- Лекция 1.

- 1. Основные понятия курса. Цели и задачи курса. Состав, строение, состояние и физические свойства грунтов.

- 1.1. Основные понятия курса.

- 1.2. Задачи курса механики грунтов.

- 1.3. Состав и строение грунтов.

- 1.4. Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.

- 1.5. Физические свойства грунтов.

- Курс лекций «Механика грунтов»

- Лекция 1

- Введение

Лекция 1.

1. Основные понятия курса. Цели и задачи курса. Состав, строение, состояние и физические свойства грунтов.

1.1. Основные понятия курса.

Механика грунтов изучает физические и механические свойства грунтов, методы расчета напряженного состояния и деформаций оснований, оценки к устойчивости грунтовых массивов, давление грунта на сооружения.

Грунтом называют любую горную породу, используемую при строительстве в качестве основания сооружения, среды, в которой сооружение возводится, или материала для сооружения.

Горной породой называют закономерно построенную совокупность минералов, которая характеризуется составом структурой и текстурой.

Под составом подразумевают перечень минералов, составляющих породу. Структура – это размер, форма и количественное соотношение слагающих породу частиц. Текстура – пространственное расположение элементов грунта, определяющее его строение.

Все грунты разделяются на естественные – магматические, осадочные, метаморфические — и искусственные – уплотненные, закрепленные в естественном состоянии, насыпные и намывные.

1.2. Задачи курса механики грунтов.

Основной задачей курса является обучить студента:

— основным законам и принципиальным положениям механики грунтов;

— свойствам грунтов и их характеристики — физические, деформационные, прочностные;

— методам расчета напряженного состояния грунтового массива;

— методам расчета прочности грунтов и осадок.

1.3. Состав и строение грунтов.

Грунт является трехкомпонентной средой, состоящей из твердой, жидкой и газообразной компоненты. Иногда в грунте выделяют биоту – живое вещество. Твердая, жидкая и газообразная компоненты находятся в постоянном взаимодействие, которое активизируется в результате строительства.

Твердые частицы грунтов состоят из породообразующих минералов с различными свойствами:

— минералы инертные по отношению к воде;

— минералы растворимые в воде;

Жидкая составляющая присутствует в грунте в 3-х состояниях:

Газообразная составляющая в самых верхних слоях грунта представлена атмосферным воздухом, ниже – азотом, метаном, сероводородом и другими газами.

1.4. Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.

Совокупность твердых частиц образует скелет грунта. Форма частиц может быть угловатой и округлой. Основной характеристикой структуры грунта является гранулометрический состав, который показывает количественное соотношение фракций частиц различного размера.

Текстура грунта зависит от условий его формирования и геологической истории и характеризует неоднородность грунтовой толщи в пласте. Различают следующие основные виды сложения природных глинистых грунтов: слоистые, слитные и сложные.

Основные виды структурных связей в грунтах:

1) кристаллизационные связи присуще скальным грунтам. Энергия кристаллических связей соизмерима с внутрикристаллической энергией химической связи отдельных атомов.

2) водно-коллоидные связи обуславливаются электромолекулярными силами взаимодействия между минеральными частицами, с одной стороны, и пленками воды и коллоидными оболочками – с другой. Величина этих сил зависит от толщины пленок и оболочек. Водно-коллоидные связи пластичны и обратимы; при увеличении влажности они быстро уменьшаются до значений близких к нулю.

1.5. Физические свойства грунтов.

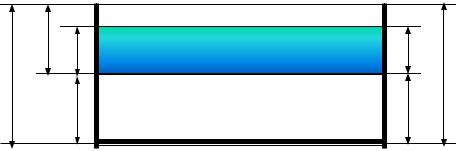

Представим себе некоторый объем

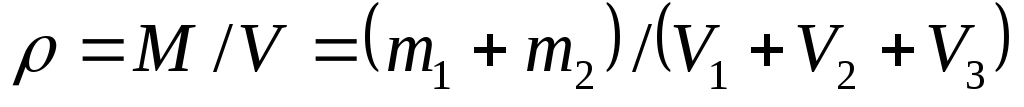

Плотность грунта (г/см 3 , т/м 3 ) — отношение массы грунта к его объему:

Удельный вес грунта (кН/м 3 ):

Влажность грунта — отношение массы воды к массе твердых частиц, выражаемое в долях единицы, иногда в процентах:

Плотность частиц грунта (г/см 3 , т/м 3 ) определяется как отношение массы твердых частиц грунта к их объему:

Плотность сухого грунта (плотностью скелета грунта) — отношение массы сухого грунта (частиц грунта) к объему всего грунта:

Пористость грунта — отношение объема пор ко всему объему грунта, что соответствует объему пор в единице объема грунта:

Относительное содержание твердых частиц в единице объема грунта:

Коэффициент пористости грунта — отношение объема пор к объему твердых частиц:

Степень влажности (степень водонасыщения) — отношение объема воды в порах грунта к объему пор и соответствует отношению влажности грунта к его полной влагоемкости:

По консистенции различают три состояния глинистого грунта: твердое, пластичное и текучее. Границами между этими состояниями являются характерные значения влажности, называемые границей раскатывания (нижний предел пластичности)

Число пластичности грунта — разница между границей текучести и границей раскатывания:

Показатель текучести глинистого грунта:

Источник

Курс лекций «Механика грунтов»

Лекция 1

Введение

Механика грунтов является одним из разделов строительной механики , в

основу которой положены как законы теоретической механики (механики твердых — абсолютно несжимаемых тел), так и закономерности деформируе-

мых тел (законы упругости, пластичности, ползучести).

Если же к зависимостям теоретической механики и строительной механики сплошных деформируемых тел добавить закономерности,

описывающие свойства, обусловленные раздробленностью грунтов

(сжимаемость, водопроницаемость, контактную сопротивляемость сдвигу и структурно-фазовую деформируемость), то рассматривая грунты как природные дисперсные тела в неразрывной связи с условиями их формирования и полном взаимодействии с окружающей физико-

геологической средой, можно построить механику грунтов как науку.

Грунтами называются все «рыхлые горные породы» (термин геологический) коры выветривания каменной оболочки Земли (литосферы) —

несвязные (сыпучие) или связные, прочность связей которых во много раз меньше прочности самих минеральных частиц.

Характерной особенностью грунтов как природных тел является их раз-

дробленность, дисперсность, что коренным образом отличает грунты от скальных ( массивно-кристаллических, метаморфических, осадочных и пр. ), весьма прочных пород. Минеральные агрегаты и зерна скальных пород спаяны между собой и имеют жесткие ( кристаллизационные,

цементационные и т. п. ) внутренние связи, прочность которых того же порядка, что и прочность самих минеральных зерен.

Существенное значение для оценки грунтов как оснований сооружений имеет мощность грунтовой толщи, залегающей на коренных скальных породах. Массив грунта, расположенный под подошвой фундамента сооружений, называется основанием .

Верхний слой природных грунтов, измененный совместным действием климата, воды и газов, растительных и животных организмов и обогащенный гумусом, представляет собой особое структурное органо-минеральное образование — почву .

В механике грунтов рассматриваются в основном минеральные грунты —

природные дисперсные материалы — и лишь в отдельных случаях — скальные породы и органо-минеральные образования.

Первой фундаментальной работой по механике грунтов следует считать исследование К. Кулона (Франция, 1773 г.) по теории сыпучих тел, которое долгие годы являлось почти единственной инженерной теорией, с успехом применяемой на практике при расчете давления грунтов на подпорные стенки.

В 1885 г. был опубликован (также во Франции) труд проф. Ж. Буссинеска

«О распределении напряжений в упругой почве от сосредоточенной силы»,

который впервые был использован в механике грунтов советскими учеными

(Н. Н. Ивановым и др.) и в дальнейшем положен в основу определения напряжений в грунтах при различном их нагружении.

Важным этапом в развитии механики грунтов явились исследования проф.

К. Терцаги, изложенные в его книгах «Строительная механика грунта на ос-

нове его физических свойств» (1925 г., переведена с немецкого языка в 1933

г.) и особенно «Теоретическая механика грунтов» (1943 г., переведена с английского языка в 1961 г.).

Большим вкладом в современную механику грунтов явились работы проф.

Н. М. Герсеванова («Основы динамики грунтовой массы», 1931, 1933 гг. и

др.), в которых он уточнил уравнение одномерной консолидации грунтов,

предложенное Терцаги, сформулировал дифференциальные уравнения плоской и пространственной задач теории консолидации грунтов и разработал некоторые частные их решения, а также рассмотрел большой круг других задач механики грунтов.

Фундаментальные исследования в теории деформаций водонасыщенных грунтов представлены в трудах (1936-1938 гг.) проф. В. А. Флорина,

обобщенные в монографиях «Основы механики грунтов» (т. 1-й — 1959 г.

и т. 2-й — 1961 г.) , в которых в удобной форме сформулированы диф-

ференциальные уравнения плоской и пространственной задач фильтрационной теории консолидации и разработаны общие методы их решения в конечных разностях. В. А. Флориным значительно развита теория консолидации и даны решения задач с отдельным учетом сжимаемости поровой воды, ползучести скелета грунта, переменности характеристик и пр.

Наконец, следует указать, что в нашей стране впервые были сформулированы основы механики грунтов, как новой отрасли науки и был издан в 1934 г. первый курс лекций проф. Н. А. Цытовича «Основы механики грунтов». Этим же автором в 1973 г. было опубликовано в издательстве «Высшая школа» учебное пособие «Механика мёрзлых грунтов».

Роль механики грунтов как инженерной науки огромна, и ее можно сравнить лишь с ролью дисциплины «Сопротивление материалов». Без знания основ механики грунтов не представляется возможным правильно спроектировать и построить современные строительные конструкции,

предназначенные для транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и природного газа.

Применение механики грунтов позволяет инженеру-проектировщику более полно использовать несущую способность грунтов, достаточно точно учитывать осадки грунтовых оснований под действием нагрузок и воздействий, возникающих при эксплуатации технологических объектов транспорта и хранения нефти и газа, что обусловливает принятие не только наиболее безопасных, но и экономичных решений.

В дальнейшем по мере освоения богатейших месторождений нефти и при-

родного газа в районах Крайнего Севера нашей страны, где преобладают веч-

номёрзлые грунты с нестабильными физико-механическими свойствами,

роль механики грунтов в инженерном деле будет возрастать, позволяя все больше и лучше использовать основные научные положения этой дисциплины в строительной практике.

1. Происхождение, состав и структура грунтов

По своему происхождению и условиям формирования грунты разделяются: 1) на континентальные отложения: элювиальные (залегающие в месте первоначального их возникновения); делювиальные

(располагающиеся на склонах той же возвышенности, где они и возникли, и

перемещаемые только под действием силы тяжести и смыва атмосферными водами); аллювиальные (переносимые водными потоками на значительные расстояния, образующие мощные слоистые толщи); ледниковые (в ре-

зультате действия ледников) — валунные глины и суглинки (морены); водно-

ледниковые — пески и галечники; озерно-ледниковые — ленточные глины, суг-

линки и супеси; эоловые (продукты физического выветривания горных пород пустынных областей, переносимые воздушными течениями) — лёссовые и пески дюн и барханов;

2) на морские отложения: толщи дисперсных глин, органогенных грунтов-

ракушечников и др.; органоминеральные образования — илы, заторфованные грунты и т. п.; различные пески и галечники.

Из приведенного краткого перечня грунтовых отложений видно, насколько разнообразен состав природных грунтов и сложна их физическая природа.

В состав природных грунтов входят разнообразнейшие элементы, которые можно объединить в следующие три группы:

твердые минеральные частицы;

вода в различных видах и состояниях;

Кроме того, в состав некоторых грунтов входят и органические и органо-

минеральные соединения, также влияющие на физические свойства этих грунтов.

Структура грунтов определяется взаимным расположением зёрен,

величиной пористости, количественным соотношением состава, формой зерен и пор. Сыпучие грунты имеют зернистую структуру двух видов:

плотную и рыхлую.

В связных грунтах наблюдаются четыре структуры:

ячеистая — свойственна пылеватым грунтам, илам, образовавшимся путем осаждения из воды;

хлопьевидная — у глинистых грунтов осадочного происхождения,

содержащих в значительном количестве чешуйчатые частицы;

комковатая — у верхних слоев связанных грунтов, подвергающихся процессам почвообразования;

сотообразная — наблюдаемая в лессах и лессовидных суглинках.

2. Физические свойства грунтов

Степень уплотненности грунта в условиях природного залегания оценива-

ется на основе целого ряда физических характеристик, выявляемых путем постановки опытов в полевых условиях или испытания в лабораториях образцов грунта с ненарушенной структурой.

Будем рассматривать единицу объема рыхлого грунта, представив его как на рис. 1, и введем следующие обозначения: V- полный объем образца (еди-

ница); V 0 — объем твердых частиц (скелета) грунта; V 1 — объем пор; V 2 — объем воды в порах; Q 0 — вес скелета грунта; Q 2 — вес воды в порах; Q — полный вес образца.

Источник