Фундамент из железобетона

При строительстве важно, чтобы возводимые здания долговечностью и качеством. Это следует учитывать на самых первых стадиях, например, при выборе нужных материалов в зависимости от возводимого объекта, климатических условий и других окружающих факторов. Возведение фундамента – это один из важнейших процессов строительства. Сегодня специалисты делают ставку на самые прочные стройматериалы с целью добиться желаемых результатов. Среди них особенное место принадлежит железобетонным конструкциям.

Суть и назначение железобетонного материала

Основным направлением с использованием железобетона является сооружение основания для многоэтажных и массивных построек. Исходя из его характеристик, можно отметить, что оно выдерживает большие нагрузки. Данное свойство основано на укреплении железобетонных конструкций арматурными и другими железными материалами. Однако образовавшийся каркас не является главным. Ключевым остается бетон, который защищает конструкцию от негативного воздействия окружающей среды и гарантирует повышенную прочность зданию.

Наиболее сложным заданием в работе с железобетонным фундаментом является его создание. Его укрепление напрямую зависит от стальных прутьев. Армирование бетона сложно провести самостоятельно, поэтому чаще эта работа на фундаменте выполняется профессионалами. Но все же если вы решили возвести железобетонный фундамент вручную, необходимо учесть рекомендации, которые мы детально обсудим ниже.

Общие характеристики и особенности

- сравнительно прост в использовании – контролируя процесс, даже неопытная команда рабочих может справиться с заданием по укладке фундамента;

- фундамент обеспечивает максимальную опору на грунт даже самого слабого качества;

- обеспечивает минимальную нагрузку на стены, и как результат, стены не подвергаются смещению почвы;

- самостоятельно обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию;

- не требует глубокого заложения, исходя из минимального давления на почву.

Среди недостатков можно выделить один: завышенная стоимость. Строительство массивных конструкций требует большого количества расходных материалов, поэтому общие финансовые затраты на строительство будут велики. Однако этот недостаток можно компенсировать прочностью и качеством материала, что превышают свойства обычного бетона.

Классификация железобетонных фундаментов

Несущие способности материала выделяют его на фоне остальных фундаментов. Его прочность позволяет долгие годы выдерживать давление многоэтажного здания, стоящего на почве с пучинистой структурой. Для закладывания такого фундамента используют скрепленные арматурой или сеткой железобетонные материалы высокой плотности, такие как бетон, кирпичи или камень.

Фундамент из железобетона применяется в строительстве конструкций любого предназначения. Различают следующие виды фундаментов в зависимости от характера установки:

- раздельный с использованием колонн;

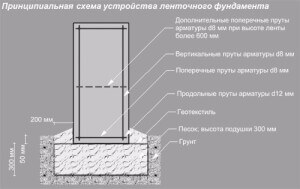

- ленточный;

- сплошной.

Первый тип являет собой фундамент, который оборудуется железобетонными колоннами или сваями на несущих участках строения. Ленточный фундамент наиболее популярен. Суть его возведения состоит в закладке по краям железобетонной конструкции. Сплошное основание выстилается по всей площади здания.

Раздельный тип фундамента может быть установлен при отсутствии большой нагрузки нечастого размещения колонн. Укладка ленточного фундамента возможна совместно с основанием под колонны в случае большого расстояния между фундаментными подошвами. Как правило, это происходит при строительстве на грунте низкого качества.

Ленточное основание, кроме того, применяется при грунтовом покрове с неоднородной текстурой, при возможной внешней нагрузке или при неровном покрытии. Ленточный фундамент не применяется при очень большой нагрузке. В этом случае применяется сплошное основание. Именно оно окончательно выравнивает осадок центральной части здания. Неоднородный грунт – не помеха данному типу фундамента. В зависимости от способа укладки сплошной, ленточный фундаменты, а также под колонны, в свою очередь, делятся на сборные и монолитные.

Сборный фундамент

Устройство этого основания являет собой процесс укладки плоских плит, работа с которыми занимает намного меньше времени, чем при заливке бетона. Вес одной составной части меньше всего может достигать 300 кг. Вес изделия составляет 1500 кг. В связи с этим возникает необходимость применения грузоподъемного оборудования, что доставляет трудности.

Монтаж сборного основания

Строительство с использованием данного типа фундаментов происходит путем укладки блоков и плит на дренажную подушку, которая создается на дне траншеи. В торцы блоков вставляются штыри, которые после монтажа соединяются при помощи сварки или проволоки с арматурными элементами других блоков.

Образовавшееся расстояние между плитами заполняется бетонным раствором марки М200 или М300. Данная процедура повторяется при устранении зазоров между верхним и нижним блочными рядами путем нанесения бетона перед укладкой верхнего слоя.

Главным правилом укладки является перекрытие вертикальных швов монтажа верхним блоком, который должен опираться на два блока под ним. Итак, можно определить следующие этапы сборки:

- С площадки, на которой будет происходить застройка, снимается слой грунта. На обнаженной поверхности вехами и веревками выкладывается контур будущего фундамента.

- По обозначенному контуру вырывается котлован, глубина которого равна двойной толщине блоков.

- Дно котлована засыпается 15-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня.

- Следующим слоем заливается бетон (5-10 см), как основа для монтажа блока.

- Блоки для установки оборудуются армирующими штырями и укладываются на бетон. Штыри соединяются. Бетоном устраняются зазоры между соседними блоками.

- Второй ряд укладывается после заливки монтажной прослойки на первый.

- Поверхность готовой конструкции заливается армирующей стяжкой.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

Данный материал может быть представлен в форме фундамента или фундаментных балок. Его стоимость значительно меньше сборных конструкций. К тому же возможна ручная укладка без применения специального оборудования.

Основные компоненты раствора – это щебень, песок и цемент. Его прочность намного выше, чем у сборного основания, поскольку крепость последнего зависит от качества накладки швов между сегментами. И еще одним ярким достоинством монолитных конструкций является универсальность формы фундамента. Монолитный железобетонный фундамент может быть как квадратной, так и многоугольной формы.

Монтаж монолитного основания

Процесс укладки монолитных материалов происходит дольше в отличие от прошлых материалов. Кроме того, заливка бетона должна происходить в один проход. Это вызывает трудности, связанные с заказом бетона заранее.

Применяется съемная щитовая или несъемная блочная опалубки. Прутья армирующей сетки должны достигать 10-16 мм в диаметре. Пытаться сконструировать сетку самостоятельно не стоит, поскольку это может привести к низкой прочности фундамента и как следствие – его разрушению. Исходя из данных советов, можно составить поэтапный план заливки основания:

- Очистка участка и определение места под котлован.

- По определенным размерам вырывают котлован нужной глубины.

- На дне выкладывается дренажная подушка с помощью гидроизоляционных материалов.

- Контур фундамента выкладывается опалубка или несъемные блоки.

- Горизонтальная железобетонная арматура соединяется в проеме разборной опалубки или оборудуется между блочными рядами неразборной опалубки. Вертикальная – устанавливается в полостях блоков или между верхним и нижним слоем горизонтальной арматуры.

- Проводится укрепление палуб лесами. В тело опалубки включается желоб.

- В опалубку слоями 20-25 см заливается бетон.

- После затвердения разборная опалубка удаляется, а вертикальные поверхности основания покрываются гидро- и теплоизоляционными материалами.

Вернуться к оглавлению

Заключение

От прочности фундаментного основания зависит срок службы конструкции. К подбору материалов, укладке и защите необходимо подходить ответственно с первых минут строительства.

Разновидности железобетона помогают подобрать, какой стройматериал, сплошной, ленточный или под колонны, нужен для определенного типа строения.

Источник

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Монтаж фундаментов

Монтаж ленточных фундаментов. Ленточные фундаменты обычно выполняют из железобетонных блоков —• подушек и уложенных по ним одного или нескольких рядов стеновых балок, которые могут являться также и блоками стен подвалов.

Установке блоков предшествует разбивка осей фундаментов, которую начинают с перенесения осей здания на основание (рис. Х.19, а). Для этого на обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка находилась на 2. 3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента.

Монтаж блоков-подушек (рис. Х.19, б) начинают с укладки угловых блоков-подушек, которые являются маячными, а также промежуточных маячных блоков на расстоянии около 20 м между ними, преимущественно в местах примыкания поперечных стен к продольным. Промежуточные блоки укладывают последовательно от маячного углового блока до маячного промежуточного, определяя их положение в плане по причалке и по монтажному зазору между устанавливаемым и ранее установленным блоками.

Монтаж колонн

Монтаж колонн одноэтажных зданий. Железобетонные колонны одноэтажных зданий монтируют преимущественно целиком. Колонны большой длины, доставленные на стройку отдельными частями, предварительно укрупняют.

Железобетонные колонны одноэтажных зданий устанавливают преимущественно на фундаменты стаканного типа. Подливку бетоном или раствором (в зависимости от толщины слоя) выполняют заранее или непосредственно перед установкой колонн. Толщину слоя определяют не только отклонением от проектной отметки дна стакана, но и с учетом длины колонны, предназначенной к установке на данный фундамент, с тем, чтобы отклонения в длине колонны от проектной можно было погасить толщиной этого слоя. Выполненная заранее подливка ко времени установки колонн должна иметь прочность не ниже 50 % от марочной. Для подливки, выполняемой непосредственно перед установкой колонн, применяют жесткие смеси, которые хорошо уплотняют, чтобы они не выжимались под давлением опорного торца колонны.

Х.21. Пример раскладки колонн

а — двухветвевых; б — прямоугольного сечения; / — стреловой кран; 2 —стоянки крана; 3 — положение колонны до кантовки (плашмя); 4 — положение перекантованной перед подъемом колонны; 5—фундаменты под колонны

Если колонны монтируют не с транспортных средств, то их предварительно раскладывают у мест монтажа. Колонны можно раскладывать по-разному в зависимости от их массы, типа, грузоподъемности монтажных кранов, а также числа колонн, которые кран монтирует с одной стоянки. В большинстве случаев при применении самоходных стреловых кранов колонны раскладывают следующим образом: опорным концом ближе к фундаменту, оголовок направляют в пролет по ходу монтажа, предусматривают, чтобы место строповки колонны и центр опоры колонны и фундамента находились на одной окружности, описываемой радиусом, равным вылету крюка крана с его монтажной стоянки (рис. Х.21).

Монтаж колонн осуществляют способом «на весу».

Строповку колонн осуществляют фрикционными, рамочными захватами (см. рис. Х.17, г, д), а при наличии в колоннах сквозных отверстий, предназначенных специально для строповки, — одно- и двухштыревыми захватами с дистанционной расстроповкой.

При необходимости сохранения расчетной схемы опирания колонны в процессе перевода ее из горизонтального положения в вертикальное стропить ее необходимо за две точки. В этом случае применяют двухштыревой балансирный захват (рис. Х.23). Захват состоит из траверсы с двумя блоками, через которые перекинуты стальные канаты с укрепленными на них верхней и нижней рамками со штырями. При расстроповке колонны верхний штырь извлекают из отверстия дистанционно; штырь нижней рамки монтажник извлекает вручную.

Поднятые краном колонны опускают в стакан фундамента, совмещая осевые риски в нижней части колонн с осевыми рисками, нанесенными на верхней поверхности фундамента. Не расстропливая колонн, проверяют вертикальность их установки с помощью двух теодолитов, установленных в створах продольной и поперечной разбивочных осей, совмещая положение нижних и верхних рисок на колонне с вертикальной визирной осью теодолита.

Для временного закрепления колонн в стаканах фундаментов до их замоноличивания бетоном применяют клинья и инвентарные клиновые вкладыши.

Лестница;

6 — площадка

Строповку подкрановых балок выполняют двухветвевыми стропами за монтажные петли клещевыми или в виде скобы захватами (см. рис. X. 17,б, в), а также «на удав» универсальными обвязочными стропами с подвеской их к траверсе, размер которой выбирают в зависимости от длины балок.

При подъеме балку удерживают оттяжками из пенькового каната от удара по колоннам и разворачивают в нужном направлении перед установкой.

При установке балок в проектное положение целесообразно пользоваться приставными лестницами с площадками (рис. Х.28, в), устанавливаемыми у каждой опоры.

После укладки и временного закрепления подкрановых балок в пределах одного пролета или его части (температурного блока) проводят геодезическую проверку положения подкрановых балок как в плане, так и по высоте.

Монтаж балок и ферм покрытий. Балки и фермы покрытий в своих опорных частях имеют, как правило, накладные детали (стальные листы) с отверстиями. Посредством этих накладных листов балки при монтаже временно закрепляют на анкерных болтах, имеющихся на закладных деталях оголовков колонн и на опорных поверхностях подстропильных балок. Окончательное закрепление осуществляют сваркой накладных листов балок с закладными деталями оголовков колонн и опорных поверхностей подстропильных балок.

Стропильные и подстропильные балки и фермы одноэтажных и многоэтажных зданий монтируют способом «на весу» с помощью кранов. Монтаж выполняют с предварительной раскладкой балок и ферм или непосредственно с транспортных средств.

При монтаже кранами, расположенными вне пределов монтируемых пролетов и при применении для монтажа козловых кранов балки и фермы могут находиться на складах в зоне действия монтажных кранов без раскладки.

Подготовка к монтажу стропильных и подстропильных балок и ферм в основном заключается в очистке и выправке закладных деталей, нанесении осевых рисок, закреплении оттяжек и расчалок (при надобности). На стропильных фермах устанавливают распорки, которыми они будут крепиться к смежным фермам.

При отсутствии у ферм монтажных петель конструкцию подвешивают к траверсе (рис. Х.ЗО): при наличии специальных монтажных отверстий — через отверстие вилочным захватом; при отсутствии отверстий — в подхват вилочным захватом или в обхват универсальным захватом с запорным замком. Все эти захваты — полуавтоматические, позволяющие дистанционно расстропить конструкцию (выдергиванием штыря запорного замка вручную с земли).

Х.ЗО. Балансирная траверса с полуавтоматическими захватами

а —захват фермы за четыре точки; б — вилочный захват (через отверстия в ферме); в —вилочный захват (в подхват); г — универсальный строп (в обхват); / — ферма; 2 — траверса; 3 — полуавтоматический замок; 4 — канат для расет-роповки; 5— вилка захвата; 6 — строп-подвеска; 7 — штырь захвата; 8 — пружина; 9 — скоба; 10 — запорный палец; // —инвентарные подкладки

Стропильные и подстропильные балки и фермы устанавливают на оголовки колонн, выверяя их положение в плане по рискам разбивочных осей, нанесенным на опорах. Установка стропильных балок и ферм упрощается тем, что их опорными накладными листами с отверстиями наводят на анкерные болты, имеющиеся на закладных деталях оголовков колонн и опорных поверхностях подстропильных балок и ферм. Балки и фермы на опорах наводят при помощи оттяжек. Временно стропильные балки и фермы закрепляют на анкерных болтах.

Подстропильные балки и фермы устанавливают на оголовки колонн, выверяя их положение в плане только по рискам разбивочных осей. Сразу после укладки их закрепляют на колоннах сваркой опорных закладных деталей.

Вертикальность положения ферм и временное их раскрепление обеспечивают с помощью расчалок и распорок.

Расчалками, закрепленными за верхний пояс ферм, раскрепляют первую и вторую фермы до укладки по ним и закрепления сваркой плит покрытия. Для ферм пролетом 18 и 24 м ставят две пары расчалок, а для ферм пролетом 30 м — три пары (в середине и четвертях пролетов). При натяжении и закреплении расчалок проверяют прямолинейность верхнего пояса и вертикальность плоскости ферм. Распорки ставят, начиная с третьей по ходу монтажа фермы, прикрепляя последнюю к ранее смонтированной ферме, на которой уже уложены и приварены плиты покрытия.

Распорки часто устанавливают по одной при пролете ферм 18 м и по две при пролетах 24 и 30 м в ‘/з пролета.

а — распорка для закрепления ферм;

б—подъем распорки;

/ — струбцина;

Г —распорка;

3 — плита покрытия;

4 — верхний пояс фермы;

5 —площадка;

6 — лестница;

Пеньковая веревка

По ходу укладки и приварки плит покрытия в монтируемой ячейке распорки снимают.

При монтаже стропильных и подстропильных балок и ферм монтажники и сварщики должны находиться возле узлов опирания балок и ферм на различных подмостях. Для этого рационально применение приставных лестниц с площадками. Лестницы из алюминиевых сплавов по чертежам проектной конторы треста Стальмонтаж используют с отметкой рабочей площадки до 24 м. Такие лестницы с площадками устанавливают и перестанавливают при помощи кранов. Для тех же целей могут применяться навесные инвентарные подмости и лестницы.

Монтаж стеновых панелей

Бескаркасные крупнопанельные здания чаще всего возводят с поперечными несущими и с наружными самонесущими, несущими и ненесущими стенами. У некоторых крупнопанельных зданий несущими являются продольные наружные и внутренние стены.

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Монтаж фундаментов

Монтаж ленточных фундаментов. Ленточные фундаменты обычно выполняют из железобетонных блоков —• подушек и уложенных по ним одного или нескольких рядов стеновых балок, которые могут являться также и блоками стен подвалов.

Установке блоков предшествует разбивка осей фундаментов, которую начинают с перенесения осей здания на основание (рис. Х.19, а). Для этого на обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка находилась на 2. 3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента.

Монтаж блоков-подушек (рис. Х.19, б) начинают с укладки угловых блоков-подушек, которые являются маячными, а также промежуточных маячных блоков на расстоянии около 20 м между ними, преимущественно в местах примыкания поперечных стен к продольным. Промежуточные блоки укладывают последовательно от маячного углового блока до маячного промежуточного, определяя их положение в плане по причалке и по монтажному зазору между устанавливаемым и ранее установленным блоками.

Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 701; Нарушение авторского права страницы

Источник