- Какой глубины должен быть фундамент

- Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

- Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

- Исследуем геологию своими руками

- Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

- Глубина промерзания грунтов

- На какую глубину копать фундамент

- Мелкозаглубленный фундамент

- Как работает мелкозаглубленный фундамент

- Ленточный фундамент со сваями: панацея или шарлатанство?

- Морозное пучение

- Ленточно-свайный фундамент

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения.

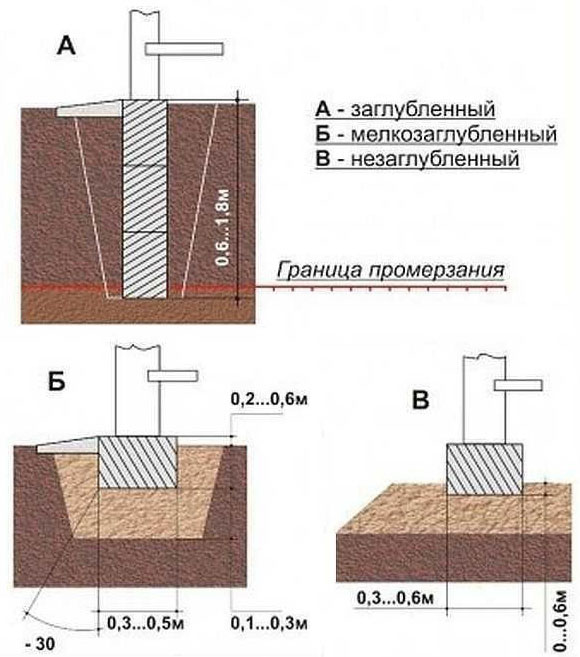

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Бывают они двух видов:

- глубокого заложения;

- мелкого заложения или незаглубленные.

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

- Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.

- Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).

- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.

- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.

- Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.

- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.

- Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.

- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

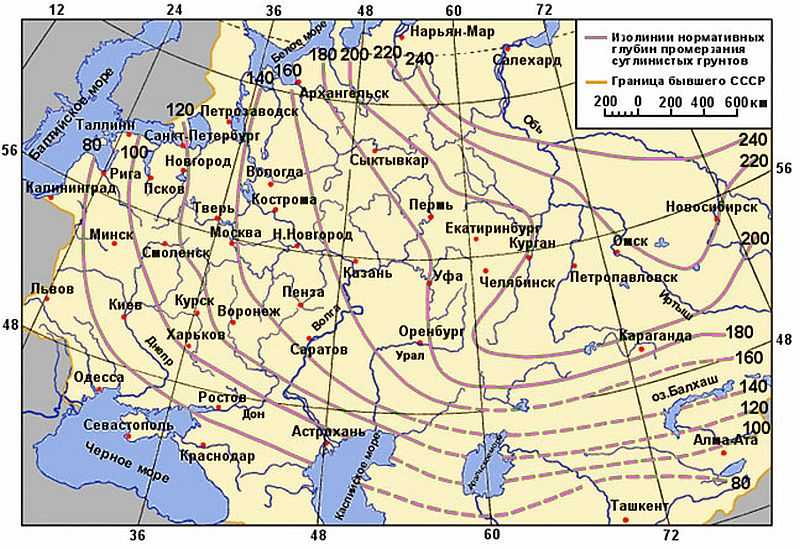

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

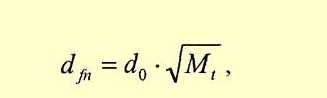

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;

- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;

- для сыпучих песков 0,28;

- для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.

Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:

Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;

Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.

- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.

- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.

- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

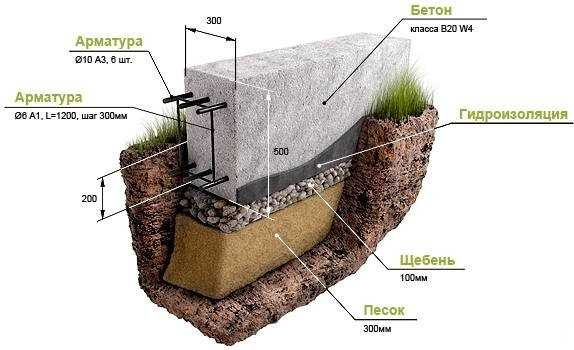

Мелкозаглубленный фундамент

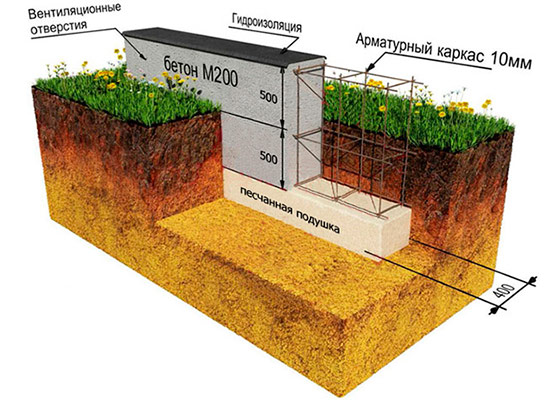

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.

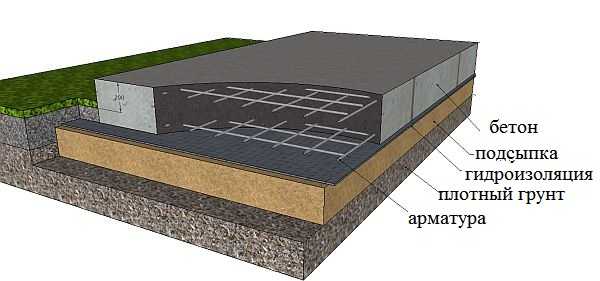

Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.

У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.

Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.

А для этого нужен правильный расчет.

Источник

Ленточный фундамент со сваями: панацея или шарлатанство?

И снова здравствуйте на страницах нашего сайта.

А вы уже слышали о новом веянии в дачном строительстве? Ленточный фундамент со сваями наделал много шуму, вызывая самые оживлённые споры на строительных форумах. Давайте и мы попробуем разобраться: действительно ли это панацея от всех бед или неудачная выдумка доморощенных «Кулибинов»?

Впервые я услышал о данном виде основания ещё в университете. Там уважаемые люди с серьезным как теоретическим, так и практическим опытом настойчиво рекомендовали усиливать забивными или буронабивными сваями тяжёлые ленточные или даже плитные фундаменты при использовании их на наклонных участках рельефа.

Тогда доводы учёных мужей выглядели вполне убедительными. Но разговор-то велся о громоздких многоэтажках, когда вес здания во много раз превышал силы морозного пучения, а, допустим, для обычной бани всё может оказаться не так однозначно.

Вот и сегодня ко мне пришёл товарищ и попросил помочь советом. Он, как и многие другие, слышал «миф» о супернадёжном фундаментном гибриде и теперь хотел правильно сделать такой же для своей дачи. При этом вопрос о рациональности данного решения даже не рассматривался, от меня нужна была просто пошаговая инструкция.

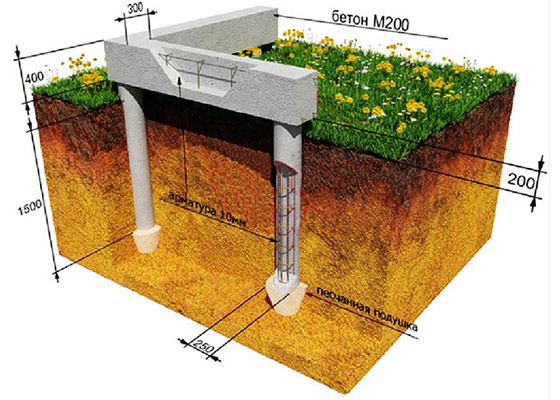

Пришлось потратить не один час времени чтобы убедить не чужого мне человека, что МЛФ и буронабивная свая, которые по отдельности вполне заслуженно считаются надёжными и проверенными временем основаниями при их комбинировании дают непригодный для пучинистых грунтов результат.

Почему так? Попробую это объяснить и вам.

Для начала рассмотрим принцип работы мелко заглубленного фундамента и буронабивной сваи в отдельности и лишь потом докажем, что совмещать их в условиях дачного строительства нерационально. Но перед этим пару слов о самом пучении:

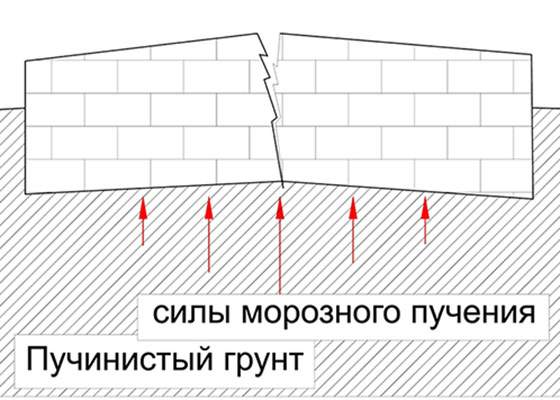

Морозное пучение

То, что в грунте содержится определённый процент воды ни для кого не секрет. Эту истину мы усвоили ещё в школе, как и ту, что именно водичка – уникальное в своём роде соединение, которое в твёрдом состоянии занимает больший объём нежели в жидком.

Вот в этом её свойстве и вся фишка. Поскольку на большинстве территорий нашей родины лютуют довольно суровые зимы, то содержащаяся в грунте жидкость замерзает, увеличиваясь при этом в объёме, а заодно и приподымает все стоящие на ней объекты, включая и дома.

А поскольку вода в земле даже относительно территории одного участка распределена неравномерно, то и «пучинит» её по-разному. В одном месте приподнимет на сантиметр, а в другом и на 30–40 мм.

Именно эти движения и разрушают неправильно созданные фундаменты, разрывая армирование и усеивая паутиной трещин кирпичную кладку.

Но не всё так плохо. Люди давно научились бороться с этим неприятным явлением.

Первая и самая разумная идея «обмануть» морозное пучение – это поставить основание дома ниже глубины промерзания. Именно поэтому принципу и строится классический ленточный фундамент.

Но хорошо если вы живёте на юге и глубина промерзания незначительная, а если это Сургут, где точка промерзания расположена на глубине до трёх метров? Такая высокая лента в итоге будет стоить как половина дома, а потому, дабы обмануть природу, нашли другой путь.

Малозаглубленный фундамент – это та же монолитная, хорошо армированная лента, только высотой всего 40–50 см, а чтобы минимизировать на неё действие пучения, опирается она не на подножный грунт, а на специальную «подушку» из однородного, не пучинистого (мало паутинистого) грунта, чаще всего песка и гравия.

В результате, если выталкивающие усилия и не удаётся полностью нивелировать, то, по крайней мере, минимизировать их и равномерно распределить по всей площади бетонной подошвы.

Однако это основание имеет довольно существенный недостаток – на склоне его не поставишь. Слишком незначительна глубина «грунтозацепа», а значит, домик может просто сползти.

Винтовые, забивные, буронабивные… сваи пронизывают весь пучнинистый и рыхлый слой почвы и «якорятся» на твёрдых, несжимаемых грунтах. Если дом каркасный или деревянный всё вообще супер, но если вы хотите построить подверженные растрескиванию газобетонные стены, придётся выставлять опалубку и отливать бетонный ростверк, который по ширине и толщине будет аналогичен уже знакомой нам малозаглубленной ленте, с той только разницей, что работы придётся проводить «на весу». Да и просвет между землёй и домом послужит сомнительным украшением.

Вот тут-то умельцы и вспомнили когда-то прослушанный в вузах курс лекций, и не сильно заморачиваясь пониманием основоположных принципов, решили закопать бетонный ростверк в землю. Так и от «висячих» работ можно избавиться, и настоящим цоколем обзавестись.

Ленточно-свайный фундамент

Но если копнуть поглубже, то оказывается, что ленточно-свайный фундамент можно использовать только в условиях полного отсутствия морозного пучения или же когда вес здания полностью их нивелируют. Иначе получается следующая картина:

Пучение хоть и незначительно, но приподымают ленту, а та тянет за собой все сваи. А поскольку их подошва расположена за зоной выталкивающих сил, то в результате там образуется пустота, которая тут же частично засыпается грунтом (а местами и не засыпается).

Когда же земля оттаивает, то фундамент вновь проседает, только теперь уже неравномерно. Сваи мешают! И теперь пустота образуется уже под лентой. И она тоже частично засыпается грунтом, и тоже неравномерно. К следующим морозам цикл повторяется.

В результате какой бы бетон вы ни использовали, какое бы надёжное армирование ни применяли, а стены всё равно дадут трещины, хотя бы потому, что их вертикальность будет нарушена.

Для того чтобы всё это понять не нужно заканчивать строительный вуз или всю жизнь проработать на стройплощадке, а потому в, конце концов, мне удалось достучаться даже такого «чистокровного» гуманитария, каковым является мой товарищ.

Думаю ты, мой читатель, и вовсе всё понял с полуслова и теперь никогда не «поведёшься» на подобные новшества.

Постигайте строительное мастерство вместе с нами. До новых встреч!

Источник