- Что такое фундамент мелкого заложения

- Основное понятие

- В каких случаях используются фундаменты мелкого заложения

- Виды ФМЗ

- Ленточный тип фундамента

- Этапы возведения ленточного фундамента мелкого заложения

- Особенности возведения плитного фундамента мелкого заложения

- Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

- SGround.ru

- Выбор глубины заложения фундаментов

- Оглавление

- 1. Введение

- 2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

- 3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

Что такое фундамент мелкого заложения

Существует множество разновидностей фундаментов, позволяющих реализовать различные архитектурные проекты даже при максимально негативных условиях грунта. И первое, с чем приходится бороться застройщикам, это – повышенная пучинистость почвы, на которой будут проводиться работы. Фундаменты мелкого заложения в данном случае являются оптимальным решением для частного строительства на мелких песках, супесях, суглинках и глинистых грунтах.

Основное понятие

Главная проблема сложных грунтов – пучнистость во время промерзания, что заставляет их значительно увеличиваться в объеме. Этот фактор приводит к постепенному разрушению фундамента и всей постройки. Этого можно избежать уравновешиванием выталкивающей силы повышением нагрузки на фундамент, то есть – весом здания, но частные дома и дачи относятся к легким постройкам, поэтому глубокие типы фундаментов, в том числе – и свайные, здесь не подходят. Решением проблемы является фундамент мелкого заложения.

Само название конструкции уже дает понять, что такое фундаменты мелкого заложения (ФМЗ). Глубина его заложения составляет от 40 до 50 см, что значительно уменьшает воздействие грунта во время пучения на боковую площадь стенок строения.

Минимальная глубина фундамента способствует снижению финансовых затрат и времени на его укладку минимум в 2 раза.

В данном случае требуется значительно меньше бетона, щебня или песка для выполнения подложки и материала для сооружения опалубки. Составляющими конструкции являются:

- обрез – это верхняя часть, принимающая нагрузку от дома;

- нижняя часть, передающая нагрузку;

- боковые части, то есть стены.

Такие фундаменты не строятся непосредственно на грунте, их монтируют на подушке из песка, мелкозернистого щебня или шлака, предварительно качественно утрамбованного.

В каких случаях используются фундаменты мелкого заложения

Данный вид строительной основы является достаточно универсальным, использовать его можно при сооружении следующих конструкций:

- деревянных домов;

- домов из легких материалов, например, пенобетона;

- небольших кирпичных построек;

- домов с небольшим количеством этажей;

- подвалов.

ФМЗ используются при низком уровне грунтовых вод, не приводящих к вспучиванию грунта.

Виды ФМЗ

Разновидности фундаментов классифицируются пор способу заложения:

- монолитные с арматурой, устанавливаемой лишь на плитной его части;

- колонные;

- сборные с использованием отдельных бетонных блоков;

- сборно-монолитные: бетон заливается в промежутки между плитами.

Также их разделяют по виду материалов:

- дерево;

- камень;

- бетон;

- армированный бетон.

Ленточный тип фундамента

Самыми видами конструкций мелкого заложения являются ленточные фундаменты. В качестве оптимальной основы для их строительства можно выделить материковый, то есть – естественный грунт. Такая основа станет актуальной для дальнейшего возведения сооружения из таких материалов, как саман, кирпич, небольшие бетонные блоки, шлакоблок.

Ленточный фундамент мелкого заложения отличается простотой сооружения и минимальным сроком работ. На «отдых» конструкции также требуется от нескольких дней до месяца.

В качестве материала для их возведения используется:

Наиболее трудоемким является вариант из бута, где небольшие камни соединяются между собой при помощи бетонного раствора. Для бутобетонной основы следует выстраивать опалубку, бут и колотый кирпич закладываются в нее и впоследствии заливаются бетоном.

При необходимости конструкция армируется изнутри для повышения прочности.

Этапы возведения ленточного фундамента мелкого заложения

Несмотря на всю простоту строительства ФМЗ, он требует правильного выполнения всех работ. В противном случае вместо того, чтобы устранить недостатки мучнистого грунта, он попросту деформируется от веса здания. Процесс строительства предполагает следующие действия:

- Подготовительные работы, включающие в себя очистку и выравнивание территории.

- Разметка внутренних и внешних углов.

- Рытье котлована и выравнивание его дна. При необходимости стенки фундамента дополнительно укрепляются закладным или шпунтовым методом.

- Закладка подушки, назначение которой выравнивание дна. Для определения ее материала желательно сделать анализ почвы на наличие грунтовых вод.

- Утрамбовка подушки.

- Монтаж деревянной опалубки. На ее внутреннюю поверхность можно нанести слой смолы или уложить гидроизоляционный материал.

- Монтаж каркаса из арматуры. Он выполняется из прутьев сечением 1,2 см, их стыки соединяются при помощи хомутов или путем сварки. Углы стыков можно соединять металлическими стержнями для увеличения прочности конструкции. Для бутового или кирпичного фундамента применяется слой засыпки.

- Заливка опалубки бетоном.

При заливке опалубки используется бетон маркой не менее 200. Для увеличения прочности фундамента следует поэтапно делать слои толщиной 15-20 см. Перед заливкой опалубку необходимо смачивать.

Особенности возведения плитного фундамента мелкого заложения

Плитный фундамент является более надежным и долговечным по сравнению с ленточным, потому его часто применяют в строительстве на сложных грунтах с высоким уровнем вод. Затраты на него более существенны, но они оправдываются отсутствием необходимости выполнения дополнительных земляных работ.

Строительство основания данного типа включает в себя проведение следующих работ:

- Выравнивание поверхности, обозначение разметки.

- Снятие верхнего слоя грунта по всей площади фундамента. В месте пролегания более плотного слоя, дно рва выравнивается и трамбуется.

- При повышенной влажности почвы на дно траншеи укладываются пластиковые трубы и покрываются геотекстилем. Предотвращение промерзаний исключит утепление фундамента со всех сторон.

- Установка подушки под плиты. Ее толщина должна составлять 15-20 см. Материал – песок или щебень, который в процессе закладки тщательно трамбуется и поливается водой.

- Укладка гидроизоляции и пенополистирола либо пенопласта поверх подушки.

- Монтаж опалубки, она, как правило, выполняется из бруса, ширина которого будет равняться толщина фундамента.

- Монтаж двух слоев решетки из арматуры.

- Опалубка заливается бетоном марки не ниже 200. Делать это лучше в несколько слоев, поливая их водой для предотвращения быстрого высыхания материала и появления трещин.

Основная особенность плиточного фундамента – цельная, монолитная конструкция. Это – плита под домом. Его поверхность выполняет функцию пола для будущего сооружения, что полностью устраняет возможность деформации основы здания.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Этот тип основания подходит для бань и небольших деревянных домов, а также сооружений из легких строительных материалов, например – летние домики из гипсокартона или ДСП. Основное преимущество такого фундамента – быстрое возведение и минимальные затраты на строительство. Оно включает в себя такие этапы:

- Проектирование и расчет фундамента. Специалисты рекомендуют провести лабораторный анализ грунта для того, чтобы определить точную глубину столбов в зависимости от глубины его промерзания.

- Расчет расстояния между столбами (для монолитных изделий это – 100-120 см).

- Выполнение разметки.

- Выкапывание ямы по периметру фундамента, ее толщина должна соответствовать сечению столбов.

- Яма засыпается щебнем толщиной до 20 см, он тщательно трамбуется.

- Выполнение армированной конструкции. Сначала устанавливаются прутья на ширине фундамента, затем к ним присоединяются продольные детали. Решетку можно монтировать как в самой яме, так на отдельной территории с последующим погружением конструкции в траншею.

- Заливка бетоном марки 250.

- Выполнение короба из длинных обрезных досок, он не должен иметь дна.

- прикрепление опалубки к заранее возведенным конструкциям из арматуры.

- Выполнение заливки опалубок цементным раствором той же марки.

- Изготовление забирки и битумного слоя, защищающего ее от попадания влаги.

Для максимально долговечного использования данного вида фундамента стоит придерживаться нескольких простых правил:

- правильный расчет фундамента;

- равномерная нагрузка не его общую площадь и отдельные элементы;

- выбор исключительно высококачественных материалов как при заливке фундамента, так и при возведении опалубок;

- выполнение всех работ должно проводиться летом или в начале зимы.

Столбчатые элементы должны простоять от двух недель до месяца до полного затвердевания бетона.

В предоставленном ниже видео можно понять основы того, как выполняется ФМЗ:

Если придерживаться всех перечисленных выше правил, фундамент мелкого заложения станет весьма экономичным и удобным вариантом для создания основы под частное здание. Применять его следует в частном строительстве и в определенных условиях грунта.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Выбор глубины заложения фундаментов

Основные принципы выбора глубины заложения фундамента

Оглавление

1. Введение

Тема статьи очень важная – выбор глубины заложения фундамента не менее важен чем его способность без разрушения воспринимать нагрузки от надземной части сооружения без разрушения, осадок и деформаций.

Почему так? В первую очередь потому, что слишком маленькая глубина заложения фундамента ведет к воздействию на него труднопреодолимых лобовых сил морозного пучения грунтов. А слишком большая глубина до подошвы фундамента – это неоправданные большие финансовые затраты. Поэтому важно определить минимально необходимую и достаточную для обеспечения надежности и долговечности здания (или сооружения) глубину заложения фундамента.

2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

Существуют несколько параметров которые влияют на глубину заложения фундамента. Приведу список параметров в порядке уменьшения значимости:

- Тип грунта в пределах сезонно-промерзающего слоя;

- Глубина промерзания грунта (расчетная);

- Уровень грунтовых вод (максимальный прогнозный);

- Прочность грунтов основания (как правило повышается с глубиной) и нагрузка на фундамент;

- Стоимость возведения фундамента.

В статье далее речь пойдет преимущественно о столбчатых, ленточных, плитных и других видах несвайных фундаментов. Т.к. глубина погружения сваи обычно составляет не менее 4,0 м., то в подавляющем большинстве случаев нижний конец сваи находится ниже глубины промерзания грунта. Для свай глубина погружения назначается из расчета по прочности и деформациям и рассматривается в отдельной статье.

Отдельной строкой следует выделить незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. Чуть подробнее о них в конце этой статьи, а совсем подробно в этой статье.

Подробнее остановимся на каждом из параметров в списке:

- Тип грунта в пределах сезоннопромерзающего слоя;

Для определения глубины заложения фундамента важен тип грунта, т.к. это определяет пучинистый грунт или нет. Степень пучинистости зависит и от других факторов, например от влажности (см. статью физика процесса пучения), но влажность меняется – сегодня грунт сухой, а завтра началась аномально-дождливая погода и он стал водонасыщенным. А вот некоторые типы грунтов, такие как пески средние и крупные, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, щебенистые и галечниковые грунты непучинисты всегда, при любых условиях. Для таких гарантированно непучинистых грунтов глубину заложения фундамента можно выбирать без учета глубины промерзания грунта – только из конструктивных соображений.

- Зависимость глубины заложения фундамента от глубины промерзания грунта

Если же грунты в зоне промерзания не относятся к гарантированно непучинистым, то в первую очередь следует выбрать глубину до подошвы фундамента так, чтобы она была больше максимальной расчетной глубины промерзания грунта. Если это условие не выполнить, то на фундамент будут воздействовать лобовые силы морозного пучения, а это будет означать почти гарантированный перекос фундаментов (в той или иной степени) в зимний период со всеми вытекающими последствиями.

Глубина промерзания при этом определяется с учетом тепловыделений от отапливаемого здания – чем выше температура в помещении зимой, тем меньше расчетная глубина промерзания. Если же здание/сооружение не отапливаемое тогда расчётная глубина промерзания больше нормативной в 1,1 раза за счет того, что холодные фундаменты лучше проводит тепло, а это ускоряет отток тепла из грунта и его промерзание.

- Зависимость глубины заложения фундамента от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды сами по себе не являются такой уж проблемой для железобетонной конструкции – если опустить ее в чистую воду, то бетон и арматура будет чувствовать себя даже лучше чем на открытом воздухе.

Опасность грунтовых вод заключается в том, что они делают большинство грунтов сильнопучинистыми. При чем не только ниже уровня грунтовых вод (УГВ) грунты приобретают такие свойства, но и в некоторой толще над УГВ – в пределах капиллярной (морозоопасной) каймы толщиной до 3-3,5 м (подробно см. статью). Помимо этого, бетон, впитывая в себя воду, зимой в последующем быстро разрушается из-за того, что вода внутри пор бетона увеличивается в объеме при замерзании и разрывает бетон изнутри.

Кроме того, грунтовые воды зачастую содержат в себе загрязняющие вещества, которые агрессивно воздействуют на бетон, сталь и арматуру ж/б конструкций – обладают агрессивными свойствами.

- Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент

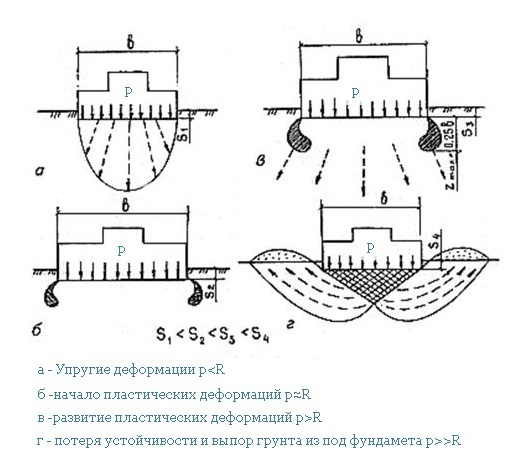

При внимательном изучении формулы по которой определяется расчетное сопротивление грунта видно, что этот показатель значительно увеличивается с увеличением глубины заложения фундамента. Так происходит из-за того, что если слои грунта под подошвой фундамента находятся глубже, то они сильнее обжаты выше расположенными слоями и, следовательно, они более плотные и их сложнее вывести из состояния устойчивости (потеря устойчивости грунта связана с выпором части грунтового массива из-под подошвы фундамента вбок и вверх, см. схему).

Поэтому при больших нагрузках на фундамент можно либо увеличить площадь подошвы, либо увеличить глубину его заложения. Решение в каждом случае принимается индивидуально с учетом экономики и характеристик слоев грунта и характера их напластования.

- Зависимость глубины заложения фундамента от экономики и финансов собственника

Здесь все понятно – чем глубже зарывать фундамент, тем больше потребуется материалов и земляных работа, тем выше будет стоимость строительства. Поэтому всегда важно не делать огромный запас, а определять минимально необходимое заглубление.

3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

Обратимся к главному действующему нормативу в области проектирования фундаментов – СП 22.13330.2016 раздел 5.5 «Глубина заложения фундаментов» п.5.5.1 гласит:

«Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

- глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);

- гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;

- возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);

- глубины сезонного промерзания грунтов.

Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий необходимо выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.»

То есть почти то же самое, о чем говорилось выше только другими словами. Далее в п. 5.5.2-5.5.4 СП идет методика определения расчетной и нормативной глубины промерзания – это вопрос рассмотрен в другой статье.

Далее п 5.5.5 однозначно определяет правила выбора глубины заложения фундамента:

Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:

- для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

- для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

- специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;

- специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);

- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

| Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод d w , м, при | |

|---|---|---|

| dw ≤ df +2 | dw > df +2 | |

| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от df | Не зависит от df |

| Пески мелкие и пылеватые | Не менее df | То же |

Супеси с показателем текучести JL  Фото: незаглубленный ленточный фундамент Фото: незаглубленный ленточный фундамент Имею личный опыт применения ленточного незаглубленного фундамента под 2хэтажным срубом – в зимний период каждый раз происходит одинаковый перекос порядка 10-15 см, грунты сильнопучинистые. Эти деформации вызывает перекосы крыльца и наружной лестницы, поэтому они были сделаны с возможностью свободной деформации относительно сруба. В остальном все работает нормально, летом приходит в исходное положение. В общем вариант имеет право на жизнь в дачном строительстве, для капитального жилого дом – не рекомендую. Источник | ||