Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Проектирование фундамента на естественном основании начинается с назначения глубины подошвы. Глубина заложения фундамента — отметка от подошвы фундамента относительно существующего уровня грунта на участке строительства.

Глубина заложения подошвы фундамента на естественном основании (ленточные, отдельно стоящие и пр.) зависит от трех основных факторов:

- Инженерно-геологических условий площадки строительства;

- Климатических условий района (от глубины сезонного промерзания);

- Конструктивных особенностей здания, наличие подземной части (подвалов, приямков, каналов, фундаментов существующих зданий).

1. Инженерно-геологические условия

При анализе инженерно-геологических условий площадки строительства и характера нагрузок, действующих по обрезу фундамента, выбирается несущий слой, который может служить естественным основанием для фундаментов (R0 > 150 кПа).

Выбирая глубину заложения фундамента, следует придерживаться следующих общих правил:

— глубина заложения должна быть не менее 0,5 м;

— в несущий слой фундамент должен заглубляться не менее 0,1…0,2 м;

— при возможности закладывать фундамент выше уровня грунтовых вод (УГВ). При этом не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, в противном случае водоотлив, шпунтовое крепление стенок котлована резко увеличивают стоимость земляных работ.

2. Климатические условия

Основными климатическими факторами, влияющими на глубину заложения фундаментов, являются промерзание и оттаивание грунтов.

При промерзании некоторых грунтов наблюдается их морозное пучение – увеличение объема, поэтому в таких грунтах нельзя закладывать фундамент выше глубины промерзания. Морозное пучение грунтов происходит преимущественно за счет миграции (перемещения) влаги к фронту у промерзания из нижележащих слоев. В связи с этим существенное значение имеет положение УГВ в период промерзания. К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые, пески пылеватые и мелкие. В этих грунтах глубина заложения фундамента зависит от глубины промерзания, если УГВ залегает на глубине не более чем на 2,0 м ниже глубины промерзания.

3. Конструктивные особенности здания, наличие подземной части

Основными конструктивными особенностями возводимого здания, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются: наличие и размеры подземных и подвальных помещений, приямков или фундаментов под оборудование; глубина заложения фундаментов соседних сооружений; наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкции самого фундамента; величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.

Обычно фундаменты заглубляют на 0,5м ниже пола заглубленных помещений. Если столбчатый фундамент — то на 1,5 м ниже пола подвала.

Из всех трех факторов, выбирается наибольшая величина рассчитанной глубины заложения фундамента, которая и принимается за расчетную.

Вы смотрели: Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Поделиться ссылкой в социальных сетях

Источник

5.4. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ч. 1)

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельные по условиям нормальной эксплуатации проектируемого сооружения и находящегося в нем оборудования.

Выбор глубины заложения фундаментов рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов фундаментов. Глубина их заложения должна определяться с учетом:

- – назначения, а также конструктивных особенностей сооружения (наличия и размеров подвалов, фундаментов под оборудование и т.д.);

- – размера и характера нагрузок и воздействий на фундаменты;

- – глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, фундаментов под оборудование, глубины прокладки коммуникаций;

- – существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- – инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, пустот, образовавшихся вследствие растворения солей и пр.);

- – гидрогеологических условий площадки (уровней подземных вод и верховодки, а также возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения, агрессивности подземных вод и т.п.);

- – глубины сезонного промерзания грунтов [2, 4].

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента, при наличии бетонной подготовки — до низа ее. При выборе глубины заложения фундаментов в необходимых случаях при соответствующем обосновании следует учитывать возможность дальнейшей реконструкции проектируемого сооружения (устройство новых коммуникаций, подвальных помещений, фундаментов под оборудование и пр.).

Фундаменты сооружения или его отсека, как правило, должны закладываться на одном уровне. При заложении ленточных фундаментов смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами. Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступа — не более 60 см. Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва.

Допустимая разность отметок заложения соседних столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где а — расстоянии между фундаментами в свету; φI и cI – расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; р — среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента от расчетных нагрузок (для расчета оснований по несущей способности).

Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, следует располагать на одном уровне.

Условие (5.24) распространяется и на случай определения допустимой разности отметок заложения фундаментов сооружения и рядом расположенных каналов, тоннелей и пр.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется принимать на одной отметке. Переход на большую глубину заложения следует выполнять исходя из условия (5.24). Если оно не выполняется, необходимо устройство шпунтовой стенки или другого ограждения (рис. 5.14).

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется:

- – предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта на 10—15 см;

- – избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта малой толщины, если его строительные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя;

- – закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

При необходимости заложения фундаментов ниже уровня подземных вод следует предусматривать методы производства работ, сохраняющие структуру грунта.

Если глубина заложения фундаментов по условиям несущей способности и деформируемости грунтов основания оказывается чрезмерно большой, рекомендуется рассмотреть применение мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов основания или переход на свайные фундаменты.

Одним из основных факторов, определяющих заглубление фундаментов, является глубина сезонного промерзания грунтов, которые при промораживании увеличиваются в объеме, а после оттаивания дают значительные осадки. Промерзание водонасыщенных грунтов сопровождается образованием в них прослоек льда, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев грунта, расположенных ниже уровня подземных вод. Последующее таяние таких грунтов приводит к резкому снижению их несущей способности и повышенным деформациям.

Деформации основания при морозном пучении и последующем оттаивании, как правило, неравномерны вследствие неоднородности грунта по степени его пучинистости и различия температурных условий, в которых могут находиться грунты под отдельными фундаментами.

Исключение возможности промерзания грунтов под подошвой фундаментов обеспечивается:

- – в период эксплуатации — соответствующей глубиной их заложения, принимаемой в зависимости от вида и состояния грунтов, положения уровня подземных вод, нормативной глубины сезонного промерзания, теплового режима сооружения и пр.;

- – в период строительства — соответствующими защитными мероприятиями.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин их сезонного промерзания (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Для районов, где не предусматривается очистка от снега территорий, прилегающих к проектируемым сооружениям (например, в сельской местности), нормативную глубину промерзания грунтов допускается определять на площадках под снежным покровом.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов следует определять, на основе теплотехнических расчетов.

Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение, м, допускается вычислять по формуле

где d0 — глубина промерзания при ∑|Tf| = 1°С, принимаемая для суглинков и глин — 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30; крупнообломочных грунтов — 0,34; Мt — безразмерный коэффициент, численно равный ∑|Tf| — сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, °С, принимаемых по СНиП 2.01.01-82 или по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях.

Значение dfn для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания грунта. Значение dfn допускается определять по схематической карте (рис. 5.15), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0 = 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn , найденное по карте, следует умножить на отношение d0 /0,23 (где d0 соответствует грунтам данной строительной площадки). Для районов Дальнего Востока допускается пользоваться картой (рис. 5.16). Если значения dfn , найденные по карте и по формуле (5.25), не совпадают, следует принимать значение, найденное по формуле.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Назначение глубины заложения фундаментов

Выбор типа основания (естественного или искусственного), фундамента (мелкого или глубокого заложения) производится на основе анализа инженерно-геологических условий, конструктивных особенностей здания, технико-экономического сравнения вариантов.

Разрабатываются следующие типы фундаментов: фундамент мелкого заложения на естественном основании, свайный фундамент.

Сравнение производится по наиболее загруженному сечению.

Глубина заложения фундамента назначается в результате совместного рассмотрения инженерно-геологических условий строительной площадки, конструктивных и эксплуатационных особенностей зданий и сооружений, величины и характера нагрузки на основание.

По инженерно-геологическим условиям глубина заложения фундаментов назначается в соответствии с особенностями напластования и свойствами отдельных пластов грунта строительной площадки, глубиной сезонного промерзания и оттаивания грунтов, уровнем подземных вод и его колебанием, рельефом строительной площадки.

Поматериалам изысканий следует установить залегание и мощность отдельных пластов грунта; их строительные свойства; уточнить, какие грунты могут быть рабочим слоем, а какие будут подстилающими слоями проектируемого основания; наличие подземных вод, их уровень, дебит и возможные колебания.

Расчёт ленточного фундамента начинается с выбора глубины заложения фундаментов, определяемых из следующих условий:

— существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

— инженерно-геологических условий площадки строительства;

— глубины сезонного промерзания;

— назначения и конструктивных особенностей зданий, нагрузок и воздействий на его фундаменты.

Расчётная глубина сезонного промерзания:

где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения; dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта.

За нормативную глубину сезонного промерзания грунта принимается средняя из десятилетних наблюдений ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунта на открытой, очищенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Приведенные в табл. 3.1 значения коэффициента kh относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента меньше 0,5 м; если расстояние больше 1,5 м, значение коэффициента kh повышается на 0,1, но не более, чем до значения kh = 1; при промежуточном размере расстояния значение коэффициента интерполируется.

Значение коэффициента, учитывающего влияние

теплового режима сооружения

| Особенности сооружения | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, С о | ||||

| 20 и более | |||||

| Без подвала с полами, устраиваемыми: — по грунту — на лагах по грунту — по утепленному цокольному перекрытию | 0,9 | 0,8 0,9 | 0,7 0,8 0,9 | 0,6 0,7 0,8 | 0,5 0,6 0,7 |

| С подвалом или техническим подпольем | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

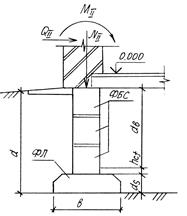

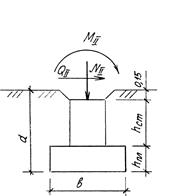

Размеры фундамента рассчитываем путем приближений. Расчетные схемы фундаментов приведены на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схемы расчета площади подошвы фундаментов:

а — под отдельно стоящие фундаменты;

б — под ленточные фундаменты:

NII и QII — продольная и поперечные силы; MII — изгибающий момент; d – глубина заложения; b – ширина фундаментов; db — высота подвала; hcf – мощность бетонного пола подвала; ds – расстояние от подошвы фундамента до бетонного подвала; hст — высота стакана; hпл-высота плиты.

Определяем площадь подошвы фундамента в первом приближении:

где NII – расчетная вертикальная нагрузка на верхний обрез фундамента, собранная по второму предельному состоянию; Rо– условное расчетное сопротивление грунта, принимаемое по данным главы 2; γср – средний удельный вес тела фундамента и грунта на его обрезах, равный 17 кН/м 3 при наличии и 20 кН/м 3 при отсутствии подвала; dп — глубина заложения фундамента от природного рельефа.

После определения подошвы фундамента выбираем его ширину:

а) для ленточных фундаментов ширина численно равна площади подошвы фундамента, т. е. b = А /1= 1 м;

б) для отдельно стоящих фундаментов ширина подошвы зависит от соотношений размеров колонн:

1) для квадратных колонн –

2) для прямоугольных колонн —

Рассчитывается во втором приближении площадь подошвы фундамента. Для этого используем формулу (3.2), но вместо Rо подставляем значение расчетного сопротивления R, вычисленного из выражения

где k – коэффициент, принимаемый равным 1,1, если jи с приняты по таблицам и 1,0, если прочностные характеристики определены непосредственными испытаниями;gc1 и gc2— коэффициенты условий, принимаемые по табл. 3.2; Mg , Mq , Mc — безразмерные коэффициенты, принимаемые по прил. 1; gII и g¢II– усредненные расчетные значения удельных весов грунтов, залегающих соответственно ниже и выше подошвы фундамента (кН/м 3 ); cII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента (кПа); db — глубина подвала, отсчитываемая от пола подвала до дневной поверхности; d1— глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки, или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

где hs — толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала; hsf – толщина конструкции пола подвала; γsf — расчетное значение удельного веса материала пола подвала, равное 24 кН/м 3 .

После определения подошвы по расчетному сопротивлению R назначается ширина фундамента по вышеизложенному принципу. Значения размеров подошвы фундаментов должны соответствовать:

а) данным табл. 3.3 для отдельно стоящих фундаментов;

б) данным прил. 2 и 3 для ленточных фундаментов.

| Грунты | Коэффициент, γс1 | Коэффициент γс2для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте, равной | |

| 4 и более | 1,5 и менее | ||

| Крупнообломочные грунты | 1,4 | 1,2 | 1,4 |

| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |

| Пески пылеватые: маловлажные и влажные насыщенные водой | 1,25 1,1 | 1,0 1,0 | 1,2 1,2 |

| Пылевато-глинистые с: JL≤ 0,25 0,25 0,5 | 1,25 1,2 1,1 | 1,0 1,0 1,0 | 1,1 1,1 1,0 |

Размеры подколонников, мм

| Сечение колонны | Размеры стакана в плане | Размеры стакана |

| глубина | в плане (верха) | |

| 400×400 | 900×900 | 550×550 |

| 500×500 | 650×650 | |

| 400×600 | 1200×1200 | 550×750 |

| 500×600 | 650×750 | |

| 400×800 | 1200×1500 | 550×950 |

| 500×800 | 1200×1500 | 650×950 |

Высоту отдельно стоящих монолитных фундаментов принимают в зависимости от глубины заложения фундаментов. Она может изменяться в пределах 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 и 4200 мм. Верхний обрез фундамента должен быть на 150 мм ниже планировочной отметки поверхности земли. Соотношение сторон прямоугольных фундаментов назначается в зависимости от размеров базы железобетонных и металлических колонн.

При определении R необходимо учесть влияние уровня грунтовых вод на взвешивающее действие вод на расчетное значение удельных весов грунта.

По полученным значениям b и d конструируется фундамент (рис. 3.1).

Для окончательного назначения размеров фундамента проверяют следующие условия:

а) для ленточных фундаментов:

б) для отдельно стоящих фундаментов:

Среднее давление по подошве фундамента

где Nсум– суммарная вертикальная нагрузка на подошву фундамента; А — площадь подошвы фундамента.

где NII — вертикальная продольная сила на обрезе фундамента, определенная при сборе нагрузок; Nф– вес фундамента; Gгр – вес грунта на обрезах фундамента.

Максимальное и минимальное значения давления по подошве фундамента вычисляются по формуле

где Мсум – суммарный изгибающий момент по подошве фундамента; W – момент сопротивления подошвы фундамента.

где МII – изгибающий момент, действующий на верхнем обрезе фундамента и определенный при расчете рамы; QII — поперечная сила, определенная при расчете рамы; hф– высота фундамента.

Момент сопротивления площади подошвы фундамента определяют по формулам:

а) для столбчатых фундаментов:

б) для ленточных фундаментов:

где l и b – длина и ширина подошвы фундамента.

Если условия (3.5) и (3.6) не выполняются, то необходимо увеличить ширину подошвы ленточного фундамента и длину подошвы отдельно стоящего фундамента, добиваясь выполнения указанных выше условий.

Источник