Расчет кирпичной кладки на прочность

Наружные несущие стены должны быть, как минимум, рассчитаны на прочность, устойчивость, местное смятие и сопротивление теплопередаче. Чтобы узнать, какой толщины должна быть кирпичная стена, нужно произвести ее расчет. В этой статье мы рассмотрим расчет несущей способности кирпичной кладки, а в следующих статьях — остальные расчеты. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку и вы узанете какой должна быть толщина стены после всех расчетов. Так как наша компания занимается строительством коттеджей, то есть малоэтажным строительством, то все расчеты мы будем рассматривать именно для этой категории.

Несущими называются стены, которые воспринимают нагрузку от опирающихся на них плит перекрытий, покрытий, балок и т.д.

Также следует учесть марку кирпича по морозостойкости. Так как каждый строит дом для себя, как минимум на сто лет, то при сухом и нормальном влажностном режиме помещений принимается марка (Мрз) от 25 и выше.

При строительстве дома, коттеджа, гаража, хоз.построек и др.сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом рекомендуется применять для наружных стен пустотелый кирпич, так как его теплопроводность ниже, чем у полнотелого. Соответственно, при теплотехническом расчете толщина утеплителя получится меньше, что сэкономит денежные средства при его покупке. Полнотелый кирпич для наружных стен необходимо применять только при необходимости обеспечения прочности кладки.

Армирование кирпичной кладки допускается только лишь в том случае, когда увеличение марки кирпича и раствора не позволяет обеспечить требуемую несущую способность.

Пример расчета кирпичной стены.

Исходные данные: Рассчитать стену первого этажа двухэтажного коттеджа на прочность. Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=250мм, длина стены L=6м. Высота этажа H=3м.

Несущая способность кирпичной кладки зависит от многих факторов — от марки кирпича, марки раствора, от наличия проемов и их размеров, от гибкости стен и т.д. Расчет несущей способности начинается с определения расчетной схемы. При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считается опертой на шарнирно-неподвижные опоры. При расчете стен на горизонтальные нагрузки (ветровые), стена считается жестко защемленной. Важно не путать эти схемы, так как эпюры моментов будут разными.

Выбор расчетного сечения.

В глухих стенах за расчетное принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М. Часто опасным бывает сечение II-II, так как изгибающий момент чуть меньше максимального и равен 2/3М, а коэффициенты mg и φ минимальны.

В стенах с проемами сечение принимается на уровне низа перемычек.

Давайте рассмотрим сечение I-I.

Из прошлой статьи Сбор нагрузок на стену первого этажа возьмем полученное значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия первого этажа P1=1,8т и вышележащих этажей G=G п +P 2 +G 2= 3,7т:

Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. Продольная сила P1 от перекрытия будет находиться на расстоянии а / 3 = 150 / 3 = 50 мм. Почему на 1/3? Потому что эпюра напряжений под опорным участком будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника как раз находится на 1/3 длины опирания.

Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру.

Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру сечения, а на расстоянии от него равном:

то она будет создавать изгибающий момент (М) в сечении I-I. Момент — это произведение силы на плечо.

Тогда эксцентриситет продольной силы N составит:

Так как несущая стена толщиной 25см, то в расчете следует учесть величину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет равен:

Прочность кл адки внецентренно сжатого элемента определяется по формуле:

Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1.

— R — расчетное сопротивление кладки сжатию. Определяем по таблице 2 СНиП II-22-81 (скачать СНиП II-22-81). Расчетное сопротивление кладки из кирпича М75 на растворе М25 равно 11 кг/см 2 или 110 т/м 2

— Ac — площадь сжатой части сечения, определяется по формуле:

A — площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем от одного метра стены A = L * h = 1 * 0,25 = 0,25 м 2

— ω — коэффициент, определяемый по формуле:

ω = 1 + e0/h = 1 + 0,045/0,25 = 1,18 ≤ 1,45 условие выполняется

Несущая способность кладки равна:

Прочность кладки обеспечена.

Статья была для Вас полезной?

Источник

ПРЕДИСЛОВИЕ

Конструкции зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации подвергаются различного рода воздействиям (климатическим, технологическим, географическим и т.п.), которые вызывают в конструкциях различного рода повреждения и деформации, снижающие их прочность, долговечность и эксплуатационные качества.

Несущая способность и эксплуатационная надежность конструкций зависит также от качества изготовления конструкций, ведения строительно-монтажных работ и проектной документации. Пониженная или недостаточная несущая способность конструкций вызывает необходимость их усиления при надстройке, реконструкции зданий и ремонтно-восстановительных работах.

Правильность и экономичность выбора того или иного способа усиления и восстановления конструкций зависит от результата технического обследования их состояния, фактической прочности и качества использованных материалов, величины деформаций, степени и причин повреждений.

На основании этих данных производится оценка технического состояния конструкций как по несущей способности, так и по пригодности к нормальной эксплуатации (деформациям, трещиностойкости, теплопроводности, звукопроводности, воздухопроницаемости, морозостойкости, водонепроницаемости и т.п.). Под оценкой технического состояния конструкций в рассматриваемом случае понимается степень соответствия данного признака состояния (прочность, деформативность, долговечность и т.п.) требованиям соответствующих норм (СНиП, ГОСТ и т.п.). Результаты обследования и оценки технического состояния конструкций являются основой для составления проекта восстановления реконструкции зданий и проекта производства работ.

В Рекомендациях приводятся как простые визуальные методы обследования, получившие широкое распространение и не требующие специальной подготовки персонала, так и инструментальные способы обследований, требующие использования специального оборудования и специалистов соответствующих квалификаций. Оценка технического состояния поврежденных конструкций производится в соответствии с требованиями действующих норм с учетом понижающих коэффициентов, учитывающих влияние дефектов изготовления, производства работ, трещинообразования, огневого воздействия, влажности и т.п.

Цель Рекомендаций ознакомить широкий круг специалистов с методами обследования, оценки технического состояния конструкций зданий, а также с характерными случаями и видами повреждений конструкций при различных нагрузках и воздействиях.

Рекомендации могут быть использованы в качестве практического руководства при обследовании конструкций зданий и сооружений.

Рекомендации разработаны ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Госстроя СССР (канд. техн. наук А. А. Емельянов).

При разработке Рекомендаций использовался опыт проведения таких работ ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, АКХ им. К. Д. Панфилова, ЦНИИЭПжилища, ЦНИИпромзданий и другими организациями, а также литературные источники, список которых приводится в конце Рекомендаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническое обследование конструкций зданий и сооружений производится в целях получения фактических данных о размерах, прочности и повреждениях конструкций, которые необходимы при разработке проектов усиления, восстановления и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий, а также для выяснения причин повреждений и аварий строительных конструкций.

В процессе обследования должны быть получены исчерпывающие сведения для оценки состояния и несущей способности конструкций. По результатам технического обследования делаются выводы о состоянии конструкций, причинах их деформаций и повреждений, а также даются рекомендации по их усилению или замене и устранению причин повреждений.

1.2. Техническое обследование включает следующие этапы работ.

Предварительное (рекогносцировочное) обследование:

— сбор и анализ имеющейся технической документации (проектной, строительной, эксплуатационной);

— уточнение объемно-планировочного и конструктивного решения зданий и отдельных конструкций;

— выявление наиболее поврежденных и аварийных участков и конструкций;

— составление программы основных обследований.

Основное (техническое) обследование:

— уточнение размеров, схем опирания конструкций, нагрузок, качества и прочности материалов;

— выявление, измерение и зарисовка трещин, дефектов, повреждений конструкций;

— измерение деформаций (прогибов, наклонов, перекосов, сдвигов, осадок фундаментов и т.п.).

— уточнение результатов предварительных и основных обследований;

— длительные наблюдения и измерения деформаций конструкций, температурно-влажностного режима и т.п.;

— испытание конструкций пробной нагрузкой;

— уточнение данных инженерно-геологических и геодезических изысканий.

Составление заключения (отчета):

— о состоянии и несущей способности и деформациях конструкций на основе анализа данных обследований и инженерных расчетов с учетом фактической прочности материалов, нагрузок, расчетных схем;

— о причинах и степени опасности деформаций и повреждений конструкций и здания;

— выводы о пригодности конструкций к эксплуатации, рекомендации по их усилению или восстановлению.

1.3. Сбор и анализ технической документации включает изучение:

— проектной документации (рабочих чертежей зданий, конструкций, узлов сопряжения, расчетных схем, нагрузок, расчетов, материалов инженерно-геологических изысканий);

— строительной документации (паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, журналы работ, авторского и геодезического контроля, отступлений от проекта);

— изменений проектных решений в процессе эксплуатации зданий (перестройки, перепланировки, результаты обследований, испытаний материалов, вскрытий, усиления, ремонтов конструкций и т.п.).

1.4. Предварительное и основное обследование производится с применением, как простейших приборов (биноклей, отвесов, лент, рулеток, уровней и т.п.) не требующих специальной подготовки персонала, так и специальных приборов и оборудования (теодолитов, нивелиров, ультразвуковых и лазерных приборов и т.п.), требующих для выполнения работ специалистов соответствующей квалификации.

1.5. Результаты измерений размеров, дефектов, повреждений и деформаций конструкций наносятся на чертежи (планы, разрезы, развертки) в масштабе 1 : 50 — 1 : 200.

Планы и развертки должны иметь координатную сетку (прямоугольную, полярную и т.п.), которая привязывается к характерным осям или точкам (реперам) здания.

Дефекты и повреждения узлов сопряжения и отдельных участков конструкций (балок, плит) фотографируются или наносятся на чертежи (эскизы) крупного масштаба (1 : 5 — 1 : 20). На чертежах указываются очертания и размеры деформаций, дефектов и повреждения конструкций, направление, длина, ширина и глубина трещин. Запись результатов измерений на планах, развертках и в таблицах рекомендуется выполнять в целях сокращения объемов в закодированном виде.

1.6. Длительные наблюдения и измерения осадок фундаментов, колонн, прогибов балок, перекрытий, раскрытия стыков, швов, трещин и т.п., производятся в целях определения характера развития деформаций во времени (прогрессирующие, затухание, стабилизация). Измерения производятся периодически по специальной программе с интервалом от нескольких часов или дней (температурные деформации) до нескольких месяцев (осадки фундаментов).

1.7. Испытание конструкций пробной нагрузкой (балок, перекрытий, ферм и т.п.) производится в случаях, когда результаты основных и дополнительных обследований не позволяют уверенно судить о несущей способности и деформативности конструкций. Испытания проводятся по специальной программе, согласованной с проектной организацией.

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Для измерений геометрических размеров и величин деформаций и перемещений конструкций (наклонов, выпучивания, перекосов, сдвигов) используются следующие измерительные приборы:

приборы для линейных измерений в плане, по ширине (толщине) и высоте конструкций

— стальные и деревянные линейки, складные метры;

— стальные и тесмянные ленты и рулетки длиной 5, 10, 20 м и более;

приборы для угловых измерений

— обыкновенные и прецизионные теодолиты с 20-40-кратным увеличением трубы и минимальным расстоянием визирования 1,5-2 м (ТБ-1, ТТ-5, ОТШ, ТОМ, ОТ-2 и др.);

приборы для определения вертикальных перемещений

— обыкновенные и прецизионные оптические нивелиры с 20-30-кратным увеличением трубы и минимальным расстоянием визирования 1,3-2 м (НЗ, НВ-1, НТ, НА-1);

— оптические теодолиты с накладным уровнем на трубе (ТТ-4; ТОМ; ОТШ);

— гидростатические нивелиры (уровни), основанные на принципе сообщающихся сосудов типа НШТ и др., применяются для нивелирования в тесных, захламленных и сложных в плане помещениях, подвалах, коммуникационных траншеях и т.п.; точность отсчетов невооруженным глазом — 0,5 мм, при использовании специальных поплавков — до 0,1 мм;

приборы для проверки вертикальности конструкций, зданий и сооружений

— проволочные и нитяные отвесы длиной до 20 м и весом до 5 кг;

— оптические приборы вертикального визирования с 30-кратным увеличением трубы (зенит- и надирприборы ОЦП, ПОВП);

— лазерные приборы (ПМЛ-1, ЛЗЦ-1, лазерный теодолит ЛТ-75).

2.2. Обмеры зданий и конструкции по длине, ширине и высоте выполняются с помощью стальных лент, рулеток, линеек, угольников, отвесов, штангенциркулей и т.п. Точность измерений сечения и длины бетонных и каменных конструкций — 1 см, стальных элементов и арматуры — 1 мм. Результаты измерений наносятся на заранее заготовленные планы, разрезы, схемы узлов и сечений конструкций. Размеры и положение конструкций и их узлов в плане и по высоте должны увязываться с общими размерами зданий и результатами геодезической съемки (вертикальной и горизонтальной).

Измерение отклонений конструкций от вертикали

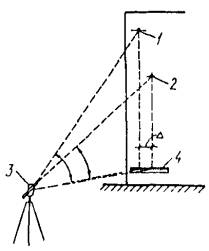

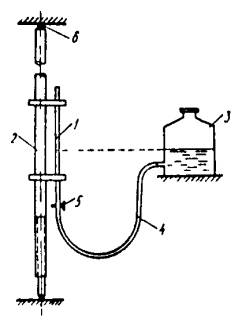

2.3. Отклонение от вертикали и выпучивание конструкций зданий и сооружений большой высоты (трубы, башни и т.п.), а также в труднодоступных местах, определяются с помощью теодолитов методом сноса вертикали (проектирования ) на линейку с миллиметровыми делениями (рис. 1 ).

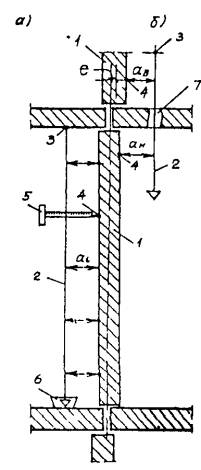

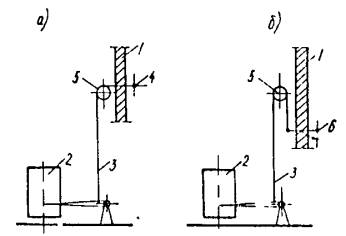

2.4. Отклонение от вертикали в пределах этажа стен, перегородок, столбов и колонн (наклоны, выпучивание, смещение по горизонтали и т.п.) определяются с помощью нитяных и проволочных отвесов диаметром от 0,2 мм до 1-2 мм, закрепленных на кронштейнах, стойках или вышележащих конструкциях. При использовании отвесов отклонения от вертикали стен, столбов и перегородок в характерных точках (рис. 2 , а) находятся как разность расстояний рассматриваемых точек ai до отвеса относительно низа рассматриваемого элемента (нулевой точки). Измерение удаления точек от отвеса выполняется с помощью линейки с миллиметровыми делениями при строго горизонтальном ее положении; точность измерений при отсчете на глаз ± 0,5 мм.

Рис. 1. Измерение горизонтального смешения, двух точек (1 и 2) стены здания методом сноса вертикали с помощью теодолита

1, 2 — точки; 3 — теодолит; 4 — переносная линейка с миллиметровыми делениями

Рис. 2. Определение соосности (б) и отклонений стен от вертикали (а) с помощью вертикального отвеса

1 — стеновые панели (перегородки); 2 — отвес; 3 — точки подвески отвеса; 4 — точки измерения; 5 — линейка; 6 — сосуд с водой; 7 — отверстие в перекрытии

2.5. Соосность стен (панелей) различных этажей и величина горизонтального смещения осей стен в уровне перекрытий определяются с помощью отвесов, пропущенных через швы или отверстия в перекрытиях (рис. 2 , б). Величина горизонтального смещения (эксцентриситет) осей стен (панелей) вышележащего и нижележащего этажей находится как разность расстояний от их поверхностей до отвеса (с учетом толщины стен).

Измерение отклонений положения конструкций в горизонтальной плоскости

2.6. Смещения от осей и выгибы стен, перегородок, столбов и колонн в горизонтальной плоскости определяются:

— с помощью горизонтальной натянутой нити (проволоки);

— с помощью геодезических инструментов (оптических теодолитов и нивелиров, лазерных нивелиров);

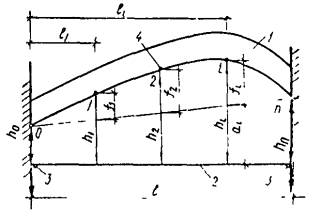

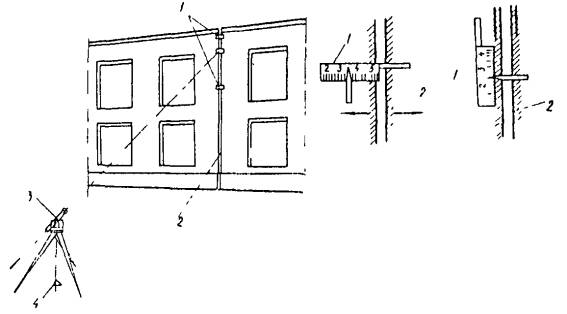

2.7. При измерении с помощью натянутой нити или проволоки отклонения конструкции от оси определяются измерением расстояния от рассматриваемой точки на поверхности конструкции до проволоки (рис. 3 ).

Измерения выполняются стальной линейкой с миллиметровыми делениями. Величина прогиба (выгиба) конструкции в точке i вычисляется по формуле

где ho , hn — расстояние (ордината) от нити до начальной (о) и конечной ( h ) точки;

hi , li — ордината и расстояние от начала координат (о) до точки i ;

l — длина конструкций.

2.8. Измерение отклонений положения конструкций в горизонтальной плоскости с использованием геодезических инструментов производится в случаях, когда применение способа натянутой нити вызывает затруднение или оказывается невозможным (большая длина, сложная планировка помещений, наличие технологического оборудования). При использовании геодезических инструментов отклонение положения конструкции от осей в горизонтальной плоскости находится измерением расстояния от линии визирования теодолита или луча лазера до рассматриваемых точек на поверхности конструкции. Положение линии визирования (луча лазера) в плане фиксируется с помощью визирных марок (вешек), перемещаемых по линии визирования.

2.9. Смешанный метод измерения отклонения положения конструкций в горизонтальной плоскости представляет собой комбинацию способа натянутой нити и геодезического метода. Применяется для протяженных зданий и помещений со сложной конфигурацией в плане и при наличии технологического оборудования, препятствующего измерениям одним из указанных способов.

Рис. 3. Определение прогибов перекрытий и выгибов стен с помощью горизонтальной нити

1 — перекрытие (стена); 2 — горизонтальная нить; 3 — точки закрепления нити; 4 — точки измерения

Измерение вертикальных перемещений (прогибов) конструкций

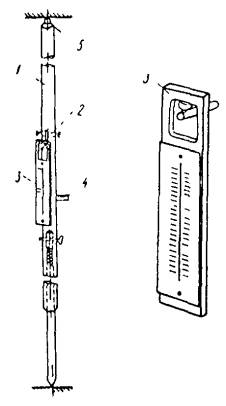

2.10. Осадки фундаментов, стен, перекрытий, ферм, подкрановых балок определяются с помощью оптических и гидростатических нивелиров и теодолитов с накладным уровнем. Нивелирование производится по осям колонн, стен, опор перекрытий и балок, а также в местах просадок фундаментов. Результаты нивелирования привязываются к неподвижным точкам (реперам) или к существующей геодезической сети. Нивелирование производится с помощью переставных или навесных реек или шкаловых марок. Навесные рейки и шкаловые марки навешиваются на металлические штыри с центрирующим устройством (шариком, призмой, отверстием), заделанные в тело конструкции, или на специальные передвижные кронштейны телескопических стоек (рис. 4 ). Стойки устанавливаются строго вертикально в распор между полом и измеряемой конструкцией. Схема измерения осадок и прогибов конструкций с помощью гидростатического нивелира (уровня) показана на рис. 5 .

2.11. Вертикальные деформации (прогибы) горизонтальных конструкций (плит, балок, перекрытий, ферм и т.п.) определяются с помощью оптических и гидростатических нивелиров (рис. 5 ) или горизонтальной нити и линейки (см. рис. 3 ) и прогибомеров с ценой деления 0,1-0,01 мм (при испытаниях конструкций пробной нагрузкой).

Рис. 4. Вид телескопической штанги и шкаловой марки при определении прогибов потолков

1 — телескопическая штанга; 2 — репер с хомутиком для навески марки; 3 — навесная шкаловая марка; 4 — круглый уровень; 5 — фиксатор штанги

Рис. 5. Схема измерения прогибов перекрытий гидростатическим уровнем

1 — градуированная трубка; 2 — телескопическая стойка; 3 — сосуд; 4 — резиновый шланг; 5 — краник; 6 — точка измерения

Измерение раскрытия швов и стыков

2.12. Деформации швов и стыков конструкций (раскрытие, сдвиг) измеряются с помощью переносных индикаторов (мессур) с ценой деления 0,01 мм или штангенциркулем. Измерение производится между двумя стальными штырями диаметром 4-5 мм с центрирующим устройством на концах, заделанных в тело конструкций по обе стороны шва (стыка). Для непрерывной записи деформаций на ленту в течение суток и более используются механические (с часовым механизмом) и электронные самописцы. Схемы установки для автоматической записи раскрытия (а) и сдвига (б) вертикального шва панели показаны на рис. 6 .

Рис. 6. Измерение раскрытия (а) и сдвига (б) по шву сборных элементов с помощью самописцев

1 — шов; 2 — самописец; 3 — стальная нить 0,3 мм; 4 — штырь (болтик); 5 — блок; 8 — кронштейн

2.13. В труднодоступных и опасных для измерения местах деформации швов и стыков определяются с помощью дистанционных устройств, позволяющих производить измерения (отсчеты по шкале) на расстоянии с помощью теодолита или зрительной трубы на штативе без непосредственного контакта с исследуемой конструкцией. Схема дистанционного измерения раскрытия деформационного шва с помощью шкальных марок (1) и теодолита (3) показана на рис. 7 . Шкальная марка состоит из двух частей, заделанных по обе стороны шва: шкалы с миллиметровыми делениями и заостренного указателя.

Рис. 7. Схема измерений деформаций шва с помощью дистанционного прибора

1 — прибор, 2 — деформационный шов, 3 — зрительная труба, 4 — точка центрирования трубы

Наблюдения за трещинами

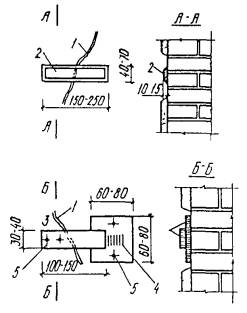

2.14. Наблюдения за развитием трещин в стенах во времени осуществляются с помощью гипсовых, стеклянных или пластинчатых маяков. Рекомендуемые размеры и схемы установки указанных маяков на трещинах показаны на рис. 8 .

2.15. Ширина раскрытия трещин измеряется с помощью:

Рис. 8. Маяки для наблюдения за раскрытием трещин, в стенах и перегородках

1 — трещина; 2 — маяк гипсовый или из стекла; 3 — металлическая пластинка; 4 — риски; 5 — гвоздь

— градуированных луп и микроскопов (МИР-2, МПБ-2) с 2,5-24-кратным увеличением;

— целлулоидных или бумажных трафаретов, с нанесенными на них линиями разной толщины от 0,05 до 2 мм, путем совмещения линий с краями трещины;

— масштабных линеек при раскрытии трещин более 2 мм (точность измерений ± 0,3 мм).

При длительных наблюдениях ширина раскрытия трещин за рассматриваемый период определяется с помощью переносных индикаторов с ценой деления 0,01 мм и штангенциркулей с ценой деления 0,1 мм. Величина раскрытия принимается равной разности двух измерений расстояния между штырями (реперами) с центрирующим устройством, заделанными в конструкцию по обе стороны трещины.

2.16. Глубина развития несквозных (слепых) трещин h тр определяется:

— по следу трещины на поверхности керна, высверленного из тела конструкции;

— с помощью стальных калиброванных щупов различной толщины по формуле

где d н — раскрытие трещины снаружи в мм (среднее из трех измерений);

d щ , h щ — толщина щупа и глубина погружения щупа в трещину в мм без усилия (среднее из трех измерений при смещении щупа по трещине на 1-2 см);

— с помощью ультразвуковых приборов (УКБ-1М; УК-10П; УЗП-62 и др.) в соответствии с указаниями РТУ УССР 92-62.

Глубина трещины определяется по разности времени прохождения ультразвуковых импульсов в МКС на длине базы а — с трещиной и без трещины по формуле

где t l , t a — время прохождения ультразвука соответственно на участке с трещиной и без трещины.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

3.1. Прочность каменных, бетонных и железобетонных конструкций (стен, фундаментов, каркасов, перекрытий и т.п.) может определяться неразрушающими и разрушающими методами.

3.2. Неразрушающие методы позволяют определять прочность конструкций без ослабления сечения и снижения несущей способности при отборе образцов, кернов или проб материалов. К неразрушающим методам относятся механические (ударные, отрыва, скалывания) и ультразвуковые способы.

3.3. Ударно-механический способ используется для определения прочности материалов, обладающих пластическими свойствами (бетоны, растворы, силикатные материалы и т.п.).

Определение прочности производится по величине отпечатка шарика на поверхности конструкции при ударе с помощью приборов ударного действия (молотки Физделя, Кашкарова, пистолет ЦНИИСК, склерометры КМ и ПМ-2, Шмидта и др.) в соответствии с указаниями ГОСТ 22690.0-77; ГОСТ 22690.1-77; ГОСТ 22690.2-77 и по прочности отрыва и скалывания бетона ГОСТ 22690.3-77; ГОСТ 22690.4-77; ГОСТ 21243-75.

3.4. Ультразвуковой способ используется для определения прочности хрупких и нехрупких материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 24732-80 (бетоны) и ГОСТ 17624-78 (силикатные камни). Оценка прочности конструкций производится по скорости распространения ультразвука в материале образца с помощью ультразвуковых приборов типа УКБ-1М, УК-10П, «Бетон-ЗМ» и др.

3.5. При разрушающих методах физико-механические свойства материалов (прочность, плотность, влажность и т.п.) стен, фундаментов и перекрытий определяется испытанием образцов и проб, взятых непосредственно из тела обследуемой конструкции или близлежащих участков, если имеются доказательства идентичности применяемых на этих участках материалов.

3.6. Отбор кирпича, камней и раствора из стен и фундаментов и образцов бетона из стеновых панелей и плит перекрытий производится из ненесущих (под окнами, в проемах) или слабо нагруженных элементов, или конструкций, подлежащих разборке и демонтажу.

3.7. Для оценки прочности кирпича, камней правильной формы и раствора из кладки стен и фундаментов отбираются целые, неповрежденные кирпичи или камни и пластинки раствора из горизонтальных швов.

3.8. Для определения прочности бетона и природных камней неправильной формы (бута) из фрагментов бетона или камней выпиливаются кубики с размером ребра 40-200 мм или высверливаются цилиндры (керны) диаметром 40-150 мм и длиной, превышающей диаметр на 10-20 мм.

3.9. Отбор проб и образцов (кернов) из несущих стен, столбов и простенков производится при условии, что ослабление сечения и несущей способности рассматриваемой конструкции не превысит при этом допустимой величины.

3.10. Отбор проб для определения влажности, плотности и физико-химических характеристик материалов производится ударным способом с помощью зубил, стальных шлямбуров с внутренним диаметром 10-20 мм или высверливанием кернов электродрелью со специальными полыми насадками.

3.11. Прочность (марка) полнотелого и пустотелого глиняного обыкновенного, силикатного и трепельного кирпича определяется разрушающим способом по ГОСТ 8462-85 как средний результат испытаний при сжатии пяти образцов «двоек» из двух целых или их половинок, умноженный на коэффициент 1,2, и пяти образцов на изгиб (всего 10 образцов). Для испытания на сжатие керамических, силикатных, бетонных и природных камней правильной формы опытные образцы изготавливаются из одного камня или одной его половинки.

3.12. Прочность (марка) природных камней правильной и неправильной формы, а также мелких и крупных блоков из тяжелого, силикатного, ячеистого бетонов и бетонов на пористых заполнителях допускается определять путем испытания на сжатие образцов-кубов или цилиндров, выпиленных или высверленных из камней, целых изделий или монолита. Предел прочности природных камней и мелких и крупных блоков из указанных бетонов вычисляется умножением результатов испытаний образцов-кубов или цилиндров на масштабные коэффициенты, указанные в табл. 1 .

Источник