- Подсчет объема работ по обратной засыпке пазух котлована (траншей) с уплотнением

- Расчет объемов земельных работ по обратной засыпке выемок сбоку от периметра фундаментов

- Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

- Оптимальное время для обратной засыпки

- Чем лучше засыпать

- Песок

- Глина

- Первоначальный грунт

- Инструкция по устройству обратной засыпки

- Внутри

- Снаружи

- Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Подсчет объема работ по обратной засыпке пазух котлована (траншей) с уплотнением

Подсчет объема обратной засыпки производят на основании рабочей схемы земляного сооружения (рис.6).

Рис. 6. Схема для подсчета объема грунта обратной засыпки

Объем грунта обратной засыпки подсчитывается по следующей формуле:

где Vобщ. к – общий объем разработанного грунта в котловане (траншеях), м 3 ; Vс – объем здания, м 3 ; Vбет – общий объем фундаментов (ростверков), м 3 ; k о.р – коэффициент остаточного разрыхления грунта, который определяется по формуле или по табл. 3 настоящих указаний.

где Р – показатель разрыхления грунта, % (принимать по ЕНиР, сб. Е2, вып. 1, с. 206).

Таким же образом можно подсчитать объем обратной засыпки пазух траншей при устройстве одиночных или ленточных фундаментов, а также при возведении подвальной части здания.

Иногда для обратной засыпки необходимо завозить весь грунт или часть его объема. Это бывает в тех случаях, когда местные грунты не пригодны для обратной засыпки (мерзлые, с примесями снега; глины, обладающие свойством пучения и др.), что необходимо учесть при определении потребности в транспорте, а также при составлении календарного графика производства работ.

Объем работ по уплотнению обратной засыпки может быть вычислен либо в квадратных метрах, либо в кубических, в зависимости от того, каким способом будут производиться работы: механизировано или вручную, с учетом выбранных машин для уплотнения и их параметров. Уплотнение обратной засыпки необходимо производить послойно.

При подсчете работ по уплотнению грунта необходимо сначала выбрать машину или механизм для уплотнения грунта и установить толщину слоя уплотнения данной машиной.

Объем грунта, подлежащего уплотнению, равен объему обратной засыпки и находится по формуле (24)

В случае, когда объем работ по уплотнению грунта измеряется в м 2 , суммарная площадь уплотняемого грунта определяется по формуле

где h у – толщина уплотняемого слоя, м.

Полученные в разделе 2 результаты по расчету объемов работ вносятся в табл. 4.

Сводная ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |

| Срезка растительного слоя | м 2 / м 3 | ||

| Разработка грунта экскаватором | м 3 | ||

| Разработка траншей для съездов | м 3 | ||

| Устройство креплений стенок выемки | м 3 | ||

| Зачистка дна котлованов | м 3 | ||

| Устройство свайных фундаментов: для забивных свай для буронабивных свай | шт м 3 | ||

| Устройство монолитных фундаментов или ростверков: установка опалубки установка арматуры укладка бетонной смеси | м 2 тн м 3 | ||

| Гидроизоляция фундаментов | м 2 | ||

| Обратная засыпка | м 3 | ||

| Уплотнение грунта | м 3 ( м 2 ) |

ПОДБОР СРЕДСТВ ВОДООТЛИВА

Для организации стока атмосферных и талых вод сразу же после срезки растительного слоя необходимо выполнить вертикальную планировку, обеспечив соответствующие уклоны площадки (не менее 0,02), а также устроить с нагорной стороны площадки обвалования и нагорные канавы.

Для осушения котлованов (траншей) в процессе производства работ в грунтах с малым притоком грунтовых вод применяется открытый водоотлив, для чего по периметру котлована устраиваются водосборные канавы (глубиной 0,5-0,7 м) с уклоном в сторону приямков ( зумпфов). На дно канав укладывается слой крупнозернистого песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Из приямков собранная вода откачивается насосными установками. При этом насосная установка открытого водоотлива должна быть оборудована резервными насосами. Количество насосов определяется исходя из притока грунтовых вод со всей площади дна котлована и откосов, расположенных ниже

отметки уровня грунтовых вод, и часовой производительности насоса по формуле:

где Fд и Fотк — площадь сбора грунтовых вод со дна котлована (траншеи) и откосов, расположенных ниже отметки уровня грунтовых вод, м 2 ; а — коэффициент удельного притока грунтовых вод с 1 м 2 площади котлована, м 3 /ч; К = 1,5-2,0 — коэффициент запаса (на случай обильных дождей или неисправности насосов); Пн — часовая производительность выбранного насоса, 8-40 м 3 /ч.

Значения коэффициента удельного притока грунтовых вод для различных грунтов: а = 0,3 м 3 /ч — для песка, а = 0,16 м 3 /ч — для супеси, а = 0,1 м 3 /ч — для суглинка, а = 0,01 м 3 /ч — для глины.

Рекомендуется при глубине выемок до 7 м применять диафрагмовые насосы, а при большей глубине — напорные центробежные. При большой площади котлована или протяженности траншей рекомендуется выбирать насосы небольшой производительности. Это позволит равномерно расставить их по периметру котлована, последовательно включая в работу по мере откачки. Кроме того, это облегчит подвод воды к зумпфам.

При откачке воды из небольших котлованов под одиночные фундаменты удобно использовать насосы, установленные на автомобиле или передвижной тележке.

Насосы должны работать круглосуточно, независимо от сменности работ. В небольших котлованах под отдельно стоящие фундаменты водоотлив производится при отрывке котлованов и затем прекращается. Вторично водоотлив осуществляется перед монтажом фундаментов и продолжается до окончания обратной засыпки и уплотнения грунта в пазухах. Обслуживание насосов, наблюдение за их работой и состоянием зумпфов и уклонов дна выполняет звено в составе слесаря 4-го разряда — 1 чел., землекопа 2-го разряда — 1 чел. При малом притоке вод насосы могут включаться периодически.

Источник

Расчет объемов земельных работ по обратной засыпке выемок сбоку от периметра фундаментов

Объем земляных работ по обратной засыпке выемок (засыпка пазух) при послойном уплотнении грунта равен геометрическому объему полостей засыпки. Геометрический объем определяется по формулам известным из геометрии. Объемы сложных геометрических фигур при расчетах разбивают на более простые, которые по окончанию вычислений суммируются в общий объем.

Рис.1. Схемы определения объемов земляных работ и расположения элементов строящегося здания в котловане

1- откос котлована, 2- дно котлована, 3- условная линия границы верхней плоскости грунта недобора, 4- свая, 5- монолитный ростверк, 6- стена подвала

В промышленном и гражданском строительстве приходится в основном рассчитывать объемы котлованов, траншей, выемок и насыпей при вертикальной планировке площадок.

Объёмы земляных масс подсчитывают многократно: в процессе проектирования – по чертежам, при выполнении строительных процессов – по натуральным замерам.

В состав земляных работ обычно входят: вертикальная планировка площадок;

Вертикальную планировку выполняют для выравнивания естественного рельефа площадок, отведённых под строительство различных зданий и сооружений, а также для благоустройства территорий. Земляные работы по вертикальной планировке включают выемку грунта на одних участках площадки, перемещение, отсыпку и уплотнение его на других участках (в зоне насыпи).

Вертикальную планировку площадок на участке выемок осуществляют до устройства в них коммуникаций и фундаментов, а на участке насыпей – после устройства этих сооружений.

Объёмы работ по вертикальной планировке площадок измеряются квадратными метрами поверхности.

Подсчёт объёмов разрабатываемого грунта сводится к определению объёмов различных геометрических фигур, определяющих форму того или иного земляного сооружения. При этом допускается, что объём грунта ограничен плоскостями, и отдельные неровности не влияют на точность расчёта.

Объём грунта измеряют кубическими метрами плотного тела.

Объём котлована вычисляют по формуле:

Vк = Н/6 ∙ [(2а + а1) ∙ b + (2a1 + а) ∙ b1],(17)

где Н – глубина котлована, м;

а, b – длины сторон котлована у основания, м;

а1, b1 – длины сторон котлована поверху (а1=а+2Нm; b1=b+2Нm);

m – коэффициент откоса.

а1 = а + 2Н ∙ m = 32 + 2∙2∙0,25 = 33 м

b1= b + 2Н ∙ m = 47 + 2∙2∙0,25 = 48 м

Vк = Н/6 ∙ [(2а + а1) ∙ b + (2a1 + а) ∙ b1] = 2/6 ∙ [(2∙32 + 33) ∙ 48 + (2∙33 + 32) ∙ 47] =2/6 ∙ [(64 + 33) ∙ 48 + (66 + 32) ∙47] = 2/6 ∙ [97 ∙ 48 + 98 ∙ 47] =

2/6 ∙ [4656 + 4606] =2/6 ∙ 9262 = 3056 м3

Рис.3 Геометрическая схема определения объёма котлована

При отрывке ям под отдельно стоящие фундаменты иногда используют формулу:

Vк = Н/3 (Fн + Fв + √Fн+Fв),(18)

где Fн и Fв – соответственно площади котлована по дну и поверху, м2.

При расчёте объёмов траншей и других линейно протяжённых сооружений их продольные профили делят на участки между точками перелома. Для каждого такого участка объём траншеи вычисляют отдельно, после чего их суммируют. Так, объём траншеи на участке между пунктами 1 и 2:

V1 – 2 = [Fср + m (H1 – H2)2/12] ∙ L1-2

V1 – 2 = [F1/2 + F2/2 – m ∙ (H1 – H2)2/6] ∙ L1-2

Рис.4 Геометрическая схема определения объёма траншеи

Рис.5 Разрез котлована: обратная засыпка грунта

С – сооружение, О – обратная засыпка

Для определения объёма обратной засыпки пазух котлована (траншеи), когда объём его (её) известен, нужно из объёма котлована (траншеи) вычесть объём подземной части сооружения (объём фундамента):

Vоб.з = Vк – а2 ∙ b2 ∙ H ,(20)

где а2 , b2 – размеры здания в плане.

Vоб.з = 2775- 45*30*2 = 75 м3

Земляные работы должны выполняться с комплексной механизацией всех процессов и применением рациональных способов производства работ. Выбор землеройных машин для производства земляных работ зависит от вида грунта, рельефа местности, объёма и глубины земляных выработок, условий выполнения работы (в отвал, на транспорт), транспортных средств и дальности перемещения грунтов.

Источник

Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

- специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;

- песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;

- утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

- способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;

- в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

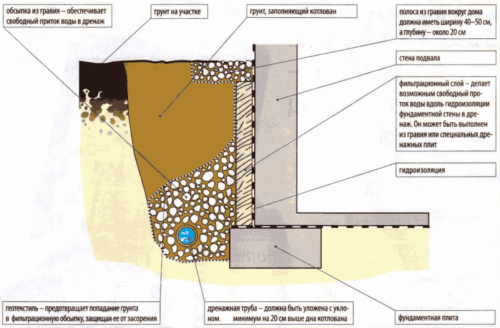

- Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.

- Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.

- Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

- глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

- пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;

- перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

- Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.

- Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

- не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;

- засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;

- плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

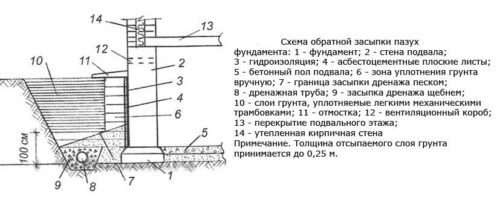

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

- толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;

- для суглинков не более 600 мм;

- для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Источник