- Обратная засыпка подпорных стен чем

- 2.4. Обратная засыпка и другие виды земляных работ

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

- Обратная засыпка подпорных стен

- Конструкции подпорных стенок и способы возведения

- Виды подпорных стенок

- По назначению

- По материалам

- По виду конструкции

- По способу обеспечения устойчивости

- Общие рекомендации по строительству своими руками

- Строительство подпорной стенки

- Из монолитного железобетона

- Из сборного бетона

- Из камня и строительных блоков

- Из дерева

Обратная засыпка подпорных стен чем

2.4. Обратная засыпка и другие виды земляных работ

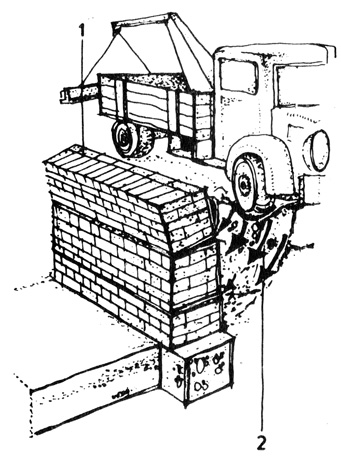

Обратную засыпку земли при строительстве дома производят после устройства фундамента и цоколя, когда конструкции могут уже без повреждения нести нагрузку от грунта и выдерживать боковое давление, возникающее от его уплотнения. Часто этим условием при выполнении обратной засыпки пренебрегают, поскольку боковое давление грунта невозможно ощутить. Для стен подвала боковое давление представляет опасность, если эту нагрузку не воспринимает надподвальное перекрытие. По этой причине были отмечены разрушения множества подвальных стен, особенно там, где при укладке элементов железобетонного перекрытия с помощью автокрана боковое давление земли было усилено давлением колес автомобиля (рис. 38).

Рис. 38. Обрушение стены подвала под действием давления шин автомобиля: 1 — стена; 2 — направление смещения грунта

Следует помнить, что для обратной засыпки недопустимо использовать грунт худшего качества, чем вынутый, а уплотнение земли во всех случаях обязательно. На большинстве строек землю не уплотняют так, как это определено техническими требованиями, просто набрасывают иногда вместе со строительным и другим мусором. Выполненная таким образом обратная засыпка приводит в дальнейшем ко многим неприятностям.

Землю следует засыпать слоями толщиной не более 0,3 м и каждый слой уплотнять отдельно вручную с помощью трамбовок. Производя засыпку, необходимо обращать внимание на то, чтобы вместе с землей не попадали различные загрязнения, почва, комки размером более 10 см, органические вещества. При строительстве индивидуальных домов машины для производства земляных работ не применяют, поскольку для их нормальной работы необходима свободная территория.

Одним из последствий несоблюдения требуемой технологии обратной засыпки является оседание отмостки вокруг дома, задачей которой является отведение дождевой воды от стен дома и цоколя, поэтому отмостку выполняют с уклоном 3-4% от стены.

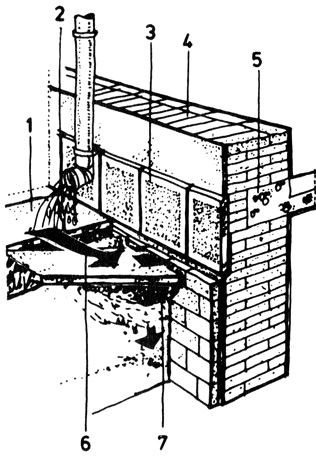

Неуплотненная засыпка обрушивается, в результате чего отмостка оседает. Наибольшая осадка возникает возле стены, поэтому первоначальный уклон отмостки изменяется, и вода с нее стекает на стену. У большинства индивидуальных домов водостоки имеют нижние выпуски, поэтому стекающая с крыши вода отводится отмосткой непосредственно на стену (рис. 39). Повторяющиеся случаи проникания воды ведут к уплотнению засыпки и ко всей большей осадке. Отмостка уже не прикрывает фундамент стены, который в мокром состоянии может промерзнуть. Поскольку нарушается и горизонтальная изоляция, то открывается постоянный доступ воды к стенам. Осадка насыпи у цокольных стен также приводит к серьезным последствиям, таким, как оседание пола; это происходит при нарушении расположенной под полом горизонтальной гидроизоляции. Через разрывы изоляции проникает влага, появляется плесень, начинается гниение.

Рис. 39. Осадка отмостки из-за неправильной обратной засыпки 1 — отмостка; 2 — дождевая вода; 3 — цоколь; 4 — стена; 5 — железобетонное перекрытие; 6 — направление движения воды; 7 — осевший грунт

Как бы хорошо ни уплотняли обратную засыпку, добиться первоначальной плотности грунта невозможно. Под полом может проходить много таких коммуникаций, над которыми можно уплотнять грунт толщиной слоя не менее 50 см. Однако с течением времени засыпка будет осаживаться, уплотняться, поэтому конструкции следует возводить таким образом, чтобы их устойчивости не повредили будущие перемещения, связанные с осадкой.

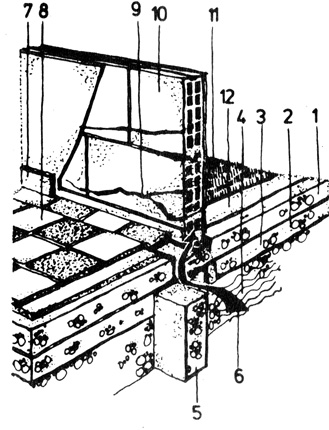

Под перегородками на первом этаже необходимо в любом случае располагать такие конструкции, которые бы несли всю нагрузку от перегородок, не передавая ее на засыпку, чтобы исключить возможную осадку. На рис. 40 показано образование трещин, которые возникли вследствие того, что перегородка из-за неправильной разметки была установлена не на балке. Засыпка не смогла вынести нагрузку от перегородки и осела. Развитие трещин можно приостановить, ликвидировав причину осадки.

Рис. 40. Разрушение перегородки, построенной в неверно выбранном месте 1 — защитный слой бетона; 2 — изоляция; 3 — бетонная стяжка; 4 — гравийная засыпка; 5 — сборная железобетонная балка; 6 — направление движения влаги; 7 — покрытие из мозаичной плитки; 8 — цоколь; 9 — трещина; 10 — перегородка; 11 — основание пола; 12 — затирка

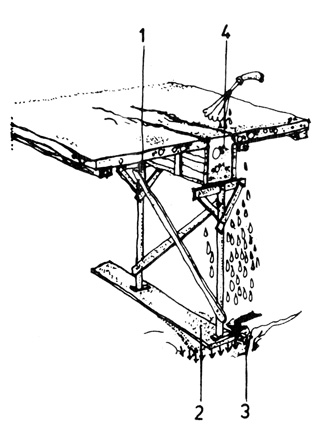

Обратную засыпку нельзя использовать даже под временную нагрузку из-за ее неопределенной несущей способности. На рис. 41 приведен пример установки на свежей насыпи подпорки под опалубку железобетонной балки. Под действием нагрузки от бетона, а также стекающей воды, необходимой для ухода за бетоном, грунт осел и средняя часть балки затвердела, опустившись в этом месте на 6-7 см. После распалубки этот дефект можно устранить лишь долблением и покрытием армированной штукатуркой.

Рис. 41. Оседание грунта под стойкой лесов: 1 — стойка; 2 — осевшая подкладка; 3 — осевший грунт; 4 — железобетонная балка

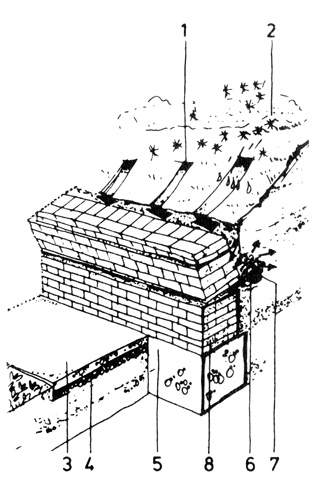

С незнанием правил производства обратной засыпки связаны и ошибки, допускаемые в решениях водоотводов при строительстве домов на склонах. Особенно важно принять правильное решение по отведению воды из-под насыпи у подпорной стенки со стороны холма; иными словами, следует исключить возможность ее накопления. Силы, возникающие в результате замерзания воды в дренах на обратном уклоне или в закупоренном водоотводе, способны нарушить устойчивость всей подпорной стенки (рис. 42).

Рис. 42. Замерзание воды, накопившейся за подпорной стенкой: 1 — растаявший снег; 2 — снег; 3 — отмостка; — гравийное основание; 5 — бетонный фундамент; 6 — засорившийся водослив; 7 — гравийная засыпка; 8 — кладка

Необходимо отводить поток грунтовых вод, проходящий вблизи подошвы фундамента сооружения, поскольку рано или поздно из грунта будут вымыты мелкие частицы и его несущая способность в значительной степени снизится. Чтобы избежать таких ошибок, устраивают так называемый буферный слой между фундаментом и основанием сооружения. Это гравийный слой толщиной 10-20 см, который применяют из-за широко распространенного мнения строителей о том, что с его помощью можно улучшить прочностные свойства грунта. Главнейшая роль буферного слоя заключается, однако, в том, чтобы отводить из-под сооружения грунтовые воды или препятствовать их прониканию в него. Явления капиллярности, в результате которой влага перемещается снизу вверх, зависят от состава грунта: в высокодисперсных глинах и илах высота подъема капиллярной жидкости может быть значительной, в гравии — лишь несколько сантиметров. Буферный слой всегда следует устраивать таким образом, чтобы отводить воды из-под здания в дренажную систему, защищающую его от внешних вод. В случае неправильного размещения системы образуется противопоток и имеющиеся вокруг дома грунтовые или пластовые воды попадают под фундамент, т.е. буферный слой в этом случае может сыграть прямо противоположную роль.

Во время частых дождей летом за короткое время в котловане собирается много воды. Нужно быть готовым к этому — недопустимо возле котлована или траншей хранить такие строительные материалы, смыв которых может оказать вредное воздействие на конструкции фундамента. Совершают ошибку, если надежно не перекрывают обнаруженные старые канавы, а лишь выполняют засыпку землей отдельных участков. Ливневые воды переполняют обводные канавы, и потоки дождевой воды через плохо перекрытые старые канавы поступают в котлован, где могут испортить возводимые конструкции.

Земляные работы чреваты многими неожиданностями. Никогда нельзя точно знать, с чем может встретиться застройщик, выполняя работы по выемке грунта. Например, в земле могут остаться старые коммуникации, а индивидуальному застройщику часто недостает технических знаний по подготовке строительной площадки, в том числе по обнаружению на строительном участке старых коммуникаций. Электрические кабели могут стать причиной несчастных случаев, поврежденные водопроводные трубы приводят к размыву грунта. Очень опасным может оказаться разрушение газопровода, находящегося под землей, поэтому при рытье котлованов для строительства индивидуальных домов следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Источник

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

Обратная засыпка подпорных стен

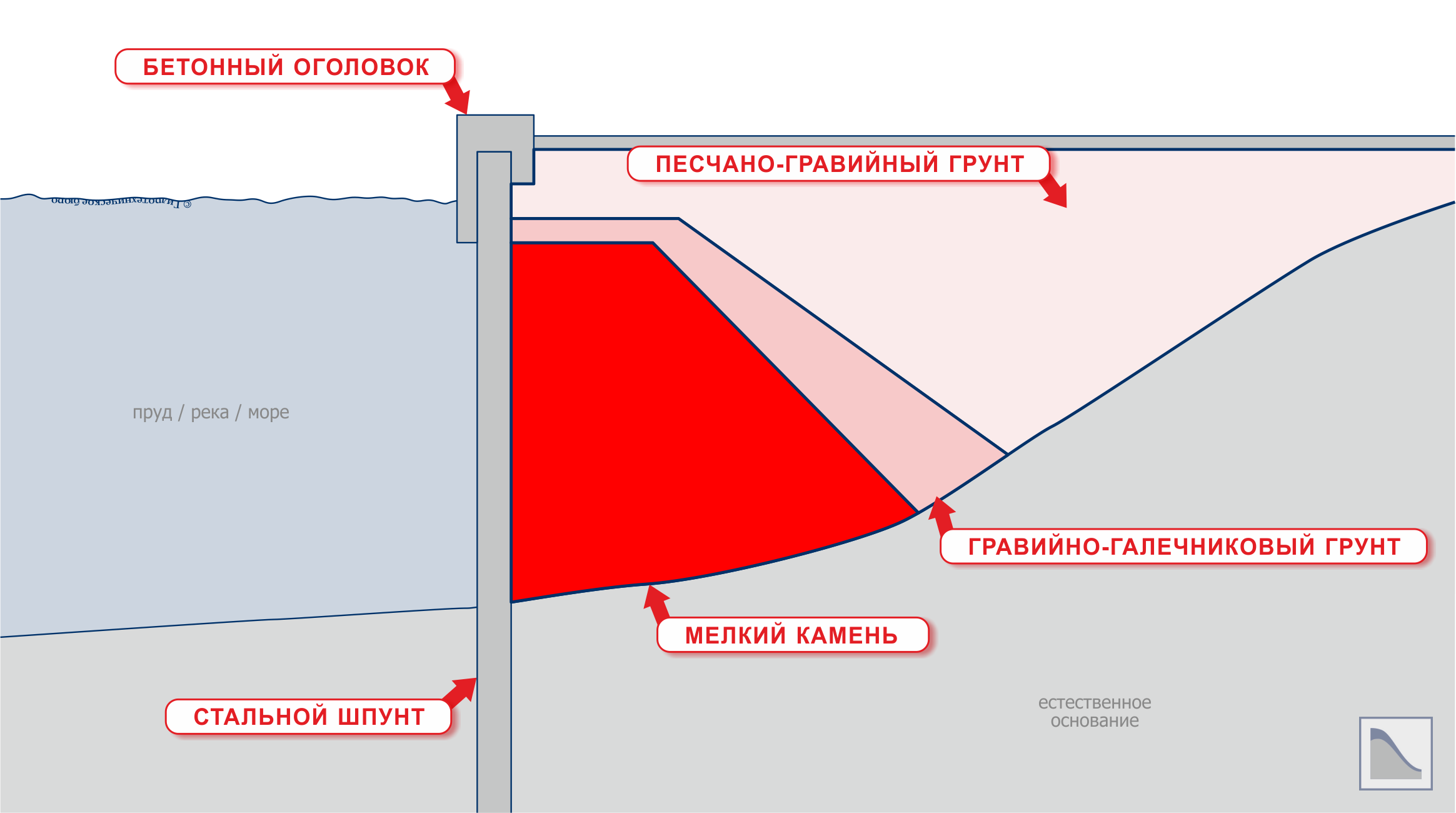

Проектирование обратной засыпки заключается в разработке конструкции пазухи, которая образуется за тыловой гранью подпорной стены, и всегда выполняется из грунтового материала. Обратная засыпка создает основную нагрузку, воздействующую на подпорную стену, поэтому к материалам засыпки в проектной документации всегда обращается пристальное внимание.

В инженерной документации на подпорную стену указываются типы и физико-механические параметры грунтов, из которых отсыпается обратная засыпка. Также назначаются требования по их уплотнению — коэффициент уплотнения (или плотность сухого грунта) и толщина укатываемых слоев.

Для обратной засыпки желательно использовать несвязные грунты (пески, песчано-гравийные смеси и т.п.). Такие грунты обладают высоким коэффициентом фильтрации, что позволяет обеспечить быстрый отвод грунтовой воды от тыловой грани подпорной стены. Применение в проекте связных грунтов (супеси, суглинки и, особенно, глины), помимо чрезвычайной длительности отвода в них воды, грозит явлениями морозного пучения и медленно протекающих процессов уплотнения (осадки). При недостаточном уплотнении засыпки самоуплотнение песчаных грунтов происходит за полгода, а связных — за 2―5 лет.

Для гарантированного понижения уровня грунтовых вод у тыловой грани подпорной стены проектируется пристенный дренаж . Конструкция такого дренажа представляет собой перфорированную трубу, укладываемую вдоль основания тыловой грани внутри обратной засыпки. Труба обсыпается обратным фильтром (обычно это два слоя щебня разной фракции) и обертывается полотнищем геотекстиля. Уклон трубы принимается равным 0,04. Отвод воды из дренажной трубы выполняется с помощью выпускных отверстий на лицевой грани подпорной стены. Шаг размещения таких отверстий обычно составляет от 3 до 6 м, их диаметр — 50 мм.

Источник

Конструкции подпорных стенок и способы возведения

Основная задача подпорной стенки — держать грунт на склоне. Но это общее назначение, существует несколько признаков, которые лежат в основе классификации видов этого сооружения.

Виды подпорных стенок

В промышленном строительстве и в сельском хозяйстве подпорную стенку рассматривают как инженерную конструкцию, в ландшафте загородного участка она выполняет и эстетическую функцию. Классификацию видов стенок проводят по нескольким критериям.

По назначению

В зависимости от назначения выделяют следующие три вида:

- для укрепления склонов в зонах промышленной и жилой застройки, дорог и инженерных сооружений;

- для террасирования земель сельхозназначения;

- для декоративных целей, как элемент зонирования участка на склонах с небольшим уклоном.

Особенность частного дома с участком на склоне в том, что подпорная стенка довольно часто выполняет все функции одновременно. Поэтому материал для конструкции выбирают исходя из нагрузки, условий эксплуатации и декоративных качеств. Но в этом случае возникает некоторое противоречие.

По материалам

Как правило, высокие несущие способности и эстетический вид трудно совместить в одной конструкции. Особенно когда она служит одним из центральных элементов ландшафта. Приходится искать компромисс, и когда расчетная высота стенки получается довольно высокой, лучше сделать каскад из нескольких низких террас с опорными стенками из материала, который более точно соответствует стилю ландшафтного дизайна.

Есть следующие виды материалов:

- Монолитный железобетон. Наиболее высокие несущие способности, при условии мощного фундамента.

Долговечность конструкции оценивают в 50 и более лет. Недостатки: высокая трудоемкость, большие материальные и временные затраты на строительство, необходима декоративная отделка.

- Сборный бетон. Немного меньше устойчивость к сдвигающим нагрузкам, но более высокая, чем у монолитных конструкций, скорость возведения. Также в большинстве случаев необходима декоративная отделка.

- Природный камень. Долговечность определяется породой камня, из которого сложена стена, срок службы может быть более 50 лет. Требуется мощный фундамент и тщательный подбор материала по форме и размеру для кладки каждого ряда.

Достоинство — высокие эстетические свойства. Недостаток — большая продолжительность работ.

- Габионы. Средние несущие способности — подходит для сравнительно невысоких стенок. Не требуют мощного основания — за счет упругости сетки конструкция довольно хорошо переносит небольшие подвижки и проседание почвы. Структура стенки имеет хорошую водопроницаемость, поэтому дренаж не обязателен.

Возможна суффозия грунта и прорастание растений. Долговечность определяется качеством сетки, и может быть не менее 50 лет. Достоинство — быстрый монтаж без применения спецтехники. Недостаток — специфический вид габиона, который не подходит многим видам исторических и этнических стилей ландшафтного дизайна.

- Строительные блоки. Относительно невысокая прочность к боковым, сдвигающим, нагрузкам.

Требуется обустройство фундамента. Не рекомендуется использование силикатного кирпича, а для стенок из керамического кирпича обязательна наплавляемая гидроизоляция со стороны грунта. Достоинство — высокая скорость монтажа.

- Дерево. Обычно используют бревна, плахи, шпалы или брус, обработанные антисептиком. Есть примеры применения толстой обрезной доски, способной выдержать расчетную нагрузку.

Достоинства: возможность использования свайного фундамента, простота монтажа, высокие декоративные свойства (при условии деревянных построек на участке). Недостатки — низкие несущие способности и невысокая долговечность.

- Профлист. Относительно новый материал для возведения подпорных стенок.

Используют для невысоких конструкций. Можно устанавливать на винтовой фундамент. Прочность и устойчивость определяется видом профиля и толщиной металла, долговечность зависит от толщины и вида защитного покрытия. Достоинство — простота монтажа и высокая скорость возведения.

По виду конструкции

Различают следующие варианты конструкции подпорных стенок:

- По высоте: низкие — до 1 м, средние — 1-2 м, высокие — 2 м и выше.

- По размеру подземной части: глубокого заложения (глубина подошвы фундамента более чем в полтора раза больше толщины стенки), неглубокого заложения.

- По расположению: отдельно стоящие, связанные с другими сооружениями.

По способу обеспечения устойчивости

Подпорная стенка состоит из подземной части (фундамента) и наземной части. На нее действуют такие силы:

- собственный вес;

- вес грунта насыпанного на выступ (консоль) основания;

- силы сцепления основания с грунтом;

- боковое давление грунта на стенку.

Первые три силы обеспечивают устойчивость конструкции, последняя — стремится стенку сдвинуть и опрокинуть.

По способу достижения устойчивости выделяют следующие варианты конструкции:

- Устойчивость к сдвигу достигается за счет массы стенки.

- Устойчивость достигается за счет массы стенки и веса грунта, лежащего на консоли фундамента.

- Устойчивость достигается за счет надежного защемления основания в коренном грунте.

- Устойчивость достигается за счет веса грунта, лежащего на консоли фундамента, масса стенки незначительна.

Общие рекомендации по строительству своими руками

Возведение своими руками оправдано для низких и средних по высоте конструкций. Рекомендованная высота подпорных стенок для приусадебных участков лежит в пределах 0.3-1.4 м. При соблюдении определенных условий, конструкции можно возводить без предварительного расчета:

- Грунты должны относится к устойчивым — крупнообломочным, суглинки и глины, супеси.

- Верхний уровень залегания грунтовых вод (верховодки) должен лежать не ближе чем 1.5 м к поверхности.

- Глубина промерзания должна находиться не ниже 1.5 м.

- Для стенки из бетона, камня или кирпича должен быть предусмотрен ленточный фундамент. Глубина заложения фундамента должна составлять до 50% высоты наземной части.

- Для защиты от сил пучения должны быть проведены специальные мероприятия: устройство дренажа и песчано-гравийная засыпка толщиной 40-60 см, отсекающая капиллярный подъем влаги из почвы.

- При кладке стенки из блоков или кирпича целесообразно профиль конструкции делать с расширением к низу. Минимальная толщина в узкой части должна составлять: 60 см — для кладки из камня, 50 см — для кладки из кирпича, 40 см — для бетонных блоков.

- Для продления срока службы сборных стенок из камня, кирпича, блоков и дерева со стороны грунта обязателен слой наплавляемой гидроизоляции. У монолитных железобетонных конструкций поверхность обрабатывают битумными мастиками.

- Следует учитывать, что стенки криволинейной или ломаной конфигурации способны выдерживать большие нагрузки, чем конструкции с прямыми очертаниями.

Строительство подпорной стенки

Ниже приведен общий алгоритм строительства стенок из разных материалов.

Из монолитного железобетона

Пошаговый алгоритм строительства выглядит так:

- Роют траншею с учетом толщины стены и опалубки. Минимальная толщина монолитной стенки, при армировании двумя поясами арматуры с двумя продольными прутками, равна 15-20 см (зависит от толщины арматуры). Приблизительно столько же надо для опалубки. Глубину траншеи выбирают из расчета размера подземной части и толщины подушки из песка и гравия.

- На дне траншеи, со стороны склона, роют углубление для дренажной трубы. Засыпают туда слой мелкого щебня. Укладывают дренажную трубу, завернутую в водопроницаемый геотекстиль. Выводят трубу в ближайший дренажный колодец или приемник ливневой канализации. Засыпают трубу щебнем.

- Выравнивают дно траншеи, трамбуют.

- Монтируют общую опалубку для фундамента и стенки.

- Закладывают армопояс.

- Заливают бетон.

После созревания бетона опалубку снимают, проводят обратную засыпку грунта в пазухи траншеи и за стенку со стороны склона.

Кроме традиционной технологии возможна заливка тонкой стены с продольным армированием одним прутком и вертикальными связями. В этом случае толщина стены может составлять 10 см, но грунт на склоне засыпают слоями, и дополнительно армируют каждый слой георешеткой (геосеткой) с загибом края.

Из сборного бетона

Технология сооружения зависит от вида бетонных блоков. Если используют фундаментные блоки, то их укладывают на подготовленное основание в виде песчано-гравийной подушки.

Блоки серии ФБС скрепляют между собой кладочным раствором, а блоки серии БПС монтируют на сухую.

Кроме фундаментных блоков есть и другие материалы, которые позволяют быстро и без «мокрых» процессов соорудить подпорную стену из сборного бетона.

Очень интересный продукт предлагают компании Geoblok и Tenax. Они разработали систему блочных подпорных стен армированных георешеткой. В ее состав входят:

- бетонные блоки T-blok (Geoblok) для сцепления с георешеткой (первый ряд, и остальные согласно схеме армирования) — с пазом в основании и сверху;

- бетонные блоки T-blok (Geoblok) рядовые — с пазом в основании и ребром сверху;

- бетонные блоки T-blok (Geoblok) со сквозным отверстием — для вывода трубы системы поперечного дренажа;

- георешетка TT SAMP (Tenax);

- механический соединитель T-Clip (Tenax) для сцепления решетки и паза блока.

Технология изготовления подпорной стены выглядит так:

- Проводят выемку грунта на склоне таким образом, чтобы при обратной засыпке можно было уложить армирующую георешетку необходимой ширины приблизительно на высоте первого ряда блоков.

- Роют траншею под основание.

- Подготавливают основание. Это может быть монолитный или сборный ленточный фундамент, а для невысоких стенок — утрамбованный щебеночный слой.

- Укладывают на основание первый ряд блоков. У подножья этого ряда закладывают трубы продольного дренажа, которые засыпают слоем щебня.

- Укладывают георешетку на грунт со стороны склона. Она должна с запасом заходит за паз блоков.

- Фиксируют решетку к грунту анкерами, а в верхних пазах блоков первого ряда — соединителями.

- Рядовые блоки укладывают с перевязкой шва, используя систему «паз-ребро». Кладку ведут на высоту следующего уровня армирования георешеткой. В этом ряду укладывают блоки с пазами снизу и сверху.

- Насыпают слой грунта, оставляя место у стены для засыпки дренажного материала (щебня, обломочного грунта).

- Трамбуют грунт и дренажный слой.

- Закладывают георешетку, фиксируют к грунту и в пазах блоков.

- В таком алгоритме возводят стенку на проектную высоту.

Блоки выпускают окрашенными в массе, но, при желании, их можно облицевать любой плиткой для наружных работ — шероховатая поверхность лицевой части обеспечивает хорошую адгезию с клеевыми растворами. Как утверждает компания, система армогрунтованных блочных подпорных стен рассчитана на 120 лет эксплуатации.

Из камня и строительных блоков

Несмотря на разнообразие видов строительных блоков и размеров камня, технология строительства в каждом случае имеет схожую последовательность выполнения работ:

- Проводят земляные работы по выемке грунта в пятне фундамента и части склона.

- Закладывают один из видов ленточного фундамента (монолитный — из бетона или бутобетона, сборный — из ФБС, бутового камня, полнотелых строительных блоков).

- При необходимости обустраивают подземный продольный дренаж.

- Возводят стенку на кладочном растворе с перевязкой швов соседних рядов. При необходимости закладывают трубы поперечного дренажа, и обустраивают лотки водоотвода с внешней стороны наземной части.

- Проводят гидроизоляцию стенки со стороны склона.

- Засыпают и уплотняют грунт (возле стены — дренирующий материал).

Из дерева

Обустройство подпорной стенки из дерева чем-то напоминает забор (стену) из бревна или пиломатериалов большого сечения. Это может быть:

- частокол, каждый элемент которого «защемлен» в грунте;

- горизонтальные пролеты из бруса, бревна или шпал лежащих на ленточном фундаменте, с креплением к нему анкерами и соединением элементов между собой на скобы или нагели;

- горизонтальные пролеты из толстой доски, блок-хауса или имитации бруса с опорой на столбы из бревна.

В заключение. Строительство подпорной стены из габионов ничем не отличается от других ландшафтных и укрепляющих конструкций с использованием проволочных сеток и засыпки из обломков скального грунта, крупного щебня или гальки. А подпорная стенка из профлиста проходит по такому же алгоритму, что и строительство забора (с учетом нагрузок на несущие столбы или винтовые сваи).

Источник

Долговечность конструкции оценивают в 50 и более лет. Недостатки: высокая трудоемкость, большие материальные и временные затраты на строительство, необходима декоративная отделка.

Долговечность конструкции оценивают в 50 и более лет. Недостатки: высокая трудоемкость, большие материальные и временные затраты на строительство, необходима декоративная отделка.

Достоинство — высокие эстетические свойства. Недостаток — большая продолжительность работ.

Достоинство — высокие эстетические свойства. Недостаток — большая продолжительность работ.

Возможна суффозия грунта и прорастание растений. Долговечность определяется качеством сетки, и может быть не менее 50 лет. Достоинство — быстрый монтаж без применения спецтехники. Недостаток — специфический вид габиона, который не подходит многим видам исторических и этнических стилей ландшафтного дизайна.

Возможна суффозия грунта и прорастание растений. Долговечность определяется качеством сетки, и может быть не менее 50 лет. Достоинство — быстрый монтаж без применения спецтехники. Недостаток — специфический вид габиона, который не подходит многим видам исторических и этнических стилей ландшафтного дизайна.

Требуется обустройство фундамента. Не рекомендуется использование силикатного кирпича, а для стенок из керамического кирпича обязательна наплавляемая гидроизоляция со стороны грунта. Достоинство — высокая скорость монтажа.

Требуется обустройство фундамента. Не рекомендуется использование силикатного кирпича, а для стенок из керамического кирпича обязательна наплавляемая гидроизоляция со стороны грунта. Достоинство — высокая скорость монтажа. Достоинства: возможность использования свайного фундамента, простота монтажа, высокие декоративные свойства (при условии деревянных построек на участке). Недостатки — низкие несущие способности и невысокая долговечность.

Достоинства: возможность использования свайного фундамента, простота монтажа, высокие декоративные свойства (при условии деревянных построек на участке). Недостатки — низкие несущие способности и невысокая долговечность.

Используют для невысоких конструкций. Можно устанавливать на винтовой фундамент. Прочность и устойчивость определяется видом профиля и толщиной металла, долговечность зависит от толщины и вида защитного покрытия. Достоинство — простота монтажа и высокая скорость возведения.

Используют для невысоких конструкций. Можно устанавливать на винтовой фундамент. Прочность и устойчивость определяется видом профиля и толщиной металла, долговечность зависит от толщины и вида защитного покрытия. Достоинство — простота монтажа и высокая скорость возведения.