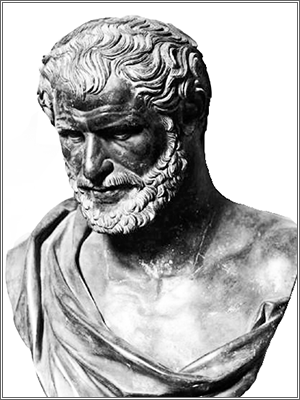

Гераклит и мировой огонь-логос

ТЕМА ОГНЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ДОСОКРАТОВСКОГО ПЕРИОДА

ГЛАВА 3. ГЕРАКЛИТ И МИРОВОЙ ОГОНЬ

После милетцев и Пифагора, древнегреческая философская мысль развивалась в двух очень различных направлениях. Элейская школа, возникшая в италийских колониях (Ксенофан, Парменид, Зенон),учила, что истинное и познаваемое бытие неизменно, неподвижно и абсолютно, а многообразие и движение чувственных вещей относительно и иллюзорно/1/. Гераклит же пошел в другом направлении: он признал высшим законом сущего само изменение. Он увидел мир как процесс и провозгласил вечный генезис и движение истинной сущностью вещей. Учение Гераклита (жителя Эфеса) можно считать следующим этапом развития ионийского «стихийного материалима», о котором шла речь в первых главах. Если милетские философы пытались понять, как движение происходит из стихии, то Гераклит нашел такую стихию, которая сама же является процессом своего изменения. Эта стихия — огонь.

Гераклит стал искать абсолют в самой подвижности мироздания и нашел его в огне, который является одновременно и стихией и процессом. Так же как и в случае с водой Фалеса и воздухом Анаксимена, огонь Гераклита – это нечто большее, чем видимый физический огонь. Огонь Гераклита есть то, что движет всё. Он есть живая душа изменения. Видимый огонь не есть символ или иллюстрация этого всеобщего изменения. Он есть его чувственное явление, подобно тому как верхушка айсберга есть лишь видимая часть скрытой под водой массы льда, причем лёд в этой верхушке ничем не отличается по природе ото льда остального айсберга.

Гераклиту приписывают слова «все течет, все изменяется», хотя в действительности он мог бы скорее сказать: «все изменяется, все горит». Действительно, если текущее вещество остается по сути неизменным, то при горении меняется сама субстанция. В современных терминах можно сказать, что Гераклит называл огнем все процессы молекулярного движения и превращения. Подобное расширительное употребление отчасти присуще и современному химическому понятию «горение», которое на описательном уровне порой применяют ко всем процессам окисления/2/.

Огонь Гераклита – это не разрушительное пламя всеобщего пожара, а разумная субстанция, творящая мир в соответствии с законами и логикой. Для описания этого аспекта огня, Гераклит впервые ввел понятие Логоса, впоследствие получившее широкое применение у неоплатоников и в христианстве. Огонь-Логос – это скрытый разум вещей, разумная связь мирового целого, его внутренняя мысль. Из него вытекает все разумное в природе, все различие и согласие вещей. Из современных терминов понятие «разумность» довольно близко к «Логосу» /3/. Логос – это не свободный личный разум, а объективный закон, происхождение и цель которого загадочны/4/.

Логос является человеку в своей огненной мощи. Ветхозаветным евреям он явился как «огонь поядающий» и его слово было Законом. Логос Гераклита, как и библейский Бог – это как создатель, так и справедливый законодатель и судья. Подобно Анаксимандру, учившему, что мир должен вернуться в исходную субстанцию, из которой он возник, Гераклит признавал необходимость огненного апокалипсиса, конечного воспламенения всей вселенной и погружения всех стихий в огонь, из которого возникнет новый мир. Огонь придет внезапно, всё рассудит, и ничто от него не укроется. Огонь-Логос таким образом не только формирует мир, но и различает добро и зло. Такое понимание огня очевидно созвучно его использованию в древнем правосудии как «детектора лжи». Логос, как и Сын Божий в христианстве, приносит «не мир, но меч».

Гераклит, как и все досократики, не отделяет стеной качественного различия материальное и духовное. Огонь есть движущаяся материя и вместе с тем само движение и животворящий его дух. Однако дуализм плотского и божественного все же виден в его космогонии, в которой явно просматривается вертикальная ось от земли и воды к небесному огню/5/. Вверху – небесная сфера божественного, чистого и разумного огня, внизу – подлунная сфера погасшего вещества, холодного, тяжелого и сырого. Путь сверху вниз – это путь погашения огня. Этот путь ведет к генезису мира. Земля и вода (и вообще материя) – это результат остывания огня, что-то вроде пепла. Материя оживляется только оставшимся в ней тлеющим огнем, сама по себе она способна лишь на безжизненное статичное существование. Путь наверх –это путь прогрессивного воспламенения, который кончается возвращением всей вселенной в огонь. Всеобщее воспламенение мыслится не как разрушение, а как полное согласие и примирение противоположностей и возвращение от смерти к жизни. Таким образом, конец света – это не всеобщее умирание, а всеобщее оживление.

Душа по Гераклиту (как и у Пифагора/6/) есть частица божественного огня. В силу своей огненной природы душа сообщается с окружающим её мировым огнем, который есть во всех вещах и во всё проникает. Наше ощущение беспредельности души связано именно с этим единством души с огненным Логосом. Мудрость состоит в познании этого всеобщего разума путем приобщения к божественному Логосу. Тем самым Гераклит фактически впервые выразил мысль о всеобщности разумного начала в душе человека. Индивидуальный разум имеет свой корень в разуме всеобщем. Лишь разумное познание, укорененное во всеобщем, имеет непреходящую ценность.

Гераклит однако смотрел на человека с пессимизмом. В самом деле, человеку свойственно изолировать свой личный разум и создавать себе собственный мир. Самомнение, высокомерие и страсти – все это отдаляет нас от чистого и всеобщего источника мудрости. Чисто личный чувственный опыт относителен и недостоверен. Для Гераклита мир – это угасшее божество, область страданий и смерти. Люди следуют внушению плоти, доверяя чувствам. Их души – частицы небесного огня, оказавшиеся в плену у плоти. Никто не следует вселенскому закону, никто не ведает божественного слова. По свидетельству Диогена Лаэртского, Гераклит удалился от людей и жил в горах. По-видимому, его можно считать первым отшельником в греческом мире. Его называли плачущим философом.

Философия Гераклита мистична и близка по духу греческим мистериям, в которых также праздновалось вечное рождение и обновление жизни. Через мистерии древние греки обретали путь в небеса. В мистериях в смерти обреталась жизнь. Так же и в филососфии Гераклита: жизнь есть временное пленение души в материальном, погашение божественного. Смерть, напротив, есть воскресение жизни, освобождение божественного начала, возвращение души к своему горнему источнику.

Гераклит первый увидел процесс в абсолютном и первый определил Логос как разумный аспект божественного, посредством которого божественное создает и животворит мир. Однако Гераклит не отвечает на вопрос, каким образом в мире поддерживаются устойчивость и порядок. Почему формы вещей в вечном круговороте вещества остаются постоянными? Каким образом вообще сам огонь может быть истинно сущим, если он вечно становится? Если все есть рождение, генезис, то не упраздняется ли бытие? Возможно ли вообще познание, если ничто не может быть зафиксировано? Невозможность ответить на эти вопросы внутри системы Гераклита привела его последователей к скептицизму и отрицанию познания. Только Платон, бывший учеником Кратила, последователя Гераклита, разрешил эти противоречия, отделив духовное от физического и признав автономное бытие идей и форм, которые и являются объектами познания.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Воззрения элейской школы имели общие черты с некоторыми учениями индийской религиозной философии, в которых воспринимаемый мир (Майя) считался нереальным, кажущимся, а невидимый глазу, но доступный духовному постижению абсолют (Брахман) – реально существующим.

2. Можно сказать, что гниющий компост в определенном смысле «горит». Сопоставление метаболизма животных, который построен на реакциях окисления, с горением также не вызовет удивления. Ведь в обоих случаях выделяется тепло, т.е. происходит какое-то слабое, невидное глазу горение. Древние описывали это как действие внутреннего огня.

3. Хотя греческое слово «логос» означает «слово», Логос не следует понимать как единичное слово или название. Это скорее речь и её разумный смысл. Такое значение присутствует и в нашем языке, когда мы говорим «взять слово», или в старославянском: «слово молвить», «Слово о полку Игореве».

4. Огонь-Логос не имеет личностных характеристик и этим отличается от Логоса христианства.Он не тождествен личному Богу, но может служить средством символического описания Его атрибутов. Дионисий Ареопагит объясняет использование образа огня авторами библейских текстов чертами сходства между свойствами божественного и свойствами огня (всюду проникает, скрыто во всем, придает всему жизнь). При этом Дионисий приписывет огню именно свойства огня Гераклита, а не обычного огня. См. Дионисий Псевдо-Ареопагит. О небесной иерархии, XIV, 2; также мой очерк «Огонь в Библии и в христианской традиции».

5. Гераклит отличал более чистый и благодатный огонь небесных сфер от реального обжигающего огня материального мира. Эти два вида огня субстанциально идентичны, но различаются также, как вода в мутном пруду отличается от чистой ключевой воды.

6. Мы судим о воззрениях Пифагора в основном из трудов Филолая, который писал позже Гераклита. Поэтому трудно утверждать, чье влияние было здесь определяющим.

Единый пдф-файл, соответствующий полному содержанию данного сборника, можно скачать здесь

Фрагменты ранних греческих философов. А.В. Лебедев. М., 1989. http://www.nsu.ru/classics/plato/vorsokratiker.htm

С. Н. Трубецкой. Метафизика древней Греции. М., «Мысль», 2003

А. Ф. Лосев. История античной философии в конспективном изложении. http://psylib.org.ua/books/losew01/index.htm

P. Kingsley. Ancient philosophy, mystery and magic: Empedocles and Pythagorean tradition. Oxford Univ. Press, 1995.

Источник

Гераклит Эфесский: жизнь, смерть и философия основоположника диалектики

Гераклит Эфесский – древнегреческий философ, основоположник диалектики. В основе учения лежит идея о постоянной изменчивости всего сущего, единстве противоположностей, управляемом вечным законом Логосом-огнем.

О жизни Гераклита Эфесского сохранилось очень мало данных. О достоверности большинства из них все еще продолжаются ученые споры. Считается, что у Гераклита не было учителей. По всей видимости, он был знаком с учениями многих своих современников и предшественников, но о себе говорил, что он «ничей слушатель» и «сам от себя научившийся». Современники прозвали его «Мрачным», «Темным». Причиной тому была его манера формулировать свои мысли в загадочной, не всегда понятной форме, а также явная склонность к мизантропии и меланхолии. В связи с этим, его иногда противопоставляли «смеющемуся мудрецу» Демокриту.

Происхождение

Известно, что Гераклит родился и прожил всю жизнь в городе Эфес, расположенном на западном побережье Малой Азии (территория современной Турции). Временем рождения философа ориентировочно называют 544-541 гг. до н. э. Такие предположения строятся, исходя из сведений, что во время 69-й Олимпиады, проходившей в 504-501 гг. до н. э., Гераклит уже вступил в возраст «акме». Так древние греки называли период, когда человек достигал физической и духовной зрелости – возраст около 40 лет.

Род Гераклита имел царское происхождение, в его семействе по наследству передавался титул басилевса (царя-жреца). Есть версия, что его отца звали Гераконтом, другие источники (более достоверные) называют его Блосоном. Один из представителей рода – Андрокл – был основателем Эфеса. Еще в молодости Гераклит решил посвятить жизнь философии и сложил с себя унаследованные высокие полномочия, добровольно уступив их своему младшему брату. По традиции тех времен, он поселился при эфесском храме Артемиды и ежедневно предавался размышлениям. Кстати, именно этот храм в 356 г. до н. э. сжег некто Герострат, мечтающий оставить свое имя в веках.

Гераклитова диалектика, логос-огонь

Ближе всех взгляды Гераклита сходятся с идеями представителей ионийской школы древнегреческой философии. Их связывала мысль, что все сущее едино и имеет некое первоначало, выражающееся в конкретном виде материи. Для Гераклита причиной и началом мира был огонь, существующий всюду и во всем, постоянно изменяющийся, «разгорающийся и угасающий согласно мере». Время от времени случается «мировой пожар», после которого космос полностью уничтожается, но лишь для того, чтобы заново возродиться. Именно Гераклит впервые использовал слово «космос» в известном сегодня значении вселенной, мироздания.

Связь всего со всем, борьба противоположностей и постоянная изменчивость мира – главная идея философии Гераклита, фундамент будущего развития диалектики. Не существует ничего постоянного и абсолютного, все относительно. Мир вечен и в его основе – круговорот веществ и стихий: земли, огня, воздуха, воды. Именно Гераклиту приписывают авторство фраз о том, что все течет и изменяется, и о реке, в которую невозможно войти дважды.

Противоположности тождественны, раздор между ними вечен и через него они ежесекундно переходят одна в другую: день в ночь, жизнь в смерть, зло в добро. Также и наоборот. Таким образом, согласно Гераклиту, война есть смысл и источник любого процесса, «отец и царь всего». Однако вся эта изменчивость не есть хаос; она имеет свои границы, ритмы и меру.

Управляет мировыми процессами неизменная судьба, особый вселенский закон, который Гераклит признает ценностью всех ценностей. Имя ему – Логос. Огонь и логос – два элемента единого целого, вечно живая душа природы, с которой человеку следует «сообразоваться». Согласно Гераклиту, все, что людям кажется неподвижным, постоянным – всего лишь обман чувств. Философ говорит, что ежедневно встречаясь с логосом, люди враждуют с ним; истинное кажется им чуждым.

Устройство человеческой души

Мизантропия философа распространялась на людей в целом и на граждан Эфеса в частности: «сами не сознают, что говорят и делают». Это подарило ему еще одно прозвище: «Плачущий». Он так сокрушался, наблюдая вокруг глупость, что порой лил слезы бессильной ярости. Гераклит считал невежество одним из страшнейших пороков, а невежественными называл тех, кто ленился размышлять, легко поддавался внушению и предпочитал погоню за богатствами совершенствованию души.

Философ считал, что путь к мудрости лежит через единение с природой, но достичь цели дано очень немногим: «Один для меня достоин тысяч, если он наилучший». При этом, просто накопление знаний не способно научить человека мыслить: «многознание не научает уму». «Варварство» человеческих душ Гераклит объясняет весьма просто: они парообразны и подпитываются теплом вселенского огня. По мнению философа, души плохих людей содержат много влаги, а души лучших людей предельно сухи и излучают свет, что свидетельствует об их огненной природе.

Политические и религиозные взгляды

Гераклит не был сторонником тирании, так же, как не поддерживал и демократию. Слишком неразумной признавал он толпу, чтобы можно было ей доверить управление городом или страной. Презирая человеческие пороки, философ говорил, что звери становятся ручными, живя с людьми, люди же лишь дичают в обществе друг друга. Кода эфесяне обратились к нему с просьбой составить для них мудрый свод законов, Гераклит отказался: «у вас дурное правление и сами вы дурно живете». Однако, когда его приглашали к себе прослышавшие о его славе афиняне или царь Персии Дарий, он отказал и им, выбрав остаться в родном городе.

Философ решительно отвергал привычные для тех времен политеистические верования и обряды. Единственным божеством, которое он признавал, был вечный логос-огонь. Гераклит утверждал, что мир не был создан никем из богов или людей, а в потустороннем мире людей ожидает то, чего они не предполагают. Философ считал, что достиг огненного просветления: открыл истину и победил все пороки. Он был уверен, что благодаря его мудрости, имя его будет жить, покуда существует род человеческий.

Рассуждения о природе вещей

Единственное сочинение Гераклита, о котором известно ученым – «О природе». Целиком оно не сохранилось, но досталось потомкам в виде около полутора сотен фрагментов, вошедших в произведения более поздних авторов (Плутарх, Платон, Диоген и др.). Сочинение содержало три части: о вселенной, о государстве и о боге. Гераклиту было свойственно высказываться метафорически, он часто использовал поэтические образы и аллегории, что часто затрудняет понимание глубинного смысла его разрозненных цитат и перифразов. Лучшей исследовательской работой в этом направлении считается изданный в начале XX в. труд немецкого филолога-классика Германа Дильса «Фрагменты досократиков».

Отшельничество и смерть

Однажды философ ушел в горы и стал отшельником. Пищей ему служили травы и коренья. Некоторые свидетельства указывают, что Гераклит умер от водянки, обмазавшись навозом в надежде, что его тепло испарит излишнюю жидкость из организма. Некоторые исследователи склонны видеть в этом связь с зороастрийскими традициями погребения, с которыми якобы был знаком философ. Другие ученые придерживаются мнения, что Гераклит умер позже и при иных обстоятельствах. Точная дата смерти философа неизвестна, но большинство предположений сходятся на 484-481 годов до н. э. В 1935 г. одному из кратеров на видимой стороне Луны было присвоено имя Гераклита Эфесского.

Гераклит Эфесский практически не имел последователей; «гераклитовцами» в большинстве случаев называют людей, в одностороннем порядке воспринявшим идеи философа. Наиболее известен Кратил, ставший героем одного из платоновских диалогов. Доводя мысли Гераклита до абсурда, он утверждал, что ничего определенного о действительности сказать нельзя. В античности идеи Гераклита оказали заметное влияние на учения стоиков, софистов и Платона, а в дальнейшем и на философскую мысль нового времени.

Источник