- Мелкозаглубленный фундамент: особенности возведени и глубина заложения

- Особенности фундамента

- Особенности конструкции

- Принцип расчета

- Минимальная глубина

- Расчет параметров

- Виды фундаментов неглубокого заложения

- Введение

- Щелевые фундаменты

- Круглые фундаменты

- Шлицевые фундаменты

- Траншейные фундаменты

- Одноплитные фундаменты

- Выводы

Мелкозаглубленный фундамент: особенности возведени и глубина заложения

Когда проектируется мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения является важнейшим показателем, который во многом определяет надежность всего сооружения. Фундаменты мелкого залегания широко применяются для малоэтажных строений разного назначения. С учетом важности этого элемента, расчет должен проводиться тщательно с учетом норм СНиП. Перед принятием решения о самостоятельном строительстве следует решить главный вопрос: как рассчитать глубину фундамента и все его основные параметры. Само строительство — это стандартное мероприятие, которое вполне может быть произведено своими руками.

Особенности фундамента

Фундаменты мелкого заложения представляют собой основание строения, глубина закладки которого, обычно, лежит в пределах 30-50 см (не более 70 см). Принцип работы такой конструкции основан на создании жесткой рамы, которая способна компенсировать пучение грунта при замерзании. При сезонных подвижках нагрузки равномерно перераспределяются, что позволяет обеспечить общее вертикальное равномерное перемещение сооружения без риска разрушения.

Фундаменты мелкого заложения имеют следующие характеристики, отличающие их от других типов оснований:

- глубина заложения фундамента — не более 70 см;

- основа конструкции находится выше глубины промерзания грунта;

- может обустраиваться на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и на пучинистых (вспученных) почвах.

Работоспособность фундамента обеспечивают следующие принципы, заложенные в конструкцию:

- Губина залегания фундамента, чаще всего, выдерживается в пределах 0,4-0,5 м, что исключает действие касательных усилий при морозном пучении.

- Жесткая рама конструкции перераспределяет нагрузки, что обеспечивает надежность на пучинистых почвах.

- Фундаментная основа опирается на подушку с высоким коэффициентом водной фильтрации, что позволяет отвести воду при оттаивании грунта и распределяет нагрузку на грунт.

- Воздействие пучения при промерзании снижается использованием утеплительных покровов на грунт шириной не менее 1 м.

- Если имеется высокий уровень грунтовых вод, то закладывается система дренажа.

Мелкозаглубленный фундамент может закладываться во многих типах грунтов, в т.ч. можно возводить такой фундамент при высоком уровне грунтовых вод. Запрещается его строительств на биогенных органических грунтах (торф, сапропель, ил), а также нежелательно его обустройство на неоднородных слоях грунтов, на границе разных подлежащих грунтов, на чрезмерно пучинистых почвах (пластичный глинистый водонасыщенный грунт, водонасыщенные пылеватые пески), на затапливаемых участках.

Рассматриваемый тип фундамента используется при строительстве малоэтажных сооружений, чаще всего, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Его можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, легкого кирпича, при возведении каркасно-щитовых строений.

Особенности конструкции

Конструирование и строительство мелкозаглубленных фундаментов нормируется требованиями СНиП, которые необходимо неукоснительно выполнять. В зависимости от назначения сооружения такие фундаменты могут быть следующего типа: ленточный, столбчатый и блочный.

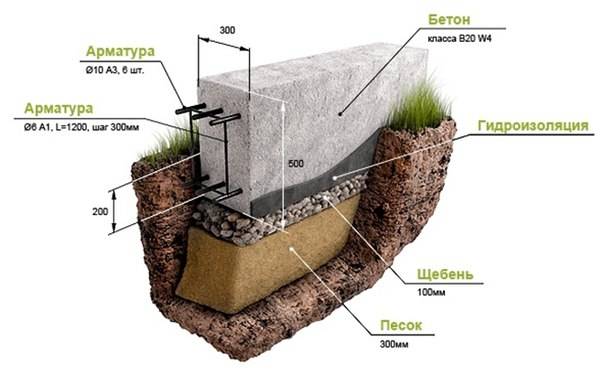

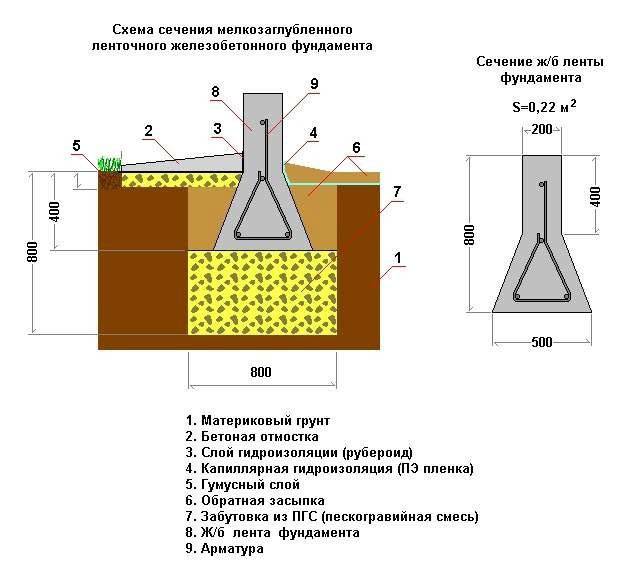

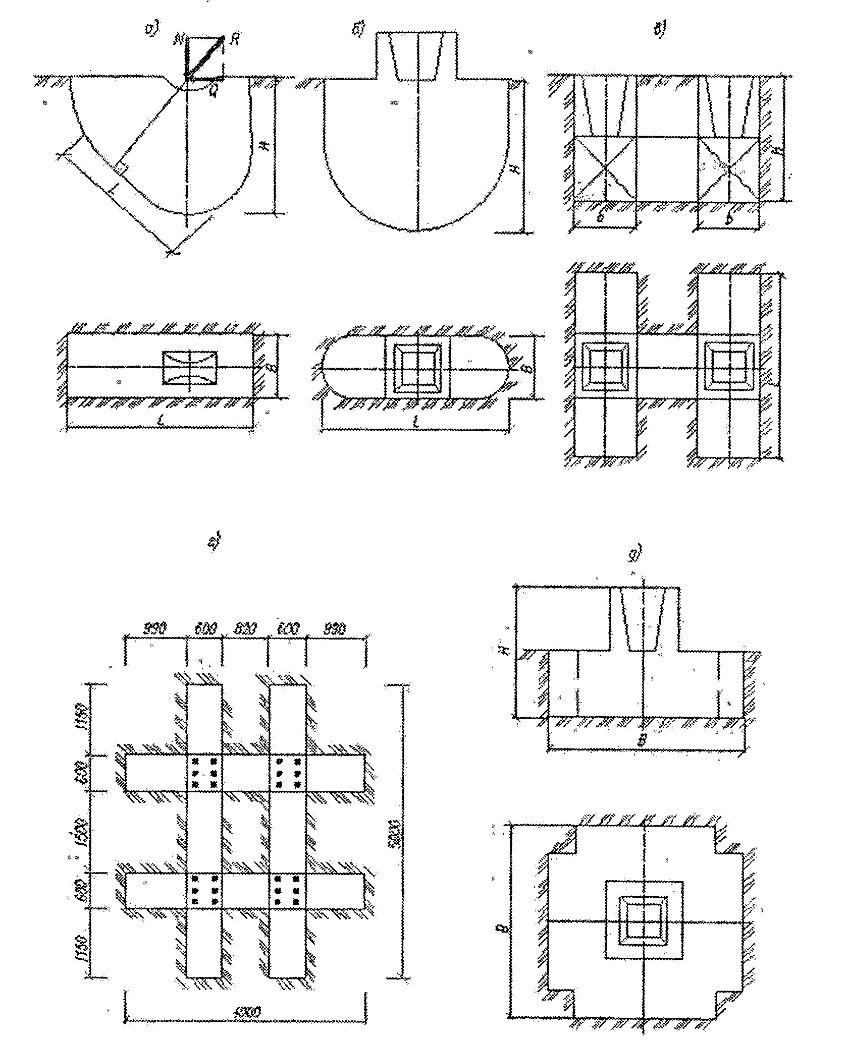

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента предусматривает заливку непрерывной армированной бетонной полосы в хорошо утрамбованные траншеи с песчаной подушкой. Конструктивно такая система аналогична обычной ленточной опоре, но отличается глубиной заложения, наличием теплоизоляции и дренажа. В строениях разного назначения могут быть некоторые упрощения, но в целом, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента имеет основные элементы и параметры, показанные на рис.1. (Рис.1. Схема ленточного фундамента мелкого заложения)

Основной смысл конструкции заложен в том, что бетонная лента должна исполнить роль очень прочной рамы (ростверка), которая перераспределяет нагрузки и исключает просадки в грунт. Цель достигается тем, что лента имеет небольшую заглубленную часть и достаточно высокую (40-50 см) надземную цокольную часть, связанные единым армирующим каркасом. Важным и обязательным элементом является отмостка с уложенным под ней горизонтальным утеплителем. Такая система уменьшает воздействие морозного пучения.

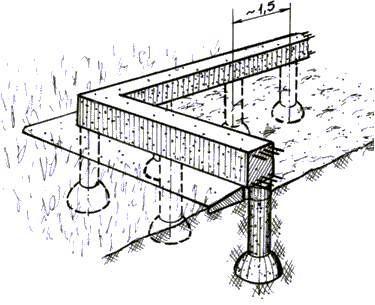

При возведении достаточно легких строений (гараж, баня, сарай) используется столбчатый мелкозаглубленный фундамент из буронабивных или забивных свай, монолитных столбов и т.д. Обязательным элементом конструкции является ростверк, который связывает все сваи между собой, создавая пояс для распределения нагрузки. Столбчатый фундамент может иметь ростверк из стальных балок или монолитной армированной бетонной ленты, сооружаемой на поверхности земли.

Принцип расчета

Прежде чем начать возводить фундамент, необходимо провести расчет его основных параметров. При проектировании наиболее распространенного ленточного основания проводится определение следующих параметров: глубина залегания фундамента, ширина ленты и высота надземного ростверка. Кроме того, следует провести проверочный расчет на деформации в соответствии со СНиП 2.02.01-83. При проведении расчетов учитываются следующие факторы: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, нагрузка на опору, перепад высот на месте строительства.

На первом этапе проектирования обязательно проводится анализ почвенных характеристик, и, прежде всего, определяется тип почвы. Основные почвенные характеристики можно определить самостоятельно. Для этого выкапывается небольшая яма на глубину фундаментного заглубления, и извлекаются образцы грунта. Почва увлажняется и скатывается цилиндром длиной 14-16 см и диаметром 10 мм. Затем, делается попытка сворачивания из образца кольца — если цилиндр при закручивании разрывается, то грунт — суглинок; если сохраняет форму, то — глинистая почва. Супесь вообще не формируется таким образом, а разваливается.

Пористость почвы определяется следующим образом. Из грунта вырезается куб со стороной 10 см и взвешивается — определяется объемная масса (М1). Потом, куб раздавливается, уплотняется и снова взвешивается — масса сжатого грунта (М2). Коэффициент пористости рассчитывается из формулы Е = 1 — М1/М2, где М1, М2 выражаются в кг/см³.

Глубина фундамента для гаража или другого сооружения зависит от глубины промерзания грунта, которая отличается в разных климатических зонах и для разных типов почв.

Средние значения этого параметра сводятся в таблицы по регионам. Например, в районе Москвы суглинки промерзают на 1,35 м, средний и крупный песчаник — на 1,76 м; в Ростове — 0,8 м и 0,88 м, соответственно; а в Тюмени — 1,8 и 1,98 м.

Минимальная глубина

Как определить глубину заложения фундамента? Глубина фундамента под гараж, баню и т.д. определяется, исходя из минимально допустимых показателей. В свою очередь, минимальная глубина залегания фундамента зависит от глубины промерзания почвы, степени ее пучинистости (коэффициента пористости) и высоты залегания подземных вод. Увеличение глубины промерзания и более близкое расположение воды повышает нагрузку при сезонном пучении, что требует увеличения заглубления фундамента. В то же время, при хорошем утеплении конструкции и обеспечении надежного дренажа, значение этих воздействий существенно снижается и их можно не учитывать.

Глубина фундамента для гаража или др. сооружений производится исходя из таблицы, рекомендуемой СНиП.

| Глубина промерзанияпочвы без пучинистости, м | Глубина промерзания пучинистой почвы твердой и полутвердой консистенции, м | Минимальная глубина заложения фундамента, см |

| Не более 2 | Не более 1 | 50 |

| Не более 3 | Не более 1,5 | 75 |

| Более 3 | 1,5 — 2,5 | 100 |

| 2,5 — 3,5 | 150 |

Расчет параметров

Определение глубины заложения фундамента для гаража или другого сооружения требует уточнения по действию нагрузок. Важнейшим параметром ленточного фундамента является ширина ленты (подошвы). Вместе с глубиной закладки ширина обеспечивает допустимые нагрузки на грунт, с целью недопущения проседания. Расчет фундамента мелкого заложения основан на учете этих основных характеристик.

Ширина подошвы определяется по формуле В = Q/R, где Q — расчетная нагрузка на фундамент, равная массе всех элементов сооружения; R — сопротивление грунта (является табличной величиной и различно для разных грунтов). При определении нагрузки складываются массы следующих элементов: стены с отделкой, фундамент с цоколем, потолочное перекрытие, дверные и оконные системы, гидро- и теплоизоляция, стропильная система и крыша, все внутреннее оборудование (мебель, сантехника и т.д.).

Проверочный расчет конструкции ведется по удельному давлению на грунт (Р). Значение показателя рассчитывается по формуле Р = Q/S, где S — площадь поверхности ленты фундамента. Полученная величина выражается в кг/м² и сравнивается с допустимым значением R для конкретного грунта. С учетом необходимого запаса прочности Р должно превышать R на 20-22%. При отсутствии запаса придется увеличивать ширину подошвы.

Мелкозаглубленный фундамент позволяет значительно снизить затраты на строительство некоторых строений без снижения их надежности. Важным показателем для обеспечения требуемой прочности является глубина его заложения (выше глубины промерзания), которую следует выбирать, исходя из требований СНиП.

Источник

Виды фундаментов неглубокого заложения

Введение

Во многих сферах строительства наиболее часто применяются фундаменты неглубокого заложения на естественном основании. К перспективному направлению их совершенствования можно отнести использование промежуточной подготовки переменной жёсткости в ленточных фундаментах. Другим направлением является использование рабочей боковой поверхности как ленточных, так и одиночных фундаментов. К таким фундаментам неглубокого заложения в связных маловлажных грунтах естественного сложения относятся щелевые, круглые, шлицевые, траншейные и одноплитные. Технология их устройства исключает обратную засыпку боковой поверхности и тем самым позволяет использовать боковое трение по их стенкам, чего нельзя достичь при устройстве в открытых котлованах столбчатых или ленточных фундаментов.

Опыт применения эффективных конструкций фундаментов неглубокого заложения на реальных объектах достаточно широк. Усовершенствованные технологии, внедряемые в строительную практику, предварительно испытывались как на моделях, так и на строительных площадках конкретных объектов в натуральную величину. Методика расчётов есть результат исследований, выполненных проектов фундаментов, запущенных в работу.

Для повышения экономической эффективности конструкций ленточных фундаментов необходимо уменьшение площади опорной монолитной ленты и снижение расхода металла при арматурных работах. Достигнуть этого позволяет применение подготовки переменной жёсткости(рис. 1, а). Подготовка представляет собой сплошной бетонный слой высотой 5-10 см, шириной 20-40 % от ширины подушки (ленты). По обе стороны промежуточной подготовки насыпается слой рыхлого песка такой же высоты. Подушка или монолитная лента устраиваются непосредственно на подготовке после набора прочности бетоном.

Данная конструкция фундамента передаёт начальную нагрузку на грунт основания через подошву бетонной подготовки. По мере нагружения фундамент дает усадку с одновременным уплотнением рыхлого грунта и при определённом значении нагрузки вся нижняя плоскость подошвы ленты вступает в работу. Происходит разгрузка консольных частей подушки (ленты). За счёт увеличения расчётного сопротивления грунта, появляется возможность уменьшить ширину, то есть площадь подушки (ленты). На фундаменте с промежуточной подготовкой в г. Кустанае возведен многоэтажный экспериментальный 144-квартйрный четырёхсекционный жилой дом, который нормально эксплуатируется. Детальное исследование и определение методики обеспечит широкое внедрение данной конструкции фундамента в строительной практике.

Щелевые фундаменты

К усовершенствованным фундаментам неглубокого заложения в связных маловлажных грунтах естественного сложения можно отнести также фундаменты с рабочей боковой поверхностью. Исключая из технологии обратную засыпку боковых поверхностей, мы используем боковое трение по стенкам, чего нельзя достичь при устройстве в открытых котлованах столбчатых или ленточных фундаментов. К таким фундаментам можно отнести щелевые, круглые, шлицевые, траншейные и одноплитные.

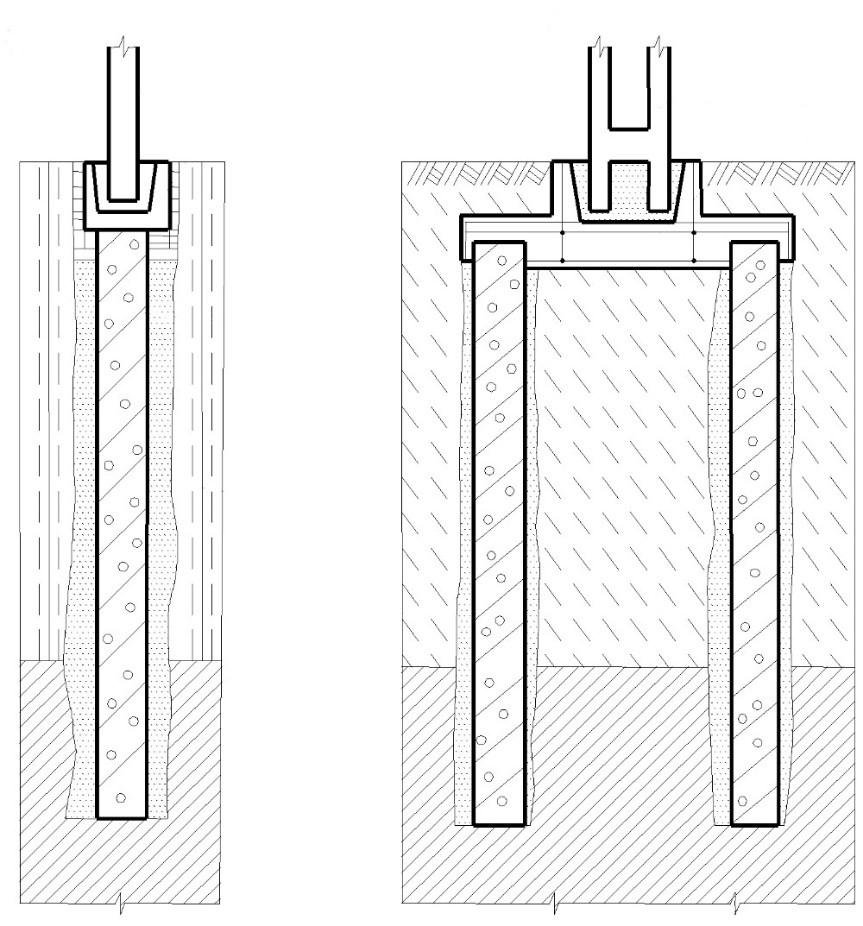

Достаточный объём проведенных исследований щелевых фундаментов показал их эффективность и простоту изготовления. Они представляют собой одну или две узкие бетонные (железобетонные) пластины в грунте, связанные ростверком для передачи нагрузки от надземных конструкций на сами пластины. Технология устройства заключается в нарезке баром (цепным или роторным щелерезом) узких щелей в грунте шириной 100 — 300 мм, глубиной от 1 до 3 м с последующим и заливкой бетонной смесью. Параметры щелевых фундаментов выбираются в зависимости от инженерно-геологических условий, значений расчётных нагрузок, типа и конструкции надземного сооружения. Применение щелевых фундаментов вместо ленточных на естественном основании целесообразно при отсутствии подвалов.

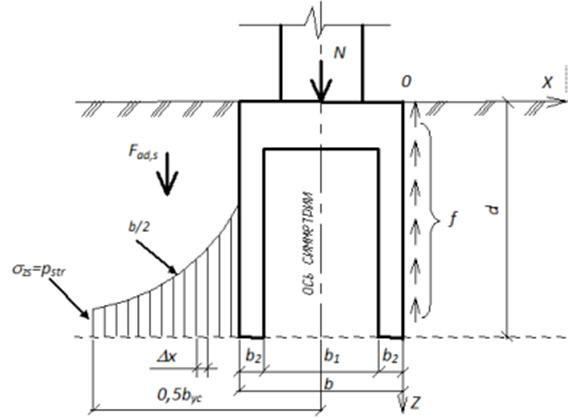

Особенность работы щелевых фундаментов заключается в следующем. Нагрузка на основание при однощелевом фундаменте (рис. 1, б) кроме подошвы ростверка передаётся боковыми плоскостями и торцом стенки. В двухщелевом фундаменте (рис. 1, в) заключённый между пластинами массив грунта также включается в работу, тем самым основная нагрузка передаётся в плоскости на уровне нижних торцов стенок. Оптимальное расстояние между стенками, соответствующее максимальной несущей способности фундамента, составляет 0,6 — 1,3 м. Заключённое между стенками грунтовое ядро, пластины и ростверк можно рассматривать как бетоногрунтовый фундамент на естественном основании, по высоте равный высоте рабочих стенок. Рассматриваемые однощелевые фундаменты предназначены для одно-, двухэтажных коттеджей, дач, гаражей, двухщелевые — для жилых и общественных зданий высотой до 7-ми этажей, о чём свидетельствует практика проектирования и строительства на таких фундаментах.

Круглые фундаменты

Технология устройства круглых фундаментов глубиной до 3 м, диаметром 0,6 — 1,2 м аналогична технологии устройства буронабивных свай. Однако, к сваям их отнести нельзя, так как у них отношение длины (высоты) к диаметру l/d≤ 5, что значительно превосходит число 10, по которому конструкцию относят к категории свай. Круглые фундаменты применяются под колонны железобетонных (рис. 1, г) и металлических (рис. 1, д) каркасов лёгких сооружений (заборов, складов, мастерских, гаражей, подсобных помещений). Как пример, можно привести круглые фундаменты, выполненные под неотапливаемые полносборные склады из профилированных стальных оцинкованных листов.

Одним из видов круглых являются фундаменты под опоры инженерных коммуникаций в виде железобетонных стоек, замоноличенных в буровых скважинах на всю их высоту. От забивных свай-опор они выгодно отличаются тем, что могут рихтоваться в плане и по высоте. Достигается это тем, что скважины выбуривают большего диаметра, чем сечение опор по диагонали (рис. 1, е). В случае перебуривания скважин в них до проектной отметки забоя засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная смесь, в результате чего образовывается малосжимаемая подушка. Полости между стенками скважин и гранями опор (стоек-колонн) заполняются на всю высоту бетоном и уплотняются глубинным вибратором. Таким образом, достигается высокая точность прокладки таких коммуникаций как шинопроводы, топливопроводы, теплотрассы, кабельные трассы, компенсаторные участки трубопроводов.

Описание рисунка 2: а – шлицевый фундамент под трёхшарнирную раму; б — то же под железобетонную колонну; в — траншейный фундамент двутавровой формы; г — траншейный фундамент под осветительную мачту; д — одноплитный поджелезобетонную колонну.

Шлицевые фундаменты

Шлицевые фундаменты устраиваются ковшом в коротких траншеях (шлицах) с овальной формой подошвы длиной до 3 м, шириной 0,4 — 1,0 м, глубиной заложения до 3 м. Для разработки щлицов используются экскаваторы, в том числе с зауженным ковшом. Также могут быть использованы штанговые напорные грейферы для устройства заглубленных сооружений и противофильтрационных завес способом «стена в грунте». При использовании грейфера размеры шлица в плане будут соответствовать его наружным габаритам при максимальном раскрытии челюстей. Шлам со дна шлица удаляется скребковым приспособлением, уплотняется плоской частью ковша или сомкнутым грейфером путём создания максимального давления на забой шлица. Шлиц бетонируется враспор (без опалубки) одновременно с выполнением гнезда (рис. 2, а) или стакана (рис. 2, б). Шлицевые фундаменты наиболее рациональны при значительных наклонных, моментных и горизонтальных нагрузках. Поэтому их лучше всего использовать под сельскохозяйственные здания из трёхшарнирных рам, а также под промышленные здания вспомогательного назначения каркасного типа с металлическим или железобетонным каркасом.

Траншейные фундаменты

Траншейные фундаменты бетонируются в траншеях шириной 0,3 — 1,2 ми вертикальными стенками глубиной до 3 мразличной конфигурации в плане: крестовые, тавровые, двутавровые (рис. 2, в). Вертикальность стенок фигурных конструкций обеспечивается обрамлением фундамента в плане узкими щелями баровым рабочим органом, особенно в мёрзлых и прочных грунтах. Технология устройства аналогична технологии шлицевых фундаментов. Например (рис. 2, г), под стальные осветительные мачты высотой 28 м в мёрзлых грунтах были применены траншейные фундаменты размерами в плане 5×4 м сложной конфигурации с шириной траншей 0,6 м и глубиной 2,0 м.

Одноплитные фундаменты

Усовершенствованной конструкцией столбчатых фундаментов на естественном основании являются одноплитные фундаменты ( рис. 2, д). Их суть состоит в нарезке приямка прямоугольной или квадратной формы, с вырезами или срезами глубиной равной высоте плиты. Дно подчищается вручную, после чего приямок (плита) армируется и бетонируется. Вырезы и срезы в плитах служат для сокращения расхода материала и ослабления концентрации напряжений в грунтах основания. Для обеспечения арочного эффекта в местах прямоугольных вырезов их площадь не должна превышать 15 — 20 % площади плиты.

Выводы

Приведенные конструкции фундаментов до настоящего времени нормально эксплуатируются, что позволяет сделать вывод о их надёжности. Опробованную методику расчёта несущей способности рабочей боковой поверхности фундаментов неглубокого заложения можно рекомендовать к применению с дальнейшим усовершенствованием. Суть её заключается в следующем:

Нагрузку, воспринимаемую боковыми поверхностями описанных конструкций фундаментов, можно определить по формуле:

Т = m Ʃmf ui fi li ,

где m— коэффициент работы бетонной поверхности фундамента в грунте, принимаемый равным 0,9;

mf— коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности фундамента, принимаемый для суглинков и супесей равным 0,7; для глин — 0,6 при устройстве фундаментов в летний период 0,5 и соответственно 0,4 — в зимний;

ui— периметр поперечного сечения фундамента или щелевой стенки (траншеи) на глубине hhм;

li— толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью фундамента (стенки, траншеи), м;

fi— расчётное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности фундамента, определяемое по табл. 1.

Расчётное сопротивление грунта по боковой поверхности фундамента

Глубина расположения слоя грунта от планировочной отметки hi, м

Расчётное сопротивление грунта по боковой бетонной поверхности фундамента fi,кПа, при показателе текучести грунта IL, равном

Источник