Расчет осадки свайного фундамента.

Страницы работы

Содержание работы

5.6 Расчет осадки свайного фундамента

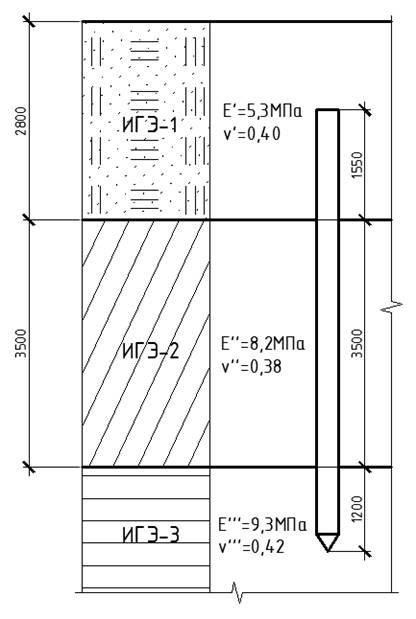

Определим осадку кустового свайного фундамента, состоящего из пяти забивных свай С6-30 из бетона класса В30, законструированного в п. 5.4. Расстояние между осями соседних свай a = 0,9 м. Грунтовые условия представлены на рис.5.6.1

Расчет осадки одиночных висячих свай в линейно-деформируемом полупространстве при выполнении условия l/d > G1l/G2d > 1 производят по формуле:

где N — вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, МН;

β — коэффициент, определяемый по формуле:

α’ = 0,17 ln (kv1 l / d) — тот же коэффициент для случая однородного основания с характеристиками G1 и v1;

ЕА — жесткость ствола сваи на сжатие, МН;

λ1 — параметр, характеризующий увеличение осадки за счет сжатия ствола и определяемый по формуле

При расчете осадок группы свай необходимо учитывать их взаимное влияние. Дополнительная осадка сваи, находящейся на расстоянии а (расстояние измеряется между осями свай) от сваи, к которой приложена нагрузка N, равна

Расчет осадки i-й сваи в группе из п свай при известном распределении нагрузок между сваями производится по формуле

dij — коэффициенты, рассчитываемые по формуле в зависимости от расстояния между i-й и j-й сваями;

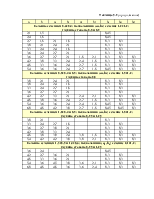

Характеристики деформативности грунтов, прорезаемых сваей:

ИГЭ-1 – заторфованный грунт с модулем деформации E’=5,3МПа и коэффициентом Пуассона ν‘ = 0,40;

ИГЭ-2 – суглинок мягкопластичный с модулем деформации E»=8,2МПа и коэффициентом Пуассона ν» = 0,38;

ИГЭ-3 – глина тугопластичная с модулем деформации E»’=9,3МПа и коэффициентом Пуассона ν»’ = 0,42;

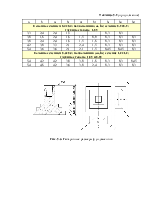

Рис.5.4. Свая и деформативные параметры основания

Определим деформационные характеристики приведенного трехслойного основания:

— для ИГЭ-1

— для ИГЭ-2

— для ИГЭ-3

Осредненное значение модуля сдвига и коэффициента Пуассона грунтов, прорезаемых сваей:

Модуль сдвига и коэффициент Пуассона грунта под нижним концом сваи:

Подсчитаем все необходимые для расчета коэффициенты и параметры:

Модуль упругости материала ствола сваи Е = 32,5×МПа (бетон класса В30), поэтому жесткость ствола на сжатие:

Относительная жесткость сваи:

Определяем осадку одиночных свай 1 и 2:

где N1, N2 – вертикальная нагрузка, передаваемая на сваи 1 и 2 (п. 5.5)

Определяем осадку одиночных свай 3 и 4:

Определяем осадку одиночной сваи 5:

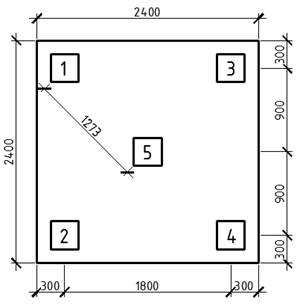

Определяем дополнительные осадки сваи от взаимного влияния соседних свай, находящихся на расстоянии а (см.рис.5.5).

Рис.5.5. Схема расположения свай

Вычисляем коэффициенты δij для соседних свай:

Т.к.

Вычисляем коэффициенты δij для свай, расположенных по диагонали:

Т.к.

Осадки каждой сваи куста, состоящего из 5 свай, при известном распределении нагрузок между ними производим по формулам:

Общую осадку отдельностоящего свайного фундамента определяем, как среднюю осадку для всех свай:

Условие выполняется, осадки фундамента не превышают предельно допустимые значения.

Источник

Расчет осадок свайного фундамента

Расчет осадок фундаментов на сваях-стойках не производится, так как они передают нагрузку на практически несжимаемое или малосжимаемое основание. Величина осадки свайного фундамента из свай, защемленных в грунте, определяется расчетом по предельным состояниям второй группы.

Фундаменты из свайных полей размером более 10´10 м рекомендуется рассчитывать по схеме линейно деформируемого слоя. При этом размеры условного фундамента принимают равными размеру ростверка в плане, а расчет производят по среднему давлению на основание в плоскости подошвы плитного ростверка, увеличив расчетную толщину слоя на величину, равную глубине погружения свай, и приняв модуль деформации слоя, прорезаемого сваями, равным бесконечности или модулю упругости материала свай.

Расчет осадки в прочих случаях рекомендуется выполнять с использованием метода послойного суммирования. Границы условного фундамента показаны на рисунке 2.4. Вертикальные грани условного фундамента отстоят от наружных граней крайних рядов свай на расстоянии

где h – длина части сваи, соприкасающейся с грунтом; φII,m – средневзве-шенное значение угла внутреннего трения грунтов, прорезаемых сваями;

jII,i – расчетные значения угла внутреннего трения для отдельных слоев грунта, прорезаемых сваей, толщиной hi.

Это вызвано тем, что за счет трения по боковой поверхности между стволом сваи и грунтом часть грунта также вовлекается в совместную работу и может рассматриваться как часть фундамента.

Таким образом, размеры условного фундамента определятся по формулам:

где b и l – расстояния между наружными гранями крайних рядов свай по ширине и длине фундамента, м.

Расчет производится в той же последовательности, что и для фундамента на естественном основании. Напряжения в основании условного массивного фундамента определяются так же, как и для фундамента на естественном основании под действием Nо1 и собственного веса условного фундамента, в который входит вес ростверка, вес свай и вес грунта в пределах объема abcd (см. рисунок 2.4).

Полученное расчетом значение осадки не должно превышать предельное значение, определяемое по таблице 1.16 или по таблице Б.1 [1].

Расчеты свайного фундамента завершаются подбором сваебойного оборудования. Можно использовать методику, описанную в справочной литературе [2, с. 207-210].

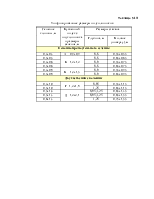

Пример. Выполняем проверку давления на грунт от условного фундамента ABCD (рисунок 2.5). Определим средневзвешенное значение угла внутреннего трения jII,m и размеры подошвы условного фундамента ly и by, учитывая, что расстояние между наружными гранями крайних рядов свай b0 = 2,3 м и l0 = 3,5 м:

Вес условного массива

Полное давление под подошвой условного фундамента

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой условного фундамента определим по формуле (В.1) [1], принимая d = dy и b = by и учитывая, что gс1 = 1,25; gс2 = 1; k = 1; kz = 1; My = 0,43; Mq = 2,73; Mc = 5,31 (для jII = 18° несущего слоя); b = 3,85 м; gII = 18 кН/м 3 – удельный вес грунта, расположенного под подошвой условного фундамента; d = 17 м; сII = 30 кПа – сцепление несущего слоя грунта;

Проверяем давление на грунт по подошве фундамента

р = 643 кПа

Полученное значение осадки фундамента меньше предельно допустимой осадки фундамента su = 8 см для зданий с железобетонным каркасом.

2.8 Принципы расчета горизонтально нагруженных свайных фундаментов

Фундаменты ряда сооружений (мостовые опоры, путепроводы, эстакады и др.) могут испытывать горизонтальные нагрузки, соизмеримые по величине с вертикальными. Расчет таких фундаментов включает в себя два этапа: первый – на вертикальную нагрузку, как это изложено выше, и второй – проверка сваи на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Расчет одиночных свай в статическом отношении сводится к тому, что свая рассматривается как балка, имеющая заданные размеры и заданные нагрузки на одном конце, на упругом винклеровском основании, характеризуемом коэффициентом постели, линейно увеличивающимся с глубиной.

На основе решений строительной механики получены формулы для определения горизонтального перемещения сваи в уровне подошвы ростверка u и угла ее поворота y, расчетного давления s, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай, а также для определения изгибающих моментов М и поперечных сил Q в различных сечениях по длине сваи. Последовательность расчета включает:

а) расчет свай по деформациям, который сводится к проверке условий допустимости расчетных значений горизонтального перемещения головы сваи и угла ее поворота:

u 0,6 м), заключающийся в сопоставлении расчетного давления s с несущей способностью грунта;

в) проверку прочности свай как внецентренно сжатых элементов, сопротивления материала по предельным состояниям первой и второй групп.

Свайные фундаменты с наклонными сваями рассматриваются как пространственные статически неопределимые рамные конструкции, взаимодействующие с упругим (винклеровским) основанием. Стойками этой рамы являются сваи, а ригелем – ростверк. Взаимодействие грунта и свай может быть учтено двумя способами: как жесткая условная заделка свай в грунте или как деформация гибкого стержня в упругой среде. В любом случае расчет ведется методом перемещений.

Кроме того, для низких ростверков дополнительно учитывается сопротивление грунта по его боковым поверхностям.

Расчетные схемы для высокого и низкого ростверков приведены на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Расчетные схемы свайных фундаментов: а – с высоким ростверком; б – с низким ростверком

Для упрощения расчета вводятся «характерные центры» стержневой системы: С – упругий центр (если сила приложена в этой точке, то она вызывает только поступательное движение всей системы); Q – центр нулевых перемещений (сила, проходящая через него перпендикулярно оси OZ, вызывает поворот ростверка вокруг точки О).

Расчет усилий и перемещений выполняют в следующем порядке:

1 Определяют усилия, передающиеся на плоскую расчетную схему (расчетный ряд свай), по формулам:

где

2 Вычисляют относительные значения единичных реакций системы по формулам:

где ai – проекции углов наклона свай на расчетную плоскость (положительные при отклонении свай от вертикальной оси влево); п – число свай в расчетном ряду; пф – число фиктивных свай (при расчете низкого ростверка); хi – расстояния от оси, проходящей через центр тяжести свайного поля в уровне подошвы фундамента, до осей свай (положительные – влево от точки О);

3 Для низкого ростверка находят количество фиктивных горизонтальных свай по формуле

где Fp – реактивный отпор грунта при единичном горизонтальном перемещении ростверка; Асв – площадь сечения сваи, м 2 ; Еb – модуль упругости бетона сваи, кПа.

Значение Fp можно определить по формуле

где b – ширина боковой грани ростверка, перпендикулярной к плоскости расчетной схемы, м; Ег – модуль деформации грунта, расположенного у боковой грани ростверка, кПа.

4 Определяют положение характерных центров С и Q по формулам:

При этом должно выполняться условие c0

Источник