4.2. Определение основных размеров отдельностоящего фундамента под колонну

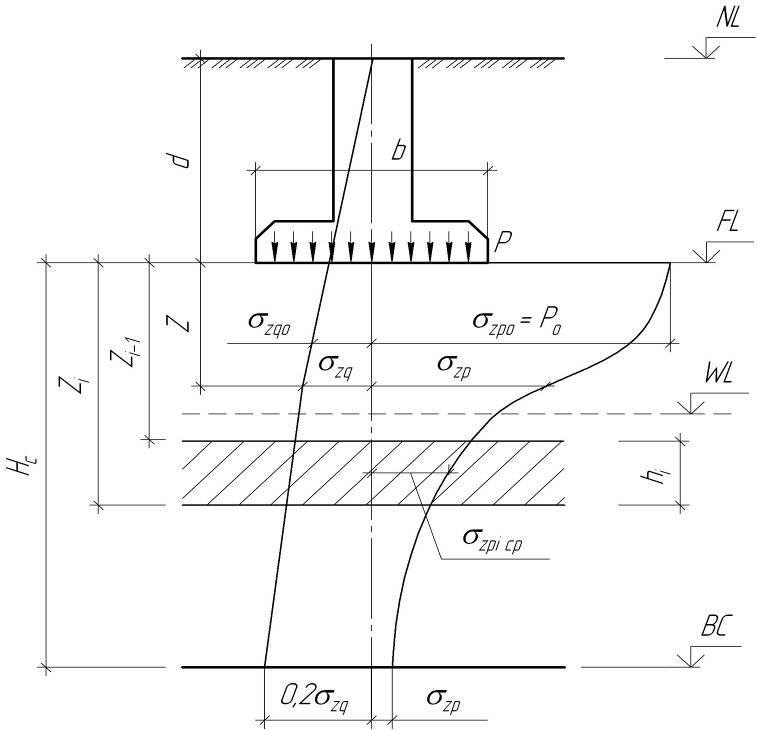

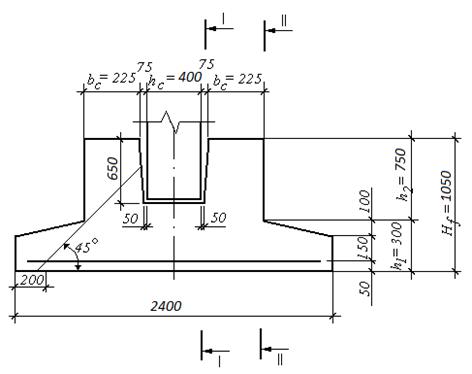

Расчетная схема отдельностоящего фундамента под колонну представлена на рис. 4.4.

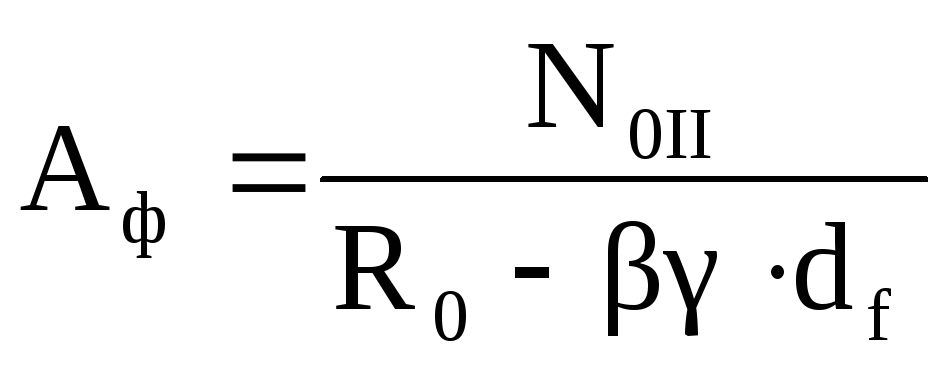

Площадь подошвы центрально загруженного фундамента определяется по формуле:

где R0– расчетное сопротивление грунта основания, принимаемое по табл. 1…3 приложения 3 [2].

Рис. 4.4. Расчетная схема фундамента под колонну

ля внецентренно загруженного фундамента полученное значение площади подошвы увеличивается на 20%. Назначаются размеры подошвы фундамента, определяется вес фундамента и грунта на его обрезах. Размер подошвы квадратного фундамента определяется по формуле:

Соотношение сторон внецентренно загруженного фундамента принимается ℓ:b=1,2…1,5. Полученные размеры подошвы принимаются кратными 0,3.

Определяются нагрузки в уровне подошвы фундамента.

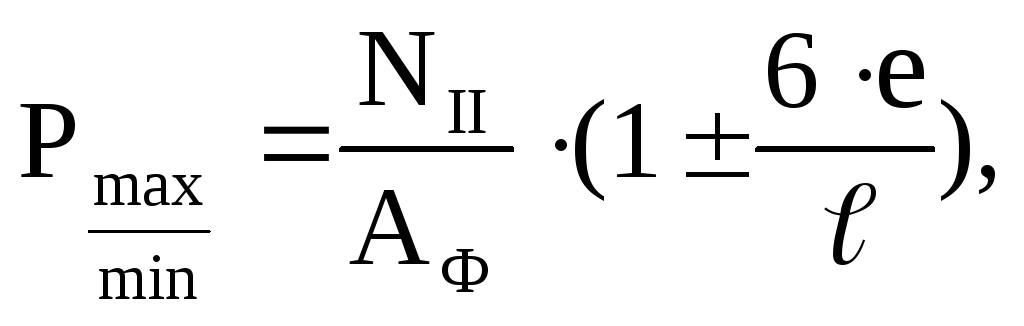

Определяются краевые напряжения по подошве фундамента

Проверяется выполнение условий 4.7. Если условия не выполняются, необходимо внести корректировку размеров подошвы фундамента в сторону увеличения. Расхождение должно быть не более 5%.

Расчетное сопротивление грунта основания определяется по формуле 4.3.

4.3. Проверка слабого подстилающего слоя

При наличии в сжимаемой толще основания слабого (сильносжима-емого грунта), прочность которого значительно меньше прочности выше-лежащих грунтов (рис. 4.5), проверяется условие:

где zp— дополнительное вертикальное напряжение на глубинеzот нагрузки на фундамент,zp=(р -zq0);

zq0 – напряжение от собственного веса грунта к уровню подошвы фундамента;

zq – вертикальное напряжение на глубине z от собственного веса грунта;

Rz – расчетное сопротивление слабого грунта на глубинеz, определяется по формуле для условного фундамента АБСД с ширинойbz.

Ширина подошвы ленточного фундамента находится по формуле:

где

N

Для ленточного фундамента

Рис. 4.5. К проверке слабого подстилающего слоя

Расчет осадки фундамента

Определение осадки основания производится на основе использования расчетной схемы (рис.5.1). Конечная осадка основания S с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле:

где β – безразмерный коэффициент, равный 0,8;

hi, Ei – соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта;

n – число слоев грунта, на которое разбита толща основания.

Грунтовая толщина, лежащая под подошвой фундамента, разбивается на отдельные слои толщиной, не превышающей 0,4 ширины подошвы фундамента (h≤ 0,4b). Рекомендуется принимать толщину элементарных слоев равную 0,2bили 0,4b.

Рис 5.1. Расчетная схема к определению осадки

Дополнительное вертикальное давление на глубине z от подошвы фундамента определяется по формуле:

где α− коэффициент, находится по табл. 1 приложения 4 [2] в зависимости от относительной глубины ξ=2·z/b и отношения сторон η=ℓ/b;

Рср− среднее давление под подошвой фундамента;

σzg0 − вертикальное давление от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента.

Вертикальное давление от собственного веса грунта σzgна глубинеzот подошвы фундамента определяется по формуле:

где i иzi– соответственно удельный вес и глубинаi-того элементарного слоя.

Для слоев водопроницаемых грунтов, расположенных ниже уровня грунтовых вод, но выше водоупора, удельный вес грунта определяется с учетом взвешивающего действия воды по формуле 1.7. При определении σzg в водоупорном слое следует учитывать давление столба воды, расположенного выше водоупора. Это давление составляет w∙ hw (hw – мощность слоя грунтовых вод). В качестве водоупора принимаются глины, имеющие е ≤ 0,5 и IL ≤ 0,1.

Нижняя граница сжимаемой толщи основания Нспринимается на глубинеz= Нс, где выполняется условиеσzp,i ≤ 0,2σzg,i .

Если найденная нижняя граница сжимаемой толщи располагается в грунте с модулем деформации Е ≤ 5 МПа, то Нсопределяется из условияσzp,i ≤ 0,1σzg,i.

Расчеты осадок в элементарных слоях рекомендуется выполнять в табличной форме (табл.5.1)

Источник

Пример 6.4. Определение размеров фундамента под колонну (внецентренно-сжатый фундамент)

Требуется определить основные размеры фундамента под колонну общественного здания. По обрезу фундамента действует сжимающая сила NII = 1000 кН и изгибающий момент MII = 600 кНм. Длина здания: L = 84 м. Высота здания: Н = 20,5 м. Глубина заложения фундамента: d1 = 1,2 м. Грунт под подошвой фундамента: песок пылеватый, средней плотности, влажный. Плотность грунта: ρ = 1850 кг/м 3 (удельный вес γII = 18,5 кН/м 3 ). Коэффициент пористости грунта: е = 0,65. Прочностные характеристики грунта: ϕII = 28°, cn = 3,7 кПа.

Решение.

Назначаем форму подошвы фундамента в виде прямоугольника. Задаем соотношение длины подошвы фундамента к его ширине: η =l/b = 1,5.

В первом приближении определяем площадь подошвы фундамента в предположении, что на него действует только вертикальная центрально приложенная сила.

Расчетное сопротивление песка пылеватого влажного R0 = 150 кПа.

Значение βγ = 20 кН/м 3 .

Ориентировочная площадь подошвы фундамента:

Учитывая тот факт, что фундамент является внецентренно-нагруженным, увеличиваем размеры фундамента на 20%. Тогда ориентировочная площадь подошвы фундамента составит:

А = 7,94×1,2 = 9,53 м 2 = 9,6 м 2 .

Ориентировочная ширина подошвы фундамента при соотношении η =l/b = 1,5:

Ориентировочная длина фундамента: l = 2,5×1,5 = 3,75 м.

Назначаем размеры подошвы фундамента b × l =2,5 × 4 м.

Коэффициент условий работы: γс1 = 1,1.

Коэффициент условий работы при соотношении L/H = 84/20,5 = 4,1: γс2 = 1,0.

Коэффициент Мγ = 0,98.

Коэффициент Мq = 4,93.

Коэффициент Мc = 7,4.

Коэффициент k = 1,0.

Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента определяем по формуле:

Вес материала фундамента (железобетона): 25 кН/м 3 .

Вес 1 м фундамента: Gф = 25(0,8×4×2,5 + 1,6×1,2×0,8) = 248,0 кН.

Вес грунта на обрезах фундамента: Gгр = 0,4(2,5×4 — 1,6×1,2)18,5 = 60 кН.

Момент сопротивления подошвы фундамента:

W = bl 2 /6 = 2,5×4,0 2 /6 = 6,66 м 3 .

Максимальное краевое давление под подошвой фундамента определяем по формуле:

Проверка условий: pmax 0; 40,7 кПа > 0 – условие выполнено.

Среднее фактическое давление под подошвой фундамента определяем по формуле:

Проверка условия pср ≤ R; 130,8 кПа Примеры:

Источник

Расчёт фундамента под колонну

Содержание

1.Расчет многопустотной плиты .

1.1. Исходные данные .

1.2. Расчет нагрузок на 1 м 2 плиты перекрытия .

1.3. Расчет пустотной плиты перекрытия .

1.4. Конструирование плиты перекрытия .

2. Расчет колонны .

2.1. Исходные данные .

2.2. Расчет нагрузок на 1 м 2 плиты перекрытия .

2.3. Расчет нагрузок на 1 м 2 плиты покрытия .

2.4. Расчет колонны 1-го этажа .

3. Расчет фундамента под колонну .

3.1. Исходные данные .

3.2. Расчет фундамента под колонну.

Введение

Идея создания железобетона из двух различных по своим механическим характеристикам материалов заключается в реальной возможности использования работы бетона на сжатие, а стали – на растяжение.

Совместная работа бетона и арматуры в железобетонных конструкциях оказалась возможной благодаря выгодному сочетанию следующих свойств:

1) сцеплению между бетоном и поверхностью арматуры, возникающему при твердении бетонной смеси;

2) близким по значению коэффициентом линейного расширения бетона и стали при t£100°С, что исключает возможность появления внутренних усилий, способных разрушить сцепление бетона с арматурой;

3) защищённости арматуры от коррозии и непосредственного действия огня.

Наиболее распространён в строительстве железобетон с гибкой арматурой.

1. Расчёт многопустотной плиты перекрытия

1.1 Исходные данные

Таблица 3. Исходные данные

| Район строительства: | г. Годно |

| Размеры, м B x L: | 12,4 м х 36 м |

| Число этажей: | 5 |

| Высота этажа, м: | 2,8 м |

| Конструкция пола: | дощатый |

| Сетка колонн, м: | 6,2 м х 3,6 м |

| Тип здания: | больница |

| Грунт | суглинок |

| Переменная нагрузка на перекрытие | 400х400 кПа |

1.2 Расчет нагрузок на 1 м 2 плиты перекрытия

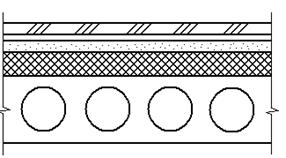

Рис.3. Конструкция пола

Таблица 4. Сбор нагрузок на 1 м 2 перекрытия

| № | Наименование нагрузки | Нормативное значение кН/м 2 |

| I. Постоянная нагрузка | ||

| 1 | Дощатый настил 0,028⋅5 | 0,14 |

| 2 | Лаги 0,08⋅0,04⋅5⋅2 | 0,032 |

| 3 | Звукоизоляция 0,015⋅0,12⋅7 | 0,0126 |

| 4 | Керамзит 0,15⋅5 | 0,75 |

| 5 | ж/б пустотная Плита я 0,12⋅25 | 3 |

| Итого | gsk =3,93 | |

| II. Переменная нагрузка | ||

| 6 | Переменная | 2 |

| Итого | qsk = 2 | |

| Полная нагрузка | gsk+qsk=5,93 |

1.3. Расчет пустотной плиты перекрытия

1.3.1. Расчётная нагрузка на 1 м. п. плиты при В=1,5 м

Погонная нагрузка на плиту собирается с грузовой площади шириной, равной ширине плиты B=1,5 м.

Расчетная нагрузка на 1 м.п. плиты перекрытия при постоянных и переменных расчетных ситуациях принимается равной наиболее неблагоприятному значению из следующих сочетаний:

— первое основное сочетание

— второе основное сочетание

При расчете нагрузка на 1 погонный метр составила 19,8 кН/м 2

1.3.2. Определение расчётного пролёта плиты при опирании её на ригель таврового сечения с полкой в нижней зоне

Конструктивная длина плиты:

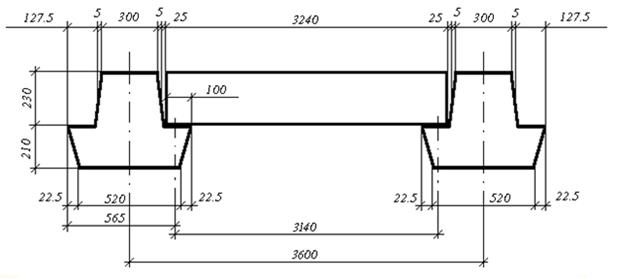

lк = l − 2 ⋅200 − 2 ⋅ 5 − 2 ⋅ 25 = 3600 −400-10 − 50 = 3140 мм

leff = l − 400 −10 − 2 ⋅ 25 − 2 ⋅100/2=3600 − 410 − 50 − 100 = 3040 мм

Расчётная схема плиты:

Рисунок 3- Расчетная схема плиты. Эпюры усилий

Определение максимальных расчетных усилий Мsd и Vsd

Рабочая арматура класса S500:

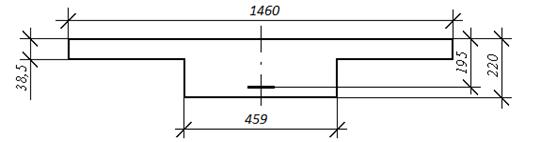

Вычисляем размеры эквивалентного сечения

Высота плиты принята 220мм. Диаметр отверстий 159мм. Толщина полок: (220-159) / 2=30,5мм.

Принимаем: верхняя полка hв =31мм, нижняя полка hн =30мм. Ширина швов между плитами 10мм. Конструктивная ширина плиты bк= В –10=1500-10=1490мм.

Ширина верхней полки плиты beff = bк — 2⋅15 = 1490 — 2⋅15 = 1460 мм. Толщина промежуточных ребер 26 мм. Количество отверстий в плите: n = 1500/200=7,5 шт. Принимаем: 7 отверстий.

Отверстий: 7 · 159 = 1113 мм. Промежуточных ребер: 6 · 26 = 156 мм. Итого: 1269 мм.

На крайние ребра остается: (1490-1269)/2=110,5 мм.

h1 = 0,9 d = 0,9⋅159 = 143 мм – высота эквивалентного квадрата.

hf = (220 −143) / 2 = 38.5 мм – толщина полок сечения.

Приведённая (суммарная) толщина рёбер: bw = 1460 − 7 ⋅ 143 = 459 мм.

Рисунок 4- Определение размеров для пустотной плиты

Рабочая высота сечения

d = h − c = 220 − 25 =195 мм,

где c = a + 0.5⋅ ∅ , a=20 мм – толщина защитного слоя бетона для арматуры (класс по условиям эксплуатации XC1).

с=25 мм – расстояние от центра тяжести арматуры до наружной грани плиты перекрытия.

Определяем положение нейтральной оси, предполагая, что нейтральная ось проходит по нижней грани полки, определяем область деформирования

ξ = hf /β = 38,5/195 = 0,197

= (0,27,⋅1 ⋅13,33⋅1460⋅195 2 = 199,8 кН⋅м

Проверяем условие: M Sd 6 /1⋅13,33⋅1460⋅195 2 = 0,368

Требуемая площадь поперечного сечения продольной арматуры

Ast = Mst / fyd ⋅ η ⋅ d 2 = 20000000 / 435⋅1⋅195 = 235,8 мм 2

Армирование производим сеткой, в которой продольные стержни являются рабочей арматурой плиты.

Принимаем 8 ∅8 S500 Ast = 402 мм 2

Коэффициент армирования (процент армирования):

ρmin = 0,15% 2 / 2 = 8,45⋅0,4 2 / 2 = 0,68 kH⋅м

Этот момент воспринимается продольной арматурой верхней сетки и конструктивной продольной арматурой каркасов.

В верхней сетке в продольном направлении расположены стержни ∅4 S500 с шагом 200 мм.

Площадь этих стержней:

Необходимое количество арматуры на восприятие опорного момента

Ast = Mst / 0,9⋅ fyd ⋅ d = 0,68⋅10 6 / 0,9⋅410⋅195 = 9,45 мм 2

fyd = 417 МПа — для проволочной арматуры класса S500

Площадь требуемой арматуры Ast = 9,45 мм 2 , что значительно меньше имеющейся

Прочность панели на монтажные усилия обеспечена.

Расчёт монтажных петель

Определяем нагрузку от собственного веса плиты.

V=

kg = 1,4 — коэффициент динамичности.

При подъеме плиты вес ее может быть передан на 3 петли.

Усилие на одну петлю:

N = P / 3 = 26,46 / 2⋅0,7 = 18,9 кH.

Определяем площадь поперечного сечения одной петли из арматуры класса S240

Ast = N / fyd = 18,9⋅10 3 / 218 = 86,69 мм 2 .

Принимаем петлю ∅12 S240 Ast = 100,13 мм 2 .

Конструирование плиты перекрытия

Армирование плиты производим сеткой, в которой продольные стержни являются рабочей арматурой плиты.

Принимаем 8 стержней ∅8 S500 (Ast = 402 мм 2 ). Поперечные стержни сетки принимаем ∅4 S500 с шагом 200 мм.

В верхней полке по конструктивным соображениям принимаем сетку из арматуры∅4 S500. Для поперечного армирования принимаем конструктивно короткие каркасы, устанавливаемые в приопорных четвертях пролёта плиты. Каркасы, устанавливаемые в крайних рёбрах и далее через 2-3 пустоты. Количество каркасов с одной стороны для данной плиты перекрытия равно трём.

Диаметр продольных и поперечных стержней каркасов принимаем

Монтажную петлю принимаем ∅12 S240 (Ast = 100,13 мм 2 ).

Расчёт колонны

2.1. Исходные данные

Таблица 5. Исходные данные

| Район строительства: | г. Минск |

| Размеры, м B x L: | 14 м х 32,4 м |

| Число этажей: | 4 |

| Высота этажа, м: | 3 м |

| Конструкция пола: | Паркет |

| Сетка колонн, м: | 7 м х 3,6 м |

| Тип здания: | Театр |

| Грунт | Супесь |

| Переменная нагрузка на перекрытие | 4 кПа |

| Класс по условиям эксплуатации | XC1 |

2.2 Расчет нагрузок на 1 м 2 плиты перекрытия

Рис.8. Конструкция пола

Таблица 6. Сбор нагрузок на 1 м 2 перекрытия

| № | Наименование нагрузки | Нормативное значение кН/м 2 |

| I. Постоянная нагрузка | ||

| 1 | Паркетный пол 0,015⋅8 | 0,12 |

| 2 | Мастика 0,001⋅10 | 0,01 |

| 3 | Ц.- п. стяжка 0,03⋅18 | 0,54 |

| 4 | Звукоизоляция 0,04⋅2,5 | 0,1 |

| 5 | Плита перекрытия 0,22⋅25 | 5,5 |

| Итого | gsk = 6,27 | |

| II. Переменная нагрузка | ||

| 6 | Переменная | 4 |

| Итого | qsk = 4 | |

| Полная нагрузка | gsk+qsk=10,27 |

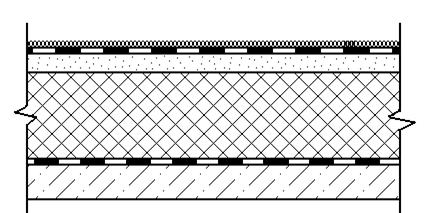

2.3 Расчет нагрузок на 1 м 2 покрытия

Утеплитель — минеральная вата δ=150 мм, ρ=1,25 кН/м 3

Рис. 9. Конструкция покрытия

Таблица 7. Сбор нагрузок на 1 м 2 покрытия

| № | Наименование нагрузки | Нормативное значение кН/м 2 |

| I. Постоянная нагрузка | ||

| 1 | Слой гравия на мастике 0,03⋅6 | 0,18 |

| 2 | Гидроизоляционный ковер – 2 слоя гидростеклоизола 0,01⋅6 | 0,06 |

| 3 | Ц.- п. стяжка 0,03⋅18 | 0,54 |

| 4 | Утеплитель — мин. вата 0,15⋅1,25 | 0,188 |

| 5 | Пароизоляция 0,005⋅6 | 0,03 |

| 6 | Ж/б ребристая плита 0,8⋅25 | 2,0 |

| Итого | gsk,покр = 2,998 | |

| II. Переменная нагрузка | ||

| 1 | Снеговая(г. Минск) | 1,2 |

| Итого | qsk,покр = 1,2 | |

| Полная нагрузка | gsk,покр+qsk,покр=4,198 |

Типовые колонны многоэтажных зданий имеют разрезку через 2 этажа. Сечение колонны в первом приближении назначаем 300 мм x 300 мм

2.4. Расчет колонны 1-ого этажа

2.4.1. Определение грузовой площади для колонны

Рис. 10. Грузовая площадь колонны

Определяем грузовую площадь для колонны.

2.4.2. Определяем нагрузку на колонну

— постоянная от покрытия:

— постоянная от перекрытия:

где: n – количество этажей, γf — постоянная от ригеля:

Площадь поперечного сечения ригеля:

Aриг = ((0,565 + 0,520) / 2) 0,22 + ((0,3 + 0,31) / 2) 0,23 = 0,189 м 2

где: n – количество этажей; lриг – пролет ригеля.

— постоянная от собственного веса колонны:

Принимая в качестве доминирующей переменную нагрузку на перекры-тие, расчетная продольная сила основной комбинации от действия постоянных и переменных нагрузок будет равна:

— первое основное сочетание:

— второе основное сочетание:

= 0,85⋅(102+639,92+178,64+64,8)+4⋅1,5 3⋅25,2+1,2⋅1,5 0,7 25,2 =

где: ψ0 — коэффициент сочетания для переменных нагрузок ψ0 = 0.7

(приложение А. СНБ 5.03.01-02).

Расчетная продольная сила равна Nsd =1334,63 кН.

2.4.3. Определяем продольную силу, вызванную действием постоянной расчетной нагрузки.

2.4.4. Определение размеров сечения колонны

При продольной сжимающей силе, приложенной со случайным эксцентриситетом (ео=еа) и при гибкости λ= l eff / h ≤ 24, расчёт сжатых элементов с симметричным армированием разрешается производить из условий:

где: φ — коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба и случайных эксцентриситетов.

Заменив величину As,tot через ρ ⋅ Ac условие примет вид:

Необходимая площадь сечения колонны без учёта влияния продольного изгиба и случайных эксцентриситетов, т.е. при φ = 1 и эффективном значении коэффициента продольного армирования для колонны 1-ого этажа ρ = 0.02 ÷ 0.03 из условия будет равна:

Ac = Nsd / (α fcd + ρ fyd) = 1334,63 10 / (1,0 10,67 +0,02 435) = 689,02 см 2 .

Принимаем квадратное сечение колонны, размером bc × hc = 40×40 см. Тогда:

2.4.5. Расчетная длина колонны

Для определения длины колонны первого этажа Нс1 принимаем расстояние от уровня чистого пола до обреза фундамента hф=0,4 м, тогда:

Рис.11. Определение конструктивной длины колонны

2.4.6. Расчёт продольного армирования колонны первого этажа

Величина случайного эксцентриситета:

Принимаем величину случайного эксцентриситета е0 = еа =20 мм.

Расчётная длина колонны l0 = β ⋅ lw = 1,0⋅3,55 = 3,55 м.

где: β — коэффициент, учитывающий условия закрепления; для колонн принимаеся равным единице; lw — высота элемента в свету. При рассмотрении расчётной длины колонны из плоскости lw принимается равным высоте колонны.

Определяем условную расчётную длину колонны:

φ( ∞ , t0 ) — предельное значение коэффициента ползучести, для бетона принимается равным 2,0.

Тогда гибкость колонны:

Определяем коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба и случайных эксцентриситетов.

По таблице 3. приложение 7. определяем коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба и случайных эксцентриситетов по λi = 11,8 и относительной величине эксцентриситета e0 / h = 20 / 400 = 0,05 : φ = 0,861.

Рис.12. Расчетная схема колонны

Рабочая продольная арматура класса S500: fуd = 435 МПа = 435 Н/мм 2

Требуемая площадь продольной рабочей арматуры:

По сортаменту арматурной стали принимаем 4∅16 S500 c AS,tot=804 мм 2 .

Определяем процент армирования:

Принимаем 2 ∅20 S500 As1 =628 мм 2 .

Расчёт фундамента под колонну

3.1. Исходные данные

Рассчитать и законструировать столбчатый сборный фундамент под колонну среднего ряда. Бетон класса С 16 /20 рабочая арматура класса S500.

Таблица 8. Исходные данные

| Район строительства: | г. Минск |

| Сечение колонны: | 400 мм x 400 мм |

| Основание: | супеси, e=0,55 |

| Отметка земли у здания: | -0,150 м |

| Усреднённый вес еди-ницы обьёма материала фундамента и грунта на его свесах: | γср = 19 кН/м 3 |

| Расчётная нагрузка от фундамента: | принимаем из расчета колонны – Nsd =1334,63 кН |

3.2. Расчет фундамента под колонну

3.2.1. Определяем глубину заложения фундамента из условия длины колонны:

Определяем глубину заложения фундамента из условий заложения грунта:

Рис. 15. Определение глубины заложения фундамента

По схематической карте нормативной глубины промерзания грунтов для г. Минск определяем глубину промерзания – 1,0 м.

Dф2 =150+1000+100=1250 мм 16 /20 при сжатии:

— Расчетное сопротивление бетона класса С 20 /25 при растяжении:

— Расчетное сопротивление арматуры класса S500 fyd = 435 МПа.

Определяем предварительные размеры подошвы фундамента:

Тогда размер стороны квадратной подошвы фундамента:

b = √A = √3,65 = 1,91 м.

Вносим поправку на ширину подошвы и на глубину заложения фундамента.

Тогда размер стороны квадратной подошвы фундамента:

b = √A = √3,97 = 1,99 м.

Окончательно принимаем: b = 2,4 м (кратно 0,3 м).

Определяем среднее давление под подошвой фундамента от действующей нагрузки:

Определяем расчётное сопротивление грунта:

k — коэффициент, принимаемый равным: k = 1, если прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями, и k = 1.1, если они приняты по таблицам; k = 1,1;

kz = 1 при b ’ II = γII = 18 кН/м 3 – удельный вес грунта соответственно ниже и выше подошвы фундамента.

R = 1,0 1,0 / 1,1 [0,84⋅1⋅2,4⋅18+4,37⋅1,55⋅18+6,9⋅15] = 237,9>201,8 кПа

Следовательно, расчёт по II группе предельных состояний можно не производить.

3.2.3. Расчёт тела фундамента

Определяем реактивное давление грунта:

Определяем размеры фундамента.

Рабочая высота фундамента из условия продавливания колонны через тело фундамента:

+ 0,5⋅ √( 1334,63 / 1,0⋅1,27⋅10 3 + 231,7) = 271 мм

c = a + 0.5⋅∅ , где: a = 45 мм – толщина защитного слоя бетона для арматуры (для сборных фундаментов).

с = 50 мм — расстояние от центра тяжести арматуры до подошвы фундамента.

Полная высота фундамента:

Для обеспечения жесткого защемления колонны в фундаменте и достаточной анкеровки ее рабочей арматуры высота фундамента принимается:

∅ = 16 мм – диаметр рабочей арматуры колонны;

fbd = 2,0 МПа – предельное напряженное сцепление для бетона класса С 16 /20;

Принимаем окончательно высоту фундамента:

Рабочая высота фундамента:

d = H − c = 1050−50 =1000 мм.

Принимаем первую ступень высотой: h1 = 300 мм.

Принимаем остальные размеры фундамента.

Рис.16. Определение размеров фундамента

Высота верхней ступени фундамента:

Глубина стакана hcf = 1,5 ⋅ hc + 50 = 1,5 400+ 50 = 650 мм, принимаем hcf = 650 мм. Так как h2 = 750 мм > hcf = 650 мм, принимаем толщину стенки стакана bc = 0,75 · h2 = 0,75 · 650 = 487,5 мм > bc = 225 мм.

Следовательно, требуется армирование стенки стакана.

Т. к. bc+75=225+75=300 мм = 231,7⋅0,45/1,0⋅1,27⋅10 3 = 82 мм.;

что не превышает принятую d1 = 250 мм.

3.2.4. Расчет армирования подошвы фундамента

Площадь сечения рабочей арматуры сетки, укладываемой по подошве фундамента, определяется из расчета на изгиб консольного выступа ступеней, заделанных в массив фундамента, в сечениях по грани колонны и по граням ступеней.

Значения изгибающих моментов в этих сечениях:

Требуемое сечение арматуры:

As1 = MI-I / 0,9⋅ d ⋅ α ⋅ fyd = 278,04⋅10 6 / 0,9⋅850⋅1,0⋅430 = 710,19 мм 2 ;

As2 = MII-II / 0,9⋅ d1 ⋅ α ⋅ fyd = 136,24⋅10 6 / 0,9⋅250⋅1,0⋅435 = 1392 мм 2 ;

Арматуру подбираем по максимальной площади:

Принимаем шаг стержней S = 200 мм.

Количество стержней в сетке в одном направлении:

n = b / S +1 = 2400 / 200 + 1 = 13 шт. Принимаем 13 шт.

Требуемая площадь сечения одного стержня:

Принимаем один стержень ∅12 S500, Ast = 1131 мм 2 .

Такое же количество стержней укладывается в сетке в противоположном направлении.

3.2.5. Расчет монтажных петель

Вес фундамента определяем по его объему и объемному весу бетона, из которого он изготовлен.

Объем бетона на 1 стакан фундамента:

Вес стакана с учетом коэффициента динамичности kд = 1,4:

Усилие, приходящиеся на одну монтажную петлю:

N = 79805,25 / 2 = 39902,63 Н.

Определяем площадь поперечного сечения одной петли из арматуры класса S240, fyd = 218 МПа.

Принимаем петлю 1∅16 S240 As1 = 201,1 мм 2 .

Источник