Определение свойств грунта под фундаментом

Размеры, конструкция, а значит и стоимость фундамента, полностью зависят от свойств грунта, на котором он располагается. Достаточно ли устойчивый грунт для данного типа фундамента — основной вопрос, который волнует частного застройщика.

При конструировании фундамента выполняется основное правило — нагрузка на грунт не должна превышать его прочности. Фундамент должен перераспределить вес дома таким образом, и иметь такую площадь подошвы, чтобы это правило выполнялось.

Далее ознакомимся с особенностями грунтов, основными физическими свойствами, которые влияют на выбор конструкции фундамента и др.

Какие встречаются грунты

Все грунты делятся на два больших класса:

— песчаные;

— глинистые.

Затем они подразделяются в зависимости от состава.

Песчаные грунты в зависимости от крупности частиц подразделяются на:

— гравелистые,

— крупные,

— средней крупности,

— мелкие,

— пылеватые.

Чем крупнее частицы, тем большая несущая способность песчаного грунта.

Но песчаные грунты также характеризуются и плотностью. Они подразделяются на:

— плотные;

— средней плотности;

— рыхлые.

Чем выше плотность, тем прочнее грунт.

Глинистые грунты подразделяются в зависимости от состава — соотношения в их составе песчанистых частиц и глинистых или пылевых частиц. В зависимости от этого глинистые грунты подразделяются на:

— глины (наибольшее количество глинистых и пылевых частиц);

— суглинки;

— супеси.

Чем больше в грунте глинистых частиц, тем он плотнее и тем большая у него несущая способность.

Но характеристики глинистых грунтов весьма сильно зависят от увлажненности. Чем больше влажность, тем слабее глинистые грунты. По количеству воды (по консистенции) глины и суглинки подразделяют на:

— твердые,

— полу твердые,

— туго пластичные,

— мягко пластичные,

— текуче пластичные,

— текучие.

Супеси по свойствам близки к пылевым пескам, содержат большое количество пылевых и очень мелких глинистых частиц. Эти грунты могут содержать большое количество воды, при этом пылевые частицы начинаю играть роль смазки между крупными частицами. При достаточном количестве воды и ее движении (наличии подземного течения) из таких грунтов получаются плывун.

Глубина промерзания и морозное пучение

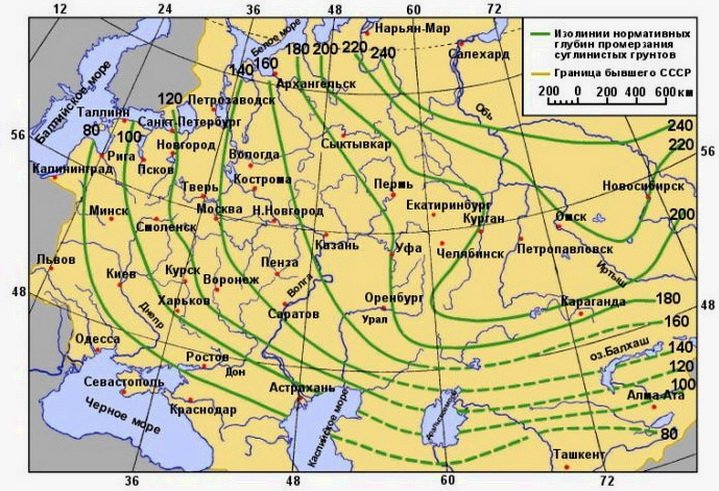

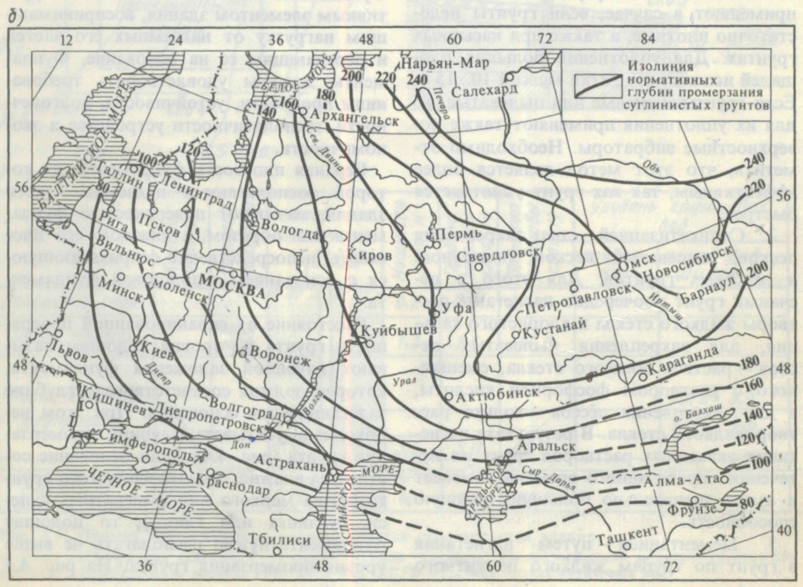

Существуют специальные карты, по которым можно определить глубину промерзания грунта в каждом районе.

Те грунты, которые находятся ниже глубины промерзания, находятся в слежавшемся уплотненном состоянии. Их свойства не меняются десятками лет. Их состояние можно прогнозировать.

Грунты которые промерзают, меняют свою плотность, влажность в течении года. Находится во взрыхленном состоянии, так как замерзающая вода увеличивается в объеме на10%, соответственно происходит выпучивание (увеличение объема) замерзшего грунта. После потепления грунт постепенно оседает и уплотняется.

Поэтому глинистые грунты находящиеся выше глубины промерзания в основном относятся к рыхлым, а ниже глубины промерзания те же грунты в основном плотные.

Мелко заглубленные фундаменты должны защищаться теплоизоляцией грунта. Этим уменьшается воздействие морозного пучения грунта и увеличивается его плотность, а значит и несущая способность

Определение характеристик грунта для строительства фундамента

Зачем тратить время и деньги на геологические и лабораторные исследования грунта?

Если построить самый мощный фундамент, то в любом случае он окажется достаточно надежным.

Но затраты времени и сил на исследования и составления проектной документации оправдываются. Гораздо выгоднее выбрать конструкцию фундамента по конкретным условиям, чем закладывать кубометры лишнего железобетона.

И чем тяжелее здание, тем ощутимей выгода.

Из строительной практики известно, что можно не проводить лабораторные исследования для грунтов под вспомогательными небольшими зданиями и закладывать там заведомо более прочные фундаменты.

При лабораторных исследованиях помимо прочего определяется состав отобранных образцов грунта, пористость, текучесть, пластичность. Образцы берутся из шурфов или специальным оборудованием из скважин на разной глубине, пройденных в разных местах участка строительства.

Меры по упрочению

При строительстве фундаментов в основном производится трамбовка грунта с целью увеличения плотности и его устойчивости. Мероприятия по трамбованию родительского грунта обязательны при обустройстве полов по грунту, плитных фундаментов. При этом производится трамбовка через щебень, для создания точечных усилий и наибольшей плотности.

Но основным мероприятием по упрочению грунта является его частичная или полная замена под основанием фундамента на гравийно-песчаные подушки. Часто экономически выгодно сделать замену грунта, чем увеличивать прочность фундамента.

Наибольшая экономия вследствие замены грунта возникает на неустойчивых и весьма пучинистых грунтах. Например, известно, что на торфянистых грунтах в некоторых случаях делается частичная, или полная выторфовка.

При замене грунта на более устойчивый не только повышается несущая способность основания за счет перераспределения нагрузок на плотные слои грунта, но и значительно уменьшается воздействие пучения зимой. Толщина и другие размеры песчано-гравийной подсыпки определяются проектом для конкретных условий.

Источник

Основания и фундаменты

Силкин А.М., Фролов Н.Н.

1987 г.

размещено: 06 Декабря 2018

Изложены сведения о физических, физико-механических и физико-химических свойствах грунтов как оснований фундаментов и сооружений. Приведены основные положения и методы проектирования естественных и искусственных оснований, различного вида фундаментов и способы их устройства. Второе издание (1-е — в 1981 г.) доработано с учетом новых СНиП, ГОСТов, Стандартов СЭВ и других материалов. Для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности «Гидромелиорация».

Оглавление

Часть I. ОСНОВЫ ГРУНТОВЕДЕНИЯ И МЕХАНИКИ ГРУНТОВ

Глава 1. Состав и строение грунтов . 7

1. Природа и составные компоненты грунтов . 7

2. Твердые частицы грунтов . 8

3. Вода в грунтах, ее виды и свойства . 13

4. Газы в грунтах . 16

5. Структура и текстура грунтов . 17

Глава 2. Физические свойства грунтов и их показатели . 23

6. Основные показатели физических свойств грунтов . 24

7. Производные показатели физических свойств грунтов . 26

Глава 3. Физико-химические свойства грунтов и их показатели . 29

8. Консистентностъ грунтов . 29

9. Просадочность грунтов . 30

10. Набухаемость и усадочность грунтов . 33

11. Плывунность и тиксотропность грунтов . 36

12. Размягчаемость, размокаемость и растворимость грунтов . 37

13. Пучинистость грунтов . 38

Глава 4. Физико-механические свойства грунтов и их показатели . 39

14. Водопроницаемость грунтов . 40

15. Деформируемость грунтов . 43

16. Прочность грунтов . 68

17. Классификационные показатели и классификация грунтов . 80

Глава 5. Характеристика различных видов грунтов . 84

18. Скальные грунты . 85

19. Нескальные грунты . 87

Глава 6. Напряжения в грунтовом массиве . 108

20. Природные напряжения . 109

21. Напряжения от внешних нагрузок в однородном полупространстве . 111

22. Напряжения от внешних нагрузок в неоднородном полупространстве . 128

23. Напряжения в грунте по подошве нагруженных площадок — контактные напряжения . 131

24. Критические нагрузки на грунт основания . 134

Часть II. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Глава 7. Основные положения проектирования оснований и фундаментов . 139

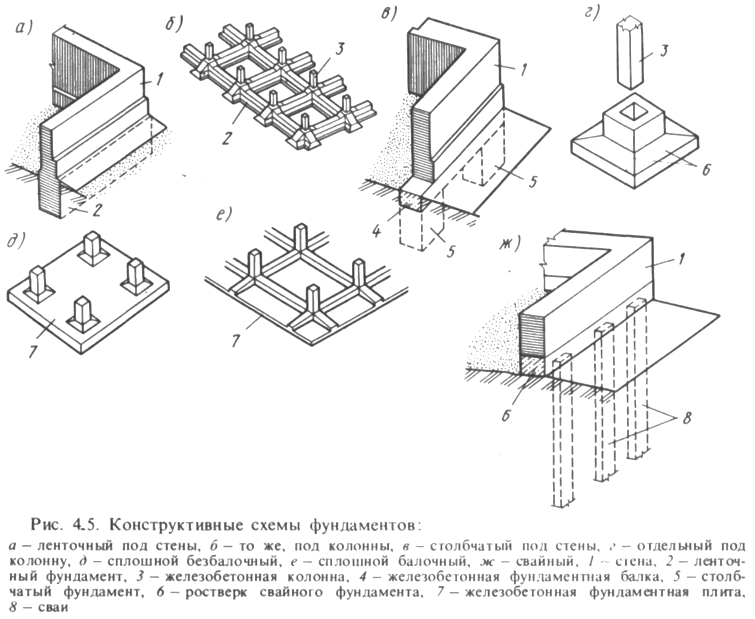

25. Виды оснований и фундаментов . 139

26. Совместные деформации сооружений и оснований . 142

27. Выбор основания, фундаментов и методов их устройства . 143

28. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям . 149

Глава 8. Фундаменты неглубокого наложения . 16З

29. Конструкции фундаментов неглубокого наложения . 163

30. Проектирование фундаментов . 167

31. Проектирование гибких железобетонных фундаментов . 165

Глава 9. Расчет естественных оснований . 166

32. Определение конечных осадок . 166

33. Расчет осадок во времени . 173

34. Определение неравномерных осадок . 175

35. Проектирование оснований по первой группе предельных состояний . 177

36. Расчет нескальных оснований гидротехнических сооружений . 183

Глава 10. Искусственные основания . 188

37. Принципы расчета искусственных оснований . 188

38. Поверхностное к глубинное уплотнение грунтов механическими способами . 190

39. Замена слабых грунтов (грунтовые подушки) . 196

40. Физико-химические методы укрепления и улучшения грунтов . 197

41. Улучшение свойств лёссовых просадочных грунтов . 202

42. Искусственные основания при строительстве на заторфованных грунтах и торфах . 207

Глава 11. Свайные фундаменты . 209

43. Виды свайных фундаментов, типы и конструкции свай . 209

44. Принципы проектирования свайных фундаментов . 216

45. Расчет свай и ростверков по первому предельному состоянию . 220

46. Определение несущей способности свай испытанием статической и динамической нагрузками . 222

47. Расчет свайных фундаментов и их оснований по второму предельному состоянию . 224

48. Особенности расчета свайных фундаментов в просадочных лёссовых грунтах . 226

Глава 12. Фундаменты глубокого заложения . 228

49. Принципы проектирования фундаментов глубокого заложения . 228

50. Опускные колодцы . 229

51. Колодцы-оболочки и буровые опоры-столбы . 232

52. Кессонные фундаменты . 236

Глава 13. Устройство котлованов под фундаменты и сооружения . 238

53. Назначение размеров котлованов и разбивка их на местности . 238

54. Крепление стенок траншей и котлованов . 240

55. Осушение котлованов . 247

56. Устройство котлованов и фундаментов на местности, покрытой водой . 249

Глава 14. Проектирование и устройство оснований и фундаментов на лёссовых просадочных грунтах . 250

57. Проектирование оснований в фундаментов зданий в промышленных сооружений на просадочных грунтах . 251

58. Методы устройства оснований в гидросооружений оросительных систем на просадочных грунтах . 257

59. Проектирование оснований гидросооружений на лёссовых просадочных грунтах . 260

Глава 15. Устройство фундаментов в особых условиях . 263

60. Основные принципы устройства фундаментов и сооружений в особых грунтовых условиях . 263

61. Устройство фундаментов зданий и гидромелиоративных сооружений на водонасыщенных биогенных грунтах . 264

62. Устройство фундаментов на вечномерзлых и набухающих грунтах . 265

63. Устройство фундаментов в других сложных грунтовых условиях . 270

64. Фундаменты при динамических нагрузках . 273

Приложение . 278

Указатель литературы . 280

Предметный указатель . 281

Источник

Лекция 4 Основания и фундаменты

Понятие об основаниях и требования к ним

Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры и используемые в строительных целях, называют грунтами. Грунты представляют собой скопление частиц различной величины, между которыми находятся поры (пустоты). Прочность сцепления между частицами грунта во много раз меньше прочности самих частиц. Эти частицы образуют скелет грунта.

Основанием называют массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания. Основания бывают двух видов: естественные и искусственные.

Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом и способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания.

Искусственным основанием называют искусственно уплотненный или упрочненный грунт, который в природном состоянии не обладает достаточной несущей способностью по глубине заложения фундамента.

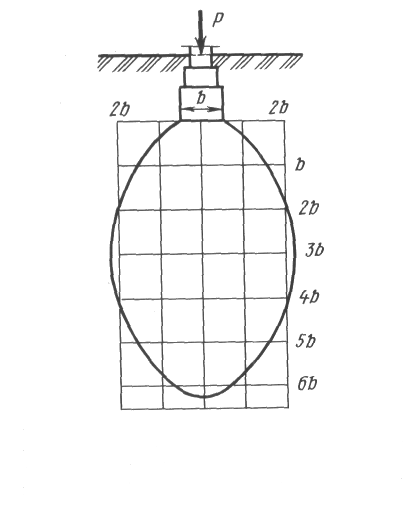

Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывает в грунте основания напряженное состояние и деформирует его. На рис. 4.1 показана примерная форма напряженного объема грунта. Как видно из рисунка, глубина и ширина напряженной зоны значительно превышают ширину фундамента.

По мере углубления ниже фундамента область распространения напряжений увеличивается до определенного значения, а их абсолютная величина снижается, и постепенно область распространения напряжений уменьшается. На глубине более 6Ь грунт практически не испытывает напряжений.

Рис. 4.1. Напряженная зона грунта основания под

Ь — ширина фундамента, Р — нагрузка от здания,

передаваемая фундаментом на основание

Действующие нагрузки деформируют основания, вызывая осадку здания. В соответствии с изложенным грунты, составляющие основание, должны отвечать следующим требованиям: обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью (большие и неравномерные осадки здания могут привести к его повреждению и даже разрушению); не быть пучинистыми, т. е. иметь свойство увеличения объема при замерзании влаги в порах грунта (в соответствии с этим требованием выбирают глубину заложения фундамента, которая должна быть согласована с глубиной промерзания грунта в районе строительства); не размываться и не растворяться грунтовыми водами, что также приводит к снижению прочности основания и появлению непредусмотренных осадок здания; не допускать просадок и оползней.

Просадки могут произойти при недостаточной мощности слоя грунта, принятого за основание, если под ним располагается грунт, имеющий меньшую прочность (более слабый грунт). Оползни грунта могут возникнуть при наклонном расположении пластов грунта, ограниченных крутым рельефом местности.

Главное же внимание при проектировании уделяется вопросу обеспечения равномерности осадок. При этом необходимо, прежде всего, учитывать, что нагрузка от здания может вызвать разрушение основания при его недостаточной несущей способности. С другой стороны, основание может и не разрушиться, но осадка здания окажется столь неравномерной, что в стенах здания появятся трещины, а в конструкциях возникнут усилия, могущие привести к аварийному состоянию всего здания или его части.

Грунты оснований зданий и сооружений не должны обладать свойством ползучести, т. е. способностью к длительной незатухающей деформации под нагрузкой. Классическим примером этого является почти 800-летняя осадка Пизанской башни, строившейся более 200 лет (рис. 4.2).

Грунтовые воды оказывают значительное влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунтов, понижая несущую способность основания.

Если же в грунте содержатся легко растворимые в воде вещества (например, гипс), возможно выщелачивание его, что влечет за собой увеличение пористости основания и снижение его несущей способности. Для этого в необходимых случаях понижают уровень грунтовых вод. Когда скорость движения грунтовых вод такова, что возможно вымывание частиц мелкозернистых грунтов, необходимо применять меры по защите основания. Для этого устраивают вокруг здания специальное шпунтовое ограждение или дренаж.

Каковы же основные виды грунтов и их свойства? Грунты разнообразны по своему составу, структуре и характеру залегания. Принята следующая строительная классификация грунтов:

Скальные — залегают в виде сплошного массива (граниты, кварциты, песчаники и т. д.) или в виде трещиноватого слоя. Они водоустойчивы, несжимаемы и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными основаниями. Трещиноватые слои скальных грунтов менее прочны.

Крупнообломочные — несвязные обломки скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм (свыше 50 %). К ним можно отнести гравий, щебень, гальку, дресву. Эти грунты являются хорошим основанием, если под ними расположен плотный слой.

Песчаные — состоят из частиц крупностью от 0,1 до 2 мм. В зависимости от крупности частиц пески разделяют на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Чем крупнее и чище пески, тем большую нагрузку может выдержать слой основания из него. Сжимаемость плотного песка невелика, но скорость уплотнения под нагрузкой значительна, поэтому осадка сооружений на таких основаниях быстро прекращается. Пески не обладают свойством пластичности.

Частицы грунта крупностью от 0,05 до 0,005 мм называют пылеватыми. Если в песке таких частиц от 15 до 50 %, то их относят к категории пылеватых. Когда в грунте пылеватых частиц больше, чем песчаных, грунт называют пылеватым.

Глинистые — связные грунты, состоящие из частиц крупностью менее 0,005 мм, имеющих в основном чешуйчатую форму. В отличие от песков глины имеют тонкие капилляры и большую удельную поверхность соприкосновения между частицами. Так как поры глинистых грунтов в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании глины происходит ее пучение. Несущая способность глинистых оснований зависит от влажности. Сухая глина может выдерживать довольно большую нагрузку. Глинистые грунты делятся на глины (с содержанием глинистых частиц более 30%), суглинки (10. 30%) и супеси (З. 10%).

Лёссовые (макропористые) — глинистые грунты с содержанием большого количества пылеватых частиц и наличием крупных пор (макропор) в виде вертикальных трубочек, видимых невооруженным глазом. Эти грунты в сухом состоянии обладают достаточной прочностью, но при увлажнении способны давать под нагрузкой большие осадки. Они относятся к просадочным грунтам и при возведении на них зданий требуют надлежащей защиты оснований от увлажнения. С органическими примесями (растительный грунт, ил, торф, болотный торф) неоднородны по своему составу, рыхлы, обладают значительной сжимаемостью. В качестве естественных оснований под здания непригодны.

Насыпные — образовавшиеся искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т. п. Обладают свойством неравномерной сжимаемости, и в большинстве случаев их нельзя использовать в качестве естественных оснований под здания. В практике встречаются также намывные грунты, образовавшиеся в результате очистки рек и озер. Эти грунты называют рефулированными насыпными грунтами. Они являются хорошим основанием для зданий.

Плывуны — образуются мелкими песками с илистыми и глинистыми примесями, насыщенными водой. Они непригодны как естественные основания. Основания должны обеспечивать пространственную жесткость и устойчивость здания, поэтому нормами предусмотрены допустимые величины осадок здания (80. 150 мм в зависимости от вида здания).

Фундаменты и их конструктивные решения

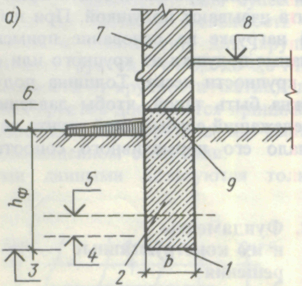

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее на основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называют поверхностью фундамента или обрезом, а нижнюю его плоскость, непосредственно соприкасающуюся с основанием, — подошвойфундамента. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называют глубиной заложения фундамента, которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта (рис. 4.4). Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. На рисунке приведены изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; ее назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала.

| Рис. 4.4. Определение глубины заложения фундаментов а — схема: 1 — полотна фундамента, 2 — тело фундамента. 3 — отметка глубинызаложения фундаментa. 4 — отметка глубины промерзания грунта, 5 — отметка уровня грунтовых вод, б — планировочная отметка, 7 — стена, 8 — уровень пола I этажа, 9 -обрез фундамента, hф —глубина заложения фундаментa, В- ширина подошвы фундамента, в — карм нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов |

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жесткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб.

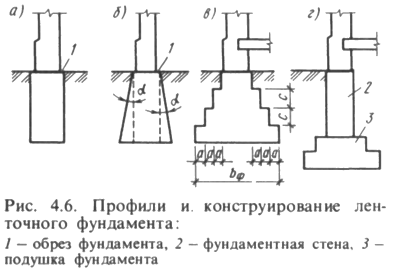

Ленточные фундаменты. По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену в простейшем случае представляет собой прямоугольник (рис. 4.6, а). Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50. 150 мм. Однако прямоугольное сечение .фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

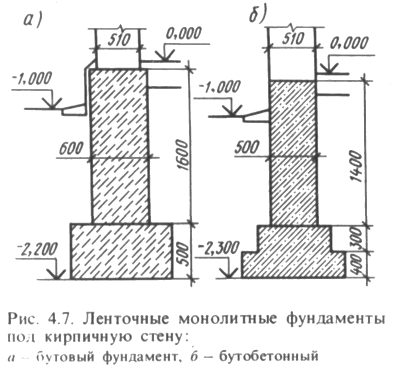

Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путем ее уширения. Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция (рис. 4.6,6), где угол а определяет распространение давления и принимается для бутовой кладки и бутобетона от 27 до 33°, для бетона — 45°. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определенными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчетной ширины подошвы выполняют прямоугольными или ступенчатой формы (рис. 4.6, в, г) с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимают 20. 25 см, а по высоте (с) — соответственно 40. 50 см По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. На рис. 4.7 показан ленточный фундамент из бутового камня и бутобетона. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина — от 0,15 до 0,25 м. Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или цементном растворе с обязательной перевязкой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором).

Бутобетонные фундаменты состоят из бетона класса В5 с включением в его толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоемкие при возведении, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом.

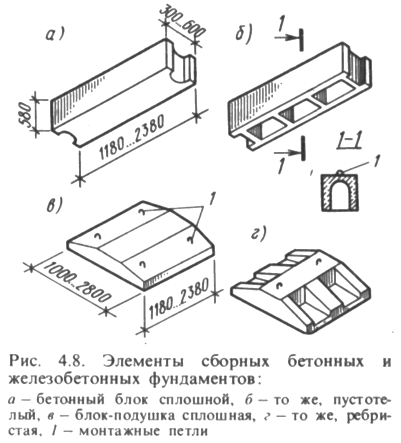

Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления (рис. 4.8), которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

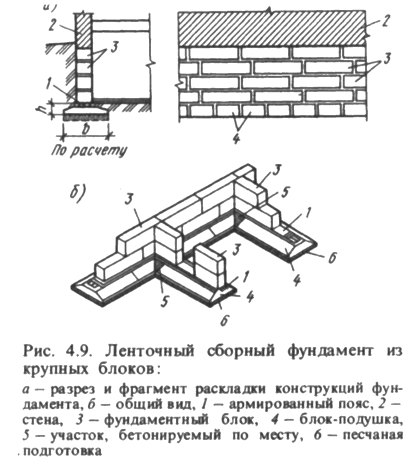

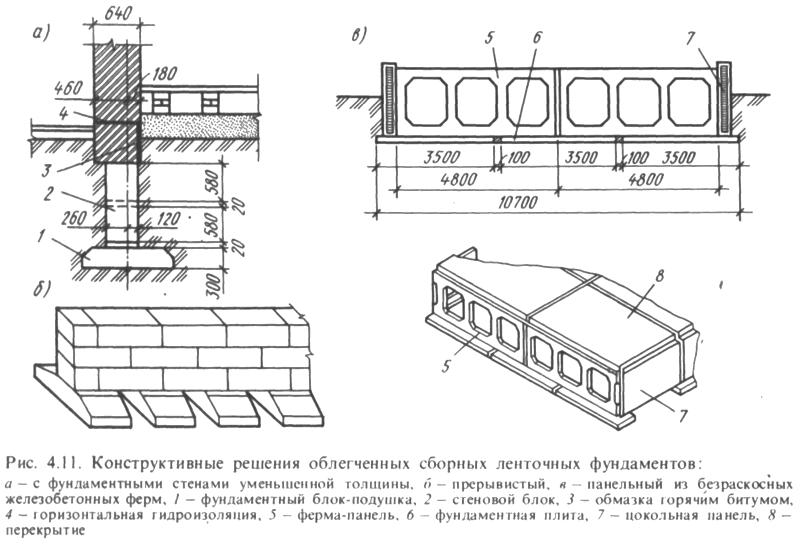

Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 100. 150 мм, которая должна быть тщательно утрамбована.

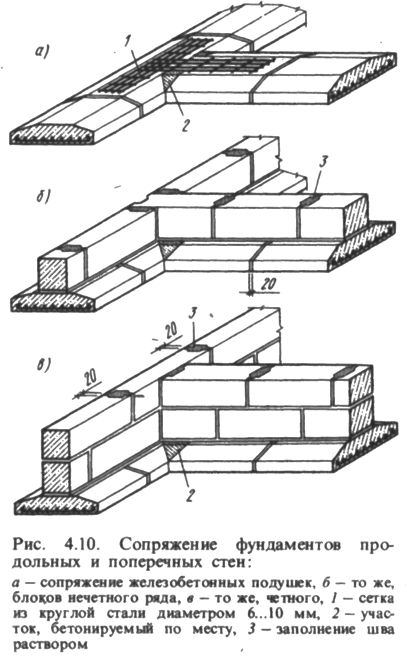

Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм (рис. 4.8, 4.9). Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен

обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6. 10 мм (рис. 4.10).

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 мм, а блоки-стенки — шириной 300, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 и длиной от 780 до 2380 мм.

В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 380, 510 и 640 мм (рис. 4.11, а). При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и в результате получается экономия бетона. Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фундаментов (рис. 4.11,6), в которых блоки-подушки укладывают на расстоянии 0,3. 0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком.

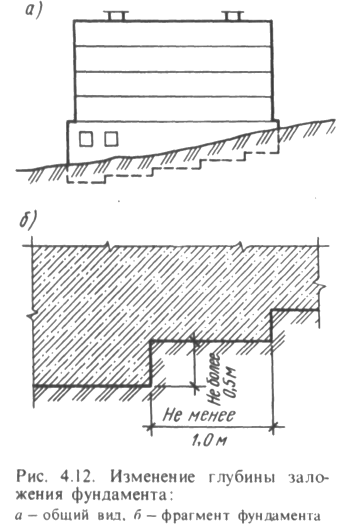

При строительстве зданий на участках со значительными уклонами фундаменты стен выполняют с продольными уступами (рис. 4.12). Высота уступов должна быть не более 0,5 м, а длина — не менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются при устройстве перехода фундаментов внутренних стен к фундаментам наружных при разных глубинах их заложения.

Если необходимо обеспечить независимую осадку двух смежных участков здания (например, при их разной этажности), то при устройстве ленточных монолитных фундаментов в их теле устраивают сквозные, разъединяющие фундамент зазоры. Для этого в зазоры вставляют доски, обернутые толем. В подвальных зданиях доски с наружной стороны вынимают и швы в этих местах заполняют битумом. Если фундаменты сборные, то для обеспечения необходимого зазора блоки укладывают так, чтобы вертикальные швы совпадали.

В местах пропуска различных трубопроводов (водопровода, канализации и др.) в монолитных фундаментах заранее

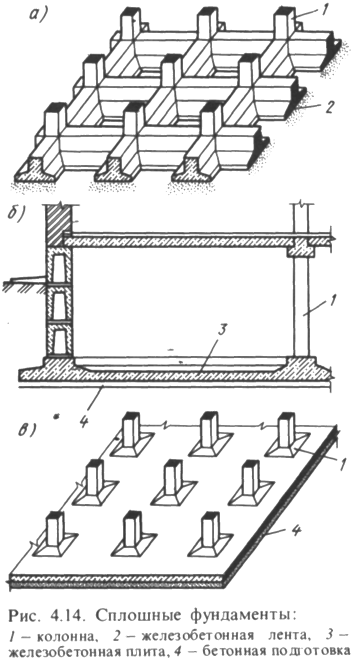

При небольших нагрузках на фундамент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными (рис. 4.13, а). Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2,5. 3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может составлять 6 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение столбчатых фундаментов во всех случаях должно быть не менее: бутовых и бутобетонных — 0,6 х 0,6 м; бетонных — 0,4 х 0,4 м.

Источник