5.5.3. Определение основных размеров фундаментов (ч. 1)

Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в большинстве случаев определяются исходя из расчета оснований по деформациям, который включает:

- – подсчет нагрузок на фундамент;

- – оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства; определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов;

- – выбор глубины заложения фундамента;

- – назначение предварительных размеров подошвы по конструктивным соображениям или исходя из условия, чтобы среднее давление на основание равнялось расчетному сопротивлению грунта, приведенному в табл. 5.13;

- – вычисление расчетного сопротивления грунта основания R по формуле (5.29), изменение в случае необходимости размеров фундамента с тем, чтобы обеспечивалось условие p ≤ R ; в случае внецентренной нагрузки на фундамент, кроме того, проверку краевых давлений;

- – при наличии слабого подстилающего слоя проверку соблюдения условия (5.35);

- – вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства (5.28); при необходимости корректировку размеров фундаментов.

В случаях, оговоренных в п. 5.1, выполняется расчет основания по несущей способности. После этого производятся расчет и конструирование самого фундамента.

А. ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Определение размеров подошвы фундамента по заданному значению расчетного сопротивления грунта основания. Обычно вертикальная нагрузка на фундамент N0 задается на уровне его обреза, который чаще всего практически совпадает с отметкой планировки. Тогда суммарное давление на основание на уровне подошвы фундамента будет:

где

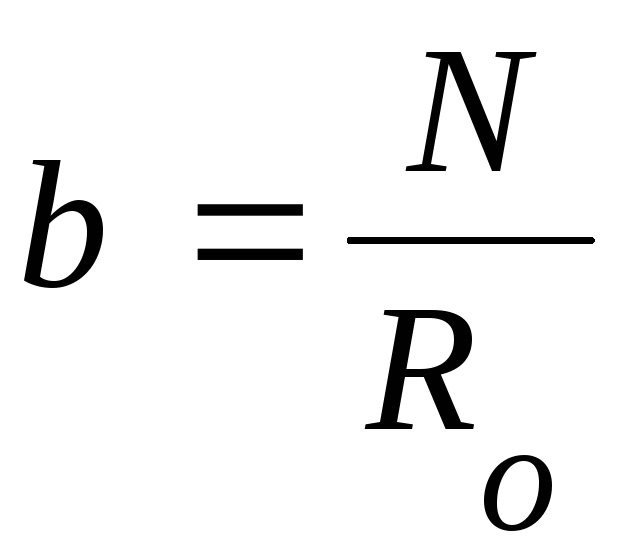

Если принять p = R , получим следующую формулу для определения необходимой площади подошвы фундамента:

Задавшись соотношением сторон подошвы фундамента η = l/b , получим:

Зная размеры фундамента, вычисляют его объем и вес Nf , а также вес грунта на его обрезах Ng и проверяют давление по подошве:

Определение размеров подошвы фундамента при неизвестном значении расчетного сопротивления грунта основания. Как видно из формулы (5.29), расчетное сопротивление грунта основания зависит от неизвестных при проектировании размеров фундамента (глубины его заложения d и размеров в плане b×l ), поэтому обычно эти размеры определяются методом последовательных приближений. В качестве первого приближения принимают размеры фундамента по конструктивным соображениям или из условия (5.41), т.е. принимая R = R0 .

Однако необходимые размеры подошвы фундамента можно определить за один прием. Из формулы (5.41)

ηb 2 (R –

а с учетом формулы (5.29) при b kz = 1)

Уравнение (5.43) приводится к виду:

для ленточного фундамента

для прямоугольного фундамента

Решение квадратного уравнения (5.44) производится обычным способом, а уравнения (5.45) — методом последовательного приближения или по стандартной программе.

После вычисления значения b с учетом модульности и унификации конструкций принимают размеры фундамента и проверяют давление по его подошве по формуле (5.42).

Пример 5.7. Определить ширину ленточного фундамента здания жесткой конструктивной схемы без подвала ( db = 0). Отношение L/H = 1,5. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Нагрузка на фундамент на уровне планировки n0 = 900 кН/м. Грунт — глина с характеристиками, полученными при непосредственных испытаниях: φII = 18°, cII = 40 кПа, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , IL = 0,45.

Решение. по табл. 5.10 имеем: γс1 = 1,2 и γс2 = 1,1; по табл. 5.11 при φII = 18°; Мγ = 0,43; Мq = 2,73; Мc = 5,31. Поскольку характеристики грунта приняты по испытаниям, k = 1.

Для определения ширины фундамента b предварительно вычисляем:

a1 = 1,2·1,1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2 = 370,1.

Подставляя эти значения в формулу (5.44), получаем 10,22 b 2 + 370,1 b – 900 = 0, откуда

Принимаем b = 2,4 м.

Пример 5.8. Определить размеры столбчатого фундамента здания гибкой конструктивной схемы ( γс2 = 1). Соотношение сторон фундамента η = l/b = 1,5, нагрузка на него составляет: N0 = 4 МН = 4000 кН. Грунтовые условия и глубина заложения те же, что и в предыдущем примере.

a0η = 1,2 · 1 · 0,43 · 18 · 1,5 = 13,93;

a1η = [1,2 · 1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2] 1,5 = 499,22.

Затем, подставляя в уравнение (5.45) полученные величины (13,93 b 3 + 499,22 b 2 – 4000 = 0) и решая его по стандартной программе, находим b = 2,46 м, тогда l = 1,5 b = 3,7 м.

Принимаем фундамент с размерами подошвы 2,5×3,7 м.

Определение размеров подошвы фундамента при наличии слабого подстилающего слоя. При наличии в пределах сжимаемой толщи основания (на глубине z от подошвы фундамента) слоя грунта с худшими прочностными свойствами, чем у лежащего выше грунта, размеры фундамента необходимо назначать такими, чтобы обеспечивалось условие (5.35). Это условие сводится к определению суммарного вертикального напряжения от внешней нагрузки и от собственного веса лежащих выше слоев грунта ( σz = σzp + σzg ) и сравнению этого напряжения с расчетным сопротивлением слабого подстилающего грунта R применительно к условному фундаменту, подошва которого расположена на кровле слабого грунта.

Пример 5.9. Определить размеры столбчатого фундамента при следующих инженерно-геологических условиях (см. рис. 5.24). На площадке от поверхности до глубины 3,8 м залегают песни крупные средней плотности маловлажные, подстилаемые суглинками. Характеристики грунтов по данным испытаний: для песка φII = 38°, сII = 0, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , E = 40 МПа; для суглинков φII = 19°, сII = 11 кПа, γII = 17 кН/м 3 , E = 17 МПа. Здание — с гибкой конструктивной схемой без подвала ( db = 0). Вертикальная нагрузка на фундамент на уровне поверхности грунта N0 = 4,7 MH. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Предварительные размеры подошвы фундамента примяты исходя из R = 300 кПа (табл. 5.13) равными 3×3 м.

Решение. по формуле (5.29) с учетом табл. 5.11 и 5.12 получаем;

Для определения дополнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки на кровле слабого грунта предварительно находим:

среднее давление под подошвой

p = N0/b 2 +

дополнительное давление на уровне подошвы

По табл. 5.4 при ζ = 2z/b = 2 · 1,8/3 = 1,2 коэффициент α = 0,606. Тогда дополнительное вертикальное напряжение па кровле слабого слоя от нагрузки на фундамент будет:

Ширина условного фундамента составит:

Для условного фундамента на глубине z = 1,8 м при γc1 = γc2 = k = 1 расчетное сопротивление суглинков по формуле (5.29) будет:

Rz = 0,47 · 4 · 17 + 2,88 · 3,8 · 18 + 5,48 · 11 = 30 + 196 + 60 = 286 кПа.

Вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z = 3,8 м

Проверяем условие (5.35):

315 + 62 = 377 > Rz = 286 кПа,

т.е. условие (5.35) не удовлетворяется и требуется увеличить размеры фундамента. Расчет показал, что в данном случае необходимо принять b = 3,9 м.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Ширина подошвы ленточного фундамента

Очень захотелось вынести это в отдельную тему. Уже не первый раз меня спрашивают о необходимой ширине ленточного фундамента для дома, а в виде исходных данных дают вес дома в тоннах (250 тонн, например). К тому же, многие строители, имея длительный опыт работы без проектов, подливают масла в огонь. Берут вес дома (500 т), суммарную длину несущих стен (допустим, дом 10х10м с одной стеной в центре – длина его стен 50 м). А еще они знают, что давление под подошвой фундамента (т.е. нагрузка, передаваемая от дома на 1 квадратный метр грунта) для нормальных грунтов не должно превышать 30 кг/м 2 . И вот по нехитрой формуле они определяют ширину подошвы ленточного фундамента для дома 500/(30∙50) = 0,35 м и со спокойной душой принимают ширину фундамента по ширине стены 0,4 м.

Рассмотрим на примере, что ошибочного в такой математике, и как правильно собирать нагрузку для расчета ленточного фундамента дома.

Возьмем дом 7х10 м, а нагрузки на него, собранные по всем правилам, возьмем из вот этой темы «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома».

Нагрузки на фундамент собираются для каждой стены, т.к. есть стены несущие, с максимальной нагрузкой, есть самонесущие (несут только свой вес, на них не опираются перекрытия), да и несущие стены сильно разнятся по нагрузке (средняя стена нагружена намного больше, чем крайние).

Стена по оси

Длина стены, м

Постоянная расчетная нагрузка на 1 метр стены (вес всех конструкций) кг/м

Временная расчетная нагрузка на 1 метр стены (вес мебели, людей, снега и т.п.) кг/м

1 (несущая)

2 (несущая)

3 (несущая)

А (самонесущая)

Б (самонесущая)

Пользуясь таблицей, можно посчитать вес конструкций дома.

Без учета временной нагрузки:

8147∙10 + 11559∙10 + 8147∙10 + 8688∙7 + 8688∙7 = 400162 кг = 400,2 т.

С учетом временной нагрузки:

925∙10 + 1850∙10 + 925∙ 10 + 400162 = 437162 кг = 437,2 т.

Заметьте, строитель никогда не будет учитывать временную нагрузку (хотя это делать обязательно нужно), а значит 400,2-437,2=37 т не будут учтены при расчете фундамента, а это не маленькая нагрузка.

Сейчас грубо прикинем ширину подошвы фундамента «по методу строителя»:

489,3/(30∙44) = 0,4 м (т.е. если ширина стен 0,4 м, то по этой математике фундамент уширять вовсе не нужно). В этой формуле 44 м – это суммарная длина стен дома, 30 т/м 2 – предполагаемая несущая способность грунта.

Теперь же прикинем ширину подошвы с учетом разных нагрузок на стены по разным осям (сведем результаты в таблицу), предполагая, что грунт выдержит давление под подошвой 30 т/м 2

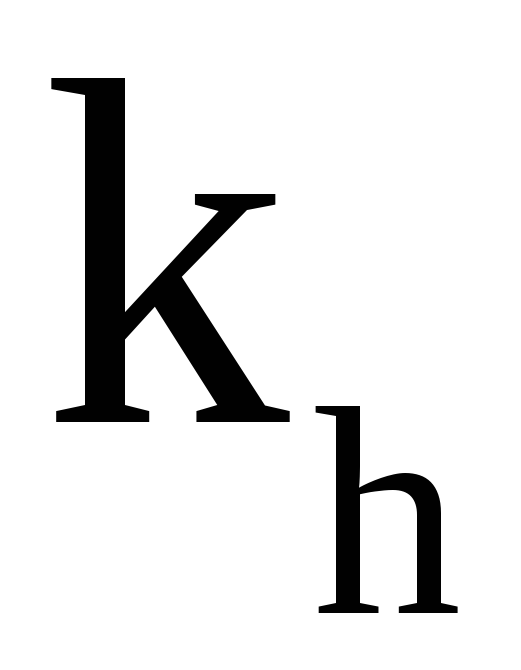

, (7)

, (7) при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам,С

при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам,С