На таран: оружие, которым завоевывали города, и что с ним стало теперь

Пистолеты, винтовки и пуленепробиваемые щиты. Это далеко не все оснащение современного спецназа. Сегодня бойцы вооружены массой тактических инструментов, которые помогают им решать боевые задачи. Чтобы выбивать двери, солдаты используют штурмовые тараны. Они сварены из металлических труб весом от 15 до 20 килограммов. По словам военных, это самый простой и быстрый способ попасть в помещение. Но мало кто знает, что это устройство, как и многие другие, было изобретено еще в древние времена. В каком веке появился таран? Как его используют сегодня? В каких сферах до сих пор применяют катапульты? Кто стреляет людьми из рогатки? И почему рыбаки заменили катапульты на пневмопушки? Об этом рассказывает программа «Невероятно интересные истории» с ведущим Сергеем Доля на РЕН ТВ!

Предок тактического тарана

Тяжелое бревно, повешенное на веревках и сверху закрытое крышей, — предок современного тактического тарана. Это нехитрое устройство использовали еще древние ассирийцы в IX веке до нашей эры. С помощью массивных бревен солдаты ломали крепостные ворота. Но чтобы справиться с настоящим осадным тараном, требовалось почти 100 бойцов.

Для чего древнему тарану нужна была закрытая крыша? Такое орудие на колесах подкатывали к стене. Сверху сидели лучники с камнями, с горящим маслом и так далее. Чтобы людей не поранили, делалась крыша. Чтобы бревно не превращалось сразу в труху, его обшивали металлом. И дальше эти люди просто раскачивали бревно и разбивали ворота во вражеский замок.

Иногда навес для тарана был разделен на несколько этажей, и на каждом уровне военные подвешивали по бревну. Такой конструкцией пробивали не только крепостные ворота, но и каменные стены.

«Логическим продолжением наземного тарана, конечно, является таран морской. В античные времена нос корабля, усиленный каким-либо металлом, как правило бронзой, был основным оружием в морском бою. И главная тактика античного флота была в том, чтобы топить вражеские корабли именно с помощью удачных маневров, которые позволяли протаранить борт корабля противника», — рассказал историк Кирилл Сутормин.

Осадные башни

Когда заходить в захваченное здание через дверь слишком опасно, оперативники используют окна. Иногда бойцы десантируются на крышу с вертолета или спускаются по стенам. Если этот вариант не подходит, к дому подгоняют броневик и забираются по нему, как по лестнице. Этот прием солдаты также позаимствовали у древних воинов.

«Еще древние греки изобрели осадные башни. Если стены и ворота крепости были слишком прочными, проще было подогнать к ним башню, по которой могли бы взбираться воины. Она представляла собой крепость на колесах и состояла из нескольких этажей, соединенных лестницами. Фасад башни, как и кровлю тарана, покрывали сырыми шкурами животных, потому что противник пытался поджечь ее. Когда машина все же достигала цели, воины спускали мост прямо на стену замка и бросались на врага», — отметил военный эксперт Эрик Ларсен.

Современные баллисты и катапульты

Сегодня сложно представить, что современная артиллерия тоже произошла от древних осадных орудий. Много веков назад при штурме замков воины использовали баллисты. Их конструкция напоминала огромный арбалет, а вместо стрел эти машины метали горящие колья или камни. В наше время место баллист на поле боя заняли гаубицы и самоходные установки. С их помощью подразделение легко превращает в руины любую стену.

Уникальная российская машина разминирования «Змей Горыныч». Ее так назвали, потому что сразу после выстрела на горизонте появляется огненная стена. «Горыныча», или УР-77, используют саперы для обезвреживания минных полей. Установка выбрасывает шнур, начиненный взрывчаткой, на несколько десятков метров вперед. Через несколько секунд он взрывается. Вместе с ним детонируют и закопанные в землю заряды.

Сегодня «Змей Горыныч» считается одной из самых простых и эффективных установок разминирования, а пусковой механизм УР-77 сделан по принципу обычной средневековой катапульты, только дерево, зажимы и веревку заменили на металл, износостойкие пружины и электропривод.

Катапульта — одно из древнейших изобретений человечества. Ей больше 2000 лет. У нее огромное количество разных модификаций и названий. На Руси, например, такую установку называли пороком. Но, правда, у наших предков большой популярностью она не пользовалась. Они считали ее неэффективной.

Изобретатель из Германии Ганзель Шульц считает иначе. По его словам, катапульта — лучшее военное изобретение древности. Блогер так восхищается смекалкой средневековых воинов, что даже построил во дворе собственную катапульту. Правда, с помощью самодельного орудия Ганзель не побеждает врагов, а развлекает свою собаку — бросает ей мяч.

Что представлял собой требушет?

Реальные катапульты, конечно, были в разы больше и намного мощнее. Они метали снаряды весом 20-30 килограммов. А когда катапульта устарела, инженеры Римской империи доработали ее и создали более совершенное оружие – требушет.

«Это была огромная конструкция, которая в высоту могла достигать пятиэтажного дома. Это был большой рычаг с пращей на конце и противовесом, как правило, в виде огромной корзины, наполненной камнями с другого конца. Для того, чтобы зарядить требушет, нужно было сделать так, чтобы противовес смотрел вверх, а праща со снарядом смотрела вниз, после чего стопорный механизм опускался. Противовес под силой гравитации устремлялся к земле, и праща устремлялась в воздух и метала снаряд. Причем снаряд мог пролететь, в зависимости от размера требушета, даже несколько сотен метров», — отметил Кирилл Сутормин.

Парадокс, но древнее оружие до сих пор используется в повседневной жизни. По принципу действия средневековой катапульты работают многие современные изобретения. Именно с помощью катапульт запускают самолет с авианосцев. На самом деле ученые на протяжении веков пытаются усовершенствовать эту конструкцию, но ничего интересного у них не выходит, а потратили они на это уже миллиарды долларов.

Катапульты в мирное русло

Помимо военной сферы, катапульту научились применять еще в нескольких областях, например, в образовании. Американские студенты-инженеры еще на первых курсах университета разрабатывают и собирают собственные метательные орудия.

«Это делается для того, чтобы они на практике поняли, что такое прочность материалов, расчет упругости толкательного элемента, а также компьютерное моделирование, строительство. Проще, чем построить катапульту, нет ничего. Даже ребенок может просто взять и сделать рогатку», — рассказал изобретатель Илья Старшов.

Неплохо прижилось изобретение древних воинов и в развлекательной индустрии. Катапульту приспособили на одном из американских рок-фестивалей. С ее помощью после выступлений закидывали мусор в огромную корзину.

Рогатка банджи — современная установка. Вместо камней и огненных зарядов стреляет туристами-экстремалами. Еще один родственник осадного орудия предков — водный блоб.

«Это такая большая воздушная подушка в виде капли, откуда и произошло название. Блоб в переводе — «капля». Человек садится на край блоба, второй прыгает на блоб с вышки. И за счет поверхностного натяжения и силы распределения давления по подушке первый человек отстреливается в воду на высоту двух-трех метров», — отметил Илья Старшов.

Катапульту даже научились использовать в рыбалке. С ее помощью забрасывают прикормку в нужное место. Самые изобретательные усовершенствовали механизм и превратили обычную катапульту в пневмопушку, которая работает на сжатом воздухе. Такая установка выстреливает прикормом на несколько десятков метров.

Самые загадочные и интересные места нашей планеты, поразительные обычаи народов, невероятные истории и многое другое – в программе «НИИ РЕН ТВ».

Источник

Осадная техника ассирийцев

Начиная * с правления Тиглатпаласара I (1115-1076 гг до н.э.) Ассирия становится самым мощным в военном отношении государством на Ближнем Востоке. Эту позицию Ассирия удерживала на протяжении пяти веков – с конца XII по конец VII веков до н.э.

Но еще до этого, во времена правления Шамши-Адада I (1813 – 1781 гг. до н.э.), Ассирия, вернее, тогда еще город-государство Ашшур, испытала кратковременный взлет, достигнув могущества, не уступавшего Вавилонии. Сыновья Шамши-Адада I не смогли сохранить независимость государства и в 1757 г. до н.э. признали власть Вавилонии. Но для нас самое важное то, что от правления одного из этих сыновей, Ишме-Дагана I (1797 – 1757 гг. до н.э.), сохранились документы с описаниями осадных методов того времени. Эти документы, датируемые XVIII веком до н.э., были найдены в городе Мари, в верхнем течении Евфрата, и являются первыми письменными источниками по применению таранов, осадных башен, подкопов и земляных насыпей.

В одном из этих документов говорится о применении осадных башен и таранов: «…я повернул и осадил [город] Хурару. Я направил против него осадные башни и тараны и на седьмой день я захватил его. Будьте довольны!». Второй документ сообщает об успешном применении подкопа: «Как только я подошел к городу Кирхадат, я установил осадные башни. С помощью подкопа я вызвал обвал стен. На восьмой день я захватил город Кирхадат. Радуйтесь». Еще в одном месте упоминается о строительстве земляной насыпи: «Город Нилиммар, который Ишме-Даган осаждал, Ишме-Даган теперь взял. До тех пор пока осадные насыпи не достигли верха городской стены, он не мог захватить город. Как только осадные насыпи достигли верха городской стены, он получил власть над городом».

Эти методы осады Ишме-Даган I скорее всего узнал от своего отца, Шамши-Адада I, который провел некоторое время в Вавилоне и мог там изучить осадное искусство вавилонян. Но так как не сохранилось никаких изображений осад в Месопотамии того времени, применение описываемой осадной техники не вполне ясно. Например, не понятно, подкоп вели под землей или же стены разрушали непосредственно у основания с помощью кирок и других орудий. Последнее более вероятно, учитывая частое строительство стен из кирпича-сырца и применение подобной техники еще египтянами, в то время как проведение подземного подкопа требует огромных знаний и опыта.

Не ясно и применение осадных башен. Судя по описанию, в данном случае башни использовались не для штурма стен с помощью перекидного мостика, а, скорее, для создания огневого прикрытия, облегчавшего действие саперов.

Значительно больше сведений об осадном искусстве ассирийцев сохранилось от IX – VII веков до н.э. К этому времени относятся многие дошедшие до нас барельефы с изображением осад и осадной техники. Ассирийская империя в это время была на вершине своего могущества. Наиболее искусны ассирийцы были в военном деле и в первую очередь в искусстве осад, которое стало ключевым в их завоевательных походах и управлении империей. Предполагают, что многие осадные сооружения были заимствованы ими у шумеров, но ассирийцы, подобно римлянам, превзошли изобретателей техники в организации ее применения.

Ассирийские тараны IX века, судя по барельефам Ашшурнасирпала II (883-859 гг.д.н.э.), представляли собой массивные сооружения на шести колесах. Деревянный каркас имел около 5 м в длину и 2-3 м в высоту. В передней части тарана располагалась башенка высотой еще около трех метров. Башенка заканчивалась сводчатой крышей или парапетом и имела бойницы для лучников. Для защиты от огня тараны покрывали мокрыми шкурами. Собственно таран представлял собой бревно с металлическим уплощенным наконечником, которое подвешивалось на веревках к крыше каркаса и раскачивалось подобно маятнику. Узким наконечником было удобно атаковать стыки между каменными плитами стены, расшатывая кладку. Башенка служила для создания огневого прикрытия, которое должно было прогнать защитников со стены и не дать им помешать действию тарана. Вес таких таранов, безусловно, был значительным. Предполагают, что сзади у них имелись шесты, к которым привязывали тягловых животных для их передвижения. Позднее ассирийские цари предпочитали жертвовать весом в пользу мобильности.

Уже при Салманасаре III (858 – 824 гг. до н.э.) таран облегчили и поставили только на четыре колеса. Судя по изображению на Воротах Салманасара III (рис. 3), существовала модель вообще без тарана-шеста, в виде повозки с заостренным носом, напоминающим голову быка. Повозку, вероятно, нагружали камнями или землей и, разгоняя, направляли в стену или ворота. Позади повозки находились лучники, прикрывавшие своим огнем действия тарана. Несколько лучников можно видеть и в самой повозке. Однако такая конструкция тарана была явно слабее маятникового типа с шестом и поэтому быстро вышла из употребления – в дальнейшем изображения таких таранов уже не встречаются.

Рис. 1. Таран на шести колесах времен Ашшурнасирпала II (IX век до н.э.).

Рис. 2. Реконструкция ассирийских таранов IX – VII веков до н.э.

Рис. 3. Изображение ассирийского тарана на четырех колесах.

Ворота Салманасара III (IX век до н.э.).

Саргон II (Шаррумкен II, 722 – 705 гг. до н.э.) увеличил разрушительный эффект таранов, первым расположив их группами по несколько штук против одного участка стены. При царе Синахерибе (Синаххе-Эрибе, 705 – 681 гг. до н.э.) появились разборные тараны, состоявшие из нескольких частей. Это позволило легко перевозить осадную технику в обозе и быстро собирать ее на месте. В это же время была увеличена длина шеста, что усилило мощность таранов.

Рис. 4. Применение ассирийцами группы таранов против одного участка стены.

Рисунок с барельефа времен Саргона II (VIII век до н.э.).

Ассирийцы использовали таран двумя способами. Первый заключался в том, чтобы подвести таран к воротам, как к наиболее слабому месту в обороне. Чтобы противодействовать этому, ворота стали защищать фланкирующими башнями, значительно усложнив для атакующих подобное применение тарана. Второй, более сложный способ, заключался в постройке земляной насыпи, которая позволяла подвести таран непосредственно к стене, причем к верхней части стены, которая обычно была тоньше и слабее основания. Для этого насыпи старались делать как можно более пологими, чтобы облегчить продвижение тарана к стене (раскопки на месте иудейского города Лахиша, взятого ассирийцами штурмом, показали, что насыпь имела уклон около 30° и становилась все более пологой по направлению к вершине). Возможно, именно с распространением второго способа применения таранов последние стали делать более легкими.

Защитники боролись с таранами при помощи цепей, которые набрасывали на головную часть бревна, чтобы затем подтягивать ее вверх. В ответ ассирийцы создали специальные отряды воинов, которые захватывали цепи железными крючьями и повисали на них всем весом своего тела.

Огромную опасность для осадной техники представлял огонь, ведь даже земляные насыпи имели деревянный каркас, который легко можно было сжечь. Для защиты таранов от огня ассирийцы покрывали их сверху мокрыми шкурами, однако и это не всегда помогало. Так, на одном барельефе можно видеть как команда в расположенной впереди башенке поливает таран водой из длинных труб (рис.8), а на другом барельефе (рис.9) изображен таран, который воин тушит, поливая его водой при помощи длинной ложки.

Рис. 5. Осада города ассирийцами.

Осажденные захватили таран цепями и пытаются подтянуть его вверх, а ассирийские воины стараются противодействовать этому. Вероятно, осажденные также подожгли таран, так как воины в башенке льют сверху воду. Барельеф на Балаватских воротах Салманасара III (IX век до н.э.).

Рис. 6. Разборный ассирийский таран с длинным шестом.

Воин в башенке тушит пожар, поливая таран водой при помощи длинной ложки. Время правления царя Синахериба (VII век до н.э.).

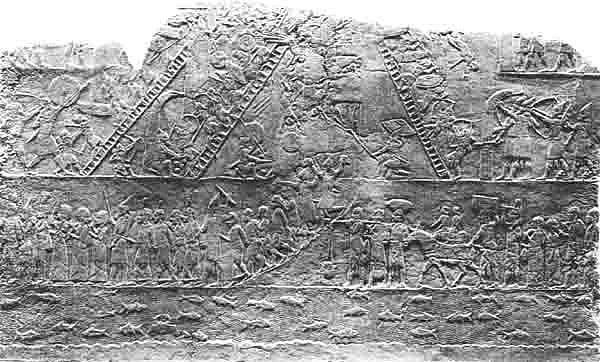

Рис. 7. Штурм крепости ассирийцами. VIII век до н.э.

Рис. 8. Осада города ассирийцами.

Хорошо видна атака укреплений сразу несколькими таранами. Барельеф времени правления Тиглатпаласара III (VIII век до н.э.).

Судя по барельефам, ассирийский штурмовой отряд, который взбирался по лестницам на стены, состоял как из копейщиков, так и из лучников. Воины этого отряда не носили длинных доспехов, столь обычных для ассирийцев. Такой доспех стеснял движения ног и не позволил бы быстро взбираться по лестнице. Поэтому их укороченная одежда доходила лишь до колен.

Эти штурмовые отряды, без сомнения, были отлично обученными элитными войсками. Если внимательно присмотреться к барельефам, то можно видеть, что копейщики, взбираясь по лестницам, держат свое оружие в руках (в правой руке копье, а в левой щит), лучники же умудряются даже стрелять из лука прямо с лестницы. Другими словами, воины штурмовых ассирийских отрядов взбирались по лестницам без помощи рук!

Рис. 9. Штурм египетского города.

Фрагмент ассирийского барельефа из дворца Ашшурбанипала в Ниневии, около 645 г. до н.э. Хорошо видны штурмовые отряды копейщиков и лучников, взбирающихся по лестницам под прикрытием огня лучников, расположившихся за большими стационарными щитами. В центре барельефа можно видеть ассирийского солдата, производящего подкоп. Внизу слева изображены пленные солдаты, вероятно, иностранные наемники, которых ассирийцы обратили в рабов после захвата города. В нижнем правом углу можно видеть коренных египтян, идущих вместе со своими детьми и пожитками – обычная ассирийская практика переселения жителей захваченных городов на необжитые земли Ассирии.

Однако даже хорошо подготовленный штурмовой отряд вряд ли смог бы выполнить свою задачу без «группы прикрытия». Роль последней играли лучники, укрывшиеся за большими стационарными осадными щитами. Главной задачей лучников было прогнать защитников с верха стены, тем самым сведя к минимуму обстрел штурмовой группы. Ассирийские щиты (геррхоны) были несколько выше человеческого роста и часто вверху загибались внутрь. Их упирали в землю и удерживали за ручку специальные воины (держатели щитов). Ни на одном барельефе нет изображения этих щитов в анфас, однако, очевидно, они были достаточно широкими, чтобы обеспечить защиту 2 – 3 воинам. Первые известные нам изображения осадных щитов встречаются на ассирийских барельефах IX – VII веков до н.э.

Рис. 10. Разновидности ассирийских осадных щитов для прикрытия лучников.

Рис. 11. Ассирийский лучник, укрывшийся за осадным щитом.

Помимо лучников ассирийцы во время осад широко применяли пращников и боевые колесницы. Благодаря крутой параболической траектории полета камней из пращи, пращники оказывались особенно эффективны против защитников, укрывшихся за парапетом стены. Немалую проблему для обороняющихся представляли и ассирийские колесницы, которые, проносясь вдоль стен, осыпали защитников градом стрел под совершенно неожиданным углом атаки и также быстро уходили из-под обстрела .

На многих ассирийских барельефах можно видеть и саперов, работающих у основания стены. Они использовали такие орудия как ломы, киркомотыги и буравы. Постепенно пробивая углубление в стене, они одновременно укрепляли стену деревянными подпорками, чтобы она не рухнула прямо на них. Когда углубление становилось достаточно большим и глубоким, подпорки поджигали и стена обрушивалась. Для защиты от обстрела из крепости саперы времен Ашшурнасирпала II (884 – 859 гг. до н.э.) носили длинный, доходивший до лодыжек, доспех и шлем с бармицей для защиты шеи и лица. Саперы при последующих правителях носили лишь короткий доспех, шлем и небольшой круглый щит, которым они прикрывались, держа его одной рукой, в то время как другой они производили подкоп. Это едва ли служило эффективной защитой и вряд ли способствовало быстрой работе. Поэтому при Ашшурбанипале (669 – 630 гг. до н.э.) для защиты саперов стал использоваться большой плетеный щит, изгибавшийся наверху так, что сапер мог легко прислонить его к стене. При этом обе его руки оставались свободны для работы. Щиты, должно быть, были достаточно прочными, чтобы выдержать камни, сбрасываемые со стены.

Рис. 12. Сапер, производящий подкоп под прикрытием плетеного осадного щита.

По барельефам и письменным источникам известно, что ассирийские цари не раз водили свои армии в полевые сражения, выезжая вперед на колеснице. Но на всех барельефах с изображением осад цари располагаются только позади лучников, обеспечивающих огневую поддержку. При этом они всегда одеты в длинный доспех, доходящий до лодыжек, – яркое свидетельство того, что у них даже в мыслях не было возглавить штурмовой отряд. Наверняка не малую роль в этом играл вопрос престижа – одно дело возглавить элитный отряд колесниц и совсем другое – идти на штурм впереди пехоты, пусть даже отборной. Однако нельзя исключить и вероятность того, что цари считали штурм много опаснее полевого сражения и именно поэтому не принимали в нем участия.

Высокий уровень развития осадного искусства ассирийцев в VII веке до н.э. хорошо демонстрирует описание взятия египетского города Мемфиса Асархаддоном (Ашшураххеиддином) в 671 г. до н.э.: «Я осадил Мемфис, королевскую резиденцию Тахарка, и покорил ее за полдня при помощи подкопа, бреширования и штурмовых лестниц». Показательна и осада иудейского города Лахиша царем Синахерибом. Об этой осаде сохранилось немало свидетельств – ассирийские барельефы, царские записи, Библия и археологические изыскания.

Город располагался на горе с крутыми склонами и имел мощные укрепления. Окружавшие город высокие стены с квадратными башнями завершались зубчатым парапетом. Кроме того, евреи установили на верху стены деревянные рамы, в которых закрепляли щиты, обеспечивавшие дополнительную защиту. Главные ворота находились близ юго-западной оконечности города; к ним вела узкая дорога. Внешние ворота были защищены двумя мощными башнями. Еще две башни защищали внутренние ворота, которые располагались под прямым углом к внешним так, что осаждающие, проникнув через внешние ворота, должны были подставить под обстрел свою правую, незащищенную, сторону. Пройдя через внутренние ворота, враг попадал в огромную квадратную башню, где его атаковали с двух сторон защитники крепости. Наконец, в крепости была еще и цитадель, служившая защитникам последним убежищем.

Штурм столь мощной крепости безусловно представлял сложную задачу. Ассирийский царь Синахериб лично руководил осадными операциями. Ассирийцы разбили лагерь на возвышенности в 350 м от юго-западного угла города, вблизи от ворот. После этого они приступили к постройке двух насыпей. Большая насыпь вела к юго-западному углу основной крепостной стены, а меньшая – к северо-западному углу внешних укреплений перед главными воротами. Закончив постройку насыпей ассирийцы подвели по ним тараны и стали брешировать стены. Почти сразу они повели также атаку таранами и огнем на ворота города. При штурме ассирийцы применяли не менее семи таранов одновременно. Ассирийские источники упоминают и подкоп. Без сомнения осада крепости была весьма активной. Синахериб был так горд взятием Лахиша, что заказал несколько барельефов для своего королевского дворца в память о содеянном.

Несмотря на впечатляющее разнообразие осадных методов, применяемых ассирийцами, последним не всегда удавалось взять штурмом хорошо укрепленную крепость. Тогда они прибегали к пассивной осаде, которую могли проводить в течение длительного времени. Например, ассирийцы потратили по три года на осаду таких городов как Арпад и Самария. К сожалению, о методах пассивной осады нам известно значительно меньше, чем о методах штурма. Известно, что Ададнерари II (911 – 890 гг. до н.э.) окружил осажденный им город рвом. При осаде города Хатарикка ассирийцы окружили его «стеной выше, чем стены города» и «вырыли ров глубже, чем его ров». Эти факты вроде бы говорят в пользу того, что ассирийцы возводили контрвалационную линию . Однако, упоминание о стене, превосходившей по высоте городскую, предполагает, что ассирийцы не ограничивались пассивными методами и хотели получить более удобную позицию для обстрела. Не совсем ясно и назначение рва, более глубокого, чем ров города. Возможно, ров в данном случае служил не только для изоляции города, но и для проведения подкопа или отведения воды из рва осажденного города. Но чаще всего ассирийцы, по-видимому, ограничивались изоляцией города с помощью колесниц и кавалерии. Осаждавшее город ассирийское войско обычно располагалось в лагере, окруженном земляным валом, с пересекавшимися под прямым углом улицами, – прототип более поздних римских лагерей.

* Предлагаемая статья является отрывком из опубликованной в издательстве «Полигон» книги Носова К.С. «Осадная техника Античности и Средневековья». Рисунки выполнены В.В. Голубевым.

Ознакомиться с содержанием книги, аннотацией и главное – ошибками, допущенными по вине издательства (редакторская самодеятельность), можно на странице автора.

Публикация:

Осадная техника Античности и Средневековья. СПб: Полигон, 2003, стр. 13-24

Источник