Вопрос. Проектирование оснований и фундаментов по предельным состояниям

Воп. Основные понятия и определения

Грунты—горные породы, слагающие верхние слои земной поверхности, образовавшиеся в результате выветривания.

Основание — толща грунтов со всеми особенностями их напластования, воспринимающего нагрузку от веса зданий н сооружений. Различают скальные и несильные основания.

Скальным основанием называют массивные горние породы с жесткими связями между частицами грунта, залегающие в виде сплошного или трещиноватого массииа и имеющие значительную прочность ори сжатии (Лс>5 МПа).

Нескальные или грунтовые, основания представляют собой толщу несвязных или связных горных пород, имеющих связи между отдельными частицами, которые во много раз меньше прочности самих минеральных частиц. К этому типу относят основания из крупнообломочных, песчаных. пылевато-глинистых грунтов.

Нескальные основания подразделяют на естественные и искусственно улучшенные Первые используют при возведении зданий в условиях природного залегания после предварительной подготовки. Естественные основания разделяют на однородные, сложенные грунты одного типа и слоистые.

Фундаменты подразделяют на следующие основные категории: возводимые в открытых котлованах, глубокого заложения и свайные.

Фундаменты в открытых котлованах—- это такие фундаменты, которые после возведения и котловане / засыпаются грунтом 2 и передают давление на основание преимущественно по подошве.

Фундаментами глубокого заложения называют л фундаменты, формируемые или погружаемые н грунт с помощью специальных механизмов. Они передают нагрузку на основание как по подошве,так и за счет сил трения по боковой поверхности фундамента

Свайным фундаментом называют группу спай, объединенных поверху для совместной работы с помощью специальных плит или балок 3.

Вариантность решений

При проектировании фундаментов группы сооружений (зданий) или отдельного объекта прежде всего оцениваются инженерно-геологические и гидрогеологические условия возможной территории строительства. Объекты на этой территории желательно размещать таким образом, чтобы застраивались благоприятные площадки (с грунтами наиболее высокого качества, с уровнем грунтовых вод ниже проектной отметки подошвы фундаментов, со спокойным рельефом местности). Инженерногеологические условия площадки строительства оценивают на основании тщательного изучения материалов изысканий, в том числе данных лабораторных и полевых испытаний грунтов, данных статического и динамического зондирования, а в некоторых случаях путем испытания свай или опытных фундаментов.

Используя все полученные данные, уточняют значения рекомендованных геологами расчетных характеристик грунта для каждого слоя, зависящие, в частности, от того, для каких расчетов (по деформациям или прочности — устойчивости) они определяются.

Весьма важно также учесть опыт строительства на соседних территориях с аналогичными инженерно-геологическими условиями. Опыт строительства часто заставляет вносить коррективы в рекомендации, приводимые в инженерно-геологических заключениях. Действительно, чему отдать предпочтение; рекомендациям инженерно-геологического заключения об устройстве свайных фундаментов или опыту строительства более дешевых фундаментов на естественном основании, как это, например, сделано на соседнем участке, имеющем точно такие же инженерно-геологические и гидрогеологические условия? Критерием истины, согласно диалектическому материализму, является опыт, поэтому он должен быть детально изучен и учтен при проектировании и выборе вариантов,

Процесс рассмотрения вариантов’ является одним из основных моментов проектирования фундаментов. В связи с этим важно правильно решить все принципиальные вопросы при разработке вариантов. С этой целью проектирование выполняют* по этапам:составляют эскизы всех реальных вариантов; отбрасывают наиболее неприемлемые из них ’(по способу производства работ, величинам ожидаемых неравномерностей осадок, долговечности и другим условиям);рассчитывают отобранные варианты одного наиболее загруженного типичного фундамента;производят технико-экономическое сравнение вариантов фундамента, удовлетворяющих требованиям расчета по деформациям и устойчивости, долговечности, возможности возведения их, в том числе в зимнее время.Каждый вариант доводят до оптимального решения, чтобы затрата на его устройство были минимальными. При этом, конечно, надо помнить, что в сооружении имеются и менее загруженные фундаменты, которые также не должны противоречить оптимальности решения.

2 вопрос.. Исходные данные.1.необходимо иметь информацию о геологических, гидрогеологических условиях района строительства и свойствах грунтов строительной площадки. Для этого на строительной площадке проводит инженерно-геологические изыскания. Они включают проведение следующих работ: бурение скважин и разработку шурфов, обязательный отбор образцов с целью выяснения геологического строения и особенностей иаи.частования, лабораторные исследования для установления физико-механических свойств грунтов.2. данные об особенностях геологическою строения и напластования грунтов на строительной площадке, сведения о мощности отдельных слоев грунта, основные классификационные показатели, позволяющие судить о физико-механических характеристиках грунтов, на основе которых дается оценка деформатнвных и прочностных свойств оснований. 3.Особое внимание следует обращать на гидрогеологические условия района строительства, на установившийся уровень подземных вод, на причини, которые могут вызвать его колебание, а также наименьшую и наивысшую отметку возможных колебаний. 4.Важно знать о возможности образования в основаниях агрессивных сред, формирующихся в результате проникновения в грунты химических веществ, Если на строительной площадке имеются уже построенные здания, необходимо знать о времени возведения и конструктивных особенностях их фундаментов, чтобы судить о взаимном влиянии проектируемых и существующих сооружений.5Особое внимание следует обращать иа возможность протекания различных физико-геологических процессов в районе предполагаемого строительства, которые могут оказать существенное влияние на эксплуатацию фундаментов, а также самих зданий и сооружений. 6.Необходимо учитывать вероятность образования оползней; явления просадочносги, свойственные лессовым грунтам при замачивании и вечномерзлым — при оттаивании; явления усадки и набухания грунтов в результате изменения климатических и гвдроюологичсс- ких режимов; сейсмические явления, способные поилечь за собой разжижение водонасыщеилих песчаных грунтов; морозное пучение, которое может вызвать значительные деформации фундаментов зданий и сооружений.Материалы инженерно-геологических изысканий включают топографический план участка строительства с указанием рельефа и горизонталей уже существующих и проектируемых зданий. Объем и содержание инженерно-геологических изысканий зависят от степени изученности района строительства, сложности геологического сгроеиня исследуемого района, стадии проектирования, особенностей возводимого здания или сооружения и регламентируются действующими ГОСТами.

Инженерно-геологические условия площадки строительстваиНапластование фунтов на каждой площадке сугубо индивидуально. При выборе типа и глубины заложения опорных частей фундаментов проектируемого сооружения следует вначале оценить прочность и сжимаемость слоев грунта по данным инженерно- геологических изысканий. После этого целесообразно разделить грунты на две условные категории: слабые и надежные. Слабыми можно назвать гру нты, которые в естественном состоянии не могут являться основанием данного сооружения. Эю означает, что даже при больших затратах на создание громоздких фундаментов с целью г>ередачи на эти гру ты давлений, не ведущих к разрушению основания, ожидаемые осадки и их неравномерность превышают предельно допу стимые для проектируемого сооружения.Надежными называются грунты, которые обеспечивают развитие деформаций в допус тимых пределах.При указанном делении фунтов все многообразие их напластований можно предегавить в виде трех расчетных схем (рис. 2.1). Рассмотрим варианты устройства фундаментов при залегании грунтов площадки строительства в соответствии с этими тремя схемами.Схема I. Инженерно-геологические условия площадки строительства благоприятны. Как правило, основным вариантом в лом случае являются фундаменты на естественном основании с минимальной глубиной заложения, корректировка которой производится при учете климатических факторов и особенностей сооружения.Схема II. Эта схема допускает большое разнообразие вариантов фундаментов. При относительно малой толщине слабого слоя наиболее очевидными являются его прорезка и устройство фундаментов на естественном основании, в качестве которого используется надежный грунт .Вторым возможным вариантом будет свайный фундамент с заделкой концов свай в надежный При необходимости строительства на данной пдошадке тяжелого сооружения в случае очень большой толщины слабого слоя последний приходится рассматривать в качестве основания. Задача при этом будет состоять в снижении ожидаемых осадок до величин, допустимых для данного сооружения, либо с понижением чувствительности сооружения за счет его разрезки на отсски, либо наоборот, с увеличением жесткости его конструкций. Схема III. Дополнительным явится вариант, когда фундамент (как правило, на естественном основании) опирается на верхний надежный слой При невозможности реализации этого варианта гм причине слишком больших давлений на слабый прослоек либо значительных осадок слабый слой может быть закреплен э

. Климатические факторы 1.глубина промерзания2. глубина заложения в зависимости от глубины промерзания.3. К влияющим на глубину заложения фундаментов климатическим факторам помимо промерзания следует отнести сезонные явления набухания и усадки, характерные для глин, залегающих в некоторых южных районах. В этих районах подошва фундаментов (ростверков) должна располагаться на глубине, ниже которой объемные изменения в грунте не имеют места (см. гл. 10).Нагр и возд-я на основ-е. (см. п. 1.1, 1.3 – 1.12 СНиП “Нагрузки и возд-я”, п. 2.5 “Основ-я”) При проектир-и основ-й и фунд нагр и возд-я, их классиф-я, вид, интенсивность, усл-я возд-я и возможн сочетания назнач-ся в соотв-ии с треб-ми СНиП. Расчетн знач-я опр-т умножением нормативн нагр на коэф надежн-ти по нагр γf.

Нагр и возд-я в завис-ти от продолжит-ти действия: 1. длительные – вес всех частей и эл-в, вес и давл-е гр; 2. длительн времен – вес стационарн оборуд-я, нагр на перекр-я от складир материалов, от кранов, от людей и снега, обусловленн деф-циями основ-я, не сопровожд-ся коренным измен-м гр; 3. кратковременн – вес людей, снега, ветра; 4. особые – возд-я, обусловлен деф-циями основ-я с коренным изменением структуры гр, сейсмич и взрывн возд-я.Расчет основ-й зд и сооруж-й по пред сост-м I и II гр д. вып-ся с учетом наиб неблагопр сочетаний нагр, различают след сочетания: 1. осн. сочет-я нагр, состоящ из пост, длит, кратковр нагр; 2. особое сочет нагр — пост, длительн, кратковр и 1 из особых.

Если учит-ся сочетания, включ. постоянн и не

Источник

Основные принципы проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям

Фундаменты, являются неотъемлемой частью любого здания и большинства сооружений, значительно отличаются по своей работе от остальных строительных конструкций. Задача фундаментов состоит в том что бы обеспечить передачу нагрузки от строения на грунты основания. Под воздействием нагрузок от сооружения грунт, в основном, работает на сжатие и на сдвиг, что приводит к деформациям основания и осадкам зданий.

Таким образом, задача проектирования во многом состоит в «приспособлении» сооружения к геологическим условиям площадки строительства и в комплексном рассмотрении системы «основание — фундамент — сооружение». Особенностью проектирования системы «основание — фундамент» является недостаток исходной информации, характеризующей основание в целом и каждого слоя в отдельности.

В связи с этим проектирование фундаментов всегда сопряжено с риском, оценить который не всегда представляется возможным. Вместе с тем ошибки при проектировании могут привести к потере устойчивости или развитию недопустимых деформаций основания сооружения.

В основу проектирования оснований и фундаментов заложены следующие принципы:

1) проектирование оснований сооружений по предельным состояниям;

2) учет совместной работы системы «основание — фундамент — сооружение»;

3) комплексный учет факторов при выборе типа фундаментов, несущего и подстилающих слоев основания в результате совместного рассмотрения, в том числе:

• инженерно-геологических условий площадки строительства;

• особенностей сооружения и чувствительности его несущих конструкций к неравномерным осадкам;

• методов выполнения работ по подготовке оснований и устройству фундаментов.

Комплексный взаимный учет всех этих факторов делает задачу проектирования и устройства фундаментов сложной и ответственной. Ошибки, допущенные при проектировании и возведении фундаментов, могут привести к проведению дополнительных мероприятий, значительно превышающих стоимость фундаментов.

Основные требования к проектированию оснований и фундаментов При разработке проектов фундаментов необходимо обеспечить:

• прочность и эксплуатационную надежность зданий и сооружений (деформации конструкций не должны превышать предельно допустимых величин);

• максимальное использование прочностных и деформационных свойств грунтов основания, а также прочности материала фундамента;

• минимальную стоимость, материалоемкость и трудоемкость устройства фундаментов;

• максимальное сокращение сроков строительства.

До 1962 г. фундаменты проектировали по допускаемым нагрузкам, а затем перешли к проектированию по предельным состояниям.

Сейчас в расчете оснований рассматриваются их предельные состояния по несущей способности (первое предельное состояние) и по деформациям (второе предельное состояние). При этом оба вида указанных состояний между собой, как правило, не совпадают. Часто оказывается, что несущая способность грунтов по устойчивости еще далеко не исчерпана, а в осадках фундаментов уже достигнуто предельное состояние их развития. Поэтому расчет оснований по деформациям обычно считается основным, а расчету устойчивости грунтов чаще придают проверочный характер.

Виды предельных состояний

Напряженно-деформированные состояния, при которых конструкции сооружений и их оснований перестают удовлетворять установленным нормативными документами требованиям, в результате чего становятся непригодными к эксплуатации, называют предельными состояниями и подразделяют на две группы.

Вторая группа по непригодности к нормальной эксплуатации — недопустимые перемещения трещины, колебания, затрудняющие нормальную эксплуатацию всего здания и сооружения или отдельных участков.

Расчет по деформациям(2 группа) заключается в выполнении

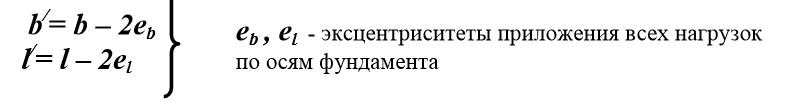

s / , l / — приведенные ширина и длина фундамента

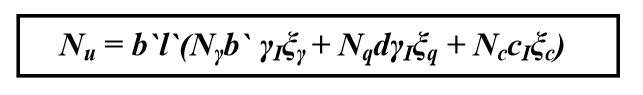

Для однородных нескальных грунтов несущую способность находят аналитически

ly In lc — коэффициенты влияния угла наклона нагрузки

nу nq nс — коэффициенты влияния соотношения сторон прямоугольного фундамента

Графоаналитический метод определения Nu с построением кругло цилиндрических поверхностей скольжения — применяется если:

— основание сложено неоднородными грунтами;

— величины пригрузок с разных сторон фундамента отличаются, > чем на 25%.

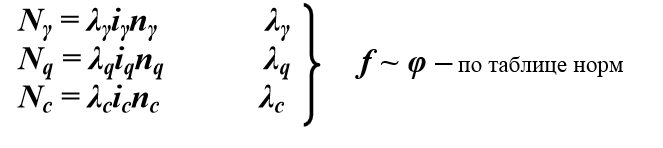

Недостатки проектирования фундаментов по R:

Выравнивание давления приводит к разной ширине подошвы фундамента и разной величине активной сжимаемой толще, значит и к разным (неравномерным) осадкам.

Правильнее проектирование вести по заданной (одинаковой) величине осадки с проверкой расчета по первому предельному состоянию, или расчет одновременно по двум предельным состояниям.

Назначение глубины заложения фундамента

При проектировании фундаментов (т.е. определения основных его размеров) необходимо обеспечить надежное существование сооружений.

Деформации оснований значительно больше деформаций конструкций здания (1/100; 1/200; 1/300 – пролета конструктивного элемента).

Осадки же фундаментов могут определяться десятками сантиметров. (Su = 30 см – для сооружений дымовых труб.)

Данное обстоятельство объясняется тем, что свойства грунтов значительно отличаются от подобных характеристик других строительных материалов:

для грунта Е0 = 2…200 МПа, для конструкций Е =60010 3 МПа

т.е. грунт во много раз более деформируемый материал, и от его деформаций зависит состояние надземных конструкций.

Выбор глубины заложения фундаментов – очень важный момент в проектирование фундаментов.

Это определение прежде всего несущего слоя (пласта) грунта.

Нужно ли заглублять фундаменты?

Верхние грунты, как правило, слабые (почвенный слой + органические вещества).

Верхние слои грунта систематически получают перемещения (пучение, усадка, набухание)

Верхние слои грунта могут разрушаться, терять свою прочность. Происходит так называемый процесс выветривания; изменение механических характеристик грунта, что приводит к неожиданным неравномерным осадкам.

Источник