Дефекты и повреждения фундаментов и грунтовых оснований

Деформации грунтовых оснований, дефекты и повреждения фундаментов сказываются на техническом состоянии всех строительных конструкций. Учитывая, что основания и фундаменты скрыты грунтом, основными косвенными признаками их неблагополучного технического состояния и одновременно поводом для проведения обследования здания являются:

- деформации зданий, сооружений и их отдельных строительных конструкций (крены, выгибы, перекосы, трещины);

- осадка грунтов вокруг зданий и сооружений, а также просадка полов в подвальных помещениях;

- деформации и разрушение фундаментов и стен с внутренней стороны подвальных помещений;

- подтопления территорий вокруг зданий и сооружений, а также подвальных помещений из-за изменения уровня грунтовых вод, аварий бытовых и технологических систем водоснабжения и канализации;

- нарушение наружного водоотвода (разрушение отмостки, водосточных труб), а также нарушения целостности вертикальной планировки.

Основными причинами дефектов и повреждений фундаментов являются:

1.Ошибки при проведении инженерных изысканий и проектировании.

2.Нарушение технологии работ при подготовке основания:

- переборы грунта;

- некачественное уплотнение грунта;

- промерзание грунта;

- замачивание грунта.

3.Нарушение технологии работ при возведении фундаментов:

- несоответствие марок раствора и класса бетона проекту;

- нарушение правил армирования;

- несоответствие марок кирпича и бутового камня;

- отсутствие перевязки фундаментных блоков;

- выполнение обратной засыпки пазух пучинистыми грунтами.

4.Нарушение правил технической эксплуатации фундаментов:

- подтопление подвалов;

- повышение агрессивности грунтовых вод;

- промерзание оснований;

- перегрузка фундаментов;

- механические повреждения при вскрытии фундаментов, вводе и замене коммуникаций;

- устройство подземных технологических помещений;

- динамические воздействия (сейсмические и взрывные, изменение или нарушение режима работы оборудования, движение транспорта, строительные работы вблизи здания);

- резкие колебания температуры в помещениях;

- старение материалов фундамента и гидроизоляции;

- ведение строительства рядом с существующими зданиями без принятия соответствующих мер по их защите.

Наиболее характерными признаками деформаций грунтовых оснований являются:

- неравномерные и местные просадки;

- фактические осадки, превышающие допустимые значения;

- выпирание грунта основания из-под подошвы фундамента.

Основными причинами деформаций грунтового основания являются:

- превышение нагрузок на основание;

- внешние динамические воздействия (сейсмические и взрывные, изменение или нарушение режима работы оборудования, движение транспорта, строительные работы вблизи здания);

- изменение уровня грунтовых вод, температурного и аэрационного режима, а также физико-механических характеристик грунтов основания в период строительства и эксплуатации;

- малая глубина заложения фундаментов;

- ошибки при проведении инженерно-геологических изысканий и проектировании.

Наиболее характерными дефектами и повреждениями фундаментов являются:

- местные просадки оснований, в результате которых в стенах кирпичных зданий появляются трещины; в крупнопанельных и крупноблочных зданиях расходятся швы, вызывая появление течей и сквозняков; в производственных зданиях возникает опасность падения мостовых кранов из-за перекоса колонн;

- появление вертикальных и косых трещин в теле самих фундаментов;

- сколы, изломы и вывалы в теле фундаментов;

- выщелачивание солей из цементно-песчаного раствора и бетона;

- оголение арматуры, коррозионные явления в теле бетонных фундаментов;

- расслоение кладки и выпадение отдельных камней в бутовых фундаментах;

- разрушение материала камней и раствора в швах каменной кладки фундаментов;

- отслоение или разрушение защитного слоя бетона в железобетонных панелях стен подвала;

- появление сырости;

- вымывание основания;

- пучение грунтов;

- гниение элементов деревянных фундаментов;

- повреждения вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундаментов.

Источник

1.3. Деформации фундаментов при изменении свойств основания (ч. 1)

Деформации фундаментов при изменении свойств основания и его недостаточной несущей способности освещены в ряде работ [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и др.]. Основными причинами отказа оснований являются: длительные простои разработанных котлованов, изменение влажностного режима грунтов (в том числе насыщение их химическими растворами), динамические воздействия и др.

Наибольшее количество воды в грунты основания попадает из подземных коммуникаций. Так, поступление воды в грунт из нового водопровода может составлять 15—18 %, а с увеличением срока его эксплуатации этот процент увеличивается [18]. Большую опасность для оснований фундаментов представляют поверхностные воды, отводу которых часто не уделяется должного внимания. Между тем замачивание оснований из поверхностных источников, как правило, приводит к неравномерным деформациям зданий. Особенно опасно замачивание оснований, сложенных структурно неустойчивыми грунтами — просадочными, набухающими, засоленными, пылеватыми и песчаными.

Как показывают наблюдения, в ряде крупных промышленных городов страны отмечается интенсивный подъем уровня грунтовых вод. Например, за период 1965—1977 гг. в Днепропетровске, Запорожье, Херсоне, Ростове-на-Дону и других городах уровень грунтовых вод поднялся на 10—15 м. Причинами этого являются интенсивная застройка территории, нарушающая условия поверхностного стока, утечки из коммуникаций, отстойников, резервуаров, а также подтопление водами вследствие строительства плотин, водохранилищ. В результате названных явлений во многих случаях изменяется несущая способность основания, обусловливая возникновение значительных осадок оснований и деформаций существующих зданий и сооружений. При этом возникает проблема обеспечения нормальных условий эксплуатации зданий и сооружений на обводненных основаниях.

Рассмотрим несколько характерных примеров деформации фундаментов при изменении свойств грунтов основания. При изысканиях под промышленное здание в г. Днепропетровске грунтовые воды не были обнаружены до глубины 30 м. Здание было запроектировано и возведено на коротких (10—12 м) виброштампованных сваях. К моменту сдачи здания в эксплуатацию были зафиксированы значительные осадки с тенденцией нарастания их во времени. Обследованием было установлено, что причиной осадок является подъем уровня грунтовых вод до глубины 14 м. Из-за значительных деформаций здание не было принято в эксплуатацию и потребовалось выполнение дорогостоящих работ по усилению фундаментов колонн залавливаемыми сваями длиной до 30 м.

Представляют интерес данные о неравномерных деформациях оснований фундаментов 10 дымовых труб на Баглейском коксохимическом заводе (рис. 1.3). Трубы высотой 80—100 м возводились в 1951—1958 гг. на фундаментной плите диаметром 18 м и глубиной заложения 7,3 м. Основанием фундаментов являлись лессовые просадочные грунты с толщиной слоя 10—16 м, подстилаемые непросадочными плотными суглинками. В период строительства грунтовые воды не были обнаружены на глубине 20 м.

При эксплуатации дымовых труб были отмечены неравномерные осадки фундаментов, обусловившие значительные крены. Наблюдения за грунтовыми водами установили повышение их уровня в виде куполов, приуроченных к отдельным источникам увлажнения. Скорость повышения уровня составляла 1—1,5 м/год. Источниками замачивания явились тушильная башня со шламоотстойником, канализация, градирни, коммуникации ТЭЦ завода и др. С увеличением зон увлажнения неравномерность осадок фундаментов с течением времени увеличивалась. Наблюдения за развитием кренов велись в течение 20 лет; результаты их представлены в табл. 1.2. Направление кренов совпадает с направлением подъема уровня грунтовых вод.

Таблица 1.2. Крены дымовых труб

| № труб | Абсолютный крен, мм | Относительный крен |

| 1 | 611 | 0,006 |

| 2 | 521 | 0,005 |

| 3 | 1369 | 0,014 |

| 4 | 878 | 0,009 |

| 5 | 284 | 0,003 |

| 6 | 946 | 0,009 |

| 7 | 555 | 0,006 |

| 8 | 606 | 0,006 |

| 9 | 372 | 0,005 |

| 10 | 1212 | 0,015 |

Фундамент трубы №5 был выполнен на основании на всю толщу просадочных грунтов, уплотненном грунтовыми сваями диаметром 400 мм с шагом 1200 мм, устроенными в шахматном порядке. Основание под трубами № 6—8 по кольцевым сечениям вокруг фундамента было упрочнено термическим способом. Как следует из табл. 1.2, все трубы за исключением трубы №5 получили крены более предельного значения, равного 0,005 [19].

Источник

Основные причины деформаций фундаментов изменение свойств грунтов при эксплуатации

11. Причины возникновения деформаций оснований.

Деформации оснований в зависимости от причин возникновения делятся на два типа:

1) деформации от внешней нагрузки на основание, передаваемые сооружениями;

— неравномерная сжимаемость грунтов из-за их неоднородности;

— различия в осадках основания в пределах и за пределами площади загружения;

— неравномерное увлажнение грунтов;

— различие нагрузок на отдельные фундаменты, различие их размеров в плане и глубины заложения в пределах одного здания;

— неравномерно распределение нагрузок на полы производственного здания и загрузка территории в непосредственной близости от здания;

— нарушение правил производства работ, приводящее к ухудшению свойств грунтов, ошибки при изысканиях и проектировании, нарушении условий экплуатации.

2) Деформации, не связанные с внешней нагрузкой от зданий и сооружений.

— повышение влажности в просадочных грунтах второго типа просадочности;

— наличие подземных горных выработок;

— изменение темп-влаж режима некоторых грунтов (пучинистых и набухающих);

— изменение гидро-геологических условий;

— влияние динамических воздействий на грунты (транспорт).

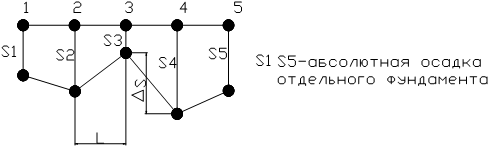

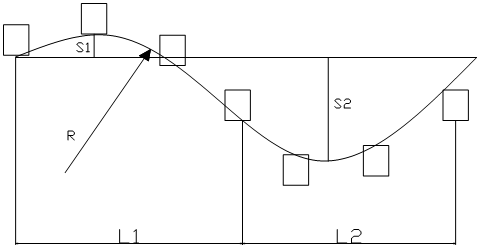

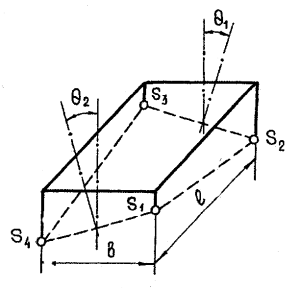

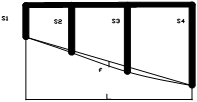

12.Показатели, характеризующие совместные деформации основания и сооружения.

Относительная неравномерность осадок соседних фундаментов:

Крен фундамента или сооружения в целом:

Относительный прогиб или выгиб фундамента

f / L – прогиб-выгиб

Относительный угол закручивания:

13. Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и их влияния на сооружения.

— мероприятия по сохранению природных свойств грунтов, предотвращающие от ухудшения их свойств:

a) водозащитные мероприятия на площадках, сложенных грунтами, чувствительными к изменению влажности (правильная компоновка ген.плана, вертикальная планировка, обеспечивающая сток и отвод воды, дренаж, завесы, экраны – искусственные преграды воды, заключение водных коммуникаций в специальные каналы, контроль за утечками воды);

b) защита грунтов от химически активных жидкостей, способных привести к просадкам, набуханиям, активации карстово-суффозионных процессов, увеличению агрессивности подземных вод;

c) ограничение источников внешних воздействий;

d) предохранительные мероприятия, осуществляемые в период строительства сооружений – сохранение природной структуры и влажности грунтов, соблюдение технологий устройства оснований фундаментов;

— Мероприятия по преобразованию строительных свойств грунтов оснований:

a) Механические способы – уплотнение, замена плохого грунта;

b) Химические способы – в грунт вводят вещества, которые реагируют с грунтом – силикатизация, смолизация, глина, битум, цемент и т.п.;

Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружения к деформациям основания:

— Рациональная компоновка здания-сооружения в плане и по высоте;

— Повышение прочности и пространственной жёсткости сооружения, достигаемое усилением конструкций сооружения;

— Увеличение податливости сооружения за счёт применения разрезных и гибких конструкций;

— Устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружений и рехтовки технологического оборудования.

К мероприятиям, позволяющим уменьшить усилия в конструкциях сооружения при взаимодействии его с основанием, относятся:

размещение сооружения на площади застройки с учетом ее инженерно-геологического строения и возможных источников вредных влияний (линз слабых грунтов, старых горных выработок, карстовых полостей, внешних водоводов и т.п.);

применение соответствующих конструкций фундаментов (например, фундаментов с малой боковой поверхностью на подрабатываемых территориях и при наличии в основании пучинистых грунтов);

засыпка пазух и устройство подушек под фундаментами из материалов, обладающим малых сцеплением и трением, применение специальных антифрикционных покрытий, отрывка временных компенсационных траншей для уменьшения усилий от горизонтальных деформаций оснований (например, в районах горных выработок);

регулирование сроков замоноличивания стыков сборных и сборно-монолитных конструкций;

обоснованная скорость и последовательность возведения отдельных частей сооружения.

14. Основные расчетные модели грунтовых оснований.

Расчетные модели грунтовых оснований

Для учета изменения сопротивления грунтовых оснований по мере деформирования пользуются расчетными моделями, схематизирующими зависимость между нагрузкой на грунтовый массив и его осадкой.

Существующие модели можно разделить на две группы: линейные модели, в которых зависимость между напряжениями и деформациями является линейной, и нелинейные, в которых эта зависимость является нелинейной.

Наибольшее распространение имеют следующие модели и соответствующие им гипотезы:

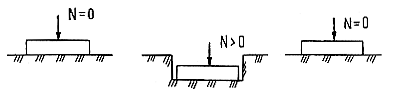

гипотеза Фусса — Винклера (или гипотеза коэффициента постели). Грунт рассматривается как система опирающихся на жесткое горизонтальное основание и не связанных между собой пружин, сжатие которых возрастает прямо пропорционально приложенной нагрузке. Коэффициент пропорциональности между нагрузкой и деформацией называется коэффициентом постели.

Схематически гипотеза Винклера представляется следующей моделью (рис. 6.10). В механике грунтов она носит название модель Фусса — Винклера.

Рис. 6.10. Схема расчетной модели Фусса — Винклера

Таким образом, сопротивление грунта развивается только непосредственно под нагрузкой и в этом сопротивлении не участвует грунт, расположенный сбоку, который не испытывает осадки.

Основным недостатком данной модели является то, что поверхность грунта, как показывают эксперименты, оседает не только непосредственно под штампом (фундаментом), но и вокруг него;

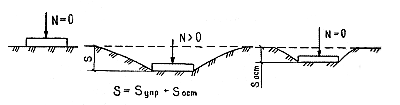

модель линейно-деформируемого полупространства. Грунт рассматривается как сплошное однородное линейно-деформируемое тело, бесконечно простирающееся вглубь и в стороны и ограниченное сверху плоскостью.

В этом случае в сопротивление внешней нагрузке вовлекается все полупространство, и поэтому осадка поверхности полупространства происходит также и сбоку от места приложения нагрузки, распространяясь на большие расстояния (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Схема расчетной модели линейно-деформируемого полупространства

В расчет вводится не полупространство, а лишь его верхний слой, ниже которого грунт считается несжимаемым (рис. 6.12). Такая модель основания принимается в тех случаях, когда на некоторой глубине залегают скальные породы или слабосжимаемые грунты. Практически за такое основание можно принимать грунты с модулем деформации Е≥100 МПа;

Рис. 6.12. Схема модели линейно-деформируемого слоя конечной толщины

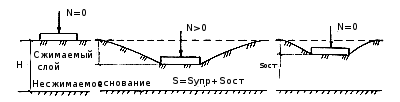

модель среды теории предельного равновесия (модель среды теории пластичности). Эта модель основана на предположении, что во всех точках грунтовой среды имеются площадки, по которым выполняется условие предельного равновесия. В этой модели принимается положение, что во всех точках грунтовой среды возникает начало состояния предельного равновесия, начало развития пластических деформаций. На рис. 6.13,а приведена модель основания, работающего в условиях предельного равновесия;

модель упруго-пластической среды (смешанная модель теории линейно-деформируемой среды и среды теории предельного равновесия). Эта модель является синтезом двух выше рассматриваемых моделей. Данная модель предполагает наличие в грунтовой среде как области среды теории линейно-деформируемого тела, так и области состояния предельного равновесия (см. рис. 6.13,б).

Рис. 6.13. Схемы расчетных моделей, схематизирующих зависимость между осадкой и нагрузкой на грунт: а — основание, работающее в условиях предельного равновесия; б — упругого слоя, работающего в условиях смешанной задачи теории упругости и теории пластичности

Описанные выше модели грунтовой среды являются основными в механике грунтов и наиболее применяемыми при решении прикладных инженерных задач.

При решении задач возникают проблемы не в части математического решения, не в разработке моделей, которых предложено довольно много и которые учитывают многочисленные факторы, а в выборе модели и достоверном определении всех входящих в нее расчетных характеристик грунта. Это достижимо только при полном понимании современных возможностей расчетной модели, полевых исследований и лабораторного эксперимента.

15. Общие требования к проектированию оснований и фундаментов.

— Основания и фундаменты рассчитываются каждый раз заново, не существует типовых проектов;

— Система сооружение-основание должна рассчитываться как единое целое;

— Расчёт ведётся по предельным состояниям;

— В конструктивной схеме сооружения выбирают характерные сечения, в этих сечениях рассчитывается совместная работа оснований и фундаментов, подбираются такие размеры фундамента, которые удовлетворяют всем необходимым проверкам по предельным состояниям. По результатам расчёта конструируют фундаменты в каждом сечении, а затем во всём здании;

— Проектирование оснований и фундаментов ведётся вариантное. Для расчёта назначают несколько вариантов фундаментов и/или оснований. Для каждого из принятых вариантов расчётом в характерных сечениях подбирают размеры фундамента, конструируют сечения и фундамент под здание в целом. Затем на основе технико-экономического сравнения вариантов по ряду показателей выбирают наиболее экономичный вариант, для которого разрабатывают проект, включающий ППР и архитектурно-строительные чертежи.

16. Технико-экономические факторы, определяющие выбор оснований и фундаментов.

Для выбора варианта рекомендуется учитывать:

— геологическое строение массива;

— физико-механические характеристики грунтов;

— гидрогеологические условия площадки;

— объёмно-планировочное решение здания;

— особенности эксплуатации сооружения и возможные факторы, приводящие к ухудшению свойств грунтов в период эксплуатации сооружения – замачивание и т.п.;

— особенности производства работ при возведении фундаментов.

17. Последовательность расчета и проектирования оснований и фундаментов.

1. Стадия принятия проектного решения:

1.1. анализ объёмно-планировочного и конструктивного решения здания по чертежам, выбор характерных сечений, сбор нагрузок в них на обрез фундамента;

1.2. анализ отчёта об инженерно-геологических условиях площадки строительства, определение расчётных показателей грунтов;

1.3. на основе данных анализа по пунктам 1-2 делается обоснованный выбор вариантов фундаментов и/или оснований для вариантного расчёта системы ОиФ;

2. Расчёт и конструирование:

2.1. для каждого выбранного варианта основания и фундамента ведётся расчёт в характерных сечениях с подбором таких размеров фундамента, которые удовлетворяют всем необходимым проверкам по предельным состояниям. По полученным данным конструируют фундаменты в характерных сечениях и под сооружение в целом, при необходимости делают дополнительные проверки;

2.2. технико-экономическое сравнение разработанных (рассчитанных и сконструированных) вариантов фундаментов по определённым показателям (прямые затраты, трудозатраты, приведенные затраты) и выбор наиболее эффективного;

3.1. рекомендованный вариант принимается к проектированию. Разрабатываются архитектурно-строительные чертежи, конструктивная часть;

3.2. разрабатывается ППР.

18. Материалы, необходимые для проектирования оснований и фундаментов.

Паспорт объекта – геологические изыскания и дополнительные гидро-геололгические и экологические изыскания, климатические особенности, объёмно-планировочные решения, сведения о характере нагрузок, особенности технологического режима производственных процессов в период эксплуатации. Нормативная справочная литература по устройству фундаментов и оснований.

19. Общие положения расчета по предельным состояниям. Виды предельных состояний.

Общие сведения. Основания и фундаменты надлежит проектировать так, чтобы была надежно обеспечена возможность нормальной эксплуатации сооружений. Для этого они должны быть прочными и устойчивыми, т. е. обладать достаточной несущей способностью. Если это условие не выполнено, то несущая способность основания и фундамента может оказаться исчерпанной, в результате чего расположенное на них сооружение будет разрушено или деформировано в такой степени, что нормальная эксплуатация сооружения будет невозможна или значительно затруднена. Различают пять форм исчерпания несущей способности оснований и фундаментов:

1) исчерпание прочности фундамента (прочности материала фундамента), приводящее к его разрушению;

2) исчерпание устойчивости фундамента, приводящее к его опрокидыванию;

3) исчерпание устойчивости фундамента, вызывающее его сдвиг;

4) исчерпание прочности основания, приводящее к большим просадкам;

5) исчерпание устойчивости основания, сопровождающееся сдвигом массы грунта совместно с фундаментом по некоторой поверхности скольжения — глубокий сдвиг.

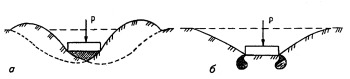

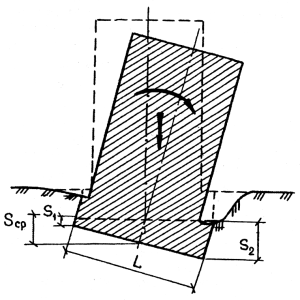

Наиболее характерные схемы потери устойчивости фундаментов: опрокидывание с поворотом; плоский сдвиг; глубокий сдвиг.

Расчеты, выполняемые с целью не допустить исчерпания несущей способности оснований и фундаментов, называют расчетами их на прочность и устойчивость.

Основания и фундаменты могут обладать достаточной несущей способностью, но под воздействием нагрузок получать значительные перемещения, недопустимые по условиям нормальной эксплуатации сооружений. Расчеты оснований и фундаментов, имеющие целью не допустить таких перемещений, называются расчетами по деформациям.

Железобетонные конструкции фундаментов рассчитывают также на трещиностойкость. Такие расчеты должны исключить возможность чрезмерного раскрытия трещин, при котором возникает опасность коррозии (ржавления) арматуры. На трещиностойкость фундаменты рассчитывают обычными методами расчета железобетонных конструкций, которые в настоящем курсе не рассматриваются.

Расчеты оснований и фундаментов на прочность, устойчивость по деформациям и на трещиностойкость, как и других строительных конструкций, выполняют по методу предельных состояний. Под предельным состоянием подразумевается такое напряженное состояние конструкций или оснований, когда при самом незначительном увеличении нагрузок они перестают удовлетворять предъявляемым к ним требованиям: наступает их разрушение, возникают недопустимые деформации, происходит потеря устойчивости и т. п.

Основания и фундаменты мостов и труб под насыпями рассчитывают по двум группам предельных состояний:

по первой группе — по несущей способности оснований, устойчивости фундаментов против опрокидывания и сдвига, устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения грунтов, прочности и устойчивости конструкций фундаментов;

по второй группе — по деформациям оснований и фундаментов (осадкам, кренам, горизонтальным перемещениям), трещиностойкости железобетонных конструкций фундаментов.

Расчет по первой группе предельных состояний выполняют с целью не допустить исчерпания несущей способности и устойчивости оснований и фундаментов. Расчет производят исходя из условия

где P — силовое воздействие (нагрузка) на основание или на фундамент; R — несущая способность (сила предельного сопротивления) основания или фундамента.

Цель расчета по второй группе предельных состояний — исключить возможность возникновения недопустимых по условиям нормальной эксплуатации сооружения деформаций (осадок, кренов, сдвигов) оснований и фундаментов. Расчет производят, исходя из соблюдения условия s

где s — совместная деформация основания и фундамента, определяемая расчетом; su —соответствующее предельно допустимое значение деформации.

20. Выбор глубины заложения фундаментов.

Существует ряд условий, от которых зависит глубина заложения фундамента. К таким условиям относят:

вид здания и его конструктивные особенности (наличие подвалов, количество этажей и т. д.);

величины и характер нагрузок, действующих на фундамент;

глубины заложения фундаментов примыкающих зданий;

геологические и гидрогеологические условия площадки;

возможность пучения грунта при промерзании и осадки при оттаивании.

Грунт, являющийся основанием для фундамента дома, должен обладать достаточной прочностью и несжимаемостью. Однако этим требованиям отвечают далеко не все грунты.

В скальных и полускальных породах котлованы под деревянные дома не делают, ограничиваясь снятием просадочного верхнего слоя грунта.

В непучинистых грунтах при достаточно большом (2 м и более) промерзании глубину заложения фундаментов выбирают не менее расчетной глубины промерзания грунта. Но в любом случае эта глубина не должна быть меньше 0,5 м.

При этом глубина промерзания для неотапливаемых помещений берется на 10 % больше среднестатистической, для отапливаемых — на 20 — 30 % меньше, а измеряется он для не отапливаемых помещений дома от земли, а при наличии подвала или полуподвала — от их пола.

Под внутренние стены отапливаемых помещений глубину промерзания можно в расчет не принимать, при условии, что с момента начала строительства и до заселения здания грунт промерзать не будет (то есть, если строительство осуществляется за один теплый сезон или будут приняты меры против промерзания грунта). Заглубление фундамента ниже глубины сезонного промерзания еще не является гарантией от воздействия морозного пучения грунта, особенно для легких зданий. Оно лишь исключает давление мерзлого грунта на подошву фундамента, сохраняя действие сил морозного пучения на боковые поверхности. Уменьшить это влияние можно несколькими способами:

уменьшением боковой поверхности фундаментов;

созданием на боковой поверхности скользящего слоя при помощи материала с низким коэффициентом трения;

защитой грунта около фундамента от промерзания при помощи «экранов», сочетающихся с защитой от переувлажнения (дренаж, ливневая канализация);

приданием фундаменту трапециевидной формы (сужение кверху);

засыпкой пазух фундамента непучинистым грунтом.

Источник