- Китай-Город

- Великая Китайская стена

- В 1538 году итальянский зодчий Петрок Малый за 4 года построил каменную Китайгородскую стену вокруг посада.

- Были у Китайгородской стены и собственные башни — всего 14. Из них 8 проездных. Также были так называемые башни-захабы: они не имели стен со стороны крепости.

- В Китай-городе процветала торговля. Адам Олеарий назвал московские торговые ряды улицами. И это на самом деле были улицы, полностью занятые различными торговыми помещениями.

- В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская.

- Сильно изменилась судьба Китай-города после 1917 года. К этому времени здесь было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен. Все их закрыли, и многие разобрали.

- В 2005 году главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что в ближайшие 2-3 года Китайгородскую стену достроят до Китайгородского проезда и воссоздадут одну из башен.

- Текст книги «Сердце Москвы. От Кремля до Белого города»

- Автор книги: Сергей Романюк

- Жанр: Архитектура, Искусство

- ВОКРУГ КРЕМЛЯ И КИТАЙ-ГОРОДА

Китай-Город

Великая Китайская стена

Этот округ не имеет никакого отношения к китайцам. С этим словом в простонародье связывали торговлю, а еще иноземную ткань также называли «китайкой». Китай-город — один из наиболее древних районов Москвы. Старше только Кремль. Вообще подобные поселения на Руси строили рядом с крепостями или монастырями и называли посадами. Здесь жили ремесленники и торговые люди, знавшие, что в случае опасности, найдут защиту за кремлевскими стенами. А со временем Китай-город оброс собственными стенами и тоже стал крепостью.

В 1538 году итальянский зодчий Петрок Малый за 4 года построил каменную Китайгородскую стену вокруг посада.

Она была кирпичная, внутри забутована камнем. Белокаменный цоколь опирался на свайный фундамент. Китайгородская стена начиналась от Угловой Арсенальной башни Кремля и шла вдоль площадей Революции и Театральной, у Театрального проезда сворачивала на юго-восток, шла по Лубянской площади, вдоль Новой и Старой площадей и далее по Китайгородскому проезду до Москворецкой набережной, где поворачивала и шла к Беклемишевской башне. Таким образом внутри Китайгородской стены была территория площадью 63 гектара (в два раза больше Кремля).

Длина Китайгородской стены составила 2,5 км. При этом она не стала копией Кремлевской: она была ниже (6-8 метров вместо 10-19 метров в Кремле), но зато толще (более 6 метров), а потому более пригодной для фортификационных целей. Для крупных пушек на стене была даже создана широкая (4 метра) боевая площадка, по которой можно было проехать на паре лошадей. Подобного русская фортификация ранее не видела!

Китайгородская стена была оборудована бойницами для верхнего, среднего и нижнего боя. Были устроены и подземные ходы к подвалам, где хранили боеприпасы. Здесь же располагались «слухи» — специальные приспособления для выявления подкопов, сделанных неприятелем. Венчали стену широкие прямоугольные зубцы-мерлоны, пришедшие на смену кремлевским «ласточкиным хвостам».

Были у Китайгородской стены и собственные башни — всего 14. Из них 8 проездных. Также были так называемые башни-захабы: они не имели стен со стороны крепости.

Трое ворот впускали на главные улицы посада: Никольские (или Владимирские по соседней церкви), Ильинские и Варварские. А через Воскресенские ворота с Иверской часовней гости столицы попадали прямо на Красную площадь. Это единственные сохранившиеся ворота Китай-города, а точнее, восстановленные. В Зарядье существовали Козьмодемьянские ворота Великой улицы, но в конце XVII века их заложили. А у Москвы-реки стояли Водяные (Спасские) ворота.

Возле ворот Китай-города стояли почитаемые в народе часовни. Одна из самых известных располагалась у Варварских ворот. Она была освящена во имя Боголюбской иконы Божией Матери. Другая — преподобного Сергия Радонежского — находилась с 1863 года у Ильинских ворот. Она принадлежала Гефсиманскому скиту Троице-Сергиевой лавры. У Никольских ворот с XVI века стояла часовня Владимирской иконы Божией Матери. На ее месте в 1691–1694 годах на средства Натальи Нарышкиной построили церковь. В 1881–1883 годах напротив нее возвели огромную Пантелеймоновскую часовню.

Вопреки распространенному мнению, эта местность никакого отношения к Китаю не имела. Вероятно, название «Китай-город» произошло от слова «кита» — «связка жердей». Их использовали при постройке первой (временной) стены. По другой версии «kita» произошло от итальянского «cittadelle» — цитадель или укрепление. Связывают это с тем, что строительством руководил итальянец Петрок Малый. Есть версия, что это перенос названия польского Китай-городка — родины Елены Глинской. А некоторые ученые считают, что слово «Китай» пришло из тюркского языка, где оно значит «стена».

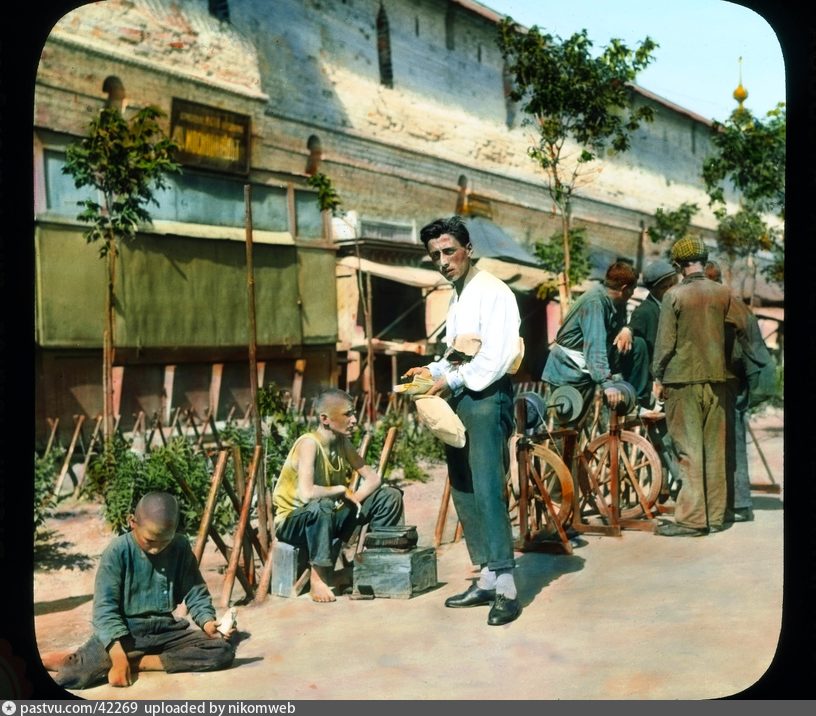

В Китай-городе процветала торговля. Адам Олеарий назвал московские торговые ряды улицами. И это на самом деле были улицы, полностью занятые различными торговыми помещениями.

Основным видом торгового помещения была лавка — отдельное каменное или деревянное строение, внутри которого шла торговля. «Лавка» имела установленный законом размер: 2 сажени в ширину и 2,5 в длину, то есть 4Х5 метров. Такую «лавку» содержать могли только богатые купцы, поэтому чаще встречались торговые помещения поменьше: полулавки, четверть лавки, осьмая лавки. Кроме лавок, в торговых рядах были также «погреба», «ящичные места», «рундуки», «скамьи», «кади», «бочки», «шалаши».

«Шалаш» представлял собой небольшой бревенчатый сруб, передняя стенка которого открывалась, и через получившееся отверстие шла торговля. По окончании торгового дня откидная стенка запиралась на замок. Продавец находился в шалаше, а покупатель снаружи. Продавец приглашал покупателя призывом: «Милости прошу к нашему шалашу!». «Шалаши» сохранились и до сих пор: большинство коммерческих киосков по сути «шалаши».

Лавки строили немного выше уровня земли, чтобы в них не было сырости. Покупатели, заходя, всходили, и, уходя, сходили по ступенькам. Поскольку купцу надо было продать, а покупателю купить, то торговались до того момента, когда обоим сделка представлялась выгодной. Часто последнюю, приемлемую для покупателя цену, купец называл, когда тот уже уходил из лавки и сходил по ступенькам. Эту цену и называли сходной. Но все же у купцов были методы обмануть покупателя и получить столько, сколько они рассчитывали.

В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская.

У каждой из них всегда был собственный характер. Набожная Варварка, деловая Ильинка, образованная Никольская. Между тремя главными улицами пролегли переулки Китай-города, тоже с говорящими названиями. Одни названы по бывшим торговым рядам: Ветошный, Рыбный, Хрустальный, другие по именам храмов — Богоявленский, Никольский, Космодамианский. Вообще в Китай-городе было более 50 храмов.

Китайгородскую стену много раз перестраивали. Например, при Петре I во время Северной войны была угроза нападения Карла XII на Москву, поэтому вокруг башен появились земляные бастионы — укрепленные выступы в виде зубцов, прикрывавшие проходы в стене, а также ров с вбитыми по дну острыми кольями и перекинутыми сверху деревянными мостами.

А после победы в Северной войне фортификационное значение стены пропало. И поскольку через башенные ворота и ранее проезжать было неудобно, рядом с ними в стене пробили несколько новых ворот. Со временем таких проломных ворот становилось все больше. Вскоре исчезли и земляные бастионы со рвами.

А в начале XIX века Китайгородская стена понесла первую крупную утрату: на берегу Москвы-реки разобрали двухпролетные Водяные ворота.

Тем временем район Китай-города становится не менее привлекательным, чем Кремль. Поэтому постепенно ремесленников вытесняют за его пределы, а земельные наделы переходят к духовенству и боярам. Но торговая функция Китай-города сохраняется.

К началу XX века здесь действуют уже 3 огромных торговых комплекса: Верхние, Средние и Нижние торговые ряды, Гостиный двор, целая улица из книжных и иконописных магазинов (Никольская), и около 4 000 магазинов с площадью более 20 м 2 .

В это время у Китай-города проступают и черты «Сити» — делового центра города, неизменного атрибута европейских столиц. Здесь появляются гостиницы, биржи, банковские учреждения, конторы.

Сильно изменилась судьба Китай-города после 1917 года. К этому времени здесь было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен. Все их закрыли, и многие разобрали.

Пострадала и торговля: в советское время она осталась только за Верхними торговыми рядами, преобразованными в ГУМ. Остальные здания постепенно занимали государственные учреждения. Фактически половину Китай-города поглотил аппарат ЦК КПСС.

А Китайгородская стена стала помехой. К тому времени она находилась в плачевном состоянии: вокруг пристроили огромное число грязных неказистых построек (торговых лавок, лабазов для хранения товаров, мусорных ям и даже «квартир» — некоторые москвичи умудрялись устроить свой нехитрый быт в арочных нишах стены.

Власти объявили Китайгородскую стену памятником архитектуры и затеяли реставрационные работы, но спасти стену не удалось. И это даже несмотря на попытку решить транспортный вопрос, когда в стене пробили новые проезды для трамваев и автомобилей. Однако сначала уничтожили воротные часовни, а затем настал черед и самой Китайгородской стены: в 1931 году разобрали Воскресенские ворота, а в 1934 снесли участок от Третьяковского проезда до Варварских ворот. Разбор стены объявили субботником, на котором трудящиеся собирали кирпич для вторичного его использования при строительстве метро.

Для истории оставили только 2 участка — фрагмент стены вдоль Китайгородского проезда и участок с Птичьей башней на Третьяковском проезде.

Но не стоит списывать снос стены на варварство большевиков. Идею разбора Китайгородской стены вынашивала еще Екатерина II, но у нее руки дошли только до стен Белого города, на месте которых устроили бульвары. Александр I велел древние стены не трогать. В то время даже попытались придать стене более «древний» вид, что исказило облик нескольких башен. Тога же построили контрфорсы и на некоторых участках поставили «ласточкины хвосты» как в Кремле. А вот Александр II уже разрешил Третьяковым для обустройства торгового проезда снести часть Китайгородской стены.

Но основная причина сноса — сильное захламление строения. Например, монахи разводили на стене огороды и сушили белье, беспризорники устаивали в башнях ночлежки, а только из Космодамианской башни выселили 18 девиц с сожителями.

В 2005 году главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что в ближайшие 2-3 года Китайгородскую стену достроят до Китайгородского проезда и воссоздадут одну из башен.

Пока провели частичную реконструкцию строения, на стене открыли ресторан «Китайгородская стена» с интерьерами в русском стиле, и построили пешеходный мост с крытой галереей, соединяющий две ее части.

А в переходе у станции метро «Китай-город» вскрыли мощное белокаменное основание Варварской башни — его и сегодня можно увидеть у выхода в город в сторону Варварки. Как это обычно бывает, камни обросли легендами: считается, что если прикоснуться к ним левой рукой и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Источник

Текст книги «Сердце Москвы. От Кремля до Белого города»

Автор книги: Сергей Романюк

Жанр: Архитектура, Искусство

Текущая страница: 41 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]

Все здания по Старой площади в советское время были заняты руководящими органами коммунистической партии, которые руководили всем – от количества свиноматок до распространения коммунизма в мире. Что бы ни решалось здесь, то становилось законом – так и говорили: «Решено на Старой площади».

На месте современных владений 2, 4, 6 находился большой участок, родовая усадьба, принадлежавший в конце XVII в. и в XVIII в. купеческой фамилии Филатьевых, известных строителей Никольской церкви «Большой Крест» на Ильинке. По разысканиям А.И. Аксенова, автора книги «Генеалогия московского купечества XVIII в.», Филатьевы, некогда богатые купцы, занимавшиеся пушниной и соляными промыслами, с XVII в. постепенно приходят в упадок, причиной которого было введение государственной монополии на пушнину, да еще и случившиеся пожары и потопы на соляных промыслах, от которых «многие убытки причинились». В петровское время богатые купеческие фамилии разорялись из-за непосильных налогов – вот и Филатьевы жаловались, что, кроме основных налогов, они вынуждены платить «государевы подати драгуны и фураж, и в рекруты провиант, и на известь, и в недостаточные Московской губернии на расходы, и всякие протчие случившиеся для военного случая поборы».

За угловым зданием № 2/14 (о нем см. главу «Ильинка») начинаются эффектные строения последних лет Российской империи. Первые два из них выстроены по проектам архитектора Владимира Владимировича Шервуда, работавшего для крупных заказчиков.

Дом под № 4 построен для мануфактурщика В.И. Титова, который в 1912 г. полностью переделывает всю застройку – возводит большое и солидное здание, где находились жилые квартиры, отдаваемые внаем, а на нижних этажах многочисленные торговые предприятия.

Известно, что в середине XVIII в. на этом участке, в глубине его, находились каменные палаты Филатьевых, а позади, ближе к Ипатьевскому переулку, был сад. Большое владение разделилось на несколько частей, но центральная его часть, там, где теперь дом № 4, осталось во владении Филатьевых до конца XVIII в. Позднее по красной линии проезда вдоль Китайгородской стены также появились каменные здания, объединенные в один объем и перестроенные в 1830-х гг. в классическом стиле – с портиком и фронтоном для братьев Федора и Евграфа Кармалиных.

В 1864 г. архитектор В.Н. Карнеев перестраивает это здание для Медынцевых, известной в Москве купеческой фамилии, надкладывает третий этаж и меняет декор фасада в формах эклектики. В начале XX в. во всех строениях находились меблированные комнаты и самые разные торговые и ремесленные заведения.

С 1923 г. в этом доме поместился Центральный комитет партии коммунистов, занимавший его до 1991 г. В августовские дни 1991 г. толпы негодующих москвичей осадили гнездо коммунистов, требуя закрыть его. Один из тех, кто был внутри, рассказывал о своих и его коллег переживаниях в то время. Мнившие себя солью земли, неподсудные и неприкасаемые, сотрудники Центрального комитета сгрудились в холле и боялись нос показать наружу. Мемуарист наивно удивлялся: «Обида клокотала внутри, рвалась наружу» – и задавал риторический вопрос: «В чем моя вина?» Пришлось ему спасаться через так называемое «спецметро», соединяющее здания Центрального комитета партии с Кремлем. Любопытно, что это метро было настолько засекреченным, что даже старые коммунисты ничего не знали о нем. Успокоился наш воспоминатель, только когда вызвал персональную машину и уехал на персональную дачу, где покушал персонального пайка, которые – машину, и дачу, и паек – вскоре отобрали.

Руководитель Администрации президента России С. Филатов рассказывал, что была опасность провокации со стороны союзного спецназа, который мог открыть огонь по людям. Он поехал на Старую площадь, но обстановка там была спокойной, и когда двери бывшего ЦК опечатали, то это вполне удовлетворило собравшихся.

При осмотре помещений этой организации, которая значила куда больше, чем все другие органы управления Советского Союза, вместе взятые, где решались, без преувеличения, все вопросы, была обнаружена сверхсекретная лаборатория для изготовления фальшивых документов и средств изменения внешности и т. п. В первые же дни в зданиях ЦК на Старой площади в Москве нашли и опечатали находившиеся там 47 хранилищ документов, насчитывавших сотни тысяч дел, из которых крупнейшим был архив Секретариата ЦК – так называемого VII сектора Общего отдела ЦК КПСС.

Следующий дом (№ 6), как и предыдущий, был построен по проекту того же архитектора – В.В. Шервуда, и в то же время в 1912 г. М.Ф. Арманд – владелица этого участка, при которой по красной линии Старой площади стоял двухэтажный доходный дом. Она решила извлечь наибольшие выгоды из его местоположения и выстроить большое пятиэтажное здание для магазинов и контор. На фасаде его, слева и справа, выделяются два ризалита (выступающие части), оформленные в виде крепостных башен, вторящих Китайгородской стене, проходившей перед зданием. В 1941 г. с левой стороны пристроили еще один объем с парадным входом.

Фамилия Арманд была в советское время известна многим – ее носила после выхода замуж за отпрыска семьи богатых фабрикантов, обрусевших французов, переехавших в Россию, революционерка и феминистка, незаконная дочь французского актера Элиза-Инесса Стефан. Ее связывали с «вождем революционного пролетариата» Лениным не только общие идеи, но и тесные личные отношения.

Примерно в середине XIX в. правнук основателя Евгений Арманд приобрел основанную в 1844 г. шерстоткацкую фабрику в подмосковном селе Пушкине, одну из первых в России оборудованную механическими ткацкими станками. Он оснастил ее новым оборудованием, расширил, построив каменные корпуса ткацкого и красильного отделений. В конце XIX в. у мануфактур-советника Евгения Евгеньевича Арманда на фабрике стояли восемь паровых машин и работали 1200 человек. В 1907 г. было образовано «Товарищество Е. Арманд с Сыновьями», управлявшее ткацкой, красильной, отделочной фабриками, газовым заводом с 2 тысячами рабочих. При фабриках Арманд открыл больницу и библиотеку, много помогал рабочим, идя навстречу их требованиям. У Армандов был особняк в Пушкине и богатый загородный дом в ближнем селе Ельдигине.

Старая площадь, дом № 6

После взятия власти и переезда советского правительства из Петрограда в Москву в этом доме, как, впрочем, и в соседних, находились различные учреждения. Здесь с первых лет советской власти поместился Народный комиссариат труда, а впоследствии Московский городской и областной комитеты коммунистической партии. В настоящее время здесь учреждения Московской области – дума и правительство.

Из всех зданий по Старой площади – самое интересное под № 8. В XVII в. здесь находились усадьба князей Татевых, потом царевичей Сибирских, а также усадьба купца Григория Никитникова, строителя церкви Троицы. У него в усадьбе стояли богатые каменные палаты, которые были разобраны после его смерти. С 1760-х гг. обоими участками владел Воспитательный дом, впоследствии три коллегии: Юстиц-, Мануфактури Вотчинная, вместе с Губернской канцелярией и Судным приказом. По указу Екатерины II в 1788 г. этот двор отдали Главному народному училищу, но, так как для его помещения требовался крупный ремонт, оно переехало сюда только в 1795 г., и, хотя выяснилось, что дом «построен непрочно», училище находилось в нем до пожара 1812 г. После него училище уже не возвращалось в Китай-город, а обосновалось на Варварке и под именем 1-й Московской гимназии просуществовало до Октябрьского переворота 1917 г.

Старая площадь, дом № 10

В октябре 1899 г. все владение купило Московское страховое от огня общество, которое заказало архитектору Ф.О. Шехтелю проект большого гостинично-торгового здания, которое закончили в 1901 г. (по центру дома, над главным входом, выложена эта дата). На верхних этажах находилась гостиница «Боярский двор», а на первом и втором этажах – магазины и конторы. На первом этаже был просторный магазин Богородско-Глуховской мануфактуры, а на втором строительная контора страхового общества, владельцев дома.

Шехтель создал один из своих шедевров, за который он получил звание академика. Архитектор поставил на здании высокий фигурный аттик, а декор сосредоточил в основном на верхних этажах, так как оно ранее почти не было видно из-за стен Китай-города. Оттуда поднималась лишь центральная часть, соответствовавшая крупной башне Китайгородской стены. На спокойную рациональную основу здания автор наложил беспокойный и дробный декор модерна. Эта обыденная схема неожиданно вызвала взволнованное описание искусствоведа: «Тягучая масса пластических наростов на фасаде, скованная сеткой каркаса, стремясь вырваться из ее плена, искривляется в мучительных конвульсиях. Такое же ощущение томления испытывает масса, зажатая между двумя пилонами в скругленном объеме угла здания… От напряжения неразрешенной энергии многие формы оплавились и спаялись в вязкую взаимопроникающую массу».

В советское время тут помещался Народный комиссариат земледелия, потом Московский областной комитет коммунистической партии, а теперь Администрация президента.

В здание во время бомбежки 29 октября 1941 г. попала бомба. Тогда погиб известный драматург, возглавлявший литературный отдел Совинформбюро, А.Н. Афиногенов, выходивший из здания. Он только что закончил пьесу «Накануне» о борьбе с фашистскими захватчиками.

На левом углу Никитникова переулка – доходный дом (№ 10/4), выстроенный в 1898 г. по проекту архитектора А.В. Иванова Варваринским обществом домовладельцев для гостиницы, получившей название «Нововарваринской». В советское время она перешла в ведение Моссовета, и там же обосновался «Дом коммуны фабрики „Москвошвей № 36“». В конце 1920-х – начале 1930-х гг. гостиница получила название «Дом Востока», но позднее туда вселились вездесущие партийные конторы.

В XVIII в. здесь находилась фабрика «плащеного золота и серебра» Ильи Докучаева с компанией, заведенная с 1735 г. «по данной за подписанием блаженныя и вечно достойныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны собственныя руки». Докучаевы были старой и богатой московской купеческой фамилией – отец Ильи Прохор Докучаев был в компании мануфактуры Московского суконного двора и торговал шелком-сырцом. После 1812 г. дела Докучаевых пришли в упадок, и они вышли из первогильдейского купечества. На их дворе находились несколько каменных зданий – на плане середины XVIII в. обозначены «каменные мастерские полаты в два этажа», которые тогда собирались надстроить еще и третьим. В глубине двора, совсем близко с соседней Рождественской церковью (Варварка, 11) стояла церковь Дмитрия Солунского, «что на золотой фабрике». Она была каменной еще до пожара 1626 г., в 1812 г. сгорела и долго стояла непоправленной и неосвященной. В 1835 г. церковь из-за ветхости разобрали, строительный материал и большая храмовая икона поступили в соседнюю Рождественскую церковь, в придел Святого Климента.

ВОКРУГ КРЕМЛЯ И КИТАЙ-ГОРОДА

Вокруг древнего центра Москвы – Кремля и Великого посада, ставшего со строительством крепостной стены Китай-городом, – постепенно образовалась четкая система городских проездов в виде площадей и соединяющих их улиц, идущих по незамкнутой окружности от Москвы-реки. Перечисляя по часовой стрелке, это Боровицкая площадь, Моховая и Манежная улицы, Манежная площадь, Охотный Ряд, площади Революции и Театральная, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Ильинский сквер, Варварская площадь и Китайский проезд.

Образование этих городских элементов предопределялось устройством предполья, которое во многих книгах обычно неправильно называют плацдармом, буквально «площадь для войск». Строители московских крепостей совсем не предполагали размещать здесь войска или устраивать какие-то оружейные склады, наоборот – они оставили совершенно пустой довольно широкую полосу вдоль стен – предполье – для того, чтобы можно было наблюдать за противником и принимать меры для отражения его атак, а также в противопожарных целях. Такие предполья были оставлены в XV–XVI вв. вокруг стен московских крепостей – Кремля и Китай-города. Они хорошо видны на ранних планах-рисунках Москвы конца XVI – середины XVII в.

С уменьшением военной опасности эти места застраивались, там появлялись жилые дома и в основном торговые помещения. В начале XVIII в. многие из построек были снесены, так как Петр I приказал соорудить перед стенами мощные земляные укрепления (болверки), призванные защитить Москву от нападения шведского короля Карла XII. Они, однако, остались невостребованными, просуществовав еще более века. Только в 1820-х гг. от них освободили пространства около крепостных стен, и тогда начала формироваться система площадей и улиц, окружающих древний центр Москвы.

Наш обзор начинается с западной части полукольца.

Александровский сад

Центр Москвы не богат зелеными массивами – как сравнить его, скажем, с центром Лондона, где на много километров раскинулась цепочка обширных парков: Гайд-парк, Сент-Джеймсский, Грин-парк Кенсингтонский, или с Нью-Йорком с его огромным Центральным парком. У нас же – только узенькое Бульварное кольцо, задыхающееся между двумя бесконечными лентами автомобилей, Ильинский сквер и Александровский сад у стен Кремля.

Прогуливаясь в Александровском саду, трудно себе представить, что на его месте протекала река Неглинная с неблагоустроенными топкими берегами. Название ее часто объясняют тем, что дно ее было не глинистым. Надо сказать, что это несколько наивное объяснение не выдерживает критики – в наименованиях географических объектов, как правило, не встречается обозначение чего-то, чем объект не обладает. Так, не назовут реку Неглубокой, но скорее Мелкой, не Небыстрой, а Тихой, озеро Светлым, а не Нетемным, да и какие именно свойства необходимо отрицать в названии? Однако даже специалисты, казалось бы (см. книгу «Топонимия Москвы» Г.П. Смолицкой и М.В. Горбаневского), придерживаются такой неосновательной версии. Значительно более обстоятельное предположение высказано А.Л. Шиловым, считавшим название Неглинная произошедшим от финно-угорского слова «негл», что значит «лиственница». Таким образом, в переводе Неглинная могла бы звучать как река Листвянка.

Неглинная, длиной 7,5 км, – в историческом центре города третья по протяженности московская река (после самой Москвы-реки и Яузы). Истоки ее находятся в районе Марьиной Рощи (между Савеловским вокзалом и Шереметевской улицей); в нее у начала Самотечного бульвара впадает речка Напрудная, и далее Неглинная проходит по широкой долине Цветного бульвара, под Неглинной улицей, потом под Театральной площадью, мимо стен Китай-города и Кремля, у Водовзводной башни которого она впадает в Москву-реку.

В древности, в лесистой стране без дорог, реки были основными средствами сообщения, и полноводная тогда Неглинная, конечно, не являлась исключением. В удобном для обороны и нападения месте, у ее впадения в Москву-реку, и была построена крепость Москва.

Река издавна использовалась не только как транспортная артерия, но также как место рыболовства, а с развитием промыслов – и для хозяйственных целей: на ней возводились плотины и ставились мельницы. Эти события обязательно отмечались летописцем: например, в 1514 г. «от Москвы реки на усть Неглинны почали делати плотину камену»; в июле следующего года «плотину другую делати от Боровических ворот на Неглинне», а в 1516 г. «делать третью плотину, да и мост против Ризположенской улицы», то есть от Троицкой башни Кремля. Дипломат Сигизмунд Герберштейн в своем пространном сочинении о Московии, опубликованном в 1549 г., писал, что река Неглинная «перед городом, около высшей части крепости, так запружена, что разливается в виде пруда; вытекая отсюда, она наполняет рвы крепости, на которых находятся мельницы, и, наконец, как я уже сказал, соединяется с рекой Москвой».

На первом московском плане-рисунке – «Петровом чертеже» конца XVI в. – хорошо видны три плотины в нижнем течении Неглинной: у первой находилось крупное промышленное производство – Пушечный двор, по второй шел Воскресенский мост на Красную площадь, и третья стояла у Боровицкой башни. Водяные мельницы при плотинах использовались для молотьбы зерна, приведения в движение машин и для монетного дела. В реке и прудах водилась рыба, поставлявшаяся ко двору: так, например, в начале XVIII в. из Неглиненских прудов было отпущено в Лефортовский императорский дом «к столовому кушанью живой рыбы, а именно: стерлядей ушных 6 по 8 вершков, окуней 20, плотиц 20, а к вечернему кушанью окуней 20, плотиц крупных 20».

Во время Северной войны, опасаясь наступления на Москву шведского короля Карла XII, вокруг Кремля и Китай-города построили оборонительные сооружения – болверки, состоявшие из собственно болверков, то есть из сооружений треугольной формы, и соединяющих их насыпей и рвов. Петр I указал: «В Кремле и Китае надлежит быть гарнизону в тринадцати тысячах… Також надлежит сии городы Кремль и Китай укрепить, для чего послан будет Василей Корчмин и протчия с ним; х которому делу надобно по меншой мере тритцать тысячь человек». Царь сам прислал руководителю постройки Василию Корчмину рисунки и подробные инструкции, как надо устраивать укрепления: «…зделать фланки к Миколским воротам. У Свирловой зделать целой болворок потому, что зело мала; також от Свирловой до Водовзводной реданами и протчим укрепить…» Работы начались летом 1707 г. Тогда мобилизовали по два человека со двора, и всего на постройке трудились 16 тысяч москвичей: «Не мал труд был от равнянии места; и хотя болверки еще невысоки землею подняты, однакож станем класть дерном августа с 6 дня», – писал Корчмин «первейшей гвардии господину полковнику и капитану от бомбардиров» царю Петру. Позднее руководил всем делом царевич Алексей, который в начале 1708 г. получил от отца предписание: «Фортецыю Московскою надлежит, где не сомкнуто, сомкнуть, буде не успеют софъсем хотя борствером (бруствером. – Авт.) и палисадами, понеже сие время опаснейшее есть от всего года».

На плане Мейерберга 1661 г. Лебяжий пруд (№ 45) у Боровицкой башни (№ 19)

У западной стены Кремля на месте будущего Александровского сада возвели пять болверков: Боровицкий, у одноименной башни, Неглинный рядом, Троицкий у башни, Никитский напротив Большой Никитской улицы и Вознесенский близ Воскресенских ворот. Неглинную же пришлось отвести от прежнего русла в новое, проведенное западнее, в связи с чем спустили Лебяжий пруд у Боровицких ворот и перенесли Аптекарский сад, находившийся между Боровицкими и Троицкими воротами, на 1-ю Мещанскую улицу.

Однако король Карл повернул на Украину, где был разбит под Полтавой, и московские укрепления оказались не нужны. Они простояли более 100 лет, существенно изменив и частью закупорив сложившиеся водные стоки, из-за чего русло реки стало засоряться, а сами болверки либо постепенно превратились в места свалок, либо стали беспорядочно застраиваться.

Московские власти неоднократно отмечали неблагоприятное санитарное состояние местности у Неглинки. Согласно донесению Главной полицмейстерской канцелярии 1756 г., «ниже Воскресенскаго моста, который называется и Курятным, близ р. Неглинной построены разных чинов людьми лавки и шалаши, в коих торгуют платьем и ветошьем и прочею медною, железною и оловьяною всякою мелочью на рогожках; а чтоб со всего того надлежащия в казну деньги собирались неуповательно, и в таком случае от многолюдства позади тех лавок и шалашей к Неглинной бывает немалое засорение, отчего в вешнее и летнее время происходит смрадный воздух. Хотя же по должности Полицейской смотрение, чтоб ни какой нечистоты не было, и имеется, но усмотреть того во всегдашнее время не возможно, паче же всегда в таком отдаленном от настоящих построенных в Китае-городе рядов месте непристойныя продажи краденным из разных домов пожиткам имеются, что и по делам, следующимся в Главной полиции, в бытность оной в Москве, оказывалось, к тому ж от такого весьма частого и негоднаго лавочного и шалашнаго строения и не без опасности от пожарного случая…».

Власти города с негодованием отмечали, что «вдоль Неглинной зады разных господских домов составляли совершенно безобразие и нечистоту лучшей части города», а кремлевский обер-комендант писал: «В разсуждении всякаго от мяснаго ряду и харчевен нечистоты и помету происходит не только в летнее время, но и в зимнее, вредная мерзкая вонь, так что проезжающим в Троицкие ворота через мост, а паче мне и прочим живущим в Кремле, не меньше же и близь того пруда на Неглинной обывателем по той нечистоте может наносить вредительную болезнь». В 1743 г. Полицмейстерская канцелярия объявила, чтобы «в Неглинские пруды обыватели с дворов своих сору и помету никакого не метали, платья в оных не мыли и лошадей не купали, дабы имеющаяся в тех прудах живая рыба от худаго запаха не поснула, и ежели кто оное чинить станет, тех ловить и присылать в Полицмейстерскую Канцелярию, в которой чинить с ними по указам».

Несмотря на все это, берега Неглинной у Кремля служили москвичам для разного рода развлечений: так, устраивались ледяные горы, а иногда сюда сходились на кулачные бои студенты университета и Славяно-греколатинской академии: «Стена на стену, начинали маленькие, кончали большие. Университантам помогали неглиненские лоскутники. Когда первые одолевали, то гнали бурсаков до самой академии. Народу стекалось множество; восклицания сопровождали победителей, которые нередко оставляли поприще свое, по старой пословице „наша взяла, а рыло в крови“: у одного под глазами ставилось сто фонарей, у другого недосчитывалось зубов и т. д.».

По плану перестройки Москвы 1775 г. Неглинную, вычистив и устроив вдоль нее каменную набережную, предполагалось сделать существенной частью ландшафта, призванной играть большую роль в создании образа городского центра. На ее берегах собирались выстроить «самонаилучшия здания, в которые со временем немалое число знатного мещанства, по всем отдаленным частям города разсеяннаго, сверх того чужестранных и прочих приезжающих особ для временнаго пребывания, весьма довольно поместятся». Воды реки должны были регулярно очищаться путем пропуска воды из верховьев, а на прилегающих улицах и площадях проектировались фонтаны чистой воды. Таким образом, «по приведении ж в надлежащее по прожекту благоустройство, оныя места состоя, как сказано выше, в самой средине, служить могут к особливому удовольствию обывателей и к отличной города красоте».

Однако эти предложения не были осуществлены. Только после пожара 1812 г. в Москве развернулись значительные планировочные и строительные работы, в том числе и по обустройству Неглинной. Она протекала в открытом рву у земляных бастионов перед кремлевскими стенами, но ее решили упрятать под землю, и, к сожалению, это лишило центр города замечательной и уникальной возможности украсить его. Можно представить себе, насколько живописен был бы городской центр – Неглинная действительно служила бы «к особливому удовольствию обывателей и к отличной города красоте». Со сносом бастионов Неглинную к 1820 г. покрыли каменным сводом, опиравшимся на ряды вбитых по берегам бревен и засыпанным землей от срытых болверков. У стен Кремля по высочайшему повелению императора Александра I стали разбивать сад, состоявший из трех крупных частей: Верхнего (от Угловой Арсенальной башни до Троицкого моста), Среднего (от Троицкого моста до Боровицкого) и Нижнего сада (от Боровицкого моста до набережной Москвы-реки).

Проект поручили ведущему московскому архитектору Осипу Ивановичу Бове, который в 1820–1821 гг. закончил работу над Верхним садом. Он предусмотрел главную аллею, идущую по середине сада и окруженную извилистыми, свободно вьющимися малыми дорожками, он также предполагал вырыть каскады прудов. Главный вход, находящийся со стороны Воскресенской площади, отмечен монументальной, строгой и торжественной ажурной решеткой с древнеримскими эмблемами. Так, столбы решетки сделаны в виде ликторских фасций (ликторами назывались служители высших должностных лиц, носившие как отличительный знак «фасции» – пучки перевязанных розог с воткнутыми в них обоюдоострыми топориками), а шары пилонов ворот венчали орлы (правда, не римские одноглавые, а двуглавые российские, восстановленные в 2004 г.). Решетка да и весь Александровский сад, названный в честь императора-победителя, стали своеобразным памятником Отечественной войны 1812 г. Автором решетки, выдающегося произведения декоративно-монументального искусства, был француз, архитектор Евгений Паскаль, получивший образование в Париже, прибывший в Москву в 1820 г. и зачисленный в Комиссию строений в Москве; позднее он в продолжение многих лет плодотворно работал в Петербурге. Интересно отметить, что, по наблюдению авторов книги о московских художественных оградах, узор в «калитках» (справа и слева от створок ворот) повторяет узор дверей парижского Лувра. Ирония судьбы: памятник победы над Францией скопирован с французского оригинала…

К проектированию и изготовлению решетки, созданной на Мышецком чугунолитейном заводе, имел непосредственное отношение и Бове. Он «по небытности в Москве архитектора Паскаля, по рисунку коего утвержденному» сделал «исчисление меры звеньев и величины их». Ворота были и в Нижнем саду со стороны Москвы-реки, но их уничтожили в 1872 г. при устройстве Политехнической выставки.

Еще одни, но значительно более скромные ворота были спроектированы «архитекторским помощником» Ф.М. Шестаковым – они находились в боковой ограде напротив Большой Никитской улицы. От них через ров устроили небольшой мостик, украшенный грифонами (мифологическими крылатыми чудовищами с головой орла и туловищем льва. – Авт.). Ворота разрушили в советское время, в 1930-х гг.

Верхний Александровский сад – от входа с Воскресенской площади до Троицких ворот Кремля – был открыт 30 августа 1821 г. Журнал «Отечественные записки» описывал торжество открытия сада: «Приезд в оной начался в 7-м часу после обеда, а в половине 8-го Кремлевская стена, напротив оной лавки и Экзерциргауз [Манеж] были освещены не более как в 10 минут: тысячи разноцветных огней представили взорам поразительную картину… над гротом у Кремлевской стены в прозрачной картине изображались вензели Государя Императора и обеих Императриц». На празднике, по словам журнала, «примерно с достоверностью можно положить, что более ста тысяч было народу», но, правда, на полях экземпляра журнала, хранящегося в Исторической библиотеке, читатель-современник приписал карандашом: «Гораздо поменьше, чему я самовидец». А.Я. Булгаков, знаток московских происшествий, оставивший нам московскую летопись начала XIX в., и будущий почт-директор, написал 21 октября 1821 г. брату в Петербург: «…гулянье по стенам Кремля, называемое Александровский сад, прекрасно, и в полдень там весь beau monde (фр. «высшее общество»). Одним словом, Москва просится в Петербург, и посмотрим еще и перещеголяет».

Все три части сада были созданы в 1821–1823 гг., причем их открытия приурочивались каждый год к 30 августа, к именинам императора Александра I.

Сад сначала назывался Кремлевским, но вскоре его стали именовать Александровским. В некоторых работах утверждается, что это название утвердилось только с 1856 г., однако это ошибка: так, например, в книге П.А. Сумарокова, изданной еще в 1839 г., говорится: «Александровский сад, у Кремля, прелестный, достойный сего имени», да и вспомним процитированное выше письмо А.Я. Булгакова.

Новый сад сразу же приобрел любовь москвичей. Подробный московский путеводитель, изданный в 1827 г., так описывал новую достопримечательность: «Кремлевские сады не предлагают еще тени, но кажется, что сама рука Граций устроила их. Находясь в средине города, они могут служить общим гульбищем и доставлять должностным людям приятный переход к утренним их занятиям. Учреждение сих садов есть истинное благодеяние для города. Тут, как будто бы действием волшебства, тинистое и болотистое место превратилось в очаровательный предел, пленяющий взоры и оживляющий ум приятным развлечением. Пещера, устроенная в первом саде, как будто бы и самой юности оного придает некоторую древность; неподалеку от нее гостиница: там снова можно насладиться и отдыхом и приятным угощением; и там все еще не расстаешься с прогулкою, рассматривая гуляющих. Удовольствие влечет вас в средний сад; но остановитесь на одно мгновение у сводов моста: посмотрите, как прелестно мелькают Воробьевы горы и другие отдаленные предметы. Но вы уже в среднем саду; вы на отлогом пригорке, устланном дерном: какой новый и великолепный вид открывается с его вершины! Едва ли где можно насладиться подобным зрелищем». В «Новейшем и любопытнейшем указателе Москвы», изданном в 1829 г., говорилось, что в саду можно видеть «прекрасную липовую аллею, множество клумб с цветами и превосходныя пелузы (то есть газоны. – Авт.)». Тогда у Троицкого моста, разделявшего Верхний и Средний сады, была «галлерея, в которой очень хороший обеденный и ужинный стол с прекрасными винами, равномерно (то есть также. – Авт.) и все кондитерские принадлежности».

Вечный огонь и памятник Неизвестному Солдату

У главного входа в Александровский сад с правой стороны у подножия Кремлевской стены находится памятник Неизвестному Солдату. Авторы (Д.И. Бурдин, В.А. Климов, Ю.Р. Рабаев, Н.В. Томский) весьма бережно отнеслись к окружению мемориала – он совсем не выделяется, не заслоняет стену Кремля, не подавляет сад.

Мемориал открыли к 42-й годовщине Победы – 8 мая 1967 г., но за несколько месяцев перед открытием, в декабре 1966 г., в дни 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, с 41-го километра Ленинградского шоссе, места ожесточенных боев на подступах к столице, сюда был перенесен на орудийном лафете извлеченный из общей могилы прах неизвестного воина, который похоронили с воинскими почестями 3 декабря.

Над местом захоронения возвышается надгробная плита, на которой начертаны слова: «Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен». Слева от могилы гранитная стенка, на ней надпись: «1941 павшим за Родину 1945». У стены в прозрачных будочках стоит почетный караул, который перенесли от мавзолея и установили здесь с декабря 1997 г.

В центре плиты – пятиконечная звезда, из центра которой вырываются огненные языки «вечного огня». Ранее в России, да и в других странах, обычай зажигать огонь на могилах не был принят (может быть, за исключением язычников-огнепоклонников). Насколько известно, первый такой огонь на могиле неизвестного воина зажгли в 1921 г. в Париже, на Елисейских Полях, у подножия Триумфальной арки. В СССР Вечный огонь горит в нескольких местах, и надо сказать, что некоторые представители православной церкви относятся к нему резко отрицательно, не без резона говоря, что по смыслу этот огонь напоминает проклятие «в геенне тебе огненной гореть», и спрашивают, неужели не найти другого места, где можно служить панихиду и вспоминать героев, как только у так называемого Вечного огня? И действительно, слово «вечный» может применяться к понятию «вечная слава» и «вечная память», когда помнят героев, но, по религиозным представлениям, вечный огонь – это огонь, горящий в аду, вот он-то действительно вечен.

Источник