- Что такое фундамент мелкого заложения

- Основное понятие

- В каких случаях используются фундаменты мелкого заложения

- Виды ФМЗ

- Ленточный тип фундамента

- Этапы возведения ленточного фундамента мелкого заложения

- Особенности возведения плитного фундамента мелкого заложения

- Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

- Ф.9.3. От чего зависит глубина заложения фундамента?

- Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

- Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

Что такое фундамент мелкого заложения

Существует множество разновидностей фундаментов, позволяющих реализовать различные архитектурные проекты даже при максимально негативных условиях грунта. И первое, с чем приходится бороться застройщикам, это – повышенная пучинистость почвы, на которой будут проводиться работы. Фундаменты мелкого заложения в данном случае являются оптимальным решением для частного строительства на мелких песках, супесях, суглинках и глинистых грунтах.

Основное понятие

Главная проблема сложных грунтов – пучнистость во время промерзания, что заставляет их значительно увеличиваться в объеме. Этот фактор приводит к постепенному разрушению фундамента и всей постройки. Этого можно избежать уравновешиванием выталкивающей силы повышением нагрузки на фундамент, то есть – весом здания, но частные дома и дачи относятся к легким постройкам, поэтому глубокие типы фундаментов, в том числе – и свайные, здесь не подходят. Решением проблемы является фундамент мелкого заложения.

Само название конструкции уже дает понять, что такое фундаменты мелкого заложения (ФМЗ). Глубина его заложения составляет от 40 до 50 см, что значительно уменьшает воздействие грунта во время пучения на боковую площадь стенок строения.

Минимальная глубина фундамента способствует снижению финансовых затрат и времени на его укладку минимум в 2 раза.

В данном случае требуется значительно меньше бетона, щебня или песка для выполнения подложки и материала для сооружения опалубки. Составляющими конструкции являются:

- обрез – это верхняя часть, принимающая нагрузку от дома;

- нижняя часть, передающая нагрузку;

- боковые части, то есть стены.

Такие фундаменты не строятся непосредственно на грунте, их монтируют на подушке из песка, мелкозернистого щебня или шлака, предварительно качественно утрамбованного.

В каких случаях используются фундаменты мелкого заложения

Данный вид строительной основы является достаточно универсальным, использовать его можно при сооружении следующих конструкций:

- деревянных домов;

- домов из легких материалов, например, пенобетона;

- небольших кирпичных построек;

- домов с небольшим количеством этажей;

- подвалов.

ФМЗ используются при низком уровне грунтовых вод, не приводящих к вспучиванию грунта.

Виды ФМЗ

Разновидности фундаментов классифицируются пор способу заложения:

- монолитные с арматурой, устанавливаемой лишь на плитной его части;

- колонные;

- сборные с использованием отдельных бетонных блоков;

- сборно-монолитные: бетон заливается в промежутки между плитами.

Также их разделяют по виду материалов:

- дерево;

- камень;

- бетон;

- армированный бетон.

Ленточный тип фундамента

Самыми видами конструкций мелкого заложения являются ленточные фундаменты. В качестве оптимальной основы для их строительства можно выделить материковый, то есть – естественный грунт. Такая основа станет актуальной для дальнейшего возведения сооружения из таких материалов, как саман, кирпич, небольшие бетонные блоки, шлакоблок.

Ленточный фундамент мелкого заложения отличается простотой сооружения и минимальным сроком работ. На «отдых» конструкции также требуется от нескольких дней до месяца.

В качестве материала для их возведения используется:

Наиболее трудоемким является вариант из бута, где небольшие камни соединяются между собой при помощи бетонного раствора. Для бутобетонной основы следует выстраивать опалубку, бут и колотый кирпич закладываются в нее и впоследствии заливаются бетоном.

При необходимости конструкция армируется изнутри для повышения прочности.

Этапы возведения ленточного фундамента мелкого заложения

Несмотря на всю простоту строительства ФМЗ, он требует правильного выполнения всех работ. В противном случае вместо того, чтобы устранить недостатки мучнистого грунта, он попросту деформируется от веса здания. Процесс строительства предполагает следующие действия:

- Подготовительные работы, включающие в себя очистку и выравнивание территории.

- Разметка внутренних и внешних углов.

- Рытье котлована и выравнивание его дна. При необходимости стенки фундамента дополнительно укрепляются закладным или шпунтовым методом.

- Закладка подушки, назначение которой выравнивание дна. Для определения ее материала желательно сделать анализ почвы на наличие грунтовых вод.

- Утрамбовка подушки.

- Монтаж деревянной опалубки. На ее внутреннюю поверхность можно нанести слой смолы или уложить гидроизоляционный материал.

- Монтаж каркаса из арматуры. Он выполняется из прутьев сечением 1,2 см, их стыки соединяются при помощи хомутов или путем сварки. Углы стыков можно соединять металлическими стержнями для увеличения прочности конструкции. Для бутового или кирпичного фундамента применяется слой засыпки.

- Заливка опалубки бетоном.

При заливке опалубки используется бетон маркой не менее 200. Для увеличения прочности фундамента следует поэтапно делать слои толщиной 15-20 см. Перед заливкой опалубку необходимо смачивать.

Особенности возведения плитного фундамента мелкого заложения

Плитный фундамент является более надежным и долговечным по сравнению с ленточным, потому его часто применяют в строительстве на сложных грунтах с высоким уровнем вод. Затраты на него более существенны, но они оправдываются отсутствием необходимости выполнения дополнительных земляных работ.

Строительство основания данного типа включает в себя проведение следующих работ:

- Выравнивание поверхности, обозначение разметки.

- Снятие верхнего слоя грунта по всей площади фундамента. В месте пролегания более плотного слоя, дно рва выравнивается и трамбуется.

- При повышенной влажности почвы на дно траншеи укладываются пластиковые трубы и покрываются геотекстилем. Предотвращение промерзаний исключит утепление фундамента со всех сторон.

- Установка подушки под плиты. Ее толщина должна составлять 15-20 см. Материал – песок или щебень, который в процессе закладки тщательно трамбуется и поливается водой.

- Укладка гидроизоляции и пенополистирола либо пенопласта поверх подушки.

- Монтаж опалубки, она, как правило, выполняется из бруса, ширина которого будет равняться толщина фундамента.

- Монтаж двух слоев решетки из арматуры.

- Опалубка заливается бетоном марки не ниже 200. Делать это лучше в несколько слоев, поливая их водой для предотвращения быстрого высыхания материала и появления трещин.

Основная особенность плиточного фундамента – цельная, монолитная конструкция. Это – плита под домом. Его поверхность выполняет функцию пола для будущего сооружения, что полностью устраняет возможность деформации основы здания.

Установка столбчатого фундамента мелкого заложения

Этот тип основания подходит для бань и небольших деревянных домов, а также сооружений из легких строительных материалов, например – летние домики из гипсокартона или ДСП. Основное преимущество такого фундамента – быстрое возведение и минимальные затраты на строительство. Оно включает в себя такие этапы:

- Проектирование и расчет фундамента. Специалисты рекомендуют провести лабораторный анализ грунта для того, чтобы определить точную глубину столбов в зависимости от глубины его промерзания.

- Расчет расстояния между столбами (для монолитных изделий это – 100-120 см).

- Выполнение разметки.

- Выкапывание ямы по периметру фундамента, ее толщина должна соответствовать сечению столбов.

- Яма засыпается щебнем толщиной до 20 см, он тщательно трамбуется.

- Выполнение армированной конструкции. Сначала устанавливаются прутья на ширине фундамента, затем к ним присоединяются продольные детали. Решетку можно монтировать как в самой яме, так на отдельной территории с последующим погружением конструкции в траншею.

- Заливка бетоном марки 250.

- Выполнение короба из длинных обрезных досок, он не должен иметь дна.

- прикрепление опалубки к заранее возведенным конструкциям из арматуры.

- Выполнение заливки опалубок цементным раствором той же марки.

- Изготовление забирки и битумного слоя, защищающего ее от попадания влаги.

Для максимально долговечного использования данного вида фундамента стоит придерживаться нескольких простых правил:

- правильный расчет фундамента;

- равномерная нагрузка не его общую площадь и отдельные элементы;

- выбор исключительно высококачественных материалов как при заливке фундамента, так и при возведении опалубок;

- выполнение всех работ должно проводиться летом или в начале зимы.

Столбчатые элементы должны простоять от двух недель до месяца до полного затвердевания бетона.

В предоставленном ниже видео можно понять основы того, как выполняется ФМЗ:

Если придерживаться всех перечисленных выше правил, фундамент мелкого заложения станет весьма экономичным и удобным вариантом для создания основы под частное здание. Применять его следует в частном строительстве и в определенных условиях грунта.

Источник

Ф.9.3. От чего зависит глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельных по условиям нормальной эксплуатации.

Глубина заложения фундаментов определяется:

а) конструктивными особенностями зданий или сооружений (например, жилое здание с подвалом или без него), нагрузок и воздействий на их фундаменты;

б) глубиной заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубиной прокладки инженерных коммуникаций;

в) инженерно-геологическими условиями площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер напластования и пр.);

г) гидрогеологическими условиями площадки и возможными их изменениями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

д) глубиной сезонного промерзания грунтов.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки (рис.Ф.9.3,а) или пола подвала до подошвы фундамента (рис.Ф.9.3,б), а при наличии бетонной подготовки — до ее низа.

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется[1]:

а) предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта не менее чем на 10-15 см;

б) избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта, если его прочностные и деформационные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя грунта;

в) стремиться, если это возможно, закладывать фундаменты выше уровня грунтовых вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

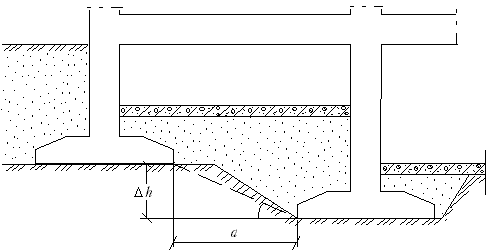

Рис.Ф.9.3. Схемы к определению глубины заложения фундаментов d: а — фундамент внешней оси здания; б — фундамент внутри здания

Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

Фундаменты здания рекомендуется закладывать на одной отметке. Однако, если здание состоит из нескольких отсеков, то для ленточных фундаментов допускается применение различной глубины их заложения. При этом переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами (рис.Ф.9.4). Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступаD h — не более 60 см.

Рис.Ф.9.4. Заложение соседних фундаментов на разной глубине

Допустимая разность отметок заложения столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где a — расстояние между фундаментами в свету; j Iи cI— расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; p — среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента под действием расчетных нагрузок.

Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов определяют на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле

где d0— глубина промерзания при

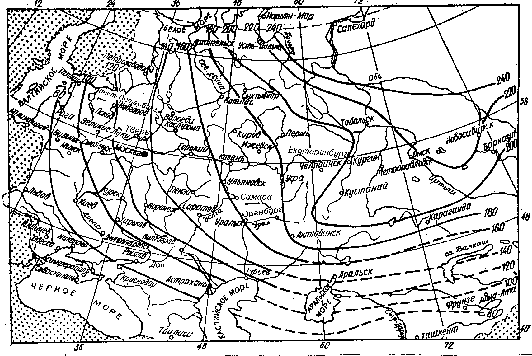

За неимением этих данных нормативную глубину сезонного промерзания можно определить по схематической карте (рис.Ф.9.5), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0= 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn, найденное по карте, умножается на отношение d0/0,23 (где d0соответствует грунтам рассматриваемой строительной площадки).

Рис.Ф.9.5. Карта нормативных значений глубины промерзания d0, см

Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле

где kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий kh = 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).

Ф.9.7. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

В скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов назначается произвольно, так как в этих грунтах при замерзании не возникает сил морозного пучения.

Ф.9.8. Можно ли снизить силы морозного пучения конструктивными мероприятиями?

Глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет применения:

а) постоянной теплозащиты грунта по периметру здания;

б) водозащитных мероприятий, уменьшающих возможность замачивания грунтов;

в) полной или частичной замены пучинистого грунта на непучинистый под подошвой фундамента;

г) обмазки боковой поверхности фундаментов битумной мастикой или покрытия ее полимерными пленками;

д) искусственного засоления грунтов обратной засыпки.

Ф.9.9. Как определить, будет ли фундамент при данных условиях выдавливаться из грунта при его замерзании?

Фундамент будет испытывать деформации подъема при следующих условиях:

а) если фундамент заложен выше расчетной глубины сезонного промерзания в глинистом грунте текучей консистенции и пылеватом водонасыщенном песке, а расстояние между подошвой фундамента и уровнем грунтовой воды менее двух метров;

б) если касательные силы морозного пучения, возникающие на боковой поверхности фундамента, будут больше нагрузок от веса фундамента и надземных конструкций.

При этом второе условие является определяющим. Поэтому глубина заложения фундаментов может быть уменьшена за счет применения конструктивных мероприятий, обеспечивающих прочность и нормальные условия эксплуатации сооружения при неравномерных деформациях основания. Например, сооружение с монолитным каркасом выполнено на фундаментах в виде монолитной железобетонной плиты.

Источник