- Как и почему пала Берлинская стена

- Контекст

- Мирная революция в ГДР: как восточные немцы дали режиму под дых

- Берлинской стены давно нет, но немцы на востоке и западе до сих пор плохо понимают друг друга

- Комментарий: Люди против стены — уроки и надежды

- Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма

- Как и зачем была создана ГДР

- Эрих Хонеккер: взлет и падение последнего лидера ГДР

- Киллер, чекист, Герой Советского Союза: Эриху Мильке — 110 лет

- Как немцы через Венгрию на Запад бежали

- К двадцатилетию падения Берлинской стены: «Нет насилию! Народ — это мы!»

- Последние секреты ГДР

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Лесное поселение Вандлиц

- Советский Союз и падение Берлинской стены

- Share this

- Советский 1989 год

- 1989 год в ГДР

- Путаница, СМИ, потеря управления: один осенний день 1989 года

- В центре внимания – внутренние проблемы

- Похороненные под лавиной событий

Как и почему пала Берлинская стена

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто.

Митинг в Восточном Берлине 4 ноября 1989 года

Берлинская стена, построенная в 1961 году властями ГДР, была символом раздела Европы и всего мира, противостояния Востока и Запада, борьбы между капитализмом и социализмом советского образца. Западный Берлин был окружен бетонной стеной, протянувшейся на 155 километров, колючей проволокой, минными полями, контрольно-следовой полосой, вышками с вооруженными гэдээровскими солдатами, но его жители могли свободно путешествовать по всему миру. Стена была построена для «своих», чтобы они не бежали на Запад. По ним и стреляли, когда они пытались бежать.

Контекст

Мирная революция в ГДР: как восточные немцы дали режиму под дых

Десятки тысяч людей вышли на улицы Лейпцига 9 октября 1989 года, требуя свободы и демократии. Они были готовы попасть под пули, но жертвой пал коммунистический режим. В Германии вспоминают о том, как это было. (09.10.2019)

Берлинской стены давно нет, но немцы на востоке и западе до сих пор плохо понимают друг друга

И через 30 лет после падения Берлинской стены немцы на востоке и западе Германии все еще не являются единым целым. Что их разъединяет? Ответ на этот вопрос ищут социологи и психологи. (05.11.2019)

Комментарий: Люди против стены — уроки и надежды

Крушение Берлинской стены — это вдохновляющий пример того, как активность обычных людей приводит к краху многолетней диктатуры, считает Федор Крашенинников. (06.11.2019)

Политические анекдоты из ГДР: Маркс с пулеметом и пять законов социализма

Что-то вас, конечно, рассмешит. Но что-то, наверняка, покажется грустным. Такие уж анекдоты были в ГДР — кстати, очень напоминавшие советские. (01.11.2019)

Как и зачем была создана ГДР

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит. (07.10.2019)

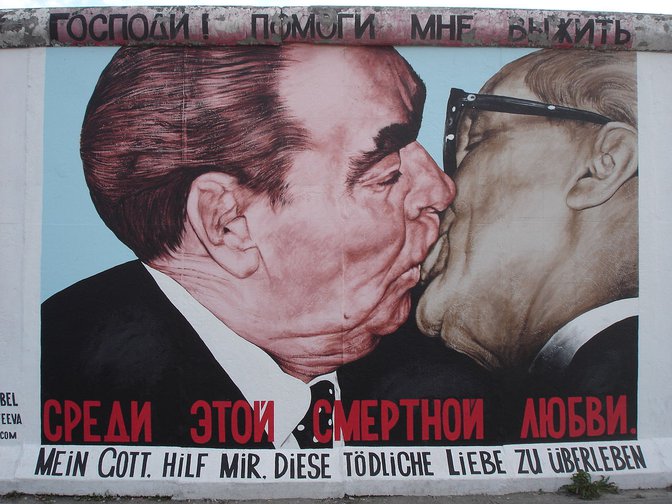

Эрих Хонеккер: взлет и падение последнего лидера ГДР

30 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был освобожден от всех занимаемых должностей. (18.10.2019)

Киллер, чекист, Герой Советского Союза: Эриху Мильке — 110 лет

Больше 30 лет всесильный Эрих Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем «штази» стало государством в государстве. Как он достиг вершин власти? И что с ним стало потом? (10.02.2017)

Как немцы через Венгрию на Запад бежали

20 лет назад пала Берлинская Стена. В ГДР ее «раскачали» массовые демонстрации протеста против режима СЕПГ и массовое бегство восточных немцев на Запад. Об этом рассказывает книга «Первая брешь в Стене». (03.06.2009)

К двадцатилетию падения Берлинской стены: «Нет насилию! Народ — это мы!»

Мирная революция в ГДР началась в Лейпциге, в церкви Святого Николая. С ее бывшим пастором Кристианом Фюрером корреспондент Deutsche Welle беседует о понедельничных демонстрациях, молитвах о мире и объединении Германии. (17.01.2009)

Последние секреты ГДР

После воссоединения Германии прошла уже четверть века, но некоторые тайны ГДР лишь недавно стали достоянием гласности. DW рассказывает о некоторых из этих секретов. (01.10.2015)

Все изменилось за одну ночь — с 9-го на 10 ноября 1989 года. В эту ночь рухнула Стена, разделявшая два германских государства. На пресс-конференции члена ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски (Günter Schabowski) вечером 9 ноября в Восточном Берлине, которую транслировало телевидение, было объявлено, что жители ГДР отныне могут свободно ездить на Запад, притом прямо с момента объявления. И тысячи людей устремились к КПП, разделявшим Восточный и Западный Берлин, которые больше двух с половиной десятилетий были открыты только в одну сторону — с Запада на Восток.

Начало было положено в СССР

Растерявшиеся гэдээровские пограничники, не ожидавшие такой массы людей и не получавшие указаний «сверху», в конце концов, открыли границу. 30 тысяч солдат армии ГДР были в ту ночь приведены в повышенную боевую готовность, но никто, к счастью, не решился дать приказ открыть огонь: были бы тысячи жертв.

Падение Стены стало началом конца раздела Германии. Но всё случилось, конечно, не вдруг. Тектонические сдвиги в социалистическом лагере начались за несколько лет до этого, когда в СССР пришел к власти Михаил Горбачев. Огромное большинство немцев считает, что именно ему, инициатору политики гласности и перестройки, Германия во многом обязана своим воссоединением.

Протесты, движения за свободу и даже восстания были в «восточном блоке» и до Горбачева: в 1953 году в ГДР, в 1956-м — в Венгрии, в 1968-м — в Чехословакии, — но все они были жестоко подавлены советскими танками. А в конце 1990-х Советский Союз отказался от так называемой «доктрины Брежнева», согласно которой Москва брала себе право подавлять в соцлагере любые отклонения от курса Кремля.

Границы становятся открытыми

Первыми стали смелее использовывать новую свободу в Польше и Венгрии. Польские власти уже летом 1988 года начали диалог с ими же запрещенным независимым профсоюзом «Солидарность», в котором активное участие приняла католическая церковь. Она пользовалась очень большим авторитетом в стране, особенно в те времена, когда главой католической церкви был Иоанн Павел II, бывший кардинал Кароль Войтыла. Поляки первыми разбили монополию компартии. За ними последовали венгры, которые летом 1989 года начали снимать пограничные ограждения на границе с Австрией. Через открытую «зеленую границу» устремились на Запад тысячи граждан ГДР, которые специально для этого ехали в Венгрию — якобы на летний отдых. Другие искали возможности бежать на Запад через посольство ФРГ в Праге.

Демонстрация в Лейпциге. Октябрь 1989 года. Демонстранты несут плакат «Свобода не разделима!» Это протест против несвободы в ГДР и против раздела Германии

Эрих Хонеккер (Erich Honecker), стоявший во главе ГДР, и его окружение всячески противились новым веяниям и открыто не одобряли происходившего в СССР (в Восточной Германии даже начали запрещать некоторые советские журналы). Поэтому многие восточные немцы бежали из страны, а другие, которых было гораздо больше, выходили на улицы ее городов, требуя перемен. С сентября 1989 года в Лейпциге каждый понедельник десятки тысяч людей выходили на демонстрации. 9 октября, в день 40-летия образования ГДР, которое пышно праздновали официально, в демонстрации протеста, как и предыдущие, не разрешенной властями, приняли участие более 70 тысяч человек, спустя три недели — 300 тысяч.

Страх исчезает

Протестовали не только в Лейпциге и Восточном Берлине, но и во многих других городах ГДР. Лозунги становились все более смелыми: люди требовали свободы печати и собраний, демократических выборов, упразднения всесильной тайной полиции — «штази». Кое-где полиция и госбезопасность еще пытались разгонять эти демонстрации, хотя те были мирными, и задерживали их организаторов, но становилось ясно: государство капитулирует, страх исчезает, народ больше не боится диктатуры.

Уже тогда участники мирных демонстраций в ГДР скандировали «Мы — один народ!», требуя открыть границы. Хонеккеру пришлось уйти в отставку. За ним последовало все Политбюро ЦК и Совет министров. Наконец-то был провозглашен курс на «демократизацию», как ее понимала партийная номенклатура. Но было уже поздно. 4 ноября на центральной восточноберлинской площади Александерплац прошел грандиозный митинг, в котором приняли участие более полумиллиона человек. На нем аплодировали оппозиционерам и освистывали членов ЦК. И когда Шабовски вечером 9 ноября объявил о возможности свободно покидать ГДР, сдержать людей, жаждавших свободы, было уже невозможно.

Так встречали машины из ГДР в Западном Берлине утром 10 ноября

Через несколько дней пришлось прорубать в Стене новые пропускные пункты, Тех, кто приходил или приезжал в Западный Берлин из Восточного, восторженно встречали цветами, шампанским, конфетами. Незнакомые люди обнимались и плакали. Это был настоящий праздник, продолжением которого стало спустя 11 месяцев юридически оформленное государственное воссоединение Германии.

Лесное поселение Вандлиц

Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее — в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма — за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных — Wildforschungsgebiet.

Лесное поселение Вандлиц

Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих «диких животных» — Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

Лесное поселение Вандлиц

Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику — первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

Лесное поселение Вандлиц

Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных — до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами — четыре.

Лесное поселение Вандлиц

Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо — изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

Лесное поселение Вандлиц

До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года — народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

Лесное поселение Вандлиц

Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

Лесное поселение Вандлиц

В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь летом 2017 года. До этого брали верх сомнения — не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

Лесное поселение Вандлиц

В 2017 году, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР.

Лесное поселение Вандлиц

Вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники.

Источник

Советский Союз и падение Берлинской стены

9 ноября 1989 года СССР превратился в стороннего наблюдателя. Советская сторона ожидала в самой крайнем случае организованного открытия границы между ГДР и ФРГ – но никак не падения стены.

Share this

Рассказ о 1989 годе в истории Восточной Европы, ГДР и Китая прост и ясен: в одном случае – мирная революция, положившая конец коммунистическому господству, в другом – зачатки освободительного движения, задавленные танками Народно-освободительной армии на площади Тяньаньмэнь. Эти события оказались судьбоносными для всего мира. Но какой же была реакция Москвы на эти драматические перипетии, в частности, на падение Берлинской стены 9 ноября? Ведь именно советское руководство, поставив у руля Михаила Горбачева в марте 1985 года, придало новую динамику застывшему ходу холодной войны.

С разрешения платформы «декодер – читая Европу» oDR публикует колонку немецкого историка и политолога Яна Клааса Беренса – часть большого досье о падении Берлинской стены, собранного «декодером» к тридцатилетнему юбилею событий 1989 года.

Советский 1989 год

Годы гласности и перестройки на короткое время сделали Советский Союз тем самым авангардом истории, которым он сам себя назначил в 1917 году. С растущей скоростью руководство страны во главе с Михаилом Горбачевым начало перестраивать политическую систему. Они ослабили тиски некогда всемогущей цензуры, выпустили политических узников, начали эксперименты с приватизацией экономики. Когда 26 марта 1989 прошли выборы Съезда народных депутатов, СССР все еще шел в авангарде реформ среди коммунистических диктатур Восточной Европы. Но в том же году первенство пришлось уступить. Усилия Горбачева «навязать цивилизацию сверху» пробудили в советском обществе новые силы, развитие которых все меньше подчинялось контролю. В частности, началась эрозия периферии советского государства: в 1989 году заметно ослабли власть партии и авторитет центра на пространстве от Балтийского моря до Кавказа.

Коммунистическое государство на немецкой земле символизировало советскую победу в 1945 году.

Сдвинулись все приоритеты советской политики. Если начиная с 1945 года в центре внимания постоянно находилась восточноевропейская империя – особенно в кризисные 1953, 1956, 1968 и 1980-81 годы – то теперь фокус внимания сместился. Михаил Горбачев и его соратники очень стремились к улучшению отношений с Западом. Соединенные Штаты и Федеративная Республика Германия вскоре вышли на первый план. «Братские страны» – ГДР, Чехословакия, Румыния и Болгария – раз за разом сталкивались с отказом в поддержке своих реформ и, наоборот, отдалялись. К тому же советское руководство отказалось от «доктрины Брежнева», согласно которой социалистические государства обладали только неполным суверенитетом и Советский Союз имел право в любой момент и, если необходимо, силой вмешиваться в их внутренние дела. Июньские выборы в Польше показали, что Москва действительно не собирается ни политическими, ни военными мерами влиять на ситуацию в своем ближнем зарубежье. Кремль смирился с поражением коммунистов. Открылось пространство возможностей, сравнимого с которым в Европе не было несколько десятилетий.

1989 год в ГДР

Десятки лет ГДР и СССР связывали «особые отношения». Коммунистическое государство на немецкой земле символизировало советскую победу в 1945 году. Пусть и не вся Германия, а только ее половина, но все же это была жемчужина в короне советской империи. Десятилетиями ни одно важное политическое решение в ГДР не могло быть принято без согласия СССР. Особенно если речь шла о власти – а тема границ в годы холодной войны, конечно же, была вопросом власти. Полмиллиона советских солдат на немецкой территории были еще одним важным фактором. И, конечно, советское посольство – а точнее, целый городок вдоль бульвара Унтер ден Линден – постоянно следило за всем происходящим в стране. Дополнительным игроком была обширная резидентура КГБ с центром в берлинском районе Карлсхорст.

Верхушка Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) понимала свою зависимость от Москвы. Если прочие коммунистические страны Восточной Европы располагали и собственными национальными институтами легитимации, то для Восточного Берлина «победа над фашизмом» и «дружба с Советским Союзом» были ключевой парадигмой государственной политики. «Социализм на немецкой земле» не мыслился без советского протектората. Однако с началом перестройки между ГДР и ее покровителем прошла опасная трещина. Горбачев и его соратники были убеждены в необходимости кардинальных реформ. Эрих Хонеккер и его товарищи в политбюро СЕПГ считали, что ГДР представляет собой образец социалистического государства. Главный идеолог из Восточного Берлина Курт Хагер уже в 1987 году, комментируя советский курс на реформы, задавал риторический вопрос: «И, к слову сказать, если ваш сосед затеял у себя ремонт – сочтете ли вы своим долгом поменять обои у себя в квартире?». Так разногласия стали достоянием общественности.

В начале судьбоносного 1989 года ГДР наряду с Румынией и Чехословакией были самыми непримиримыми врагами московских реформаторов. Хонеккер и руководство СЕПГ опасались, что Москва неминуемо предаст социализм. Восточный Берлин рассматривал себя как противоположность Москве, как якорь стабильности и оплот европейского порядка, сложившегося по результатам Ялтинского и Хельсинкского соглашений. Однако с весны 1989 три фактора начали подтачивать власть СЕПГ: протесты собственного населения, которые с момента фальсифицированных местных выборов в мае вышли на качественно новый уровень; ухудшающееся состояние здоровья генерального секретаря Эриха Хонеккера; наконец, нарастающее давление граждан ГДР, стремящихся выехать из страны и искавших малейшие возможности проскользнуть за проржавевший железный занавес. Венгрия, а также немецкие посольства в Праге и Варшаве начали предоставлять такие лазейки. Летом общественная жизнь ГДР, до того замороженная и замершая, постепенно ожила, началось кипение, брожение и движение. Цепляясь за власть, СЕПГ не могла рассчитывать на советскую помощь: Михаил Горбачев уже ранней осенью 1989 года принял решение, что советские войска, расквартированные в ГДР, останутся в казармах.

Путаница, СМИ, потеря управления: один осенний день 1989 года

Когда начались регулярные массовые демонстрации в Лейпциге и 17 октября Хонеккер был свергнут, то восточногерманская система расшаталась окончательно. В День Республики 7 октября 1989 – в сороковую годовщину основания ГДР – Михаил Горбачев увидел на улицах Берлина решительно настроенные толпы.Поддержка, оказанная им Хонеккеру, была очень сдержанной. Незадолго до этого, 5 октября, советник Горбачева по внешней политике Анатолий Черняев записал в своем дневнике: «Словом, идет тотальный демонтаж социализма как явления мирового развития… И, наверно, это неизбежно и хорошо. Ибо речь идет о единении человечества на основах здравого смысла. И процесс этот начал простой ставропольский парень», – пишет советский функционер, имея в виду корни своего шефа. Он уже тогда видел в Горбачеве фигуру всемирно-исторического значения. Популярность Горбачева, по крайней мере за рубежом, в 1989 году достигла невиданных высот. Все надежды разделенной Германии и европейского континента в целом сфокусировались на нем, в нем миллионы людей увидели своего спасителя.

В центре внимания – внутренние проблемы

Но Горбачев был все больше озабочен внутренней политикой. Осенью начался новый виток его борьбы с основным противником – Борисом Ельциным. Но и консервативное крыло политбюро, объединившееся вокруг Егора Лигачева, постепенно отказывалось от поддержки Горбачева. Как бы ни кипели страсти между Варшавой, Берлином, Прагой и Будапештом, советское руководство было прежде всего занято этим. В конце концов события внутри страны развивались с не меньшей скоростью, чем на внешнеполитической арене, а речь в этом случае шла о сохранении собственной власти. Именно это демонстрируют дневники Черняева – вероятно, наиболее ценный источник из самого центра принятия решений.

Москве ничего не оставалось, как согласиться с наступлением новой реальности.

С начала ноября ГДР стояла на пороге больших перемен. Стало очевидным, что сохранять статус-кво и оставаться страной с непроницаемыми границами, охраняемыми силой оружия, больше невозможно. И все же никто не мог предсказать то, что случилось вечером 9 ноября. Новое руководство СЕПГ во главе с Эгоном Кренцем по-прежнему стремилось к тому, чтобы согласовывать все свои действия с Кремлем. Но в первой половине ноября две проблемы наложились друг на друга: празднование годовщины Октябрьской революции (7-8 ноября) и неопытность нового руководства СЕПГ. Пока в Восточном Берлине работали над новым законом о свободе передвижения, московское руководство было занято своими торжествами и недоступно для связи. В первой половине дня 9 ноября советское политбюро заседало – звонки из-за границы не принимались. В результате Эгон Кренц не скоординировал свои действия с Москвой..

Похороненные под лавиной событий

Около 7 часов вечера 9 ноября член политбюро СЕПГ Гюнтер Шабовский выступил со скоропалительным заявлением о вступлении в силу нового закона о свободе передвижения: «Насколько мне известно, он вступает в силу немедленно. сейчас». Это привело к штурму Берлинской стены, причем ситуация усугубилась повторением его ошибочного заявления в западногерманских вечерних новостях. Ни Кремль, ни советское посольство в Восточном Берлине не были в курсе. Историческое решение об открытии стены («Мы открываем шлюзы») поздним вечером того же дня было принято без согласования с советскими «друзьями». СЕПГ впервые приняла серьезное политическое решение на свой страх и риск: уже погибая, она наконец освободилась от власти московских шефов. Советский посол Вячеслав Кочемасов только утром 10 ноября позвонил Кренцу и выразил обеспокоенность ситуацией в Берлине. О падении стены в Москве узнали из новостей, посол этот момент буквально проспал. Советские СМИ сообщали о происходящем скупо и неохотно – тема была неудобная, а главное, хватало собственных новостей, которые широко обсуждались и занимали все внимание.

Историческое решение об открытии стены было принято ГДР без согласования с советскими «друзьями».

Так 9 ноября 1989 года СССР превратился в стороннего наблюдателя. Советская сторона ожидала в самой крайнем случае организованного открытия границы между ГДР и ФРГ – но никак не падения стены. Но, поскольку Горбачев наложил запрет на применение силы, Москве ничего не оставалось, как согласиться с наступлением новой реальности.

Когда советник Горбачева по Германии Валентин Фалин утром 10 ноября в ужасе от случившегося прорицал крах ГДР, его коллега Черняев уже задумывался о будущем, которое наступит после этого. Он писал в своем дневнике: «Закончилась целая эпоха в истории «социалистической системы» . Остались наши «лучшие друзья»: Кастро, Чаушеску и Ким Ир Сен. тут уже не о «социализме» речь, а об изменении мирового соотношения сил, здесь – конец Ялты, финал сталинского наследия и «разгрома гитлеровской Германии».

В самом деле, в 1945 году Советский Союз выиграл войну, а в 1989 году он начал проигрывать мир. Речь уже не шла о реформе социализма. Настало время проводить его в последний путь.

Источник