Проверка напряжений по подошве фундамента

Размеры подошвы фундамента должны быть подобраны таким образом, чтобы давления по подошве фундамента от внешней нагрузки не превышало допустимых значений, а именно:

Для фундамента, необходимо всю нагрузку собрать на подошву фундамента, чтобы произвести проверку напряжений по подошве:

— вес грунта обратной засыпки (Nгр) – обратная засыпка выполняется песком с удельным весом γII = 18 кН/м 3 и углом внутреннего трения φII = 30;

— вес бетонного пола — – удельный вес бетона принимается равным 22 кН/м 3 ;

— усилия от горизонтального давления грунта обратной засыпки на стену подвала, при этом необходимо учитывать временную нагрузку на поверхность грунта интенсивностью q = 10 кПа.

Среднее давление по подошве фундамента Рср, определяется по формуле:

Рmax, Рmin определяется по формуле:

здесь

А – площадь подошвы запроектированного фундамента, м 2 .

Если условия (17) не выполняются, меняют размеры подошвы фундамента. При незначительной разнице Р и R (примерно 5% — в пределах точности инженерных расчетов), выбранные размеры фундамента оставляют неизменными.

В противном случае необходимо увеличить или уменьшить размеры подошвы фундамента и заново определить Nф, Nгр, Р и R с последующей проверкой условий (17).

6.5. Проверка слабого подстилающего слоя.

Если верхние слои грунта, на которые опирается фундамент, подстилается менее прочными, то необходимо выполнять проверку слабого подстилающего слоя.

Проверка слабого грунта согласно СНиП 2.02.01-83*, заключается в обеспечении условия:

где

Расчет осадки фундамента

Для основания сложенного нескальными грунтами расчет по деформациям является необходимым. Расчет сводится к определению абсолютной осадки отдельного фундамента. Полученные величины в результате расчета сравнивают с предельно допустимыми, приведенными в СНиП 2.02.01-83*:

где S — деформация фундамента по расчету;

Su — предельное значение деформации, определяемое по прилож. 4 СНиП 2.02.01-83*.

Осадку фундамента можно рассчитывать любым методом, но обязательным является применение метода послойного суммирования. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства определятся в следующей последовательности:

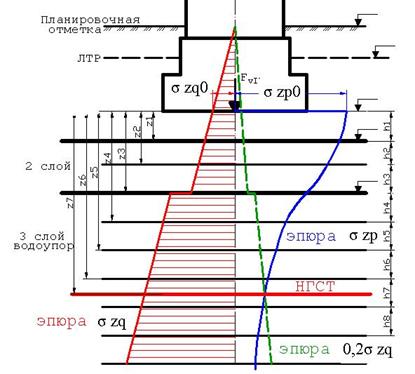

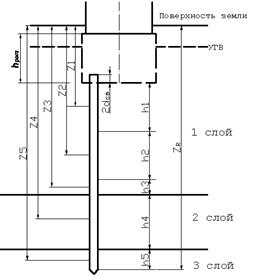

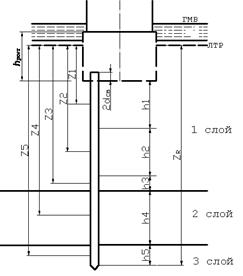

1. Выполняется схема запроектированного фундамента, совмещенная с геологическим разрезом (рис. 12).

2. Сжимаемая толща грунтов, расположенная ниже подошвы фундамента, разбивается на элементарные слои толщиной hi ≤ 0,4b на глубину примерно 3b, где b – ширина подошвы фундамента. При этом границы элементарных слоев должны совпадать с границами слоев грунта.

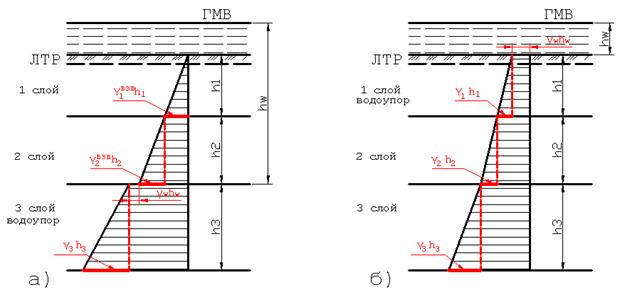

3. Строится эпюра природного давления σzq, возникающих в основании от веса выше лежащих слоев грунта. При высоком положении УГВ удельный вес грунта берется с учетом взвешивающего действия воды. В случае если имеем водонепроницаемый грунт (глина, суглинок с IL ≤ 0), тогда на поверхность этого слоя передается дополнительное давление водяного столба (γwhw). Значения вертикальных напряжений от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента и на границе каждого элементарного слоя определяются по формуле:

где γi – удельный вес i-го слоя грунта, с учетом взвешивающего действия воды, кН/м 3 ;

hi – толщина i-го слоя грунта, м.

4. Строится эпюра дополнительного (уплотняющего) вертикального давления σzp под подошвой фундамента. Начальная ордината эпюры в уровне подошвы фундамента σzq0 определяется по формуле:

где σzq0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента, кПа; σzq0 — вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента, кПа;

P – среднее давление на грунт по подошве фундамента от нормативных нагрузок, кПа.

Значения дополнительных вертикальных напряжений в грунте вычисляются по формуле:

где αi – коэффициент рассеивания напряжений, принимаемый по таблице 9 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента n = l/b и относительной глубины, равной m = 2z/b.

Величины дополнительных вертикальных напряжений определяются на границах элементарных слоев.

5. Определяется глубина активной зоны (сжимаемой толщи).

Нижняя граница сжимаемой толщи (НГСТ) находится на глубине, где выполняется следующее условие при Е ≥ 5,0 МПа:

Если найденная граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е 3

, кПа

, кПаТ а б л и ц а 9 Значения коэффициентов рассеивания напряжений

или или  | Коэффициенты  для фундаментов для фундаментов | |||||||

| круглых | Прямоугольных с соотношением сторон  , равным , равным | Ленточных при  | ||||||

| 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | |||||

| 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 | 1,000 0,949 0,756 0,547 0,390 0,284 0,213 0,165 0,130 0,106 0,087 0,073 0,062 0,053 0,046 0,040 0,036 0,032 0,028 0,025 0,023 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 | 1,000 0,960 0,800 0,606 0,449 0,336 0,257 0,201 0,160 0,131 0,108 0,091 0,077 0,067 0,058 0,051 0,045 0,040 0,036 0,032 0,029 0,026 0,024 0,022 0,020 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 | 1,000 0,972 0,848 0,682 0,532 0,414 0,325 0,260 0,210 0,173 0,145 0,123 0,105 0,091 0,079 0,070 0,062 0,055 0,049 0,044 0,040 0,037 0,033 0,031 0,028 0,026 0,024 0,022 0,021 0,020 0,018 | 1,000 0,975 0,866 0,717 0,578 0,463 0,374 0,304 0,251 0,209 0,176 0,150 0,130 0,113 0,099 0,087 0,077 0,069 0,062 0,056 0,051 0,046 0,042 0,039 0,036 0,033 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 | 1,000 0,976 0,875 0,739 0,612 0,505 0,419 0,349 0,294 0,250 0,214 0,185 0,161 0,141 0,124 0,110 0,099 0,088 0,080 0,072 0,066 0,060 0,055 0,051 0,047 0,043 0,040 0,037 0,035 0,033 0,031 | 1,000 0,977 0,879 0,749 0,629 0,530 0,449 0,383 0,329 0,285 0,248 0,218 0,192 0,170 0,152 0,136 0,122 0,110 0,100 0,091 0,084 0,077 0,071 0,065 0,060 0,056 0,052 0,049 0,045 0,042 0,040 | 1,000 0,977 0,881 0,754 0,639 0,545 0,470 0,410 0,360 0,319 0,285 0,255 0,230 0,208 0,189 0,172 0,158 0,145 0,133 0,123 0,113 0,105 0,098 0,091 0,085 0,079 0,074 0,069 0,065 0,061 0,058 | 1,000 0,977 0,881 0,755 0,642 0,550 0,477 0,420 0,374 0,337 0,306 0,280 0,258 0,239 0,223 0,208 0,196 0,185 0,175 0,166 0,158 0,150 0,143 0,137 0,132 0,126 0,122 0,117 0,113 0,109 0,106 |

Рис. 12. Расчетная схема для определения осадки фундамента

Рис. 13. Эпюры природных давлений δzq

а) при наличии грунтовой воды и третьего водоупорного слоя;

б) при наличии грунтовой воды и первого водоупорного слоя.

Источник

Проверка осадки фундамента

Для основания сложенного нескальными грунтами расчет по деформациям является необходимым. Расчет сводится к определению абсолютной осадки отдельного фундамента. Полученные величины в результате расчета сравнивают с предельно допустимыми:

где S – осадка по расчету, см;

Su – предельно допустимая осадка, см;

L – длина наименьшего примыкающего к опоре пролета, принимаемая не менее 25 м.

Осадка определятся методом послойного суммирования в следующей последовательности:

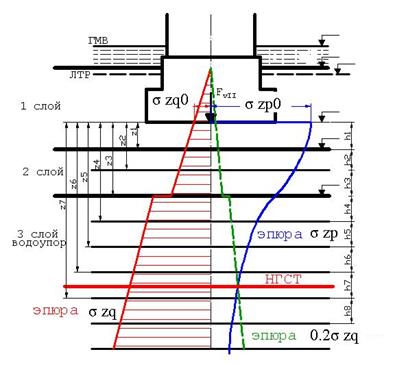

1. Выполняется схема запроектированного фундамента, совмещенная с геологическим разрезом (рис. 8).

2. Сжимаемая толща грунтов, расположенная ниже подошвы фундамента, разбивается на элементарные слои толщиной hi ≤ 0,4b на глубину примерно 3b, где b – ширина подошвы фундамента. При этом границы элементарных слоев должны совпадать с границами слоев грунта.

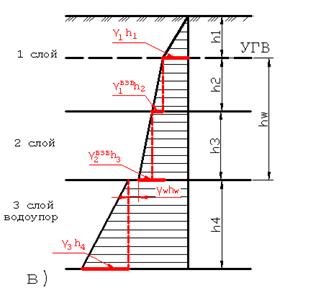

3. Строится эпюра природного давления σzq, возникающих в основании от веса вышележащих слоев грунта (рис. 9). При высоком положении УГВ удельный вес грунта берется с учетом взвешивающего действия воды. В случае если имеем водонепроницаемый грунт (глина, суглинок с IL ≤ 0), тогда на поверхность этого слоя передается дополнительное давление водяного столба (γwhw). Значения вертикальных напряжений от собственного веса грунта на границе каждого элементарного слоя определяются по формуле:

где σzq0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента, кПа;

γi – удельный вес i-го слоя грунта, с учетом взвешивающего действия воды, кН/м 3 ;

hi – толщина i-го слоя грунта, м.

4. Строится эпюра дополнительного (уплотняющего) вертикального давления σzp под подошвой фундамента. Начальная ордината эпюры в уровне подошвы фундамента σzq0 определяется по формуле:

где Pср – среднее давление на грунт по подошве фундамента от нормативных нагрузок, кПа.

Значения дополнительных вертикальных напряжений в грунте вычисляются по формуле:

где αi – коэффициент рассеивания напряжений, принимаемый по таблице 7 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента n = l/b и относительной глубины, равной m = 2z/b.

Величины дополнительных вертикальных напряжений определяются на границах элементарных слоев.

Значения коэффициентов рассеивания напряжений

или или  | Коэффициенты  для фундаментов для фундаментов | |||||||

| круглых | Прямоугольных с соотношением сторон  , равным , равным | Ленточных при  | ||||||

| 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | |||||

| 0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,2 11,6 12,0 | 1,000 0,949 0,756 0,547 0,390 0,284 0,213 0,165 0,130 0,106 0,087 0,073 0,062 0,053 0,046 0,040 0,036 0,032 0,028 0,025 0,023 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 | 1,000 0,960 0,800 0,606 0,449 0,336 0,257 0,201 0,160 0,131 0,108 0,091 0,077 0,067 0,058 0,051 0,045 0,040 0,036 0,032 0,029 0,026 0,024 0,022 0,020 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 | 1,000 0,972 0,848 0,682 0,532 0,414 0,325 0,260 0,210 0,173 0,145 0,123 0,105 0,091 0,079 0,070 0,062 0,055 0,049 0,044 0,040 0,037 0,033 0,031 0,028 0,026 0,024 0,022 0,021 0,020 0,018 | 1,000 0,975 0,866 0,717 0,578 0,463 0,374 0,304 0,251 0,209 0,176 0,150 0,130 0,113 0,099 0,087 0,077 0,069 0,062 0,056 0,051 0,046 0,042 0,039 0,036 0,033 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 | 1,000 0,976 0,875 0,739 0,612 0,505 0,419 0,349 0,294 0,250 0,214 0,185 0,161 0,141 0,124 0,110 0,099 0,088 0,080 0,072 0,066 0,060 0,055 0,051 0,047 0,043 0,040 0,037 0,035 0,033 0,031 | 1,000 0,977 0,879 0,749 0,629 0,530 0,449 0,383 0,329 0,285 0,248 0,218 0,192 0,170 0,152 0,136 0,122 0,110 0,100 0,091 0,084 0,077 0,071 0,065 0,060 0,056 0,052 0,049 0,045 0,042 0,040 | 1,000 0,977 0,881 0,754 0,639 0,545 0,470 0,410 0,360 0,319 0,285 0,255 0,230 0,208 0,189 0,172 0,158 0,145 0,133 0,123 0,113 0,105 0,098 0,091 0,085 0,079 0,074 0,069 0,065 0,061 0,058 | 1,000 0,977 0,881 0,755 0,642 0,550 0,477 0,420 0,374 0,337 0,306 0,280 0,258 0,239 0,223 0,208 0,196 0,185 0,175 0,166 0,158 0,150 0,143 0,137 0,132 0,126 0,122 0,117 0,113 0,109 0,106 |

5. Определяется глубина активной зоны (сжимаемой толщи).

Нижняя граница сжимаемой толщи (НГСТ) находится на глубине, где выполняется следующее условие при Е ≥ 5,0 МПа:

Если найденная граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е 3

, кПа

, кПаРис. 8. Расчетная схема для определения осадки фундамента:

а) опоры на суходоле; б) промежуточной опоры.

Рис. 9. Эпюры природных давлений δzq:

а) при наличии поверхностных вод и третьего водоупорного слоя;

б) при наличии поверхностных вод и первого водоупорного слоя;

в) при наличии грунтовой воды и третьего водоупорного слоя.

Проверка горизонтального смещения верха опоры:

где δu – предельно допустимое смещение, см;

L – длина наименьшего примыкающего к опоре пролета, принимаемая не менее 25 м.

δ – смещение по расчету, м:

где H0 – высота опоры (берется из задания), м;

hф – высота фундамента, м;

i – крен фундамента определяется по формуле:

где ν и E – соответственно средневзвешенные значения коэффициента Пуассона (таблица 3) и модуля деформации для всей сжимаемой толщи;

b – ширина подошвы фундамента, м;

MII – нормативный момент относительно центра тяжести подошвы фундамента, кНм;

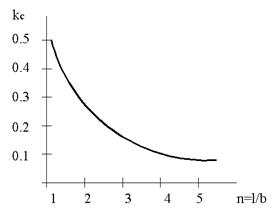

kс – коэффициент, принимаемый в зависимости соотношения сторон прямоугольного фундамента n = l/b по графику на рис. 10.

| Наименование грунта | Коэффициент Пуассона, ν |

| Глина Суглинок Пески, супеси | 0,42 0,35 0,30 |

Задание № 5. Проектирование свайных фундаментов

Свайный фундамент состоит из свай и плиты (ростверка), объединяющей сваи и передающей на них нагрузку от сооружения. Свайные фундаменты применяют при залегании слабых грунтов в основании. При этом с использованием низких (заглубленных в грунт) или высоких (часть свай возвышается над поверхностью) ростверков.

Вид применяемых в фундаменте свай (забивных, буронабивных и т. д.) зависит от грунтовых условий площадки и передаваемых на фундамент нагрузок. В данной работе рекомендуется применять забивные призматические сваи с постоянным сечением.

Свайный фундамент целесообразно проектировать поэтапно в следующей последовательности:

1. Назначение глубины заложения ростверка, выбор его типа, материала, предварительных размеров в плане.

Для мостов при расположении поверхностной воды на глубину менее 3,0 м следует проектировать свайный фундамент с низким ростверком из монолитного железобетона класса не ниже В20. Отметка обреза, уступы в плоскости обреза принимаются как для фундамента мелкого заложения на естественном основании (см. рис. 5).

Глубина заложения подошвы ростверка для опоры на суходоле, с учетом конструктивных условий, принимается равной 2,0 м. Для промежуточной опоры глубина заложения подошвы ростверка назначается не менее 1,0 м ниже линии теоретического размыва(ЛТР).

Минимальные размеры подошвы ростверка в плане определяются размерами надфундаментной конструкцией опоры (см. формулу (8)).

2. Сбор нагрузок.

Расчетные нагрузки на уровне обреза фундамента FvI 0 ; FhI 0 ; МvI 0 — определены при расчете фундамента на естественном основании (см. формулы (10), (25) и (26)).

3. Выбор несущего слоя.

При выборе несущего слоя грунта в первую очередь оценивается грунт на глубине 4 м от подошвы ростверка, так как минимальная длина сваи 4 м. Затем оценивают прочность нижележащих слоев грунта. При этом условное сопротивления грунта в уровне острия сваи было не менее R0 > 250 кПа (см. задание №1).

4. Определение длины сваи и выбор тип свай.

Длина сваи назначается после принятия глубины заложения ростверка и определяется глубиной залегания прочного грунта, в который заглубляется свая и уровнем расположения подошвы ростверка. При назначении длины сваи слабые грунты (насыпные, торф, грунты в текучем и рыхлом состоянии) необходимо прорезать, а концы свай заглублять в прочные грунты. Заглубление сваи в несущий слой должна быть:

— в пески гравелистые, крупные и средней крупности и глинистые грунты с показателем текучести JL ≤ 0,1 на глубину не менее 0,5 м;

— в прочие виды нескальных грунтов — не менее 1,0 м.

Длина сваи – L (расстояние от головы до начала заострения сваи) определяется из выражения:

где δ – глубина заделки сваи в ростверк, м;

H – мощность слабых грунтов, которые проходит свая, м;

Lнесущ. слоя – глубина заглубления сваи в несущий слой, м.

Глубина заделки сваи в ростверк зависит от вида соединения:

— при свободном опирании голова сваи входит в ростверк на глубину 5-10 см, такое соединение возможно для центрально нагруженных свай;

— при жестком соединении величина заделки сваи в ростверк должна быть не менее 30 диаметра рабочей арматуры, такое соединение предусматривается при расположении свай в слабых грунтах при действии нагрузки с большим эксцентриситетом или при значительных горизонтальных нагрузках.

Полученную длину сваи округляют до длины стандартной сваи (в большую сторону) и принимают поперечное сечение свай (таблица 9).

Сваи железобетонные забивные призматические (по ГОСТ 19804-78)

| Сечение сваи, мм | Длина свай, м | Марка бетона | Сечение и класс продольной арматуры |

200  200 200 | 3,0 — 6,0 (кратной 0,5 м) | В15 | 4d12 А400 |

250  250 250 | 4,5 – 6,0 (кратной 0,5 м) | В15 | 4d12 А400 |

300  300 300 | 3,0 – 6,0 (кратной 0,5 м); 7,0 | В15 | 4d12 А400 |

300  300 300 | 8,0; 9,0; 10,0 | В20 | 4d12 А400 |

300  300 300 | 11,0; 12,0 | В20 | 4d16 А400 |

350  350 350 | 8,0; 9,0; 10,0 (кратной 1,0 м) | В20 | 4d12 А400 |

350  350 350 | 11,0; 12,0 | В20 | 4d16 А400 |

350  350 350 | 13,0 — 16,0 (кратной 1,0 м) | В25 | 8d16 А400 |

400  400 400 | 13,0 — 16,0 (кратной 1,0 м) | В25 | 8d16 А400 |

5. Определение несущей способности свай

Несущая способность висячей сваи по условию прочности грунта определяется по формуле:

где γс; γсR; γсf – коэффициенты условий работы, зависящие от вида грунта и способа погружения; для свай погружаемых забивкой: γс = γсR = γсf = 1;

R – расчетное сопротивления грунта под нижним концом сваи, принимается по таблице 11, кПа;

А – площадь поперечного сечения сваи, м 2 ;

u – периметр поперечного сечения сваи, м;

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

fi – расчетное сопротивления i-го слоя грунта мощностью hi (не более 2,0 м) по боковой поверхности сваи, принимаемое по таблице 10, кПа.

При определении fi и hi пласты грунтов, прорезанные сваей, следует расчленить на однородные слои толщиной не более 2,0 м (рис. 11). Для песков плотного сложения расчетное сопротивления грунта под нижним концом сваи (R) повышается на 60%, а расчетное сопротивления грунта по боковой поверхности сваи (fi ) – на 30%.

Расчетные сопротивления по боковой поверхности свай

| Расстояние от ЛТР или поверхности земли до середины рассматриваемого слоя zi, м | Расчетное сопротивление f песчаных грунтов средней плотности, кПа | |||||||

| Крупные и средней крупности | мелкие | пылеватые | ||||||

| Расчетное сопротивление f глинистых грунтов с консистенцией JL , кПа | ||||||||

| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

П р и м е ч а н и я 1. Для плотных песков значение f увеличивается на 30%.

Расчетные сопротивления грунта под нижним концом забивных свай

| Глубина погружения нижнего конца сваи zR, м | Расчетное сопротивление песчаных грунтов средней плотности, МПа | |||||

| гравелистые | крупные | — | средней крупности | мелкие | пылеватые | |

| и глинистых грунтов с консистенцией JL, МПа | ||||||

| 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

| 7,5 8,3 8,8 9,7 10,5 11,7 12,6 13,4 14,2 |       8,5 9,5 8,5 9,5 | 3,8 4,3 5,6 6,2 6,8 7,4 |         5,2 5,6 5,2 5,6 |      2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 | 1,1 1,25 1,3 1,4 1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 2,25 | 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 |

П р и м е ч а н и е. Значения R в числителе соответствуют пескам средней плотности, а в знаменателе – глинистым грунтам.

а)

Рис. 11. Схемы к определению несущей способности сваи:

а) промежуточная опора; б) опора на суходоле.

6. Определение допустимой нагрузки на сваю

Расчетная (допустимая) нагрузка на сваю определяется по формуле:

γk = 1,4– коэффициент надежности.

7. Определение числа свай

Количество свай определяется по формуле:

k – коэффициент, учитывающий перегрузку отдельных свай от момента и горизонтальной силы, принимаемый k = 1,3.

GpI – расчетный вес ростверка:

где γр = 25кН/м 3 — удельный вес железобетона;

lр, bр — минимальные размеры подошвы ростверка.

Полученное число свай округляется до целого числа в сторону увеличения, удобного для размещения.

8. Размещение свай и уточнение размеров ростверка

Полученное расчетом число свай должно быть размещено так, чтобы расстояние между осями свай было не менее 3dсв (dсв – сторона поперечного сечения ствола сваи). Расстояние от наружной грани сваи до края ростверка (свес) принимается не менее 0,25 м.

Если найденное число свай не удается разместить в пределах подошвы ростверка, то следует увеличить его размеры.

Задание № 6. Расчеты свайного фундамента по предельным состояниям

По несущей способности (по I группе предельных состояний)

Цель расчета обеспечить прочность свай, ростверка, грунта основания.

1.1. Для любой сваи должно выполняться условие:

где Ni – расчетная нагрузка на сваю, кН;

Р – расчетная (допустимая) нагрузка, определяемая по формуле (51).

Обычно проверяют расчетную нагрузку на крайнюю сваю со стороны наибольшего сжимающего напряжения (наиболее нагруженную сваю):

где ymax – расстояние в направлении действия момента МI (в плоскости вдоль моста) от главной центральной оси инерции подошвы фундамента до оси крайнего ряда свай, м;

nф – фактическое число свай.

FvI – расчетная вертикальная нагрузка на уровне подошвы ростверка, кН:

МI – расчетный момент всех сил относительно центра тяжести подошвы ростверка, кНм:

Если условие (54) не выполняются, необходимо увеличить длину или поперечное сечение сваи и пересчитать несущую способность сваи.

Дата добавления: 2015-08-01 ; просмотров: 1384 ;

Источник