- Китай-Город

- Великая Китайская стена

- В 1538 году итальянский зодчий Петрок Малый за 4 года построил каменную Китайгородскую стену вокруг посада.

- Были у Китайгородской стены и собственные башни — всего 14. Из них 8 проездных. Также были так называемые башни-захабы: они не имели стен со стороны крепости.

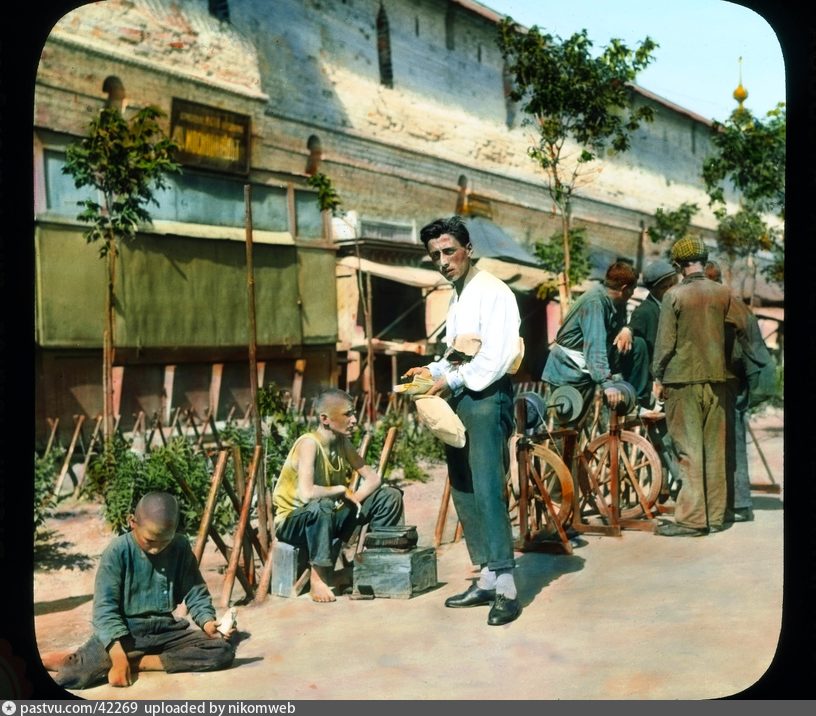

- В Китай-городе процветала торговля. Адам Олеарий назвал московские торговые ряды улицами. И это на самом деле были улицы, полностью занятые различными торговыми помещениями.

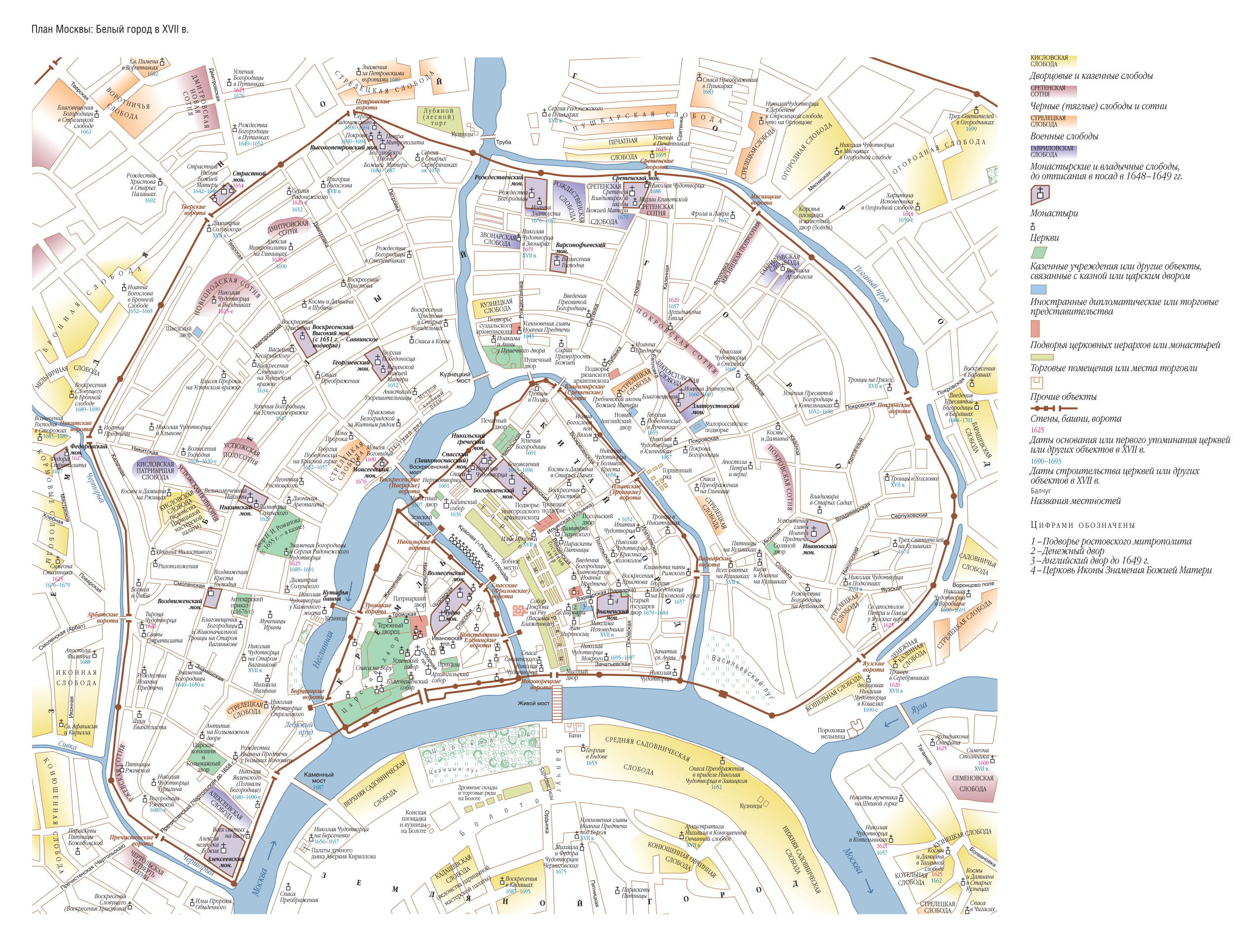

- В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская.

- Сильно изменилась судьба Китай-города после 1917 года. К этому времени здесь было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен. Все их закрыли, и многие разобрали.

- В 2005 году главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что в ближайшие 2-3 года Китайгородскую стену достроят до Китайгородского проезда и воссоздадут одну из башен.

- Китайгородская стена

- История строительства

- Современное состояние

- Птичья башня

Китай-Город

Великая Китайская стена

Этот округ не имеет никакого отношения к китайцам. С этим словом в простонародье связывали торговлю, а еще иноземную ткань также называли «китайкой». Китай-город — один из наиболее древних районов Москвы. Старше только Кремль. Вообще подобные поселения на Руси строили рядом с крепостями или монастырями и называли посадами. Здесь жили ремесленники и торговые люди, знавшие, что в случае опасности, найдут защиту за кремлевскими стенами. А со временем Китай-город оброс собственными стенами и тоже стал крепостью.

В 1538 году итальянский зодчий Петрок Малый за 4 года построил каменную Китайгородскую стену вокруг посада.

Она была кирпичная, внутри забутована камнем. Белокаменный цоколь опирался на свайный фундамент. Китайгородская стена начиналась от Угловой Арсенальной башни Кремля и шла вдоль площадей Революции и Театральной, у Театрального проезда сворачивала на юго-восток, шла по Лубянской площади, вдоль Новой и Старой площадей и далее по Китайгородскому проезду до Москворецкой набережной, где поворачивала и шла к Беклемишевской башне. Таким образом внутри Китайгородской стены была территория площадью 63 гектара (в два раза больше Кремля).

Длина Китайгородской стены составила 2,5 км. При этом она не стала копией Кремлевской: она была ниже (6-8 метров вместо 10-19 метров в Кремле), но зато толще (более 6 метров), а потому более пригодной для фортификационных целей. Для крупных пушек на стене была даже создана широкая (4 метра) боевая площадка, по которой можно было проехать на паре лошадей. Подобного русская фортификация ранее не видела!

Китайгородская стена была оборудована бойницами для верхнего, среднего и нижнего боя. Были устроены и подземные ходы к подвалам, где хранили боеприпасы. Здесь же располагались «слухи» — специальные приспособления для выявления подкопов, сделанных неприятелем. Венчали стену широкие прямоугольные зубцы-мерлоны, пришедшие на смену кремлевским «ласточкиным хвостам».

Были у Китайгородской стены и собственные башни — всего 14. Из них 8 проездных. Также были так называемые башни-захабы: они не имели стен со стороны крепости.

Трое ворот впускали на главные улицы посада: Никольские (или Владимирские по соседней церкви), Ильинские и Варварские. А через Воскресенские ворота с Иверской часовней гости столицы попадали прямо на Красную площадь. Это единственные сохранившиеся ворота Китай-города, а точнее, восстановленные. В Зарядье существовали Козьмодемьянские ворота Великой улицы, но в конце XVII века их заложили. А у Москвы-реки стояли Водяные (Спасские) ворота.

Возле ворот Китай-города стояли почитаемые в народе часовни. Одна из самых известных располагалась у Варварских ворот. Она была освящена во имя Боголюбской иконы Божией Матери. Другая — преподобного Сергия Радонежского — находилась с 1863 года у Ильинских ворот. Она принадлежала Гефсиманскому скиту Троице-Сергиевой лавры. У Никольских ворот с XVI века стояла часовня Владимирской иконы Божией Матери. На ее месте в 1691–1694 годах на средства Натальи Нарышкиной построили церковь. В 1881–1883 годах напротив нее возвели огромную Пантелеймоновскую часовню.

Вопреки распространенному мнению, эта местность никакого отношения к Китаю не имела. Вероятно, название «Китай-город» произошло от слова «кита» — «связка жердей». Их использовали при постройке первой (временной) стены. По другой версии «kita» произошло от итальянского «cittadelle» — цитадель или укрепление. Связывают это с тем, что строительством руководил итальянец Петрок Малый. Есть версия, что это перенос названия польского Китай-городка — родины Елены Глинской. А некоторые ученые считают, что слово «Китай» пришло из тюркского языка, где оно значит «стена».

В Китай-городе процветала торговля. Адам Олеарий назвал московские торговые ряды улицами. И это на самом деле были улицы, полностью занятые различными торговыми помещениями.

Основным видом торгового помещения была лавка — отдельное каменное или деревянное строение, внутри которого шла торговля. «Лавка» имела установленный законом размер: 2 сажени в ширину и 2,5 в длину, то есть 4Х5 метров. Такую «лавку» содержать могли только богатые купцы, поэтому чаще встречались торговые помещения поменьше: полулавки, четверть лавки, осьмая лавки. Кроме лавок, в торговых рядах были также «погреба», «ящичные места», «рундуки», «скамьи», «кади», «бочки», «шалаши».

«Шалаш» представлял собой небольшой бревенчатый сруб, передняя стенка которого открывалась, и через получившееся отверстие шла торговля. По окончании торгового дня откидная стенка запиралась на замок. Продавец находился в шалаше, а покупатель снаружи. Продавец приглашал покупателя призывом: «Милости прошу к нашему шалашу!». «Шалаши» сохранились и до сих пор: большинство коммерческих киосков по сути «шалаши».

Лавки строили немного выше уровня земли, чтобы в них не было сырости. Покупатели, заходя, всходили, и, уходя, сходили по ступенькам. Поскольку купцу надо было продать, а покупателю купить, то торговались до того момента, когда обоим сделка представлялась выгодной. Часто последнюю, приемлемую для покупателя цену, купец называл, когда тот уже уходил из лавки и сходил по ступенькам. Эту цену и называли сходной. Но все же у купцов были методы обмануть покупателя и получить столько, сколько они рассчитывали.

В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская.

У каждой из них всегда был собственный характер. Набожная Варварка, деловая Ильинка, образованная Никольская. Между тремя главными улицами пролегли переулки Китай-города, тоже с говорящими названиями. Одни названы по бывшим торговым рядам: Ветошный, Рыбный, Хрустальный, другие по именам храмов — Богоявленский, Никольский, Космодамианский. Вообще в Китай-городе было более 50 храмов.

Китайгородскую стену много раз перестраивали. Например, при Петре I во время Северной войны была угроза нападения Карла XII на Москву, поэтому вокруг башен появились земляные бастионы — укрепленные выступы в виде зубцов, прикрывавшие проходы в стене, а также ров с вбитыми по дну острыми кольями и перекинутыми сверху деревянными мостами.

А после победы в Северной войне фортификационное значение стены пропало. И поскольку через башенные ворота и ранее проезжать было неудобно, рядом с ними в стене пробили несколько новых ворот. Со временем таких проломных ворот становилось все больше. Вскоре исчезли и земляные бастионы со рвами.

А в начале XIX века Китайгородская стена понесла первую крупную утрату: на берегу Москвы-реки разобрали двухпролетные Водяные ворота.

Тем временем район Китай-города становится не менее привлекательным, чем Кремль. Поэтому постепенно ремесленников вытесняют за его пределы, а земельные наделы переходят к духовенству и боярам. Но торговая функция Китай-города сохраняется.

К началу XX века здесь действуют уже 3 огромных торговых комплекса: Верхние, Средние и Нижние торговые ряды, Гостиный двор, целая улица из книжных и иконописных магазинов (Никольская), и около 4 000 магазинов с площадью более 20 м 2 .

В это время у Китай-города проступают и черты «Сити» — делового центра города, неизменного атрибута европейских столиц. Здесь появляются гостиницы, биржи, банковские учреждения, конторы.

Сильно изменилась судьба Китай-города после 1917 года. К этому времени здесь было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен. Все их закрыли, и многие разобрали.

Пострадала и торговля: в советское время она осталась только за Верхними торговыми рядами, преобразованными в ГУМ. Остальные здания постепенно занимали государственные учреждения. Фактически половину Китай-города поглотил аппарат ЦК КПСС.

А Китайгородская стена стала помехой. К тому времени она находилась в плачевном состоянии: вокруг пристроили огромное число грязных неказистых построек (торговых лавок, лабазов для хранения товаров, мусорных ям и даже «квартир» — некоторые москвичи умудрялись устроить свой нехитрый быт в арочных нишах стены.

Власти объявили Китайгородскую стену памятником архитектуры и затеяли реставрационные работы, но спасти стену не удалось. И это даже несмотря на попытку решить транспортный вопрос, когда в стене пробили новые проезды для трамваев и автомобилей. Однако сначала уничтожили воротные часовни, а затем настал черед и самой Китайгородской стены: в 1931 году разобрали Воскресенские ворота, а в 1934 снесли участок от Третьяковского проезда до Варварских ворот. Разбор стены объявили субботником, на котором трудящиеся собирали кирпич для вторичного его использования при строительстве метро.

Для истории оставили только 2 участка — фрагмент стены вдоль Китайгородского проезда и участок с Птичьей башней на Третьяковском проезде.

Но не стоит списывать снос стены на варварство большевиков. Идею разбора Китайгородской стены вынашивала еще Екатерина II, но у нее руки дошли только до стен Белого города, на месте которых устроили бульвары. Александр I велел древние стены не трогать. В то время даже попытались придать стене более «древний» вид, что исказило облик нескольких башен. Тога же построили контрфорсы и на некоторых участках поставили «ласточкины хвосты» как в Кремле. А вот Александр II уже разрешил Третьяковым для обустройства торгового проезда снести часть Китайгородской стены.

Но основная причина сноса — сильное захламление строения. Например, монахи разводили на стене огороды и сушили белье, беспризорники устаивали в башнях ночлежки, а только из Космодамианской башни выселили 18 девиц с сожителями.

В 2005 году главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что в ближайшие 2-3 года Китайгородскую стену достроят до Китайгородского проезда и воссоздадут одну из башен.

Пока провели частичную реконструкцию строения, на стене открыли ресторан «Китайгородская стена» с интерьерами в русском стиле, и построили пешеходный мост с крытой галереей, соединяющий две ее части.

А в переходе у станции метро «Китай-город» вскрыли мощное белокаменное основание Варварской башни — его и сегодня можно увидеть у выхода в город в сторону Варварки. Как это обычно бывает, камни обросли легендами: считается, что если прикоснуться к ним левой рукой и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Источник

Китайгородская стена

Фото Китайгородской стены

Китайгородская стена — Москва, Китайгородский пр., 2

Китайгородская стена – одно из древнейших сооружений Москвы, расположенное в старинном районе Китай-город. К Китаю и его жителям московские топонимы имеют весьма опосредованное отношение. В XVI в. все иностранные ткани принято было называть «китайками», кроме того, этим словом обозначали крупные торговые места.

История строительства

Китай-город – второй московский посад, первым был Кремль. На этой территории селились торговцы и ремесленники, надеющиеся в случае нападения на район укрыться за кремлевскими стенами. Постепенно посад вырос, и было решено построить еще одну стену, превратив Китай-город в неприступную крепость.

Строительство было поручено итальянскому зодчему Петроку Малому, который приступил к работе в 1534 г. Уже в 1538 г. мощная кирпичная стена сомкнулась вокруг Китай-города.

Петрок использовал для строительства обожженный красный кирпич, цоколь стены был выполнен из белого камня. Общая протяженность Китайгородской стены составила 2,5 км, площадь внутреннего пространства — 63 Га, что в два раза больше, чем территория внутри Кремля.

Начало стены располагалось у кремлевской Арсенальной башни, далее она тянулась до нынешней Театральной площади, поворачивала в юго-восточном направлении, достигала Лубянки, Старой площади, Москворецкой набережной и завершалась у Беклемишевской башни.

Китайгородская стена наполовину ниже Кремлевской (7 метров против 14-16), зато превосходит ее по толщине (6-7 м против 3,5-5). Ратники могли быстро передвигаться по стене, внезапно оказываясь в любой точке внешнего кольца Китай-города.

В центральной части находилась площадка для размещения больших пушек. Боевой плацдарм был настолько велик, что по нему можно было проехать на упряжке из двух лошадей. Китайгородская стена стала настоящим прорывом в русском фортификационном искусстве – никогда ранее в стране не создавалось настолько надежных и мощных крепостей.

По всему периметру стены располагались бойницы – в нижней, верхней и средней частях вала. Такая структура позволяла приступить к отражению нападения врага с дальних подступов. Под крепостной стеной находилась сложная система подземелий, в которых хранилось продовольствие, оружие, снаряды.

Для обнаружения вражеских подкопов использовались подземные проходы – «слухи». Верхняя часть стены представляла собой забор из классических прямоугольных зубцов с бойницами внутри. Как и Кремлевская, Китайгородская стена обладала системой башен, которых было четырнадцать. Сохранились рисунки настоящих шедевров фортификационного искусства – Круглой башни, Угловой башни, Богословской башни, Четырехугольной башни, Зачатьевской башни, Многогранной башни, Глухой башни. До наших времен дошла только одна башня Китайгородской стены – Птичья.

Для проезда транспорта и прохода жителей города использовались ворота – Спасские, Неглинные, Сретенские, Варварские, Троицкие, Козьмодемьянские, Ильинские, Воскресенские и Никольские. Сейчас существуют только одни ворота – Воскресенские. Они расположены у главного входа на Красную площадь, рядом с Историческим музеем. Эти ворота являются точным воссозданием оригинального строения XVI в. – исторический памятник снесли в 1931 г.

В 1572 г. Китайгородская стена спасла посад от разорения. В этом году татарский князь Девлет-Гирей в очередной раз напал на Москву, но крепостной вал перед Китай-городом его войско так и не рискнуло штурмовать. В Смутное время стена сослужила москвичам дурную службу: польские захватчики использовали защитное сооружение для обороны от ополченцев Минина и Пожарского.

В XVIII в. стену перестали использовать с военными целями, часть московской общественности призывала императора Александра I снести ее. Царь отказался, напротив, он отдал распоряжение о ремонте стены, башен и ворот.

В конце XIX в. под руководством архитектора С. Родионова были проведены масштабные реставрационные работы.

Современное состояние

К сожалению, от Китайгородской стены уцелели лишь незначительные фрагменты и одна оригинальная башня. Основной удар по этому памятнику древнерусского зодчества был нанесен в 30-е г. XX в. В это время началась так называемая сталинская реконструкция города, в ходе которой предполагалось расширить центральные улицы. Сделать это планировалось за счет множества архитектурных памятников, в том числе, за счет Китайгородской стены.

В 1930 г. строительная техника уничтожила Владимирские ворота, а в 1934 г. работы по сносу стены были уже практически завершены. Уцелели лишь небольшие участки оборонительного сооружения в районе площади Революции, Театральной площади, гостиницы «Метрополь», станции метро «Китай-город», и в Китайгородском проезде.

Сохранившиеся части дают представление о масштабе Китайгородской стены. Бойницы, ливневые стоки, зубцы, парапеты: каждая деталь говорит о том, что Петроком Малым было создано эффективное оборонительное сооружение, позволяющее месяцами отбиваться от самого сильного неприятеля. По сути дела, это был широкий тракт для передвижения войск, поднятый на значительную высоту. Стена делала бойцов практически неуязвимыми, тогда как они могли свободно использовать пушки, пищали и другие виды огнестрельного оружия.

Птичья башня

Единственная из дошедших до нашего времени оригинальных башен Китайгородской стены — Птичья башня.

Несмотря на уникальность и статус объекта культурного наследия народов РФ, это сооружение древнерусского фортификационного искусства находится не в самом лучшем состоянии, особенно, изнутри.

Название башни не является историческим, топоним сформировался примерно в начале XX в. Такое наименование башня получила за внешний вид – в отличие от остальных участков стены, окантовка башни выполнена в виде зубцов типа «ласточкин хвост», как на стенах Кремля.

Башня была построена Петроком Малым в 1534 г. Это классическое полукруглое фортификационное сооружение из красного кирпича. В 1870 г. башня была удачно интегрирована в Третьяковские ворота, став их правым крылом, именно этот факт позволил строению сохраниться во время сталинской реконструкции.

Источник