Исполнительная

Основные положения расчета фундамента мелкого заложения

Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор типа оснований (естественное или искусственное), а также конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, плитные, столбчатые; железобетонные, бетонные, бутобетонные и др.) с применением в случае необходимости строительных или конструктивных мероприятий для уменьшения влияния деформаций оснований на эксплуатационную пригодность сооружений.

Основания рассчитывают по двум группам предельных состояний:

- по первой группе — по несущей способности;

- по второй группе — по деформациям (по осадкам, прогибам, подъемам и пр.).

В расчетах оснований следует учитывать совместное действие силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (например, влияние на физико-механические свойства грунтов атмосферных или подземных вод, тепловых источников различного вида, климатических воздействий и т.п.). Необходимо иметь в виду, что к изменению влажности особенно чувствительны просадочные, набухающие и засоленные грунты, к изменению температурного режима — набухающие и пучинистые грунты.

Расчет оснований по деформациям должен выполняться всегда, расчет по несущей способности выполняется в следующих случаях:

- на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические;

- фундамент или сооружение расположены на откосе или вблизи откоса;

- основание сложено медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми и биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями), а также илами при степени их влажности Sr ≥ 0,85 и коэффициенте консолидации сv ≤ 107 см2/год;г) основание сложено скальными грунтами.

Если проектом предусматривается возведение сооружения непосредственно после устройства фундаментов до обратной засыпки грунтом пазух котлованов, необходимо проверить несущую способность основания с учетом нагрузок, действующих в процессе строительства.

Расчет по первому предельному состоянию производится для обеспечения несущей способности (прочности и устойчивости) и ограничения развития чрезмерных пластических деформаций грунта основания с учетом возможных неблагоприятных воздействий и условий их работы в период строительства и эксплуатации сооружений; по второму предельному состоянию — для ограничения абсолютных или относительных перемещений (в том числе колебаний) конструкций и оснований такими пределами, при которых обеспечивается нормальная эксплуатация сооружения.

Для расчета деформаций основания чаще всего используются расчетные схемы основания в виде линейно-деформируемого полупространства или линейно-деформируемого слоя.

При использовании схемы полупространства для расчета осадок глубина сжимаемой толщи основания Hс ограничивается значениями, зависящими от соотношения дополнительных вертикальных нормальных напряжений от внешней нагрузки σzp и от собственного веса грунта σzg.

Расчетная схема основания в виде линейно-деформируемого слоя применяется в следующих случаях [4]:

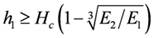

– в пределах сжимаемой толщи основания Hc, определенной как для линейно-деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации E1 ≥ 100 МПа и толщиной h1 удовлетворяющей условию:

где Е2 — модуль деформации грунта, подстилающего слой грунта с модулем деформации; E1– ширина (диаметр) фундамента b ≥ 10 м и модуль деформации грунтов основания Е ≥ 10 МПа.

Толщина линейно-деформируемого слоя Н в первом случае принимается до кровли малосжимаемого грунта, во втором случае вычисляется по формуле.

Схему в виде линейно-деформируемого слоя допускается также применять для фундаментов шириной b ≥ 10 м при наличии в пределах сжимаемой толщи слоев грунта с модулем деформации E

Источник

Порядок проектирования фундаментов мелкого заложения.

Изучить материалы инженерно-геологических, гидрогеологических и геодезических изысканий на площадке будущего строительства. (Обязательно должно быть изучение архивных материалов, особенно в условиях городской застройки.)

Произвести анализ проектируемого здания с точки зрения оценки его чувствительности к неравномерным осадкам.

Определить нагрузки на фундаменты.

Выбрать несущий слой грунта.

Рассчитать предложенные варианты фундаментов по 2-м предельным состояниям (прочность и деформации).

Произвести экономическое сравнение вариантов и выбрать наиболее дешевый.

Произвести полный расчет и проектирование выбранного варианта фундамента

Расчет ФМЗ начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров (это глубина заложения фундамента и размер его подошвы).

Далее производят расчет по двум предельным состояниям:

I – Расчет по прочности (устойчивость)

II – Расчет по деформациям, которые являются основным и обязательным для всех ФМЗ.

А расчет по I группе предельных состояний является дополнительным и производится в одном из следующих случаев:

Сооружение расположено на откосе (склоне) или вблизи него;

На основание передаются значительные по величине горизонтальные нагрузки;

В основании залегают очень слабые грунты (или текучие и текучепластичные глинистые грунты и т.п.), обладающие малому сопротивлению сдвигу;

В основании залегают наоборот, очень прочные – скальные грунты.

Установив окончательные размеры фундамента, удовлетворяющие двум группам предельного состояния, переходят к его конструированию (курс ЖБК).

1.3.а. Определение глубины заложения фундамента

Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения. Однако при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов:

Геологическое строение участка и его гидрогеология (наличие воды);

Глубина сезонного промерзания грунта;

Конструктивные особенности здания, включая наличие подвала, глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

1. Учет ИГУ строительной площадки заключается в выборе несущего слоя грунта. Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов. По геологическим разрезам. Все многообразие напластования грунта можно

При выборе типа и глубины заложения фундамента придерживаются следующих общих правил:

Минимальная глубина заложения фундамента принимается не менее 0,5 мот планировочной отметки;

Глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10-15 см;

По возможности закладывать фундаменты выше УГВ для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

В слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо, то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания осадок.

2. Глубина сезонного промерзания грунта.

Проблема заключается в том, что многие водонасыщенные глинистые грунты обладают пучинистыми свойствами, т.е. увеличивают свой объем при замерзании, за счет образования в них прослоек льда. Замерзание сопровождается подсосом грунтовой воды из ниже лежащих слоев за счет чего толщина прослоек льда еще более увеличивается. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента. Которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому их увлажнению, снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. К непучинистым грунтам относят: крупнообломочный грунт с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания (в любых условиях).

Kh – коэффициент, учитывающий тепловой режим подвала здания.

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта

Mt – коэффициент, численно равный ∑ абсолютных значений (-) температур за зиму в данном районе.

do– коэффициент, учитывающий тип грунта под подошвой фундамента.

3. Конструктивные особенности сооружения.

Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются:

Наличие и размеры подвальных помещений, приямков или фундаментов под оборудование;

Глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений;

Наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкций самого фундамента.

Глубина заложения фундамента принимается на 0,2-0,5 м ниже отметки пола подвала (или заглубленного помещения), т.е. на высоту фундаментного блока.

Фундаменты сооружения или его отсека стремятся закладывать на одном уровне.

В других случаях, разность отметок заложения расположенных рядом фундаментов (Δh) не должна превышать:

a – расстояние в свету между фундаментами;

p – среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать на одном уровне, либо проведение специальных мероприятий (шпунтовые стены).

Ввод коммуникаций (трубы водопровода, канализации) должен быть заложен выше подошвы

1.3.б Форма и размер подошвы фундамента

Форма бывает любая (круглая, кольцевая, многоугольная, квадратная, прямоугольная, ленточная, табровая, крестообразная и более сложная форма), но, как правило, она повторяет форму опирающейся на нее конструкцию.

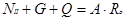

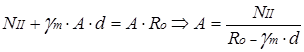

Площадь подошвы предварительно может быть определена из условия:

PII – среднее давление под подошвой фундамента от основного сочетания расчетных нагрузок при расчете по деформациям;

R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое по формуле СНиП.

Реактивная эпюра отпора грунта при расчете жестких фундаментов принимается прямоугольной. Тогда из уравнения равновесия:

Сложность в том, что обе части выражения содержат искомые геометрические размеры фундамента. Но в предварительных расчетах вес грунта и фундамента в ABCD заменяют приближенно на:

γm – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах; γm=20 кН/м 3 ;

d – глубина заложения фундамента, м.

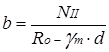

Тогда ширина подошвы (b):

а) в случае ленточного фундамента; A=b·1п.м.:

б) в случае столбчатого квадратного фундамента; A=b 2 :

в) в случае столбчатого прямоугольного фундамента:

Отсюда:

После предварительного подбора ширины подошвы фундамента b=f(Ro) необходимо уточнить расчетное сопротивление грунта – R=f(b, φ, c, d, γ).

После того. Как был подобран размер фундамента с учетом модульности и унификации конструкций проверяют действительное давление на грунт по подошве фундамента.

Чем ближе значение PII к R, тем более экономичное решение.

1.3.в. Внецентренно нагруженные фундаменты

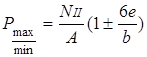

Давление на грунт по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимается изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения определяются по формулам внецентренного сжатия.

Учитывая, что

Приходим к более удобному для расчета виду:

NII – суммарная вертикальная нагрузка, включая Gf и Gg;

e – эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;

b – размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

Двузначную эпюру стараются не допускать, т.к. в этом случае образуется отрыв фундамента от грунта.

Поскольку в случае действия внецентренного нагружения максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента давление допускается принимать на 20% больше расчетного сопротивления грунта, т.е.

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей фундамента (рис 10.14), давление под ее угловыми точками находят по формуле:

Рис. 10.14. внецентренное загружение фундамента относительно двух главных осей инерции:

а – смещение равнодействующих внешних сил; б – устройство несимметричного фундамента.

Поскольку в этом случае максимальное давление будет только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение удовлетворяло условию:

Порядок расчета внеценренно нагруженного фундамента

Определяют размеры подошвы как для ценрально нагруженного фундамента.

Для принятых размеров подошвы определяют краевые напряжения при внецентренном приложении нагрузки

Проверяется условие

Если равнодействующая сил смещена относительно обеих осей, тогда еще определяют краевые напряжения в угловых точках фундамента

5. Проверяют условие

Источник