Определение предела огнестойкости строительных конструкций. Таблица

Пределы огнестойкости строительных конструкций имеют следующие обозначения:

- потеря несущей способности (R);

- потеря целостности (Е);

- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I);

- достижение предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).

Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает:

- при потере целостности (Е),

- теплоизолирующей способности (I),

- достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).

Внимание: методические материалы для проведения занятий по данной теме по кнопке скачать после статьи!

Степени и пределы

(зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков)

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | ||||

| настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц | ||||

| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |

| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |

| III | R 45 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |

| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |

| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Металлических

Испытание предела огнестойкости дверей

Пределы огнестойкости большинства незащищенных металлических конструкций очень малы и находятся в пределах: (R10 – R15) для стальных конструкций; (R6 – R8) для алюминиевых конструкций. Исключение составляют колонны массивного сплошного сечения, у которых предел огнестойкости без огнезащиты может достигать R 45, но применение таких конструкций в строительной практике встречается крайне редко.

В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R15 (RE15, REI15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R8 (СП 2.13130.2012).

Причина столь быстрого исчерпания незащищенными металлическими конструкциями способности сопротивляться воздействию пожара заключается в больших значениях теплопроводности и малых значениях теплоемкости. Высокая теплопроводность металла практически не вызывает температурного градиента внутри сечения металлической конструкции. Это приводит к тому, что при пожаре температура незащищенных металлических конструкций быстро достигает критических температур прогрева металла, при которых происходит снижение прочностных свойств материала до такой величины, что конструкция становится неспособной выдерживать приложенную к ней внешнюю нагрузку, в результате чего наступает предельное состояние конструкции по признаку потере несущей способности (R).

Значения критической температуры Tcr прогрева различных металлических конструкций при нормативной эксплуатационной нагрузке приведены в таблице:

| Материал конструкции | Tcr, град.С | ||||

| Сталь углеродистая Ст3, Ст5 | 470 | ||||

| Способ огнезащиты | Время до воспламенения древесины, мин |

| Без огнезащиты и пропитке антипиренами | 4 |

| При защите: штукатуркой гипсовой толщиной 10…12мм |

штукатуркой цементной по металлической сетке толщиной 10…12мм

полужесткой минераловатной плитой толщиной 70мм

асбоцементными плоскими листамитолшиной 10…12мм

20

Железобетонных

Испытание предела огнестойкости окон

Огнестойкость железобетонных конструкций зависит от многих факторов: конструктивной схемы, геометрии, уровня эксплуатационных нагрузок, толщины защитных слоев бетона, типа арматуры, вида бетона, и его влажности и др.

В условиях пожара предел огнестойкости железобетонных конструкций наступает, как правило:

а) за счет снижения прочности бетона при его нагреве;

б) теплового расширения и температурной ползучести арматуры;

в) возникновения сквозных отверстий или трещин в сечениях конструкций;

г) в результате утраты теплоизолирующей способности.

Наиболее чувствительными к воздействию пожара являются изгибаемые железобетонные конструкции: плиты, балки, ригели, прогоны. Их предел огнестойкости в условиях стандартных испытаний обычно находится в пределах R45-R90. Столь малое значение пределов огнестойкости изгибаемых элементов объясняется тем, что рабочая арматура растянутой зоны этих конструкций, которая вносит основной вклад в их несущую способность, защищена от пожара лишь тонким защитным слоем бетона. Это и определяет быстроту прогрева рабочей арматуры конструкции до критической температуры.

Данные о фактических пределах огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций приведены в таблицах:

Таблица 1.Пределы огнестойкости свободно опертых плит.

Источник

Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (К СниП 11-2-80)

приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР

от 19 декабря 1984 г. № 351/л

1. Общие положения.

2. Строительные конструкции. Пределы огнестойкости и пределы распространения огня.

Предел распространения огня

Бетонные и железобетонные конструкции

Несущие металлические конструкции

Несущие деревянные конструкции

Покрытия и перекрытия с подвесными потолками

Ограждающие конструкции с применением металла, древесины, асбестоцемента, пластмасс и других эффективных материалов

3. Строительные материалы. Группы возгораемости.

Рекомендовано к изданию решением секции легких конструкций ученого Совета ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.

Пособие по определению пределов огнестойкости конструкции, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНнП И-2-80) ЦНИИСК им. Кучеренко — М.: Стройиздат. 1985.—56 с. Разработано к СНиП Н-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». Приведены справочные данные о пределах огнестойкости и распространения огня по строительным конструкциям из железобетона, металла, древесины, асбестоцемента, пластмасс и других строительных материалов, а также данные о группах возгораемости строительных материалов.

Для инженерно-технических работников проектных, строительных организаций и органов государственного пожарного надзора. Табл. 15, рис. 3.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Пособие составлено в помощь проектным, строительным организациям и органам пожарной охраны с целью сокращения затрат времени, труда и материалов на установление пределов огнестойкости строительных конструкций, пределов распространения огня по ним и групп возгораемости материалов, нормируемых СНиП И-2-80.

1.2.(2.1). Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется пределами огнестойкости основных строительных конструкций, пределами распространения огня по этим конструкциям.

1.3.(2.4). Строительные материалы по возгораемости подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

1.4. Пределы огнестойкости конструкций, пределы распространения огня по ним, а также группы возгораемости материалов, приведенные в настоящем Пособии, следует вносить в проекты конструкций при условии, что их исполнение полностью соответствует описанию, данному в Пособии. Материалы Пособия следует также использовать при разработке новых конструкций.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ПРЕДЕЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ

2.1(2.3). Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются по стандарту СЭВ 1000-78 «Противопожарные нормы строительного проектирования. Метод испытания строительных конструкций на огнестойкость».

Предел распространения огня по строительным конструкциям определяется по методике, приведенной в прил. 2.

2.2. За предел огнестойкости строительных конструкций принимается время (в часах или минутах) от начала их огневого стандартного испытания до возникновения одного из предельных состояний по огнестойкости.

2.3. Стандарт СЭВ 1000-78 различает следующие четыре вида предельных состояний по огнестойкости: по потере несущей способности конструкций и узлов (обрушение или прогиб в зависимости от типа конструкций); по теплоизолирующей способности – повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем более чем на 160°С или в любой точке этой поверхности более чем на 190°С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220°С независимо от температуры конструкции до испытания; по плотности – образование в конструкциях сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя; для конструкций, защищенных огнезащитными покрытиями и испытываемых без нагрузок, предельным состоянием будет достижение критической температуры материала конструкции.

Для наружных стен, покрытий, балок, ферм, колонн н столбов предельным состоянием является только потеря несущей способности конструкций и узлов.

2.4. Предельные состояния конструкций по огнестойкости, указанные в п. 2.3, в дальнейшем для краткости будем называть соответственно I, II, III и IV предельными состояниями конструкции по огнестойкости.

В случаях определения предела огнестойкости при нагрузках, определяемых на основании подробного анализа условий, возникающих во время пожара и отличающихся от нормативных, предельное состояние конструкции будем обозначать 1А.

2.5. Пределы огнестойкости конструкций могут быть определены и расчетным путем. В этих случаях испытания допускается не проводить.

Определение пределов огнестойкости расчетным путем следует выполнять по методикам, одобренным Главтехнормированием Госстроя СССР.

2.6. Для ориентировочной оценки предела огнестойкости конструкций при их разработке и проектировании можно руководствоваться следующими положениями:

а) предел огнестойкости слоистых ограждающих конструкций по теплоизолирующей способности равен, а, как правило, выше суммы пределов огнестойкости отдельно взятых слоев. Отсюда следует, что увеличение числа слоев ограждающей конструкции (оштукатуривание, облицовка) не уменьшает ее предела огнестойкости по теплоизолирующей способности. В отдельных случаях введение дополнительного слоя может не дать эффекта, например, при облицовке листовым металлом с необогреваемой стороны;

б) пределы огнестойкости ограждающих конструкций с воздушной прослойкой в среднем на 10% выше пределов огнестойкости тех же конструкций, но без воздушной прослойки; эффективность воздушной прослойки тем выше, чем больше она удалена от нагреваемой плоскости; при замкнутых воздушных прослойках их толщина не влияет на предел огнестойкости;

в) пределы огнестойкости ограждающих конструкций с несимметричным расположением слоев зависят от направленности теплового потока. С той стороны, где вероятность возникновения пожара выше, рекомендуется располагать несгораемые материалы с низкой теплопроводностью;

г) увеличение влажности конструкций способствует уменьшению скорости прогрева и повышению огнестойкости за исключением тех случаев, когда увеличение влажности увеличивает вероятность внезапного хрупкого разрушения материала или появления местных выколов, особенно опасно это явление для бетонных и асбестоцементных конструкций;

д) предел огнестойкости нагруженных конструкций уменьшается с увеличением нагрузки. Наиболее напряженное сечение конструкций, подверженное воздействию огня и высоких температур, как правило, определяет величину предела огнестойкости;

е) предел огнестойкости конструкции тем выше, чем меньше отношение обогреваемого периметра сечения ее элементов к их площади;

ж) предел огнестойкости статически неопределимых конструкций, как правило, выше предела огнестойкости аналогичных статически определимых конструкций за счет перераспределения усилий на менее напряженные и нагреваемые с меньшей скоростью элементы; при этом необходимо учитывать влияние дополнительных усилий, возникающих вследствие температурных деформаций;

з) возгораемость материалов, из которых выполнена конструкция, не определяет ее предела огнестойкости. Например, конструкции из тонкостенных металлических профилей имеют минимальный предел огнестойкости, а конструкции из древесины имеют более высокий предел огнестойкости, чем конструкции из стали при тех же отношениях обогреваемого периметра сечения к его площади и величины действующих напряжений к временному сопротивлению или пределу текучести. В то же время следует учитывать, что применение сгораемых материалов вместо трудносгораемых или несгораемых может понизить предел огнестойкости конструкции, если скорость его выгорания будет выше скорости прогревания.

Для оценки предела огнестойкости конструкций на основании вышеперечисленных положений необходимо располагать достаточными сведениями о пределах огнестойкости конструкций, аналогичных рассматриваемым по форме, использованным материалам и конструктивному исполнению, а также сведениями об основных закономерностях их поведения при пожаре или огневых испытаниях.

2.7. В случаях, когда в табл. 2—15 пределы огнестойкости указаны для однотипных конструкций различных размеров, предел огнестойкости конструкции, имеющей промежуточный размер, может определяться по линейной интерполяции. Для железобетонных конструкций при этом должна осуществляться интерполяция и по величине расстояния до оси арматуры.

ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ

2.8. (прил. 2, п. 1). Испытание строительных конструкций на распространение огня заключается в определении размера повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны нагрева — в контрольной зоне.

2.9. Повреждением считается обугливание или выгорание материалов, обнаруживаемое визуально, а также оплавление термопластичных материалов. За предел распространения огня принимается максимальный размер повреждения (см), определяемый по методике испытания, изложенной в прил. 2 к СНиП П-2-80.

2.10. На распространение огня испытывают конструкции, выполненные с применением сгораемых и трудносгораемых материалов, как правило, без отделки и облицовки.

Конструкции, выполненные только из несгораемых материалов, следует считать не распространяющими огонь (предел распространения огня по ним следует принимать равным нулю).

Если при испытании на распространение огня повреждение конструкций в контрольной зоне составляет не более 5 см ее также следует считать не распространяющей огонь.

2.11. Для предварительной оценки предела распространения огня могут быть использованы следующие положения:

а) конструкции, выполненные из сгораемых материалов, имеют предел распространения огня по горизонтали (для горизонтальных конструкций — перекрытий, покрытий, балок и т. п.) более 25 см, а по вертикали (для вертикальных конструкций — стен, перегородок, колонн и т. п.) — более 40 см;

б) конструкции, выполненные из сгораемых или трудносгораемых материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур несгораемыми материалами, могут иметь предел распространения огня по горизонтали менее 25 см, а по вертикали — менее 40 см при условии, что защитный слой в течение всего времени испытания (до полного остывания конструкции) не прогреется в контрольной зоне до температуры воспламенения или начала интенсивного термического разложения защищаемого материала. Конструкция может не распространять огонь при условии, что наружный слой, выполненный из несгораемых материалов, в течение всего времени испытания (до полного остывания конструкции) не прогреется в зоне нагрева до температуры воспламенения или начала интенсивного термического разложения защищаемого материала;

в) в случаях, когда конструкция может иметь различный предел распространения огня при нагревании с разных сторон (например, при несимметричном расположении слоев в ограждающей конструкции), этот предел устанавливается по его максимальному значению.

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

2.12. Основными параметрами, которые оказывают влияние на предел огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций являются: вид бетона, вяжущего и заполнителя; класс арматуры; тип конструкции; форма поперечного сечения; размеры элементов; условия их нагрева; величина нагрузки и влажность бетона.

2.13. Увеличение температуры в бетоне сечения элемента во время пожара зависит от вида бетона, вяжущего и заполнителей, от отношения поверхности, на которую действует пламя, к площади поперечного сечения. Тяжелые бетоны с силикатным заполнителем прогреваются быстрее, чем с карбонатными заполнителями. Облегченные и легкие бетоны тем медленнее прогреваются, чем меньше их плотность. Полимерная связка, как н карбонатный заполнитель, уменьшает скорость прогрева бетона вследствие происходящих в них реакций разложения, на которые расходуется тепло.

Массивные элементы конструкции лучше сопротивляются воздействию огня; предел огнестойкости колонн, нагреваемых с четырех сторон, меньше предела огнестойкости колонн при одностороннем нагреве; предел огнестойкости балок при воздействии на них огня с трех сторон меньше предела огнестойкости балок, нагреваемых с одной стороны.

2.14. Минимальные размеры элементов и расстояния от оси арматуры до поверхностей элемента принимаются по таблицам настоящего раздела, но не менее требуемых главой СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкция».

2.15. Расстояние до оси арматуры и минимальные размеры элементов для обеспечения требуемого предела огнестойкости конструкций зависят от вида бетона. Легкие бетоны имеют теплопроводность на 10—20 %, а бетоны с крупным карбонатным заполнителем на 5—10% меньше, чем тяжелые бетоны с силикатным заполнителем. В связи с этим расстояние до оси арматуры для конструкции из легкого бетона или из тяжелого бетона с карбонатным заполнителем может быть принято меньше, чем для конструкций из тяжелого бетона выполненных из этих бетонов конструкций.

Величины пределов огнестойкости, приведенные в табл. 2 — 6, 8, относятся к бетону с крупным заполнителем из силикатных пород, а также к плотному силикатному бетону. При применении заполнителя из карбонатных пород минимальные размеры как поперечного сечения, так и расстояние от осей арматуры до поверхности изгибаемого элемента могут быть уменьшены на 10%. Для легких бетонов уменьшение может быть на 20% при плотности бетона 1,2 т/м3 н на 30% для изгибаемых элементов (см. табл. 3, 5, 6, 8) при плотности бетона 0,8 т/м3 и керамзитоперлнтобетона с плотностью 1,2 т/м3.

2.16. Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от быстрого нагрева и достижения ее критической температуры, при которой наступает предел огнестойкости конструкции.

Если принятое в проекте расстояние до оси арматуры меньше требуемого для обеспечения необходимого предела огнестойкости конструкций, следует его увеличить или применить дополнительные теплоизоляционные покрытия по подвергаемым огню поверхностям элемента. Теплоизоляционное покрытие из известково-цементной штукатурки (толщиной 15 мм), гипсовой штукатурки (10 мм) и вермикулитовой штукатурки или теплоизоляции из минерального волокна (5 мм) эквивалентны увеличению на 10 мм толщины слоя тяжелого бетона. Если толщина защитного слоя бетона больше 40 мм для тяжелого бетона и 60 мм для легкого бетона, защитный слой бетона должен иметь дополнительное армирование со стороны огневого воздействия в виде сетки арматуры диаметром 2,5—3 мм (ячейками 150X150 мм). Защитные теплоизоляционные покрытия толщиной более 40 мм также должны иметь дополнительное армирование.

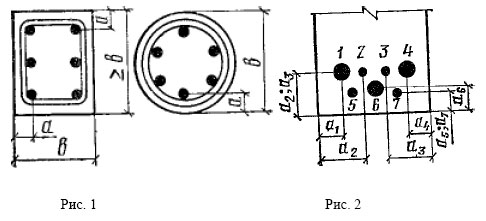

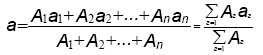

В табл. 2, 4—8 приведены расстояния от обогреваемой поверхности до оси арматуры (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Расстояния до оси арматуры

Рис. 2. Среднее расстояние до оси арматуры

В случаях расположения арматуры в разных уровнях среднее расстояние до оси арматуры а должно быть определено с учетом площадей арматуры (А1, А2, …Ап) и соответствующих им расстояний до осей (а1, а2, . , аn), измеренных от ближайшей из обогреваемых (нижней или боковой) поверхностей элемента, по формуле:

2.17. Все стали снижают сопротивление растяжению или сжатию при нагреве. Степень уменьшения сопротивления больше для упрочненной высокопрочной арматурной проволочной стали, чем для стержневой арматуры из малоуглеридостой стали.

Предел огнестойкости изгибаемых и внецентренно сжатых с большим эксцентриситетом элементов по потере несущей способности зависит от критической температуры нагрева арматуры. Критической температурой нагрева арматуры является температура, при которой сопротивление растяжению или сжатию уменьшается до величины напряжения, возникающего в арматуре от нормативной нагрузки.

2.18. Табл. 5—8 составлены для железобетонных элементов с ненапрягаемой и преднапряженной арматурой в предположении, что критическая температура нагрева арматуры равна 500°С. Это соответствует арматурным сталям классов А-I, А-II, А-Iв, А-IIIв, А-IV, Ат-IV, А-V, Ат-V. Отличие критических температур для других классов арматуры следует учитывать, умножая приведенные в табл. 5—8 пределы огнестойкости на коэффициент φ, или деля приведенные в табл. Б—8 расстояния до осей арматуры на этот коэффициент. Значения φ следует принимать

1. Для перекрытий и покрытий из сборных железобетонных плоских плит сплошных н многопустотных, армированных:

а) сталью класса А-III, равным 1,2;

б) сталями классов А-VI, Ат-VI, Ат-VII, В-I, Вр-I, равным 0,9;

в) высокопрочной арматурной проволокой классов В-II, Вр-II или арматурными канатами класса К-7, равным 0,8.

2. Для перекрытий и покрытий из сборных железобетонных плит с продольными несущими ребрами «вниз» и коробчатого сечения, а также балок, ригелей н прогонов в соответствии с указанными классами арматур а) φ = 1,1; б) φ = 0,95; в) φ = 0,9.

2.19. Для конструкций из любого вида бетона должны быть соблюдены минимальные требования, предъявляемые к конструкциям из тяжелого бетона с пределом огнестойкости 0,25 или 0,5 ч.

2.20. Пределы огнестойкости несущих конструкций в табл. 2, 4—8 и в тексте приведены для полных нормативных нагрузок с соотношением длительно действующей части нагрузки GSER к полной нагрузке VSER, равной 1. Если это отношение равно 0,3, то предел огнестойкости увеличивается в 2 раза. Для промежуточных значений GSER/VSER предел огнестойкости принимается по линейной интерполяции.

2.21. Предел огнестойкости железобетонных конструкций зависит от их статической схемы работы. Предел огнестойкости статически неопределимых конструкций больше, чем предел огнестойкости статически определимых, если в местах действия отрицательных моментов имеется необходимая арматура. Увеличение предела огнестойкости статически неопределимых изгибаемых железобетонных элементов зависит от соотношения площадей сечения арматуры над опорой и в пролете согласно табл. 1.

Отношение площади арматуры над опорой к площади арматуры в пролете

Увеличение предела огнестойкости изгибаемого статически неопределимого элемента, %, по сравнению с пределом огнестойкости статически определимого элемента

Примечание. Для промежуточных отношений площадей увеличение предела огнестойкости принимается по интерполяции.

Влияние статической неопределимости конструкций на предел огнестойкости учитывается при соблюдении следующих требований:

а) не менее 20% требуемой на опоре верхней арматуры должно проходить над серединой пролета;

б) верхняя арматура над крайними опорами неразрезной системы должна заводиться на расстояние не менее 0,4l в сторону пролета от опоры и затем постепенно обрываться (l — длина пролета);

в) вся верхняя арматура над промежуточными опорами должна продолжаться к пролету не менее чем на 0,15l затем постепенно обрываться. Изгибаемые элементы, заделанные на опорах, могут рассматриваться как неразрезные системы.

2.22. В табл.2 приведены требования к железобетонным колоннам из тяжелого н из легкого бетона. Они включают требования по размерам колонн, подвергаемых воздействию огня со всех сторон, а также находящихся в стенах и нагреваемых с одной стороны. При этом размер b относится только к колоннам, нагреваемая поверхность которых находится на одном уровне со стеной, или для части колонны, выступающей из стены и несущей нагрузку. Предполагается, что в стене отсутствуют отверстия вблизи колонны в направлении минимального размера b.

Для колонн сплошного круглого сечения в качестве размера b следует принимать их диаметр.

Колонны с параметрами, приведенными в табл. 2, имеют внецентренно приложенную нагрузку или нагрузку со случайным эксцентриситетом при армировании колонн не более 3% от поперечного сечения бетона, за исключением стыков.

Предел огнестойкости железобетонных колонн с дополнительным армированием в виде сварных поперечных сеток, установленных с шагом не более 250 мм следует принимать по табл. 2, умножая их на коэффициент 1,5.

Ширина Ь колонны и расстояние до оси арматуры а

Минимальные размеры, мм, железобетонных колонн с пределами огнестойкости, ч

Источник