- Порядок расчета осадки фундаментов

- Осадка фундамента

- Осадка фундамента

- Предельно допустимые нормы осадки фундаментов

- Расчёт осадки ленточного фундамента

- Пример определения величины осадки ленточного фундамента

- Расчёт осадки свайного основания

- Предельно допустимые осадки фундаментов

- Реконструкция деревянного дома

- СП 22.13330.2016

- Осадки фундаментов

- Расчет оснований по деформациям

- Определение осадки основания фундаментов

- 5.5.5. Предельные деформации основания

- ТАБЛИЦА 5.26. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ

- ТАБЛИЦА 5.27. ВАРИАНТЫ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ

- ВОПРОС 14. Расчет осадки основания фундамента под колонну

- Осадка свайного фундамента

- Что такое осадка фундамента и что на неё влияет

- Расчёт осадки — методы

- Способ послойного суммирования

- Способ эквивалентного слоя

- Как определить осадку свайного фундамента

- Допустимые нормы осадки

- Как избежать осадки

- Полезные материалы

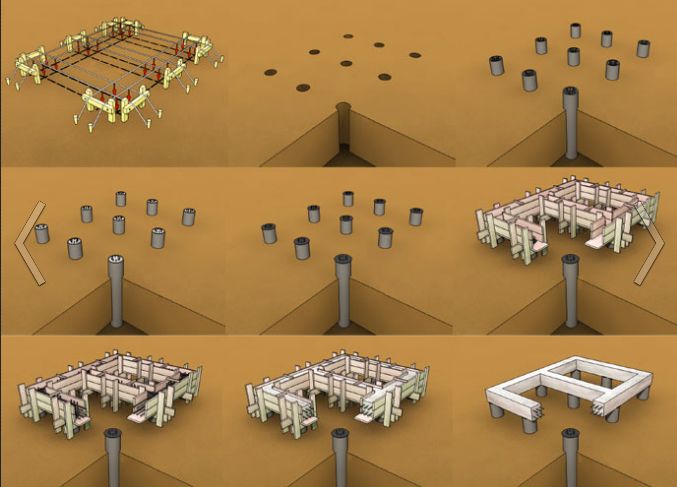

- Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

- Как рассчитать свайный фундамент

- Как закрыть свайный фундамент

Порядок расчета осадки фундаментов

Любое строение со временем подвержено проседанию. Фундамент здания должен осесть в расчётных пределах. Если основание дома опустилось равномерно по всей площади опирания, то расчёт осадки фундамента произведён правильно. В противном случае неравномерное проседание фундамента или свайного поля может привести к деформации несущих конструкций сооружения, что приведёт к повреждению строения. Особенно велик риск неравномерного проседания оснований большой площади опирания, поэтому необходимо точно рассчитать допустимую осадку основания здания.

Осадка фундамента

Неравномерное проседание опорных конструкций зданий и сооружений является следствием допущенных дефектов в строении фундаментов различных видов. Осадка фундамента происходит в течение некоторого времени после окончания строительства объекта. Важно, чтобы осадка основания здания была равномерной и в пределах допустимой нормы.

Существует многочисленные причины, вызывающие неравномерное опускание фундамента вследствие сжатия грунтового основания под подошвой здания. Таковыми являются:

- несанкционированная экономия материалов на возведении основания здания;

- использование низкоквалифицированного труда;

- в результате произведённого самостоятельного расчёта неверно определены глубина заложения фундамента, уровень грунтовых вод толщина промерзания почвы;

- отсутствие дренажной системы;

- неправильное определение сопротивления грунтового основания приведёт к чрезмерному проседанию основания здания.

На строительстве любого крупного объекта необходимо правильно рассчитать осадку фундамента.

В данной статье основное внимание уделено тому, как правильно сделать расчёт осадки свайного фундамента и ленточного основания здания.

Осадка фундамента

На протяжении глубины грунтового основания почва может быть неоднородна. Слои грунта могут оказаться с различными геологическими характеристиками. Для определения полной и конечной осадки строения применяют метод послойного суммирования.

Суть данного метода заключается в том, что определяют величину деформации слоёв почвы, находящихся в активной зоне воздействия нагрузки от здания. Важно, чтобы полученные данные проседания здания не превышали критических нормативных показателей.

Предельно допустимые нормы осадки фундаментов

Первоначальная просадка нового построенного сооружения (1-я категория технического состояния) на однородном грунтовом основании допустима в пределах 10 – 12 см.

При неоднородном составе грунте допустимое проседание зданий 1 категории без последствий составляет 5 см. Для домов 2 и 3 категории (строения с большим сроком эксплуатации) допустимо проседание не более 2 – 3 см.

Любое дополнительное опускание здание чревато появлением трещин в основании и в стенах строения. Достаточно опуститься сооружению ещё на 2 см и это сразу отразится на состоянии несущих конструкций.

Расчёт осадки ленточного фундамента

Кроме метода послойного суммирования существуют различные методики определения величины проседания здания. При условиях отдельно стоящего строения с учётом сопротивления грунтового основания и других сил, только использование метода послойного суммирования будет наиболее верным расчётом.

Способ основан на создании эпюр напряжений в многослойной почве по каждой вертикальной оси.

Определение осадки ленточного фундамента производится с целью, чтобы:

- определить величину просадку монолитной ленты с присоединёнными другими основаниями;

- выполнить точный расчёт осадки основания здания, возведённого из разных материалов;

- определить осадочный характер и физические свойства основания здания, которые связаны с изменением показателя деформации по мере увеличения глубины заложения фундамента.

Данная методика расчета определяет показатели основания по каждому сочетанию вертикальных осей, без учёта угловых переменных, используя периферийные значения и центральный показатель. Сделать это возможно при залегании по периметру основания строения равномерных структурных слоёв почвы.

Обозначения по СНиП 2.02.01-83:

- S — показатель осадки;

- zn – средняя величина напряжения вдоль вертикальной оси в слое «n»;

- hn, En – толщина сжатия и индекс деформации слоя «n»;

- n – удельная масса почвы в «n»;

- hn — высота слоя «n»;

- b = 0,8 – постоянный коэффициент.

Ширина ленточного монолитного фундамента – 1200 мм (b), глубина заложения составит 1800 мм (d).

Видео «Расчёт сопротивления грунта»:

Пример определения величины осадки ленточного фундамента

Общая нагрузка от веса здания на почву составит 285000 кг•м −1 •с −2 . По каждому слою отмечают такие значения:

- Верхний слой — сухая почва (песок мелкой фракции, с показателями пористости e 1 = 0,65; плотностью y 1 = 18,70 кН/м³, индексом сжатия Е 1 = 14400000 кг•м −1 с −2) .

- Средний слой – мокрый крупный песок с соответствующими показателями: e2= 0,60, γ2 = 19,20 кН/м³; Е2 = 18600000 кг•м −1 с −2 .

- Нижний слой грунта – суглинок с соответствующими значениями: e3 = 0,180; y3 = 18,50 кН/м³; Е 3 = 15300000 кг•м −1 с −2 .

Результаты исследований грунта взяты в местном геолого-геодезическом управлении. Грунтовые воды на территории застройки находятся на расстоянии от поверхности земли 3800 мм. глубина залегания грунтовых вод такой величины не имеет значения даже для заглубленного фундамента здания. В этом случае воздействие грунтовых вод на осадку здания считают мизерным, то есть практически никаким.

Метод послойного суммирования базируется на исследовании всех эпюр напряжений в грунтовом массиве вдоль вертикальных осей.

Для нанесения графика эпюр и расчета критических нагрузок на грунт производят действия согласно СНиП 2.02.01-83.

В результате получают следующие показатели по каждому слою почвы: S1 = 11,5 мм; S2 = 13,7мм; S3 = 1,6 мм.

Суммарное проседание основания здания составит:

Сравнивая полученные результаты с определёнными нормативами СНиП, делают вывод, что величина осадки не превышает предельных норм.

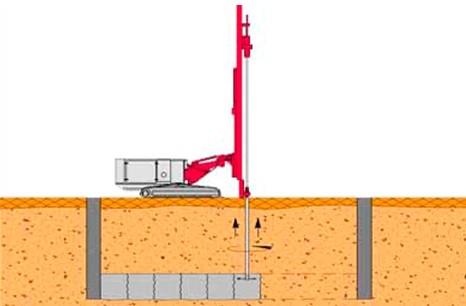

Расчёт осадки свайного основания

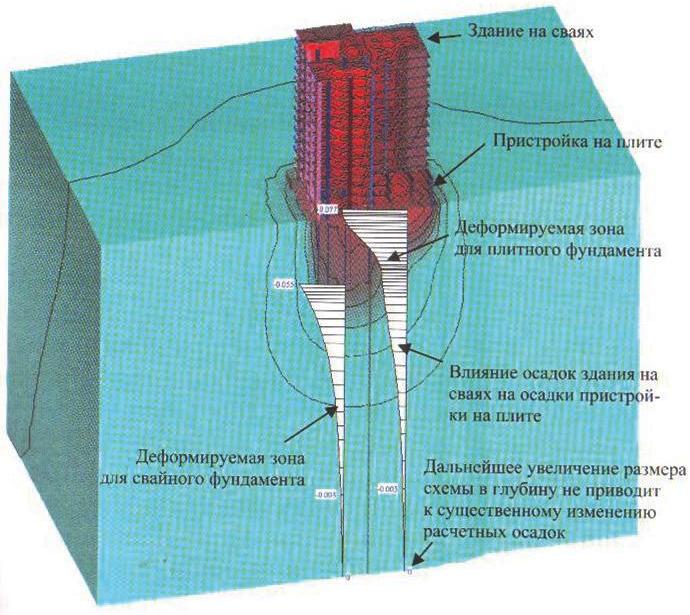

Определяют осадки свайного фундамента методом послойного суммирования.

Полный расчёт осадки свайного основания выполняется проектной организацией на протяжении от нескольких дней до 2-х недель. Проектировщики пользуются специальными компьютерными программами. Человеку, не имеющему специального образования, сделать это самостоятельно практически невозможно.

Произвести расчёт осадки свайного основания небольшого частного дома можно упрощённым способом, что под силу каждому застройщику.

Используя схемы расположения различных видов свай и расчётных формул, указанных в СП 24.13330.2011, можно определить как величину осадки одиночной сваи, так и степень проседания всего свайного поля.

Применяют различные методики определения величин осадки разных типов фундаментов, в основном, для крупных объектов промышленного и гражданского назначения.

Источник

Предельно допустимые осадки фундаментов

Реконструкция деревянного дома

СП 22.13330.2016

Осадки фундаментов

СП 22.13330.2016 Автор НИИОСП им.Н.М.Герсеванова

Расчет оснований по деформациям

- где s — осадка основания фундамента (совместная деформация основания и сооружения);

- su — предельное значение осадки основания фундамента (совместной деформации основания и сооружения), устанавливаемое в соответствии с требованиями 5.6.46-5.6.50

Определение осадки основания фундаментов

Осадку основания фундамента s, см, определяеся с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства согласно 5.6.31.

При глубине котлована не больше 5 м осадку основания фундамента s, см, вычисляют методом послойного суммирования по формуле (5.16.2), без учета ее второго члена (5.6.34)

- β — безразмерный коэффициент, равный 0,8;

- σz,pi -среднее значение вертикального нормального напряжения (далее — вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. 5.6.32), кПа;

- hi -толщина i-го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины фундамента;

- Ei -модуль деформации i-го слоя грунта по ветви первичного нагружения, кПа;

- σz,γi -среднее значение вертикального напряжения в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта (см. 5.6.33), кПа;

- n -число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

При этом распределение вертикальных напряжений по глубине основания принимают в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.2.

Примечания

- Средние значения напряжений σz,pi и σz,γi, в i-м слое грунта допускается вычислять как полусумму соответствующих напряжений на верхней и нижней границах слоя.

- При возведении сооружения в отрываемом котловане следует различать три следующих значения вертикальных напряжений: σz,g — от собственного веса грунта до начала строительства; σz,u— после отрывки котлована; σz— после возведения сооружения.

Значения вертикальных напряжений от внешней нагрузки σzp=σz-σzu, кПа для прямоугольных, круглых и ленточных фундаментов на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы, вычисляют по формуле

- где α- коэффициент, принимаемый по таблице 5.8 в зависимости от относительной глубины ξ, равной 2z/b;

- р — среднее давление под подошвой фундамента, кПа.

При сплошной равномерно распределенной нагрузке на поверхности земли интенсивностью q, кПа (например, от веса планировочной насыпи) значение σz,nfp по формуле (5.22) для любой глубины z вычисляют по формуле σz,nfp=σzp+q.

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента σz,γ=σz,g-σzu, кПа, на глубине z от подошвы прямоугольных, круглых и ленточных фундаментов вычисляют по формуле

- где α — то же, что и в (5.17);

- σzg,0— вертикальное напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента, кПа (при планировке срезкой σzg,0=γ’d, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой σzg,0=γ’dn, где γ’ — удельный вес грунта, кН/м, расположенного выше подошвы; d и dn, м (см. рисунок 5.2).

При этом в расчете σz,γ используются размеры в плане не фундамента, а котлована.

Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта σz,g, кПа, в точке основания на глубине z от подошвы фундамента, вычисляют по формуле

- где γ’-средний удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;

- dn м, см. рисунок 5.2;

- n -номер слоя грунта, в котором расположена рассматриваемая точка;

- γi и hi— соответственно удельный вес, кН/м 3 , и толщина i-го слоя грунта;

- zi-1 -глубина верхней границы i-го слоя грунта, отсчитываемая от подошвы фундамента (см. рисунок 5.2), м;

- u -поровое давление в рассматриваемой точке, кН/м 3

Природное поровое давление в исследуемом слое грунтового основания рассчитывается по формуле

- где ρw — плотность поровой воды, т/м 3 ;

g – ускорение силы тяжести, м/сек 2

zw,i – глубина залегания уровня i–го слоя грунта от положения уровня грунтовых вод;

Для неводонасыщенных грунтов поровое давление принимается равным нулю (u=0).

Удельный вес полностью водонасыщенных грунтов (степень водонасыщения Sr=1, удельный вес γ= γsat) с учетом взвешивающего действия воды определяется по формуле

- где γsat — удельный вес грунта при полном водонасыщении;

- где γsb — удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м3, для пылевато-глинистого 27 кН/м3;

- γw — удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3;

- е — коэффициент пористости.

Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z=Нc, где выполняется условие σzp=0,5σgp. При этом глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше Hmin, равной b/2 при b≤10 м, (4+0,1b) при 10 60 м. (5.6.41)

5.5.5. Предельные деформации основания

Предельные значения совместной деформации основания и сооружения устанавливаются исходя из необходимости соблюдения:

а) технологических или архитектурных требований к деформациям сооружения (изменение проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) sus ;

б) требований к прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций, включая общую устойчивость сооружения suf .

Предельные значения совместной деформации основания и сооружения по технологическим или архитектурным требованиям sus должны устанавливаться соответствующими нормами проектирования зданий и сооружений, правилами технической эксплуатации оборудования или заданием на проектирование с учетом в необходимых случаях рихтовки оборудования в процессе эксплуатации. Проверка соблюдения условий s ≤ sus производится в составе расчетов сооружений во взаимодействии с основанием после соответствующих расчетов конструкций сооружения по прочности, устойчивости и трещиностойкости.

Предельные значения совместной деформации основания и сооружения по условиям прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций suf должны устанавливаться расчетом сооружения во взаимодействии с основанием. Такой расчет, как правило, выполняется при разработке типовых проектов сооружений для нескольких вариантов грунтовых условий, отличающихся прочностными и деформационными характеристиками грунтов, а также степенью изменчивости сжимаемости основания в плане сооружения. Проверка соблюдения условия s ≤ suf в стадии привязки типовых проектов к местным грунтовым условиям является косвенной проверкой прочности, устойчивости и трещиностойкости конструкций сооружений.

При разработке индивидуальных проектов сооружений, конструкции которых рассчитываются во взаимодействии с основанием, значения suf не требуется устанавливать. Указанные величины допускается не устанавливать и для сооружений значительной жесткости и прочности (например, зданий башенного типа, домен), а также для сооружений, в конструкциях которых не возникает усилий от неравномерных осадок основания (например, различного рода шарнирных систем).

Для упрощения расчета оснований по деформациям при привязке типовых проектов к местным грунтовым условиям рекомендуется в процессе разработки типовых проектов сооружений по значениям sus и suf устанавливать следующие критерии допустимости применения этих проектов:

- – предельные значения степени изменчивости сжимаемости грунтов α E , соответствующие различным значениям среднего модуля деформации грунтов в пределах плана сооружения

или средней осадки основания сооружения

;

- – предельную неравномерность деформаций основания Δs , соответствующую нулевой жесткости сооружения.

В типовых проектах рекомендуется указывать перечень грунтов (с указанием простейших характеристик их свойств, а также характера напластований), при наличии которых в основании сооружений не требуется выполнять расчет оснований по деформациям.

Степень изменчивости основания αE определяется отношением наибольшего значения приведенного по глубине модуля деформации грунтов основания в пределах плана сооружения к наименьшему значению. Среднее значение модуля деформации грунтов основания

Зависимость предельных значений αE от среднего модуля деформации грунтов основания или от средней осадки основания сооружения

Пример такой зависимости для пятиэтажных крупнопанельных жилых домов серии I-464 приведен на рис. 5.31. Для облегчения вычисления средних осадок зданий при привязке типовых проектов к местным грунтовым условиям рекомендуется в типовых проектах приводить их расчетные значения в виде

ТАБЛИЦА 5.26. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ

| Сооружения | Относительная разность осадок | Крен iu | Средняя  или максимальная smax,u (в скобках) осадка, см или максимальная smax,u (в скобках) осадка, см |

| 1. Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным каркасом: железобетонным стальным |

0,002

0,004

(8)

(12)

из крупных панелей

из крупных блоков или кирпичной кладки без армирования

то же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов

0,0020

0,0024

0,0005

0,005

10

15

рабочее здание и силосный корпус монолитной конструкции

на одной фундаментной плите

то же, сборной конструкции

отдельно стоящий силосный корпус монолитной конструкции

то же, сборной конструкции

отдельно стоящее рабочее здание

0,003

0,003

0,004

0,004

0,004

40

30

40

30

25

Н ≤ 100

100 Н ≤ 200

200 Н ≤ 300

Н > 300

–

–

–

1/(2 Н )

1/(2 Н )

1/(2 Н )

30

20

10

стволы мачт заземленные

то же, электрически изолированные

радиобашни

башни коротковолновых радиостанций

башни (отдельные блоки)

–

0,002

0,0025

0,001

0,001

–

–

–

10

–

–

–

промежуточные прямые

анкерные и анкерно-угловые, промежуточные угловые, концевые, порталы открытых распределительных

специальные переходные

0,0025

0,002

0,0025

Примечания: 1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий, указанных в п. 3, принимаются равными 0,5 (Δs/L)u .

2. При определении относительной разности осадок Δs/L в п. 8 за L принимается расстояние между осями блоков фундаментов в направлении горизонтальных нагрузок, а в опорах с оттяжками — расстояние между осями сжатого фундамента и анкера.

3. Если основание сложено горизонтальными (с уклоном не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунтов, предельные значения максимальных и средних осадок допускается увеличивать на 20 %.

4. Предельные значения подъема основания, сложенного набухающими грунтами, допускается принимать: максимальный и средний подъем в размере 25 % и относительную неравномерность осадок (относительный выгиб) здания в размере 50 % соответствующих предельных значений деформаций, приведенных в таблице.

5. Для сооружений, перечисленных в пп. 2—3, с фундаментами в виде сплошных плит предельные значения средних осадок допускается увеличивать в 1,5 раза.

6. На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов сооружений допускается принимать предельные значения деформаций основания, отличные от указанных в таблице.

Значения Δs 0 u устанавливаются при разработке типовых проектов протяженных зданий на основе сопоставления неравномерных деформаций основания, вычисленных с учетом и без учета жесткости надфундаментных конструкций (соответственно Δs и Δs 0 ). Отношение Δs/Δs 0 зависит от приведенной гибкости здания λ = Lω или его участка λ1 = L1ω (где L и L1 — длина здания и участка его локального искривления;

Перечень грунтов, при которых можно не рассчитывать деформации основания, устанавливается на основе полученных при разработке типового проекта зависимостей

Предельные значения деформаций оснований допускается принимать по табл. 5.26, если конструкции сооружений не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения sus .

ТАБЛИЦА 5.27. ВАРИАНТЫ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ

| Здания | Вариант грунтовых условий |

| Производственные: одноэтажные с несущими конструкциями, малочувствительными к неравномерным осадкам (например, со стальным или железобетонным каркасом на отдельных фундаментах при шарнирном опирании ферм, ригелей и т.п.), и с мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно многоэтажные до 6 этажей включительно с сеткой колонн не более 6×9 Жилые и общественные прямоугольной формы в плане без перепадов по высоте с полным каркасом и бескаркасные с несущими стенами из кирпича крупных блоков или панелей: протяженные многосекционные высотой до 9 этажей включительно несблокированные башенного типа высотой до 14 этажей включительно | 1. Крупнообломочные грунты при содержании песчаного наполнители менее 40 %, пылевато-глинистого — менее 30 % 2. Пески любой крупности, кроме пылеватых, плотные и средней плотности 3. Пески любой крупности, только плотные 4. Пески любой крупности, только средней плотности при коэффициенте пористости e ≤ 0,65 5. Супеси при e ≤ 0,65, суглинки при e ≤ 0,85 и глины при e ≤ 0,95, если диапазон изменения коэффициента пористости этих грунтов на площадке не превышает 0,2 6. Пески, кроме пылеватых, при e ≤ 0,7 в сочетании с пылевато-глинистыми грунтами моренного происхождения при e IL Рис. 5.32. Зависимость отношения Δs/Δs 0 от приведенной гибкости здания в целом λ (1) или его участка λ1 (2) |

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

ВОПРОС 14. Расчет осадки основания фундамента под колонну

Подобранные ранее размеры подошвы фундамента должны быть достаточными, чтобы удовлетворялось условие расчета основания по деформациям

где S — совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчетом;

Su- предельное значение совместной деформации основания и сооружения, которое принимается согласно СНиП 2.02.01-83* [4]. В прил.8 даны некоторые значения предельных деформаций основания.

В качестве совместной деформации столбчатого фундамента одноэтажного промышленного здания с полным каркасом и основания, сложенного грунтами без специфических свойств (непросадочными, ненабухающими и т п. ), допускается принимать максимальную осадку.

Расчет деформаций основания выполняют, применяя расчетную схему основания в виде:

— линейно-деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс (метод послойного суммирования);

-линейно-деформируемого слоя (метод слоя конечной толщины).

Наиболее часто в обычных грунтовых условиях для фундаментов сооружений используется расчетная схема линейно-деформируемого полупространства. Схема линейно- деформируемого слоя принимается при расчете деформации основания фундаментов значительной ширины (b ≥ 10 м) и малосжимаемых грунтах (Е≥10 МПа). Эта же схема приемлема в расчетах деформаций, если в пределах сжимаемой толщи основания Нc, определенной как для линейно-деформируемого полупространства, залегает определенной толщины слой грунта с модулем деформации Е ≥100 МПа [4, 5].

Нижняя граница сжимаемой толщи основания при использовании метода послойного суммирования принимается на глубине от подошвы фундамента z = Нc, на которой выполняется условие

где σzp — дополнительное вертикальное напряжение на глубине z = Нc по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

σzg — вертикальное напряжение от собственного веса грунта.

Если найденная по условию (2.25) нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое сильносжимаемого грунта с модулем деформации Е

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (z= 0) определяют по формулам

где γ‘II — осредненное расчетное значение удельного веса грунтов залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3;

du — глубина заложения фундамента от уровня природного рельефа при планировке подсыпкой грунта, м;

d — глубина заложения фундамента от уровня планировки при срезке грунта, м.

Вертикальные напряжения от собственного веса грунта σzg на границе слоёв, расположенных на глубине z от подошвы фундамента, находят по следующей формуле:

где γII i , hi — соответственно удельный вес, кН/м3, и толщина i-го слой грунта, м.

Осадку основания с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого полупространства определяют от действия вертикальных дополнительных напряжений в грунте

где α— коэффициент, принимаемый по СНиПу [4] в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон и относительной глубины расположения слоя;

р -среднее давление под подошвой фундамента, кПа,

р0 — дополнительное вертикальное давление на грунт основания под подошвой фундамента.

Находят нижнюю границу сжимаемой толщи по условию (2.25) или (2.26) и вычисляют осадку, м, по формуле

где σzg i — среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i- ом слое грунта, равное полусумме напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя, кПа;

hi и Ei — соответственно толщина, м, и модуль деформации кПа, i-го слоя грунта;

n — число слоев, на которое разбито основание в пределах сжимаемой толщи.

При выполнении условия (2.24) ранее подобранные размеры подошвы фундамента оставляют без изменения. В противном случае их необходимо увеличить или применить мероприятия по улучшению строительных свойств грунтов или их прорезке.

Размеры подошвы фундамента, определенные расчетом по деформациям, в ряде случаев проверяются расчетом основания по несущей способности [4, 5].

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете. 8556 —

188.64.169.166 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

Осадка свайного фундамента

На данной странице представлена информация об осадке свайного фундамента. Вы узнаете, что это за процесс и какие факторы на него влияют. Мы рассмотрим методы расчетов осадки, способы ее фактического определения и технологии предотвращения осадки железобетонных свай.

Что такое осадка фундамента и что на неё влияет

Осадка свайного фундамента — это изменение уровня размещения свай в грунте, возникающие в процессе их эксплуатации. Основная причина осадки — неправильные расчеты устойчивости фундамента к нагрузкам на стадии его проектирования, которые приводят к использованию опор недостаточной длины либо меньшего, чем того требуют фактические условия, сечения.

Проседания свай возникают под воздействием следующих факторов:

- Недостаточной несущей способности почвы, в которой размещена опорная подошва свай;

- Нагрузок, передающихся на фундамент в процессе работы в грунте, исходящих от массы здания, давления снега и эксплуатационных воздействий.

Грузонесущуя способность железобетонной опоры по материалу будет всегда больше, чем аналогичная характеристика грунта. Если в расчетах фундамента допущены ошибки, то пласт грунта в котором расположена опорная часть свай, под весом здания будет уплотняться и проседать, что приведет к уменьшению нулевого уровня фундамента (его осадке).

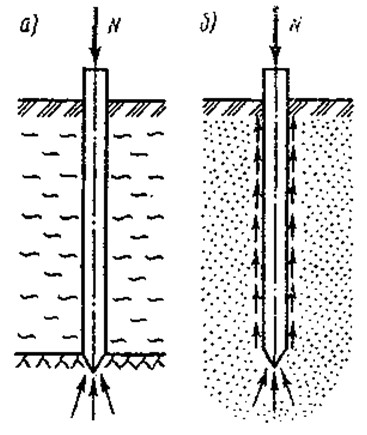

Данная проблема особенно характерна для висячих свай, которые получают устойчивость за счет трения почвы с боковыми стенками опоры. Сваи стойки, опирающиеся на глубинные, несжимаемые пласты грунта, ввиду высокой плотности породы практически не подвергаются осадке.

Расчёт осадки — методы

Специалисты, занимающиеся проектированием фундаментов, определяют расчетную осадку свай исходя из второй группы предельных состояний железобетонных опор, для чего используется два метода:

- Способ послойного суммирования;

- Способ эквивалентного слоя.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ послойного суммирования

Данный метод рекомендован к применению действующим СНиП, он является наиболее часто используемым способом вычислением осадок свайных оснований.

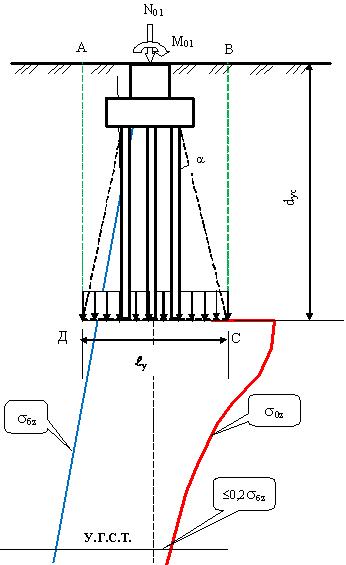

При использовании способа послойного суммирования свайное основание принимается за условную монолитную конструкцию, размеры которой считаются по контуру крайних точек свайного поля. На нижеприведенной схеме размеры свайного основания представлены границами АВДС.

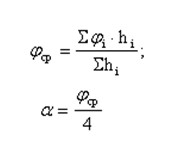

Первоначально составляется габаритная схема основания АБСД, при расчетах используется величина уклона «а», выводящаяся из следующих формул:

- φcp — усредненный угол внутреннего трения контактирующих со сваей слоев почвы, определяемый посредством геодезических изысканий;

- а — эпюра рассеивания нагрузок по высоте свайной опоры.

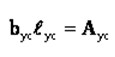

После определения величины «а» производится расчет длины и ширины основания AБCД по формуле:

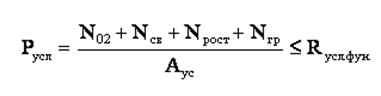

Полученные габаритные характеристики применяются в формуле расчета давления на опорную часть фундамента (Р усп). Давление сопоставляется с удельным сопротивлением контактирующих со сваями пластов грунта (R усл. фун).

Если в результате сопоставления нагрузок и сопротивления грунта получается соблюдение условий, составляются эпюры нагрузок на сваи «σ0z» и «σбz» (приведены на схеме), и по формуле S выводится величина осадки основания.

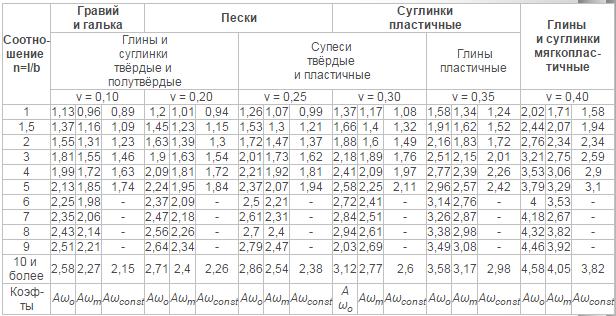

Способ эквивалентного слоя

Альтернативный способ эквивалентного слоя подразумевает расчет осадки исходя из контролируемого бокового расширения почвы. В данном случае за эквивалентный слой принимается пласт почвы (hэ), который при невозможности пространственного расширения дает удельную осадку, аналогичную общей осадке равномерно нагруженного фундамента. По простому — вместо послойного суммирования слоев используется одномерный коэффициент, совокупный для всех контактирующих со сваей пластов грунта.

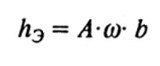

Мощность условного эквивалентного слоя высчитывается на основе коэфф. Пуансона, коэффициента жесткости фундамента (w) и его габаритной ширины (b) по формуле:

При этом за А принимается коэффициент, индивидуальный для каждого типа грунта: А равно

Используемое при расчетах соотношение Aw (коэффициента грунта и жесткости фундамента) именуется величиной эквивалентного пласта, нормативные данные которого представлены в нижеприведенной таблице:

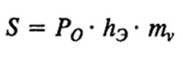

Осадка фундамента рассчитывается по формуле:

- Ро — эксплуатационное давление на опорную часть свайного фундамента (от массы здания, снеговых и полезных нагрузок);

- mv — нормативный коэфф. сжимаемости почвы.

Как определить осадку свайного фундамента

Фактическая осадка свай определяется посредством их статических испытаний. В процессе испытаний на опору гидравлическими домкратами оказывается давление и с помощью прогибомера измеряется величина осадки сваи от полученной нагрузки.

Технология статических испытаний предназначена для определения критических и предельных нагрузок, которые может выдержать свайный фундамент. Под критической нагрузкой подразумевается давление, которое приводит к резкой осадке (проваливанию) сваи в грунт, величина которой в 5 и более раз превышает осадку от ранее полученного сваей давления. Осадка предельного типа определяется по нагрузке, на 1 ступень меньшей, чем нагрузка приводящая к критической осадке.

Для проведения испытаний используются гидравлические домкраты с усилием давления от 50 до 200 тонн, измерения ведутся с точностью до 0.1 мм. Прогибомер фиксируется на высотных реперах, которые представлены стойками, удаленными от сваи на 1-2 метра, и закрепленными на них ригелями (на ригелях посредством ступицы фиксируется измерительный прибор).

Допустимые нормы осадки

На практике кирпичные здания, фундамент которых подвергся неравномерной усадке более чем на 12 см, получают серьезные деформации, вплоть до появления на стенах и перекрытиях сквозных трещин.

Как избежать осадки

Предотвратить осадку фундамента можно еще на стадии проектирования основания. Если расчеты показывают, что величина осадки превышает допустимою норму, нужно заменить висячие сваи на сваи-стойки — использовать опоры большей длины, которые работают в грунте не за счет сопротивления почвы боковым стенкам конструкции, а за счет опирания на глубинный пласт несжимаемого грунта.

Снизить риск осадки фундамента можно и посредством увеличения сопротивления грунтов, что достигается за счет их цементации. Данный метод особенно эффективен в условиях почвы, обладающей низкой плотностью. Его суть заключается в нагнетании в толщу грунта бетонной смеси либо силикатного раствора с помощью специальных инъекторов.

Инъектор представляет собой перфорированную стальную трубу, которая погружается в почву и подключается к бетононасосу. Подача смеси ведется в пласты грунта, в которых расположена опорная часть сваи. В результате вокруг опорной подошвы сваи, после отвердевания смеси, образуется монолитная бетонная подушка, которая предотвращает осадку фундамента под внешними нагрузками.

Полезные материалы

Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

СК «Установка Свай» занимается возведением фундаментов на железобетонных сваях.

Как рассчитать свайный фундамент

В местностях с зыбкими, слабыми грунтами предпочтительные виды фундаментов под дома и сооружения – свайный и свайно-ростверковый.

Как закрыть свайный фундамент

Свайный фундамент, особенно высокий фундамент с ростверком на сваях , обычно стараются закрыть.

Источник