Презентация по конструкции здании и сооружении на тему «Основания и фундаменты»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Основания и фундаменты Курманов Нуржан ПП-112

Глубиной заложения фундамента называется расстояние от планировочной отметки до подошвы фундамента. Фундамент — нижний конструктивный элемент здания или сооружения, передающий нагрузки от него на основание. Подошвой фундамента называется нижняя часть фундамента, совмещенная с поверхностью основания.

Классификация фундаментов По конструкции – ленточные, плитные (сплошные) столбчатые свайные. По материалу – бутобетонные, железобетонные, деревянные

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фундамент, образованный протяженными участками непрерывной кладки в основании капитальных стен.

Сплошной (плитный) фундамент фундамент в виде сплошной или коробчатой плиты под всем зданием, сооружением

Устройство плитного фундамента

Свайный фундамент Фундамент, в котором для передачи нагрузки от сооружения на грунт используют сваи. Состоит из свай и объединяющего их ростверка

Виды свайных фундаментов Сваи-стойки прорезают слабые верхние слои грунта и передают нагрузку на более плотные и прочные нижние горизонты. Висячие сваи передают нагрузку за счет сил трения, возникающих между боковыми поверхностями сваи и уплотненным грунтом.

Столбчатый фундамент Фундамент, состоящий из столбов, на которые опираются фундаментные балки(ростверки или рандбалки).

Устройство монолитного ростверка на столбчатом фундаменте

Основанием считают слои грунта, залегающие ниже подошвы фундамента и в стороны от него, воспринимающие нагрузку от сооружения и влияющие на устойчивость фундамента и его перемещения. Проектирование оснований зданий и сооружений зависит от большого количества факторов, основными из которых являются: геологическое и гидрогеологическое строение грунта; климатические условия района строительства; конструкция сооружаемого здания и фундамента; характер нагрузок, действующих на грунт основания, и т.д. Основания под фундаменты зданий и сооружений бывают естественными и искусственными.

Естественными основаниями называют грунты, которые в условиях природного залегания обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать нагрузку от возводимого здания или сооружения. Естественные основания не требуют дополнительных инженерных мероприятий по упрочнению грунта; их устройство заключается в разработке котлована на расчетную глубину заложения фундамента здания или сооружения. К грунтам, пригодным для устройства естественных оснований, относятся скальные и нескальные. Искусственными основаниями называют грунты, которые по механическим свойствам в своем природном состоянии не могут выдерживать нагрузки от зданий и сооружений. Поэтому для упрочнения слабых грунтов необходимо выполнять различные инженерные мероприятия. К слабым относятся грунты с органическими примесями и насыпные грунты.

Виды деформаций фундаментов и оснований перекос — разность осадок двух соседних фундаментов, отнесенная к расстоянию между ними (характерен для зданий каркасной системы); крен — разность осадок двух крайних точек фундамента, отнесенная к расстоянию между этими точками; характерен для абсолютно жестких сооружений компактной формы в плане; относительный прогиб или перегиб фундамента — отношение стрелы прогиба к длине изогнувшейся части здания или сооружения. закручивание — вращение фундамента вокруг своей оси. сдвиг — горизонтальное смещение от сейсмических и других нагрузок. Вертикальные деформации оснований зданий и сооружений подразделяются на два вида: осадки — деформации уплотнения грунта под нагрузкой, не сопровождающиеся коренным изменением сложения грунта; абсолютная осадка отдельного фундамента; средняя осадка здания или сооружения, определяемая по абсолютным осадкам не менее чем трех его отдельных фундаментов или трех участков общего фундамента; дополнительная осадка от увлажнения грунтов оснований дождевыми и талыми водами, снижение их несущей способности, отсутствии планировки прилегающей территории, неисправности отмосток, промерзании основания при недостаточной глубине заложения фундаментов, наличии под фундаментами старых, небрежно засыпанных выработок, оползневых и карстовых явлений, увеличении давления на грунт при дополнительной нагрузке фундаментов (установка более тяжелого оборудования, надстройка зданий и т. д.), динамических воздействий ударного или вибрирующего оборудования на фундаменты и основания при водонасыщенных песчаных грунтах, неисправности сетей водопровода, канализации, теплофикации, утечки из них воды и, как следствие, чрезмерное увлажнение или размыв грунта оснований, утечки под фундаменты агрессивных производственных сточных вод из неисправных сетей канализации и других факторов. просадки — деформации провального характера, вызываемые коренным изменением сложения грунта (уплотнением лёссовидных грунтов при их замачивании, уплотнением песчаных грунтов рыхлого сложения при динамических воздействиях, оттаиванием мерзлых грунтов и т.д.).

Источник

Презентация на тему Фундаменты промышленных зданий

Презентация на тему Презентация на тему Фундаменты промышленных зданий из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 14 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Фундаменты промышленных зданий

Фундаменты по способу изготовления:

Под колонны каркасного здания устраивают, как правило, столбчатые фундаменты с подколонниками стаканного типа, а стены опирают на фундаментные балки.

Ленточные и сплошные фундаменты предусматривают редко, как правило, на слабых, просадочных грунтах и при больших ударных нагрузках на грунт технологического оборудования.

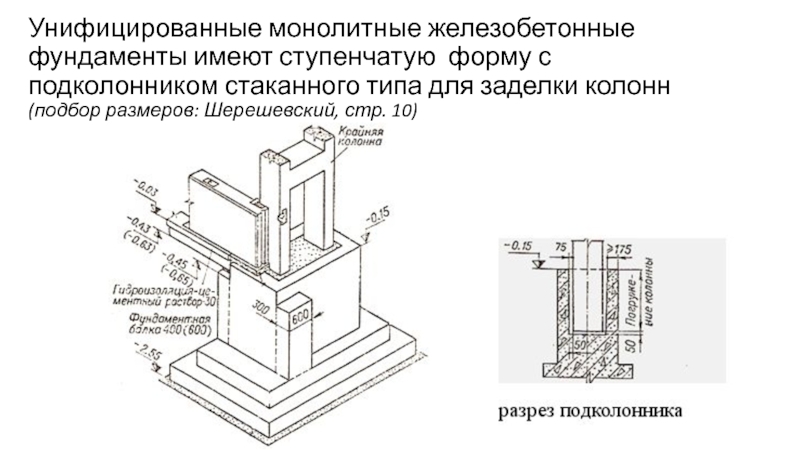

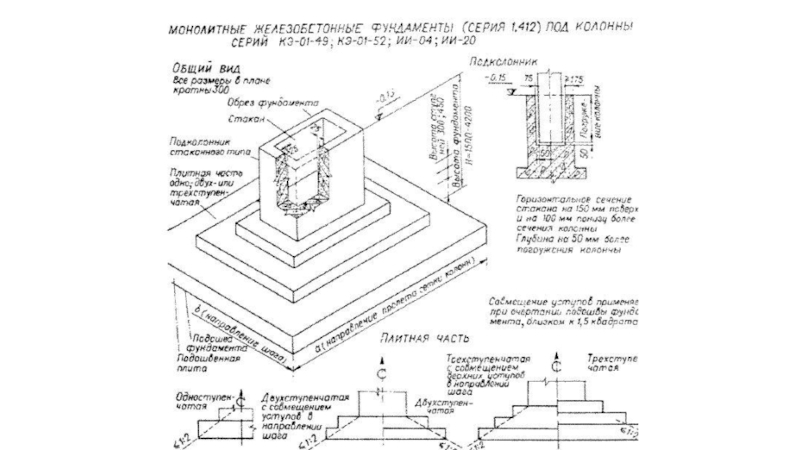

Унифицированные монолитные железобетонные фундаменты имеют ступенчатую форму с подколонником стаканного типа для заделки колонн (подбор размеров: Шерешевский, стр. 10)

Подколонник устанавливают на плиту по слою цементно-песчаного раствора. При действии на фундамент изгибающего момента соединение подколонника с плитой усиливают сваркой закладных элементов, а места сварки заделывают бетоном.

Дно стакана располагают на 50 мм ниже проектной отметки низа колонны для того, чтобы компенсировать подливкой раствора неточности в размерах и заложении фундаментов.

Колонны с фундаментом соединяют различными способами. В основном с помощью бетона. Для обеспечения жесткого закрепления колонны в стакане фундамента на боковых поверхностях железобетонной колонны устраивают горизонтальные бороздки. Зазор между гранями колонны и стенками стакана поверху составляет 75 мм, а по низу стакана 50 мм.

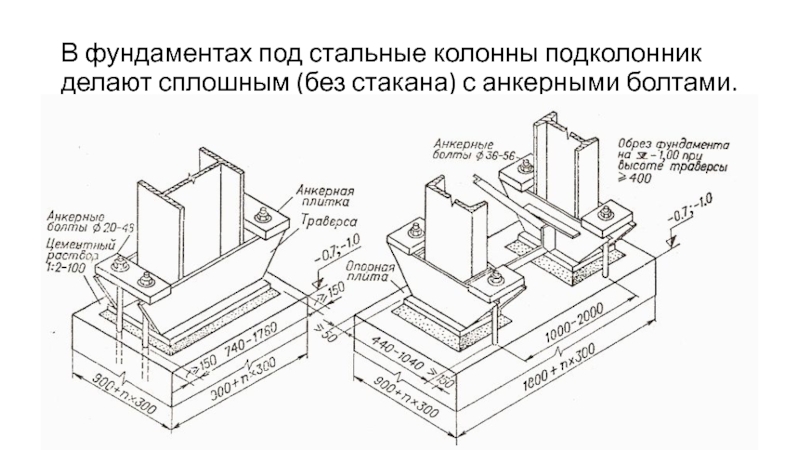

Обрез фундамента под железобетонные колонны располагают на отметке -0.15 м, под стальные колонны – на отметках -0.7 м или -1.0 м.

Ступени плиты всех фундаментов имеют единую унифицированную высоту 300 мм или 450 мм.

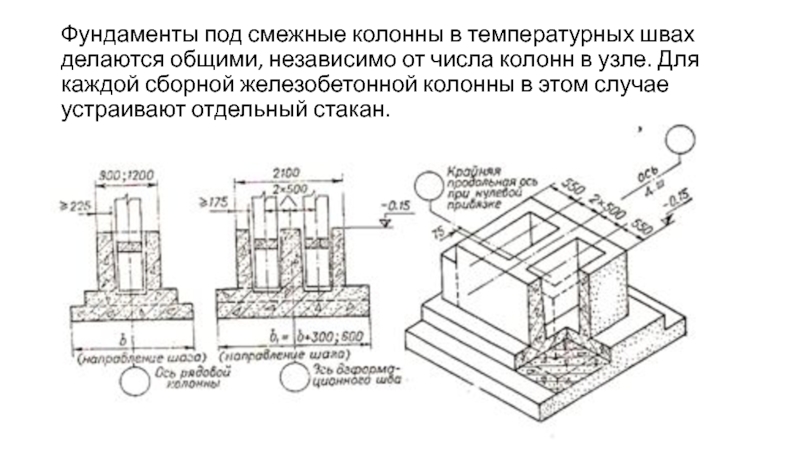

Фундаменты под смежные колонны в температурных швах делаются общими, независимо от числа колонн в узле. Для каждой сборной железобетонной колонны в этом случае устраивают отдельный стакан.

В фундаментах под стальные колонны подколонник делают сплошным (без стакана) с анкерными болтами.

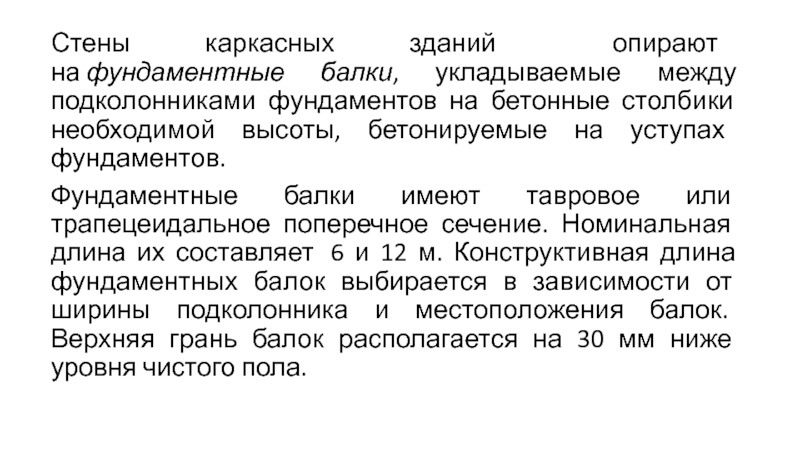

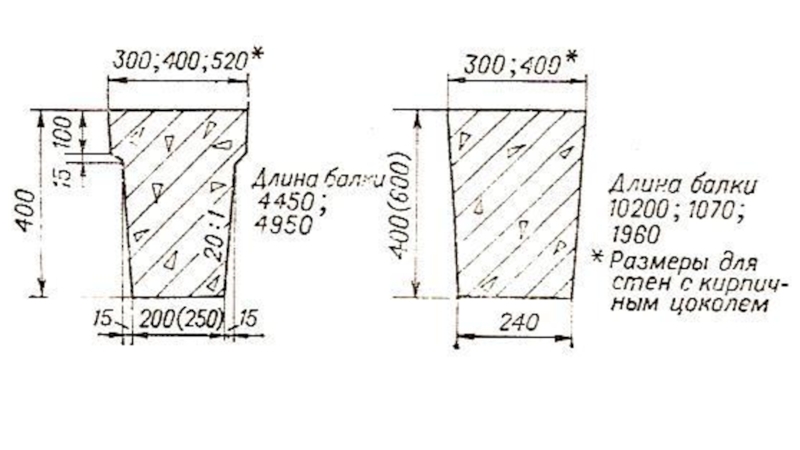

Стены каркасных зданий опирают на фундаментные балки, укладываемые между подколонниками фундаментов на бетонные столбики необходимой высоты, бетонируемые на уступах фундаментов.

Фундаментные балки имеют тавровое или трапецеидальное поперечное сечение. Номинальная длина их составляет 6 и 12 м. Конструктивная длина фундаментных балок выбирается в зависимости от ширины подколонника и местоположения балок. Верхняя грань балок располагается на 30 мм ниже уровня чистого пола.

Фундаментные балки устанавливают на подливку из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Этим раствором заполняют зазоры между торцами балок и стенками подколонников.

По балкам для гидроизоляции стен укладывают 1-2 слоя рулонного водонепроницаемого материала на мастике.

Во избежание деформации балок вследствие пучения грунтов снизу и с боков балок предусматривают подсыпку из шлака, песка или кирпичного щебня.

Источник

Презентация: Фундаменты промышленного здания

«Фундаменты промышленного здания»

1. Исходные данные

2. Анализ инженерно-геологических условий

3. Основные сочетание нагрузок действующие на фундаменты здания

4. Проектирование фундамента мелкого заложения

4.1.Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения под колонну крайнего ряда

4.1.1. Определение глубины заложения фундамента

4.1.2. Определение основных размеров подошвы фундамента

4.1.3. Проверка прочности подстилающего слоя

4.1.4. Определение конечных осадок фундамента

4.1.5. Конструирование фундамента и расчет на прочность

4.2.Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения под колонну среднего ряда

4.2.1. Определение глубины заложения фундамента

4.2.2. Определение основных размеров подошвы фундамента

4.2.3. Проверка прочности подстилающего слоя

4.2.4. Расчет осадки фундамента

4.2.5. Конструирование фундамента и расчет на прочность

4.3. Определение неравномерности деформаций основания фундаментов

4.4. Расчет и конструирование свайных фундаментов под колонну крайнего ряда

4.4.1. Выбор глубины заложения ростверка

4.4.2. Выбор типа свай и назначение их длины

4.4.3. Расчет несущей способности свай

4.4.4. Расчет количества свай в кусте и конструирование ростверка

4.4.5. Расчет осадки фундамента

4.4.6. Расчет ростверка на прочность

4.5. Расчет и конструирование свайных фундаментов под колонну среднего ряда

4.5.1. Выбор глубины заложения ростверка

4.5.2. Выбор типа свай и назначение их длины

4.5.3. Расчет несущей способности свай

4.5.4.Расчет количества свай в кусте и конструирование ростверка

4.5.5. Расчет осадки фундамента

4.5.6. Расчет ростверка на прочность

4.6. Подбор сваебойного оборудования

4.7. Определение проектного отказа сваи

5. Технико-экономическое сравнение принятого решения фундаментов

6. Список используемой литературы

Левый пролет 30м

Правый пролет 30м

Отметка верха стены 13,600

Длина здания 126м

Высота цеха 13,6м

Грузоподъемность левого пролета 30/5

Грузоподъемность правого пролета 15/3

Район ветровой нагрузки 2

Район снеговой нагрузки 1

Размер сечения фахверковой колонны:

Крайнего ряда 1000 х 500

Среднего ряда 1400 х 500

1. Анализ инженерно-геологических условий

Образец №1: взят из скважины №1. Так как Wp = 0 и Wl = 0 и содержание частиц крупнее 2 мм менее 5%, вид грунта – песок.

Разновидность грунта определяется по гранулометрическому составу, по коэффициенту пористости е, по коэффициенту водонасыщения Sr .

1. По гранулометрическому составу согласно табл. 2.1 [1] содержание частиц крупнее 0,1 мм более 75% (0+1+5+12+20+45 = 83%), следовательно, грунт – песок мелкий.

2. По коэффициенту пористости е.

По формуле (2.3) [1] определяем плотность сухого грунта ρd

Коэффициент пористости составит:

По табл. 2.5 [1] устанавливаем – песок мелкий, средней плотности.

3. По коэффициенту водонасыщения Sr согласно формуле 2.5 [1]:

следовательно, песок малой степени водонасыщения (табл.2.6 [1]).

Грунт находится выше уровня подземных вод, поэтому удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb не определяем.

По табл. 3.3 [1] определяем расчетное сопротивление R0для песчаных грунтов.

Рассматриваемый грунт – песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения с расчетным сопротивлением R = 300 кПа.

Образец №2: взят из скважины №1. Так как Wp > 0 и Wl >0, следовательно, грунт глинистый.

Разновидность глинистого грунта определяется по числу пластичности Ip, по показателю текучести Il .

1. По числу пластичности Ip согласно формуле (2.1) [1]:

Следовательно, грунт суглинок (табл. 2.2) [1]. По табл. 2.3 [1] суглинок легкий пылеватый, так как частиц от 2 мм до 0,5 мм (0%) содержится менее 40%.

2. По показателю текучести Il, согласно формуле (2.2) [1]:

следовательно, суглинок мягкопластичный (табл. 2.4 [1]).

Поскольку грунт глинистый, необходимо установить, обладает ли он набухающими или просадочными свойствами. Для этого в начале определим следующие характеристики:

-(%, д.е.) плотность сухого грунта ρd по формуле (2.3) [1]:

— коэффициент пористости е по формуле (2.4) [1]:

— коэффициент водонасыщения Sr по формуле (2.5) [1]:

— показатель еl по формуле (2.8) [1]:

Определяем по формуле (2.5) [1] показатель Iss, с помощью которого дается предварительная оценка просадочных и набухающих свойств грунта:

Грунт будет относиться к просадочным, если условия и выполняются. В нашем случае одно из условий не выполняется, следовательно, грунт является непросадочным.

Грунт будет относиться к набухающим, если условие выполняется. В нашем случае условие не выполняется, следовательно, грунт является ненабухающим.

По табл. 3.4 [1] определяем расчетное сопротивление R0для легкого пылеватого суглинка.

Рассматриваемый грунт – легкий пылеватый суглинок мягкопластичный с расчетным сопротивлением R = 170,33 кПа.

Образец №3: взят из скважины №1. Так как Wp > 0 и Wl >0, следовательно, грунт глинистый.

Разновидность глинистого грунта определяется по числу пластичности Ip, по показателю текучести Il .

1. По числу пластичности Ip согласно формуле (2.1) [1]:

Следовательно, грунт суглинок (табл. 2.2) [1]. По табл. 2.3 [1] суглинок легкий пылеватый, так как частиц от 2 мм до 0,5 мм (0%) содержится менее 40%.

2. По показателю текучести Il, согласно формуле (2.2) [1]:

следовательно, суглинок мягкопластичный (табл. 2.4 [1]).

Поскольку грунт глинистый, необходимо установить, обладает ли он набухающими или просадочными свойствами. Для этого в начале определим следующие характеристики:

-(%, д.е.) плотность сухого грунта ρd по формуле (2.3) [1]:

— коэффициент пористости е по формуле (2.4) [1]:

— коэффициент водонасыщения Sr по формуле (2.5) [1]:

— показатель еl по формуле (2.8) [1]:

Определяем по формуле (2.5) [1] показатель Iss, с помощью которого дается предварительная оценка просадочных и набухающих свойств грунта:

Грунт будет относиться к просадочным, если условия и выполняются. В нашем случае одно из условий не выполняется, следовательно, грунт является непросадочным.

Грунт будет относиться к набухающим, если условие выполняется. В нашем случае условие не выполняется, следовательно, грунт является ненабухающим.

По табл. 3.4 [1] определяем расчетное сопротивление R0для легкого пылеватого суглинка.

Рассматриваемый грунт – легкий пылеватый суглинок мягкопластичный с расчетным сопротивлением R = 163,47 кПа.

Образец №4: взят из скважины №1. Так как Wp = 0 и Wl = 0 и содержание частиц крупнее 2 мм менее 25%, вид грунта – песок.

Разновидность грунта определяется по гранулометрическому составу, по коэффициенту пористости е, по коэффициенту водонасыщения Sr .

1. По гранулометрическому составу согласно табл. 2.1 [1] содержание частиц крупнее 0,25 мм более 50% (0+1+3+23+29 = 56%), следовательно, грунт – песок средней крупности.

2. По коэффициенту пористости е.

По формуле (2.3) [1] определяем плотность сухого грунта ρd :

Коэффициент пористости составит:

По табл. 2.5 [1] устанавливаем – песок средней крупности, средней плотности.

3. По коэффициенту водонасыщения Sr согласно формуле 2.5 [1]:

следовательно, песок, насыщенный водой (табл.2.6 [1]).

По табл. 3.3 [1] определяем расчетное сопротивление R0для песчаных грунтов.

Рассматриваемый грунт – песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой с расчетным сопротивлением R = 400 кПа.

Образец №5: взят из скважины №1. Так как Wp > 0 и Wl >0, следовательно, грунт глинистый. Разновидность глинистого грунта определяется по числу пластичности Ip, по показателю текучести Il .

1. По числу пластичности Ip согласно формуле (2.1) [1]:

Следовательно, грунт глина (табл. 2.2) [1]. По табл. 2.3 [1] глина легкая пылеватая, так как частиц от 2 мм до 0,5 мм (1%) содержится менее 40%.

2. По показателю текучести Il, согласно формуле (2.2) [1]:

следовательно, глина полутвердая (табл. 2.4 [1]).

Поскольку грунт глинистый, необходимо установить, обладает ли он набухающими или просадочными свойствами. Для этого в начале определим следующие характеристики:

— (%, д.е.) плотность сухого грунта ρd по формуле (2.3) [1]:

— коэффициент пористости е по формуле (2.4) [1]:

— коэффициент водонасыщения Sr по формуле (2.5) [1]:

— показатель еl по формуле (2.8) [1]:

Определяем по формуле (2.5) [1] показатель Iss, с помощью которого дается предварительная оценка просадочных и набухающих свойств грунта:

Грунт будет относиться к просадочным, если условия и выполняются. В нашем случае одно из условий не выполняется, следовательно, грунт является непросадочным.

Грунт будет относиться к набухающим, если условие выполняется. В нашем случае условие не выполняется, следовательно, грунт является ненабухающим.

По табл. 3.4 [1] определяем расчетное сопротивление R0для легкой пылеватой глины.

Рассматриваемый грунт – легкая пылеватая глина полутвердая с расчетным сопротивлением R = 265 кПа.

Общая оценка грунтовых условий площадки строительства.

По инженерно-геологическому разрезу площадка имеет спокойный рельеф с абсолютными отметками 140,25-141,5 м. Грунты имеют слоистое напластование с согласным залеганием пластов. Все они могут служить естественным основанием для фундаментов зданий.

Для рассматриваемого промышленного здания при устройстве фундаментов мелкого заложения несущим слоем может быть песок мелкий средней плотности, малой степени водонасыщения (слой 1).

При использовании свайных фундаментов в качестве несущего слоя рекомендуется использовать глину, пылеватую, полутвердую (слой 5). В этом случае свая будет работать по схеме свая висячая.

При инженерно-геологических изысканиях были обнаружены подземные воды. Они залегают на отметках 135,8 – 137,0 м (глубина залегания 4,5 – 4,8 м от поверхности) и не будут существенно влиять на устройство оснований и фундаментов здания.

Характеристики плотности, г/см3

Коэффициент пористости е, д.е.

Естественная влажность, W, д.е.

Коэффициент водонасыщения Sr

Число пластичности, Ip, д.е.

Показатель текучести, Il, д.е.

Модуль деформации, Е0, МПа

Удельное сцепление грунта С, кПа

Угол внутреннего трения φ, град.

Плотность грунта ρ

Плотность частиц грунта ρ

Плотность сухого грунта ρ

песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения

легкий пылеватый суглинок мягкопластичный

легкий пылеватый суглинок мягкопластичный

песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой

пылеватая глина полутвердая

3. Основные сочетание нагрузок действующие на фундаменты здания

Группа предельного состояния

I предельное состояние

II предельное состояние

4. Проектирование фундамента мелкого заложения.

4.1. Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения под колонну крайнего ряда.

4.1.1. Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундаментов d должна назначаться в зависимости от конструктивных решений подземной части здания (наличия подвалов, технического подполья, подземных коммуникаций и др.), инженерно-геологических условий строительной площадки, величины и характера нагрузок на основание, а также возможного пучения грунтов при промерзании и других факторов. Глубина заложения d исчисляется от поверхности планировки основания, а в некоторых случаях (для зданий с подвалом) от поверхности пола подвала или подполья.

В пучинистых грунтах для наружных и внутренних стен глубина заложения d обычно назначается не менее расчетной глубины промерзания df. К пучинистым грунтам относятся мелкие и пылеватые пески, супеси независимо от показателя текучести, а также суглинки и глины с показателем текучести Il≥0,25.

К непучинистым грунтам относятся крупнообломочные грунты с заполнителем (песок, гравий и д.р.) до 10%, пески гравелистые, крупные и средней крупности; пески мелкие и пылеватые при Sr≤0,6, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15% по массе частиц мельче 0,05 мм. Глубина заложения фундаментов в таких грунтах не зависит от глубины промерзания в любых условиях. Минимальная глубина заложения d при этом приминается обычно не менее 0,5 м от спланированной поверхности.

Грунт, ИГЭ1-песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения, площадки строительства относится к непучинистым при промерзании, т.к. Sr = 0,43 20 м — db = 0).

Максимальное , среднее и минимальное давления по подошве внецентренно нагруженного фундамента должны удовлетворять условиям:

Определяем коэффициент запаса:

Условие выполняется с запасом (kз,1 = 11%), следовательно, размеры подошвы оставляем равными a=3,3 м, b=2,4 м.

Второе невыгодное сочетание нагрузок (N max, M), крайняя колонна:

Проверяем размеры подошвы фундамента, a=3,3 м, b=2,4 м:

Давления на основание по подошве фундамента равны:

Определяем коэффициент запаса:

Окончательно принимаем размеры подошвы фундамента b=2,4 м, a=3,3 м.

4.1.3. Проверка прочности подстилающего слоя.

При наличии в пределах сжимаемой толщи основания фундаментов на определенной глубине слоя более слабого грунта, чем вышележащий (несущий) слой, залегающий непосредственно под подошвой, размеры фундаментов должны назначаться с учетом проверки прочности подстилающего слоя [2, 3]. Несоблюдение данных требований может привести к значительным деформациям, а также потери несущей способности основания.О наличии более слабого слоя грунта в основании, по сравнению с вышележащими слоями, можно судить по прочностным характеристикам φ и С, табличному значению расчетного сопротивления грунта основания Rо и модулю общей деформации Ео. Для подстилающего слоя данные характеристики меньше, чем для вышележащих грунтов, залегающих под подошвой фундаментов.

В нашем случае: ИГЭ1 (слой залегания фундамента) имеет следующие характеристики

φ = 28 град, С = 0 кПа, Ro = 300 кПа, Ео = 13 МПа. ИГЭ2, ИГЭ3

(подстилающие слои) имеют следующие характеристики φ = 18 град, С = 20 кПа, Ro = 170,33 кПа, Ео = 10,9 МПа.

Рис. 4. Схема к определению размеров подошвы фундамента с учетом прочности подстилающего слоя

При проверке прочности подстилающего слоя должно выполняться условие [3, 8]

где — соответственно напряжения в грунте от собственного веса и внешней нагрузки в уровне кровли подстилающего слоя.

Rz – расчетное сопротивление подстилающего слоя грунта.

Напряжения в грунте от собственного веса на глубине h = 4,1 м равны:

кПа (0,697 кгс/см2 ).

Для определения дополнительных напряжений в грунте (от внешней нагрузки) на глубине z = 2,4 м от подошвы фундамента находим среднее давление под подошвой фундамента.

Находим коэффициент α=0,414 по [3, табл.1, прил.2], при ς=2z/b = 2∙2,4/2,4=2 и η = a/b = 1,375, Тогда:

Для вычисления расчетного сопротивления подстилающего слоя грунта Rz необходимо определить размеры подошвы условного фундамента by, ay. Площадь условного фундамента в случае прямоугольной формы в плане вычисляется по формуле:

ширина подошвы условного фундамента:

Проверка условия: кПа.

Условие выполняется, следовательно, размеры подошвы фундамента оставляем прежними b=2,4 м, a=3,3 м.

4.1.4. Определение конечных осадок фундамента.

Для определения конечных (стабилизированных) осадок оснований фундаментов (далее осадок фундаментов) в настоящее время наибольшее распространение получили метод послойного суммирования, метод эквивалентного слоя и метод линейно – деформируемого слоя конечной толщины [5, 6].

Методы послойного суммирования и эквивалентного слоя используются обычно для определения осадок фундаментов с небольшими размерами подошвы (ширина подошвы фундамента менее 10 м), возводимых на однородных и слоистых основаниях.

При этом форма подошвы фундамента может быть любой.

Метод линейно – деформируемого слоя конечной толщины используется, как правило, при проектировании фундаментов с большой опорной площадью (ширина подошвы фундамента более 10 м), возводимых на слое сжимаемого грунта, ниже которого залегают практически несжимаемые породы (Ео>100 МПа), а также на слое сжимаемого грунта любой мощности.

Для определения осадок промышленных зданий (ширина подошвы фундамента менее 10 м) действующие нормы рекомендуют использовать метод послойного суммирования СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

Расчет осадок фундаментов необходимо производить на основные сочетания расчетных нагрузок с коэффициентом перегрузки n=1 (Nmax, М).

Наносим на геологический профиль контуры фундамента.

Рис. 5. Схема к определению размеров осадки фундамента

Разделяем в первом приближении сжимаемую толщу основания на элементарные слои, толщиной hi = (0,2 – 0,4)∙b = 0,3∙2,4 = 0,72 м. При этом мощность элементарных слоев может быть различной, и назначается таким образом, чтобы границы раздела пластов совпадала с границей раздела элементарных слоев.

Определим напряжение от собственного веса грунта pzq,o и дополнительное напряжение po в уровне подошвы фундамента.

Вычисляем дополнительное напряжение pzp на границах выделенных слоев:

где α – коэффициент, учитывающий изменение по глубине основания дополнительного напряжения pzq и принимаемый в зависимости от относительной глубины и отношения сторон фундамента.

Результаты расчета сводим в табл.4

Для определения нижней границы сжимаемой толщи основания фундамента вычисляем напряжение от собственного веса грунта pzq на границах пластов грунта и выделенных слоев hi. При этом для суглинков, залегающей ниже уровня грунтовых вод, удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды.

Итого с коэффициентом β = 0,8 :

Проверяем условие — где Su – предельно допустимая осадка для данного сооружения.

Принимаем Su = 8 см.

Размеры подошвы фундамента достаточны для передачи на грунт давления от сооружения.

4.1.5. Конструирование фундамента и расчет на прочность

Расчет тела фундамента по первой группе предельных состояний производим на основное сочетание и особое сочетание нагрузок. При расчете фундаментов по прочности (по первой группе предельных состояний) расчетные усилия принимаем с коэффициентом надежности по нагрузке – по указаниям действующих СНиП [7, 8], а при расчете на раскрытие трещин – с коэффициентом нагрузки, равным единице.

4.1.5.1. Назначение предварительных геометрических размеров фундамента.

Размеры подколонника luc =1.8м lub =1.2м согласно табл. 4.24 [3].

Высота ступеней плитной части hi = 0,3 м.

Площадь подошвы фундамента

Момент сопротивления в направлении большего размера:

Рабочая высота плитной части

Рис. 8. Размеры проектируемого фундамента.

4.1.5.2. Расчет фундамента мелкого заложения на продавливание.

Расстояние от верха плитной части до низа колонны 0,45 м,

следовательно, проверку на продавливание плитной части производим от низа подколонника.

Максимальное краевое давление на грунт:

Принимаем наибольшее значение

Проверку на продавливание производим (при разном числе ступеней плитной части) в двух направлениях:

Задаемся маркой бетона

В15 с Rbt = 0,75 МПа. С учетом γb2 =0,9 и γb4 =0,85

Rbt = 0,75∙0,9∙0,85=0,574 МПа.

Принятый фундамент удовлетворяет условию прочности на продавливание. Принимаем двухступенчатый фундамент с высотой плитной части 0,6 м. Проверим прочность нижней ступени при заданном ее выносе 450 мм и h01 =0,25 м:

Несущая способность ступени

Размеры лежащих выше ступеней назначаем пересечением линии АВ с линиями, ограничивающими высоту ступеней.

4.1.5.3. Определение площади сечений арматуры плитной части.

Определение площади сечений арматуры плитной части фундамента проводим на примере нижней арматуры (направленной вдоль большей стороны подошвы фундамента) класса А-II.

Расчетные усилия на уровне подошвы принимаем без учета веса фундамента:

Определим давление на грунт в расчетных сечениях:

По конструктивным требованиям принимаем арматуру класса А-II 16ø10 с шагом 200мм., Rs = 280 МПа(As =1809,6 мм2 )

4.2 Расчет и конструирование фундамента мелкого заложения под колонну среднего ряда.

4.1.6. Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундаментов d должна назначаться в зависимости от конструктивных решений подземной части здания (наличия подвалов, технического подполья, подземных коммуникаций и др.), инженерно-геологических условий строительной площадки, величины и характера нагрузок на основание, а также возможного пучения грунтов при промерзании и других факторов. Глубина заложения d исчисляется от поверхности планировки основания, а в некоторых случаях (для зданий с подвалом) от поверхности пола подвала или подполья.

В пучинистых грунтах для наружных и внутренних стен глубина заложения d обычно назначается не менее расчетной глубины промерзания df. К пучинистым грунтам относятся мелкие и пылеватые пески, супеси независимо от показателя текучести, а также суглинки и глины с показателем текучести Il≥0,25.

К непучинистым грунтам относятся крупнообломочные грунты с заполнителем (песок, гравий и д.р.) до 10%, пески гравелистые, крупные и средней крупности; пески мелкие и пылеватые при Sr≤0,6, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15% по массе частиц мельче 0,05 мм. Глубина заложения фундаментов в таких грунтах не зависит от глубины промерзания в любых условиях. Минимальная глубина заложения d при этом приминается обычно не менее 0,5 м от спланированной поверхности.

Грунт, ИГЭ1-песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения, площадки строительства относится к непучинистым при промерзании, т.к. Sr = 0,43 20 м — db = 0).

Максимальное , среднее и минимальное давления по подошве внецентренно нагруженного фундамента должны удовлетворять условиям:

Определяем коэффициент запаса:

Условие выполняется с запасом (kз,1 = 15%), следовательно, размеры подошвы оставляем равными a=3,3 м, b=2,3 м.

Второе невыгодное сочетание нагрузок (N max, M), средняя колонна:

Проверяем размеры подошвы фундамента, a=3,3 м, b=2,4 м:

Давления на основание по подошве фундамента равны:

Определяем коэффициент запаса:

Окончательно принимаем размеры подошвы фундамента a=3,3 м, b=2,4 м.

4.1.8. Проверка прочности подстилающего слоя.

При наличии в пределах сжимаемой толщи основания фундаментов на определенной глубине слоя более слабого грунта, чем вышележащий (несущий) слой, залегающий непосредственно под подошвой, размеры фундаментов должны назначаться с учетом проверки прочности подстилающего слоя [2, 3]. Несоблюдение данных требований может привести к значительным деформациям, а также потери несущей способности основания. О наличии более слабого слоя грунта в основании, по сравнению с вышележащими слоями, можно судить по прочностным характеристикам φ и С, табличному значению расчетного сопротивления грунта основания Rо и модулю общей деформации Ео. Для подстилающего слоя данные характеристики меньше, чем для вышележащих грунтов, залегающих под подошвой фундаментов. В нашем случае: ИГЭ1 (слой залегания фундамента) имеет следующие характеристики

φ = 28 град, С = 0 кПа, Ro = 300 кПа, Ео = 13 МПа. ИГЭ2, ИГЭ3

(подстилающие слои) имеют следующие характеристики φ = 18 град, С = 20 кПа, Ro = 170,33 кПа, Ео = 10,9 МПа.

Рис. 4. Схема к определению размеров подошвы фундамента с учетом прочности подстилающего слоя.

При проверке прочности подстилающего слоя должно выполняться условие [3, 8]

где — соответственно напряжения в грунте от собственного веса и внешней нагрузки в уровне кровли подстилающего слоя.

Rz – расчетное сопротивление подстилающего слоя грунта.

Напряжения в грунте от собственного веса на глубине h = 4,1 м равны:

кПа (0,697 кгс/см2 ).

Для определения дополнительных напряжений в грунте (от внешней нагрузки) на глубине z = 2,4 м от подошвы фундамента находим среднее давление под подошвой фундамента.

Находим коэффициент α=0,414 по [3, табл.1, прил.2], при ς=2z/b = 2∙2,4/2,4=2 и η = a/b = 1,375, Тогда:

Для вычисления расчетного сопротивления подстилающего слоя грунта Rz необходимо определить размеры подошвы условного фундамента by, ay .

Площадь условного фундамента в случае прямоугольной формы в плане вычисляется по формуле:

ширина подошвы условного фундамента:

Условие выполняется, следовательно, размеры подошвы фундамента оставляем прежними b=2,4 м, a=3,3 м.

4.1.9. Определение конечных осадок среднего фундамента.

Рис. 7. Схема к определению размеров осадки фундамента

Разделяем в первом приближении сжимаемую толщу основания на элементарные слои, толщиной hi = (0,2 – 0,4)∙b = 0,3∙2,7 = 0,72 м. При этом мощность элементарных слоев может быть различной, и назначается таким образом, чтобы границы раздела пластов совпадала с границей раздела элементарных слоев.

Определим напряжение от собственного веса грунта pzq,o и дополнительное напряжение po в уровне подошвы фундамента.

Вычисляем дополнительное напряжение pzp на границах выделенных слоев:

где α – коэффициент, учитывающий изменение по глубине основания дополнительного напряжения pzq и принимаемый в зависимости от относительной глубины и отношения сторон фундамента.

Результаты расчета сводим в табл.5

Для определения нижней границы сжимаемой толщи основания фундамента вычисляем напряжение от собственного веса грунта pzq на границах пластов грунта и выделенных слоев hi. При этом для суглинков, залегающей ниже уровня грунтовых вод, удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды.

Источник