Московский Кремль

Московский Кремль — древнейшая часть Москвы, один из красивейших архитектурных ансамблей мира. С 1991 года — Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». В Кремле находится официальная резиденция президента России.

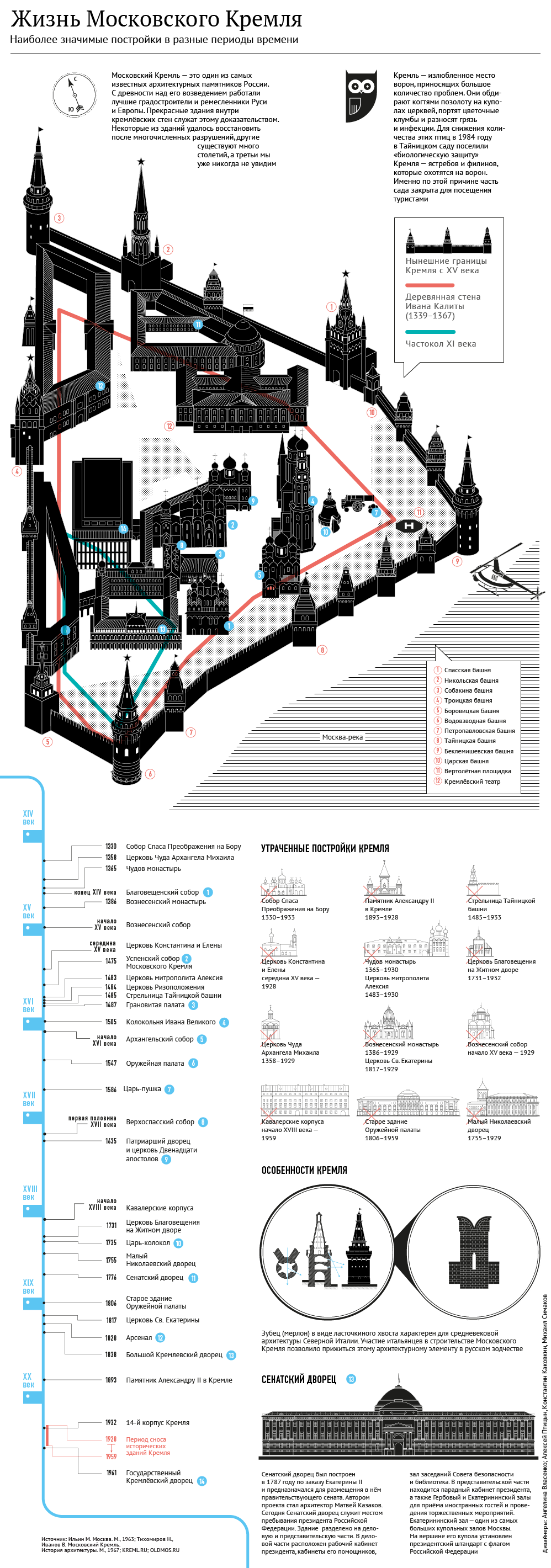

Московский Кремль представляет собой крепость в форме неправильного треугольника с высокими стенами из красного кирпича. Он расположен на левом высоком берегу реки Москвы на Боровицком холме. Южная стена смотрит на реку, северная обращена в Александровский сад, восточная — к Красной площади. В Кремле находятся памятники архитектуры разных эпох.

Первая деревянная крепость на месте нынешнего Кремля была построена, в середине ХII века, так как Москва как город (то есть огороженное место, крепость) впервые упоминается в летописи в 1147 года. Весной 1340 года при князе Иване Калите было закончено строительство новой, более мощной крепости, стены которой были возведены из огромных дубовых бревен. В эпоху монголо-татарского ига Кремль несколько раз разрушался, горел, но восстанавливался.

Во второй половине XV — начале XVI века, когда было решено превратить Кремль в величественный центр столицы Московской Руси, стены Кремля сложили из красного кирпича.

В 1485-1495 годах итальянские мастера возвели новые стены и башни Кремля и иностранные путешественники часто стали называть его «замком» — форма башен и корона венчающих стены зубцов напоминают замок Скалигеров в Вероне и замок Сфорца в Милане. В отличие от замков Европы Московский Кремль, выстроенный по последнему слову европейской фортификации, был крепостью, защищавшей всех жителей города. Поскольку там были сосредоточены высшая светская и духовная власть, наиболее почитаемые храмы, монастыри и общерусские христианские святыни, Кремль стал осознаваться как место «особой государственной святости» для всей России.

Возведение новых крепостных укреплений началось с южной стороны Кремля. Здесь 19 июля 1485 года Антоном Фрязиным была возведена «стрельница» (башня), внутри которой находился колодец-тайник и скрытый выход к Москве-реке. От этого тайника башня получила название «Тайницкая». При возведении башни зодчий впервые для крепостного строительства использовал кирпич. Этим нововведением было положено начало полному обновлению Московского Кремля. Башня играла важную роль в обороне Кремля со стороны реки. Она имела проездные ворота и отводную стрельницу, снабженную подъемным механизмом и соединенную с башней каменным мостом. Позднее на башне дежурили часовые, наблюдавшие за Замоскворечьем и сигналами колокола, дававшими знать о пожаре.

К 1490 году полностью возвели южную часть крепости. В том же году новые стены стали строить с напольной стороны Кремля, а затем — башни и прясла вдоль реки Неглинной. В 1516 году вдоль стены, что выходит на Красную площадь, был вырыт ров. По краям рва и вдоль Москвы-реки возвели дополнительные стенки с зубцами. Тогда же построили Троицкий мост через Неглинную с предмостным укреплением (Кутафья башня).

Длина стен составила более двух километров, высота — от пяти до 19 метров, толщина — 3,5-6,5 метра. С наружной стороны стены были оформлены зубцами в форме буквы «М».

Всего в крепости — 20 башен, из них одна предмостная — Кутафья, и одна, расположенная прямо на стене, — Царская. В XVII веке башни Кремля были надстроены красивыми шатрами.

Самая знаменитая из кремлевских башен — Спасская башня. Ее ворота, выходящие на Красную площадь, всегда были главным парадным въездом в Кремль. Первоначально башня называлась Фроловской, в связи с тем, что неподалеку в Кремле располагалась церковь Фрола и Лавра. В XVI веке она была надстроена и украшена часами со звоном.

По историческим материалам, на Спасской башне располагалась икона Спасителя с преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, а на Никольской башне — икона святителя Николая.

В конце ХV — начале ХVI века в основном сложился ансамбль Соборной площади — были построены Успенский (1475-1479), Архангельский (1505-1509), Благовещенский (1484-1489) соборы, Грановитая палата (1487-1491), церковь Ризоположения (1484-1485).

В 1505-1508 годах итальянским архитектором Боном Фрязиным была возведена колокольня Ивана Великого. Позже, через столетие на колокольне достроили еще один ярус, ее высота достигла 81 метра. Это было самое высокое здание города, чем и объясняется его название. Колокольня дала название Ивановской площади у ее подножия.

В 1610 году во время Смуты Кремль был захвачен польскими войсками, освобожден в 1612 году отрядами народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, памятник которым с 1818 года стоит на Красной площади.

В XVII веке в Кремле продолжалось строительство — были сооружены Теремной дворец и Патриаршие палаты. В начале XVIII века в Кремле было построено здание Сената.

Во время Отечественной войны 1812 года в Москву вошла армия Наполеона. При отступлении французы взорвали часть кремлевской стены.

В XIX веке на территории Кремля были построены Большой кремлевский дворец (1839- 1849) и здание Оружейной палаты (1844-1851). У подножия колокольни Ивана Великого на каменном постаменте установлен Царь-колокол (1733-1735) — самый большой металлический колокол в мире высотой более шести метров и весом свыше 200 тонн. Здесь же стоит Царь-пушка, изготовленная в XVI веке, весом 40 тонн.

Во время революционных событий 1917 года, в отличие от бескровного взятия Зимнего дворца, штурм Кремля проходил с боями, был связан с жертвами.

В 1918-1922 годах в здании Сената располагался кабинет и квартира Владимира Ленина, а затем, вплоть до 1953 года, — Иосифа Сталина.

В это время для свободного посещения Кремль был закрыт.

В 1935 году были сняты четыре орла, находившиеся на Спасской, Никольской, Боровицкой и Троицкой башнях, и на них установлены пятиконечные звезды. В 1937 году на пяти башнях Кремля (включая Водовзводную башню) были установлены рубиновые светящиеся звезды, размер их различен — от трех до 3,75 метра.

В результате антирелигиозной пропаганды в 1929 году в Кремле были снесены древние и прославленные монастыри — Чудов и Вознесенский.

В 1930-е годы иконы на Никольской и Спасской башнях были замурованы.

В 1961 году у Троицких ворот был возведен Дворец съездов, где проходили съезды Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), международные конгрессы и форумы.

В 1961 году в соборах и палатах Кремля были созданы музеи.

В 1990 году Московский Кремль был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В следующем году располагавшиеся на его территории музеи были преобразованы в Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», в состав которого вошли Оружейная палата, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризоположения, Музей прикладного искусства и быта России XVII века, архитектурный ансамбль колокольни Ивана Великого.

В 2010 году иконы на Спасской и Никольской башнях Кремля были обнаружены под штукатуркой и отреставрированы.

С августа 2014 года ворота Спасской башни Московского Кремля, открывавшиеся ранее только для президентского кортежа во время инаугурации и раз в год в конце декабря, чтобы доставить в Кремль новогоднюю елку, открыты для выхода из Кремля туристов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник

Почему Москву называют Белокаменной

Московский Кремль — сердце российской столицы. Благодаря ему мы сегодня называем Москву «белокаменной». Однако, стены и башни крепости сложены из красного кирпича, а не из белого камня. Почему же город получил столь неочевидное прозвище?

Немного истории

История Москвы началась еще бронзовом веке , когда во II тысячелетии до н.э. эту территорию заселили финно-угорские племена. В X веке регион начали колонизировать славяне. Племя вятичей построило здесь первое, превращенное в крепость, городище. Оно представляло собой две взаимосвязанные секции: первая располагалась на месте современной Соборной площади, вторая — на оконечности мыса Москвы-реки.

Защиту каждой составляли ров, вал и частокол, а также два соединенных промоиной оврага, превращенные в ров.

Первые письменные упоминания о городе появились в 1147 году. Москва тогда превратилась в обычную среднестатистическую русскую крепость, с земляным валом и рвом. В середине XIII века её заселили московские удельные князья. В 1339 году выросли дубовые башни и стены. А чуть раньше, в 1326 году появилось первое каменное здание — Успенский собор митрополита Петра , по настойчивой просьбе князей переехавших в Москву.

Со временем, к собору добавились другие каменные сооружения — церкви Иоанна Лествичника, Спаса на Бору, Михаила Архангела и собор Богоявленского монастыря. Пожалуй, для того времени, город уже бы мог называться белокаменным.

Средневековое чудо

Красивым прозвищем столица обязана московскому князю Дмитрию Донскому, начавшему перестраивать деревянные укрепления на каменные в 1366 году. Сырье доставлялось из села Мячкова, расположенного в 50 километрах от места строительства ниже по течению Москвы-реки.

Зимой стройматериал везли на санях, летом — против течения на судах. Одновременно для фундаментов стен копались рвы. Общая длинна этих рвов составила почти 2 километра. Помимо перевозки и копки, часть работников занималась приготовлением извести и раствора. Другие трудились над укладкой основания стен и башен. Ежедневно на стройке занималось до 2 тысяч рабочих.

При этом нужно учитывать неспокойное время, конфликты с Литвой, неспокойными соседями Тверью и Рязанью, противостояние с Ордой. Как бы то ни было, но к 1367 году укрепления уже были готовы и успели спасти горожан от литовского князя Ольгерда.

Обеспечив себе тыл, московские князья смогли вести более агрессивную политику. Впрочем, «вышло это боком». В 1382 году князь отказался платить дань хану Тохтамышу. В ходе карательного похода , татарский властитель взял московские укрепления хитростью, а город разорил. Правда, нужно сказать, что сам князь Дмитрий на стены и не надеялся, к этому моменту он уже был в Костроме. К слову, любопытно здесь то, что оборону города возглавил литовец Остей — внук князя Ольгерда, того самого человека, который в 1368 году осаждал Москву.

Во всяком случае, стены из белого камня сделали столицу княжества невероятно красивой и, несомненно, выделяли Москву среди других городов.

Когда Кремль «покраснел»?

«Краснеть» Кремль начал с 1485 года при Иване III, когда итальянские зодчие стали заменять камень обожженным кирпичом. Всё потому, что белый камень (известняк и доломит) оказался не самым надежным материалом, с течением времени укрепления начали трескаться и разрушаться. Словно «белыми нитками», эти трещины «латали» деревянными заплатками. Кирпич решил проблему и до сих пор лежит у основания кремлевских стен.

Однако, несмотря на преображение, прозвище «Белокаменная Москва» осталось. Удивительно, что спустя столетия оно до сих пор актуально.

Пожалуй, стоит упомянуть еще одно название Москвы — «Первопрестольная», которое также восходит к эпохе Дмитрия Донского. Князь, сделавший город «белокаменным», к 1389 году сосредоточил в своих руках главенство над русскими землями и сделал Москву столицей. Отсюда и столь поэтичное прозвище — «первопрестольный город».

Источник

Москва Белокаменная

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО КАМЕННОГО КРЕМЛЯ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ

В 1366-1367 гг. по распоряжению Дмитрия столица была укреплена первым на Руси белокаменным Кремлем. Если для ханских послов ворота его были гостеприимно раскрыты (Дмитрий предпочитал откупаться от них богатыми подарками), то для других соседей и князей-соперников Кремль стал мощной защитной крепостью. Когда в ноябре 1367 г. на реке Тросне литовский князь Ольгерд, приходившийся зятем тверскому князю Михаилу Александровичу, разбил московские полки. Дмитрий Иванович произнес: «На великое княжение не пущу!». И действительно, наличие Кремля стало надежной защитой для московской столицы: в 1368 г. попытка Михаила Тверского осадить Кремль и взять его провалилась.

БЕЛОКАМЕННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 1367 Г.

В 1343, 1354, 1365 гг., примерно раз в 10 лет, Москва становилась жертвой страшных пожаров, во время которых, несомненно, выгорали и укрепления дубового кремля Калиты. По-видимому, эти пожары были не «несчастными случаями», но диверсиями, организованными врагами Москвы. Поэтому на другой год после пожара 1365 г., в начале зимы 1366 г. «князь великый Димитрей Ивановичь, погадав с братом своим с князем с Володимером Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаша ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша. Toe же зимы повезоша камение к гордоу». К весне следующего, 1367 г. запасы камня были достаточны, чтобы начать строительство белокаменной крепости. Ее закладка вызвала страх и злобу врагов Москвы.

Строительство было проведено с исключительной быстротой; летопись отмечает, что после закладки кремль «начаша делати безпрестани». Уже к 1368 г. он был готов. Его не смогла взять литовская рать: «Олгерд же стоял около города три дни и три нощи, остаток подгородья все пожже, многи церкви и многи манастыри пожегл и отступи от града, а града кремля не взя и поиде прочь».

Площадь кремля теперь значительно расширилась в северо-восточном и восточном направлениях, захватив в черту новых стен территорию торга, располагавшегося под стенами крепости Калиты. В общем периметр стен теперь почти совпадал в плане со стенами кремля Ивана III… Данные письменных источников позволяют с относительной точностью восстановить как контур стен, так и расположение башен кремля 1367 г. Рассмотрим эти данные, начав с юго-восточного угла и восточной «приступной» стены.

На юго-восточном углу крепости должна была находиться угловая круглая башня, защищавшая южный участок восточной стены и подступы к береговой низине перед южной стеной. Эта башня стояла на месте Беклемишевской башни. «Сказание о Мамаевом побоище» называет три проездных башни восточной стены, через которые шли войска на Куликово поле: Константино-Еленинская, Фроловская (Спасская) и Никольская.

Так же точны сведения о Фроловских воротах. Во время осады Москвы Тохтамышем знаменитый Адам-суконник находился «над враты над Фроловскими». Столетием позже, в пожар 1488 г. у Фроловских ворот сгорели «мосты три», т. е. деревянные настилы 3 ярусов боя башни, что позволяет судить об устройстве и большой высоте прикрывавшей ворота башни. Рассказ летописи о постройке в 1491 г. стрельниц у Фроловских и Никольских ворот отмечает, что последние зодчий «не по старой основе заложил», что, следовательно, Фроловская башня стала на старой основе башни 1367 г.

Таким образом, южный участок восточной стены кремля 1367 г. точно совпадает с современной кремлевской стеной, равно как и 3 башни стоят на старых местах.

Новое место Никольских ворот показывает, что северная часть «приступной» стены 1367 г. не совпадает с существующей. Их место легко и точно определяется указанием летописи, что построенная в 1458 г. на подворье Симонова монастыря церковь Введения находилась «у Николских ворот»…

Меньше всего известно о западной стене крепости 1367 г. Существующая стена, обращенная к Неглинной, начатая постройкой в 1495 г., была поставлена «не по старой основе, — града прибавиша». Поэтому летописные записи о строительстве этой стены не сообщают ничего об оставшейся в стороне стене 1367 г. и ее башнях. Нет о ней и случайных упоминаний летописца. Западный фронт крепости был хорошо прикрыт широким болотистым ложем р. Неглинной, и подступ к стене был затруднен. Возможно, что этот большой участок стены до Боровицких ворот не имел башни. Однако есть основания предполагать, что здесь, примерно на месте Троицких ворот, стена крепости 1367 г. прерывалась проездной башней, носившей имя Ризположенских или Богородицких ворот, с каменным же мостом через Неглинную, выводившим на новгородскую Волоцкую дорогу…

Боровицкая воротная башня, наличие которой мы предполагали уже в крепости XII в. и кремле Калиты, в крепости 1367 была несомненно. В записи о постройке в 1461 г. церкви Иоанна Предтечи «на бору» указано, что эта башня стояла «у Боровитских врат». Юго-западная угловая башня строилась в 1488 г. «вверх по Москве, где стояла Свиблова стрельница», бывшая угловой башней крепости 1367 г. Таким образом, южная стена 1367 г., закрепленная угловыми башнями, совпадает со стеной нынешнего Кремля. Совпадает и Тайницкая башня этой стены, сооруженная в 1485 г. «у Чешьковых ворот», т. е. на месте или около Чешковой проездной башни 1367 г., выводившей к воде, на москворецкий «подол». Полагаем, что и москворецкое «корабельное пристанище» под стенами крепости было прикрыто боковыми стенами, закрывавшими доступ на этот участок в случае военной опасности.

Так реконструируется план крепости 1367 г. В этом виде ее периметр составлял около 2000 м. Крепость имела, несомненно, 8 башен, а может быть, и 9 башен (если допустить наличие одной башни посередине западной стены). Из них пять было сосредоточено на восточной «приступкой» стене. Такая концентрация башен на наиболее угрожаемом фронте — характерный прием военно-инженерного дела XIV в. (ср., например, Изборск). Однако в высокой степени интересно, что три из 5 башен — проездные; все они действовали как ворота даже в условиях крайней опасности. Во время героической обороны Москвы от Тохтамыша горожане «сташа на всех воротах градскых и сверху камением шибаху». При всей боевой мощи надвратных башен (трехъярусные бои) и наличии в башнях «железных (т. е. окованных железом) врат» очевидно, что такой прием, ослаблявший «приступную» стену, был применен сознательно в расчете на активную оборону крепости, на тактику массированных ударов по противнику путем одновременного в трех пунктах броска значительных воинских сил. С другой стороны, в мирных условиях эти многочисленные «врата» столицы Московского княжества, через которые вели в кремль пути-дороги, как бы символизировали централизующую силу и значение Москвы, собиравшей под свою могучую руку разрозненные русские земли.

Можно думать, что подобно другим русским крепостям, сооруженным до появления огнестрельного оружия, московская крепость 1367 г. имела стены сравнительно небольшой толщины. В силу этого при частых пожарах, разрушавших деревянные связи каменных стен, стены частично обваливались и заменялись уже деревянными. Так, в пожар 1445 г., причинивший большие разрушения кремлю, «стены градные падоша во многих местех», и при налете татар царевича Мазовши осаждающие сосредоточивали свои усилия на тех участках, «где несть крепости каменыя». Понятно, что после многих заделок деревом московская крепость показалась Амвросию Контарини «деревянной».

По-видимому, стены 1367 г. были также сравнительно невысоки. Описание осады кремля войсками Тохтамыша в Ермолинской летописи отмечает, что татарам удавалось сбивать его защитников со стен «еще бо граду тогда ниску сущу». Это свидетельство следует понимать не как указание на незаконченность еще в 1382 г. постройки 1367 г., а как пояснение, сделанное писцом списка летописи, сравнивавшим в конце XV в. старые крепостные стены со стенами, «поновленными» Ермолиным в 1462 г., и стенами нового кремля, постройка которого началась в 1485 г. со стрельницы у Чешковых ворот, достигавшими высоты 12-13 м.

Не совсем ясен характер завершения стен. Источники говорят о деревянных частях вверху стен (в пожар 1445 г. «ни единому древеси на граде остатися») и о настенных «заборолах», т. е. как бы о деревянных брустверах, шедших по верху стен. Можно думать, что последний термин следует отнести к поэтическому языку автора «Задонщины», а не к реальной стене Московского кремля. Скорее всего его стены имели зубчатый верх, какой известен, например, по Пороховской крепости. Несомненно, боевой ход и прикрывала «кровля градная». Башни также имели зубчатый верх и деревянные шатровые кровли.

Источник