- Китай-Город

- Великая Китайская стена

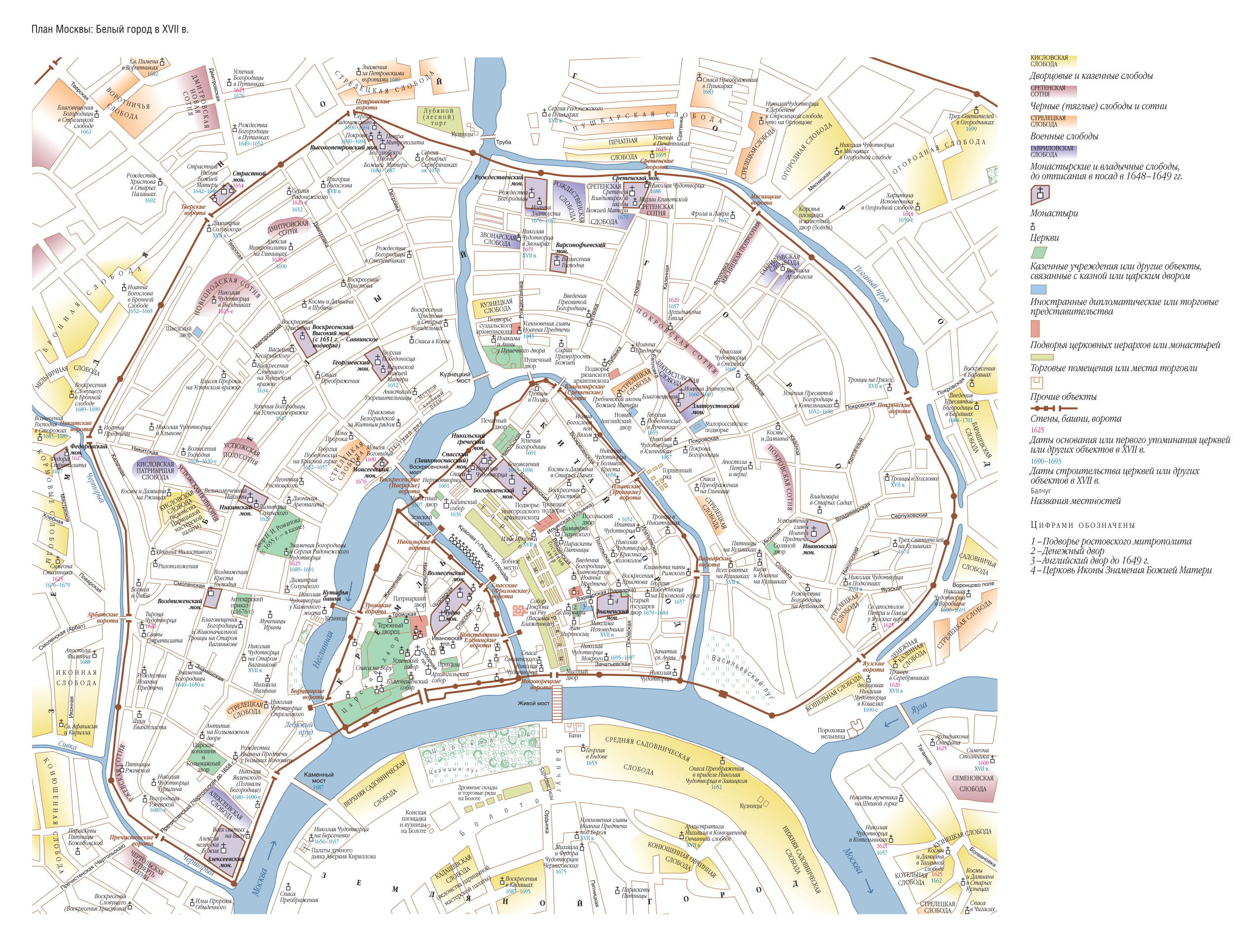

- В 1538 году итальянский зодчий Петрок Малый за 4 года построил каменную Китайгородскую стену вокруг посада.

- Были у Китайгородской стены и собственные башни — всего 14. Из них 8 проездных. Также были так называемые башни-захабы: они не имели стен со стороны крепости.

- В Китай-городе процветала торговля. Адам Олеарий назвал московские торговые ряды улицами. И это на самом деле были улицы, полностью занятые различными торговыми помещениями.

- В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская.

- Сильно изменилась судьба Китай-города после 1917 года. К этому времени здесь было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен. Все их закрыли, и многие разобрали.

- В 2005 году главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что в ближайшие 2-3 года Китайгородскую стену достроят до Китайгородского проезда и воссоздадут одну из башен.

- При каком правителе была построена китайгородская стена

Китай-Город

Великая Китайская стена

Этот округ не имеет никакого отношения к китайцам. С этим словом в простонародье связывали торговлю, а еще иноземную ткань также называли «китайкой». Китай-город — один из наиболее древних районов Москвы. Старше только Кремль. Вообще подобные поселения на Руси строили рядом с крепостями или монастырями и называли посадами. Здесь жили ремесленники и торговые люди, знавшие, что в случае опасности, найдут защиту за кремлевскими стенами. А со временем Китай-город оброс собственными стенами и тоже стал крепостью.

В 1538 году итальянский зодчий Петрок Малый за 4 года построил каменную Китайгородскую стену вокруг посада.

Она была кирпичная, внутри забутована камнем. Белокаменный цоколь опирался на свайный фундамент. Китайгородская стена начиналась от Угловой Арсенальной башни Кремля и шла вдоль площадей Революции и Театральной, у Театрального проезда сворачивала на юго-восток, шла по Лубянской площади, вдоль Новой и Старой площадей и далее по Китайгородскому проезду до Москворецкой набережной, где поворачивала и шла к Беклемишевской башне. Таким образом внутри Китайгородской стены была территория площадью 63 гектара (в два раза больше Кремля).

Длина Китайгородской стены составила 2,5 км. При этом она не стала копией Кремлевской: она была ниже (6-8 метров вместо 10-19 метров в Кремле), но зато толще (более 6 метров), а потому более пригодной для фортификационных целей. Для крупных пушек на стене была даже создана широкая (4 метра) боевая площадка, по которой можно было проехать на паре лошадей. Подобного русская фортификация ранее не видела!

Китайгородская стена была оборудована бойницами для верхнего, среднего и нижнего боя. Были устроены и подземные ходы к подвалам, где хранили боеприпасы. Здесь же располагались «слухи» — специальные приспособления для выявления подкопов, сделанных неприятелем. Венчали стену широкие прямоугольные зубцы-мерлоны, пришедшие на смену кремлевским «ласточкиным хвостам».

Были у Китайгородской стены и собственные башни — всего 14. Из них 8 проездных. Также были так называемые башни-захабы: они не имели стен со стороны крепости.

Трое ворот впускали на главные улицы посада: Никольские (или Владимирские по соседней церкви), Ильинские и Варварские. А через Воскресенские ворота с Иверской часовней гости столицы попадали прямо на Красную площадь. Это единственные сохранившиеся ворота Китай-города, а точнее, восстановленные. В Зарядье существовали Козьмодемьянские ворота Великой улицы, но в конце XVII века их заложили. А у Москвы-реки стояли Водяные (Спасские) ворота.

Возле ворот Китай-города стояли почитаемые в народе часовни. Одна из самых известных располагалась у Варварских ворот. Она была освящена во имя Боголюбской иконы Божией Матери. Другая — преподобного Сергия Радонежского — находилась с 1863 года у Ильинских ворот. Она принадлежала Гефсиманскому скиту Троице-Сергиевой лавры. У Никольских ворот с XVI века стояла часовня Владимирской иконы Божией Матери. На ее месте в 1691–1694 годах на средства Натальи Нарышкиной построили церковь. В 1881–1883 годах напротив нее возвели огромную Пантелеймоновскую часовню.

Вопреки распространенному мнению, эта местность никакого отношения к Китаю не имела. Вероятно, название «Китай-город» произошло от слова «кита» — «связка жердей». Их использовали при постройке первой (временной) стены. По другой версии «kita» произошло от итальянского «cittadelle» — цитадель или укрепление. Связывают это с тем, что строительством руководил итальянец Петрок Малый. Есть версия, что это перенос названия польского Китай-городка — родины Елены Глинской. А некоторые ученые считают, что слово «Китай» пришло из тюркского языка, где оно значит «стена».

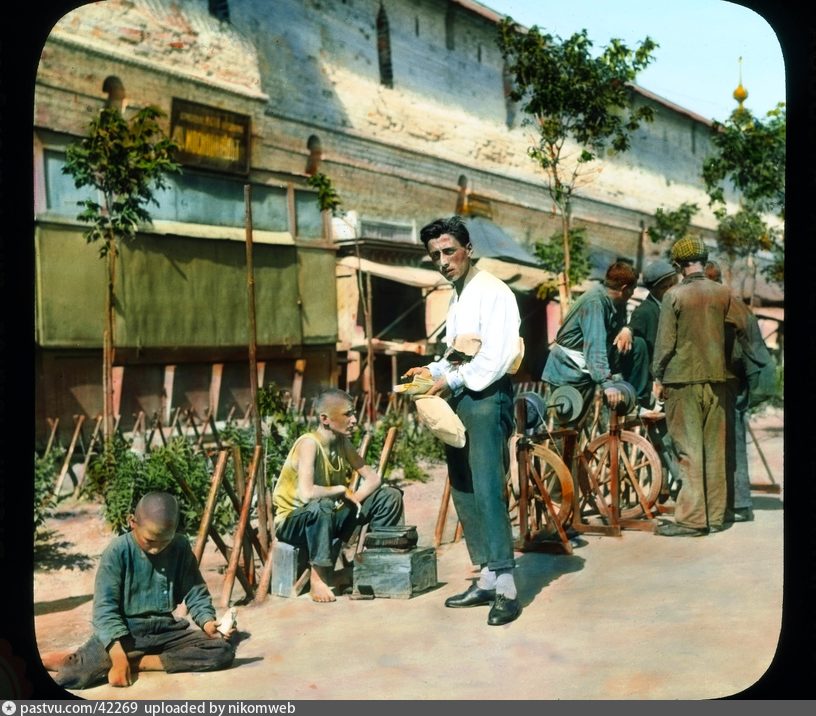

В Китай-городе процветала торговля. Адам Олеарий назвал московские торговые ряды улицами. И это на самом деле были улицы, полностью занятые различными торговыми помещениями.

Основным видом торгового помещения была лавка — отдельное каменное или деревянное строение, внутри которого шла торговля. «Лавка» имела установленный законом размер: 2 сажени в ширину и 2,5 в длину, то есть 4Х5 метров. Такую «лавку» содержать могли только богатые купцы, поэтому чаще встречались торговые помещения поменьше: полулавки, четверть лавки, осьмая лавки. Кроме лавок, в торговых рядах были также «погреба», «ящичные места», «рундуки», «скамьи», «кади», «бочки», «шалаши».

«Шалаш» представлял собой небольшой бревенчатый сруб, передняя стенка которого открывалась, и через получившееся отверстие шла торговля. По окончании торгового дня откидная стенка запиралась на замок. Продавец находился в шалаше, а покупатель снаружи. Продавец приглашал покупателя призывом: «Милости прошу к нашему шалашу!». «Шалаши» сохранились и до сих пор: большинство коммерческих киосков по сути «шалаши».

Лавки строили немного выше уровня земли, чтобы в них не было сырости. Покупатели, заходя, всходили, и, уходя, сходили по ступенькам. Поскольку купцу надо было продать, а покупателю купить, то торговались до того момента, когда обоим сделка представлялась выгодной. Часто последнюю, приемлемую для покупателя цену, купец называл, когда тот уже уходил из лавки и сходил по ступенькам. Эту цену и называли сходной. Но все же у купцов были методы обмануть покупателя и получить столько, сколько они рассчитывали.

В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская.

У каждой из них всегда был собственный характер. Набожная Варварка, деловая Ильинка, образованная Никольская. Между тремя главными улицами пролегли переулки Китай-города, тоже с говорящими названиями. Одни названы по бывшим торговым рядам: Ветошный, Рыбный, Хрустальный, другие по именам храмов — Богоявленский, Никольский, Космодамианский. Вообще в Китай-городе было более 50 храмов.

Китайгородскую стену много раз перестраивали. Например, при Петре I во время Северной войны была угроза нападения Карла XII на Москву, поэтому вокруг башен появились земляные бастионы — укрепленные выступы в виде зубцов, прикрывавшие проходы в стене, а также ров с вбитыми по дну острыми кольями и перекинутыми сверху деревянными мостами.

А после победы в Северной войне фортификационное значение стены пропало. И поскольку через башенные ворота и ранее проезжать было неудобно, рядом с ними в стене пробили несколько новых ворот. Со временем таких проломных ворот становилось все больше. Вскоре исчезли и земляные бастионы со рвами.

А в начале XIX века Китайгородская стена понесла первую крупную утрату: на берегу Москвы-реки разобрали двухпролетные Водяные ворота.

Тем временем район Китай-города становится не менее привлекательным, чем Кремль. Поэтому постепенно ремесленников вытесняют за его пределы, а земельные наделы переходят к духовенству и боярам. Но торговая функция Китай-города сохраняется.

К началу XX века здесь действуют уже 3 огромных торговых комплекса: Верхние, Средние и Нижние торговые ряды, Гостиный двор, целая улица из книжных и иконописных магазинов (Никольская), и около 4 000 магазинов с площадью более 20 м 2 .

В это время у Китай-города проступают и черты «Сити» — делового центра города, неизменного атрибута европейских столиц. Здесь появляются гостиницы, биржи, банковские учреждения, конторы.

Сильно изменилась судьба Китай-города после 1917 года. К этому времени здесь было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен. Все их закрыли, и многие разобрали.

Пострадала и торговля: в советское время она осталась только за Верхними торговыми рядами, преобразованными в ГУМ. Остальные здания постепенно занимали государственные учреждения. Фактически половину Китай-города поглотил аппарат ЦК КПСС.

А Китайгородская стена стала помехой. К тому времени она находилась в плачевном состоянии: вокруг пристроили огромное число грязных неказистых построек (торговых лавок, лабазов для хранения товаров, мусорных ям и даже «квартир» — некоторые москвичи умудрялись устроить свой нехитрый быт в арочных нишах стены.

Власти объявили Китайгородскую стену памятником архитектуры и затеяли реставрационные работы, но спасти стену не удалось. И это даже несмотря на попытку решить транспортный вопрос, когда в стене пробили новые проезды для трамваев и автомобилей. Однако сначала уничтожили воротные часовни, а затем настал черед и самой Китайгородской стены: в 1931 году разобрали Воскресенские ворота, а в 1934 снесли участок от Третьяковского проезда до Варварских ворот. Разбор стены объявили субботником, на котором трудящиеся собирали кирпич для вторичного его использования при строительстве метро.

Для истории оставили только 2 участка — фрагмент стены вдоль Китайгородского проезда и участок с Птичьей башней на Третьяковском проезде.

Но не стоит списывать снос стены на варварство большевиков. Идею разбора Китайгородской стены вынашивала еще Екатерина II, но у нее руки дошли только до стен Белого города, на месте которых устроили бульвары. Александр I велел древние стены не трогать. В то время даже попытались придать стене более «древний» вид, что исказило облик нескольких башен. Тога же построили контрфорсы и на некоторых участках поставили «ласточкины хвосты» как в Кремле. А вот Александр II уже разрешил Третьяковым для обустройства торгового проезда снести часть Китайгородской стены.

Но основная причина сноса — сильное захламление строения. Например, монахи разводили на стене огороды и сушили белье, беспризорники устаивали в башнях ночлежки, а только из Космодамианской башни выселили 18 девиц с сожителями.

В 2005 году главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что в ближайшие 2-3 года Китайгородскую стену достроят до Китайгородского проезда и воссоздадут одну из башен.

Пока провели частичную реконструкцию строения, на стене открыли ресторан «Китайгородская стена» с интерьерами в русском стиле, и построили пешеходный мост с крытой галереей, соединяющий две ее части.

А в переходе у станции метро «Китай-город» вскрыли мощное белокаменное основание Варварской башни — его и сегодня можно увидеть у выхода в город в сторону Варварки. Как это обычно бывает, камни обросли легендами: считается, что если прикоснуться к ним левой рукой и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Источник

При каком правителе была построена китайгородская стена

«Для открытия ее нужно

производить настоящие

раскопки»:

Проломные ворота из Псковского переулка на Москворецкую набережную. 1941 г., В.И. Семенов

В марте 1918 года по решению первого Совета народных комиссаров столица нового государства, Российской Советской Республики, была перенесена в Москву.

Органы власти «первого государства рабочих и крестьян» обосновались в реквизированных зданиях офисных и деловых центров Москвы — финансовых, банковских, промышленных конторах и роскошных отелях бывшего московского «Сити», в квартале Китай-города между Ильинкой и Варваркой и на Старой площади.

В 1922 году, после окончательной победы большевиков в Гражданской войне, Москва стала столицей СССР, в результате чего город получил мощный импульс градостроительного развития. Очевидно, что старое мелкомастеровое и торговое Зарядье не могло сохраниться в привычном виде. Новой форме государственности, поставившей задачу разрушения прежнего уклада и полного переформатирования устройства общества, было необходимо преобразить городское пространство.

Одним из важных вопросов в градостроительной повестке новой Москвы была дальнейшая судьба Китайгородской стены. Возведением ее в 1535–1538 годах руководил итальянский зодчий Петрок Малый (Фрязин), использовавший для проектирования стены передовые для того времени европейские принципы фортификации. Общая протяженность стены превышала 2,5 километра, высота 8–12 метров и толщина около шести метров делали стену особенно устойчивой перед артиллерийским обстрелом. Стены имели три уровня для «огневого боя» обороняющихся: печуры — глубокие ниши для тяжелых орудий «подошвенного боя», широкие галереи наверху с бойницами, предназначенные для пушек небольшого калибра и затинных пищалей. Первоначально Китайгородская стена имела 12 башен разной формы. Три башни, в том числе Варварские и Космодемьянские ворота в Зарядье, имели захабы — изломанные в плане, рукавообразные проходы, устроенные в целях лучшей обороны.

Обмерные чертежи китайгородских стен и башен в Зарядье начала XIX в.

Осаждающие прибегали к артиллерийскому обстрелу стен и бомбардировке города калеными ядрами. Решающий штурм состоялся 22 октября 1612 года. Не выдержав натиска, польский гарнизон сначала отступил в Кремль, а через четыре дня капитулировал. Стены и башни, поврежденные во многих местах в результате боевых действий, были капитально отремонтированы лишь в 1629 году. Перед ремонтом дворянин Аладин составил опись стены: «У Варварских ворот бито из пушек в 10 местах, а не заделано. От Варварских ворот до Кузьмодемьянских ворот,

что на Васильевский лужок, по городской стене 147 сажен. По загородью два двора патриарших подьячих. От Кузьмодемьянских ворот до Науголной башни 13 сажен. В углу у самые Науголной башни храм чудотворца Николы да святой мученицы Ирины. От Науголной башни подле Москвы-реки до Глухой башни по мере городской стены 119 сажен. В прясле были вороты к Москве-реке, ныне заделаны лесом». К тому времени были уже закрыты для проезда и Космодемьянские ворота, ранее служившие выездом с бывшей Великой улицы, которая к началу XVII века окончательно потеряла свое прежнее значение. Об этом сообщает «строельная книга» 1626 года царя Михаила Федоровича: «. А Зачатейскую улицу (бывш. Великую улицу. — Прим. авт.) учинити велели в четыре сажени (в ширину) потому, что она не проезжая, ворота Васильевские (Космодемьянские, выходившие на Васильевский луг. — Прим. авт.) затворены и в них не ездят».

Позже Китайгородские стена и башни неоднократно перестраивались — проезды в башнях заделывались, в стенах строились новые проломные ворота. В 1680-х годах, в правление Федора Алексеевича, главные башни, в том числе Варварские ворота, были надстроены нарядными шатровыми завершениями.

Восточный фасад Варварских ворот и части примыкающей Китайгородской стены. Обмерный чертеж. 1933 г., П.Н. Рагулин, Петраков

К началу XX века средневековая стена сильно обветшала, во многих местах, особенно в Зарядье, она была сплошь закрыта пристройками. Вдоль Москворецкой набережной еще в начале XIX века к стене с внешней стороны сплошной линией были пристроены несколько десятков лабазов — мелкооптовых хлебных складов по типовому проекту архитектора Осипа Бове. Изнутри к стене вплотную примыкали частные многоквартирные дома и неблагоустроенные задние дворы. Их владельцы и арендаторы использовали стену для хозяйственных нужд, пристраивая к ней склады и чуланы. В 1920-е годы некоторые башни обжили группы беспризорников. В своей статье 1925 года «К ремонту Китайгородской стены» реставратор, живописец и искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь писал: «Во многих местах стена кажется бесследно исчезнувшей и для открытия ее нужно производить настоящие раскопки, а кое-где она и действительно срыта до основания и на ее месте воздвигнуты новые сооружения».

В 1925 году во многом по инициативе общества «Старая Москва» и в соответствии с постановлением Моссовета Центральные государственные реставрационные мастерские приступили к масштабным работам по реконструкции Китайгородской стены. В процессе были снесены обветшавшие лабазы вдоль Москворецкой набережной, расчищено от пристроек и внутреннее пространство со стороны Зарядья. Впервые за долгое время галерея Китайгородской стены в Зарядье оказалась освобождена, застелена асфальтом и вновь стала проходной. С внешней стороны вдоль Москворецкой набережной были высажены деревья и проложена пешеходная дорожка. Другим участкам Китайгородской стены повезло меньше.

Несмотря на все проекты интеграции стены в новый городской ландшафт и многочисленные обращения архитекторов и реставраторов, властями было принято решение о сносе большей части стены.

В 1934 году был разобран участок от Владимирских до Варварских ворот, включая последние. Уцелели лишь небольшие участки на площади Революции, за гостиницей «Метрополь» и в Зарядье вдоль Китайгородского проезда и Москворецкой набережной.

Китайгородские стены и башни в Зарядье на кинохронике 1947 г.

После войны, в 1947 году, по решению Совета Министров СССР Зарядье было отведено для строительства одной из восьми высоток, которые планировалось возвести в Москве к 800-летию основания города. В разгар строительства высотки, 16 апреля 1951 года, произошло обрушение верхней части прясла Китайгородской стены по Москворецкой набережной между Проломными воротами и Полукруглой башней. Причиной обрушения стали вибрации строительной техники, и вандализм строителей высотки, разбиравших стену для прокладки временных коммуникаций. Длина обрушившегося участка составляла около 45 метров. Еще раньше обрушились два небольших участка стены по Китайгородскому проезду. Встал вопрос, как поступить с полуразрушенным памятником истории и архитектуры республиканского значения.

Обмерные чертежи китайгородских стен и башен в Зарядье начала XIX в., на которых видны разрушения

1812 г.

Мосгорисполком и Управление строительства Дворца Советов выступили за скорейший снос стены, для чего создали свою инженерно-техническую комиссию, в то время как Академия наук и Союз архитекторов были против сноса и за реконструкцию сохранившейся части стен и башен в Зарядье, для защиты своей позиции они также создали свою комиссию. В письмах в Совет Министров и секретариат ЦК ВКП(б) архитекторы объясняли, что «сохранение древней крепостной стены по соседству с гигантским новым сооружением советской эпохи создаст в этом месте города очень яркое архитектурное сочетание» и предлагали «приостановить снос и принять срочные меры к реставрации этого уникального памятника, включив его в новую планировку Зарядья».

Точку в «войне комиссий» поставил лично Сталин. Распоряжением № 3489-р от 20 февраля 1952 года он предоставил Управлению строительства Дворца Советов право разобрать стены и башни вдоль набережной и проезда, обязав Совмин РСФСР исключить Китайгородскую стену на этих участках из списка памятников архитектуры.

Руинированный участок Китайгородской стены по одноименному проезду до реставрации ,1966 г.

К осени 1952 года не до конца разобранной осталась лишь часть прясла стены вдоль Китайгородского проезда. Она простояла в руинированном состоянии до 1960-х годов. Тогда, во время строительства гостиницы «Россия», очередного грандиозного сооружения советской эпохи, реставратор Петр Барановский спас от сноса и восстановил последний участок древней крепостной стены.

Источник