- Как рассчитать столбчатый фундамент?

- Требования к применению столбчатых оснований

- Исходные данные для проведения расчета

- Оценка несущей способности грунта

- Определение весовых нагрузок на фундаментное основание

- Общий расчет столбчатого фундамента

- Пример расчета количества столбов

- (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

- Н.С. СОЛОМЕНЦЕВА

- МОСКВА 1994

- Зав. Кафедрой

- МОСКВА 1994

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФУНДАМЕНТАХ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

- 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОПОРЫ

- Тогда ширина подферменной плиты по фасаду моста равна

- 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ОПОРУ

- 3.1. Вес опоры

- 3.2. Вес грунта

- 3.3. Вес покрытия проезжей части и пролетного строения

- 3.4. Вертикальные усилия от временных нагрузок

- 3.5. Тормозная сила

- 3.6. Силы трения

- 3.7. Ветровая нагрузка

- 3.8. Навал судов

Как рассчитать столбчатый фундамент?

Фундаментное основание столбчатого типа представляет собой бетонную или металлическую раму (ростверк), опирающуюся на вертикальные столбы, заглубленные в грунт на определенную глубину.

Материалом для устройства столбов может служить железобетон, полнотелый глиняный кирпич, блоки, металлические трубы или бутовый камень. В нижней части каждой опорной колонны может быть предусмотрена более широкая подошва для увеличения площади опоры. Поперечное сечение вертикальных опор может быть круглым или квадратным.

Надежность фундаментной конструкции в значительной мере зависит от расчета столбчатого фундамента и правильного расположения опорных столбов, которые должны быть установлены:

- под всеми углами здания;

- в местах примыкания и пересечения стен;

- на прямых участках ростверка не далее двух метров друг от друга.

Конструкция рамы ростверка должна служить опорой для всех несущих стен и перегородок. При большой длине здания следует предусмотреть дополнительные поперечные перемычки для обеспечения более надежной связи между продольными балками.

Требования к применению столбчатых оснований

Низкая стоимость конструкции с опорой на вертикальные столбы делает ее весьма привлекательной для частных застройщиков. Однако этот тип фундаментов имеет ряд ограничений по применению.

К неблагоприятным условиям для применения столбчатых оснований относят:

- вероятность горизонтальной подвижности грунтов и боковые внешние нагрузки;

- склонную к просадке или пучинистости почву;

- высокий уровень грунтовых вод, которые не должны подходить к подошве ближе 500 мм;

- глубина промерзания грунта более 1,5 м;

- перепады высот на участке застройки больше 2-х метров;

Уменьшенная несущая способность позволяет использовать его только для каркасных домов, строительства легких жилых зданий из щитовых и деревянных материалов, а так же небольших бань, веранд, пристроек, хозяйственных сооружений и под каркасный гараж.

Удельный вес стенового материала для одноэтажных зданий не должен превышать 1000 кг/м 3 , а толщина стен — менее 400 мм. Применение тяжелых железобетонных перекрытий, балок и перемычек не допускается.

Для таких помещений как веранды, пристройки и флигеля, рекомендуется делать собственный фундамент. Вес их конструкций намного меньше самого жилого дома. Поэтому можно использовать более простую и дешевую конструкцию. Кроме того, такое отделение может значительно уменьшить общую площадь дома и приведет к другим расчетным результатам.

Исходные данные для проведения расчета

Для того, чтобы правильно выполнить расчет количества опор столбчатого фундамента, необходимо обладать информацией. К таким исходным данным для расчета относится:

- отчет об инженерно-геологических изысканиях, включающий структуру поперечных разрезов почвы и данные о залегании грунтовых вод;

- несущая способность грунта;

- глубина промерзания и величина снегового покрова в данной местности, взятые из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- данные об удельном весе строительных конструкций, из которых будет построено здание, взятые из СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Если вы решили не привлекать специалистов для проведения изыскательских работ, а сведений о геологии участка у вас нет, то потребуется выполнить изучение грунтов самостоятельно.

Для этого на участке застройки необходимо выкопать 2-3 шурфа на глубину не менее чем 0,5 метра ниже опорной подушки фундамента. Если при этом будет обнаружен влагосодержащий слой, то использовать для постройки столбчатый фундамент нельзя. Придется выбрать более дорогое основание.

Оценка несущей способности грунта

Природный состав грунта определяет его несущую способность и поэтому, после изучения геологических данных, необходимо выбрать из табл. 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» данные о расчетном сопротивлении грунтов, соответствующих реальной ситуации. При этом следует учитывать, что приведенные числовые значения относятся к глубине заложения более 1,5 метра. Подъем на каждые 500 мм вверх увеличивает это значение в 1,4 раза.

Определение весовых нагрузок на фундаментное основание

Вес строительных конструкций здания, снегового покрова в зимнее время, инженерного оборудования и бытового оснащения является важнейшим определяющим фактором для расчета фундамента. Можно попытаться выполнить расчет каждой отдельной конструкции по удельному весу составляющих ее элементов, но это очень большая и сложная задача. В справочной литературе уже приводятся средние обобщенные данные, которые можно взять за основу. Вот некоторые из них:

- стена из бруса при толщине 150 мм – 120 кг/м 2 ;

- бревенчатые стены 240 мм – 135 кг/м 2 ;

- каркасные стены с утеплителем толщиной 150 мм – 50 кг/м 2 ;

- пенобетонные блоки марки D600300 мм – 180 кг/м 2 ;

- междуэтажное перекрытие по деревянным балкам с утеплителем – 100 кг/м 2 ;

- такое же чердачное перекрытие с учетом утеплителя – 150 кг/м 2 ;

- бетонные пустотные плиты – 350 кг/м 2 ;

- эксплуатационная нагрузка перекрытий – 200 кг/м 2 ;

- кровля с покрытием из металлочерепицы – 30 кг/м 2 ;

- крыша с шифером – 50 кг/м 2 ;

- кровля с керамической черепицей – 80 кг/м 2 ;

- снеговая нагрузка для средней полосы России – 100 кг/м 2 ;

- для южных регионов – кг/м 2 .

При проведении расчетов так же следует учесть массу самого фундамента. Для этого следует определить его объем и умножить на средний удельный вес железобетона – 2500 кг/м2. Угол скатной крыши может уменьшить или увеличить указанную здесь величину при его изменении.

Общий расчет столбчатого фундамента

Выполнение расчета фундаментной конструкции основано на определении суммарной площади сечения всех опорных столбов фундамента (S). Она определяется как отношение общей массы здания (Р) к расчетному сопротивлению грунта (Ro) по формуле:

S = 1.4 x P/Ro, где 1,4 — это коэффициент запаса прочности.

При составлении предварительной схемы расположения фундаментных столбов была определена их расстановка и минимально возможное количество. Поэтому, разделив общую площадь сечения на число опор, можно получить размеры сечения каждого отдельного столбчатого фундамента под колонну.

Если размер колонн получился менее 400 мм, то следует принять этот минимальный размер. При необходимом сечении столбов более 600 мм, требуется увеличить их количество на схеме, изменяя расстояния между опорами на прямых участках таким образом, чтобы весовая нагрузка распределялась более равномерно.

Минимальная площадь опорной подушки должна превышать сечение столба в полтора раза при толщине 400 мм.

Опирающаяся плоскость нижней части опоры должна находиться на 30-40 см глубже уровня промерзания грунта.

Пример расчета количества столбов

Задача – рассчитать фундамент для небольшого каркасного дома в средней климатической полосе России размером 5 х 6 метров при высоте этажа 3,0 метра и кровле из металлочерепицы. Пример расчета столбчатого фундамента включает несколько пунктов.

- принимаем в качестве опоры фундамент на круглых железобетонных столбах;

- основной грунт на участке застройки суглинок (Ro – 3,5 кг/см 2 );

- глубина промерзания 1,1 метра;

- при бурении контрольного шурфа грунтовые воды не обнаружены.

Определение весовой нагрузки:

- общая площадь наружных стен и перегородок составляет 76 м 2 и тогда их общий вес составит 76 х 50 = 3800 кг;

- масса цокольного перекрытия площадью 30 м 2 составляет 30 х 100 = 6000 кг., а вес чердачного перекрытия – 9000 кг;

- площадь крыши составляет 52 м 2 , а значит весит такая кровля 30 х 52 = 1560 кг;

- снеговая нагрузка составит 20% от нормативной при скате 46˚, что составит 100 х 52 х 0,2 = 1040 кг;

- эксплуатационная нагрузка на одном этаже составляет 30 х 210 = 6300 кг;

- для оценки массы фундамента возьмем количество столбов из предварительно составленной схемы и примем их диаметр равным 400 мм, тогда масса 10 столбов высотой 1,5 метра составит 540 кг;

- вес ростверка — это масса железобетонных балок сечением 400х400 м, которая будет равна 980 кг.

Суммируя полученные данные, получаем общий вес дома равным 29110 кг. Для определения суммарной площади сечения столбов делим 29110/3,5 = 8317 см 2 .

Тогда площадь сечения каждого из 10-ти столбов будет равна 832 мм 2 , что соответствует диаметру 326 мм. Принимаем диаметр равным 400 мм и определяем, что для данного здания необходимо минимальное количество столбов составляет 9 штук.

Однако, учитывая необходимость прочностного запаса 40%, к установке должно быть принято 13 столбов диаметром 400 мм.

Источник

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Н.С. СОЛОМЕНЦЕВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАСЧЕТУ ФУНДАМЕНТОВ

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР

МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

МОСКВА 1994

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра мостов и транспортных тоннелей

Зав. Кафедрой

д-р техн. наук проф.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ФУНДАМЕНТОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

МОСКВА 1994

Настоящие методические указания содержат рекомендации и числовые примеры по проектированию фундаментов промежуточных опор мелкого заложения.

Указания разработаны на кафедре мостов и транспортных тоннелей МАДИ и предназначены для студентов специальностей 291000 «Мосты и транспортные тоннели» и 291000 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», занимающихся курсовым проектированием по дисциплине «Основания и фундаменты».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФУНДАМЕНТАХ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Промежуточные опоры на фундаментах мелкого заложения широко используются в мостостроении. Их закладывают на грунтах, обладающих достаточной несущей способностью и залегающих неглубоко от поверхности земли.

Не следует опирать фундаменты на просадочные и заторфованные грунты, а также на глины и суглинки с показателем текучести J > 0,6.

Характерной особенностью фундаментов мелкого заложения является передача нагрузок от надфундаментной части опоры только через подошву фундамента. Боковая поверхность в работе не участвует из-за невозможности, как правило, обеспечить засыпку пазух между боковыми поверхностями фундамента и котлована грунтом с плотностью равной природной.

Фундаменты мелкого заложения сооружают в открытых котлованах глубиной не более 6 м.

По конструкции фундаменты мелкого заложения могут быть жесткими, в нижней части которых не возникает растягивающих напряжений, или гибкими, в плитной части которых возникают деформации изгиба, что требует применения арматуры.

Глубину заложения фундаментов назначают в зависимости от инженерно-геологических условий и выбора несущего слоя грунта. При этом учитывают следующие требования о минимальных глубинах заложения подошвы фундамента:

при грунтах, подверженных морозному пучению (т.е. во всех случаях, кроме скальных, гравелистых и крупнообломочных грунтов) на 0,25 м ниже глубины промерзания;

при грунтах, подверженных размыву на 2,5 м ниже поверхности грунта после размыва;

при скальных грунтах на 0,25 м;

при любых грунтах, кроме скальных, при отсутствии размыва — 1,0 м, считая от дневной поверхности или дна водотока.

К недостаткам фундаментов мелкого заложения относят большой объем земляных работ, значительную потребность в ручном труде и серьезное нарушение окружающей среды.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОПОРЫ

К расчету фундамента приступают после назначения размеров опоры и определения усилий от всех нагрузок (вес пролетного строения, вес опоры, вес грунта на обрезах фундамента, временные вертикальные и горизонтальные нагрузки).

Прежде всего определяют размеры в уровне верха подферменной площадки из условия размещения опорных частей, передающих давление от пролетного строения на опору.

При назначении размера тела опоры непосредственно под подферменной площадкой (или ригелем) учитывают, что минимальный карнизный свес подферменника над телом опоры составляет 10 см.

Грани опоры до обреза фундамента для массивных опор могут быть наклонными (уклон 1:30 — 1:50) или, как в современных опорах, вертикальными.

Возможен также вариант облегченных опор с консольным ригелем (консоли по 2,0-2,5 м). При большой высоте опор верхнюю часть их до уровня высоких вод можно выполнять в виде столбчатой конструкции. Ригель в таких опорах чаще делают в плане прямоугольного очертания.

Обрезы фундаментов мелкого заложения русловых опор обычно располагают ниже уровня межени на 0,5 м, а пойменных опор — на уровне поверхности грунта после размыва.

Об условиях назначения отметки подошвы фундамента изложено в п. 1.

Далее излагаются последовательность и необходимые расчеты предварительного назначения размеров промежуточной опоры.

Из рис. 1 видно, что для определения размеров подферменной площадки А и В необходимо рассчитать только размер плиты опорных частей В, все остальные размеры задают из конструктивных соображений:

для отвода воды попадающей на подферменную площадку, верхней ее поверхности придают уклоны, называемые сливами; сливы делают с уклоном не положе 1:10;

высоту подферменников (площадок, на которых располагаются нижние плиты опорных частей или просто опорные плиты в случае использования резиновых опорных частей) принимают равной высоте слива плюс 3-5 см;

Рис 1. Схема подферменной площадки

расстояние с от грани плиты опорной части до края подферменника принимают равным 15-20 см;

расстояние t от края подферменника до грани опоры назначают в зависимости от длины пролетного строения:

при пролетах до 30 м — не менее 15 см,

при пролетах от 30 до 100 м — не менее 25 см;

при пролетах более 100 м — не менее 35 см;

зазор между торцами пролетных строений можно принять равным 5-10 см;

расстояние от оси опирания балки пролетного строения до ее торца берут из проекта пролетного строения;

расстояние от края подферменной плиты до грани опоры принимают равным 10-15 см.

Тогда ширина подферменной плиты по фасаду моста равна

Размер подферменной плиты поперек моста для случая массивной опоры с закругленной подферменной плитой равен

Для случая облегченных опор размер ригеля прямоугольного очертания поперек моста равен

где В кр — расстояние между осями крайних балок,

0,5 м — минимальное расстояние от края подферменника до края ригеля поперек моста.

Размер плиты опорной части b × b вычисляют в зависимости от максимального значения давления балки R max и расчетного сопротивления бетона R b подферменника по формуле

где R покр.пр.ч — реакция балки от веса покрытия проезжей части, от расчетных нагрузок;

R вес балки — реакция от собственного веса балки, от расчетных нагрузок;

R вp max — наибольшая реакция в балке от временных нагрузок ( R вр от А-11 плюс R вр от толпы или от НК-80).

Опорную реакцию в балке определяют путем загружения линии влияния опорного давления расчетными постоянными и временными нагрузками (рис. 2).

Рис. 2. Схема загружают линии влияния опорной реакции постоянной и временной нагрузками

Коэффициенты поперечной установки приближенно можно определить по методу внецентренного сжатия (рис. 3).

Рис. 3. Схема загружения временной нагрузкой линии влияния давления на крайнюю балку для определения коэффициентов поперечной установки по методу внецентренного сжатия

Динамический коэффициент для железобетонных балочных пролетных строений для нагрузки А- II равен

Динамический коэффициент для нагрузки НК-80 равен

1 + μ = 1,1 при λ >1,

где λ — длина загружения.

где ω — площадь линии влияния опорной реакции;

γ fi — коэффициенты надежности для соответствующих нагрузок (слоев покрытия проезжей части, собственного веса балки и временных нагрузок А-11, толпы и НК-80);

1+μ — динамический коэффициент;

Р — вес оси тележки нагрузки А-11 (11 тс);

γ — полосовая погонная нагрузка А-11 (1,1 тс/м);

КПУ тележ , КПУ полос , КПУ НК-80 , КПУ толпы — коэффициенты поперечной установки для нагрузок соответственно А-11 — тележки и полосовой, НК-80 и толпы;

gi — погонная нагрузка на балку от веса слоев покрытия проезжей части;

g с.в. — погонная нагрузка от собственного веса балки;

g т =(400-2λ) — погонная нагрузка от толпы;

g экв — эквивалентная нагрузка для НК-80.

Суммируя реакции от постоянных и наибольшей временной нагрузок, получаем максимальное значение опорной реакции.

На конкретном примере рассмотрим эскизное проектирование промежуточной опоры.

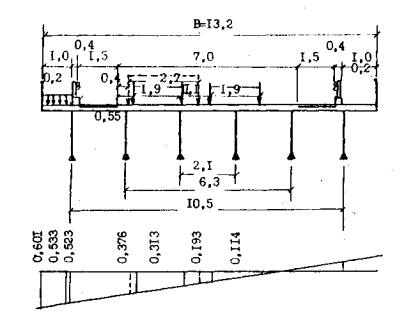

Запроектировать эскизный чертеж промежуточной опоры под пролетные строения длиною 24 м из шести цельноперевозимых железобетонных предварительно напряженных балок. Габарит моста Г-10 включает две полосы движения по 3,5 м, полосы безопасности по 1,5 м. Тротуары приняты по 1 м. Расчетный пролет балок — 23,4 м. Расчетные нагрузки — A-11 и НК-80. Расстояние между осями балок — 2,1 м. Полная ширина пролетного строения

В = 10,00 + 2×0,4 + 2×1,0 + 2×0,2 = 13,2 м.

Компоновочная схема приведена на рис. 3.

Рассчитаем r max для балки длиною 24 м.

Вес покрытия проезжей части на 1 м 2 :

а) асфальтобетон толщиной 7 см, γ = 2,3 т/м 3 , γ f =1,5,

нормативная нагрузка — 0,07×2,3×10=1,61 кПа (0,161 тс/м 2 ),

расчетная нагрузка — 1,61×1,5=2,42 кПа (0,242 тс/ м 2 );

б) защитный слой из армированного бетона толщиной 4 см, γ =2,5 т/м 3 , γ f =1,3,

нормативная нагрузка — 0,04×2,5×10 = 1,0 кПа (0,1 тс/м 2 ),

расчетная нагрузка — 1,0×1,3 = 1,3 кПа (0,13 тс/м 2 );

в) гидроизоляция толщиной 1 см, γ =1,5 т/м 3 , γ f = 1,3,

нормативная нагрузка — 0,01×1,5×10=0,15 кПа (0,015 тс/м 2 ),

расчетная нагрузка — 0,15×1,5 = 0,20 кПа (0,020 тс/м 2 );

г) выравнивающий слой из бетона толщиной 3 см, γ =2,1 т/м 3 , γ f =1,3,

нормативная нагрузка — 0,03×2,1×10=0,63 кПа (0,063 тс/м 2 ),

расчетная нагрузка — 0,63×1,3=0,82 кПа (0,082 тс/м 2 ).

Суммируя веса отдельных слоев, получим g норм. = 3,39 кПа (0,339 тс/м 2 ) и g расч. = 4,74 кПа (0,474 т/м 2 ).

Нормативный вес балки длиною 24 м равен 38,0 тс.

Расчетное значение реакции от покрытия и собственного веса балки

Вычислим коэффициенты поперечной установки путем загружения временными нагрузками линии влияния давления для крайней балки, построенной по методу внецентренного сжатия.

Величины ординат линии влияния под осями крайних балок

где n — число балок в поперечном сечении пролетного строения.

Установка нагрузок показана на рис. 3.

Расстояние от полосы безопасности до оси крайнего колеса для нагрузки A-11 — 0,55 м, а для нагрузки НК-80 — 0,4 м.

Ординаты линии влияния под грузами определены из подобия треугольника.

Тогда получим следующие значения кпу:

кпу НК-80 = (0,376+0,193)/2 = 0,284;

кпу А-11 (тележки) = 0,313 + 0,114 = 0,427;

кпу A-11 (полосовая) = 0,313 + 0,60×0,114 = 0,381;

кпу толпы = (0,601+0,533) 1/2×1 = 0,576 (площадь л.в. под тротуаром).

Эквивалентная нагрузка для НК-80 для л.в. опорной реакции при l =24 м равна 6,17 тс/м (по табл. СНиП 2.05.03-84, с. 146).

Опорная реакция в балке от НК-80

Опорная реакция от A-11 и толпы (для тележки γ f =1,27, 1 + μ = 1,15).

R расч А-11+толпа = [11×(1+0,93)×1,27×0,427×1,15+1,1×11,7×1,2×1,15×0,38+

+0,352×11,7×1,2×0,576]×10 = 229,0 кН (22,9 тс).

Максимальное значение опорной реакции

Размеры плиты опорной части b × b при R b = 135 кгс/см 2 (для бетона В-25)

Определим размеры подферменной площадки А и В для принятого варианта облегченной опоры с ригелем прямоугольного очертания:

А = 0,10 + (0,30 + 0,10 + 0,15 + 0,10)×2 = 1,7 м.

В = 10,5 + 0,20 + 0,15×2 + 0,5×2 = 12,2 м.

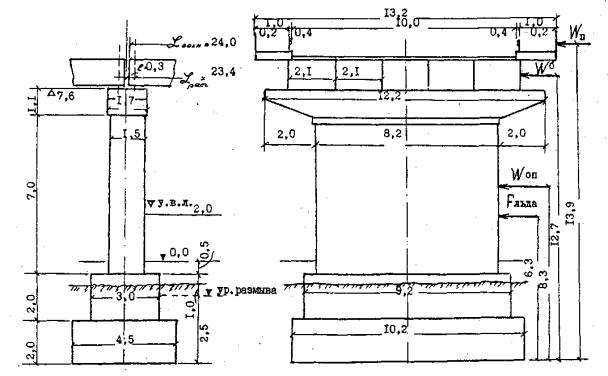

В результате получим следующие эскизные размеры опоры (рис. 4).

Рис. 4 Схема промежуточной опоры

При карнизных свесах 0,1 м ширина тела опоры по фасада — 1,5 м. Принимаем свесы ростверка по фасаду по 0,75 м, поперек моста по 0,5 м, тогда ширина ступеней ростверка по фасаду — 3,0 м и 4,5 м, поперек моста — 9,2 м и 10,2 м. При глубине размыва 1,0 м подошва ростверка располагается на расстоянии 2,5 м от уровня размыва, полная высота ростверка 4 м. Задана отметка уровня меженных вод 0,0 и отметка верха опоры 7,6; получим полную высоту опоры 12,1 м.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ОПОРУ

3.1. Вес опоры

Вес тела определяют по чертежу, составленному по предварительно назначенным размерам. Тело опоры и фундамент разбивают на простейшие геометрические фигуры и вычисляют их объемы. Вес опоры получают путем умножения объема на объемный вес кладки. Для бетонной кладки γ =2,4 т/м 3 , для железобетонной γ =2,5 т/м 3 .

Взвешивающее действие воды на части сооружения, расположенные ниже уровня поверхностных или подземных вод, необходимо учитывать при расчетах в том случае, если фундаменты заложены в песках, супесях и илах. При заложении фундаментов в суглинках и глинах взвешивающее действие воды требуется учитывать, когда оно создает более неблагоприятные расчетные условия. Уровень воды принимается наименее благоприятным — наинизший или наивысший.

При вычислении нормативного веса кладки с учетом гидростатического давления воды объемный вес принимается равным γвзв. = γ + 1.

3.2. Вес грунта

Вес грунта, расположенного на обрезах фундамента, вычисляют так же, как и вес кладки опоры, принимая объемный вес грунта γгp = 1,8 т/м 3 .

Объемный вес грунта, расположенного ниже уровня воды, с учетом гидростатического давления определяют по формуле

где ε — коэффициент пористости грунта;

γ0 — удельный вес грунта равный 2,7 т/м 3 ;

Δ — вес воды равный 1,0 т/м 3 .

3.3. Вес покрытия проезжей части и пролетного строения

Вертикальные опорные давления от этих нагрузок прикладываются по оси опорных частей. Вес балок берется из проекта пролетных строений или вычисляется по геометрическим объемам.

Вес покрытия проезжей части можно вычислять по следующим значениям:

g норм покр. = 3,39 кПа (0,339 тс/м 2 );

g расч покр. = 4,74 кПа (0,474 тс/м 2 );

(асфальтобетон — 7 см; защитный слой — 4 см, гидроизоляция — 1 см, выравнивающий слой — 3 см).

3.4. Вертикальные усилия от временных нагрузок

Нормативные опорные вертикальные давления от нагрузки АК, толпы и НК-80 (или НГ-60) вычисляют путем загружения линий влияния опорных реакций (см. рис. 2), рассматривая при этом для разрезных пролетных строений загружения левого пролета, правого пролета и обоих пролетов вместе.

где ω — площадь линии влияния;

1+μ — динамический коэффициент;

n — число полос движения для нагрузки АК;

Р — вес оси тележки;

γ — равномерно распределенная полосовая нагрузка;

g экв — эквивалентная нагрузка для НК-80 (или НК-80, или НГ-60), определяемая по таблицам СНиПа;

g т — интенсивность нормативной нагрузки от толпы.

Для расчетов выбирают максимальное значение опорной реакции от временной нагрузки

(либо АК+толпа, либо НК-80 (НГ-60).

Для мостов на дорогах I- III категорий, а также для больших мостов (кроме деревянных) на дорогах IV — V категорий принимают класс нагрузки К равным 11 и колесную нагрузку НК-80.

Для малых и средних мостов на дорогах IV и V категорий и на внутрихозяйственных дорогах принимают К равным 8 и гусеничную нагрузку НГ-60.

3.5. Тормозная сила

Нормативную горизонтальную продольную нагрузку от торможения принимают равной 50% равномерно распределенной части нагрузки АК, но не менее 0,8 К тс и не более 2,5 К тс.

При многополосном движении сила торможения принимается со всех полос одного направления. Причем нагрузку с одной полосы принимают с коэффициентом S =1,0, а с остальных полос с коэффициентом S = 0,6.

Тормозная сила передается опорам через неподвижные опорные части и прикладывается по центру опорных частей.

Тормозная сила действует горизонтально вдоль продольной оси моста в обоих направлениях. Продольное усилие от сил трения в установленных на той же опоре подвижных опорных частях не учитывается.

3.6. Силы трения

Нормативные сопротивления от сил трения в подвижных опорных частях действуют горизонтально вдоль продольной оси моста при температурных деформациях пролетного строения.

Силы трения приложены в опорных частях. Величина их равна

где μ — коэффициент трения равный 0,04 и 0,010 при катковых, секторных и валковых опорных частях — соответственно 0,4 и 0,1 при тангенциальных и плоских металлических опорных частях.

При подвижных опорных частях с прокладками из фторопласта совместно с полированными листами из нержавеющей стали и для других видов опорных частей расчеты ведут по п. 2.28 СНиП 2.05.03-84.

F γ — опорное давление от постоянной и временной нагрузок с коэффициентами надежности по нагрузке γ f . = 1.

Силы трения учитывают только при расчете подферменной площадки; расчет остальных сечений опоры на силы трения производится только в случае опирания опоры на скальные основания.

3.7. Ветровая нагрузка

Нормативная интенсивность горизонтальной поперечной ветровой нагрузки для типовых конструкций составляет 180 кгс/м 2 .

Нормативную горизонтальную поперечную ветровую нагрузку, действующую на элементы моста, следует принимать равной произведению соответствующей нормативной интенсивности ветровой нагрузки на рабочую ветровую поверхность элементов моста.

Рабочая ветровая поверхность стальных ферм с треугольной или раскосной решеткой принимается в размере 20% площади, ограниченной контурами фермы.

Коэффициент сплошности составляет для перил 0,3-0,8, а для элементов проезжей части — 1,0.

Нормативную горизонтальную продольную ветровую нагрузку для сквозных пролетных строений следует принимать в размере 60%, для пролетных строений со сплошными балками — 20% соответствующей полной нормативной поперечной ветровой нагрузки.

Для мостов с балочными пролетными строениями горизонтальное усилие от продольной ветровой нагрузки передается на опоры в уровне центра опорных частей.

3.8. Навал судов

Нормативную нагрузку от навала судов на опоры мостов принимают в виде сосредоточенной силы в зависимости от класса внутреннего водного пути по табл. 1.

Источник