- Призма обрушения

- Содержание

- См. также

- Примечания

- Литература

- Ссылки

- Смотреть что такое «Призма обрушения» в других словарях:

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПОРНЫХ СТЕНАХ И СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА НИХ

- ВСН 167-70 Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства

- ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ

- 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА

- 4. НАГРУЗКИ И ИХ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Призма обрушения

При́зма обруше́ния (англ. sliding triangle , англ. sliding wedge ) — неустойчивая часть массива уступа со стороны его откоса, заключённая между рабочим и устойчивым углами откоса уступа [1] .

Понятие призмы обрушения используется при расчётах откосов [2] , устойчивых к обрушению и предотвращения оползней.

Содержание

См. также

Примечания

Литература

- А. З. Абуханов, «Механика грунтов»

- Шубин М. А. Подготовительные работы при сооружении земляного полотна железной дороги. — М .: Транспорт, 1974.

Ссылки

- СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов: РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ПО СПОСОБУ НАКЛОННЫХ СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- Источник: А. З. Абуханов, «Механика грунтов»: Устойчивость откосов

- Методы расчета устойчивости откосов

- Давление земли // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Рисунок: Схема откоса грунта: 1 — откос; 2 — линия скольжения; 3 — линия, соответствующая углу внутреннего трения; 4— возможное очертание откоса при обрушении; 5 — призма обрушения массива грунта

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Призма обрушения» в других словарях:

Призма обрушения борта карьера (откоса уступа, отвала) — 45. Призма обрушения борта карьера (откоса уступа, отвала) часть массива горных пород (отвальных масс), заключенная между бортом карьера (откосом уступа или отвала) и поверхностью скольжения. Достигнув состояния предельного равновесия, призма… … Официальная терминология

Давление земли — Сухая свеженасыпанная земля, лишенная сцепления, удерживается в равновесии, как и вообще всякое сыпучее тело, под действием силы тяжести и трения; самый крутой откос, который можно придать земле в этом случае, называется естественным, или… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Угол естественного откоса — Угол естественного откоса угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего материала с горизонтальной плоскостью. Иногда может быть использован термин «угол внутреннего трения». Частицы мате … Википедия

Чернобыльская авария — Координаты: 51°23′22.39″ с. ш. 30°05′56.93″ в. д. / 51.389553° с. ш. 30.099147° в. д. … Википедия

ГОСТ Р 54523-2011: Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния — Терминология ГОСТ Р 54523 2011: Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния оригинал документа: 3.7.1 акватория порта: Водная поверхность порта в установленных границах, включающая в себя… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РБМК — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия

Источник

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПОРНЫХ СТЕНАХ И СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА НИХ

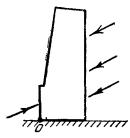

Подпорной стеной называют конструкцию, предназначенную для удержания грунтового массива от обрушения при крутизне откоса более предельного. Подпорные стены являются одним из наиболее распространенных инженерных сооружений на железных и автомобильных дорогах.

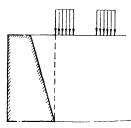

а – естественный; б – удерживаемый от обрушения подпорной стеной

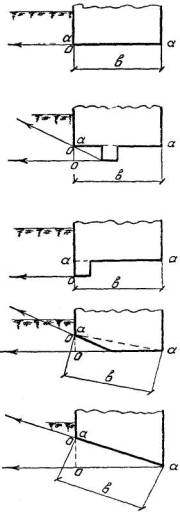

При строительстве дорог нередко выемкой подрезают природные откосы, сохраняющие свою устойчивость при угле Ψ0, называемом углом естественного откоса. Новый откос с углом Ψ, превышающим величину Ψ0, не может быть устойчивым и непременно обрушится, если его не поддержать подпорной стеной (рис.1). В таком случае на подпорную стену грунтовый массив будет оказывать давление, которое является следствием веса грунта и его дисперсности. Подпорные стены по конструкции подразделяют на массивные (гравитационные), тонкостенные, шпунтовые (рис. 2). Устойчивость массивных стен обеспечивается их собственным весом, а тонкостенных подпорных стен – собственным весом и весом грунта, лежащего на тонкостенных консольных плитах.

Рис. 2. Подпорные стены:

а – массивная; б – тонкостенная; в – шпунтовая; 1 – анкерная свая,

2 – тяж, 3 – распорка

Устойчивость шпунтовых стенок обеспечивается защемлением их в грунтовом основании в сочетании с тяжами 2, закрепленными за анкерную конструкцию (например сваю 1), либо постановкой распорок 3 (рис. 2, в).

В методических указаниях рассматривается расчет массивных подпорных стен. С расчетом шпунтовых стенок студенты могут ознакомиться в методических указаниях И.В. Ковалева «Расчет шпунтовых ограждений» (Л.ЛИИЖТ, 1988).

Массивная подпорная стена состоит непосредственно из тела стены и ее фундамента (рис. 3). Грань стены АВ называют задней гранью, а грунт, лежащий за ней, — засыпкой. Нижняя плоскость АЕ называется подошвой фундамента стены, точка Е – передним ребром подошвы.

Рис. 3. Элементы подпорной стены:

1 – тело; 2 – фундамент; 3 – засыпка

Давление, оказываемое грунтом засыпки на заднюю грань стены, может реализоваться в разных видах и значениях, в зависимости от конструктивных особенностей стены, от прочностных характеристик грунта засыпки и основания, от величины и направления перемещений стенки.

При отсутствии перемещения стенки в сторону от засыпки давление реализуется в виде давления покоя Е0 (в таком случае грунт засыпки находится в условиях компрессионного напряженного состояния). Активное давление грунта Еа (распор) реализуется при перемещении стенки в сторону от засыпки и соответствует минимальному значению давления грунта. Пассивное давление Еп (отпор стены) реализуется при перемещениях стены в сторону засыпки соответствует максимальному значению давления грунта.

Изменение давления грунта в зависимости от перемещения стенки U представлено на рис. 4.

Рис. 4. Изменение давления грунта засыпки Е на подпорную стену в зависимости от ее перемещения U

Обычно в инженерных расчетах используют величину активного давления Еа , которое реализуется при достаточно малых перемещениях стенки. В этом случае конструкция стены получается более экономичной, чем в расчетах с использованием давления покоя Е0 . Под воздействием активного давления Еа стена получает обычно небольшую величину перемещения от засыпки, которое не может, как правило, реализовать полную величину отпора Еп. Для реализации полной величины Еп потребуется такая величина перемещения (вследствие уплотняемости грунта), которая не может быть допущена в условиях нормальной эксплуатации стены.

Поэтому при проектировании подпорных стен для транспортного строительства допускается вводить в расчеты только треть реализованного отпора.

По подошве стены действует сила трения Т. Схема действия всех сил на стену приведена на рис. 5. Правила знаков для угла наклона задней грани стенки ε и для угла наклона засыпки α приведены в задании.

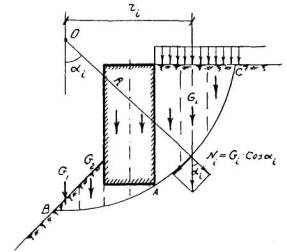

Теоретической базой расчетов подпорных стен служит гипотеза

Ш. Кулона, основанная на следующих положениях:

1) в грунте засыпки при наступлении предельного состояния образуется призма обрушения АВД, ограниченная от остального грунта, находящегося в допредельном состоянии, плоской поверхностью скольжения (обрушения) АД (рис. 5);

Рис. 5. Схема действия сил на стену. Допущения Ш.Кулона

2) угол наклона плоскости обрушения АD должен быть таким, чтобы величина активного давления Еа была максимальной;

3) реакция R со стороны грунта, находящегося в допредельном состоянии, отклонена от нормали к плоскости обрушения АD на угол внутреннего трения φ в сторону, противоположную движению призмы обрушения;

4) сила активного давления Еа (реакция активного давления), действующая на заднюю грань стены АВ, отклоняется от нормали к ней на угол

Призма обрушения находится в равновесии под действием сил G (собственного веса) R и Еа .

Расчет подпорной стены можно вести и другими методами, используя, например, решения теории предельного состояния сыпучей среды (численные методы) или графоаналитические методы. Однако в силу того, что по этим методам получаются решения, близкие к результатам расчетов по теории Ш.Кулона, последний метод (т.е. метод Кулона), как наиболее простой, получил наибольшее распространение при проектировании подпорной стены.

Источник

ВСН 167-70 Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Утверждены Техническим управлением

Министерства транспортного строительства

Приказ № 44 от 1 июня 1970 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Технические указания содержат необходимые требования к расположению подпорных стен, материалам для их возведения, а также указания по конструированию и расчету всевозможных типов подпорных стен, возводимых на естественных основаниях для поддержания откосов насыпей и выемок железных и автомобильных дорог.

Технические указания разработаны во Всесоюзном научно-исследовательском институте транспортного строительства на основе обобщения накопленного опыта проектирования, строительства и эксплуатации подпорных стен.

Обобщение материалов и подготовка текста Технических указаний осуществлены кандидатами техн. наук К.С. Завриевым (ЦНИИС) и Г.С. Шпиро (ВЗПИ) с участием инженеров А.А. Кочарова (Кавгипротранс), К.В. Харитова, И.А. Хазана (Союздорпроект), канд. техн. наук Н.М. Глотова и инж. Н.М. Бибиной (ЦНИИС).

В Технических указаниях учтены замечания и пожелания Технического управления и Главтранспроекта Минтрансстроя, а также Научно-технического совета и ЦНИИ МПС.

Технические указания согласованы с Научно-техническим советом МПС.

Замечания по Техническим указаниям просим направлять по адресу: Москва, И-329, Игарский проезд, 2, ЦНИИС.

Министерство транспортного строительства

Ведомственные строительные нормы

Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА

4. НАГРУЗКИ И ИХ КОЭФФИЦИЕНТЫ

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА

Приложение ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Технические указания распространяются на проектирование подпорных стен, возводимых на естественных основаниях для поддержания откосов насыпей (низовые стены) и выемок (верховые стены) железных и автомобильных дорог. Указания не распространяются на проектирование подпорных стен специального назначения: противооползневых, противообвальных, морских и волноотбойных, речных берегоукрепительных, а также всех типов стен, сооружаемых в. районах вечной мерзлоты.

1.2. При проектировании подпорных стен для районов, подверженных землетрясениям силой более 6 баллов, помимо настоящих Технических указаний, необходимо руководствоваться главой СНиП II — A .12-62 «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования».

1.3. Подпорные стены в течение всего срока службы должны обеспечивать безопасность и бесперебойность нормального движения транспорта, а также простоту и наименьшую трудоемкость их содержания в процессе эксплуатации.

1.4. Местоположение подпорной стены и ее конструкция должны устанавливаться в проекте на основании технико-экономического сравнения вариантов.

1.5. Подпорные стены, сооружаемые в населенных пунктах, следует проектировать с учетом архитектурных особенностей этих пунктов.

Внесены Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИСом)

Утверждены Техническим управлением Минтрансстроя

1 июня 1970 г. Приказ № 44

Срок введения

1 октября 1970г.

1.6. Подпорные стены допускается возводить из железобетона, бетона (бутобетона), а также из камня на цементном растворе.

1.7. Материалы, применяемые для сооружения подпорных стен, должны удовлетворять требованиям главы СНиП II -Д.7-62 «Мосты и трубы. Нормы проектирования», предъявляемым к материалам опор мостов и фундаментов труб.

2. КОНСТРУИРОВАНИЕ

2.1. Подпорные стены из железобетона рекомендуются уголкового типа (без контрфорсов, а при высоте свыше 3 — 4 м и с контрфорсами); при соответствующем обосновании могут также применяться ряжевые и другие железобетонные подпорные стены. Из бетона и камня рекомендуется возводить массивные подпорные стены, а также стены одевающего типа.

Конструкции подпорных стен могут выполняться монолитными, сборными и сборно-монолитными.

2.2. Верховые подпорные стены должны располагаться за водоотводным кюветом. В целях уменьшения объема работ допускается устраивать у кюветных лотков вертикальные стены; ширина кювета у дна должна быть не менее 0,4 м .

2.3. В выемках на прямых участках расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до подпорной стены на уровне подошв шпал и выше должно быть не менее: на линиях I и II категорий — 3,7 м в каждую сторону; на линиях III и IV категорий — 3,7 м в одну сторону и 3 м — в другую. В полувыемках это расстояние следует принимать: на линиях I и II категорий — 3,7 м; на линиях III и IV категорий — 3 м.

На кривых участках минимальное расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до подпорной стены, расположенной в выемке или полувыемке с внешней стороны кривой, необходимо увеличивать согласно табл. 1.

Линии I и II категорий

Линии III и IV категорий

Радиусы кривых, м

Увеличение расстояния, м

Радиусы кривых, м

Увеличение расстояния, м.

2.4. В насыпях на прямых участках минимальное расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до верха наружной грани (к которой крепятся перила — см. п. 2.20) подпорной стены следует принимать согласно табл. 2.

Расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до верхней наружной грани низовой подпорной стены, м, при виде грунта земляного полотна

Все грунты, за исключением перечисленных в следующей графе

Грунты скальные, крупнообломочные и песчаные (кроме мелких и пылеватых песков)

На кривых участках пути эти расстояния необходимо увеличить: для подпорной стены, расположенной с внешней стороны кривой, согласно табл. 1, а для подпорной стены, расположенной с внутренней стороны кривой, на величину D , определяемую по формуле

где L =17 м — наибольшее расстояние между шкворневыми балками у обращающихся вагонов;

R — радиус кривой;

h — возвышение наружного рельса;

b = 1,524 м-ширина колеи;

h

2.5. Толщина подпорной стены и ее отдельных элементов должна быть не менее:

для каменной кладки и бутобетонной . ….. 0,6 м

для бетонной кладки . ……………….…. 0,4 »

для железобетона . …………………….. 0,1 »

2.6. Расположение подпорной стены на автомобильной дороге должно удовлетворять требованиям главы СНиП II -Д.5-62 «Автомобильные дороги общей сети Союза ССР. Нормы проектирования».

2.7. Подпорные стены необходимо разделять сквозными вертикальными швами (на всю высоту стены, включая фундамент) на секции длиной от 6 до 20 м. Швы следует располагать так, чтобы подошва каждой секции опиралась на однородный грунт.

Стены на автомобильных дорогах допускается делить на секции длиной менее 6 м, при условии специального обоснования приведения давлений от каждого ряда колес автотранспорта (на призме обрушения) к нагрузке, распределенной на сплошной полосе (см. п. 4.5).

2.8. В продольном направлении подошву подпорной стены следует располагать на горизонтальной площадке или на уклоне до 0,02. При уклоне местности свыше 0,02 необходимо стену устраивать со ступенчатой подошвой.

2.9. Глубина заложения подошвы фундамента подпорной стены при непучинистых нескальных грунтах в основании должна быть не менее 1 м, а при прочих грунтах должна, кроме того, не менее чем на 0,25 м превышать расчетную глубину промерзания грунта. При опирании на скальные грунты глубина заложения подошвы фундамента должна быть не менее 0,25 м.

Глубина заложения подошвы фундамента определяется для верховой подпорной стены от дна кювета, а для низовой от поверхности грунта (по нормали к ней).

Допускается при грунтах в основании, подверженных пучению, проектировать фундамент такой же глубины, как и в случае непучинистых нескальных грунтов при условии, что под подошвой фундамента до глубины, на 0,25 м превышающей глубину промерзания, устроена специальная подушка из утрамбованного песка или щебня.

К подверженным пучению грунтам относятся суглинки, супеси, пылеватые и мелкие пески, а также крупнообломочные грунты, содержащие частицы размером 0,1 мм в количестве 30 % по весу и более.

2.10. При проектировании конструкций железобетонных и бетонных подпорных стен следует выполнять требования «Указаний по проектированию железобетонных и бетонных конструкций железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб» (СП 365-67), предъявляемые к железобетонным и бетонным конструкциям мостов.

2.11. Для облицовки подпорной стены из природного камня допускается применять камни той же марки, что и для кладки, при условии удовлетворения требованиям морозостойкости, но с подбором лучших камней, приколом их и более тщательной разделкой швов.

2.12. Камни кладки подпорных стен должны иметь по возможности правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней — не менее 15 см.

2.13. Для повышения устойчивости стены против опрокидывания в ее конструкции со стороны засыпки предусматривают консольный выступ (разгрузочную консоль); для повышения устойчивости против скольжения устраивают также шпору в подошве стены или этой подошве придают уклон, при котором ее скольжению по грунту сопротивляется сила веса стены.

2.14. Обратную засыпку за подпорными стенами рекомендуется производить крупнообломочными грунтами, а также песками: гравелистыми, крупными или средней крупности.

2.15. Поверхности подпорных стен, соприкасающиеся с грунтом (кроме подошвы фундамента), следует покрывать гидроизоляцией, например, горячим битумом (за 2 раза). Для обеспечения учитываемых в расчете сил трения между грунтом и этими поверхностями их следует делать неровными. При бетонных и железобетонных стенах этого можно достичь, смещая горизонтально расположенные соседние доски опалубки относительно друг друга на 0,5 – 1,0 см.

2.16. За подпорной стеной на высоте не менее 0,5 м над дном кювета (для верховых стен) или поверхностью грунта (для низовых стен) следует устраивать продольный дренаж (с уклоном не менее 0,04) из камня, щебня или гравия. В основании дренажа должна быть дана подготовка из слоя жирной глины или уложены сборные железобетонные желоба. В теле подпорной стены не реже чем через 2 м необходимо предусмотреть окна или трубки для выпуска воды из дренажа.

При подпорных стенах ряжевой сквозной конструкции продольный дренаж не устраивается.

2.17. На выступах стен и разгрузочных консолях следует устраивать сливы. Сливы, расположенные со стороны грунта, покрывают слоем камня и крупного песка.

2.18. В подпорных стенах, возводимых в выемках железнодорожного пути, через 300 м с каждой стороны устраивают камеры шириной 6 м, глубиной 2,5 м и высотой 2,8 м, располагаемые в шахматном порядке. В промежутках между камерами через каждые 50 м предусматривают ниши шириной 3 м, глубиной 1 м и высотой 2 м.

2.19. При проектировании подпорных стен для электрифицируемых участков железных дорог следует предусмотреть возможность установки опор контактной сети (например, путем устройства в конструкциях подпорных стен специальных ниш, консолей или уширений).

2.20. На низовых железнодорожных подпорных стенах, имеющих длину более 25 м или (независимо от длины) возводимых в пределах станций, необходимо предусмотреть перила по типу перил на мостах. При длине таких стен более 50 м, кроме того, через каждые 50 м следует устраивать площадки-убежища. Площадки-убежища у стен, находящихся по обеим сторонам пути, следует располагать в шахматном порядке.

2.21. На низовых автодорожных подпорных стенах при горизонтальной поверхности засыпки следует предусмотреть ограждение барьерного типа (из железобетонных брусьев, в виде парапета и т.п.).

2.22. Для удобства осмотра и эксплуатационного обслуживания у подпорных стен высотой 3 м и более необходимо устраивать сходы по концам стен и в промежутке через каждые 100 м. Вместо сходов можно устанавливать металлические лестницы или скобы, заделанные в стену. Сходы, лестницы и скобы должны отстоять от оси ближайшего железнодорожного пути не менее чем на 3 м, а на автомобильных дорогах — находиться за обочиной.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА

3.1. Подпорные стены рассчитывают по трем предельным состояниям.

По первому предельному состоянию выполняют расчеты:

а) устойчивости стены против опрокидывания и скольжения;

б) прочности стены (по материалу);

в) прочности основания под подошвой фундамента стены. По второму предельному состоянию проверяют положение равнодействующей внутренних сил в сечении по подошве фундамента.

По третьему предельному состоянию проверяют положение равнодействующей внутренних сил в поперечных сечениях каменных и бетонных стен и рассчитывают на трещино-стойкость железобетонные стены.

3.2. Расчет подпорной стены выполняют как плоской системы. При расчете рассматривают участок стены длиной 1 м. Нагрузки, действующие на стену и на поверхность грунта за стеной, приводят к рассматриваемому участку стены.

3.3. При засыпке котлована (со стороны передней грани фундамента подпорной стены) слоями толщиной 0,2-0,3 м и их трамбовании разрешается учитывать пассивный отпор грунта в размере

3.4. Расчет устойчивости всей стены против опрокидывания производят по формуле

где М on — момент опрокидывающих сил относительно оси, проходящей через переднее нижнее ребро подошвы фундамента стены (точки 0 на рис. 1);

Мпр — предельный момент, равный моменту удерживающих сил относительно той же оси;

т — коэффициент условий работы.

К опрокидывающим силам следует относить силы активного давления грунта на заднюю поверхность стены, а к удерживающим — все остальные силы.

При определении Моп момент опрокидывающей силы или ее составляющей, не совпадающий с направлением опрокидывания, учитывают со знаком минус; аналогично учитывают при определении Мпр момент удерживающей силы или ее составляющей, совпадающий с направлением опрокидывания.

Коэффициент условий работы т в формуле ( 1) принимают равным 0,7 при нескальном грунте в основании стены и 0,8 при скальном.

3.5. Расчет устойчивости всей стены против скольжения производят по формуле

где Тсд — проекция сдвигающих сил на плоскость скольжения;

Тпр — предельная сдвигающая сила, равная проекции удерживающих сил на ту же плоскость;

m — коэффициент условий работы.

К сдвигающим силам следует относить силы активного давления грунта на заднюю поверхность стены и вызванные ими по плоскости скольжения силы трения, а к удерживающим — все остальные силы. При определении Тсд проекцию сдвигающей силы или ее составляющей, направленную против скольжения, учитывают со знаком минус; аналогично учитывают при определении Тпр проекцию удерживающей силы или ее составляющей, направленную в сторону скольжения.

Коэффициент условий работы т принимают равным 0,9 в случаях расчета верховых подпорных стен на автодорогах и равным 0,8 в остальных случаях.

Расчет устойчивости стен против скольжения производят при значениях коэффициентов трения кладки о грунт, приведенных в п. 692 «Технических условий проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб» (СН 200-62). Коэффициент трения грунта о грунт (при расчете устойчивости стен против скольжения) принимают равным

Расчет устойчивости стен против скольжения производят в предположении, что скольжение происходит по плоскостям, показанным стрелками на рис. 2. При этом пассивный отпор учитывают до глубины расположения линии пересечения передней грани фундамента стены с предполагаемой плоскостью скольжения (точки 0 на рис. 2).

3.6. Стены, расположенные на крутых косогорах, а также все стены высотой более 7 м следует рассчитывать на устойчивость против скольжения (совместно с грунтом) по круглоцилиндрической поверхности. В случае расположения под несущим слоем грунта пласта глины или прослойки водо-насыщенного песка, подстилаемого глиной, такой расчет необходимо выполнять и для стен высотой от 3 до 7 м. Очертание круглоцилиндрической поверхности следует принимать таким, чтобы эта поверхность касалась подошвы фундамента (рис.3) или проходила ниже ее. Такой расчет производят в следующем порядке.

При произвольной круговой линии скольжения (линии пересечения круглоцилиндрической поверхности скольжения с расчетной плоскостью) радиуса R с центром в точке О определяют отношение момента сдвигающих сил Мсд к предельному моменту Мпр — Эти моменты вычисляют относительно точки О по формулам:

где G-сила, равная сумме веса i-й части сползающего массива, заключенной между вертикальными плоскостями, и равнодействующей расположенной на ней нагрузки (см. рис. 3); для тех частей сползающего массива, в пределах которых расположена подпорная стена, сила G определяется с учетом ее веса;

ri — плечо силы Gi относительно точки О ; момент Gi , ri положителен, когда его направление совпадает с направлением скольжения;

L i — длина отрезка круговой линии скольжения в пределах i -го участка;

п — число участков, на которое сползающий массив разбит вертикальными плоскостями (рекомендуется принимать n

По формулам (3) определяют значения Мсд и Мпр для нескольких круговых линий скольжения, различающихся положениями точки О и значениями радиуса R, Наибольшее из отношении

где коэффициент условий работы т равен 0,7.

3.7. Расчет прочности (по материалу) железобетонных и бетонных стен производят в соответствии с СН 365-67, а каменных — в соответствии с разделом VI СН 200-62. При этом рекомендуемое п. 1.13 СН 365-67 и п. 47 СН 200-62 понижение расчетных сопротивлений (в случаях действия лишь постоянной нагрузки) не осуществляют.

3.8. Расчет прочности грунтового основания под стеной производят по формулам:

где R — расчетное сопротивление грунта осевому сжатию, определяемое по п. 682 СН 200-62;

N и М — продольная сила и изгибающий момент в сечении а-а по подошве (фактической или условной) фундамента, которую устанавливают согласно рис. 2;

F и W — площадь и момент сопротивления подошвы фундамента;

b — ширина подошвы фундамента.

Формулы ( 5) используют при

В тех случаях, когда в сечении по подошве фундамента момент пассивного отпора грунта получается больше момента активного давления, распределение напряжений в этом сечении принимают равномерным.

3.9. В сечении по подошве (фактической или условной) фундамента подпорной стены отношение

а) для низовых стен, сооружаемых на железных дорогах,

б) для остальных стен

где

р — радиус ядра этого сечения.

3.10. Для поперечных сечений бетонных и каменных стен отношение

3.11. Расчетный угол

3.12. Расчетный угол

а) для стен, сооружаемых на автодорогах,

б) для стен, сооружаемых на железных дорогах,

3.13. Сцепление грунта учитывают только в расчете стены на устойчивость против скольжения совместно с грунтом по круглоцилиндрической поверхности.

Расчетное сцепление с грунта принимают равным 0,5 c н , где c н — нормативное сцепление, определяемое по данным лабораторных исследований грунта.

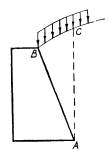

3.14. При определении активного давления грунта на участке АВ задней грани подпорной стены, когда эта грань наклонена в сторону от насыпи, вместо участка АВ рассматривают фиктивную вертикальную грань АС (рис. 4). Вес грунта в объеме призмы ЛВС и нагрузку, лежащую на этой призме, учитывают как вес стены.

Усилия в горизонтальном или наклонно расположенном сечении стены (и по ее подошве) определяют по эпюре давления грунта (на участке стены от этого сечения до поверхности грунта), построенной при плоскости обрушения, проходящей через нижнюю точку этого участка.

3.15. Подвижную нагрузку автомобильных дорог располагают непосредственно за задней гранью (фактической или фиктивной) стены, вплотную к этой грани (рис. 5).

4. НАГРУЗКИ И ИХ КОЭФФИЦИЕНТЫ

4.1. Величины нормативных нагрузок от веса проезжей части и собственного веса стены определяют по объемным весам материалов, приведенным в СН 200-62. Объемный вес грунта следует принимать по данным лабораторных исследований грунтов.

4.2. Коэффициенты перегрузки п при определении нагрузок от веса проезжей части и собственного веса стены принимают равным 1,1 или 0,9, а от веса грунта — 1,2 или 0,9. Из двух указанных значений п в каждом случае принимают то, при котором получается более опасная комбинация действующих сил.

К весу грунта, расположенного за фактической или фиктивной гранью стены, вводится один коэффициент перегрузки.

4.3. Нормативные временные вертикальные нагрузки (с учетом перспективы) на призме обрушения принимают:

а) от подвижного состава железных дорог — в виде нагрузки С14;

б) от колонны автомобилей — в виде нагрузки Н-30 и от других транспортных единиц автомобильных и городских дорог — в виде колесной нагрузки НК-80.

4.4. При расположении подпорной стены вдоль железнодорожного пути нагрузку на расчетной схеме принимают в виде сплошной полосы.

На уровне подошвы балластной призмы принимают:

ширину а полосы, м,

интенсивность q нормативной нагрузки, т /м,

где h б — толщина балластного слоя под подошвой шпалы, равная 0,75 м,

4.5. При расположении подпорной стены вдоль движения автотранспорта давления от каждого ряда колес приводят к нагрузке, равномерно распределенной на сплошной полосе шириной а, равной 0,6 м в случае автомобильной нагрузки Н-30 и 0,8 м в случае колесной нагрузки НК-80.

Интенсивность q нормативной нагрузки в пределах каждой полосы устанавливают в зависимости от величины

где х — расстояние между задней гранью (фактической или фиктивной) стены и осью полосы.

Значение q, т /м, при нагрузке Н-30 устанавливают по табл. 3, а при нагрузке НК-80 вычисляют по формуле

в которую следует подставлять значения

Источник