- Сборный ленточный фундамент

- Что представляют собой сборные основания?

- Проектирование из железобетонных блоков

- Схема блочного фундамента

- Возведение сборного фундамента

- buildingbook.ru

- Информационный блог о строительстве зданий

- Руководство по проектированию ленточного фундамента с полами по грунту для малоэтажного дома

Сборный ленточный фундамент

Фундамент ленточный сборный получил большое распространение в гражданском, промышленном, а также индивидуальном строительстве. Внешне ленточные фундаменты представляют собой замкнутую конструкцию в виде полосы, которая устанавливается по всему периметру здания, под всеми стенами конструкции.

Что представляют собой сборные основания?

Сборный фундамент представляет собой основание, которое обустраивается из отдельных конструктивных элементов, выпускаемых в промышленных масштабах. К таким изделиям относят:

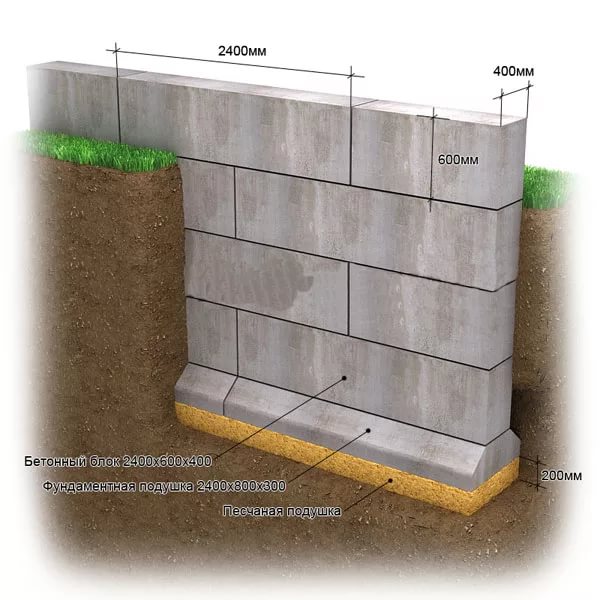

- Фундаментные подушки. Данная часть основания является одной из наиболее значимых. Поскольку именно от нее осуществляется передача нагрузки — от конструкции грунту. По своему внешнему виду и конструктивным особенностям данное изделие представляет собой ЖБ плиту, которая имеет трапециевидное сечение. Найти подушки для фундамента можно в различных размерных вариантах. Учитывая, что подушка выполняет очень важную роль в конструкции строения, к изготовлению данного элемента предъявляются повышенные требования, к примеру, подушка изготавливается с использованием прочного арматурного каркаса.

- Фундаментные блоки. В сфере строительства данное изделие часто обозначают как ФБС. Внешний вид фундаментного блока представляет собой вытянутый параллелепипед, который изготавливается также из железобетона. На торцах блока имеется место для заполнения его жидкостей в период установки. Железобетонный блок может иметь различные размеры.

Сборный железобетонный фундамент наиболее часто используется в строительстве, поскольку обладает некоторыми преимуществами:

- Возводить основание здания получается намного быстрее благодаря применению в этом процессе уже готовых изделий. После того, как фундамент оказывается собранным, почти сразу можно приступать к возведению стен конструкции, что невозможно сделать при обустройстве монолитных оснований.

- Сборные фундаментные ленты имеют высокое качество, поскольку их возведение осуществляется из готовых деталей, качество которых подтверждает стандарт ГОСТ. Производятся такие изделия на предприятиях промышленного масштаба, на которых контроль качества осуществляется достаточно строго.

Однако, несмотря на большую популярность, все же необходимо учитывать и некоторые недостатки, присущие ЖБ изделиям и сборному фундаменту в целом:

- Ленточно-сборные основания являются менее прочными, чем монолитные фундаменты.

- Ленточно-сборные фундаменты включают в себя швы, которые остаются между изделиями. Вследствие такой особенности обеспечить теплоизоляцию, а также защиту здания от влаги намного сложнее, чем при обустройстве монолитного основания.

- Порой обустройство ленточно-сборных конструкций обходится строителям дороже, так как достаточно больших расходов требует доставку изделий на место строительства. Кроме того, при обустройстве сборного ленточного фундамента могут потребоваться услуги подъемного крана, чтобы разместить тяжелые конструкции в нужных местах. Поэтому специалисты рекомендуют проводить расчеты на этапе, когда составляется чертеж здания, и выбирается вид основания.

Сегодня в практике строительства широкое распространение получили варианты комбинированного основания, когда сама подошва конструкции выполняется в виде монолита, а стены в виде сборного ленточного фундамента. Рассмотреть более подробно такой вариант строительства опоры можно на фото. Следует отметить, что сочетания монолита с ленточно-сборной конструкцией является более прочным, чем использование обычных сборных ленточных фундаментов.

Проектирование из железобетонных блоков

Проектирование из железобетонных блоков

Чертеж фундамента обязательно составляется при создании проекта всей конструкции. Стоит отметить, что подобный вид работ в любом случае должен выполняться только специалистами, поскольку чертеж также должен соответствовать стандартам строительства, изложенным в нормативных документах. К таковым относят не только правила ГОСТ, но и другие документы государственного выпуска.

Когда составляется чертеж ленточно-сборного основания, обязательно берутся в расход следующие параметры:

- Расстояние, на которое промерзает почва. Данный показатель является справочным и отличается в зависимости от региона. К примеру, в пределах Московской области глубина промерзания составляет 120 сантиметров, а в Краснодарском крае значительно меньше – 60 сантиметров. Важным моментом является то, что подошва сборных ленточных фундаментов или любого другого вида основания должна располагаться несколько ниже глубины промерзания почвы. Это необходимо, чтобы избежать неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть вследствие пучинистых сил, возникающих при замерзании или оттаивании грунта.

- Расположение грунтовых вод. Чертеж основания обязательно должен учитывать глубину залегания грунтовых потоков. В практике строительства обычно проводится бурение скважины, посредством чего и замеряется глубина водных потоков.

- Размеры сооружаемой конструкции. В данном случае схема строения обязательно должна включать в себя не только длину и ширину основания, но и ширину стен, материалы, которые будут использоваться для возведения стен, а также этажность здания и общая нагрузка на фундамент и грунт.

- Рельеф строительной площадки и местности расположения конструкции в целом.

- Структура и состояние почвы в месте возведения конструкции. Важно учесть в этом случае степень оседания грунта, его пучинистость и прочие показатели.

- Особенности при возведении здания. В данном случае учитывается такой параметр как сейсмичность региона. В зонах с повышенным риском землетрясений основания обустраиваются наиболее прочные.

- Конструкция сборного ленточного фундамента.

После того, как все работы проектировщика окончены, заказчик получает на руки готовый план строительства, с которым он обращается в специальные организации для получения разрешения на строительства. Чертеж обязательно включает в себя план фундамента ленточного сборного из железобетонных изделий.

Схема блочного фундамента

План основания здания на чертеже представляет собой всю конструкцию в разрезе на уровне фундамента, благодаря чему его можно достаточно хорошо рассмотреть и понять все особенности конструкции. План опорной конструкции обязательно должен включать в себя следующие показатели:

- Параметры и размеры опорных подушек или монолитной подошвы.

- Глубину расположения абсолютно всех элементов фундамента относительно нулевой отметки, в качестве которой принято считать уровень пола первого этажа здания.

- На чертеже обязательно размещается изображение поперечного сечения основания, на котором подробно отображается подсыпка, ее разновидность и толщина, глубина заложения подошвы и прочих элементов, высоту фундамента над уровнем грунта, разновидность гидроизоляции и применение утеплителя.

- Обязательно в плане должно отображаться расположение всех видов коммуникаций, будь то водопровод, газовые трубы, электрические кабели, канализации и прочее. Схема должна содержать в себе все отверстия, через которые будет прокладываться та или иная коммуникация. Кроме того, к плану должна прилагаться пояснительная записка, в которой подробно должен быть расписан способ организации всех видов коммуникаций.

- Чертеж фундамента должен обязательно содержать в себе расположение всех фундаментных блоков, а также подушек. Если же в качестве подошвы используется монолитная конструкция, также должно быть указано ее расположение и структура.

- План фундамента обязательно содержит в себе пояснительную записку, к которой будут подробно расписаны все конструктивные особенности фундамента, а также технология возведения и установки всех элементов.

Готовый план фундамента представляет собой законченный документ, по которому можно сразу приступить к расчету стоимость всех строительных материалов, а также необходимых строительных работ, а затем начать закупать все необходимое для строительства.

Возведение сборного фундамента

Возведение сборного фундамента

- Работы по установке и возведению фундамента начинаются с тщательно проведенной разметки. Выполняется разметка при помощи специальной строительной техники и строго профессионалами. При этом разметка включает в себя определение осей будущего здания, а также определение траншей или места для котлована, если планируется строительство цокольного этажа.

- Чаще всего при подготовке строительной площадки к возведению фундамента используется экскаватор, поскольку сборные ленточные основания в основном всегда располагаются ниже уровня промерзания грунта. После того, как фронт работ экскаваторщика окончен, производится очистка территории вручную. Кроме того, важно проверить плотность и структуру грунта, чтобы основание дома было поставлено на прочную и устойчивую почву.

- Перед тем, как устанавливать подушки основания, делается подсыпка из гравия и песка слоем не менее 10 сантиметров. Все слои подсыпки тщательным образом утрамбовываются и проливаются водой. В качестве подсыпки используются именно эти материалы, поскольку при появлении влаги ни песок, ни гравий воду в себя не впитывают и в размерах не увеличиваются.

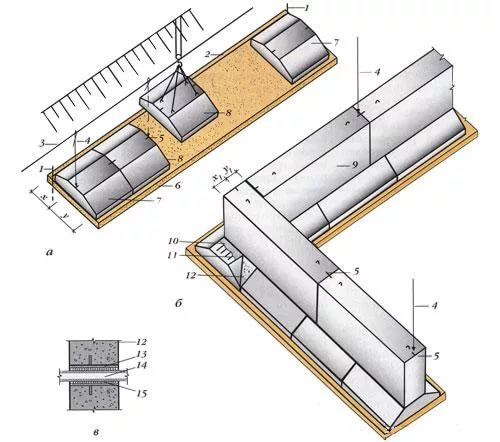

- По осям будущего здания вырываются траншеи или котлован. Обязательно проверяется прямоугольность формы под основание, а также точное соответствие всем размерам, указанным в плане. Далее выставляются специальные опознаватели, куда укладываются железобетонные подушки.

- После того, как все подушки уложены, можно приступать к укладке ЖБ блоков. Изделия устанавливаются при помощи специального оборудования на предварительно уложенный строительный раствор. Между блоками также заливается раствор. Не стоит забывать при этом про отверстия, которые необходимы для монтажа коммуникаций. Обязательно нужно выровнять поверхность основания, чтобы остальные элементы конструкции встали ровно. По окончании установки всех блоков остаются лишь небольшие работы по заполнению пустого пространства бетоном или при помощи кирпичной кладки, а также по обеспечению гидроизоляции.

Как видно, процесс возведения сборного ленточного фундамента довольно прост, однако, не стоит забывать обо всех его особенностях. Такой вид основания достаточно универсален и позволяет справиться со строительными работами значительно быстрее.

Источник

buildingbook.ru

Информационный блог о строительстве зданий

- Home

- /

- Железобетонные конструкции

- /

- Конструкции зданий и сооружений

- /

- Малоэтажное строительство

- /

- Нагрузки на здания и сооружения

- /

- Прочностной расчёт

- /

- Технологии строительства

- /

- Руководство по проектированию ленточного фундамента с полами по грунту для малоэтажного дома

Руководство по проектированию ленточного фундамента с полами по грунту для малоэтажного дома

Ранее в статье Выбор типа фундамента для малоэтажного строительства мы описали несколько наиболее распространённых видов фундаментов для малоэтажного строительства.

В этой статье мы разберём как правильно построить ленточный фундамент с полами по грунту.

Данное руководство подойдёт для строительства фундаментов дома до 2-х этажей на относительно ровном участке на территории России, за исключением сейсмически активных районов и районов вечной мерзлоты.

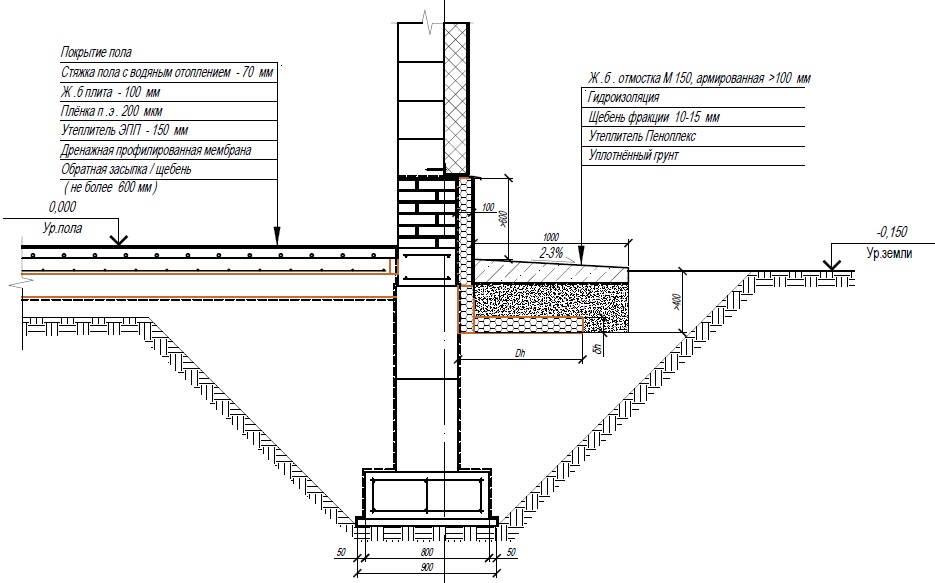

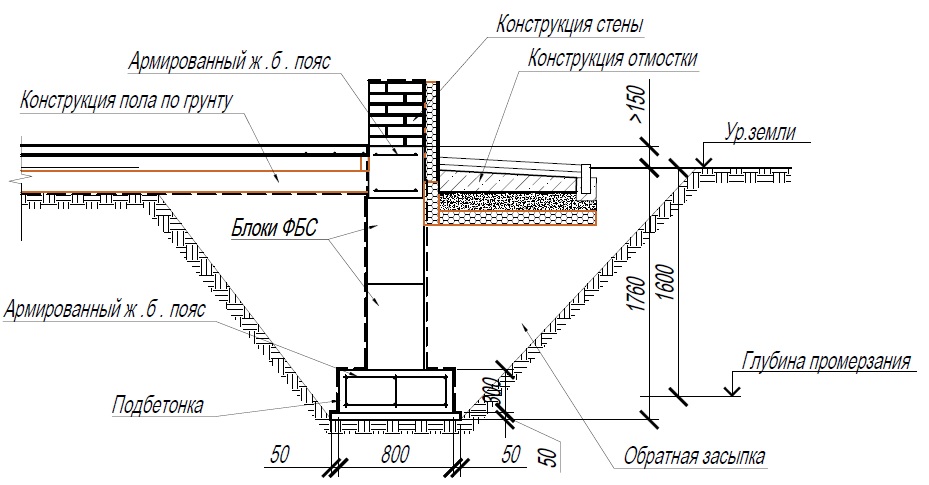

Конструкция предлагаемого фундамента представлена на следующем рисунке:

Для начала проектирования нам необходимы следующие исходные данные:

- Планировка дома

- Нагрузки на стены и фундамент

- Материал стен

- Снеговой район

- Глубина промерзания грунта

- Тип грунта и его характеристики

Взглянув на планировку дома нам необходимо понять какая из стен наиболее нагруженная чтобы по ней подобрать площадь подошвы фундамента. Возьмем для примера 2-х этажный дом с достаточно простой планировкой.

Как видим наиболее нагруженными являются 3 стены вдоль цифровых осей т.к. помимо собственного веса на них опираются плиты перекрытия.

Наиболее нагруженной является центральная стена вдоль оси 2 т.к. на неё опираются плиты перекрытия с обоих сторон.

Конструкцию фундамента для малоэтажного домостроения, как правило, считают для наиболее нагруженного случая, а в остальных случаях принимают конструкцию фундамента такой же для унификации решений.

Далее выполняем сбор нагрузок на фундамент

Считаем все нагрузки, которые расположены выше уровня земли. Вес фундамента и других конструкций, которые расположены ниже уровня земли, мы учтём в расчёте.

Материал стен — полнотелый кирпич, средняя плотность кладки 1800 кг/м 3 , толщина кладки 380 мм, высота стены 2х3м=6м. Итого нормативная нагрузка от веса стены в расчёте на 1 м.п. равна 1800х0,38х6=4104 кг/м.п.

При расчёте на прочность необходимо пользоваться расчётными нагрузками. Для этого нормативное значение умножаем на коэффициент надёжности по нагрузке равный 1,1 (таблица 7.1 СП 20.13330.2016):

2. Вес перекрытий

Т.к. на 1-ом этаже полы выполняются по грунту, то учитываем только вес перекрытия между 1-ым и 2-ым этажом. Вес ж.б. плиты ПК 70-12.8 равен 2,46 т. Ширина плиты 1,2 м. Таким образом нормативная нагрузка от веса перекрытия в расчёте на 1 м.п. равна 2460/1,2=2050 кг/м.п.

Чтобы получить расчётную также умножаем нормативную нагрузку на коэффициент 1.1:

Вес кровли варьируется от 50 до 100 кг/м 2 . Для расчёта примем по максимуму — 100 кг/м 2 . Длина пролёта 2х7,04 м. Итого нормативная нагрузка от веса кровли, передаваемая на центральную стену равна 100*2*7,04/2=704 кг/м.п.

Чтобы получить расчётную также умножаем нормативную нагрузку на коэффициент 1.1:

4. Полезная нагрузка

Полезная нагрузка (имеется ввиду нагрузка от веса мебели, эксплуатации помещений, веса людей) регламентирована СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Нормативная нагрузка на перекрытие 150 кг/м 2 для жилых помещений и 70 кг/м 2 для чердачных помещений. Нормативная нагрузка, как уже писал ранее, используется для расчётов по 2-му предельному состоянию (по деформациям). Для расчётов по 1-му предельному состоянию необходимо умножить нормативную нагрузку на коэффициент надёжности по нагрузке равный 1,3 (п.8.2.7 СП 20.13330.2016).

Расчётная нагрузка на перекрытие 150*1,3=195 кг/м 2 для жилых помещений и 70*1,3=91 кг/м 2 для чердачных помещений.

Длина пролёта также 7,04 м.

Итого полезная нагрузка с перекрытия 2-го этажа:

полезная нагрузка с чердачного перекрытия:

Нагрузку на пол 1-го этажа при расчёте фундамента в нашем случае не учитываем т.к. предусмотрена конструкция пола по грунту без опирания на фундамент. Если бы были плиты перекрытия на 1-ом этаже, то их нагрузка была бы такой же как нагрузка на перекрытие 2-го этажа.

5. Снеговая нагрузка

Расчёт снеговой нагрузки был приведён в статье Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016.

Для разных регионов России расчётная снеговая нагрузка может составлять от 70 до 560 кг/м 2 , а для некоторых горных районов может достигать и 1000 кг/м 2 .

В статье Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016 приведена карта снегового районирования территории России. Например, снеговой район для Подмосковья — 3-ий. Это означает что нормативная нагрузка, согласно данным таблицы 10.1 СП 20.13330.2016, составляет 150 кг/м 2 . Однако для расчётов на прочность требуется знать расчётную нагрузку, для этого нормативную снеговую нагрузку необходимо умножить на коэффициент надёжности по нагрузке 1,4 ( п.10.12 СП 20.13330.2016). Расчётная снеговая нагрузка для Подмосковья составляет

Далее на расчёт влияет конструкция крыши и как распределяется нагрузка от кровли. В нашем случае можно принять, что на центральную стену приходится половина от всей снеговой нагрузки, т.е.:

Соберём все нагрузки в таблицу чтобы было проще с ней работать:

| Наименование нагрузки | Расчётное значение нагрузки на фундамент в кг/м.п. |

| Вес стены | 4514,4 |

| Вес перекрытий | 2255 |

| Вес кровли | 774,4 |

| Полезная нагрузка со 2-го этажа | 1372,8 |

| Полезная нагрузка на чердачное перекрытие | 640,64 |

| Снеговая нагрузка | 1478,4 |

| Итого | 11035,64 |

Итоговая расчётная нагрузка на фундамент равна 11,04 т/м.п.

Первое, что необходимо знать перед тем, как проектировать фундамент – это характеристики грунтов, залегающих в основании будущего дома. Для этого выполняют инженерно-геологические изыскания грунтов. Очень часто при постройке частного малоэтажного дома не выполняют инженерно-геологические изыскания. Стоимость изысканий составляет от 15 до 50 т.р. Стоимость здания несколько миллионов. Правильные характеристики грунтов, а также наличие торфянников могут показать только изыскания. Поэтому настоятельно рекомендую заказать инженерно-геологические изыскания перед тем как проектировать фундамент здания – это не то, на чём можно сэкономить при строительстве дома.

Инженерно-геологические изыскания обычно включают в себя бурение 3-4 скважин по углам будущего здания, глубиной 6-10 м. После выполнения изысканий выпускается отчёт с указанием типов залегающих грунтов, их прочностных характеристиках, уровне грунтовых вод, глубине промерзания. Все эти данные потребуются для проектирования фундамента дома и далее я расскажу на что обратить внимание в отчёте.

Из отчёта нам необходимы следующие данные:

- Уровень грунтовых вод (особенно в период дождей и таяния снега)

- Глубина промерзания грунта

- Является ли грунт пучинистым до уровня промерзания

- Прочностные характеристики грунта

- Наличие органо-минеральных грунтов в основании (торф)

Уровень грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод (вода встречается близко к поверхности земли, на глубине до 3-х метров) не рекомендуется строить дом с подвальным помещением т.к. сделать хорошую гидроизоляцию и отремонтировать в случае повреждения будет очень сложно. Также высокий уровень грунтовых вод снижает несущую способность грунта и затрудняет строительные работы т.к. перед производством работ необходимо выполнить дренаж, а грунт в основании может после этого просесть.

При высоком уровне грунтовых вод можно поступить следующим образом:

- Выполнить дренаж по периметру дома и сделать ленточный фундамент

- Сделать фундамент на сваях

При устройстве дренажа есть вероятность, что будет проседание грунта, поэтому больше рекомендуется делать свайный фундамент.

Глубина промерзания грунта

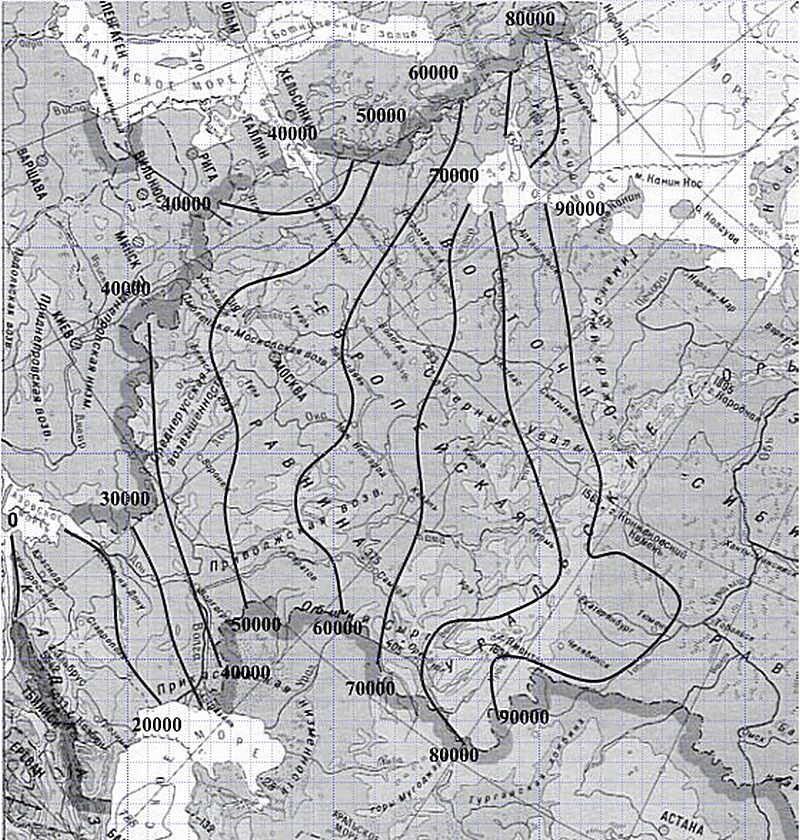

Глубина сезонного промерзания грунта зависит от расположения участка и типов залегающих грунтов. Для Москвы, например, она может находиться в пределах 1,35 м (для глин и суглинков) до 1,76-х метров (для песков крупных и средней крупности). Но для простоты можно пользоваться следующей картой:

Для глин и суглинков нижнее значение, для крупных песков верхнее. В отчёте по инженерным изысканиям должна быть прописана глубина промерзания.

Подошва ленточного фундамента должна залегать ниже глубины промерзания. Для этого фундамент либо заглубляют ниже уровня промерзания, либо утепляют отмостку, чтобы поднять уровень промерзания. Ростверк свайного фундамента располагается выше глубины промерзания, но между ростверком и землёй рекомендуется выполнить зазор.

Пучинистый или непучинистый грунт.

Пучение грунта возникает при промерзании вследствие наличия в грунте воды, которая при замерзании увеличивается в объёме. Силы пучения могут быть достаточно большие, чтобы приподнять дом до 3-х этажей даже из кирпича. Поэтому при наличии пучинистых грунтов в основании необходимо предусмотреть мероприятия против пучения. Заглубление фундамента ниже глубины промерзания не спасает от морозного пучения т.к. грунт смерзаясь с фундаментом приподнимает его за счёт касательных сил.

Чтобы исключить пучение можно либо заменить грунт в основании и обратную засыпку на непучинистый грунт (песок), отвести воду от фундамента, либо утеплить отмостку для предотвращения промерзания. Для конструктива фундамента с полами по грунту я рекомендую утепление отмостки, а также обратную засыпку непучинистым грунтом.

Прочностные характеристики грунтов.

В отчёте по инженерным изысканиям будут даны типы грунтов, залегающих в основании здания. По типу грунта и его характеристикам можно расчётное сопротивление грунта (или прочность).

Для расчёта ленточного фундамента нам необходимы данные по грунтам ниже подошвы фундамента на глубину b/2 где b – ширина фундамента. Если грунт ниже подошвы фундамента неоднородный, то принимают средневзвешенное значение (п.5.6.10 СП 22.13330.2016), однако для простоты расчёта предлагаю принимать наименьшее значение, если под подошвой фундамента встречаются разные грунты.

Предварительные параметры прочности грунта можно определить по таблицам приложения Б СП 22.13330.2016.

Более точное значение вычисляется по формуле 5.7 СП 22.13330.2016.

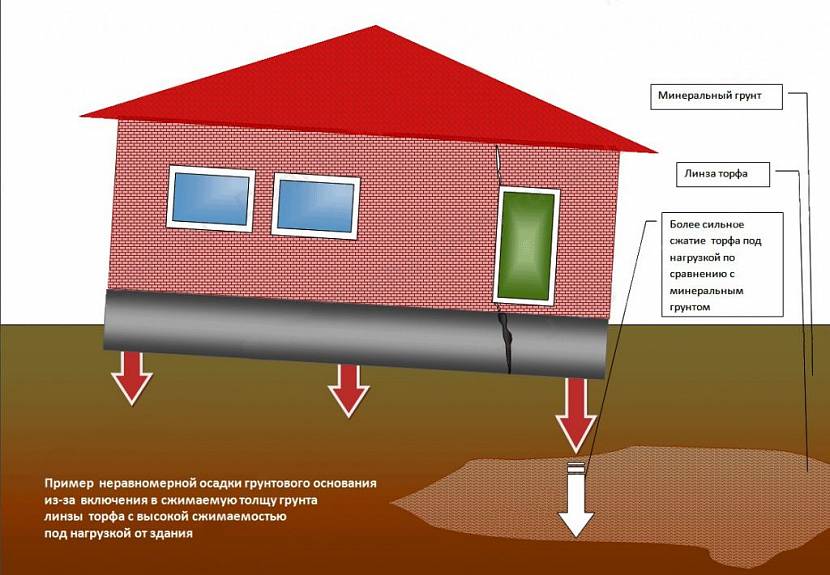

Наличие органо-минеральных грунтов в основании (Торф)

Бывает, что в основании здания присутствуют органические и органо-минеральные грунты. Обычно это торфы.

Использовать торф в качестве основания здания нельзя т.к. торф сильно деформируется под нагрузкой, а также может менять свои свойства со временем. Наличие торфа даже с одного угла здания может привести к неравномерным осадкам и как следствие повреждению стен здания. Это ещё одна причина сделать качественные инженерно-геологические изыскания т.к. под слоем насыпного грунта, ниже подошвы фундамента, может находиться торф и со временем здание просядет.

Можно ли построить дом на болоте?

Можно, но для этого необходима огромная сила воли, невероятная настойчивость и свайный фундамент.

В зависимости от глубины заложения торфа можно либо полностью заменить его на песок с послойным трамбованием и выполнить ленточный фундамент, либо использовать свайный фундамент (т.е. заглубить сваи достаточно глубоко, чтобы они опирались на прочный грунт).

Ситуаций может быть множество, в одном случае ленточный фундамент подойдёт для строительства дома, в другом нет. Если подытожить, то ленточный фундамент можно выполнить если:

- Уровень грунтовых вод расположен ниже 3-х метров (при уровне выше необходимы дополнительные расчёты т.к. водонасыщение снижает несущую способность грунта)

- Грунт в основании достаточно прочный и не просадочный

- Под зданием нет просадочных грунтов (торфянников)

В других случаях следует рассмотреть другие виды фундамента (плитный или свайный).

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента определяется по 3-ем критериям:

- по геологическим условиям — при определении глубины заложения фундамента необходимо чтобы подошва фундамента опиралась на прочные грунты. Нельзя опирать фундамент на рыхлые пески, текучие и текучепластичные глины, грунты с большим количеством органических веществ (торфы).

- по климатическим условиям — если в основании здания имеются пучинистые грунты (глинистые или пылеватые грунты), то необходимо закладывать фундамент ниже глубины промерзания чтобы избежать морозного пучения

- с учётом конструктивных требований, например на глубину заложения влияет наличие и глубина заложения подвала, а также стандартные размеры сборных элементов фундамента.

В отчёте по инженерно-геологическим изысканиям находим интересующие нас данные (*данные даны для примера и их не следует принимать в вашем случае):

- Уровень грунтовых вод — 3,5 м

- Глубина сезонного промерзания грунта — 1,6 м

- Описание грунтов и их характеристики

В отчёте должны быть представлены инженерно-геологический разрез и состав грунтов. К пример возьмем состав грунтов для одной из скважин:

На основе этих данных можно сделать заключение, что ленточный фундамент для данных условий подходит т.к. грунтовые воду расположены ниже отметки в 3 м, грунты ниже отметки 0,3 м достаточно прочные, чтобы на них опирать фундамент.

Глубину заложения фундамента принимаем на 10% больше глубины промерзания (согласно п. 5.5.4 СП 22.13330.2016 для неотапливаемых зданий). Для отапливаемых зданий глубину можно уменьшить до 50%, но я рекомендую считать как для неотапливаемых зданий т.к. как правило дом, как правило, строится более года и как минимум один год он будет без отопления. Поэтому глубина заложения фундамента будет:

Как видим до глубины 0,3 м представлен почвенно-растительный слой, он нас не интересует т.к. полностью извлекается из пятна застройки.

Далее до глубины 1,7 м расположен суглинок тугопластичный (ИГЭ-1). Т.к. глубина заложения фундамента равна 1,76 м, то подошва фундамента ниже этого слоя, поэтому на этот слой фундамент также не опирается и его прочностные характеристики нам не важны. Для расчёта нам потребется знать только плотность грунта ρ=1,85г/см 3 .

Также мы должны принять к сведению, что данный грунт имеет пучинистые свойства.

Далее, с глубины 1,7м, идёт Суглинок коричневый, мягкопластиный (ИГЭ-2), для него то мы и смотрим данные по несущей способности в отчёте. Из отчёта узнаём следующие характеристики:

R0=1.75 кг/см 2 (Расчётное сопротивление)

ρ=1,80г/см 3 (плотность грунта)

cII=18.7 кПа (удельное сцепление при a=0.95 т.е. в 95% случаях)

IL=0.5 (показатель текучести грунта)

φII=18 (угол внутреннего трения)

e=0.765 (расчётное значение коэффициента пористости)

В отчёте по изысканиям есть R0=1.75 кг/см 2 — это сопротивление грунта, взятое по таблицам, применяется только для предварительного расчёта размера фундамента. Его применение вместо расчётного не допускается (п.5.6.7 СП 22.13330.2016).

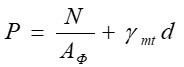

Чтобы предварительно назначить ширину основания ленточного фундамента необходимо чтобы максимальное давление на основание, рассчитанное по формуле 5.11 СП 22.13330.2016 было меньше, чем R0;

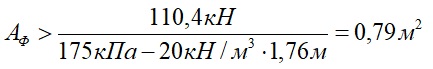

Из этой формулы получаем, что площадь одного погонного метра основания ленточного фундамента должна быть:

где N — нагрузка на фундамент на 1 м.п. (N=11,04 т/м.п.)

γmt — cредневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунтов и полов, принимаемое 20 кН/м³;

d=1.76м (глубина залегания фундамента).

Вычисляем минимальную необходимую площадь на 1 м.п.:

Таким образом предварительно назначаем ширину основания ленточного фундамента 0,8м.

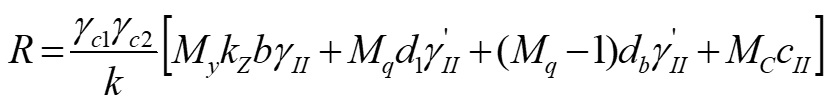

Расчётное сопротивление основания грунта определяем по формуле 5.7 СП 22.13330.2016:

где γс1=1,2 (Таблица 5.4 СП 22.13330.2016 для глинистых грунтов с IL=0.5)

γс2=1,0 (Таблица 5.4 СП 22.13330.2016 для глинистых грунтов с IL=0.5)

k=1.1 (коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта (φII и СII ) определены непосредственными испытаниями, и k=1,1, если они приняты по таблицам приложения А)

My=0.43, Mq=2.73, Mc=5.31 (коэффициенты, принятые по таблице 5.5 СП 22.13330.2016 для φII=18

kz=1 (т.к. ширина фундамента меньше 10м)

b=0.8м (ширина ленточного фундамента)

γII (в кН/м³), расчетное значение удельного веса грунтов под фундаментом, при наличии грунтовых вод с учётом взвешивающего действия воды. Расчётное значение определяется для грунта, находящегося ниже подошвы фундамента на половину ширины фундамента.

По сути, это плотность грунта, однако если уровень грунтовых вод высокий, то его нужно определять с учётом взвешивающего действия воды. В нашем случае уровень грунтовых вод 3,5 м, что гораздо ниже глубины заглубления фундамента в 1,76 м поэтому γII=18кН/м³.

Если бы вода была выше отметки фундамента, например, на отметке 1,6 м, то удельный вес нужно было бы рассчитать по формуле:

Это число в данном примере нам не нужно, его я привёл для примера.

γ’II (кН/м³), расчетное значение удельного веса грунтов над фундаментом, при наличии грунтовых вод с учётом взвешивающего действия воды. Т.к. в нашем случае вода находится ниже уровня фундамента принимаем удельный вес как для сухого грунта при обратной засыпке γ’II=16 (кН/м³)

d1=1,76м – глубина заложения фундамента

db=0м – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, если подвала нет, то db=0м

СII=18,7 кПа расчётное значение удельного сцепления грунта согласно отчёту

Подставив все данные в формулу, получаем расчётное сопротивление грунта под основанием R=198 кПа.

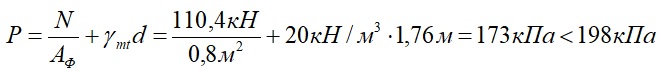

Чтобы прочность удовлетворяла требованиям по прочности максимальное давление на основание, рассчитанное по формуле 5.11 СП 22.13330.2016 было меньше, чем R, рассчитанное по формуле

5.7 СП 22.13330.2016:

Вывод: ширина фундамента шириной 0,8м удовлетворяет условиям прочности.

Расчётную программу в Excel можно скачать по ссылке

Общие правила устройства фундамента изложены в СП 50-101-2004. В нашем случае конструкция ленточного фундамента будет выглядеть следующим образом:

Фундамент необходимо выполнить под все несущие стены. Ненесущие перегородки можно смонтировать по конструкции пола.

Рассмотрим весь конструктив фундамента поэлементно:

Подбетонка

Подбетонка выполняет ряд очень важных функций:

- создаёт слой гидроизоляции, благодаря которому жидкий бетон не будет утекать в грунт;

- позволяет создавать ровную поверхность, для дальнейшего устройства фундамента;

- перераспределяет давление с фундамента на грунт;

- создаёт жёсткую поверхность, на которой более удобно производить армирование фундамента (если укладывать арматуру на грунт, то под своим весом она будет вдавливаться в грунт и будет трудно обеспечить защитный слой бетона).

Подбетонку делают из бетона марки B7.5 (марка бетона М100).

Минимальная толщина подбетонки 50 мм.

Нижний армированный ж.б. каркас

Нижний армированный ж.б. каркас распределяет нагрузку от вышележащих конструкций на основание. Ширину нижнего армированного ж.б. каркаса вычисляем по расчёту, в нашем случае получили ширину 800 мм. Высоты достаточно 300 мм.

Класс бетона не ниже B15 с маркой по водонепроницаемости не ниже W6. Для подземных конструкций самым важным параметром является марка по водонепроницаемости, и в продаже для такой марки по водонепроницаемости будет класс бетона B22.5. Сразу хочу отметить, что экономить на фундаменте не стоит — его надёжность напрямую влияет на долговечность всего здания, а его ремонт, если и будет возможен, будет стоить достаточно дорого.

Для продольного армирования используем арматуру периодического профиля диаметром 12мм марки А400 (А500 или А600). Для поперечного армирования используем арматуру диаметром 6 мм марки А240. При ширине фундамента 400 мм, укладываются 2 стержня, при ширине от 400 до 800 мм — 3 стержня. В нашем случае укладываем 3 стержня в 2-а ряда. Минимальный защитный слой бетона — 35мм. Правильные узлы армирования в углах здания показаны далее:

Заглубление фундамента показано минимальное, т.е. если на участке есть перепад высот, то необходимо чтобы глубина 1,76 была выдержана в наименьшей точке. При этом нижняя подошва будет на одном уровне (без перепада высот), поэтому в верхней точке естественно заглубление будет больше. В принципе за счёт утепления можно несколько снизить глубину заглубления, однако я не рекомендую этого делать по следующим соображениям:

- если построить дом до наступления холодов не получится, то есть риск, что грунт всё-таки промёрзнет;

- в процессе эксплуатации возможно повреждение теплоизоляции, например грызунами, что приведёт к увеличению глубины промерзания.

Т.е. для надёжности рекомендую заглублять фундамент на глубину промерзания.

Блоки ФБС

Выше нижнего армированного каркаса нет необходимости делать ширину фундамента 800 мм, поэтому далее устанавливаем блоки ФБС шириной 400 мм. Вместо блоков ФБС можно выполнить армированный ж.б. каркас, но это будет дороже. Количество блоков ФБС зависит от глубины промерзания и перепада рельефа.

Верхний армированный ж.б. пояс

Верхний армированный ж.б. пояс также необходим для распределения нагрузки. Смысл армирования только нижнего пояса и верхнего состоит в том, что ленточный фундамент в принципе работает как балка, т.е. при изгибе наибольшие напряжения приходятся на верхний и нижний пояс.

Высоту верхнего ж.б. пояса назначаем из условия, чтобы в самой верхней точке рельефа высота от уровня земли до верха ж.б. пояса была не меньше 150 мм. Если на участке не бывает подтопления, то делать высокий цоколь нет необходимости. Увеличение высоты цоколя увеличивает расход материалов на устройство пола по грунту. В данном примере я рекомендую сделать полы первого этажа по грунту т.к. современные материалы позволяют это сделать достаточно качественно и надёжно, поэтому устройство высокого цоколя для устройства проветриваемого подполья не требуется.

Для продольного армирования используем арматуру периодического профиля диаметром 12мм марки А400 (А500 или А600). Для поперечного армирования используем арматуру диаметром 6 мм марки А240. Если высота верхнего ж.б. пояса до 150 мм, то можно армировать в один ряд снизу, если выше, то необходимо в 2-а ряда сверху и снизу, при высоте от 400 до 800 мм 3 ряда т.к. максимальный шаг между арматурой не более 400 мм. Правильные узлы армирования см. выше.

Цоколь

Цоколь выполняем из полнотелого кирпича с утеплением снаружи утеплителем типа «XPS» (например «Пеноплекс»). Если стены выполняем из пенобетона, то его можно укладывать на высоте минимум 600 мм от уровня земли. Облицовку цоколя можно выполнить штукатуркой, облицовкой плиткой.

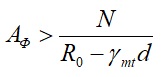

Конструкция отмостки

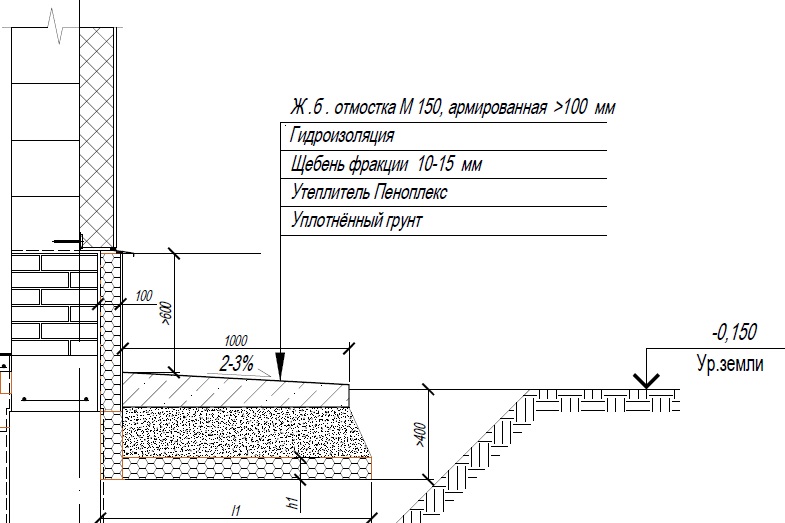

Конструкция отмостки представлена на следующем рисунке:

Утеплитель укладываем на уплотнённый грунт, если требуется замена грунта под утеплением, то заменяем его на щебень фракции 10-15 мм.

Утепление отмостки преследует сразу несколько целей:

- утепление контура здания, снижение потерь тепла через цоколь;

- предотвращение пучения грунта.

Толщина и ширина утепления назначается по таблице 1 СТО 36554501-012-2008 исходя из значения ИМ (индекс мороза). Карта ИМ показана ниже:

Для подмосковья ИМ принимаем 6000.

По таблице 1 принимаем параметры теплоизоляции отмостки:

Расчетные параметры плит ПЕНОПЛЭКС® для проектирования ТФМЗ отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола

Источник

Проектирование из железобетонных блоков

Проектирование из железобетонных блоков Возведение сборного фундамента

Возведение сборного фундамента