- Проектирование и устройство свайных фундаментов

- Начальный этап проектирования свайных фундаментов

- Как производится проектирование и устройство фундамента на сваях?

- Что учитывается при создании проекта свайного фундамента?

- Внешние нагрузки на свайно-винтовой фундамент

- Нюансы возведения фундаментов на сваях из железобетона

- Примеры проектирования

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. РАСЧЕТ РОСТВЕРКОВ ПО ПРОЧНОСТИ

- А. РАСЧЕТ ПО ПРОЧНОСТИ РОСТВЕРКОВ ПОД СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

Проектирование и устройство свайных фундаментов

Фундамент на винтовых сваях – одно из самых простых, универсальных и доступных решений для загородного строительства. Однако для каждого конкретного строения необходимо подобрать основание, которое окажется наиболее прочным и долговечным. Для этого необходимо уделить особое внимание проектированию и последующему устройству свайного фундамента – важнейшего элемента конструкции здания.

Начальный этап проектирования свайных фундаментов

Перед тем как обращаться в архитектурную фирму или при достаточных инженерных знаниях пытаться спроектировать свайное основание самостоятельно, следует оценить особенности участка для строительства, продумать план строения и подобрать необходимые материалы. На сегодняшний день вы сможете выбирать из забивных, железобетонных, набивных, винтовых, буровых, висячих свай или свай-стоек.

Обсуждение плана постройки.

В зависимости от веса строения, его дизайна и числа свай владелец дома сможет установить:

- одиночные сваи;

- «кусты» из свайных изделий;

- поле из свайных изделий;

- ленточный фундамент на сваях.

Как производится проектирование и устройство фундамента на сваях?

Особенности проектирования фундаментов на сваях четко изложены в СП 50-102-203. Согласно этому своду правил при выполнении проектно-дизайнерских работ необходимо учитывать:

- экологические требования;

- сведения об опасности землетрясений в данной местности;

- наличие неподалеку от места строительных работ других сооружений и объектов;

- информация о нюансах конструкции здания и целях его применения;

- расчетные нагрузки на основание строения;

- данные геологического исследования почв.

В некоторых случаях нужна начальная оценка местности Тахеометром.

Что учитывается при создании проекта свайного фундамента?

Чтобы фундамент на сваях не разрушался на протяжении десятилетий, перед его монтажом следует обратить внимание на очень важные для строительства рекомендации:

- Если дом предполагается возводить в условиях экстремального климата и агрессивной окружающей среды, перед установкой рекомендуется ознакомиться с положениями СНиП 2.03.11.

- Проектирование предполагает наиболее надежные и доступные решения фундамента на сваях.

- Все необходимые стройматериалы, технологические решения, изделия и типы почв должны быть отражены в действующих стандартах, технических условиях и проектной документации. Замена чего-либо возможна лишь после консультации с инженерно-проектной организацией и согласования с владельцем дома.

- Все деформации фундамента на сваях, обусловленные природными факторами, обязательно строго учитываются во время закладки основания и контролируются в течение всего периода выполнения работ.

- Геологические исследования желательно поручать исключительно лицензированным компаниям, которые смогут учесть влияние закладки данного основания на близлежащие строения.

- Проведение проектных работ строго регламентировано техзаданием и учитывает тип сооружения согласно ГОСТу 27751.

- Монтаж свайно-винтового фундамента, который можно установить легко и просто, производится только после тщательного анализа условий окружающей среды и инженерно-геологических нормативов, а также изучения опыта установки таких оснований в подобных условиях.

Комбинированный свайно-плитный фундамент в сложных условиях гористой местности.

Проектирование свайно-винтовых оснований производится на основе свода правил СП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Для этого разработчику понадобятся следующие сведения:

- Данные о физико-химических характеристиках почвы. Их получают на основе геодезических исследований, предполагающих пробуривание экспериментальных скважин в грунте и изучение его характеристик. Глубина бурения зависит от типа почвы: если она нестабильна, бурение производится до нижних слоев грунта повышенной плотности. При большой площади дома бурение производится в нескольких местах свайного поля. Этот метод позволяет также определить глубину промерзания грунта и протекания подземных вод, а также их химический состав.

- В проектировании непременно учитывается положение об удалении плодородных почвенных слоев и их дальнейшем применении для восстановления плодородности земель под сельское хозяйство. В проекте также предусматривают изоляцию элементов основания, соприкасающихся с почвой, при выделении газов из земли в данной местности.

- Для проектирования и возведения свайного основания очень важно правильно определить его физико-химические характеристики, среди которых удельная масса, плотность и влажность грунта, его пористость, коэффициент удельного сцепления, угол внутреннего трения.

Пристань на сваях, постройка которой осложнена наличием воды и типом грунта.

Внешние нагрузки на свайно-винтовой фундамент

Очень важно точно определить максимальную нагрузку, приходящуюся на фундамент. Она зависит от:

- класса ответственности строения;

- этажности дома;

- размещения внутренних стен;

- стройматериалов, которые используются для возведения стен, перекрытий и крыши.

Исходя из этого рассчитывают вес строящегося дома.

Нагрузки, которые действуют на основание, делятся на постоянные и временные. Постоянные – это масса постройки и давление массива почвы. Периодические бывают:

- кратковременными – нагрузки от снега и ветра;

- длительными – вес обстановки дома и его жителей;

- специального типа – сейсмонагрузки и потенциальное влияние на свайное основание взрывной волны.

Необычное здание на свайном фундаменте с неравномерным распределением нагрузки.

Алгоритм проектных работ

Используя СНиП 2.02.3.87, проектирование свайно-винтового фундамента выполняют следующим образом:

- Анализируют и оценивают информацию геологического плана, собранную на стройплощадке. На основании ее определяется глубина погружения свайных изделий и несущие свойства почвенных слоев – максимальная нагрузка извне, которую выдерживает участок почвы заданной площади. На это свойство влияет плотность почвенных слоев и их насыщенность влагой. Очень важно разделять несущие характеристики грунта и несущие характеристики основания: они могут существенно различаться, что требует сопоставления этих величин.

- Определяют вид и размеры свай, используемых для возведения основания.

- Рассчитывают несущие свойства свай любого типа в заданных природных условиях. После проведения теоретических расчетов, где учитывают несущие возможности почвы и все типы постоянных и краткосрочных нагрузок на фундамент, все результаты проверяют на практике, используя методы статического зондирования или динамической нагрузки.

- Рассчитывают необходимое количество свай. Оно зависит от массы строения и несущих особенностей почвы. Сваи обязательно устанавливают в углах сооружения, в местах схождения всех внутренних стеновых стыков и равномерно распределяют по периметру внешних стен дома через каждые пару метров.

- Сопоставляют практическое давление на одну сваю со стандартными показателями.

- Делают чертеж свайного поля для конкретного строения.

После оценки местности и прочих условий создается чертеж будущего здания.

Нюансы возведения фундаментов на сваях из железобетона

Здесь при разработке проекта обязательно учитывают сопротивление почвенных слоев под опорными поверхностями свайных изделий и сопротивление, действующее на их вертикальные стенки.

Для расчета используют формулу: Fd = Ycr*(Fdf + Fdr), в которой:

- Ycr – коэффициент, отвечающий за несущие характеристики почвы (обычно равен единице);

- Fdf – сопротивление почвенных слоев под нижним элементом свайного изделия, вычисляемое по формуле: Fdf = Ycr*R*A, где:

- Ycr – коэффициент работы свайного изделия в грунте;

- R – сопротивление почвы под опорной поверхностью железобетонного изделия;

- А – площадь (см 2 ) опорной поверхности;

- Fdr – сопротивление почвы к боковым стенкам столба сваи, которое находится по формуле: Fdr = u*Ycr*Fi*Hi, где Fi – сопротивление некоторых слоев почвы боковым поверхностям сваи; Hi – суммарная толщина почвенных слоев, касающихся боковой поверхности свайного изделия.

Примеры проектирования

В качестве исходного слоя для расчета берем шестой горизонт, представляющий собой слой из песчаных частиц среднего размера и плотности. Нижнюю часть свайного изделия помещают в слой почвы на глубину lнп ˃ 1 м или равную этой величине.

Верх ростверков под любые строения находится на границе планировочной отметки. Высоту ростверка определяют, исходя из условия максимальной надежности колонны и максимальной продавливающей нагрузки на ростверк:

где hcm – глубина стакана; hн – расстояние от нижней части стакана до основания ростверка.

По таблице стандартных подколонников для колонны 0,6х0,4 м глубина hcm = 0,90 м. Значение hн должно быть не меньше 0,4 м. То есть минимальная высота ростверка составляет Hp = 0,90 + 0,40 = 1,30 м.

Изучив справочные данные, берем нормативную высоту Hp = 1,35 м..

На рисунке расстояние между основанием ростверка и верхней частью опорного слоя l0 = 7,25 м.

Инженерно-геологические характеристики (нестабильные почвы вокруг свайного ствола) требуют тщательной заделки свайного изделия в ростверке. Берем lp = 0,40 м. Необходимая длина забивной сваи выходит: Lmp = l0 + lp + lнс = 7,25 + 1,00 + 0,40 = 8,65 м.

Параметры проектирования свайных фундаментов

Если необходимо выяснить длину свайных изделий забивного типа с сечением 30х30 см для возведения ленточного фундамента свайного типа с цоколем, делают следующее. Нагрузки прилагаются по центру. Геологические особенности участка изображены на рисунке. Уровень пола цоколя берут на 80 см ниже уровня планировки.

В качестве основы под свайный фундамент принимают 6-й почвенный слой с песчаными частицами средней крупности и плотности. В этот слой свайное изделие погружают не меньше чем на 1 м.

Верх ростверка, который имеет толщину 0,4 м на уровне цоколя, вычисляем расстояние между основанием ростверка и верхней границей шестого слоя, составляющее 7,5 м (по рисунку).

Согласно законам приложения нагрузок выбираем свободное связывание свайных изделий в ростверке, которые заделывают на глубину 10 см. Поэтому расчетная длина сваи равна:

Lmp = l0 + lp + lнр = 7,5 + 1.00 + 0,10 = 8,60 м

Проектирование свайного фундамента занимает достаточно много времени, однако это залог длительного срока эксплуатации и надежности вашего дома.

Проектирование и устройство свайных фундаментов – достаточно трудоемкий процесс. Он требует тщательного исследования геодезических характеристик и всех видов нагрузки, приходящихся на основание.

Источник

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений составлено к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции” и распространяется на проектирование монолитных ростверков квадратной и прямоугольной формы в плане, с кустами из двух, четырех и более свай, под сборные и монолитные железобетонные колонны и под стальные колонны.

Примечание. Свайные фундаменты с кустами из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см.

При проектировании ростверков, предназначенных для эксплуатации в сейсмических районах, а также в агрессивных средах должны соблюдаться дополнительные требования, регламентированные соответствующими нормативными документами.

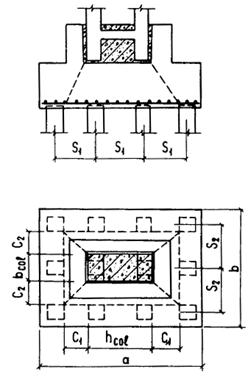

1.2. Ростверк является элементом свайного фундамента, опирающимся на куст свай (черт. 1.). Проектировать куст свай следует в соответствии со СНиП II-17-77 „Свайные фундаменты”.

Сопряжение ростверков со сборными железобетонными колоннами предусматривается стаканным (с подколонником или без него) с монолитными железобетонными колоннами — монолитным, со стальными колоннами — с помощью анкерных болтов.

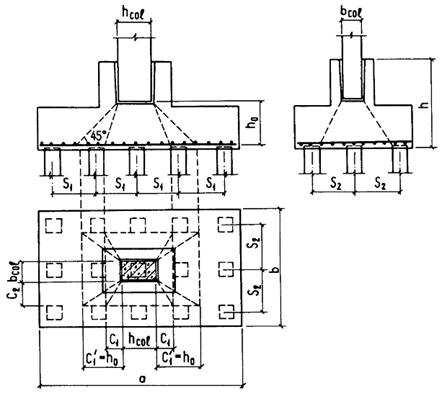

Черт. 1. Схема образования пирамиды продавливания под сборной железобетонной колонной прямоугольного сечения

1.3. Расчет ростверков производится по предельным состояниям первой группы (по прочности) и по предельным состояниям второй группы (по раскрытию трещин).

Величины нагрузок и воздействий, значения коэффициентов надежности по нагрузке и коэффициентов сочетаний, а также подразделения нагрузок на постоянные и временные — длительные, кратковременные, особые — должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», а значения коэффициентов надежности по назначению — согласно „Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций”.

При определении нагрузок от колонн на ростверки следует учитывать увеличение моментов в месте заделки колонн от действия вертикальных нагрузок при прогибе колонн.

При расчете ростверков расчетные сопротивления бетона следует умножать на коэффициент условий работы бетона g b2, принимаемый равным 1,1 или 0,9 в зависимости от длительности действия нагрузок. Коэффициент условий работы бетона g b2 принимается равным 1.

1.4. Расчет ростверков на сваях сплошного круглого сечения производится так же, как и на сваях квадратного сечения. При этом в расчете ростверка сечения круглых свай условно приводятся к сваям квадратного сечения, эквивалентного круглым сваям по площади, т.е. с размером стороны сечения, равным 0,89 dsv, где dsv — диаметр свай.

2. РАСЧЕТ РОСТВЕРКОВ ПО ПРОЧНОСТИ

А. РАСЧЕТ ПО ПРОЧНОСТИ РОСТВЕРКОВ ПОД СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ

2.1. Расчет по прочности плитной части ростверков под сборные железобетонные колонны производится: на продавливание колонной; продавливание угловой сваей; по прочности наклонных сечений на действие поперечной силы; на изгиб по нормальному и наклонному сечениям; на местное сжатие (смятие) под торцами колонн. Помимо этого проверяется прочность стакана ростверка.

Расчет ростверков на продавливание колонной

2.2. Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из четырех и более свай производится по формуле (1) из условия, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, высота которой равна расстоянию по вертикали от рабочей арматуры плиты до низа колонны, меньшим основанием служит площадь сечения колонны, а боковые грани, проходящие от наружных граней колонны до внутренних граней свай, наклонены к горизонтали под углом не менее 45° и не более угла, соответствующего пирамиде с c=0,4h0 (см. черт. 1):

где Fper — расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания, определяемая из условия

При этом реакции свай подсчитываются только от продольной силы N, действующей в сечении колонны у верхней горизонтальной грани ростверка;

здесь n — число свай в ростверке;

n1 — число свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания;

Rbt — расчетное сопротивление бетона растяжению для железобетонных конструкций с учетом коэффициента условий работы бетона;

h0 — рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке, равная расстоянию от рабочей арматуры плиты до низа колонны, условно расположенного на 5 см выше дна стакана;

иi — полусумма оснований i-й боковой грани фигуры продавливания с числом граней m;

сi — расстояние от грани колонны до боковой грани сваи, расположенной за пределами фигуры продавливания;

a — коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы на плитную часть через стенки стакана, определяемый по формуле

здесь Af — площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан фундамента, определяемая по формуле

hапс — длина заделки колонны в стакан фундамента.

При расчете на продавливание центрально-нагруженных ростверков колонной прямоугольного сечения формула (1) приобретает следующий вид:

c1 — расстояние от грани колонны с размером bcol до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания;

c2 — расстояние от грани колонны с размером hcol до параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания.

Отношение

При сi>h0 ci принимается равным h0; при сi Примечание. При стаканном сопряжении колонны с ростверком и эксцентриситете продольной силы в колонне

2.4. При сборных железобетонных двухветвевых колоннах, имеющих общий стакан, расчет ростверка на продавливание выполняется как при колонне со сплошным прямоугольным сечением, соответствующим внешним габаритам двухветвевой колонны (черт. 2).

Черт. 2. Схема образования пирамиды продавливания под сборной железобетонной двухветвевой колонной

2.5. При многорядном расположении свай (черт. 3) помимо расчета на продавливание колонной по пирамиде продавливания, боковые стороны которой проходят от наружной грани колонны до ближайших граней свай, должна быть проведена проверка на продавливание ростверка колонной в предположении, что продавливание происходит по поверхности пирамиды, две или все четыре боковые стороны которой наклонены под углом 45°; при этом реакции свай, находящихся в пределах площади нижнего основания пирамиды продавливания, не учитываются.

Черт. 3. Схема образования пирамид продавливания под сборной железобетонной колонной при многорядном расположении свай за наружными гранями колонны

2.6. Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из двух свай (черт. 4) производится из условия

где Fper — расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций обеих свай от продольной силы N, действующей в колонне;

с2 — расстояние от плоскости грани колонны с размером hcol до наружной грани штатной части ростверка.

Черт. 4. Схема образования пирамиды продавливания под сборной железобетонной колонной в двухсвайном фундаменте

2.7. Расчет на продавливание колонной внецентренно нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из двух свай также производится по формуле (8), но при этом расчетная величина продавливающей силы принимается равной Fper=2Fi, где Fi — реакция наиболее нагруженной сваи от продольной силы N и момента М, действующих в колонне.

2.8. При стаканном сопряжении колонны с ростверком, когда стенки стакана подколонника имеют большую толщину (ds>0,75hp), или в штатных ростверках (черт. 5) при заглублении колонны в штатную часть ростверка не менее чем на 1/3 ее высоты, помимо расчета ростверка на продавливание в соответствии с пп. 2.2 — 2.7 следует производить расчет ростверка на раскалывание колонной от силы N по формуле

где N — продольная сила, действующая в сечении колонны у верхней горизонтальной грани ростверка;

m — коэффициент, вычисляемый по формуле

здесь s sid — напряжение бокового обжатия, МПа, определяемое по формуле

здесь Ab — наименьшая площадь вертикального сечения ростверка по оси колонны за вычетом вертикальной площади сечения стакана и площади трапеции, расположенной под колонной, с наклоненными под углом 45° сторонами (на черт. 5 площадь трапеции показана пунктирными линиями);

а — условное обозначение вводимой в расчет стороны сечения колонны (bcol или hcol);

Допускается принимать m =0,75.

Найденная по формуле (9) несущая способность ростверка по раскалыванию сравнивается с его несущей способностью на продавливание (

Черт. 5. Схема свайного фундамента с плитным ростверком

При этом несущая способность ростверка, определенная по формуле (9), должна приниматься не более его несущей способности на продавливание колонной от верха ростверка от продольной силы и момента, действующих в этом сечении. Расчет на продавливание от верха ростверка производится по пп. 2.2 — 2.7 с введением в правую часть формул (1); (4); (5); (8) коэффициента 0,75 и принимая h0 равным расстоянию от рабочей арматуры плиты до верхней горизонтальной грани ростверка.

Расчет ростверков на продавливание угловой сваей

где Fai — расчетная нагрузка на угловую сваю с учетом моментов в двух направлениях, включая влияние местной нагрузки (например, от стенового заполнения);

h01 — рабочая высота сечения на проверяемом участке, равная расстоянию от верха свай до верхней горизонтальной грани плиты ростверка или его нижней ступени.

иi — полусумма оснований i-й боковой грани фигуры продавливания высотой h01, образующейся при продавливании плиты-ростверка угловой сваей;

b i — коэффициент, определяемый по формуле

здесь k — коэффициент, учитывающий снижение несущей способности плиты ростверка в угловой зоне.

В преобразованном виде формула (12) будет иметь вид

где

b01; b02 — расстояния от внутренних граней угловых свай до наружных граней плиты ростверка (черт. 6);

c01; c02 — расстояния от внутренних граней угловых свай до ближайших граней подколонника ростверка или до ближайших граней ступени при ступенчатом ростверке;

b 1 и b 2 — значения этих коэффициентов принимаются по табл. 1.

Черт. 6. Схема продавливания ростверка угловой сваей

Источник