- Китайгородская стена. Великая Китайская стена в центре Москвы.

- Дубликаты не найдены

- Сталинские высотки

- Как оплачивали проезд в Московском метро с открытия в мае 1935 до наших дней

- Лебедев-Кумач: про Оксфорд, «Священную войну», славу с горьким привкусом, страх Гитлера, радость жизни и грустные стихи в финале…

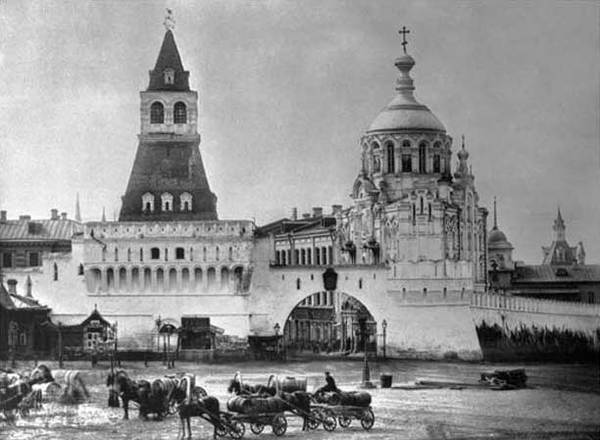

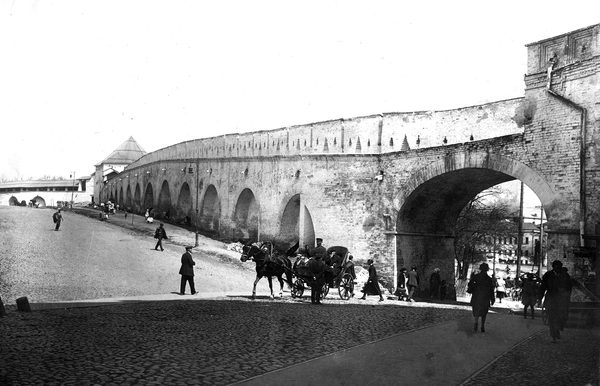

Китайгородская стена. Великая Китайская стена в центре Москвы.

Китайгородская стена (в старину Китайская) — почти не сохранившийся памятник средневековой русской фортификации. Краснокирпичная крепостная стена вокруг московского Китай-города длиной 2 567 метров с 12 башнями строилась в правление Елены Глинской, в 1535—1538 гг., под руководством итальянского инженера Петрока Малого. Целью строительства была оборона московского посада от набегов крымских татар, подобных вторжению Махмет-Гирея в 1521 году.

Стены Китай-города примыкали к угловым башням Московского Кремля — Беклемишевской и Арсенальной. В сравнении с Кремлёвской стеной стены Китай-города ниже, но зато толще, с площадками, рассчитанными на орудийные лафеты. Такие укрепления лучше приспособлены для отражения пушечного огня.

Всехсвятские, Варварские ворота Китай-города. Храм Варвары сохранился, улица сохранилась, а ворота — нет.

Панорама Китай-города в Москве, 1887 год.

С Красной площади на юг и на север вели ворота со сдвоенными надвратными башнями:

● Спасские (Водяные, Москворецкие у Спасской башни Московского кремля, ниже которых начинался Васильевский спуск к Москве-реке)

● Неглинные (по реке Неглинной), также именовавшиеся Курятными (по Курятному ряду) и Львиными (по Львиному двору, где при Иване Грозном содержались львы). В начале XVIII века переименованы в Воскресенские, но более известны как Иверские, по пристроенной к ним в 1669 году часовне Иверской Божьей Матери.

● Сретенские с выходом на Сретенку (нынешнюю Лубянку), впоследствии Никольские (по Никольской улице)

● Троицкие (от Троицкой улицы, по церкви Троицы на Старых Полях), переименованные при Алексее Михайловиче в Ильинские (по улице Ильинка)

● Всехсвятские (у церкви Всех Святых на Кулишках), впоследствии Варварские (по улице Варварка)

● Космодемьянские вели в Зарядье со стороны Воронцова луга, то есть позднейшего Воспитательного дома (Артиллерийская академия). Заложены при царевне Софье.

Кроме того, в стене располагались следующие башни:

● Круглая башня (на её месте вестибюль станции метро Площадь Революции)

● Безымянная угловая башня

● Богословская башня у церкви Иоанна Богослова под вязом

● Гранёная или Многогранная башня

● Круглая угловая башня она же Зачатьевская или Наугольная

● Николомокринская (Глухая) башня

Оборонительная функция Китайгородской стены была востребована в 1572 г. при защите от татар Девлет-Гирея (см. битва при Молодях). В тот раз татары не решились штурмовать укрепления. Стена также была использована в 1611—1612 при защите поляками Москвы от русских ополчений Трубецкого и Минина-Пожарского. В 1707—1708 г., когда ожидалось вторжение короля Швеции Карла XII, ворота были заложены, и перед ними инженером Василием Корчминым устроены земляные бастионы. После Полтавской битвы ворота остались заложенными, но у Ильинских, Варварских и Никольских ворот были устроены проломные ворота. В 1782 году такие ворота были устроены и на Москворецкую набережную.

В XVIII веке стены утеряли военное значение, и при Александре I возникли планы их сноса, на что царь, однако, согласия не дал. В его царствование стена была «благоустроена» и реконструирована.

В 1890-х — 1900-х годах архитектор С. К. Родионов курировал реставрационные работы по восстановлению Китайгородской стены. Ещё одна реставрация стены была проведена в 1919—1921 годах, группой архитекторов (С. К. Родионовым, Н. В. Марковниковым, А. Ф. Мейснером, И. П. Машковым, И. Е. Бондаренко, И. В. Рыльским и др.). Но «Китайгородская стена» как и некоторые другие памятники древнерусского зодчества, была уничтожена в процессе сталинской реконструкции Москвы. Одной из причин была необходимость расширения дорожного полотна для автомобильного движения. В 1927 году сносятся Владимирские ворота, окончательный снос стены пришёлся на 1934 год. От древних укреплений уцелел только участок стены на площади Революции и фрагмент белокаменного фундамента Варварской башни в подземном переходе станции метро «Китай-город», а также некоторые части стены в Китайгородском проезде.

На фотографиях ниже Ильинские ворота (сегодня пл. Ильинские Ворота) с Китайгородской стеной до 1934 года и после 1934 года. После приказа Сталина разрушить стену в целях реконструкции Москвы.

спасибо за внимание)

Дубликаты не найдены

Спасибо большое! Очень интересно! Отдельная благодарность за фотографии!

текст БЛЯЯТЬ картинка

А что если я скажу, что название китай-город никак не связано с КНР.

автор удивляет своей невежеством. «Стена также была использована в 1611—1612 при защите поляками Москвы от русских ополчений Трубецкого и Минина-Пожарского» Это как. Поляки защищали Москву от русских. Автор, вы в своем уме. Вы историю где изучали? у бабушек на лавочке? Поляки воспользовались междоусобицей русских князей, влезли обманом на трон, разграбили Москву (Мнишек поймали аж в Астрахани вместе с любовником). Автор, думаете что пишите?

> Оборонительная функция Китайгородской стены была востребована в 1572 г. при защите от татар Девлет-Гирея (см. битва при Молодях). В тот раз татары не решились штурмовать укрепления.

Немножко неточно. Не была востребована, потому что Девлет-Гирей в 1572 не дошел до Москвы; его авангард добрался только до Пахры. И при Молодях его разбили не из-за Китай-города, а из-за Гуляй-города (укрепленных повозок). 🙂

а что сейчас? в районе метро китай-город воздвигают небывалой высоты железные конструкции, указанный выше ресторан как и примыкающее здание выселены. сохранят ли часть стены. п.с насколько я понял оригинал стены находился только в переходе, все что сверху в т.ч кусок стены в котором располагался ресторан это новодел

Было бы здорово,если бы еще была схема стены, наложенная на современный город с отметками станций метро, тогда было бы очень наглядно и вдвойне интереснее =)

Да, было бы прикольно если бы стена была,ю и там была пешеходная дорожка

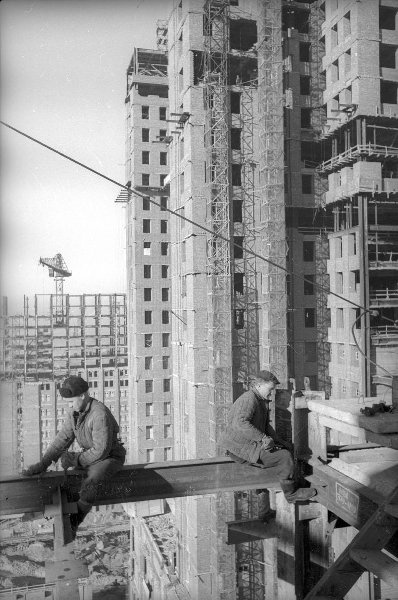

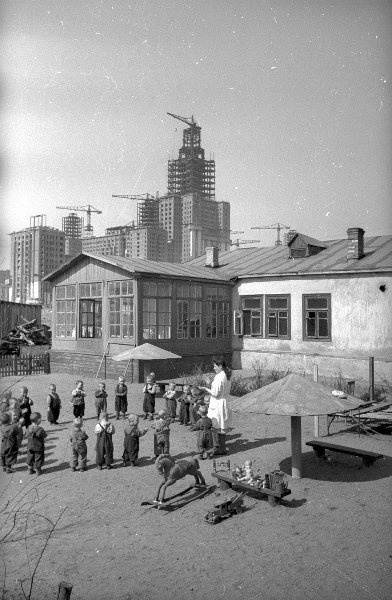

Сталинские высотки

Всех приветствую! В данном посте я хотел бы продемонстрировать фотографии Сталинских высоток Москвы во время их постройки, а так же в разные годы существования.

Сталинские высотки — это ряд строившихся в Москве в 1947–1957 годах высотных зданий.

Строительство главного здания МГУ. Комсомольцы-облицовщики – ученики школы рабочей молодежи. Слева с фотоаппаратом – корреспондент Яков Халип

Дата съемки: 1951 год

Строительство здания Московского государственного университета на Ленинских горах

Дата съемки: 1951 — 1952

Смоленский метромост

Дата съемки: 1950-е

Жилой дом на Котельнической набережной

Дата съемки: 1952 год

Уборка снега

Дата съемки: 29 января 1952

Детский сад перед строящимся зданием МГУ

Дата съемки: 1952 год

Главное здание Московского Государственного университета

Дата съемки: 1953 — 1959

Выращивание помидоров

Дата съемки: 1953 — 1959

Жилой дом на Котельнической набережной. Москва-река. Большой Устьинский мост. Прогулочный речной теплоход «Москвич»

Дата съемки: 1955 — 1956

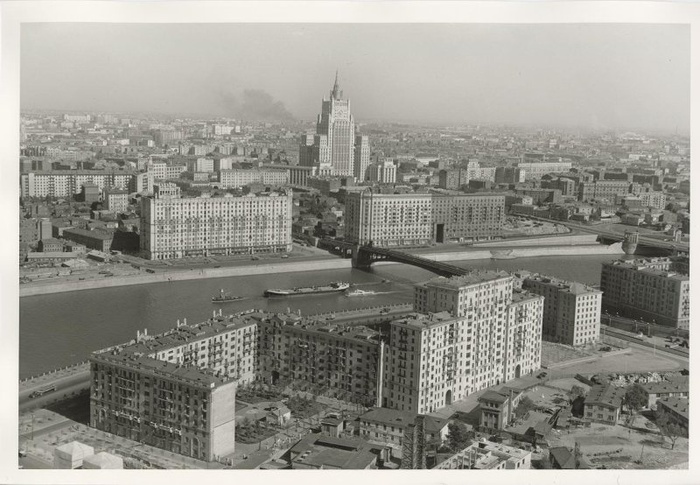

Набережная Тараса Шевченко, Смоленский метромост, Смоленская набережная, Министерство иностранных дел СССР

Дата съемки: июнь 1956

Высотное здание Московского Университета на фоне московских окраин

Дата съемки: 1 мая 1957 — 31 мая 1958

Девушка-каменщик

Дата съемки: 1960-е

Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова в зимний день

Дата съемки: 1960-е

Лыжница у МГУ

Дата съемки: 1963 год

Вид на Москву и «Лужники» с Ленинских гор

Дата съемки: 1967 год

Миллионный «Москвич-408» на Ленинских горах в пробном пробеге по городу

Дата съемки: 24 мая 1967

Вид на жилой дом на Кудринской площади

Дата съемки: 1971

Август 1991-го

Дата съемки: 18 — 21 августа 1991

Благодарю за внимание, если Вам было интересно — буду рад подписке!

Как оплачивали проезд в Московском метро с открытия в мае 1935 до наших дней

Правда ли, что турникеты появились в Московском метро только спустя пару десятилетий после открытия? Как оплачивали проезд в 1935 году, и почему талоны имели разный цвет? Каким образом подделывали пластиковые жетоны в 1990-х? А также — действительно ли стоимость проезда в Советском Союзе не менялась на протяжении 30 лет? И когда начали появляться первые современные билеты? Об этом и не только расскажу сегодня.

Вам красный или жёлтый?

Сегодня в Московском метро оплатить проезд можно любыми способами: привычными билетами, картой «Тройка», банковской, аксессуарами в виде брелоков и колец. А на некоторых станциях уже начали вводить технологию, которая позволяет использовать вместо проездного собственное лицо. Но не всегда процесс был столь технологичным. В этой статье я предлагаю совершить небольшое путешествие в прошлое и посмотреть, как оплачивали проезд в столичном метрополитене, начиная с 1935 года.

Вход на платформу станции «Лубянка». Никаких турникетов у эскалаторов нет, 1935.

То же самое на станции «Красносельская». Сейчас справа от колонны находятся турникеты, 1935.

Для пассажиров чудо инженерной мысли (тогда станции под землёй воспринимались именно так) открылось 15 мая 1935 года. Турникетов на тот момент не существовало. Перед входом на платформу стояли контролёры, которые следили, чтобы все имели билеты. Разовая поездка до августа 1935 года стоила 50 копеек. Пассажиру за эти деньги выдавали в кассе картонный (позже бумажный) талон. Он действовал 35 минут (время указывалось на талоне вручную) и был в двух цветовых гаммах. В зависимости от направления движения. Если бы вы поехали в сторону «Сокольников», то вам полагался красный билет. Тем, кто отправлялся на «Парк культуры», — жёлтый.

Как видите, в музее Московского метро есть ещё один цвет билетов (синий, возможно?). В литературе я про это не встречал, но есть предположение, что он для тех, кто ехал до «Смоленской». В 1935 открылась не только линия «Сокольники» — «Парк культуры», о и ответвление до «Смоленской» (Филёвской линии).

Интересно, что стоимость проезда на протяжении 1935 года всё время снижалась и достигла 30 копеек к октябрю. Всё-таки 50 копеек было дороговато по тем временам. Зато после изменения цены пассажиропоток сразу возрос. Помимо простых билетов, продавались именные абонементы для обладателей каких-нибудь льгот. Они стоили на 5 копеек дешевле, чем обычные проездные. Проверяли билеты не только на входе, но и в самих вагонах. Сначала контролёры компостировали бумажку, оставляя на ней маленькую круглую дырку. Позже появились отрывные талоны.

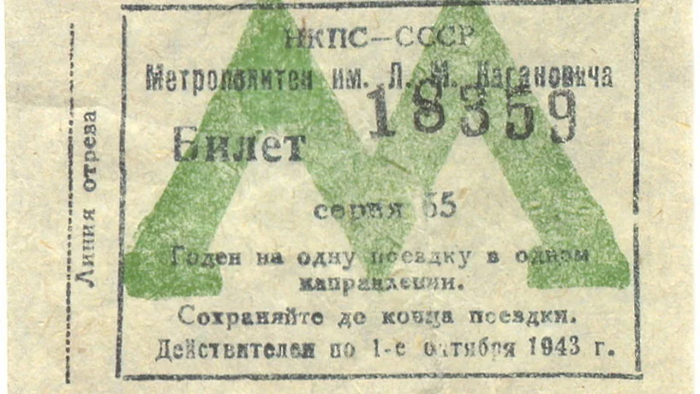

В годы Великой Отечественной войны проезд в метро подорожал до 40 копеек. Кроме того, москвичи старались покупать билеты сразу и туда, и обратно. Это позволяло экономить время и количество персонала метро. Талоны по-прежнему были бумажными. Но руководство метрополитена стремилось вводить новые технологии оплаты проезда. В июле 1942 года в вестибюле станции «Комсомольская» современной Сокольнической линии появился экспериментальный автомат. Он принимал монеты достоинством 10 и 15 копеек, а взамен выдавал пассажиру билет.

Бумажный билет на одну поездку в Московском метро 1943 года.

Через год уже на «Лубянке» (жду в комментариях возмущений «она же тогда была Дзержинской!») установили другой автомат. В него уже можно было бросить 20-копеечную монету. Помимо разовых проездных, в продаже имелись абонементные книжки. Они предполагали многоразовые путешествия по метро и стоили от 2 до 8 рублей. В зависимости от количества поездок: на месяц, квартал и даже полгода. Первоначально на абонементах была фотография владельца.

Такие билеты использовались в Московском метро до 1961 года. Пока не появились жетоны (5 копеек).

В 1948 году стоимость обыкновенного билета снова подросла — до 50 копеек. Вместе с тем, технология оплаты проезда перестала успевать за постоянно увеличивающимся потоком пассажиров. Контролёры слишком замедляли быстрый ритм столичного метро. Людей решили заменить машинами — турникетами. Первый установили на станции «Красные ворота» в 1952 году. Однако случай был единичным. Да и новинка совсем не ускоряла процесс прохода на станцию.

Жетоны, которые все помнят

Помимо того, что не было турникетов, существовала и другая проблема — бумажные билеты. Поэтому в руководстве Московского метро решили избавиться сразу от двух неудобств и объявили в 1957 году конкурс на создание турникетов, которые бы работали по принципу свободного прохода. Это значит, что механизм преграждает путь пассажиру только в том случае, если не оплачен проезд. Законопослушным гражданам обеспечивался быстрый и беспрепятственный проход. В конкурсе участвовал 31 проект. Первый опытный образец установили снова на станции «Красные ворота» в августе 1959 года.

Первые турникеты свободного прохода на станции «Красные ворота», 1959.

Турникеты на станции «Пионерская» Филёвской линии, 1968. Фото: Главархив Москвы.

В сентябре на «Рижской» стал работать другой тип турникета — с поворотной крестовиной (как в московском наземном транспорте в 2000-х). Но, видимо, это было не так быстро и удобно. Поэтому распространения они не получили. К 1961 году все станции обзавелись турникетами, поэтому настало время разобраться с бумажными билетами. Вместо них появились жетоны. Хотя называть их так не совсем корректно. По факту это были монеты достоинством в 5 копеек. В 1961 была денежная реформа, поэтому цена стала такой.

Турникеты в вестибюле станции «Комсомольская» Кольцевой линии, 1961-1962.

Турникеты на станции «Сухаревская», 1974-1977.

Если у пассажиров имелись более крупные монеты, то их можно было разменять в специальных автоматах. Они принимали 10,15 и 20 копеек. Но если ваши монеты являлись юбилейными или же деформированными, то машина их уже не распознавала. Такая система оплаты проезда сохранялась практически вплоть до распада ссср в 1991 году. Монета в 5 копеек имела большое распространение, поэтому процесс был простым и удобным.

На заднем плане можно увидеть автоматы по размену монет на 5 копеек, 1968. Фото: Главархив Москвы.

Монета 5 копеек, которой оплачивали проезд в Московском метро с 1961 по 1991 годы.

Бум новых технологий

В апреле 1991 года стоимость проезда поднялась до 15 копеек. Некоторые турникеты принимали три монеты по 5 копеек. Чтобы пассажиры могли отличить их, краской наносили надпись «15» или «5+5+5». На тех, в которые бросали несколько монет, также появились светодиодные лампочки. После первого «пятака» загоралась одна, потом вторая. А, когда сумма набиралась полностью, то лампочки гасли, и включался зелёный свет для прохода. Всё это продлилось до марта 1992 года.

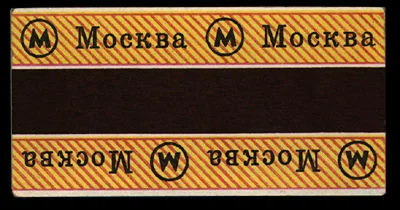

Тогда появились специальные жетоны. Сначала они были металлическими, а в ноябре внедрили пластиковые. Последние активно подделывали. В музее Московского метро рассказывают историю, что делали пластиковые жетоны на пуговичной фабрике и везли в столицу в огромных количествах. Окончательно история жетонов в Московском метро завершилась в феврале 1999 года. Тогда их полностью отменили.

Первый билет с магнитной полосой в Московском метро, 1993.

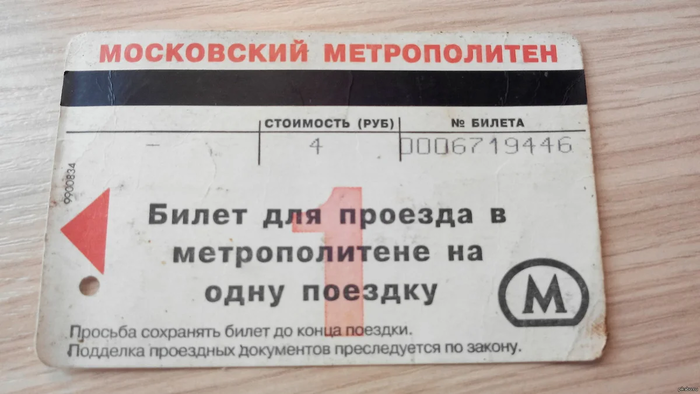

Билет на одну поездку образца 1999 года.

Дальнейшая эволюция проездных билетов Московского метро разных видов, вплоть до карты «Тройка».

В 1993 начались эксперименты с карточками, на которых была магнитная полоса. Тогда на станции «Проспект Мира» появились два специальных турникета, которые принимали новые талоны. С годами этот вид билетов стал основным. Их внешний вид, а также количество поездок всё время менялись. То же самое происходило и со стоимостью проезда. Новый прейскурант появлялся 4-5 раз в год. Всё более-менее успокоилось в 1999. С этого момента цена билета увеличивалась всего лишь в начале каждого следующего года. Кстати, стоимость одной поездки в 1999 составляла 4 рубля.

С годами стало удобнее

В 2000-х на смену билетам с магнитной полосой пришли электронные карты. Их уже не нужно было засовывать определённой стороной в специальный приёмник и ждать, пока турникет под звук, похожий на чековую машинку, выплюнет билет обратно. Требовалось просто прислонить к жёлтому кругу. Менялись и сами турникеты. Старые металлические, которые устраивали концерт (как же забыть Полонез Огинского?) каждый раз, когда кто-то хотел проскочить без билета, постепенно убирали. Вместо них устанавливали конструкции с открывающимися створками. Это хорошо, потому что я всегда боялся, что старый турникет меня зажмёт. Однажды так и получилось. Билет не сработал или ещё что-то. Болезненный опыт. Наверное, такая история случалась практически с каждым. Хотя бы раз в жизни.

Усовершенствованный вариант турникетов модели АКП-73м.

Один из вариантов новых турникетов в Московском метро.

В 2013 году появилась карта «Тройка». Это единый билет на все виды общественного транспорта Москвы. С неё списываются деньги за каждую поездку. Причём цена по «Тройке» ниже, чем у одноразового билета. Сейчас она составляет 42 рубля. Для сравнения, без карты вам придётся заплатить уже 57 рублей. Купить проездные теперь можно не только в кассах, но и в автоматах. Вообще сейчас какое-то бесчисленное количество разных тарифов на любой вкус. А карты «Тройка» постоянно выпускают в новых дизайнах и формах (брелок, кольцо, о которых упоминал в начале).

Лебедев-Кумач: про Оксфорд, «Священную войну», славу с горьким привкусом, страх Гитлера, радость жизни и грустные стихи в финале…

Честно говоря, этот пост рождался нелегко: информации не очень много, степень её достоверности – 50 на 50… Если вам есть что добавить – добро пожаловать.

Итак. Вчера исполнилось 123 года со дня рождения советского поэта-песенника, автора слов одной из самых сильных для каждого человека в нашей стране песен — «Священная война» — Василия Лебедева-Кумача (1898-1949).

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…»

«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…»

«Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля…»

«Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…»

«А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!»

«Легко на сердце от песни весёлой, она скучать не даёт никогда…»

«Как много девушек хороших, как много ласковых имён. »

«Закаляйся, если хочешь быть здоров! Постарайся позабыть про докторов…»

«Удивительный вопрос: почему я водовоз? Потому что без воды —и ни туды и ни сюды!»

«Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза…»

На самом деле, Лебедев-Кумач был автором большого количества произведений весьма разного характера и наряду с патриотическими и очень проникновенными стихами, писал, например, злободневные литературные пародии, сатирические сказки, фельетоны, посвящённые темам хозяйства и культурного строительства, а также лирические строки и полные оптимизма и радости жизни стихи о молодых и жизнерадостных людях.

Если вы полюбопытствуете, то найдёте в Интернете стихи Лебедева-Кумача, сильно отличающиеся от широко известных песен о войне и к кинофильмам.

Коренной москвич (настоящая фамилия — Лебедев), он родился в семье сапожника и портнихи. Во время учёбы в 10-й Московской гимназии Василий получал именную стипендию, выделенную историком-медиевистом П. Г. Виноградовым (о стипендии для одарённого мальчика его первая учительница лично хлопотала у проживавшего тогда в Англии учёного), а ещё параллельно с учёбой занимался репетиторством по русскому языку и латыни. Конечно, Василий окончил учебное заведение с золотой медалью и сразу поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но поскольку это был 1917 год, революция и гражданская война не позволили молодому человеку завершить обучение. Можно найти информацию о том, что, если бы не революция, у Лебедева были шансы стать студентом Оксфорда, благодаря поддержке Виноградова. Но…

Затем была работа в Бюро печати управления Реввоенсовета и в военном отделе «АгитРОСТА», в различных периодических изданиях. Как раз в это время будущий «любимый поэт сталинской эпохи» нащупал главные направления и темы своего творчества (в первую очередь, это патриотизм; не лишним оказались и «Гимн НКВД»), а также стал Лебедевым-Кумачом. В эти же довоенные годы Василий Иванович работал для эстрады (для театральных обозрений и самодеятельных рабочих коллективов) и кино (были написаны тексты песен к кинокомедиям Г. В. Александрова «Весёлые ребята» (1934), «Цирк», «Волга, Волга» (1938), к фильму «Дети капитана Гранта» и др.). В 1938 году вместе с Александром Александровым Лебедев-Кумач написал «Гимн партии большевиков», который стал победителем конкурса на создание первого Гимна Советского Союза.

В 1939 году Василий Иванович в качестве офицера РККА участвовал в походе на Западную Украину и в Западную Белоруссию. Во время советско-финской и Великой Отечественной войн в звании капитана первого ранга служил в ВМФ политработником и был сотрудником газеты «Красный флот».

Большая советская энциклопедия называет Лебедева-Кумача одним из создателей жанра советской массовой песни, «проникнутой глубоким патриотизмом, жизнерадостностью мироощущения». И большинство критиков, писавших о творчестве поэта, признавали за ним создание жанра весёлой, жизнерадостной песни. Между тем, не раз возникал вопрос относительно оригинальности текстов поэта: эксперты и даже коллеги по цеху обвиняли Лебедева-Кумача в плагиате. Например, есть данные о том, что в 1940 году Александр Фадеев даже собирал Пленум правления Союза писателей, на котором разбирались около 12 случаев «воровства» Лебедева-Кумача…(к слову, Фадеев вообще без особой симпатии относился к Лебедеву-Кумачу не только как к поэту, но и как к человеку, но об этом писать не буду, т.к. не владею материалом). А история об авторстве «Священной войны» (озвучивалась версия о том, что её автором был учитель русского языка и литературы Рыбинской мужской гимназии Александр Боде) и вовсе в 1999 году неожиданно была доведена до судебного разбирательства, в результате которого суд принял окончательное решение о том, что текст песни «Священная война» принадлежит Лебедеву-Кумачу.

Не знаю, когда и где Лебедев-Кумач мог «списать» тест «Священной войны», поскольку на второй день после нападения гитлеровской Германии на СССР, 23 июня 1941 года, он получил задание написать патриотическую песню, и уже на следующий день газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали текст «Священной войны». 26 июня, положенная на музыку Александра Александрова, она впервые прозвучала в исполнении Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, навсегда став символом борьбы нашего народа за Родину.

Если верить истории, то Гитлер незамедлительно назвал Лебедева-Кумача вместе с передававшим сводки Совинформбюро диктором Юрием Левитаном (об этом, кстати, у меня был пост) своим личным врагом и пообещал повесить их на Красной площади после захвата Москвы.

К сожалению, в 1940-е годы здоровье Лебедева-Кумача пошатнулось, и на него буквально обрушились болезни: глубокая депрессия несколько инфарктов как будто погасили в нём жажду жизни и творчества. В открытом доступе можно найти выдержки из личного дневника Лебедева-Кумача за 1946 год, где он записал: «Болею от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть главную задачу — всё мелко, всё потускнело. Ну, еще 12 костюмов, три автомобиля, 10 сервизов. и глупо, и пошло, и недостойно, и не интересно». И чуть позже: «Рабство, подхалимаж, подсиживание, нечистые методы работы, неправда — всё рано или поздно вскроется».

И всё же после этого Василий Иванович написал песни к кинофильмам «Первая перчатка» 1946 года («Закаляйся», «На лодке» и «Во всём нужна сноровка») на музыку Василия Соловьёва-Седого и «Весна» 1947 года на музыку Исаака Дунаевского.

Попав в октябре 1948 года в больницу Лебедев-Кумач написал свои последние стихи:

Источник