Противопожарные экраны

Противопожарные экраны – конструктивные средства противопожарной защиты, используемые в качестве противопожарных барьеров (fire barrier по EN ISO 13943:2011 «Fire safety – Vocabulary») – разделительных конструктивных элементов, препятствующих распространению огня и/или тепла и/или продуктов сгорания при пожаре в определенных условиях и в течение нормируемого времени. Противопожарные экраны, а вместе с ними противопожарные шторы и противопожарные занавесы, регламентируемые введенным в действие 01.05.2009 Федеральным законом 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по сути, формируют сегмент конструктивных средств противопожарной защиты, неоднозначный в контексте четкой формализации терминов и определений.

Неоднозначность формализации противопожарных экранов в российской нормативно-правовой базе.

На текущий момент определение термина «противопожарный занавес» (дымонепроницаемая конструкция с нормируемой огнестойкостью для отделения сцены от зала) дано только в СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения», причем стандарт СЭВ ввел и термин/определение противопожарного клапана – автоматически перекрывающего проем (или канал/трубопровод) устройства для предотвращения распространения огня/дыма в течение нормируемого времени, что по факту сегодня используется рядом производителей/продающих компаний при определении реализуемых автоматических противопожарных штор или автоматических противопожарных экранов.

Самого определения термина «противопожарные шторы» нет ни в 123-ФЗ, ни в пакете стандартов, утвержденных 10.03.2009 года распоряжением Правительства РФ N 304-р «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».

Почти аналогичная неоднозначность наблюдается в определении термина противопожарные экраны:

- в международных технических регламентах – стандартах ЕС – противопожарные экраны представлены, как противопожарные мембраны и регламентируются рядом нормативных правовых актов — CEN/TS 13381-1:2005. CEN/TS 13381-1:2005 «Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members — Part 1: Horizontal protective membranes», ENV 13381-2 «Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members — Part 2: Vertical protective membrane» при зазоре между противопожарной мембраной (противопожарным экраном) и защищаемой поверхностью конструкции/зоной противопожарного отсека более 5 мм, а также EN 13381-4 «Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members — Part 4: Applied protection to steel members», ENV 13381 -3:1999 «Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members — Part 3: Applied protection to concrete members», EN 13383-6: 1999 «Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members. — Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns» иEN13381-7:1999 «Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members — Part 7: Applied protection to timber members» при зазоре между противопожарной мембраной (противопожарным экраном) и защищаемой поверхностью конструкции/зоной противопожарного отсека менее 5 мм;

- ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость» определяет противодымные экраны, как конструктивное устройство из негорючих материалов, препятствующее распространению продуктов горения в подпотолочном пространстве и/или через проемы ограждающих конструкций с размером (длиной в вертикальной плоскости или выпуском) не менее толщины дымового слоя;

Т.е. по факту противопожарные экраны (или противопожарные мембраны в терминологии международных стандартов, возможно пока не формализованные в стандартах по определению противопожарные шторы, или противопожарные клапаны в определении СТ СЭВ 383-87) это автоматические (и/или дистанционно управляемые) или стационарные (неподвижные) противопожарные барьеры из негорючих материалов вертикального или горизонтального расположения в подпотолочном пространстве, проемах противопожарных преград или самостоятельно формирующие противопожарную преграду (противопожарные экраны/мембраны или противопожарные шторы для локализации сегмента производственной линии, модульные конструкции шахтного типа из противопожарных экранов/штор для защиты эвакуационных лестничных маршей/эскалаторов, формирования локализованных каналов/путей дымоотведения при пожаре и т.д.).

Предельные состояния, по которым сертифицируются противопожарные экраны.

Целевое функциональное назначение противопожарных экранов, по сути, определяет и требования к конструктивным средствам противопожарной защиты по признакам предельных состояний пределов огнестойкости:

- противопожарные экраны, предотвращающие распространение огня при пожаре могут быть сертифицированы по потере целостности (Е) и потере теплоизолирующей способности, как по значениям достижения на поверхности предельных (критических) значений температуры (I), так и величине предельных (критических) значений теплового потока на регламентированном расстоянии (W) – EI или EW;

- противопожарные экраны, предотвращающие распространение образуемых при пожаре продуктов сгорания могут быть сертифицированы по потере целостности (Е) и дымогазонепронецаемости (S) – ES;

- противопожарные экраны, предотвращающие распространение огня и продуктов горения при пожаре могут быть сертифицированы по потере целостности (Е), потере теплоизолирующей способности (по предельным (критическим) значениям температуры на поверхности (I), или предельным (критическим) значениям теплового потока на регламентированном расстоянии (W)) и дымогазонепронецаемости (S) — EIS или EWS;

- мобильные противопожарные экраны, локализующие опасный в контексте пожарной безопасности сегмент производственной линии, место пожароопасных работ могут быть сертифицированы по потере целостности (Е);

- конструкции из сочлененных модулей противопожарных экранов, ориентированные на защиту от огня и/или продуктов сгорания эвакуационных лестничных маршей/эскалаторов, формирования локализованных каналов/путей дымоотведения при пожаре и т.д. должны быть сертифицированы по потере несущей способности (R), потере целостности (Е), потере теплоизолирующей способности (по предельным (критическим) значениям температуры на поверхности (I), или предельным (критическим) значениям теплового потока на регламентированном расстоянии (W)) и возможно дымогазонепронецаемости (S) (для случаев защиты людей и/или локализации образуемых при пожаре продуктов сгорания) – REI, REW, REIS, REWS.

Источник

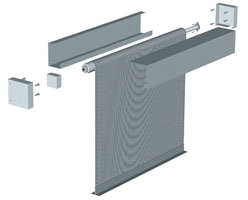

Противопожарный экран

Строительные нормы и правила (СНиП 2.04.05-91) рекомендуют для защиты сгораемых стен металлический лист по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм (рис. 1в). Казалось бы, и сталь, и асбест хорошо проводят тепло и не могут спасти сгораемую стену от перегрева. Безусловно, это так. Но металл не пропустит воздух, необходимый для развития процесса воспламенения. А кроме того, сталь, имеющая чрезвычайно большой коэффициент теплопроводности, очень эффективно отведёт тепло из зоны локального перегрева в стороны (вдоль поверхности сгораемой стены), тем самым не давая образоваться локальной зоне с высокой температурой. Толстый же слой асбеста (имеющий теплопроводность на уровне теплопроводности древесины или смоченного глиной войлока) предохранит древесину от воспламенения при непродолжительных огневых воздействиях (хотя бы за счёт теплоёмкости).

Рис. 1. Схемы видов противопожарной защиты сгораемой стены: 1 — пламя горелки, имитирующая огонь из разрушившейся стенки топливника; 2 — сгораемая стена (деревянная), расположенная с отступом вблизи печи; 3 — слой термостойкого несгораемого утеплителя (жёсткая плита из базальтовой ваты); 4 — стальной лист, прибитый к стене поверх слоя асбестового картона толщиной 10 мм; 5 — асбестовый картон; 6 — экран из металлического листа, установленного на расстоянии не менее 1 см от стены; 7 — калориферный зазор для свободной конвекции воздуха в межэкранном пространстве; 8 — термостойкая теплоёмкая стенка; 9 — кривые распределения температуры Тс на поверхности сгораемой стены; Тв — температура воспламенения материала сгораемой стены; t1, t2 и t3 — интервалы времени с момента начала теплового (огневого) воздействия на сгораемую стену; dп — размер зоны огневого воздействия (диаметр пятна огневого контакта).

И всё же если на такую защиту (сталь толщиной 0,55 мм и асбест толщиной 10 мм) направить пламя газовой горелки, то уже через несколько минут деревянная стена неминуемо задымит. То есть защита по СНиП 2.04.05-91 в ряде случаев может оказаться малоэффективной. Видимо, поэтому финны её и не используют.

А теперь попробуем разобраться в защитных свойствах металла и асбеста. При обширной площади огневого контакта (то есть при больших линейных размерах зоны огневого воздействия) прибитый к стене стальной лист практически не оказывает влияния на величину теплового потока в сгораемую стену: перепад температур на металле незначителен даже при большой толщине листа. В таких случаях наличие металлического листа может ощущаться лишь в первые моменты времени огневого воздействия, причём исключительно за счёт теплоёмкости нагреваемого металла (кстати тоже весьма незначительной).

Другое дело, когда размер огневого контакта меньше толщины стали (например, в случае, если мы газовой горелкой с пятном контакта 10 мм будем разогревать лист толщиной более 10 мм). Тогда основной поток тепла пойдёт не внутрь металла (и далее в сторону), а по поверхности металла. Следует заметить, что так будет не только со сталью, но и с любыми другими листовыми материалами, в том числе с утеплителями. Если разогревать не всю поверхность утеплителя, а лишь одну какую-нибудь точку (пятно нагрева) на его поверхности, то в глубине утеплителя появится тепловой поток, направленный вдоль поверхности утеплителя в стороны, что снизит тепловую нагрузку на стену.

Заметим, что в противопожарной практике малые (менее 1 мм) размеры зоны огневого контакта, сравнимые с толщиной кровельной стали, имеют место лишь при коротких замыканиях электрического тока. Поэтому в особо опасных помещениях электропроводку монтируют в металлических трубах. В случае же прогара печи пятно огневого контакта во всяком случае может превысить 1 мм в десятки раз. В этом случае тонкий (с толщиной менее 1 мм) стальной лист будет эффективным лишь тогда, если его расположить не вплотную к стене, а с воздушным зазором, обеспечивающим конвективную циркуляцию воздуха. Другими словами металл защитит стену от возгорания, если его использовать в качестве экрана (рис. 1г).

Впрочем, слой асбеста (например, в виде асбоцементной плиты) также целесообразно использовать в качестве защитного экрана. Ещё более надёжным (и соответствующм СНиП 2.04.05-91) является комбинированное использование прибитого и экранного листов). Эффективность экранной защиты стены показана на рис. 2.

Рис. 2. Распределение температуры и тепловых потоков при противопожарной защите стены металлическими экранами: Тп — температура поверхности первого экрана; Тс — температура защищаемой поверхности сгораемой стены; То — температура обратной поверхности стены; Q — тепловой поток на защитный слой; Qп, Qэ, Qc — радиационные тепловые потоки с поверхности первого и промежуточного экранов, а также с защищаемой поверхности сгораемой стены соответственно; qп, qэ, qc — конвективные тепловые потоки вдоль поверхности первого экрана и промежуточного экранов, а также с защищаемой поверхности сгораемой стены соответственно; q — кондуктивный тепловой поток через толщу стены; dэ — размер межэкранного зазора.

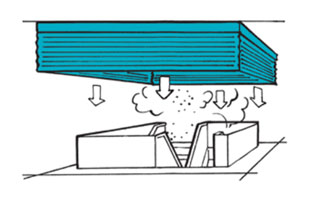

А теперь рассмотрим ситуацию, когда d п (диаметр пятна пламенного воздействия) превышает размеры межэкранных промежутков dэ. В этом случае тепловой поток Q огневого воздействия (например, от множества горелок) нагревает экран «П» точно так же, как и поверхность утеплителя до температуры, к примеру, 1000°С с мощностью 340 кВт/м2. Экран «П» сбрасывает эту поступающую на него энергию инфракрасным излучением Qп = 160 кВт/м2 — в обе стороны от экрана и конвективным теплопереносом qп = 10 кВт/м2 — с обеих поверхностей листа.

В результате на экран «Э» поступает лишь инфракрасное излучение мощностью Qп = 160 кВт/м2. Поглотив этот поток, экран «Э» перераспределяет его на потоки излучения Qэ = 72 кВт/м2 — в обе стороны и потоки конвективного тепла qэ = 8 кВт/м2 — тоже по обе стороны листа. При этом температура экрана «Э» составит около 780°С. Поверхности же стены достигнет инфракрасный тепловой поток Qэ = 72 кВт/м2, который нагреет поверхность стены до температуры Тс = 560°С, что всё-таки выше температуры самовоспламенения древесины.

Таким образом, двух экранов нам не хватает и надо добавить ещё два. В то же время мы видим, что даже два экрана снижают тепловой поток чуть ли не в 5 раз.

И всё же повысить эффективность защиты системы из двух экранов можно. Для этого нужно, чтобы размер зоны огневого воздействия был меньше размеров межэкранных промежутков. Добиться этого — реально, поскольку зазоры между экранами могут достигать 5-10 см. Что при этом изменится? Если в рассмотренной выше ситуации поток лучистой энергии распространялся «фронтом» к защищаемой стенке строго в одном направлении, то теперь на экран «Э» будет поступать лучистый поток Qn расходящимися «веером» лучами, «размазываясь» на большую площадь листа. В результате интенсивность излучения снизится, например, в 10 раз, хотя суммарно в расчёте на весь экран останется прежней. А значит на экран «Э» в центре «теплового веера» поступит лучистый поток интенсивностью всего 16 кВт/м2, а не 160 кВт/м2. Как следствие, температура экрана «Э» в самой горячей точке составит уже 250°С, а не 780°С. Температура же защищаемой стены не превысит 50°С.

Результат, на первый взгляд, — ошеломляющий. Оказывается, можно раскалить газовой горелкой экран «П» до красно-соломенного цвета (с температурой 1000°С в центре пятна), а на небольшом расстоянии от этого пятна — держать руку. Действительно, на практике внешний кожух дважды экранированных печей с хорошо продуваемыми зазорами может оставаться холодным даже при докрасна раскалённой стенке топливника. Это — неоспоримый факт.

Всё тепло, исходящее от стенки топливника в виде лучистой и конвективной энергии, трансформируется в тепловую энергию воздуха, выходящего вверх из межэкранных калориферных промежутков. Внешнего же экрана (кожуха) это тепло практически не достигает. Причём это состояние стабильно — никакого постепенного разогрева кожуха до повышенных температур не происходит и через сутки.

Ни массивные стены из кирпича, ни сверхтолстые слои утеплителя не могут заменить по теплопрегражда-ющим свойствам систему экранов: физические механизмы совершенно разные. Очень важно понять, что слой любого материала (кирпича, утеплителя, стали) сопротивляется передаче через него тепла (с разной эффективностью в зависимости от величины коэффициента теплопроводности конкретного материала).

Другими словами, утеплитель или массивная стена противодействует прохождению тепла из печи (в стационарном режиме после прогрева). Система же экранов, наоборот, старается забрать в себя побольше любого тепла и трансформировать его в конвективный поток горячего воздуха, направленный вверх (или вентилятором — в сторону).

Поэтому в бытовом обиходе нередко говорят, что утеплитель «отражает» тепло (а на самом деле просто не пропускает), а экраны «притягивают», «всасывают» тепло так же, как и холодный непрогретый кирпич. Разница лишь в том, что под действием «всасываемого» тепла кирпич постепенно нагревается сам (а после прогрева начинает сопротивляться передаче тепла). Экраны же не нагреваются, а нагревается обдувающий их воздух (вернее, воздух охлаждает экраны). В любом случае и теплоизолирующий материал, и экраны не дают теплу достичь поверхности защищаемой сгораемой стены. На практике в деле пожарной безопасности целесообразно совмещать оба принципа защиты.

Следует также заметить, что экраны отражают поток инфракрасного лучистого тепла так же, как зеркало отражает видимые лучи. Как и световой поток на любую поверхность частично поглощается, а частично отражается (зеркально в одном направлении или диффузно, то есть матово, во всех направлениях), так и поток инфракрасного лучистого тепла и отражается и поглощается в зависимости от характера поверхности экрана. Утеплитель же может отражать тепло только в том случае, если его внешняя поверхность покрыта отражающим материалом (например, алюминиевой фольгой).

Подводя итог нашим рассуждениям, перечислим меры по предотвращению воспламенения деревянных стен около печи.

Во-первых, надо не дать теплу пройти к стене с помощью слоёв негорючих утеплителей, экранов (в том числе — и отражающих, и теплоёмких, то есть долго разогреваемых преград). Что касается последних (см. рис. 1д), то хоть они — и безусловно надёжны, но, допустим, в бане они нецелесообразны с точки зрения быстроты её протопки.

Во-вторых, на тот случай, если тепловой поток всё же пройдёт к стене, поверхность деревянной стены надо покрыть тонким слоем высокотеплопроводного негорючего материала, чтобы предотвратить возможные локальные подъёмы температуры, характерные для начала воспламенения ворсинок, волокон, заусениц на поверхности «лохматой» древесины.

На древесине всегда сначала воспламеняется какой-нибудь один заусенец. И если он контактирует с листом металла, а ещё лучше окружён (обмазан) высокотеплопроводной штукатуркой, то подъём температуры воспламеняющегося заусенца тотчас гасится сильным теплоотводом. В качестве материала, который хорошо отводит тепло, используют металл, штукатурку (глиняно-песчаную, цементно-песчаную, известковую, алебастровую), желательно по металлической сетке или листовой асбест, укладываемый желательно в мокром виде в смеси с глиной.

В-третьих, на тот случай, если тепло всё же пройдёт к стене и заусенцы начнут воспламеняться, древесину надо обработать химическими огнезащитными составами, которые погасят воспламеняющийся заусенец и не дадут воспламениться основному массиву древесины.

Представим себе, что все поры в древесине заусеницы забиты негорючей солью, которая была введена путём пропитки водным раствором соли с последующим высушиванием. Тогда соль играет роль не просто теплоёмкого буфера, затрудняющего разогрев заусенца до температур воспламенения, но и является тем веществом, которое начинает интенсивно отводить тепло от воспламенившегося «уголька» на кончике заусенца (за счёт большей теплопроводности соли).

Ещё больший эффект будет в том случае, если соль (бура, сернокислый аммоний, углекислый натрий, силикаты щелочных металлов и т.п.), являющаяся кристаллогидратом, будет при температуре воспламенения отдавать кристаллизационную воду. Эта вода, испаряясь, и охладит «уголёк».

Соль также может разлагаться с поглощением теплоты (сульфаты аммония), может выделять летучие вещества, обрывающие цепь химических реакций при воспламенении (антипирены) и, наконец, может расплавиться при температуре воспламенения и закрыть расплавом все поры древесины, не давая проникнуть в них кислороду.

Пропиточных составов и принципов их работы очень много.

К огнезащитным составам относятся не только пропиточные составы, но и огнезащитные покрытия. В простейшем случае это обмазки (типа штукатурки), но содержащие специфические компоненты: волокнистые наполнители, газообразующие вещества, водо-выделяющие кристаллогидраты.

Наиболее дешёвые их образцы: суперфосфатная обмазка СФО (дисперсия суперфосфата в воде), известково-глиносолевая обмазка ИГСО (смесь известкового теста с глиной и поваренной солью). К огнезащитным составам следует отнести также огнезащитные лаки, эмали и краски, характерной особенностью которых является термостойкость смолы (например, кремний-органической).

Огнезащитные лаки представляют собой растворы смол с добавкой функциональных веществ — растворителей, антивспенива-телей, смачивателей и т.п. Если же в лак ввести небольшое количество очень мелкого (высокодисперсного) наполнителя (пигмента, мела, талька, кристаллогидратов, антипиренов), то получается эмаль, дающая после улетучивания растворителя блестящие покрытия, такие же, как и в случае с лаком. А если в лак ввести большое количество не столь уж мелкого наполнителя, можно получить глянцевые (близкие к эмалям), либо полуматовые или матовые (не блестящие) краски.

Сточки зрения противопожарной защиты краски хороши тем, что раствор смолы (лак) впитывается в поры древесины, а наполнители, содержащие ог-негасящие вещества, остаются на поверхности древесины.

В настоящее время в розничной продаже имеется большой ассортимент огнезащитных составов для древесины. К сожалению, химический состав препаратов довольно часто не приводится, что затрудняет выбор оптимальной покупки. Тем более, что сертификатам в нашей стране доверять нельзя—требуется личная пробная проверка.

Таким образом, деревянную стену можно пропитать огнезащитной пропиткой и высушить, покрасить огнезащитной краской и высушить, после чего обмазать огнезащитной обмазкой. Затем следует набить металлическую сетку, по ней нанести штукатурку, закрыть её слоем асбестового картона и листом металла, а в заключение установить защитный экран. Так что возможностей защитить деревянную стену имеется немало.

Источник