Где граница активной зоны фундамента?

16.02.2012, 14:54

17.02.2012, 11:10

17.02.2012, 11:49

17.02.2012, 13:00

Да, конечно речь про активную зону деформации основания.

Так получается что это и есть цель. Хочу разобраться в этом вопросе детально. С нижней границей сжимаемой толщи все понятно, а вот где «условная» граница в горизонте?

В СП 11-105-97. Часть V. «Районы с особыми природно-техногенными условиями» в п.5.4.3 указано: Размеры зоны влияния в плане и по высоте следует устанавливать расчетом (совместно с проектировщиками). При отсутствии необходимых для расчета данных для сооружений не выше II уровня ответственности допускается принимать следующие размеры зоны влияния.

Так вот и хочу докопаться до истины.

Вопрос «вырос» из темы взаимного влияния фундаментов существующих и вновь возводимых сооружений

Понятно. Если говорить только о влиянии нового фундамента (читай: дополнительной нагрузки на основание) на существующие сооружения, откидывая прочие возможные составляющие влияния (разработка котлована, динамические воздействия стройки и пр.), то данная задача решается по общей методике расчета осадки (прил.2 СНиП 2.02.01-83*).

За неимением лучшего, в качестве критерия для ограничения зоны влияния можно принять величину осадки в 1мм (по п. 9.34 СП 22.13330.2011).

Но обычно задача формулируется и решается несколько по-иному: задаются ориентировочной зоной влияния (2. 5)*Нк, Нк-глубина котлована), рассчитывают дополнительные перемещения основания сооружений, попадающих в эту зону, и сравнивают их с допустимыми значениями.

17.02.2012, 19:12

СП «Основания зданий и сооружений»-2004, п. 5.5.37. Вертикальные напряжения на глубине Z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через произвольную точку (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента) определяются алгебраическим суммированием напряжений в угловых точках четырех фиктивных фундаментов. и далее по тексту.

KDS-ekb, метод угловых точек — простой, вам нужно только разобраться с построением «фиктивных» фундаментов, после чего сможете определять напряжения в грунте на любом удалении от фундамента, и на любой глубине. Как и напряжения под фундаментом на любой глубине.

Метод подробно описан в упомянутом СП (как и в СНиП, кстати).

Источник

Методические указания по расчетам оснований инженерных сооружений (стр. 2 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |

Одно и то же сооружение может иметь разную расчетную схему в зависимости от вида предельного состояния, цели расчета, вида учитываемых воздействий и разработанности методов расчета. Чтобы выполнить основные требования по расчету устойчивости сооружений и ограничению деформаций основания следует рассматривать все возможные предельные состояния, поэтому рекомендуется проводить испытания образцов грунта под действием напряжений соответствующих реально действующим в основании конкретных сооружений. В основании различных сооружений грунт испытывает разные условия силового нагружения: от условий простого сдвига до условий трехосного сжатия, трехосного расширения и компрессионного сжатия. Схемы проведения лабораторных и полевых испытаний должен определять инженер-геолог. Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства грунтов.

Поскольку для каждой зоны сферы взаимодействия при проектировании сооружения на стадии рабочей документации (РД) производят окончательный расчет соответствующего инженерно-геологического процесса, то работы внутри зон располагают по расчетным сечениям — вертикальным сечениям зоны сферы взаимодействия, для которых составляют расчетные схемы. В простейшем случае расчетными являются сечения по осям (контурам) сооружения для зоны уплотнения грунтов основания или сечения, перпендикулярные к направлению движения фильтрационного потока для зоны фильтрации.

На основе составленной расчетной схемы основания с учетом требований нормативных документов формулируются конкретные задачи изысканий в пределах сферы взаимодействия проектируемого сооружения:

– изучение всех факторов инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия сооружения с геологической средой;

– расчленение геологического разреза в сфере взаимодействия на инженерно-геологические категории грунтов;

– детальное изучение физико-механических свойств грунтов сферы взаимодействия и выделение инженерно-геологических элементов в разрезе;

– определение нормативных и расчетных значений показателей свойств для инженерно-геологических элементов с целью составления инженерно-геологических разрезов, прогноза развития инженерно-геологических процессов в сфере взаимодействия расчетным методом, с целью составления расчетной схемы: основание-сооружение или геологическая среда-сооружение.

1.2. Определение границ сферы взаимодействия сооружения с геологической средой

Границы сферы взаимодействия сооружения с геологической средой определяют площадь и глубину проведения инженерно-геологической разведки, а в конечном итоге – ее систему и методы выполнения работ.

Границы СВ обоснованно могут быть установлены в случае, если:

–определено точное местоположение проектируемого сооружения;

–разработаны его конструкция и режим эксплуатации;

–выявлены и изучены основные черты геологического строения участка строительства и его гидрогеологических условий;

–определено пространственное положение зон развития инженерно-геологических процессов, которые могут повлиять на устойчивость проектируемого сооружения;

–выявлены и изучены причины возникновения инженерно-геологических процессов и предварительно разработан прогноз их развития.

При обосновании проектов зданий и сооружений сфера воздействия проектируемого сооружения на геологическую среду в первом приближении может быть ограничена:

– по площади – контуром расположения проектируемого здания или сооружения и территорией благоустройства вокруг него;

– по глубине – величиной активной зоны, принимаемой в зависимости от типа фундамента и нагрузки на него и выбранного метода расчета осадки основания.

Величина активной зоны отсчитывается от отметок предполагаемого заложения фундамента, а для свайных фундаментов – от нижних концов свай. Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании, следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и, прежде всего, величины сжимаемой толщи с заглублением ниже нее на 1-2 м. При отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов оснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 1.2. Меньшие значения глубин горных выработок принимаются при отсутствии подземных вод в сжимаемой толще грунтов основания, а большие — при их наличии. Если в пределах глубин, указанных в табл. 1.2, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более приведенных в таблице.

Глубина горных выработок зданий на ленточных и столбчатых фундаментах

Здание на отдельных опорах

Нагрузка на фундамент, кН/м (этажность)

Глубина горной выработки от подошвы фундамента, м

Нагрузка на опору, кН

Глубина горной выработки от подошвы фундамента, м

Источник

2.2.Расчет активной зоны фундамента проектируемого сооружения.

Мощность активной (сжимаемой) зоны грунтов зависит, прежде всего от строения грунтового основания, от свойств грунтов. Сжимаемость грунтов изучается при компрессионных испытаниях в лабораторных условиях или при полевых “штамповых” испытаниях статической нагрузкой. Основные показатели свойств сжимаемости получают в эксперименте: модуль общей деформации Е0, коэффициент сжимаемости а, коэффициент относительной сжимаемости а0.

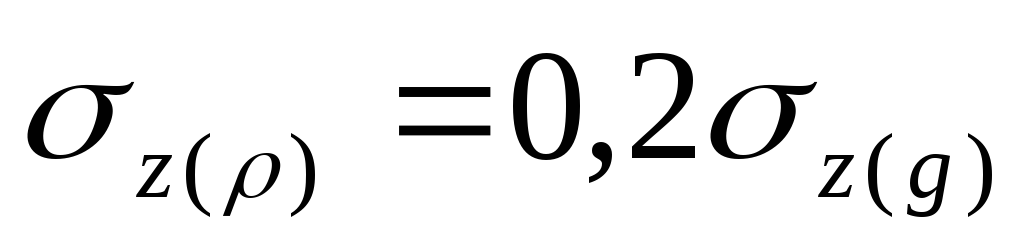

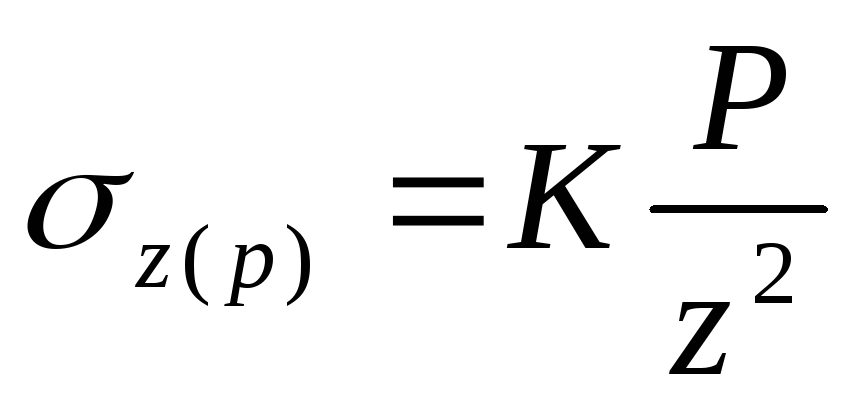

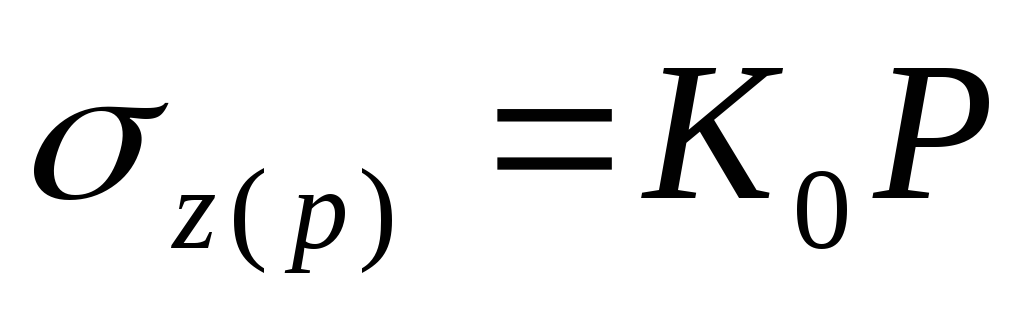

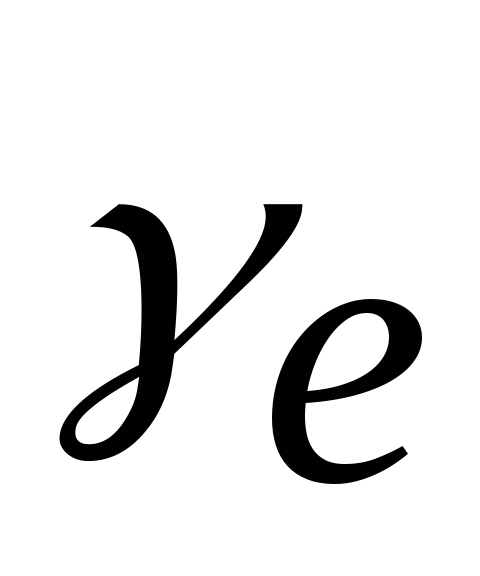

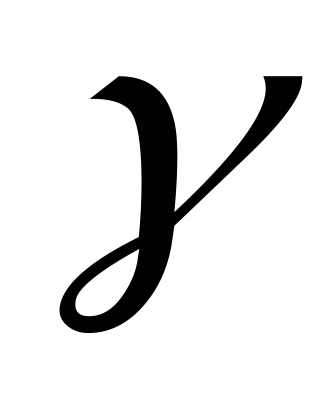

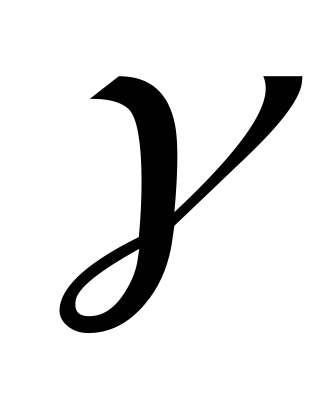

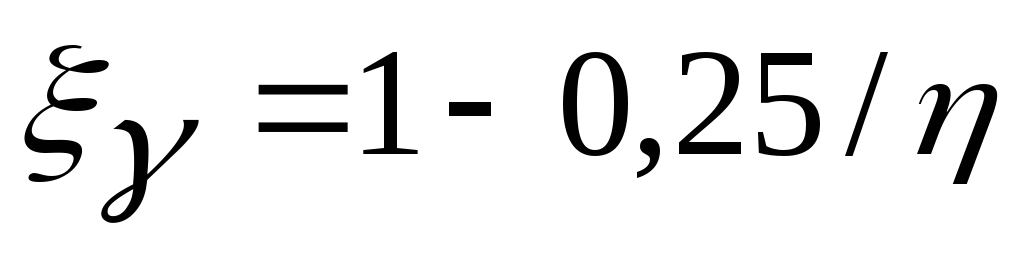

Мощность сжимаемой толщи (активной зоны) оценивается сравнением величин напряжений, возникающих в основании под нагрузкой от сооружения z (p) и напряжений возникающих в грунте под собственным весом вышележащей толщи

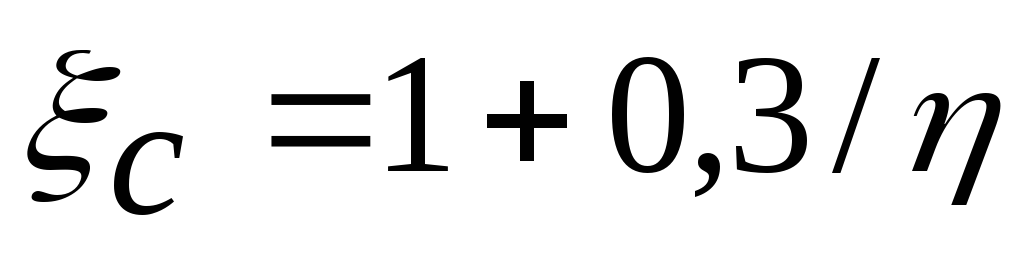

Если в пределах этой глубины залегают слабые грунты с модулем деформации Е0 3 , плотность грунтов с естественной влажностью

-тип фундамента, размеры подошвы его ширина м, длина l м и глубина заложения dn м.

Целью расчетов несущей способности грунтов является обеспечение прочности и устойчивости основания любого типа сооружений.

В общем случае вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания Nи, сложенного несколькими грунтами в стабилизированном состоянии СНиП 2.02.01-83* [1] рекомендует определять по следующей формуле:

Nи=b 1 l 1 (N

b 1 и l 1 -соответственно приведенные ширина и длина подошвы фундамента:

lи и lе— соответственно эксцентриситеты приложения равнодействующей всех нагрузок в уровне подошвы фундамента, причем символом b обозначена сторона фундамента в направлении которой ожидается потеря устойчивости основания, при центральном приложении нагрузки b 1 =b, l 1 =l.

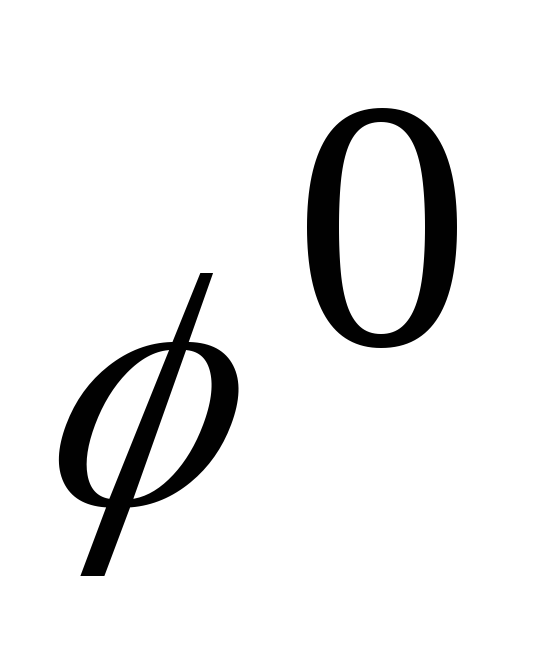

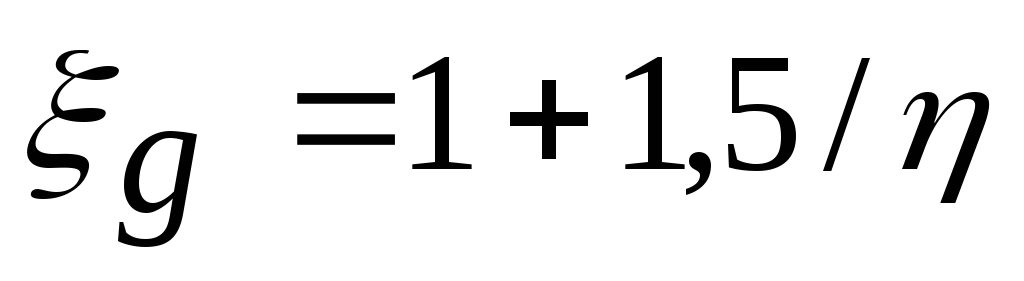

Коэффициенты N

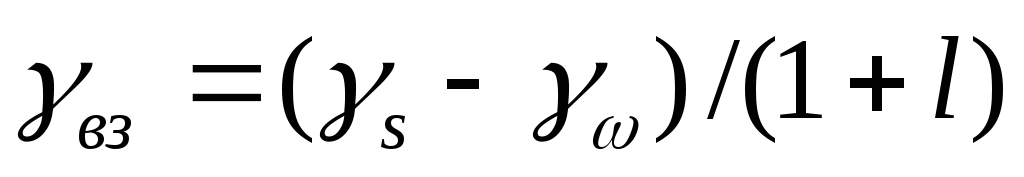

При высоком положении уровня подземных вод значение плотности нужно принимать с учетом взвешивающего действия воды

е- коэффициент пористости грунта

Угол внутреннего трения грунта

Коэффициенты N

Источник