Как рассчитать ливневые стоки с кровли?

Ежегодно на крыши домов выпадают осадки в виде дождя, снега. Иногда более обильные, иногда менее. В разных регионах, в зависимости от их географического расположения, выпадает разное количество осадков. Можно ли рассчитать объем стоков с кровли и зачем это нужно?

Осадки в разных регионах, отличаются своим объемом и частотой выпадения.

Расчет ливневых стоков

Ливневые стоки – это дождевая и талая вода, попадающая в водоотводные стояки.

Расчет дождевых вод, стекающих с поверхности здания, необходим для определения пропускной сп

особности трубы при монтаже ливневой канализации. Расчет важен при определении объема принимающей жидкость емкости (при автономной канализации).

Правильный расчет регламентируется СНиП 2.04.01-85* раздел “Внутренние водостоки” (новый документ СП 30.13330.2011) и СНиП 2.04.03-85 в части расхода дождевых вод (новый документ СП 32.13330.2011).

Достоверно, что расходный расчет ливневых вод с крыш домов возможно рассчитать по двум разным формулам: первая изложена в СНиП 2.04.01-85* (внутренняя), вторая в СНиП 2.04.03-85 (наружная). При этом, при равных условиях, по первой формуле расход получается значительно больше.

Расчет по внутренней формуле определяет расход как произведение объема осадков на площадь кровли. Наружная формула более сложная. Там множество коэффициентов, понижающих расчетный расход.

Расчет дождевых вод, необходимых к отводу, лучше производить по формулам, приведенным в СНиП 2.04.01-85:

При автономной системе канализации целесообразнее собирать воду для хозяйственных нужд в отдельную емкость.

- для кровель с уклоном до 1,5% включительно – Q=Fq20 / 10000;

- для кровель с уклоном больше 1,5% – Q=Fq5 / 10000;

F – водосборная площадь, кв.м.;

q20 – интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85);

q5 – интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 минут при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяется по формуле:

где n – параметр, применяемый согласно СНиП 2.04.03-85.

При расчете водосборной площади необходимо учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к крыше, и стен, возвышающихся над ней.

После расчета дождевых и талых вод и получения результата подбирается необходимый диаметр трубы. Это нужно для того, чтобы пропускная способность трубы не получилась меньше, чем требуется. Расход жидкости, приходящийся на водоотводный стояк, не должен превышать данные, приведенные в таблице.

| Диаметр водосточного стояка, мм | 85 | 100 | 150 | 200 |

| Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с | 10 | 20 | 50 | 80 |

Основные методы отведения стоков

Схема устройства водосточной системы. При расчете водосборной площади необходимо учитывать 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к крыше, и стен, возвышающихся над ней.

Для отведения осадков с поверхности зданий используют два основных метода.

Первый метод – точечное отведение. Этот метод основывается на сливе водных масс с поверхности здания путем создания уклонов в сторону принимающих воронок. Далее в водоотводную систему.

Второй метод – линейное отведение. Согласно этому методу, все воды с поверхности крыши стекают к водоприемному желобу (такие желоба выполнены с уклоном к водосточной трубе) и по нему сбрасываются в систему водоотвода. Вода уходит в наружные сети дождевой канализации. При отсутствии таковой стоки принимаются в открытые лотки около здания.

При автономной системе канализации целесообразнее собирать воду для хозяйственных нужд в отдельную емкость. Ёмкость должна быть оборудована системой перелива.

Каким методом воспользоваться?

Точечное отведение стоков применяется на плоских крышах. Плоские крыши обычно проектируются с внутренними водостоками, находящимися в центре плиты. Кровельные плоскости таких крыш выполнены с уклоном. Вода движется по кровельным поверхностям и лоткам к приемной трубе внутреннего водостока. На плоскости необходимо устанавливать не менее двух воронок.

Линейное отведение стоков проектируется на скатных кровлях. Кровли бывают односкатными, двускатными, четырехскатными и еще более сложными. Этот вид крыш чаще проектируются с внешними водосточными трубами. Можно встретить с внутренним водостоком. Низ кровли, выходящий за границы наружных стен, именуется «свес». Нижняя кромка называется «капельник». На сложных видах крыш, в местах соединения двух поверхностей, образуется желоб, по которому ливневая вода стекает к водостокам. Этот желоб называется «ендова».

При любых видах кровли расстояние между воронками не должно превышать 48 м.

После расчета расхода воды на всю кровлю и определения метода отведения стоков подбирается размер водостоков и количество воронок. Общий расход делится на расход воронки по паспорту (у разных производителей этот показатель составляет около 7-10 л/с).

Пример расчета ливневых стоков с крыши

Для расчета возьмем дом в Саратове с двускатной кровлей. Площадь кровли составляет 200 кв.м. Уклон крыши равен 1,5%.

Рассчитаем объем дождевых и талых вод, необходимых к отведению.

Используем первую формулу Q=Fq20 / 10000. Эта формула применяется при уклоне кровли до 1,5% включительно.

Для начала определим необходимую площадь F. В примере простая двускатная крыша без примыкающих вертикальных стен и стен, возвышающихся над ней. Показатель будет равняться 200 кв.м.

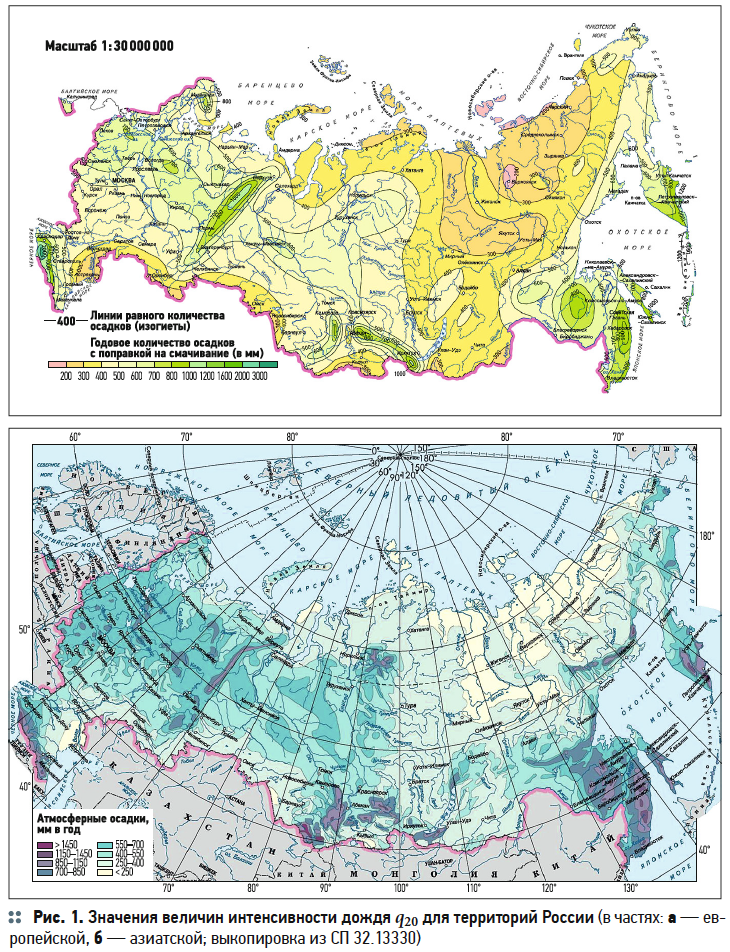

При определении q20 обратимся к СНиП 2.04.03-85. Значения величин интенсивности дождя.

Интенсивность дождя, л/с на 1 га, для Саратова продолжительностью 20 минут равняется 80.

Отсюда следует расчет:

Для отведения атмосферных осадков с кровли подходит линейный метод. Расчет показал, что для крыши площадью 200 кв.м., согласно таблице, достаточно одного 85 мм водосточного стояка. С учетом того, что крыша двускатная, необходимо 2 воронки.

Системы водоотведения – это необходимость в инженерном проектировании зданий и сооружений. Вовремя не отведенные ливневые и талые воды разрушают фундамент. Правильный расчет ливневых стоков – это уверенность в том, что вода не хлынет через край крыши, а длинные сосульки не разрушат ее.

Источник

О расчёте внутренних водостоков

В Своде Правил (СП) 30.13330. 2016 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”» [1] (пункты 8.7.9–8.7.11) приводятся рекомендации по расчёту внутренних водостоков зданий, в том числе и с плоскими [2] кровлями (ВВПК). Однако, как показал анализ в свете современных представлений [3], их нельзя признать достаточными для подбора элементов ВВПК, минимизирующего [4] затраты на весь их жизненный цикл (ЖЦ) в конкретных условиях.

В пункте 8.7.12 [1] рекомендуется: «Водосточные стояки… рассчитывать на гидростатическое давление при… переполнениях…», то есть они должны транспортировать дождевые стоки полным сечением. При этом в пункте 8.7.10 [1] рекомендуется: «Расчётный расход дождевых вод, приходящийся на водосточный стояк, не должен превышать величин, приведённых в табл. 7». Полностью согласиться с этой рекомендацией нельзя, так как расчёты (табл. 1) показывают, что скорости течения дождевых стоков Vр по водосточным стоякам указанных диаметров d при максимально допустимых для них расходах Qр будет различаться на 11–61 %. То есть получается так, что по непонятной причине для некоторых диаметров рекомендуемые расходы либо занижены, либо завышены. В этой связи представляется, что было бы вполне приемлемым использование для указанных диаметров больших расходов Qр (табл. 1, строка 6, столбцы 2, 3 и 5).

В пункте 8.7.9 [1] рекомендуется: «Расчётный расход дождевых вод Q [л/с], с водосборной площади следует вычислять по формулам:

для кровель с уклоном до 1,5 % включительно: Q = Fq20 /10 000, (24)

для кровель с уклоном свыше 1,5 %: Q = Fq5 /10 000, (25)

где F — водосборная площадь, м²; q20 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 минут при периоде однократного превышения расчётной интенсивности, равной одному году (принимаемая согласно СП 32.13330); q5 — интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью пять минут при периоде однократного превышения расчётной интенсивности, равной одному году, вычисляемая по формуле:

где n — параметр, принимаемый согласно СП 32.13330».

В пункте 8.7.11 [1] рекомендуется: «При определении расчётной водосборной площади следует дополнительно учитывать 30 % суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней».

Интенсивность дождя q20 в (24) для данной местности продолжительностью 20 минут при P = 1 год для гидравлического расчёта ВВПК можно принимать по рис. 1, а для районов, которые не изучены, расчётным [5] путём.

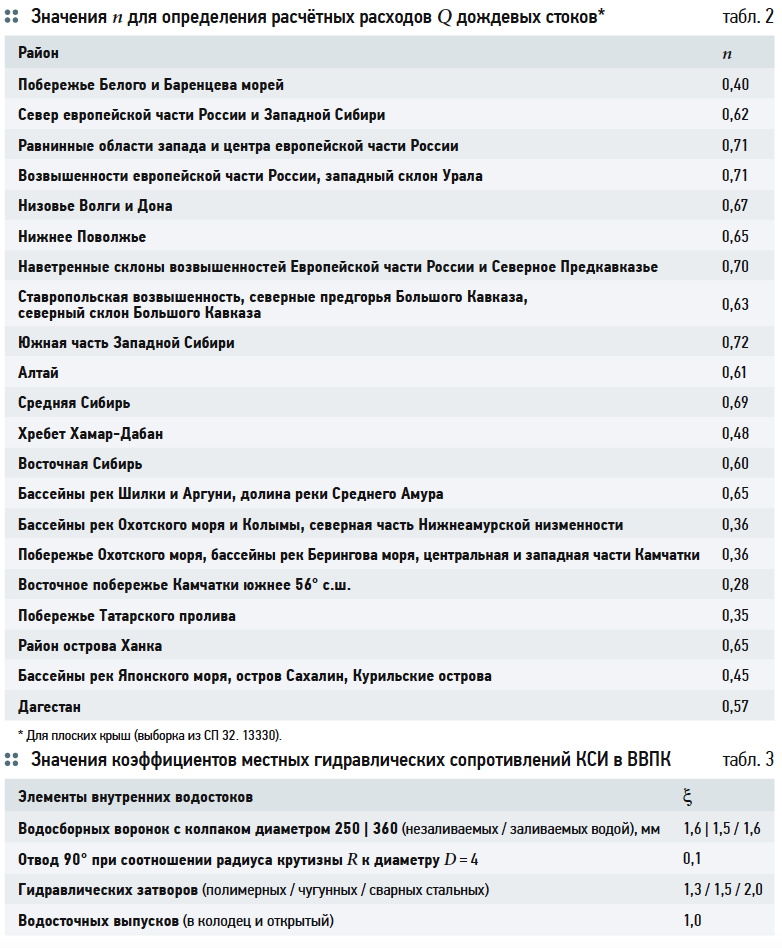

Показатель степени n для (26) следует принимать по табл. 2.

К сожалению, в Своде Правил [1] не хватает данных для разработки алгоритмов гидравлических расчётов, минимизирующих затраты [4] на весь ЖЦ ВВПК с учётом конкретных условий.

Тем не менее, можно представить схемы расчётов ВВПК, работающих как в напорном режиме, так и в безнапорном. Для сброса посредством напорных ВВПК расчётного расхода дождевых вод Q с водосборной площади F вначале определяем необходимое количество напорных водосборных стояков Nвс.

Для этого принимаем априори их диаметр dр и, руководствуясь данными табл. 7 [1], определяем Nвс ≈ Q/Qр. Затем подбираем для водосборных стояков соответствующие водосборные воронки (согласно пункту 8.7.10 [1] их пропускная способность Qвв должна указываться в паспортах на них).

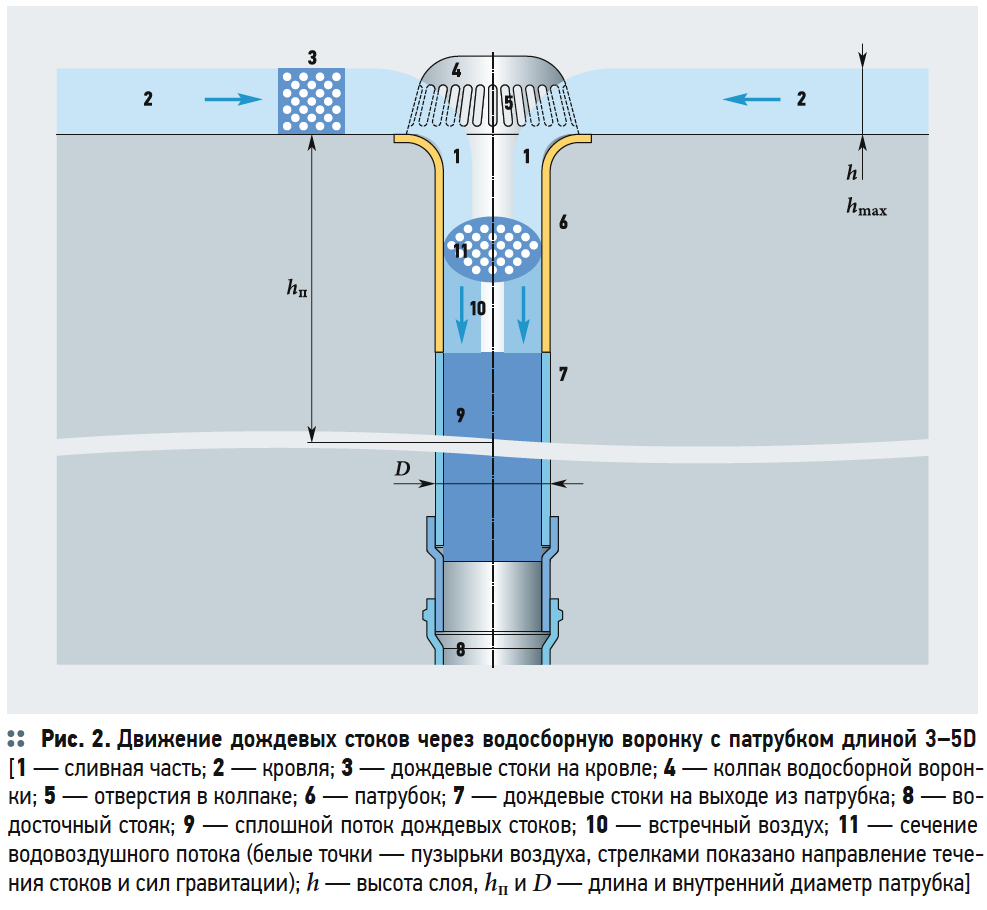

Движение дождевых стоков [6] через водосточную воронку (от отверстий в её колпаке, по сливной части и патрубок в водосточный стояк и далее через гидравлический затвор в водосточный выпуск) происходит под действием собственных сил гравитации и давления слоя жидкости, накапливаемого на кровле вокруг воронки (рис. 2).

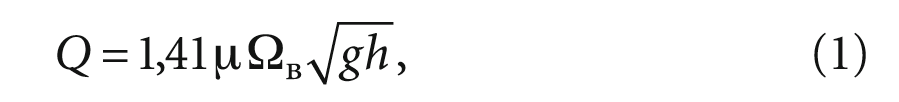

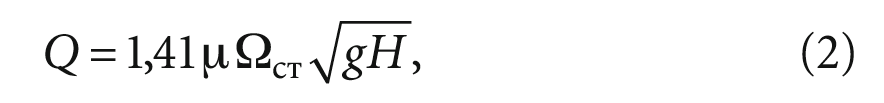

Расход Q, протекающий через воронку с патрубком, например, длиной 3–5D, связан соответствующим образом с её конструкцией и во многом зависит от высоты h слоя дождевых стоков вокруг неё:

где m — коэффициент расхода, зависящий от конструкции водосточной воронки; Ов — площадь рабочего сечения воронки, м². При длине патрубка водосточной воронки более 10–12D кольцевой водовоздушный поток 10 (рис. 2) смыкается, и в системе «водосточная воронка — водосточный стояк», как правило, возникает напорное течение жидких атмосферных осадков 9. Если дождевые стоки движутся сплошным потоком без существенного включения воздушных пузырьков или воздушных струй, то пропускная способность [м³/с]:

где Ост и H — площадь живого сечения и высота водосточного стояка, [м²] и [м], соответственно.

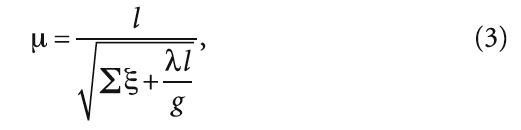

Коэффициент расхода при напорном режиме движения дождевых стоков во внутренних водостоках зданий с плоскими кровлями:

где Σξ — сумма коэффициентов местных гидравлических сопротивлений (табл. 3); λ — коэффициент гидравлического сопротивления трения по длине водосточного трубопровода; l — длина водосточного трубопровода, м.

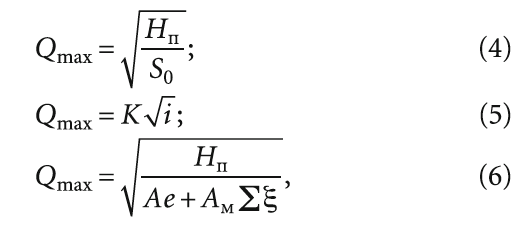

При течении дождевых стоков по ВВПК (по пути: воронка → стояк → горизонтальный отводной трубопровод) в напорном режиме, наступающем при достижении критической глубины hкр [м], слоем дождевых осадков, выпадающих на кровлю здания, максимальный расход Qmax [м³/с], может быть определён по следующим формулам:

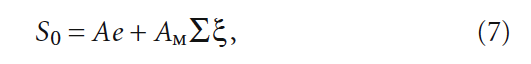

где Нп — полный напор, равный разности отметок поверхности слоя дождевых стоков на кровле и лотка горизонтального отводного трубопровода, м; S0 — полное сопротивление трубопровода ВВПК [м], которое определяют по формуле:

где А — удельное сопротивление трения по длине трубопровода, м·с²/л²; выбирают в зависимости от материала труб; Ам — удельное местное сопротивление, м·с²/л²; К — расходная характеристика водосточной системы, м³/с; e — гидравлический уклон трубопроводов ВВПК.

В общих случаях размеры водосточных стояков, сборных водосточных трубопроводов, гидрозатворов и водосточных выпусков следует определять посредством гидравлических расчётов по методике для напорных сетей [7].

В случае, когда требуется, чтобы полная потеря напора ΔН в (включая отверстия в колпаке водосборной воронки, водосборную воронку, водосточный стояк, примыкающий участок сборного трубопровода, гидравлический затвор и водосточный выпуск) не превышала бы располагаемый напор Н, то есть ΔН ≤ Н, сначала определяют расчётный расход жидких атмосферных осадков Qp, поступающих с расчётной площади F [м²], кровли здания в рассчитываемую водосточную воронку. Затем вычисляют полную потерю напора ΔН во всём ВВПК при расходе Qp по формулам:

Если в результате гидравлического расчёта ВВПК получается, что ΔН > Н, то производят повторный её гидравлический расчёт. При этом можно использовать несколько вариантов. В одном из них используется замена труб: на больший диаметр либо на другой материал, например, вместо чугунных труб — полимерные. В другом варианте уменьшают водосборную площадь, приходящуюся на используемую в расчётах водосборную воронку. Третий вариант предполагает комбинацию первого и второго варианта в различных сочетаниях параметров.

При гидравлических расчётах ВВПК целесообразно использовать коэффициенты запаса с целью учёта возможного увеличения гидравлического сопротивления её элементов с течением времени (из-за зарастания или коррозии внутренней поверхности воронки, водосточных труб и деталей) K3 и вероятности однократного превышения расходов K4, которые можно определить по формулам:

Практика показывает, что в гидравлических расчётах целесообразно применять приближенные значения величин К3 = 1,2 и К4 = 1,1 (для обычных) и К3 = 2 и К4 = 1,4 (для ВВПК, переполнение которых может причинить значительный материальный ущерб).

Формулы (1)–(11) распространяются в основном на гидравлический расчёт самых простых водосточных систем с одной какой-либо воронкой на стояке.

Если руководствоваться тем (пункт 8.7.10 [1]), что пропускная способность водосборной воронки Qвв известна, то можно использовать другую схему расчёта ВВПК, работающих в безнапорном режиме. Для этого вначале определяем необходимое количество Nвв водосборных воронок для пропуска расчётных расходов дождевых стоков, то есть Nвв ≈ Q/Qвв. После этого вычисляем расход Qвс, который должен транспортироваться самотёком по водосточному стояку, то есть Qвc ≈ 0,5Qвв. Затем по табл. 7 [1] подбираем диаметр dр безнапорных водосточных стояков. Размеры сборных водосточных трубопроводов, гидрозатворов и водосточных выпусков следует определять посредством гидравлических расчётов по методике для безнапорных канализационных сетей [7]. При этом следует также учитывать материалы (металлы/полимеры) трубных изделий, предполагаемых к использованию.

Использование в ВВПК полимерных труб [8–11] требует особого рассмотрения, так как их долговечность связана с длительностью [12] воздействия на них внутренних давлений. (Такое рассмотрение можно будет выполнить в дальнейшем на страницах журнала С.О.К.)

На этом можно было бы и остановиться. Однако… В пункте 8.7.12 Свода Правил [1] касательно расчёта внутренних водостоков акцент сделан на явлении, могущем иметь место, — так называемых «переполнениях». Однако как именно могут возникнуть переполнения, в СП на этот счёт никаких сведений не приводится.

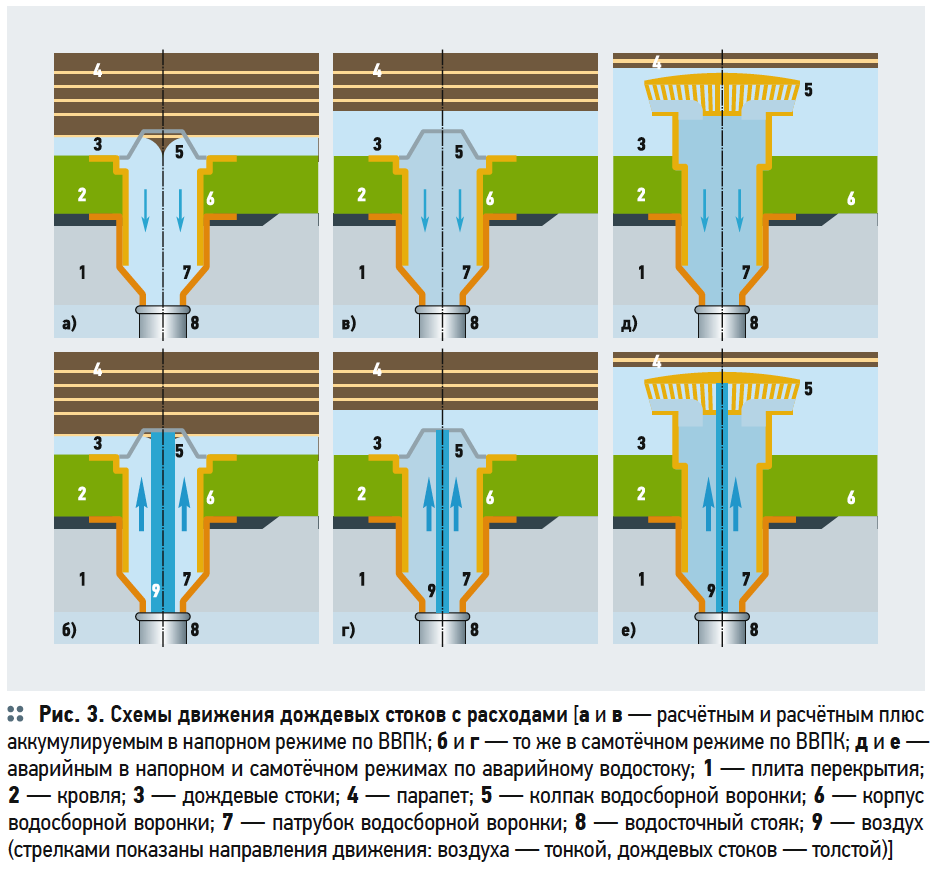

Ранее было показано [3], что накапливаемый на плоской крыше объём Wmax дождевых вод целесообразно подразделить на четыре части (с объёмами W1, W2, W3, W4) и объём одной из них W2 принять в качестве расчётного сброса (рис. 3а и 3б) (расход для выбора типов водосборных воронок и диаметров водосточных стояков, вначале расчётных dр, а затем фактических — внутренних dв либо наружных dн). Объёмы дождевых вод других частей — W3 и W4 предложено считать в качестве аккумулирующего (рис. 3в и 3г) и аварийного (рис. 3д и 3е) расходов, соответственно. Как это следует выполнять? (Этот вопрос в случае заинтересованности научно-технической общественности можно будет рассмотреть в следующих статьях.)

В заключение следует отметить, что использование рекомендаций Свода Правил (СП) 30.13330.2016 «Актуализированной редакции СНиП 2.04.01–85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”» совместно с рассмотренными в статье положениями могут вполне расширить возможности проектировщиков при проведении гидравлических расчётов с целью минимизации затрат на весь жизненный цикл (ЖЦ: проектирование → монтаж → эксплуатация → ремонт → утилизация) внутренних водостоков зданий и сооружений с плоскими кровлями различного назначения.

(Каким образом функциональные назначения кровель могут влиять на внутренние водостоки, целесообразно проанализировать в следующих публикациях, в случае заинтересованности научно-технической общественности.)

Источник