Расчет фундаментов мелкого заложения

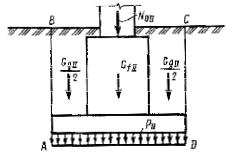

Расчет фундаментов мелкого заложения необходим для уточнения его геометрических размеров и выбора разновидности фундамента. Он сводится к расчету трех факторов: величины давления здания на грунт, силы давления грунта в результате морозного пучения и определение прочности рамы фундамента.

Нагрузка здания – это совокупность передаваемых нагрузок, в упрощенном расчете – масса всего строения, распределенная на 1 м 2 нижней плоскости фундамента. Сила деформации пучения определяется по справочным данным для конкретного типа грунта. Прочность рамы зависит от геометрии фундамента и применяемой арматуры.

Расчет нагрузки здания

Для того чтобы вычислить массу здания, необходимо иметь проект, учитывающий размеры строения, материалы, конструкцию и прочие его особенности. Расчет нагрузки на фундамент ведется с учетом зимней снеговой нагрузки. Способ расчета прост: вычисляют массы отдельных конструктивных частей строения, суммируют их и делят на площадь подошвы фундамента. Определяют для данного типа грунта удельное расчетное сопротивление грунта R0 и сопоставляют его с полученным значением удельной нагрузки N. Если R0 2 .

Морозное пучение и выбор типа мелкозаглубленного фундамента

Понятие «пучинистые грунты» многих ставит в тупик. Попробуем разобраться, что это такое. Различные грунты обладают разной способностью накапливать влагу. Крупнозернистый песок, скальные породы не задерживают воду, а глины, наоборот, связывают ее, становятся пластичными и долго остаются влажными. Вода при замерзании расширяется, при этом грунт, содержащий много влаги, увеличивается в размерах. Это явление получило название «морозное пучение».

В зависимости от состава и размера частиц грунты можно разделить на 5 групп – они приведены в таблице 1.

В зависимости от группы грунта выбирают конструкцию мелкозаглубленного фундамента по рисунку и определяют его габаритные размеры, глубину заложения и высоту подсыпки. Вычисляют площадь нижнего основания фундамента Af.

Источник

10.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

Расчет фундамента мелкого заложения начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров, к которым относятся глубина заложения фундамента, размеры и форма подошвы. Затем для принятых размеров фундамента производят расчеты основания по предельным состояниям.

Вследствие причин, рассмотренных в гл. 9, расчет по второй группе предельных состояний (по деформациям основания) является основным и обязательным для всех фундаментов мелкого заложения. Расчет по первой группе предельных состояний (по несущей способности основания) является дополнительным и производится в одном из следующих случаев: сооружение расположено на откосе или вблизи него; на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки; основание сложено слабыми грунтами, обладающими малым сопротивлением сдвигу, или, напротив, представлено скальными грунтами. В первых двух случаях расчет по первой группе предельных состояний не производят, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.

Установив окончательные размеры фундамента, удовлетворяющие двум группам предельных состояний, переходят к его конструированию. Расчет фундамента как железобетонной конструкции рассматривается в соответствующем курсе, здесь же отметим, что соблюдение правил конструирования массивных и сборных гибких фундаментов позволяет исключить проверку их на прочность и трещиностойкость.

Определение глубины заложения фундамента. Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения, поэтому естественно стремление принять глубину заложения как можно меньшей. Однако в силу того, что верхние слои грунта не всегда обладают необходимой несущей способностью или же конструктивные особенности сооружения требуют его заглубления, при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов, основными из которых являются инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, глубина сезонного промерзания грунтов, конструктивные особенности возводимого сооружения, включая глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

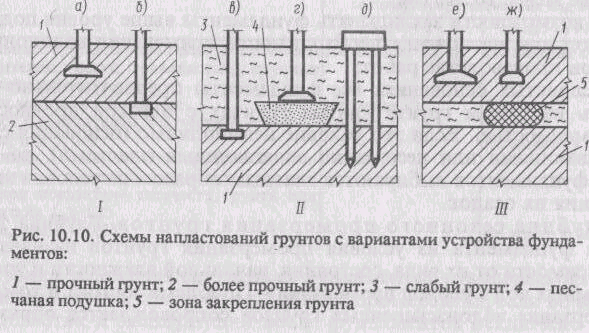

Инженерно-геологические условия строительной площадки. Учет инженерно-геологических условий строительной площадки заключается главным образом в выборе несущего слоя грунта, который может служить естественным основанием для фундаментов. Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов по геологическим разрезам. Несмотря на то что каждая площадка обладает сугубо индивидуальным геологическим строением, все многообразие напластований можно, следуя Б. И. Далматову, представить в виде трех схем, показанных на рис. 10.10.

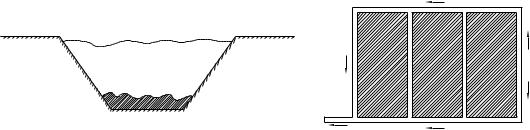

Схема I. Площадка сложена одним или несколькими слоями прочных грунтов, при этом строительные свойства каждого последующего слоя не хуже свойств предыдущего. В этом случае глубина заложения фундамента принимается минимальной, допускаемой при учете сезонного промерзания грунтов и конструктивных особенностей сооружения (рис. 10.10, а). Иногда за несущий принимают слой более плотного грунта, залегающий на некоторой глубине, если это решение экономичнее (рис. 10.10, б).

Схема II. С поверхности площадка сложена одним или несколькими слоями слабых грунтов, ниже которых располагается толща прочных грунтов. Здесь возможны следующие решения. Можно прорезать слабые грунты и опереть фундамент на прочные, как это показано на рис. 10.10, в. С другой стороны, может оказаться более выгодным прибегнуть к укреплению слабых грунтов или замене их песчаной подушкой (рис. 10.10, г). Если же мощность слабого слоя окажется чрезмерно большой, то рекомендуется перейти на свайные фундаменты (рис. 10.10, д).

Схема III. С поверхности площадки залегают прочные грунты, а на некоторой глубине встречается один или несколько слоев слабого грунта. В данной ситуации возможно принять решение по схеме II, но так как при этом придется прорезать толщу прочных грунтов, то более выгодным может оказаться или использование прочного грунта в качестве распределительной подушки (при обязательной проверке прочности слабого подстилающего слоя), как это показано на рис. 10.10, е, или закрепление слоя слабого грунта, как это показано на рис. 10.10, ж, что позволит существенно уменьшить размер подошвы фундамента.

При выборе типа и глубины заложения фундамента по любой из рассмотренных схем придерживаются следующих общих правил:

минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории;

глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10. Г5 см; по возможности закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

в слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо (основания с выкликивающими или несогласно залегающими пластами), то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания их осадок.

Глубина сезонного промерзания грунтов. Глубина заложения фундамента из условия промерзания грунтов назначается в зависимости от их вида, состояния, начальной влажности и уровня подземных вод в период промерзания. Проблема состоит в том, что промерзание водонасыщенных грунтов сопровождается образованием в них прослоек льда, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев, расположенных ниже уровня подземных вод. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента, которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности относятся к непучинистым грунтам, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания в любых условиях.

Практикой установлено, что, если уровень подземных вод во время промерзания находится от спланированной отметки земли на глубине, равной расчетной глубине промерзания плюс 2 м (что связано с высотой капиллярного поднятия подземных вод), в песках мелких и пылеватых с любой влажностью и в супесях твердой консистенции глубина заложения фундаментов наружных стен и колонн назначается без учета промерзания грунта. Во всех остальных грунтовых условиях глубина заложения наружных фундаментов назначается не менее расчетной глубины промерзания. Исключение составляют площадки, сложенные суглинками, глинами, а также крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем при показателе текучести глинистого грунта или заполнителя IL

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундамента при глубине поверхности подземных вод dw, м

Скальные крупноблочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

Источник

1.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

Расчет ФМЗ начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров (это глубина заложения фундамента и размер его подошвы).

Далее производят расчет по двум предельным состояниям:

I – Расчет по прочности (устойчивость)

II – Расчет по деформациям, которые являются основным и обязательным для всех ФМЗ.

А расчет по I группе предельных состояний является дополнительным и производится в одном из следующих случаев:

− Сооружение расположено на откосе (склоне) или вблизи него;

− На основание передаются значительные по величине горизонтальные нагрузки;

− В основании залегают очень слабые грунты (или текучие и текучепластичные глинистые грунты и т.п.), обладающие малому сопротивлению сдвигу;

− В основании залегают наоборот, очень прочные – скальные грунты. Установив окончательные размеры фундамента, удовлетворяющие

двум группам предельного состояния, переходят к его конструированию (курс ЖБК).

1.3. а . Определение глубины заложения фундамента

Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения. Однако при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов:

− Геологическое строение участка и его гидрогеология (наличие воды);

− Глубина сезонного промерзания грунта;

− Конструктивные особенности здания, включая наличие подвала, глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

1. Учет ИГУ строительной площадки заключается в выборе несущего слоя грунта. Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов. По геологическим разрезам. Все многообразие напластования грунта можно представить в виде трех схем:

Рис 10.10. Схемы напластований грунтов с вариантами устройства фундаментов:

1 – нормальный грунт; 2 – более прочный грунт; 3 – слабый грунт; 4 – песчаная подушка; 5 – зона закрепления грунта.

При выборе типа и глубины заложения фундамента придерживаются следующих общих правил :

− Минимальная глубина заложения фундамента принимается не менее 0,5 мот планировочной отметки;

− Глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10-15 см;

− По возможности закладывать фундаменты выше УГВ для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

− В слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо, то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания осадок.

2. Глубина сезонного промерзания грунта.

Проблема заключается в том, что многие водонасыщенные глинистые грунты обладают пучинистыми свойствами, т.е. увеличивают свой объем при замерзании, за счет образования в них прослоек льда. Замерзание сопровождается подсосом грунтовой воды из ниже лежащих слоев .за счет

чего толщина прослоек льда еще более увеличивается. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента. Которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому их увлажнению, снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. К непучинистым грунтам относят: крупнообломочный грунт с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания (в любых условиях).

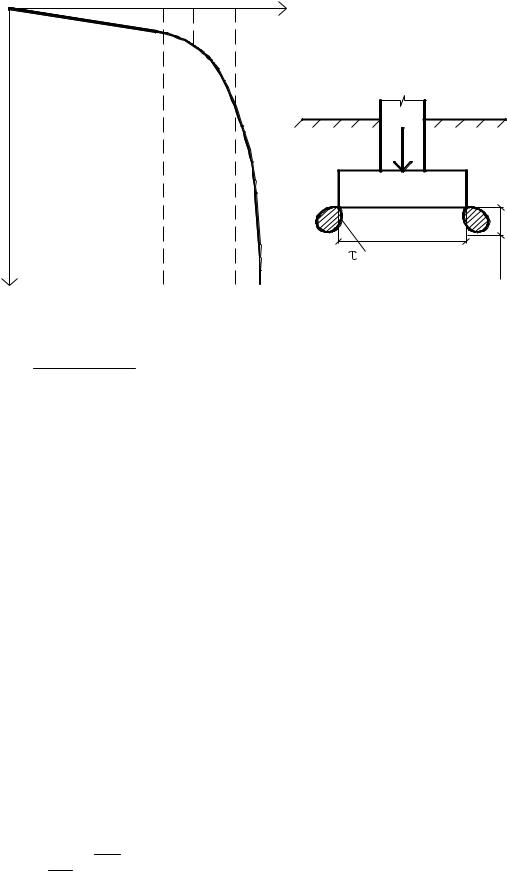

силы морозного пучения

Рис. Схема морозного пучения основания

d f – глубина сезонного промерзания грунтов.

Если d f – фундамент поднимается.

Надо пройти мощность промерзания грунта и заложить фундамент на большую глубину (в Подмосковье это 1,4 м). d>d f

Для малых зданий (дачные постройки) настоящий бич – боковые силы пучения грунта:

K h – коэффициент, учитывающий тепловой режим подвала здания.

d fn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта

d fn = d o

M t – коэффициент, численно равный ∑ абсолютных значений (-) температур за зиму в данном районе.

d o – коэффициент, учитывающий тип грунта под подошвой фундамента.

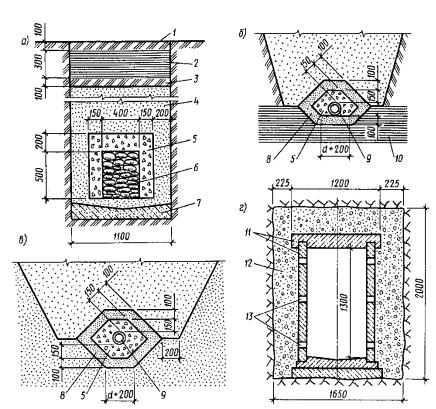

3. Конструктивные особенности сооружения.

Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются:

− Наличие и размеры подвальных помещений, приямков или фундаментов под оборудование;

− Глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений;

− Наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкций самого фундамента.

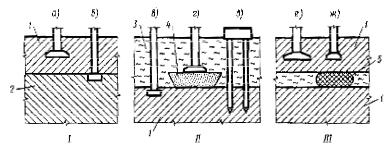

Глубина заложения фундамента принимается на 0,2-0,5 м ниже

отметки пола подвала (или заглубленного помещения), т.е. на высоту фундаментного блока.

Фундаменты сооружения или его отсека стремятся закладывать на одном уровне.

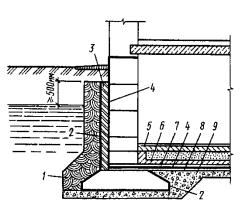

Рис. 10.11. Выбор глубины заложения фундамента в зависимости от конструктивных особенностей сооружения:

а – здание с подвалом в разных уровнях и приямком; б – изменение глубины заложения ленточного фундамента; 1 – фундаментные плиты; 2 – приямок; 3 – трубопровод; 4 – стена здания; 5 – подвал; 6 – ввод трубопровода; 7 – стеновые блоки.

В других случаях, разность отметок заложения расположенных рядом фундаментов ( h) не должна превышать:

D h £ a × ( tg ϕ I + c P I )

a – расстояние в свету между фундаментами;

p – среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать на одном уровне, либо проведение специальных мероприятий (шпунтовые стены).

Ввод коммуникаций (трубы водопровода, канализации) должен быть заложен выше подошвы фундамента.

Рис. Схема неправильного и правильного ввода коммуникаций

При этом условии трубы не подвержены дополнительному давлению от фундамента, а фундаменты не опираются на насыпной грунт траншей, вырытых для прокладки труб. Кроме того, при необходимости замены труб не будут нарушены грунты основания.

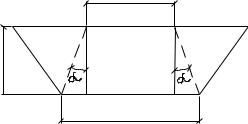

1.3. б Форма и размер подошвы фундамента

Форма бывает любая (круглая, кольцевая, многоугольная, квадратная, прямоугольная, ленточная, табровая, крестообразная и более сложная форма), но, как правило, она повторяет форму опирающейся на нее конструкцию.

Площадь подошвы предварительно может быть определена из условия:

P II – среднее давление под подошвой фундамента от основного сочетания расчетных нагрузок при расчете по деформациям;

R – расчетное сопротивление грунта основания, определяемое по формуле СНиП.

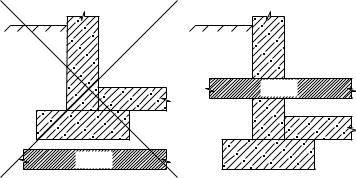

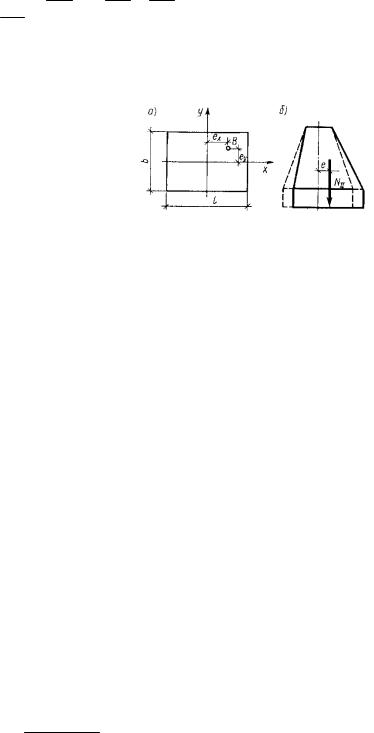

Рис. 10.12. Расчетная схема центрально нагруженного фундамента.

Реактивная эпюра отпора грунта при расчете жестких фундаментов принимается прямоугольной. Тогда из уравнения равновесия:

N II + G f + G g = A × R o

Сложность в том, что обе части выражения содержат искомые геометрические размеры фундамента. Но в предварительных расчетах вес грунта и фундамента в ABCD заменяют приближенно на:

G f + G g = γ m × d × A , где

γ m – среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах;

d – глубина заложения фундамента, м.

N II + γ m × A × d = A × R o Þ A =

— необходимая площадь подошвы

Тогда ширина подошвы (b):

а) в случае ленточного фундамента; A=b·1п.м.:

б) в случае столбчатого квадратного фундамента; A=b 2 :

в) в случае столбчатого прямоугольного фундамента:

b l = n — задаемся отношением длины фундамента (l) к его ширине (b) (т.к.

фундамент повторяет очертание опирающейся на него конструкции).

Отсюда: l = nb Þ A = lb = nb 2 Þ b =

в) в случае столбчатого круглого фундамента:

b = D – диаметр фундамента.

A = π D 4 2 Þ D = 2

После предварительного подбора ширины подошвы фундамента b=f(R o ) необходимо уточнить расчетное сопротивление грунта – R=f(b, φ, c, d, γ).

Зная точное R. Снова определяют b. Действия повторяют, пока два выражения не будут давать одинаковые значения для R и b.

После того. Как был подобран размер фундамента с учетом модульности и унификации конструкций проверяют действительное давление на грунт по подошве фундамента.

Чем ближе значение P II к R, тем более экономичное решение.

Этой проверкой мы проверяем возможность расчета по линейной теории деформации грунта.

Если условие не соблюдается, тогда расчет необходимо вести по нелинейной теории, что значительно его осложняет.

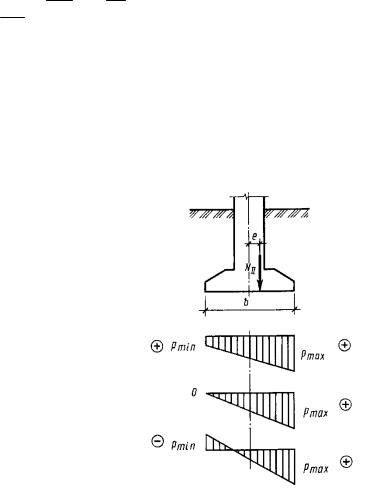

1.3. в . Внецентренно нагруженные фундаменты

Это такие фундаменты, у которых равнодействующая внешних нагрузок (сил) не проходит через центр тяжести его подошвы.

Давление на грунт по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимается изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения определяются по формулам внецентренного сжатия.

A = l × b ; W = b 2 l

Приходим к более удобному для расчета виду:

P max = N A II (1± 6 b e ) , где

N II – суммарная вертикальная нагрузка, включая G f и G g ;

e – эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;

b – размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

Рис. 10.13. Эпюры давлений под подошвой фундамента при действии внецентренной нагрузки.

Двузначную эпюру стараются не допускать, т.к. в этом случае образуется отрыв фундамента от грунта.

Поскольку в случае действия внецентренного нагружения максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента давление допускается принимать на 20% больше расчетного сопротивления грунта, т.е.

P max ≤ 1,2 R , но P cp =

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей фундамента (рис 10.14), давление под ее угловыми точками находят по формуле:

P max c = N A II (1 ± 6 l e x ± 6 b e y )

Рис. 10.14. внецентренное загружение фундамента относительно двух глвных осей инерции:

а – смещение равнодействующих внешних сил; б – устройство несимметричного фундамента.

Поскольку в этом случае максимальное давление будет только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение удовлетворяло условию:

P max c ≤ 1,5 R , но при этом проверяются условия:

P ≤ R ; P max ≤ 1,2 R — на наиболее нагруженной части.

1.3. г . Порядок расчета внеценренно нагруженного фундамента

1. Определяют размеры подошвы как для ценрально нагруженного фундамента.

2. Для принятых размеров подошвы определяют краевые напряжения при внецентренном приложении нагрузки

3. Проверяется условие P max ≤ 1,2 R

4. Если равнодействующая сил смещена относительно обеих осей, тогда еще определяют краевые напряжения в угловых точках фундамента

P max c = N A II (1± 6 l e x ± 6 b e y )

5. Проверяют условие P max c ≤1,5 R

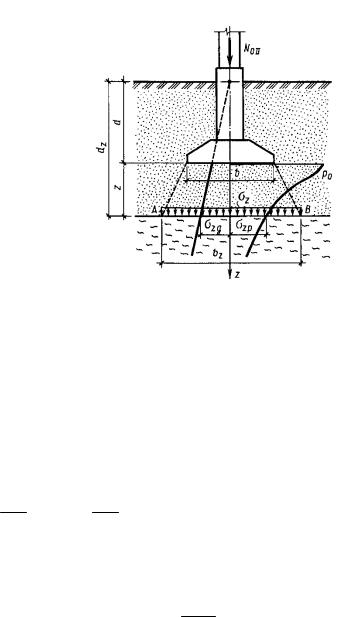

1.3. д . Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта ( проверка подстилающего слоя ).

При наличии в сжимаемой толщи слабых грунтов необходимо проверить давление на них, чтобы убедиться в возможности применения при расчете основания (осадок) теории линейной деформативности грунтов.

Необходимо, чтобы полное давление на кровлю подстилающего слоя не превышало его расчетного сопротивления, т.е.

G zp + G zg ≤ R z , где

G zp и G zg — дополнительное и природное вертикальные напряжения в грунте на глубине z от подошвы фундамента;

R z – расчетное сопротивление грунта на глубине кровли слабого слоя, определяют по формуле СНиП, как для условного фундамента шириной b z и глубиной заложения d z .

Все коэффициенты в формуле (γ c1 , γ c2 , k, M q , M g и т.д.) находят применительно к слою слабого грунта.

G zg = γ ( d + z ) ; G zp = α × p o ; p o = p — G zg , o

Рис. 10.15. Расчетная схема к проверке давления на подстилающий слой слабого грунта.

Ширину условного фундамента b z назначают с учетом рассеивания напряжений в пределах слоя толщиной z. Если принять. Что давление G zp действует по подошве условного фундамента АВ, то площадь его подошвы будет составлять:

G zp = N II Þ A z = N II , где

N II – вертикальная нагрузка на уровне обреза фундамента;

— для ленточного фундамента b z = A z

— для квадратного фундамента b z =

— для условного прямоугольного фундамента b z =

a = ( l − b ) , где l и b – размеры подошвы проектируемого фундамента. 2

Если проверка подстилающего слоя не выполняется, необходимо увеличить размер подошвы фундамента.

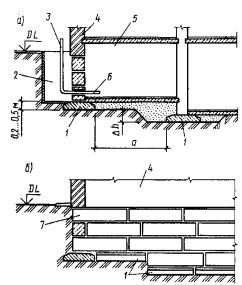

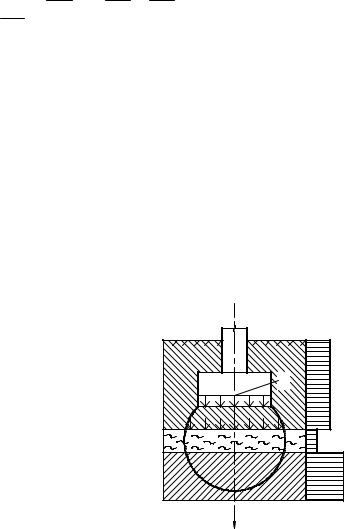

1.3. е . Расчет фундаментов на грунтовых ( песчаных ) подушках

Если несущий слой грунта оказывается слабым, и его использование в качестве естественного основания оказывается невозможным или нецелесообразным, то приводят замену слабого грунта другим, обладающим высоким сопротивлением сдвигу и имеющим малую сжимаемость, который образует, так называемую, грунтовую подушку .

Рис. 12.1. Устройство песчаных подушек при малой (а) и большой (б) толще слабых грунтов:

1 – фундамент; 2 – слабый грунт; 3 – песчаная подушка; 4 – плотный подстилающий грунт.

∙ Подушки делают из:

− Крупнообломочные грунты (гравий, щебень);

− Пески крупные и средней крупности (удобнее и легче использовать);

− В лессах – местный перемолотый грунт.

∙ Чаще всего грунтовые подушки имеют толщину 1…3 м (>3м не целесообразно).

∙ Используют подушки: (см. рис.)

− При малой толще слабых грунтов — обыкновенная песчаная подушка;

− При большой толще слабых грунтов — висячая песчаная подушка;

− Такая форма песчаной подушки объясняется тем, что в ее зоне необходимо уместить все виды напряжений.

Тогда b z = b + 2 z × tg α

− Подушки отсыпаются слоями по 10…15 см, с уплотнением каждого слоя до γ d = 16…16,5 кН/м 3 .

1.3. ж . Последовательность расчета фундамента на песчаной подушке

1. Задаемся характеристиками нового грунтового основания (т.е. характеристиками песчаной подушки)

γ=19 кН/м 3 ; φ=35º; с=0

2. Определяют размеры подошвы фундамента как фундамента, стоящего на грунте с выше перечисленными характеристиками.

3. Проверяем подстилающий слой

G zp + G zg ≤ R z

Если это условие не выполняется, то увеличивают высоту висячей подушки.

4. Далее производится расчет деформаций основания. Совместная деформация песчаной подушки и подстилающего слоя S должна быть меньше S u .

Если это условие не выполняется. То также увеличивают высоту висячей подушки (или размеры фундамента).

− Применение песчаной подушки приводит к следующим положительным эффектам:

1) Поскольку модуль общей деформации песчаной подушки Е>20 МПа, то их примение приводит к уменьшению осадок сооружения.

2) Поскольку песчаные подушки имеют большой коэффициент фильтрации (сильноводопроницаемы), то резко сокращается время консолидации основания.

3) Песчаные подушки устраиваются из непучинистых грунтов (материалов), поэтому есть возможность уменьшить глубину заложения фундамента d из условия учета глубины сезонного промерзания грунта d f .

1.4 Защита фундаментов и заглубленных помещений от подземных вод

Необходимость защиты фундаментов от подземных вод и сырости вызвана тем негативным воздействием, которое они оказывают на состояние строительных конструкций (появление на внутренней стороне стен сырости, плесени, отслоение краски, отсыпание штукатурки, ухудшение санитарных условий подвала за счет повышенной влажности; сырость может по капиллярам конструкций распространиться и выше в нижние этажи зданий и т.д. и т.п.).

Три основные группы способов защиты заглубления помещений от вредного воздействия подземных вод и сырости:

− Отвод дождевых и талых вод;

− Устройство дренажей для осушения грунта;

Выбор способа защиты зависит от топографических, гидрогеологических условий, сезонного колебания УПВ, агрессивности вод, конструктивных особенностей заглубленных помещений.

1.4. а Отвод дождевых и талых вод

1. Вдоль наружных стен зданий обязательно устраивают отмостку с уклоном в сторону от сооружения.

Рис. Схема отмостки

2. Осуществляется вертикальная планировка территории застройки (придание местности определенных уклонов).

3. Устройство системы водоотливных канав, ливневой канализации и т.п.

Это система дрен и фильтров, которая служит для перехвата, сбора и отвода подземных вод от сооружения.

Дренажи могут устраиваться как для одного здания (кольцевой дренаж), так и для комплекса зданий (систематической дренаж), что более экономично, за счет меньшей протяженности.

− Пластовый + пристенный. 1. Траншейные дренажи.

(открытые дренажи и канавы).

Рис. Схема траншейного дренажа

Являясь эффективным средством водопонижения (отвода вод), они в тоже время занимают большие площади, осложняют устройство транспортных коммуникаций и требуют больших затрат для поддержания их в рабочем состоянии.

2. Закрытый беструбчатый дренаж – траншея, заполненная фильтрующим материалом (гравий, щебень, камень) от дна до уровня подземных вод (рис

Предназначен для недолговременной эксплуатации (период пространства работ нулевого цикла).

Рис.14.12. Виды тренажей:

а — закрытый беструбчатый; б – трубчатый совершенного типа; в – трубчатый несовершенного типа; г – дренажная галерея; 1 – дерн корнями вниз; 2 – уплотненная глина; 3 — дерн корнями вверх; 4 – обратная засыпка из метного песчаного грунта; 5 – щебень; 6 – каменная кладка; 7 – глинобетонная подушка; 8 – песок средней крупности; 9

– труба; 10 – водоупор; 11 – обделка из сборных железобетонных элементов; 12 – дренажная засыпка; 13 – отверстия для воды.

3. Трубчатый дренаж – дырчатая труба (перфорированная) с обсыпкой песчано-гравийной смесью или с фильтровым покрытием из волокнистого материала (рис 14.12.б,в).

4. Галерейный дренаж – применяют в ответственных сооружениях и там, где большой приток воды (рис 14.12. г).

5. Пластовый дренаж – слой фильтрующего материала, уложенный под всем сооружением (рис 14.13). Вода из него отводится с помощью обычных трубчатых дрен. Состоит, как правило, из двух слоев:

− Нижний (h ≥ 100 мм) – песок средней крупности;

− Верхний (h ≥ 150 мм) – щебень или гравий.

Рис. 14.13. Пластовый дренаж:

1 – уровень подземных вод; 2 – защищаемое заглубленное помещение; 3 – пристенный дренаж; 4 – песчаный слой; 5 – защитное покрытие щебеночного слоя; 6 – песчаногравийный или щебеночный слой; 7 – труба.

∙ Часто при защите отдельных зданий пластовый дренаж сочетается с пристенным (сопутствующим) дренажом – вертикальный слой из проницаемого материала, устраиваемый с наружной стороны

фундамента и заглубляемый ниже его подошвы.

При неглубоком залегании водоупора и слоистом основании иногда достаточно устройства только одного пристенного дренажа.

∙ Собираемые воды отводятся и сбрасываются в водоемы, дождевую канализацию или другие специальные места.

→ Гидроизоляция предназначена для обеспечения водонепроницаемости

сооружений (антифильтрационная гидроизоляция), а также защиты от коррозии и разрушения материалов фундаментов при физической или химической агрессивности подземных вод (антикоррозионная гидроизоляция).

1). Простейший случай – защита от капиллярной влаги .

На высоте 15-20 см от верха отмостки по выровненной горизонтальной поверхности стен устраивают непрерывную водонепроницаемую прослойку из 1…2 слоев рулонного материала на битумной мастике (рис.)

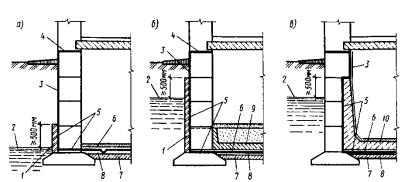

Рис. 14.14. Изоляция стен от сырости и капиллярной влаги:

а – стена бесподвального здания; б – стена подвального помещения; 1- цементный раствор или рулонный материал; 2 – обмазка битумом за два раза.

2). Если уровень грунтовых вод находится ниже пола подвала (рис.14.14 б), то для защиты фундаментов применяют изоляцию от сырости .

Для этого с наружной поверхности заглубленных стен осуществляется обмазка горячим битумом за 1…2 раза и прокладываются рулонная изоляция в стене на уровне ниже пола подвала.

3). Если УГВ выше отметки пола подвала, то гидроизоляцию осуществляют в виде сплошной оболочки , защищающей заглубленное помещение снизу и по бокам.

Выполняется из рулонных материалов с не гниющей основой (гидроизол, стеклорубероид, металлоизол, толь и т.п.) – оклеичная гидроизоляция.

— Вертикальная гидроизоляция наклеивается, как правило, с наружной стороны фундамента, т.к. в этом случае под действием напора подземных вод изоляция просто прижимается к изолируемой поверхности.

Для предохранения изоляции от механических воздействий (например, при обратной засыпки) снаружи ее ограждают защитной стенкой из кирпича, бетона или блоков (рис. 14.15.) Зазор между стенкой и гидроизоляцией заполняют жидким цементным раствором.

Рис. 14.15. Гидроизоляция подвальных помещений:

а – при небольших напорах подземных вод; б, в – при больших напорах подземных вод; 1 – защитная стенка; 2 – уровень подземных вод; 3 – битумная обмазка; 4 – цементный раствор или

рулонный материал; 5 – рулонная изоляция; 6 – защитный цементный слой; 7 – бетонная подготовка; 8 – цементная стяжка; 9 – железобетонное ребристое перекрытие; 10 – железобетонная коробчатая канструкция

— Горизонтальная гидроизоляция наклеивается на выровненную цементной стяжкой поверхности подготовки и защищается сверху цементным или асфальтовым слоем t=3…5см.

∙ Гидростатической давление воды при УГВ до 0,5 м выше пола подвала компенсируются весом конструкции пола (рис. 14.15 а)

∙ Если УГВ выше отметки пола подвала более чем на 0,5 м, то применяют специальные конструкции (заделанные в стены ж/б плиты, специальной плиты с упорами в стены здания и т.п.) – рис.14.15 б, в.

∙ В любом случае гидроизоляция должна устраиваться на высоту

превышающую максимальную отметку УГВ на 0,5 м. 4). Защита от коррозии .

— При слабоагрессивных водах делают глиняный замок из хорошо перемятой и плотоноутрамбованной глины по всей высоте защитной стенки и с боков фундаментов (рис. 14.16)

Рис. 14.16. Изоляция фундаментов от агрессивных подземных вод:

1 – глиняный замок из перемятой глины; 2 – обмазка битумом за три раза; 3 – защитная стенка; 4 – рулонная изоляция; 5 – чистый пол; 6 – железобетонное перекрытие; 7 – защитный слой; 8 – цементная стяжка; 9 – щебеночная или гравийная подготовка на битуме.

— При более агрессивных водах до устройства глиняного замка поверхность защитной стенки и фундаментов покрывают за 2 раза битумной мастикой или оклеичной изоляции из битумных рулонных материалов.

Снизу фундамента и под полом подвала изоляция имеет более сложную конструкцию (см. рис.)

— На ряду с антикоррозионной изоляцией фундаменты защищают за счет применения более стойких к данному виду агрессивности цементов (сульфатостойкие и т.п.), а также плотных бетонов.

Источник