Курсовая работа: Расчет и конструирование фундамента под промежуточную опору моста

| Название: Расчет и конструирование фундамента под промежуточную опору моста Раздел: Рефераты по строительству Тип: курсовая работа Добавлен 00:22:55 30 декабря 2009 Похожие работы Просмотров: 4391 Комментариев: 14 Оценило: 3 человек Средний балл: 4.7 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| показатели | обозначения | номер геологических слоев | формула для расчёта | |||

| удельный вес твёрдых частиц грунта |  , кН/м 3 , кН/м 3 | — | 27,5 | 27,4 | 25,8 | из издания |

| удельный вес грунта (нормальное значение) |  , кН/м» , кН/м» | 10,0 | 19,5 | 19,8 | 18,4 | то же |

| влажность грунта | W , доли единицы | — | 0,29 | 0,25 | 0,10 | -/- |

| удельный вес скелета грунта |   , кН/м 3 , кН/м 3 | — | 15,12 | 15,84 | 16,73 |  |

| коэффициент пористости | е | — | 0,82 | 0,73 | 0,54 |  |

, кН/м 3 , кН/м 3 | — | 9.62 | 10,06 | 10,26 |  | |

| степень влажности |  ,доли единицы ,доли единицы | — | 0,97 | 0,94 | 0,48 |  |

| граница раскатывания | Wp , доли единицы | — | 0,18 | 0,19 | — | из издания |

| граница текучести | Wl , доли единицы | — | 0,36 | 0,39 | —- | то же |

| число пластичности | 1р , доли единицы | — | 0,18 | 0,2 | —- |  |

| показатель текучести | I1 , доли единицы | — | 0,61 | 0,3 | —- |  |

| нормативные значения | ||||||

| модуль деформации | E, МПа | — | 13 | 20 | 37 | из издания |

| угол внутреннего трения |  , град/С, МПа , град/С, МПа | — | 13 | 18 | 36 | то же |

| сцепление | С, кПа R 0 , кПа | — | ||||

| наименование грунта: песочного по е, Sr , R о=0.30 мелкий, плотный,маловлажный. | ||||||

| Глинистого по IpIL , R0 глина мягкопластичн. R0 =0, глина тугопластичная R0 =0.23 | ||||||

2.3 Определение расчётных показателей грунтов

Показатели состава и состояния грунтов непрерывно изменяются от точки к точке даже в пределах строго выделенного инженерно-геологического горизонта. Однако для выполнения расчётов оснований необходимо располагать некоторыми определёнными величинами, которые с необходимой достоверностью отражают физико-механические свойства грунтов. В связи с этим введено понятие о нормативных и расчётных величинах различных показателей грунтов.

Нормативные и расчётные значения показателей характеристик грунтов вычисляют на основе статистической обработки результатов непосредственных испытаний по стандартной методике (ГОСТ 20522-75).

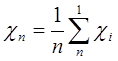

Нормативное значение Xn данной характеристики определяется как среднеарифметическое значение частных непосредственных определений по формуле:

где X1 — частное значение определяемой характеристики; п — количество определений.

В условных данных по грунтам даны нормативные значения характеристик грунтов

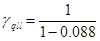

Согласно СНиП все расчёты оснований должны выполняться с использованием расчётных значений характеристик грунтов X , определяемых по формуле:

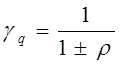

где — коэффициент надёжности по грунту.

Для большинства характеристик допускается принимать =1, за исключением параметров с и , а так же удельного веса грунта , для которых коэффициент надёжности по грунту определяется по формуле:

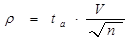

Показатель надёжности р берётся с таким знаком, чтобы при расчёте основания и фундамента была обеспечена большая надёжность (расчёт в «запас»). При вычислении значений с и всегда, а расчётных значений в большинстве случаев (в том числе и в расчётных данной курсовой работы), показатель надёжности принимается со знаком «минус». Значение его определяется по формулам:

Для

Для с и

Где V — коэффициент вариации (относительная изменчивость характеристики); п -число частных определений (количество опытных данных); ta — коэффициент, определяемых в зависимости от величины доверительной вероятности а и числа степеней свободы, которые (п — l) для и (п — 2) для с,

Доверительная вероятность, согласно нормам при расчётах оснований фундаментов мостов и труб под насыпями принимается а = 0,98, для расчётов по первой группе (прочности и несущей способности) предельных состояний и

для расчётов по второй группе предельных состояний (по деформациям).

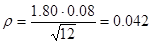

Для условий, принятых в курсовой работе, исходя из того, что число частных определений характеристик коэффициент n = 12, а коэффициент вариации на основе статистической обработки результатов опытов получен V = 0.080 , следует:

а) для расчёта по I предельному состоянию (а = 0.95)

при определении с и

б) для расчёта по II предельному состоянию (а = 0.85)

при определении : ta =1.095 ; = 0.025 ;

при определении с и

Таким образом, для определения расчётных значений характеристик, для каждого грунта и для конкретного варианта грунтовых условий необходимо нормативные значения характеристик

с1 =38/1,17= 32,48 кПа;

с11 =38/1,096= 34,67 кПа

3-ий слой: с1 =57/1,17= 48,72 кПа;

с11 =57/1,096= 52,01 кПа

с1 =4/1,17= 3,42 кПа;

с11 =4/1,096= 3,65 кПа

2-ой слой: 1=13/1,17=11,11 11=13/1,096=11,86

3-ий слой 1=18/1,17=15,39 11=18/1,096=16,42

4-ый слой 1=36/1,17=30,77 11=36/1,096=32,85

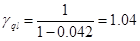

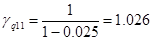

2-ой слой: =19,5/1,04=18,75 кН/ м3

=19,5/1,026=19,01 кН/ м3

Расчётные характеристики грунтов по предельным состояниям определяем для всех слоев основания и представляем в табличной форме:

| номер слоя | с1 | C11 |  1 1 |  11 11 |  |  |

| 2 | 32,48 | 34,67 | 11,11 | 11,86 | 18,75 | 19,01 |

| 3 | 48,72 | 52,01 | 15,39 | 16,42 | 19,04 | 19,30 |

| 4 | 3,42 | 3,65 | 30,77 | 32,85 | 17,69 | 17,93 |

3. Проектирование фундамента мелкого заложения на естественном основании

3.1 Определение глубины заложения подошвы фундамента

Глубину заложения фундамента следует определять с учётом:

— назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения;

— величины и характеристики нагрузок, воздействующих на основание;

— инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований);

— гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружений;

— глубины сезонного промерзания грунтов.

В качестве основания опоры моста следует принимать малосжимаемые или скальные грунты, а также грунты средней сжимаемости (песчаные грунты средней плотности или тугопластичные глинистые грунты). Фундаменты мостов запрещается опирать на просадочные и заторфованные грунты, а также на глинистые грунты с показателем текучести I1 > 0.5 .

Такие грунты следует проходить, опирая подошву фундамента на более прочные грунты.

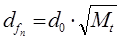

Высоту фундамента hф определяют как расстояние от подошвы до его обреза (горизонта меженных вод-ГМВ). Для опор, возводимых на суходоле, обрез фундамента назначают на 0,1-0,25 м ниже уровня поверхности грунта. Нормативную глубину промерзания грунта, если она менее 2,5 м, определяют по формуле

где M1 — коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе; d0 — глубина промерзания, зависящая от вида грунта .

Фактическая глубина заложения фундамента зависит от всех перечисленных факторов и при сооружении фундаментов в открытом котловане её следует назначать в пределах от 3 до 6 м, считая от поверхности грунта на суходоле. В выбранный несущий слой грунта фундамент должен быть заглублён не менее, чем на 0,5 м, учитывая возможность наклонного расположения слоев.

Так как в первом слое глины I1 = 0,61 ,то опору подошвы фундамента нужно расположить во втором слое глины I1 = 0,3 что удовлетворяет требованиям.

Высоту фундамента hф примем равную = 6,5 м.

Абсолютная отметка подошвы фундамента —129,4 м

3.2 Определение площади подошвы и размеров уступов фундамента

Размеры обреза фундамента в плане принимают больше размеров над фундаментной части опоры на величину обреза с = О.15 /0,3О м в каждую сторону для компенсации возможных отклонений положения и размеров фундамента при разбивке и производстве работ. Минимальная площадь подошвы фундамента:

Аmin =(3.2 •10,4) = 33,3 м2

Максимальную площадь подошвы фундамента при заданной высоте hф определяют исходя из нормированного условия обеспечения жёсткости фундамента. Она заключается в том, что линия уступов или наклон граней фундамента, как правило, не должны отклоняться от вертикали на угол более 30°. Отсюда:

Amax= (b0+2•hф•tg300) • (l0+2•hф•tg300)

С учётом того, что tg30° = 0.577 , получим:

Amax = (b0+1.16•hф) • (l0+1.16•hф)

где hф — высота фундамента (расстояние от обреза фундамента до его подошвы); b0 и l0- ширина и длина над фундаментной части опоры в плоскости обреза фундамента.

Amax = (3,2 +1,16•6,5)•(10,4 + 1,16•6,5)= 10,74•17,94 = 192.68м2 123 м2

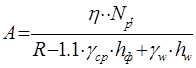

Для окончательного определения размеров подошвы фундамента необходимо выполнить ряд дополнительных условий. Размеры фундамента определяются методом последовательных приближений. Требуемая площадь подошвы фундамента в первом приближении может быть определена по формуле:

где

при b — 3.2 м; ср — средний удельный вес кладки фундамента и грунта на его уступах; в работе разрешено принять

A=1,2•5,83+5,47 / 0,56-1,1•0,02•6.5 = 29,90 м2

Так как полученная величина А 0,504 — условие не выполняется ,

Значит, примем b=7м и произведем перерасчет

W = 10,4 • 49,0 / 6 =84,933м3

0,418+7,392 / 84,933 1,2• 0,42

3.5 Расчёт на устойчивость положения фундамента

Расчёт на устойчивость фундамента обычно производят для устоев мостов и в случаях, когда равнодействующая сил по подошве фундамента выходит за пределы ядра сечения. В курсовой работе с методологической целью выполняется расчёт на опрокидывание и на сдвиг по подошве. Расчёт на устойчивость против опрокидывания производится по формуле:

Ми / M 2 £

где M2 — предельный удерживающий момент, определяемый по формуле:

где 0,9 — коэффициент перегрузки, уменьшающий воздействие сопротивляющихся опрокидыванию сил; ус — коэффициент условий работы, для фундаментов на нескальных основаниях принимаем с = 0,8; п — 1 — коэффициент надёжности по назначению сооружения. Производим расчёты:

Ми / M2 =7,392 / 22,51 = 0,328 3

10

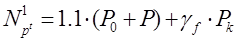

Определяем полную вертикальную расчетную нагрузку Nn по подошве фундамента. Нагрузка по обрезу фундамента

N = po + рп = 4,3+1 = 5,3 МН .

Поскольку фундамент врезан в водопроницаемый грунт, учитывается взвешивающее действие воды на фундамент. Тогда при удельном весе материала фундамента (бетон) во взвешенном состоянии

Рф = 14 • (2,2 • 3 • 10,4 + 3,2 • 3,5 • 10,4) = 2591,68 кН

Так как фундамент находится в водопроницаемом и водонасыщенном грунте, то вода не будет оказывать давление на уступы фундамента Рв = 0.

Давление суглинка на нижние уступы фундамента определяется с учетом взвешивающего действия воды

Рr= 1,5 • 7,88 • 0,5 • 10,4 • 2 = 122,93кН.

Так как суглинок находится во взвешенном состоянии, то его удельный вес

Ysb= ( 27,5-10)/(1,4+0,82) = 7,88 кН/м3.

Полная вертикальная расчетная нагрузка по подошве фундамента:

N11= 5300 + 2591,68 + 122,93 = 8014,61 кН

Среднее давление под подошвой фундамента

P = N11 / А = 8,02 / (3,2 • 10,4) = =0,24 МПа = 2,4 кгс/см2.

Слева от оси фундамента строится в масштабе эпюра вертикального напряжения от собственного веса грунта. Она начинается на уровне дна водотока (без учета размыва). Таким образом, напряжение на кровле слоя суглинка равно нулю, а на уровне его подошва

Напряжение szgoна уровне подошвы фундамента

Ysb2 = ( 27,4 -10 ) / ( 1,4+ 0,73 )=8,17 кН/м3

удельный вес песка во взвешенном состоянии;

h’ф = 2,2 м — заглубление фундамента в слой глины.

szgo = 22,06 + 8,17 • 2,2 = 40,03 кН/м 3 = 0,04 МПа.

Напряжение s’gz ,bуровне подошвы слоя глины

Эпюра напряжения szg на кровле глины (водоупор) имеет скачок и определяется по формуле

s»gz =19,5• 2,8 +10•2 + 19,8•7,4= 221,12 кН/м 3 = 0,221 МПа.

На глубине 3,6 м от кровли песка

sg3 = 221,12 +16,05 • 3,6 = 278,9 кН/м 3 = 0,279 МПа.

Далее эпюра szgможет быть построена продлением ограничивающий эпюру прямой, как и в рассматриваемом ранее случае.

По аналогии строится эпюра 0,2 szgсправа от оси Z в масштабе.

Строится эпюра szg дополнительных вертикальных напряжений.

Ширина фундамента b = 3,2 м, тогда максимальная толщина элементарного слоя h. 2 bmin =3,2 мlmin =10,4 мymin =1,15 м =yi

4.5 Проверочный расчёт свайного фундамента по несущей способности (по первому предельному состоянию)

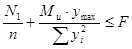

Обычно проверяют расчётную нагрузку на крайнюю сваю со стороны наибольшего сжимающего напряжения.

При этом распределение вертикальных нагрузок между сваями фундаментов мостов определяют расчётом их как рамной конструкции. В курсовой работе разрешается проверить фактическое усилие в свае Fфакт с учётом действия по заданию одной горизонтальной силы T (в плоскости вдоль моста) по следующей упрощённой методике:

Fфакт =

где Mu — расчётный момент в плоскости подошвы ростверка от сил торможения, определяется по формуле Mu =1.1*T * (1.1 + h0 + hp ), hp высота ростверка; умах -расстояние от главной центральной оси инерции подошвы фундамента до оси крайнего ряда свай в направлении действия момента M11 (в плоскости вдоль моста); уi — расстояние от той же оси до оси каждой сваи в фундаменте; n-число свай; N1 -полная расчётная вертикальная нагрузка с учётом веса свай, определяемая по формуле:

N1 / n = 1,1•( 4,3+ 1+33,3•2,7•0,02+20•0,16•16•0,024 ) +5,472 / 20 =0,73

Mu • ymin /å yi 2 • n= 1,1 • 0,48 • (1,1 + 6,4 + 2,7) • 1,15 / (1,15) 2 •20 = 0,23

Если условие Fфакт

5. Технология сооружения фундамента и техника безопасности

5.1 Основные положения

Независимо от типа свай и оболочек, за исключением набивных и буровых, фундаменты сооружают по общей технологической схеме, состоящей из изготовления несущих элементов, погружения их в грунт и устройства плиты. При возведении фундаментов из набивных и буровых свай отпадают работы, связанные с погружением, поскольку их изготавливают в грунте.

Работы по сооружению фундаментов начинают с разметки (закрепления) на местности контура котлована и положения в плане несущих элементов. Затем погружают в грунт до проектной отметки сваи, срезают их верхнюю часть на проектной отметке, устанавливают арматуру и опалубку плиты и бетонируют её.

Практика строительства фундаментов показывает, что около половины затрат стоимости и труда связано с работами по устройству или погружению несущих элементов в грунт. Поэтому технология сооружения фундамента, по существу, определяется этим видом работ, оказывающим решающее влияние на способ и последовательность устройства крепления и разработки котлована, необходимость применения и конструкцию подмостей для установки на них и перемещения сваепогружающего оборудования, выбор типа крана для обслуживания всех операций и т. п.

Сваи погружают в грунт преимущественно при помощи молотов и вибраторов; значительно реже практикуют задавливание, установку в предварительно пробуренные скважины и другие методы.

Обычно для сокращения сроков строительства и повышения степени использования технологического оборудования (копров, молотов, вибропогружателей, кранов и т. п.) при минимальном его количестве работы одновременно производят на нескольких фундаментах: на первом бетонируют плиту, на втором погружают сваи, на третьем разрабатывают котлован.

5.2 Устройство крепления

Котлованы в шпунтовом ограждении устраивают: на открытых водотоках; на местности, не покрытой водой в неустойчивых и водоносных грунтах и в стеснённых условиях возведения опор вблизи действующих транспортных или других сооружений. Для шпунтовых ограждений в качестве материала используется дерево или прокатный металл специального профиля. Ограждения из деревянного шпунта применяют при глубине погружения его в грунт до 4-6 м при отсутствии в грунте включений, препятствующих погружению шпунта.

Шпунт следует изготовлять из леса хвойных пород не ниже 2-го сорта. При длине шпунта не более 3 м допускается применение шпунта из лиственных пород (берёзы, осины). Наилучшая форма гребня и паза шпунта — прямоугольная. Гребень треугольной формы применяют при толщине шпунта не более 8 см.

Для удобства погружения деревянный шпунт сплачивают в пакеты из двух-трёх шпунтин, скрепляемых скобами впотай через 100-150 см, а по концам -через 50 см. Скобы (диаметр 14-16 мм) забивают в шпунт под углом 45 градусов попеременно в противоположных направлениях. Головы шпунтин срезают перпендикулярно их продольной оси и объединяют бугелем прямоугольной формы, а концы заостряют на правильный клин длиной от одной (для тяжёлых грунтов) до трёх (для лёгких грунтов) толщин шпунта. Грань клина заострения со стороны гребня скашивают для обеспечения плотного прижатия забиваемого пакета к ранее забитому. Забивку шпунта всегда ведут гребнем вперёд. Направляющие для забивки шпунта рекомендуется прикреплять к маячным сваям, размещаемым снаружи шпунтовой стенки, через 2-3 м по её длине и к одной из угловых шпунтовых свай, забиваемой одновременно с маячными. Остальные угловые шпунтовые сваи погружают по ходу забивки ограждения. Внутренние направляющие прикрепляют к маячным сваям через деревянные прокладки, удаляемые по мере забивки шпунта. Перед снятием прокладки направляющие прикрепляют к ближайшей забитой шпунтовой свае. Шпунт погружают в грунт сваебойными молотами или с помощью вибропогружателей.

5.3 Разработка котлована

Разрабатывать грунт в котлованах, устраивать в них фундаменты и засыпать пазухи грунтом нужно без нарушения несущей способности грунта основания и в предельно сжатые сроки. При выполнении работ зимой необходимо принимать меры против промерзания грунта в основании. В зависимости от гидрогеологических условий грунт в котлованах разрабатывают механическим или гидромеханическим способом. Разработка грунта в котлованах ручным способом допускается как исключение на работах с весьма небольшим объёмом, а также при зачистке дна котлована перед кладкой фундамента. Для разработки грунта в котлованах используют одноковшовые экскаваторы, которые открывают котлован с недобором до проектной отметки 30 см, и скреперы, бульдозеры и многоковшовые экскаваторы с недобором не менее 10 см. Окончательную зачистку дна котлована выполняют ручным способом перед кладкой фундамента. При разработке котлована в скальных грунтах после удаления разрушенного слоя подошву котлована необходимо освидетельствовать отстукиванием и, удалив каменную мелочь, промыть сильной струёй воды, а в холодное время продуть сжатым воздухом.

5.4 Погружение свай

Для удержания в заданном положении, в пространстве свай в процессе их погружения в грунт применяют направляющие устройства. К таким устройствам относят копры, направляющие стрелы, подвешиваемые к кранам разных конструкций, каркасы и кондукторы.

Копер представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из направляющей стрелы подкосов и рамы, на которую установлены приводные лебёдки, предназначенные для подъёма и установки на место сваи, молота или вибропогружателя. В копрах простейшей конструкции направляющая стрела закреплена неподвижно. В более совершенных стрелу можно наклонять назад, вперёд и в стороны, обеспечивая тем самым возможность погружения свай в наклонном положении. Применяемые строительными организациями копры являются узкоспециализированным оборудованием, предназначенным для погружения свай. При небольшом количестве свай или в случае отсутствия копров для погружения свай могут быть использованы направляющие стрелы, навешиваемые на кран. Направляющий каркас представляет собой плоскую или пространственную жёсткую неизменяемую конструкцию с ячейками для установки в них свай. Расположение направляющих ячеек в плане каркаса соответствует размещению свай в фундаменте. В зависимости от количества свай, их размеров и требуемой точности расположения в плане применяют деревянные и стальные каркасы. На суше и на водоёмах глубиной до 5 м сваи в заданном положении удерживают при помощи копров и направляющих стрел, подвешиваемых к кранам. На водотоках глубиной свыше 5 м для фиксирования свай, как правило, используют направляющие каркасы различных конструкций. После установки и закрепления в проектном положении направляющего каркаса или кондуктора приступают к работам, непосредственно связанным с погружением в грунт свай.

Забивка свай молотами.

Сущность этого способа заключается в осаживании в грунт погружаемого элемента — сваи воздействием ударов, производимых молотами. Способом забивки в отечественной практике фундаментостроения погружают в разные грунты сваи диаметром до 1 м на глубину до 30 м, а иногда и больше. В настоящее время применяют подвесные, паровоздушные и дизельные молоты. Погружение свай прекращают после заглубления их низа в грунт до проектной отметки при условии, что величина погружения сваи от одного удара молота на последнем этапе забивки (именуемая отказом) будет равна или меньше полученной расчётом (расчётного отказа), который вычисляют в зависимости от заданной нагрузки на сваю. В период забивки свай ведут журнал, в котором отмечают технические характеристики применяемого молота, фактическую глубину забивки и величину (в мм) полученного отказа для каждой сваи.

Этот способ широко применяют при строительстве мостов и портовых сооружений для заглубления в нескальные грунты свай и шпунта. Для погружения железобетонных свай и шпунта используют низкочастотные вибропогружатели, совершающие до 800 колеб/мин, а для стальных свай и шпунта применяют высокочастотные вибропогружатели, имеющие более 1000 колеб/мин. Характерной особенностью вибропогружателей является их возможность погружать в грунты элементы, вес которых в 5-10 раз превышает вес погружающего механизма. Для молотов это соотношение находится примерно в диапазоне 0,8 — 1.

Применение подмыва при погружении свай

Подмыв (размыв) грунта под торцом и вдоль боковой поверхности погружаемых свай производят для облегчения их заглубления в грунт. В результате воздействия подмыва часто сопротивление грунта уменьшается настолько, что свая погружается только под действием собственного веса. Подмыв является вспомогательным средством, существенно облегчающим погружение свай в песчаные, песчано-гравелистые и слабые связные грунты. В плотных связных грунтах подмыв малоэффективен. Для подачи воды в зону размыва грунта используют стальные трубы внутренним диаметром от 37 до 131 мм, которые располагают вдоль погружаемой сваи внутри её или снаружи. Подмыв грунта значительно снижает их несущую способность. Поэтому подачу воды в подмывные трубы прекращают в момент, когда низ свай ещё недопогружен на 1 -2 м до проектной отметки, и дальнейшее их заглубление при отключенном подмыве.

5.5 Устройство ростверка

К сооружению плиты монолитной конструкции приступают после завершения работ по заглублению или устройству в грунте несущих элементов фундамента. В случае применения плиты сборной конструкции отдельные её части устанавливают в проектное положение до начала погружения свай, если такие элементы используют в качестве направляющих устройств. Независимо от положения по отношению к поверхности воды и грунта плиту сооружают по общей технологической схеме в следующей очерёдности выполнения основных работ:

ограждают котлован для производства по бетонированию плиты насухо;

удаляют из котлована грунт (при устройстве заглубленной плиты);

укладывают при необходимости водозащитную подушку на дно котлована;

откачивают воду из котлована;

срезают верхнюю часть свай, если это предусмотрено проектом;

устанавливают арматуру и опалубку плиты;

разбирают ограждение котлована.

В зависимости от конструкции плиты (сборная, монолитная), свойств грунтов и т. п. работы по устройству ограждения котлована и удалению из него грунта можно выполнять как до начала, так и после погружения несущих элементов фундамента.

Производство работ по сооружению заглублённой и незаглублённой в грунт плиты имеет различие только в методах устройства и конструкции ограждения котлованов. Остальные работы для фундаментов обоих типов выполняют одними и теми же приёмами и оборудованием.

Следует отметить, что заглублённые в грунт плиты сооружают с использованием таких же конструкций ограждений котлованов и методов их устройства, какие применяют при возведении фундаментов мелкого заложения.

Для устройства ограждений котлованов плит, возвышающихся над дном водотока, используют бездонные ящики, шпунт, перемычки разных конструкций, а также железобетонные элементы фундаментов. Ограждения из деревянных элементов применяют в тех случаях, когда это допустимо по условиям прочности и устойчивости. Стальные перемычки и шпунт используют, как правило, в качестве инвентаря строительной организации. Железобетонные ограждения, являющиеся составной частью плиты, применяют при экономической целесообразности такого конструктивного решения.

Распорные крепления деревянных и стальных ограждений проектируют таким образом, чтобы они одновременно являлись бы и направляющими устройствами для погружаемых свай.

5.6 Техника безопасности

Сложность условий производства работ при сооружении фундаментов, опасности, связанные с нарушением технологии таких работ, использование современных землеройных, сваебойных и других машин предъявляют повышенные требования к соблюдению правил техники безопасности в фундаментостроении.

Необходимо иметь ввиду, что к работам, связанным со строительством фундаментов, могут допускаться только лица, изучившие и сдавшие экзамены по специальным разделам техники безопасности. Знание правил должно проверяться специальными комиссиями не реже одного раза в год. Следует учитывать, что безопасность работ прежде всего зависит от выполнения обоснованных расчётами требований прочности, устойчивости формы и положения и надёжности в работе элементов основных и вспомогательных конструкций, а также используемого оборудования (копров, кранов, плавучих средств и др.). Начинать организацию работ и подготовку рабочих мест при всех способах работ необходимо с устройства ограждений, защитных приспособлений и других мероприятий, гарантирующих безопасность работающих. При всех условиях грузоподъёмное и такелажное оборудование должно отвечать требованиям Гостехнадзора, а котлы, воздухосборники и трубопроводы -требованиям Котлонадзора. Основные положения и требования техники безопасности в конкретных условиях строительства должны быть отражены в проекте организации строительства фундаментов. При сооружении фундаментов в акваториях все суда, плавучие краны и другие плавучие средства должны иметь свидетельства, подтверждающие их водоизмещения и устойчивость. Использование льда в качестве основания для перемещения грузов должно подтверждаться расчётом. Перед выполнением любых земляных работ (разработка котлованов, погружение свай, опускание колодцев, бурение скважин и др.) необходимо убедиться в отсутствии коммуникаций на участках разработок (электрокабелей, газопроводов, водопровода и пр.) или принять меры к их сохранению и безопасности производства работ (отключить энергию или воду, обеспечит аккуратность раскопок и подвешивание коммуникаций и др.). При всех способах работах опасные для людей участки должны быть огорожены и оборудованы предупредительными сигналами. Прочность и надёжность ограждений и креплений котлованов должны быть рассчитаны и проверяться в процессе работ. Краны и копры и другое оборудование нельзя располагать ближе границы призмы обрушения, если это не предусматривается проектом и не подтверждено расчётом. Строповку блоков фундаментов при установке их кранами следует выполнять при помощи монтажных петель или специальных траверс и строповочных устройств, проверенных расчётом. Поднимать и опускать блоки без рывков, причём в начале подъёма необходимо убеждаться в надёжности строповки. Особое внимание должно быть уделено устойчивости положения башенных и других самоходных кранов, а также прочности подкрановых путей. Монтажные работы ночью допускаются только при хорошем искусственном освещении. При взрывных работах в котлованах необходимо выполнять специальные требования. Особое внимание при свайных работах должно быть уделено обеспечению прочности и устойчивости копров, кранов, направляющих каркасов, а также надёжному закреплению молотов и вибропогружателей. Нельзя находиться под подвешенными агрегатами. Во время перерывов в работе сваебойные агрегаты должны быть опущены и установлены на настил. Не разрешается передвигать или поворачивать копер при подвешенном молоте. Нельзя подтягивать сваи копровым тросом к копру по горизонтали на расстояния больше 6 м.

6. Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента

Ведомость объёмов основных работ и стоимости вариантов фундаментов.

| Наименование работ и формула подсчёта объёмов работ | Объём работ | Стоимость, руб. | ||

| Единица измерения | количество | единичная | Общая | |

| Вариант № 1, фундамент на естественном основании | ||||

| м 3 | 228 | 12 | 2736 | |

| Бетонная кладка фундамента (3,8x12x4,75) | м 3 | 217 | 320 | 69312 |

| итого | 74071 | |||

| Всего бетонной кладки | м 3 | 217 | ||

| Объём работ | Стоимость, руб. | |||

| Наименование работ иформула подсчёта объёмов работ | Единица измерения | количество | единичная | Общая |

| Вариант № 2, свайный фундамент | ||||

| Ограждение из деревянногошпунта | м 2 стенки | 23,85 | 64 | 1527 |

| (3,8 + 12)*1,51 | ||||

| Механизированнаяразработка котлована без | м 3 | 69 | 12 | 827 |

| водоотлива | ||||

| (3,8x12x1,51) | ||||

| Сваи железобетонные, сзабивкой с земли | м 3 | 17,6 | 640 | 11264 |

| 0,4*0,4*11*1О | ||||

| Бетонная кладка | м 3 | 6,84 | 320 | 2189 |

| 3,8x12x0,15 | ||||

| Итого: | 15807 | |||

| Всего бетонной кладки: | 6,84 | |||

| показатели | Единица измерения | Номер варианта | |

| 1 | 2 | ||

| Строительная стоимость | руб | 74071 | 15807 |

| Объём бетонной кладки | м 3 | 217 | 6,84 |

Список использованной литературы

1. «Основания и фундаменты» рабочая программа и задание на курсовую работу с методическими указаниями для студентов IV курса. 2002 г.

2. M.H. Гольдштейн, А.А. Царьков, И.И. Черкасов «Механика грунтов, основания и фундаменты» 1981 г.

3. В.А. Зурнаджи, В.В. Николаев «Механика грунтов, основания и фундаменты» 1967 г.

4. Справочник «Строительство мостов» 1975 г.

5. Н.М. Глотов, К.С. Завриев, Г.С. Шапиро «Основания и фундаменты» 1969г.

Источник

=10кН/м 3 )

=10кН/м 3 )