Расчет фундаментов мелкого заложения по второй группе предельных состояний

Название работы: Расчёт фундаментов по второй группе предельных состояний. Определение конечной осадки фундаментов мелкого заложения методом послойного суммирования

Предметная область: Архитектура, проектирование и строительство

Описание: Расчёт оснований фундаментов по второй группе предельных состояний по деформациям производится исходя из условия: s ≤ su 1 где s конечная стабилизированная осадка фундамента определённая расчётом; su предельное значение осадки устанавливаемое соответствующими нормативными документами или требованиями проекта. После определения размеров подошвы фундамента и проверки условия pII ≤ R где рII среднее давление на основание по подошве фундамента a R расчётное сопротивление грунта ось фундамента совмещают с литологической колонкой.

Дата добавления: 2013-08-20

Размер файла: 34 KB

Работу скачали: 43 чел.

Задание 12. Расчёт фундаментов по второй группе предельных состояний. Определение конечной осадки фундаментов мелкого заложения методом послойного суммирования.

Расчёт оснований фундаментов по второй группе предельных состояний (по деформациям) производится исходя из условия:

где s — конечная (стабилизированная) осадка фундамента, определённая расчётом;

s u — предельное значение осадки, устанавливаемое соответствующими нормативными документами или требованиями проекта.

Для расчёта конечных осадок фундаментов мелкого заложения наибольшее распространена получил метод послойного суммирования. Последовательность расчёта по этому методу следующая.

После определения размеров подошвы фундамента и проверки условия p II ≤ R,

где р II — среднее давление на основание по подошве фундамента, a R — расчётное сопротивление грунта, ось фундамента совмещают с литологической колонкой грунта и строят эпюру природного давления σ zg .

Эпюра строится по оси фундамента начиная от поверхности природного рельефа (рис.1). Природное давление грунта выше уровня подземных вод определяется по формуле:

а ниже уровняподземных вод — с учётом взвешивающего действия воды по формуле σ zg =γ sb · z , где

γ и γ sb — удельный вес грунта выше и ниже уровня подземных вод соответственно.

Затем, зная природное давление на уровне подошвы фундамента σ zg ,0 , определяют дополнительное вертикальное давление (сверх природного) на грунт p 0 , которое иногда называют осадочным давлением, подразумевая, что существенная осадка грунта произойдёт только от действия дополнительного давления.

p 0 = p II -σ zg ,0 (2)

Установив величину p 0 , строят эпюру дополнительных вертикальных напряжений в грунте σ zp . Эпюру строят по точкам, для чего сжимаемую толщу основания разбивают на элементарные слои так, чтобы в пределах каждого слоя грунт был однородным, а толщина слоя не превышала 0,4 ширины подошвы фундамента. Напряжения на границе каждого слоя определяют по формуле^

где α — коэффициент, определяемый по таблицам в зависимости от соотношений n=l/b ( l — длина, b — ширина подошвы фундамента) и m=2z/b (z — расстояние от подошвы фундамента до точки на оси z, в которой определяется напряжение σ zp ).

Построив эпюры σ zg и σ zp , находят нижнюю границу сжимаемой толщи из условия

Эту операцию удобно выполнять графически, для чего эпюру природного давления σ zg , уменьшенную в 5 раз, совмещают с эпюрой дополнительных напряжений σ zp . Точка пересечения линий, ограничивающих эти эпюры, и определит положение нижней границы сжимаемой толщи.

И наконец осадка фундамента находится как сумма величин сжатия каждого элементарного слоя в пределах сжимаемой толщи по формуле:

где n — число слоев в пределах сжимаемой толщи;

h i и E i — соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта;

σ zp , i — дополнительное напряжение в середине каждого элементарного слоя;

Источник

65. Расчет оснований по 1 и 2 группе предельных состояний.

Целью расчета оснований по первой группе предельных состояний (по несущей способности) является обеспечение необходимой прочности и устойчивости оснований, включая недопущение возможного сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.

Расчет по первой группе предельных состояний производят только следующих случаях: при передаче на основание значительных горизонтальных нагрузок (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и др.), в том числе и сейсмических; на фундамент действуют выдергивающие нагрузки; все здание или его отдельные фундаменты располагаются вблизи нисходящего откоса грунта; основание сложено скальными грунтами; основание сложено слабыми грунтами, в частности водонасыщенными заторфованными и пылевато-глинистыми, имеющими мягкопластичную и текучепластичную консистенцию.

Расчет оснований по несущей способности выполняют, проверяя условие: F≤γCFU/γn , где F — расчетная нагрузка на основание от основного или особого сочетания нагрузок; γC — коэффициент условий работы, принимаемый для песков, кроме пылеватых, γC= 1, для пылевато-глинистых грунтов в стабилизированном состоянии, а также песков пылеватых — 0,9, для пылевато-глинистых в нестабилизированном состоянии — 0,85, для скальных грунтов: невыветрелых и слабовыветрелых — 1,0, выветрелых — 0,9, сильновыветрелых — 0,8; FU – сила предельного сопротивления основания; γn — коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15; 1,10 соответственно для сооружений I, II и III классов ответственности.

Основной целью расчета оснований по второй группе предельных состояний (по деформациям) является ограничение перемещений

фундаментов такими предельными значениями, которые гapaнтируют нормальную эксплуатацию и требуемую долговечность зданий и сооружений, исключая возможность, проявления значительных неравномерностей осадок связанных с появлением кренов,

изменения проектных отметок и положений конструкций и их соединений. Расчет оснований по деформациям предполагает, что прочность и трещиностойкость самих фундаментов и фундаментных конструкций должны быть проверены по результатам дополнительных расчетов.

Так как проектирование оснований начинают с назначения глубины заложения фундамента, то ограничение осадки последнего производят, назначением определенных размеров подошвы, то ограничение возможных неравномерностей осадок часто, добиваются за счет варьирования размерами подошвы, тем самым уменьшая или увеличивая давление в грунте основания, что позволяет регулировать осадки отдельных фундаментов.

Расчет оснований по деформациям требует выполнения следующего условия: S≤SU

где s – деформация основания, определяемая по результатам совместной работы основания и сооружения; SU — предельное значение совместной деформации основания и сооружения. Предельно допустимые деформации определяются в основном эксплуатационными требованиями, предъявляемыми к сооружению. По СНиПу рекомендуется ограничивать давление по подошве фундамента расчетным сопротивлением грунта основания: p≤R.

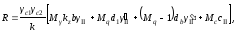

Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента определяется по формуле Пузыревского:

γc1, γc1— коэффициенты, зависящие от инженерно-геологических условий

сII— удельное сцепление грунта

γII— удельный вес грунта над подошвой фундамента

γ , II— удельный вес грунта под подошвой фундамента

Мq, Мγ Мс— коэффициенты принимаемые от угла внутреннего трения

d1— глубина заложения подошвы фундамента.

Источник

Расчет фундамента мелкого заложения по 2 группе предельных состояний

5.1. Общие сведения

При расчете по 2 группе предельных состояний определяют осадки, разности осадок, крены фундаментов, горизонтальные смещения верха опор мостов и сравнивают их с предельно допустимыми значениями,т.е.

где S – совместная деформация основания и сооружения (осадка);

Su – предельное значение деформации.

Если осадка фундамента (или разность осадок соседних фундаментов) превышает указанные предельные величины, то размеры фундамента должны быть изменены и подобраны по предельным значениям деформаций.

Снижение осадки может быть достигнуто увеличением размеров подошвы фундамента (что не всегда эффективно), или увеличениям глубины заложения фундамента до более плотного грунта.

Наиболее распространенный вид деформаций – осадка..

Осадка фундамента будет равномерной если равнодействующая всех сил пройдет через центр тяжести подошвы фундамента. Во всех остальных случаях напряжения по подошве фундамента будут неравномерные и осадка будет сопровождаться креном .

Величину крена фундамента определяют не всегда (особенно в мостовых опорах ).

Влияние крена косвенно учитывают путем ограничения положения равнодействующей всех нагрузок.

За нормами «СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы» п 7.7 относительный эксцентриситет приложения равнодействующей нагрузок е0/r ограничивается определенными пределами.

Например, для фундаментов промежуточных опор мостов при действии постоянных и временных нагрузок в невыгодном сочетании нагрузок

где е0 – эксцентриситет приложения вертикальной равнодействующей N всех сил относительно центра тяжести подошвы фундамента;

r – радиус ядра сечения подошвы фундамента;

W – момент сопротивления площади подошвы фундамента относящейся к наименее нагруженной грани;

А – площадь подошвы фундамента.

5.2. Основные положения расчета осадки фундамента методом послойного суммирования

Расчет осадки фундаментов выполняется по «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений» :

где Su – предельное значение деформации

Su

L – расчетный пролет в метрах, не менее 25 м;

S – совместная деформация основания и сооружения.

Прогнозируемая величина осадки S определяется приближенными практическими методами. «СНиП 2.02.01-83.Основания зданий и сооружений» рекомендует применять расчет методом послойного суммирования.

При расчете приняты следующие допущения:

— распределение напряжений в толще основания принимается по теорией однородного изотропного линейно деформуемого полупространства при условии, что зоны пластической деформации грунта под подошвою фундамента могут иметь только ограниченное развитие;

— деформации отдельных слоев неоднородного основания определяются по нормативным давлениям и модулям деформаций, установленным для каждого слоя грунта.

Величина осадки фундамента, равная сжатию всех слоев грунта в пределах активной зоны, определяется по формуле

где β= 0,8 – коэффициент, учитывающий стесненность бокового расширения грунта;

hi – толщина і-го элементарного слоя грунта ниже подошвы фундамента в пределах активной зоны;

Еi – модуль деформации і-го элементарного слоя грунта в пределах активной зоны;

Знак ∑ (суммы) распространяется на все слои грунта в пределах активной зоны ниже подошвы фундамента.

Глубина активной зоны принимается от уровня подошвы фундамента до того уровня, на котором осадочное давление становится равным 0,2 от природного или бытового.

Чтобы воспользоваться формулу (11) выполняют ряд предварительных расчетов и построений (см. рис. 4) :

1. На оси фундамента строится эпюра природных (бытовых) давлений qh На рассматриваемой глубине оно равно весу вышележащего столба грунта.

2. Толща грунта ниже подошвы фундамента разбивается на n слоев, каждый из которых должен быть однородным по сжимаемости и иметь мощность (∆) не больше 0,4b ( b – меньшая сторона подошвы фундамента), то есть

3. Определяется среднее давление по подошве фундамента от нормативных нагрузок

4. Определяется дополнительное (осадочное) давление в уровне подошвы фундамента

где qh – природное давление в уровне подошвы фундамента.

5. Определяются величины

Знак суммы в формуле распространяется на все слои грунта в пределах активной зоны Zакт.

Глубина активной зоны zакт принимается от уровня подошвы фундамента до уровня, на котором дополнительное давление становится равным 0,2 от природного.

1 – эпюра природных (бытовых) давлений; qh;

2 – эпюра дополнительных давлений;

3 – эпюра 0,2 от природного давления; 0.2qh.

Рис.4 – Схема к расчету оседания фундамента методом послойного

Источник