- Проектирование механической части ВЛ — Расчет фундаментов под опоры

- Содержание материала

- Общие сведения. Задачи и метод расчета

- Проектирование механической части ВЛ — Метод расчета металлических опор

- Содержание материала

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

- Раздел 2. Канализация электроэнергии

- Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

- Опоры и фундаменты

Проектирование механической части ВЛ — Расчет фундаментов под опоры

Содержание материала

Общие сведения. Задачи и метод расчета

Далее изложены только способы расчета фундаментов в обычных грунтах [12]. Вопросы расчета фундаментов в просадочных грунтах в районах вечной мерзлоты и районах, подверженных землетрясениям, являются темой специального исследования, поэтому в пособии не рассматриваются.

В настоящее время в качестве фундаментов применяются легкие железобетонные (в некоторых случаях металлические) подножники, которые не могут уравновесить собственным весом вырывающие нагрузки, передающиеся от установленных на них опор, так как вырывающая нагрузка, действующая на современный подножник, в пять раз больше, чем собственный вес подножника. Поэтому конструктивно они выполняются так, чтобы включить в работу сопротивление грунта. Помимо подножников применяют различного рода сваи, которые должны воспринимать как сжимающие, так и вырывающие нагрузки. Для опор с оттяжками используют анкерные плиты.

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что расчет фундаментов сводится к решению трех задач:

- расчет оснований грибовидных подножников при действии одной сжимающей силы или совместно с горизонтальной силой;

- расчет узких фундаментов на опрокидывание горизонтальными силами и моментами, действующими в вертикальных плоскостях;

- расчет анкерных плит для оттяжек при действии одной нормальной вырывающей силы, приложенной центрально или нормальной вырывающей силы, приложенной совместно с горизонтальной. Для расчета любого вида фундамента используется метод предельных состояний, согласно которому расчет фундаментов опор производится по деформациям и устойчивости (несущей способности).

Источник

Проектирование механической части ВЛ — Метод расчета металлических опор

Содержание материала

Метод расчета металлических опор. Нагрузки на металлические опоры

Силы, воздействующие на опоры воздушных линий электропередачи и их основания, называются нагрузками. Расчет металлических опор производится по методу предельных состояний, то есть учитываются состояния, при достижении которых конструкция опоры перестает удовлетворять предъявляемым к ней требованиями по условиям эксплуатации [12, 13].

Предельные состояния подразделяются на две группы: группа 1: возможность дальнейшей эксплуатации полностью исключена (потеря устойчивости).

группа 2: эксплуатация возможна, но с ограничениями. Возможность возникновения предельного состояния зависит от:

- механических свойств материалов конструкций или физических свойств грунта;

- условий работы конструкций;

- изменчивости нагрузок.

Мера изменчивости нагрузок называется коэффициентом перегрузки n [Приложение 2, табл. 2.5].

Нагрузки, соответствующие условиям эксплуатации опоры, называются нормативными нагрузками. К ним относятся все нагрузки, рассмотренные при расчете провода на прочность (параграф 2.3).

В расчетах опор и их оснований помимо нормативных нагрузок используют расчетные, получаемые путем умножения нормативных нагрузок на коэффициенты n [Приложение 2, табл. 2.5]. Коэффициенты определены в зависимости от режима работы воздушной линии.

Согласно [13] различают три режима, которые могут быть в процессе монтажа и эксплуатации воздушных линий.

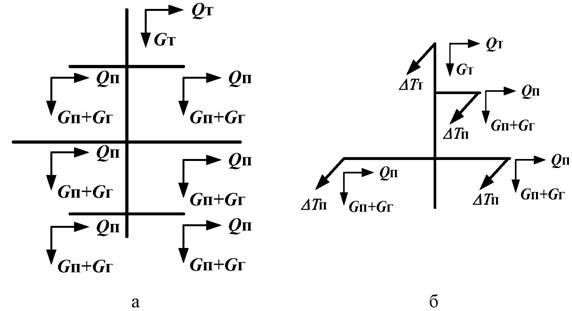

Режим 1 — нормальный. Нормальным режимом называется работа линии при необорванных проводах и тросах. В этом режиме на опоры и их основания действуют следующие виды нагрузок (рис. 2.53, а, б):

- постоянные: собственный вес опор Gоп [6, стр. 30-51, табл. 1.25-1.45], изоляторов G г [6, стр. 65-68, табл. 1.64-1.67], проводов G п и тросов G т без гололеда [6, стр. 53-59, табл. 1.47-1.57]; нагрузки от тяжений проводов ΔΤ п и тросов ΔΤ т при среднегодовой температуре и отсутствии гололеда и ветра;

- кратковременные: от давления ветра на провода Qп, тросы Q т и опоры; от веса гололеда на проводах и тросах.

Работа линии в нормальном режиме происходит в течение большей части времени их эксплуатации, поэтому принимаемые в нормальном режиме нагрузки называют основными сочетаниями.

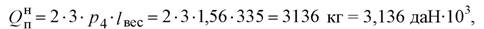

Режим 2 — аварийный. Аварийным режимом работы называется работа линии при обрыве проводов и тросов. Продолжительность воздействия нагрузок аварийного режима сравнительно невелика, поэтому в расчетах по аварийному режиму расчетные нагрузки и нормативные тяжения проводов умножаются коэффициенты. Схемы нагрузок на опоры в аварийном режиме приведены на рис. 2.54, а, б.

Режим 3 — монтажный. Монтажным режимом работы называется работа конструкции в условиях монтажа опор, проводов и тросов. Сочетания нагрузок в монтажном режиме относят к числу основных.

Рис. 2.53. Схемы нагрузок на опору в нормальном режиме работы воздушной линии: а — на промежуточную двухцепную; б — на анкерную

Рис. 2.54. Схемы нагрузок на опору в аварийном режиме работы воздушной линии: а — на промежуточную одноцепную; б — на анкерную

Опоры воздушных линий электропередачи отличаются от всех остальных инженерных сооружений, так как размеры инженерных сооружений определяются вертикальными нагрузками от собственного веса и полезными технологическими нагрузками, для которых предназначены сооружения. Основными нагрузками, определяющими размеры элементов опор и фундаментов, являются горизонтальные, а дополнительными — вертикальные.

Горизонтальные нагрузки состоят из:

- ветровой нагрузки на конструкцию опоры. Для нормальных стальных опор высотой до 50 м полная ветровая нагрузка определяется по формуле:

Pоп = Сх·Qн · S ·β, (2.66)

где S — площадь проекции конструкции по наружному обмеру с наветренной стороны на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, м2;

β — коэффициент, учитывающий динамическое воздействие порывов ветра: для стальных свободностоящих опор β = 1,5; для опор на оттяжках β = 1,65; для деревянных и железобетонных опор β = 1,65.

- ветровой нагрузки на провода и тросы (параграф 2.3);

- нагрузки от тяжения проводов и тросов.

Нагрузки от тяжения проводов и тросов определяют по выражению:

T = F · σ, (2.67)

где F — сечение провода, мм ;

σ — напряжение в проводе, определяемое из механического расчета, даН/мм2.

К вертикальным нагрузкам относят:

- собственный вес опоры [6, стр. 30-51, табл. 1.25-1.45];

- вес гирлянд изоляторов с арматурой [6,стр.65-68, табл.1.64-1.67];

- вес проводов и тросов (параграфы 2.3 и 2.8);

- вес монтера с монтажными приспособлениями. Нормативный вес монтажных приспособлений и монтера с инструментом принимается: для всех опор воздушных линий 500 кВ — 250 даН; для промежуточных опор линий 35-330 кВ с подвесными изоляторами — 150 даН; для анкерных опор — 200 даН; для всех опор линий со штыревыми изоляторами — 100 даН.

Пример 2.11

Пользуясь данными и результатами расчетов предыдущих примеров, определить нормативные и расчетные нагрузки на промежуточную металлическую опору П220-2 в нормальном режиме работы воздушной линии для дальнейшего выбора и проверки фундамента под опору.

Решение

1. Определим нормативные нагрузки.

На промежуточную опору в нормальном режиме работы воздушной линии действуют нагрузки, показанные на рис. 2.53, а:

собственный вес опоры [6, стр. 40, табл. 1.34]

собственный вес гирлянд изоляторов [6, стр. 65, табл. 1.65]

где nг — количество гирлянд изоляторов на опоре, шт;

Gг — вес одной гирлянды изоляторов, кг (пример 2.6);

собственный вес провода на весовой пролёт

lвес = 335 м, (пример 2.6); собственный вес 1 м провода Mп = 0,997 кг/м (даН/м) (пример 2.1), тогда с учетом двух цепей и трехфазной системы получим:

собственный вес троса на весовой пролёт

собственный вес 1 м троса — Mт = 0,6274 кг/м (даН/м) (пример 2.10), тогда

итого по постоянным нормативным нагрузкам

нагрузка от давления ветра на провода без гололеда (ветер направлен перпендикулярно оси линии)

с учетом трехфазной системы и двух цепей воздушной линии получим:

где р 4 — единичная горизонтальная нагрузка от давления ветра на провод, свободный от гололеда, даН/м (пример 2.1);

нагрузка от давления ветра на трос без гололеда определим единичную нагрузку от давления ветра на трос без гололеда, воспользовавшись расчетом одноименной удельной нагрузки (пример 2.10)

нагрузка от веса гололеда на проводах

с учетом трехфазной системы и двух цепей воздушной линии получим:

где р 2 — единичная нагрузка от массы гололедных отложений, даН/м (пример 2.1);

нагрузка на трос от веса гололеда

определим единичную нагрузку от массы гололедных отложении на трос, воспользовавшись расчетом одноименной удельной нагрузки (пример 2.10)

нагрузка от давления ветра на конструкцию опоры

ветровая нагрузка на конструкцию опоры определяется по формуле (2.66):

где Cx = 1,1 — аэродинамический коэффициент (пример 2.1);

Qн = 65 даН/м — скоростной напор ветра (пример 2.1);

S = 5,4 · 22,5 +1,4 · (6,5 + 6,5 + 5,5) = 147,4 м — площадь проекции конструкции по наружному обмеру с наветренной стороны на плоскость, перпендикулярную направлению ветра: 5,4 м — ширина базы опоры у основания; 22,5 м — высота опоры до нижней траверсы; 1,4 м — средняя ширина ствола опоры от нижней траверсы до верхушки тросостойки; 6,5 + 6,5 + 5,5 м — размеры опоры от нижней траверсы до средней, от средней до верхней и от верхней до верхушки тросостойки, соответственно, (Приложение 2, рис. 2.12, б).

β = 1,5 — коэффициент, учитывающий динамическое воздействие порывов ветра (параграф 2.9.4);

итого по кратковременным нормативным нагрузкам

2. Определим расчетные нагрузки.

Расчетные нагрузки получают путем умножения нормативных нагрузок на коэффициенты перегрузки в нормальных и аварийных режимах — n [Приложение 2, табл. 2.5]:

нагрузка от собственного веса конструкций опор, гирлянд изоляторов, веса проводов и тросов

нагрузка от веса гололеда на проводах и тросах

нагрузка от давления ветра на конструкцию опоры при наличии гололеда на проводах и тросах

нагрузка от давления ветра на провода и тросы, свободные от гололеда

итого по расчетным нагрузкам

Источник

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 2. Канализация электроэнергии

Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

Опоры и фундаменты

2.5.135. Опоры ВЛ разделяются на два основных вида: анкерные опоры, полностью воспринимающие тяжение проводов и тросов в смежных с опорой пролетах, и промежуточные, которые не воспринимают тяжение проводов или воспринимают его частично. На базе анкерных опор могут выполняться концевые и транспозиционные опоры. Промежуточные и анкерные опоры могут быть прямыми и угловыми. ¶

В зависимости от количества подвешиваемых на них цепей опоры разделяются на одноцепные, двухцепные и многоцепные. ¶

Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками. ¶

Промежуточные опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны быть жесткими. Допускается применение анкерных опор гибкой конструкции для ВЛ до 35 кВ. ¶

К опорам жесткой конструкции относятся опоры, отклонение верха которых (без учета поворота фундаментов) при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не превышает 1/100 высоты опоры. При отклонении верха опоры более 1/100 высоты опоры относятся к опорам гибкой конструкции. ¶

Опоры анкерного типа могут быть нормальной и облегченной конструкции (см. 2.5.145). ¶

2.5.136. Анкерные опоры следует применять в местах, определяемых условиями работ на ВЛ при ее сооружении и эксплуатации, а также условиями работы конструкции опоры. ¶

Требования к применению анкерных опор нормальной конструкции устанавливаются настоящей главой. ¶

На ВЛ 35 кВ и выше расстояние между анкерными опорами должно быть не более 10 км, а на ВЛ, проходящих в труднодоступной местности и в местности с особо сложными природными условиями, — не более 5 км. ¶

На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I-III и 1 км в районах по гололеду IV и более. ¶

На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км. ¶

На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности в районах по гололеду III и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью. ¶

2.5.137. Предельные состояния, по которым производится расчет опор, фундаментов и оснований ВЛ, подразделяются на две группы. ¶

Первая группа включает предельные состояния, которые ведут к потере несущей способности элементов или к полной непригодности их в эксплуатации, т.е. к их разрушению любого характера. К этой группе относятся состояния при наибольших внешних нагрузках и при низшей температуре, т.е. при условиях, которые могут привести к наибольшим изгибающим или крутящим моментам на опоры, наибольшим сжимающим или растягивающим усилиям на опоры и фундаменты. ¶

Вторая группа включает предельные состояния, при которых возникают недопустимые деформации, перемещения или отклонения элементов, нарушающие нормальную эксплуатацию, к этой группе относятся состояния при наибольших прогибах опор. ¶

Метод расчета по предельным состояниям имеет целью не допускать, с определенной вероятностью, наступления предельных состояний первой и второй групп при эксплуатации, а также первой группы при производстве работ по сооружению ВЛ. ¶

2.5.138. Нагрузки, воздействующие на строительные конструкции ВЛ, в зависимости от продолжительности действия подразделяются на постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые). ¶

К постоянным нагрузкам относятся: ¶

- собственный вес проводов, тросов, строительных конструкций, гирлянд изоляторов, линейной арматуры; тяжение проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда; воздействие предварительного напряжения конструкций, а также нагрузки от давления воды на фундаменты в руслах рек.

К длительным нагрузкам относятся: ¶

- нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, а также воздействием усадки и ползучести бетона.

К кратковременным нагрузкам относятся: ¶

- давление ветра на провода, тросы и опоры — свободные от гололеда и покрытые гололедом; вес отложений гололеда на проводах, тросах, опорах; тяжение проводов и тросов сверх их значений при среднегодовой температуре; нагрузки от давления воды на опоры и фундаменты в поймах рек и от давления льда; нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже строительных конструкций, проводов и тросов.

К особым нагрузкам относятся: ¶

- нагрузки, возникающие при обрыве проводов и тросов, а также нагрузки при сейсмических воздействиях.

2.5.139. Опоры, фундаменты и основания ВЛ должны рассчитываться на сочетания расчетных нагрузок нормальных режимов по первой и второй группам предельных состояний и аварийных и монтажных режимов ВЛ по первой группе предельных состояний. ¶

Расчет опор, фундаментов и оснований фундаментов на прочность и устойчивость должен производиться на нагрузки первой группы предельных состояний. ¶

Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям производится на нагрузки второй группы предельных состояний. ¶

Расчет оснований по деформациям производится на нагрузки второй группы предельных состояний без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры. ¶

Опоры, фундаменты и основания должны рассчитываться также на нагрузки и воздействия внешней среды в конкретных условиях (воздействие размывающего действия воды, давления волн, навалов льда, давления грунта и т.п.), которые принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами или другими нормативными документами. ¶

Дополнительно учитывается следующее: ¶

- возможность временного усиления отдельных элементов конструкций в монтажных режимах;

- расчет железобетонных опор и фундаментов по раскрытию трещин в нормальных режимах производится на нагрузки второй группы предельных состояний, причем кратковременные нагрузки снижаются на 10%; при использовании опор и фундаментов в условиях агрессивной среды снижение кратковременных нагрузок не производится;

- отклонение верха опоры при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не должно приводить к нарушению установленных настоящими Правилами наименьших изоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до заземленных элементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных сооружений;

- расчет опор гибкой конструкции производится по деформированной схеме (с учетом дополнительных усилий, возникавших от весовых нагрузок при деформациях опоры, для первой и второй групп предельных состояний);

- расчет опор, устанавливаемых в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, на воздействие сейсмических нагрузок должен выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами по строительству в сейсмических районах; при этом расчетные нагрузки от веса гололеда, от тяжения проводов и тросов в нормальных режимах умножаются на коэффициент сочетаний ψ = 0,8.

2.5.140. Опоры должны рассчитываться в нормальном режиме по первой и второй группам предельных состояний на сочетания условий, указанных в 2.5.71 пп.4, 5, 6 и в 2.5.73 пп.1, 2, 3. ¶

Опоры анкерного типа и промежуточные угловые опоры должны рассчитываться также на условия 2.5.71 п.2, если тяжение проводов или тросов в этом режиме больше, чем в режиме наибольших нагрузок. ¶

Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжений проводов и тросов, возникающую вследствие неравенства значений приведенных пролетов по обе стороны опоры. При этом условия для расчета разности тяжений устанавливаются при разработке конструкции опор. ¶

Концевые опоры должны рассчитываться также на одностороннее тяжение всех проводов и тросов. ¶

Двухцепные опоры во всех режимах должны быть рассчитаны также для условий, когда смонтирована только одна цепь. ¶

2.5.141. Промежуточные опоры ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов и глухими зажимами должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на расчетные условные горизонтальные статические нагрузки Tав. ¶

Расчет производится при следующих условиях: ¶

1) оборваны провод или провода одной фазы одного пролета (при любом числе проводов на опоре), тросы не оборваны; ¶

2) оборван один трос пролета (для расщепленного троса — все его составляющие), провода не оборваны. ¶

Условные нагрузки прикладываются в местах крепления той фазы или того троса, при обрыве которых усилия в рассчитываемых элементах получаются наибольшими. При этом принимаются сочетания условий, указанных в 2.5.72 п.1. ¶

2.5.142. Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Tав от проводов на опоры принимается равной: ¶

1) на ВЛ с нерасщепленными фазами: ¶

- для свободностоящих металлических опор, опор из любого материала на оттяжках, А-образных и других типов жестких опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 185 мм 2 — 0,5 Tmax, площадью сечения алюминиевой части 205 мм 2 и более — 0,4 Tmax;

- для железобетонных свободностоящих опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 185 мм 2 — 0,3 Tmax; площадью сечения алюминиевой части 205 мм 2 и более — 0,25 Tmax;

- для деревянных свободностоящих опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 185 мм 2 — 0,25Tmax; сечения алюминиевой части 205 мм 2 и более 0,2 Tmax,

- где Tmax — наибольшая расчетная нагрузка от тяжения проводов (см. 2.5.70);

- для других типов опор (опор из новых материалов, металлических гибких опор и т.п.) — в зависимости от гибкости рассчитываемых опор в пределах, указанных выше;

2) на ВЛ напряжением до 330 кВ с расщепленными фазами путем умножения значений, указанных в п.1 для нерасщепленных фаз, на дополнительные коэффициенты: 0,8 — при расщеплении на два провода; 0,7 — на три провода и 0,6 — на четыре провода. ¶

На ВЛ 500 кВ с расщеплением на три и более проводов в фазе — 0,15Tmax, но не менее 18 кН. ¶

На ВЛ 750 кВ с расщеплением на четыре и более проводов в фазе — 27 кН. ¶

В расчетах допускается учитывать поддерживающее действие необорванных проводов и тросов при среднегодовой температуре без гололеда и ветра. При этом расчетные условные нагрузки следует определять как в п.1 настоящего параграфа, а механические напряжения, возникающие в поддерживающих проводах и тросах, не должны превышать 70% их разрывного усилия. ¶

При применении средств, ограничивающих передачу продольной нагрузки на промежуточную опору (многороликовые подвесы, а также другие средства), расчет следует производить на нагрузки, возникающие при использовании этих средств, но не более расчетных условных нагрузок, принимаемых при подвеске проводов в глухих зажимах. ¶

2.5.143. Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка на промежуточные опоры Tав от тросов принимается равной: ¶

1) от одиночного троса — 0,5 Tmax; ¶

2) от расщепленного троса (из двух составляющих) — 0,4 Tmax, но не менее 20 кН, где Tmax — наибольшая расчетная нагрузка от тяжения тросов (см. 2.5.70). ¶

2.5.144. Промежуточные опоры со штыревыми изоляторами должны рассчитываться в аварийном режиме на обрыв одного провода, дающего наибольшие усилия в элементах опоры с учетом гибкости опор и поддерживающего действия необорванных проводов. Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Tав для стоек и приставок принимается равной 0,3 Tmax, но не менее 3 кН; для остальных элементов опоры — 0,15 Tmax, но не менее 1,5 кН, где Tmax — то же, что и в 2.5.142. ¶

2.5.145. Опоры анкерного типа должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на обрыв тех проводов и тросов, при обрыве которых усилия в рассматриваемых элементах получаются наибольшими. ¶

Расчет производится на следующие условия: ¶

1) для опор ВЛ с алюминиевыми и стальными проводами всех сечений, проводами из алюминиевых сплавов всех сечений, сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником с площадью сечения алюминиевой части для обоих типов проводов до 150 мм 2 : ¶

а) оборваны провода двух фаз одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерные нормальные опоры); ¶

б) оборваны провода одной фазы одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерные облегченные и концевые опоры); ¶

2) для опор ВЛ со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником площадью сечения алюминиевой части для обоих типов проводов 185 мм 2 и более, а также со стальными канатами типа ТК всех сечений, используемыми в качестве проводов: оборваны провода одной фазы одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерные нормальные и концевые опоры); ¶

3) для опор ВЛ независимо от марок и сечений подвешиваемых проводов: оборван один трос одного пролета (при расщепленном тросе — все составляющие), провода не оборваны. Сочетания климатических условий принимаются согласно 2.5.72 пп.2 и 3. ¶

2.5.146. Опоры анкерного типа должны проверяться в монтажном режиме по первой группе предельных состояний на следующие условия: ¶

1) в одном пролете смонтированы все провода и тросы, в другом пролете провода и тросы не смонтированы. Тяжение в смонтированных проводах и тросах принимается равным 0,6 Tmax, где Tmax — наибольшее расчетное горизонтальное тяжение проводов и тросов (см. 2.5.70). При этом сочетания климатических условий принимаются по 2.5.74. ¶

В этом режиме металлические опоры и их закрепления должны иметь требуемую нормами прочность без установки временных оттяжек; ¶

2) в одном из пролетов при любом числе проводов на опоре последовательно и в любом порядке монтируются провода одной цепи, тросы не смонтированы; ¶

3) в одном из пролетов при любом числе тросов на опоре последовательно и в любом порядке монтируются тросы, провода не смонтированы. ¶

При проверках по пп.2 и 3 допускается предусматривать временное усиление отдельных элементов опор и установку временных оттяжек. ¶

2.5.147. Опоры ВЛ должны проверяться на расчетные нагрузки, соответствующие способу монтажа, принятому проектом, с учетом составляющих от усилий тягового троса, веса монтируемых проводов (тросов), изоляторов, монтажных приспособлений и монтера с инструментами. ¶

Узел крепления каждого провода (проушина, диафрагма и др.) при раздельном креплении проводов расщепленной фазы должен рассчитываться с учетом перераспределения нагрузки от оборванной цепи подвески на оставшиеся провода фазы. ¶

Элементы опоры должны выдерживать вертикальную нагрузку от веса монтера с инструментами, расчетное значение которой равно 1,3 кН в сочетании с нагрузками нормального режима от проводов и тросов, свободных от гололеда, при среднегодовой температуре, а также с нагрузками аварийного и монтажного режимов. ¶

Расчетные нагрузки на опоры от веса монтируемых проводов (тросов) при климатических условиях согласно 2.5.74 и гирлянд изоляторов в условиях равнинной местности рекомендуется принимать: ¶

1) на промежуточных опорах — равными удвоенному весу пролета проводов (тросов) без гололеда и гирлянды изоляторов, исходя из возможности подъема монтируемых проводов (тросов) и гирлянды через один блок; ¶

2) на анкерных опорах и промежуточных опорах, при ограничении последними монтажного участка, – с учетом усилия в тяговом тросе, определяемого из условия расположения тягового механизма на расстоянии 2,5h от опоры, где h – высота подвеса провода средней фазы на опоре. ¶

При установке тягового механизма в условиях пересеченной местности необходимо дополнительно учитывать усилие от наклона тягового троса с учетом разности высотных отметок точки подвеса провода и тягового механизма. ¶

Расчетная вертикальная нагрузка от веса монтера и монтажных приспособлений, прикладываемая в месте крепления гирлянд изоляторов, для опор ВЛ 500-750 кВ принимается равной 3,25 кН, для опор анкерного типа ВЛ до 330 кВ с подвесными изоляторами – 2,6 кН, для промежуточных опор ВЛ до 330 кВ с подвесными изоляторами – 1,95 кН, для опор со штыревыми изоляторами – 1,3 кН. ¶

2.5.148. Конструкции опор должны обеспечивать на отключенной ВЛ, а на ВЛ 110 кВ и выше и при наличии на ней напряжения: ¶

1) производство их технического обслуживания и ремонтных работ; ¶

2) удобные и безопасные подъем персонала на опору от уровня земли до вершины опоры и его перемещение по элементам опоры (стойкам, траверсам, тросостойкам, подкосам и др.). ¶

На опоре и ее элементах должна предусматриваться возможность крепления специальных устройств и приспособлений для выполнения эксплуатационных и ремонтных работ. ¶

2.5.149. Для подъема персонала на опору должны быть предусмотрены следующие мероприятия: ¶

1) на каждой стойке металлических опор высотой до вершины до 20 м при расстояниях между точками крепления решетки к поясам стойки (ствола) более 0,6 м или при наклоне решетки к горизонтали более 30°, а для опор высотой более 20 и менее 50 м независимо от расстояний между точками крепления решетки и угла ее наклона должны быть выполнены специальные ступеньки (степ-болты) на одном поясе или лестницы без ограждения, доходящие до отметки верхней траверсы. ¶

Конструкция тросостойки на этих опорах должна обеспечивать удобный подъем или иметь специальные ступеньки (степ-болты); ¶

2) на каждой стойке металлических опор высотой до вершины опоры более 50 м должны быть установлены лестницы с ограждениями, доходящие до вершины опоры. При этом через каждые 15 м по вертикали должны быть выполнены площадки (трапы) с ограждениями. Трапы с ограждениями должны выполняться также на траверсах этих опор. На опорах со шпренгельными траверсами должна быть обеспечена возможность держаться за тягу при перемещении по траверсе; ¶

3) на железобетонных опорах любой высоты должна быть обеспечена возможность подъема на нижнюю траверсу с телескопических вышек, по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств. Для подъема по железобетонной центрифугированной стойке выше нижней траверсы на опорах ВЛ 35-750 кВ должны быть предусмотрены стационарные лазы (лестницы без ограждений и т.п.). ¶

Для подъема по железобетонной вибрированной стойке ВЛ 35 кВ и ниже, на которой установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты, должна быть предусмотрена возможность крепления инвентарных лестниц или специальных инвентарных подъемных устройств. На железобетонные вибрированные стойки, на которых вышеуказанное электрооборудование не устанавливается, это требование не распространяется. ¶

Удобный подъем на тросостойки и металлические вертикальные части стоек железобетонных опор ВЛ 35-750 кВ должны обеспечивать их конструкция или специальные ступеньки (степ-болты); ¶

4) железобетонные опоры, не допускающие подъема по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств (опоры с оттяжками или внутренними связями, закрепленными на стойке ниже нижней траверсы и т.п.), должны быть снабжены стационарными лестницами без ограждений, доходящими до нижней траверсы. ¶

Выше нижней траверсы должны быть выполнены устройства, указанные в первом абзаце п.3). ¶

Источник