8.2.2. Расчет свай на горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты

Расчет на горизонтальную нагрузку свай со свободным верхним концом (шарнирное сопряжение сваи с расположенными выше конструкциями) выполняется согласно приложению к СНиП II-17-77 (ниже указываются номера формул из него) в следующем порядке:

- – определяются исходные расчетные характеристики — коэффициенты постели грунта, прорезаемого сваей и под ее нижним концом, коэффициент деформации, приведенная глубина погружения и условная рабочая ширина сваи [формулы (3)—(6)];

- – устанавливаются расчетные нагрузки применительно ко второму предельному состоянию;

- – вычисляются горизонтальные перемещения и углы поворота сваи от единичных сил, действующих на уровне поверхности грунта [формулы (11)—(13)];

- – вычисляются горизонтальное перемещение и угол поворота сваи на уровне поверхности грунта или подошвы низкого ростверка от действующих расчетных нагрузок [формулы (9) и (10)];

- – определяются горизонтальное перемещение и угол поворота сваи на уровне ее верха от действующих расчетных нагрузок [формулы (7) и (8)];

- – вычисленные перемещения сопоставляются с допустимыми предельными (завершается расчет по второму предельному состоянию);

- – устанавливаются расчетные нагрузки применительно к первому предельному состоянию;

- – определяются расчетные усилия, действующие в сечении свай на различной глубине, и давление на грунт по контакту с боковой поверхностью сваи [формулы (16)—(19)];

- – производится расчет устойчивости основания, окружающего сваю [формулы (14) и (15)];

- – по наибольшим расчетным усилиям в сечении проверяется прочность материала сваи в соответствии со СНиП 2.02.01-83 и с рекомендациями настоящей главы Справочника (завершается расчет по первому предельному состоянию).

При жесткой заделке сваи в ростверке (при отсутствии поворота ее головы) расчет на горизонтальную нагрузку производится в той же последовательности с учетом дополнительного момента, возникающего в голове сваи и направленного в сторону, противоположную направлению горизонтальной силы [формула (20)].

В Руководстве [3] приведен табличный метод расчета свай на горизонтальную нагрузку, ускоряющий расчет.

Для облегчения расчета наиболее распространенных сечений забивных и набивных свай на горизонтальную нагрузку составлены графики для определения:

- – коэффициента деформации αd по формуле (6) (рис. 8.8);

- – горизонтального перемещения сваи u на уровне поверхности грунта по формуле (9) (рис. 8.9);

- – наибольшего дополнительного момента, возникающего в свае от действия горизонтальной силы на уровне поверхности грунта, по формуле (17) (рис. 8.10);

- – момента, возникающего в голове сваи при отсутствии ее поворота, по формуле (20) (рис. 8.11).

На рис. 8.8 для определения коэффициента деформации каждая кривая соответствует конкретному сечению сваи. Значение αd определяется по заданному коэффициенту пропорциональности Кр , откладываемому на оси абсцисс, от которой восставляется перпендикуляр до пересечения с кривой, соответствующей заданному сечению.

Графики (см. рис. 8.9) для определения горизонтального перемещения сваи на уровне поверхности грунта составлены для свай с приведенной глубиной погружения d´p ≥4 при Кр = 500—1200 кН/м 4 . При промежуточных значениях Кр горизонтальное перемещение устанавливается по линии, соответствующей ближайшим меньшим значениям Кр .

Горизонтальное перемещение и определяется раздельно от горизонтальной силы Fh и момента М0 , действующих на уровне поверхности грунта, а затем суммируется.

Наибольший дополнительный момент Мс определяется следующим образом: по соответствующему найденному из рис. 8.8 значению αd на оси абсцисс (рис. 8.10) откладывается заданная величина Fh и из этой точки восставляется перпендикуляр до пересечения с прямой, соответствующей заданному отношению М0/Fh ; точка пересечения определяет значение Мс . Отношение M0/Fh введено для упрощения построения графиков.

Абсолютная величина наибольшего момента, действующего в сечении сваи, определяется как сумма моментов М0 и Мс .

Между значениями Мc и Fh установлена прямая пропорциональная зависимость и выявлено, что глубина приложения Мc изменяется от d´p = 1,3—1,5 при M0/Fh = 0 до d´p = 0,1—0,3 при M0/Fh = 100. Выполненные расчеты показали, что значение Мс существенно увеличивается с уменьшением коэффициента деформации αd и отношения M0/Fv но незначительно уменьшается с увеличением d´p от 2,5 до 4. Поэтому решено графики составить для приведенной глубины d´p = 4.

Порядок пользования рис. 8.11 для определения момента, возникающего в голове сваи при отсутствии ее поворота, следующий: на левой половине оси абсцисс откладывается заданное значение Fh , от которого восставляется перпендикуляр до пересечения с прямой, соответствующей заданной приведенной глубине d´p из точки пересечения проводится горизонтальная прямая до прямой, соответствующей заданному коэффициенту αd , и из этой точки опускается перпендикуляр до оси абсцисс, определяющий величину Мс .

Пример 8.1. Определить горизонтальное перемещение сваи с шарнирной заделкой и проверить ей на прочность. Исходные данные: свая С6-30 по ГОСТ 19804.1-79 на бетона В15 и с продольной арматурой 4Ø10АII погружена в суглинки с показателем текучести IL = 0,35 на 5,7 м. На уровне поверхности грунта на сваю действует расчетная горизонтальная нагрузка 20 кН и вдавливающая сила 500 кН. Сопряжение с ростверком шарнирное. Коэффициент надежности по нагрузке при расчете по второму предельному состоянию γf = 1, по первому предельному состоянию γf = 1,2. Продельное горизонтальное перемещение сваи на уровне поверхности грунта равняется 1 см.

Решение. По СНиП II-17-77 находим коэффициент пропорциональности:

Kр = 5000 + (8000 – 5000) 1,56/6 = 6000 кН/м 4 .

По рис. 8.8 для сваи сечением 30×30 см при Кp = 6000 кН/м 4 определяем коэффициент деформации αd = 0,8 м –1 . Тогда приведенная длина d´p = αddp = 0,8×5,6 = 4,56.

По рис. 8.9 для d´p > 4 и Кр = 6000 кН/м 4 при Fh = 20 кН находим горизонтальное перемещение сваи на уровне поверхности грунта u = 5,5 мм, что меньше предельного перемещения (1 см).

Определяем нагрузку на сваю для расчета по первому предельному состоянию:

По рис. 8.10 для M0/Fh и αd = 0,8 м –1 при Fh = 24 кН находим наибольший расчетный момент в сечении сваи: Мd = 23 кН·м.

По черт. 3 прил. 2 к ГОСТ 19804.1-79 убеждаемся, что при Fv = 600 кН и М = 23 кН·м прочность материала сваи в эксплуатационный период обеспечивается при стандартном армировании сваи.

Пример 8.2. Определить горизонтальное перемещение сваи с жесткой заделкой и проверить ее на прочность. Исходные данные: верх сваи жестко заделан в ростверк. Остальные данные те же, что и в примере 8.1.

Решение. По рис. 8.11 для Fh = 24 кН, d´p = 4 и αd = 0,8 м –1 определяем момент, действующий на сваю в плоскости заделки ее в ростверк при отсутствии поворота головы сваи, М´p = –20 кН·м.

Горизонтальное перемещение верха сваи на уровне поверхности грунта, определенное по рис. 8.9, u = 5,5 мм от Fv = 20 кН; u = –2,7 мм от Мр = – 20 кН·м. Суммарное перемещение u = 5,5 – 2,7 = 2,8 мм, что меньше предельного перемещения 1 см.

Наибольший расчетный момент действует на сваю в плоскости заделки ее в ростверк и равен 24 кН·м.

По черт. 3 прил. 2 к ГОСТ 19804.1-79 убеждаемся, что при Fv = 600 кН и М = 24 кН·м прочность материала сваи в эксплуатационный период обеспечивается при стандартном армировании сваи.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Расчет горизонтальных перемещений свайных фундаментов

1. Метод разработан для расчета длинных гибких свай, для которых отношение l/d, как правило, больше 10. Сваи считаются жестко заделанными в ростверк, что исключает поворот головы свай. Расчет производится раздельно для связных и несвязных грунтов по несущей способности и по перемещениям.

2. Расчетом должно быть обеспечено выполнение условий (1) и (2)

где Fh — расчетная горизонтальная нагрузка на куст свай, кН;

где г — расчетное горизонтальное перемещение сваи в уровне подошвы ростверка, м;

Sпр — предельно допустимое значение горизонтального перемещения сваи, устанавливаемое в техническом задании, м.

3. При расчете свай в связных грунтах:

1) Несущая способность свай на горизонтальную нагрузку H определяется в зависимости от прочности ствола сваи на изгиб по формуле

где cu — расчетное среднее значение недренированного сопротивления грунта сдвигу, определяемое для участка от поверхности грунта до глубины 10d, кН/м 2 ;

d — диаметр или ширина ствола сваи, м;

c — безразмерный коэффициент прочности ствола сваи, определяемый по табл.1 в зависимости от безразмерного показателя mc и вида заделки головы сваи.

где Mp — расчетный изгибающий момент ствола сваи (кН·м), определяемый в зависимости от размера и армирования сваи; для стандартных железобетонных забивных свай, принимаемый по Серии 1.011.1-10 с учетом вертикальной нагрузки на сваю при ее наличии.

Источник

Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом?

Доброго дня всем!

Коллеги! Помогите разобраться с означенным выше вопросом.

СП 50-102-2003 в приложении Д определяет, что предельные значения соответственно горизонтального перемещения головы сваи, м, и угла ее поворота, рад, устанавливаются в задании на проектирование.

Имеем железобетонный монолитный каркас здания в 5 этажей. Фундаменты под колонны — отдельно стоящие, столбчатые, на сваях. При определении горизонтального перемещения и угла поворота головы сваи необходимо сравнить их с предельными. Из каких соображений и как определяются предельные значения?

Поиск по форуму не дал результатов. Если кто-нибудь этим вопросом занимался или находил на форуме обсуждение его — помогите ссылкой или ответом. Спасибо.

04.08.2009, 09:48

Геотехника. Теория и практика

| Фундаменты после проверки на горизонтальное смещение |

Фундаменты на горизонтальное смещение я проверить могу. Вопрос на какое смещение проверять фундаменты?

При расчёте горизонтального смещения оголовка сваи у меня получилось 4,5 см при горизонтальном усилии в 1 тонну. Это произошло по причине того, что первый слой под ростверком — насыпной (2,5 м). Я мог бы настоять на том, что ростверк нужно опустить ещё глубже, тогда уменьшиться горизонтальное смещение оголовка сваи. Но насколько опустить ростверк зависит от того, какое предельное горизонтальное смещение допустимо. А какое допустимо — я не знаю. С чего начать?

Не существует ли каких-либо норм или рекомендаций, где было бы сказано, к примеру: «в монолитных каркасах при высоте этажа токой-то, допустимо горизонтальное смещение фундамента на такую-то величину».

Только что проделал эксперимент. Задал перемещение низа одной из колонн на 3 см. Результат такой: момент в колонне вырос в 30 раз.

Источник

Расчет осадок, кренов и горизонтальных перемещений свай и свайных фундаментов

8.18 Расчет осадки и крена свайного фундамента следует производить в соответствии с пп.8.19-8.33, а горизонтальных перемещений — в соответствии с п.8.34 и приложением К.

8.19 Расчет осадок свайных фундаментов (из отдельных свай, кустов свай) следует производить исходя из условия

где s — совместная деформация сваи, свайного фундамента и сооружения, определяемая расчетом;

sи — предельное значение средней осадки фундамента здания или сооружения, принимаемое по указаниям СНиП 2.02.01.

8.20 Осадку s1, м, одиночной висячей сваи определяют на основе решения, полученного численными методами, по формуле

где P — расчетное значение нагрузки на сваю, кН;

IS — коэффициент осадки, зависящий от отношения l/d длины сваи к ее диаметру (или стороне квадратной сваи) и от относительной жесткости сваи = Ep / ESL, где Ep — модуль упругости материала сваи;

ESL — модуль деформации грунта, который в рассматриваемом решении следует определять на уровне подошвы сваи, если ниже подошвы сваи нет слабых грунтов, кПа;

d — диаметр или сторона квадратной сваи, м.

8.21 Коэффициент осадки в формуле (8.9) для сваи, принимаемой несжимаемой, определяют по формуле

Значения коэффициента IS для сжимаемой сваи принимаются по табл.8.4.

Примечание. Для промежуточных значений l/d и значения IS определяются по интерполяции.

8.22 При расчете осадки сваи значение модуля деформации грунта ESL определяется по результатам полевых испытаний грунтов сваей при применении на объекте более 100 свай.

При использовании результатов статического зондирования для расчета осадки принимаются значения модуля деформации ESL грунта в зависимости от сопротивления зондированию qc:

— в глинистых грунтах при расчете буровых свай — ESL = 10 qc;

— в глинистых грунтах при расчете забивных свай — ESL = 12 qc.

8.23 Осадка куста свай при расстояниях между сваями (3-4)d определяется как осадка условного массивного фундамента на естественном основании согласно требованиям раздела 6 СНиП 2.02.03.

При расстояниях между сваями в кусте до 7d, при однородных или улучшающихся с глубиной грунтах основания расчет осадки куста свай выполняется по методике, учитывающей взаимовлияние свай в кусте (пп.8.24-8.27).

8.24 Осадка куста свай sG определяется по формуле

где s1 — осадка одиночной сваи при принятой на нее нагрузке, определяемая по формуле (8.9), при этом нагрузка P принимается равной средней нагрузке на сваю в кусте;

RS — коэффициент увеличения осадки (п.8.25).

8.25 При использовании осадки одиночной сваи для проектирования свайных кустов и полей, следует учитывать, что осадка группы свай в результате их взаимодействия в свайном фундаменте увеличивается, что учитывается коэффициентом увеличения осадки RS (табл.8.5).

Примечание. В каждом столбце при других значениях n коэффициент RS определяется по формуле

Таблица 8.5 составлена для групп свай квадратной формы (см. графу 1 таблицы). Для групп свай прямоугольной формы следует руководствоваться тем, что они имеют одинаковую эффективность с квадратными группами при одинаковом расстоянии между сваями. Для прямоугольного фундамента значения RS принимаются при числе свай n (графа 1), равном квадрату намечаемого количества свай на короткой стороне фундамента.

8.26 Таблица 8.5 справедлива для свай, объединенных жестким ростверком, расположенным над поверхностью грунта или на слое относительно слабых поверхностных грунтов, когда ростверк практически не влияет на осадку группы свай.

При низком ростверке со сваями под отдельные колонны (кусты свай), не связанные общей плитой, значения RS в табл.8.5 могут быть уменьшены за счет работы ростверка, расположенного на грунте, в зависимости от отношения расстояния a между осями свай к их диаметру d:

8.27 Проверка расчетного сопротивления грунта основания подошвы свайного ростверка производится по указаниям СНиП 2.02.01.

8.28 Метод расчета осадки комбинированного свайно-плитного фундамента (КСП фундамента) приведен в приложении И.

8.29 Если под нижними концами свай залегают грунты с модулем деформации Esb 20 МПа и доля временной нагрузки не превышает 40% общей нагрузки, осадку КСП фундамента допускается определять по формуле

где p — среднее давление на уровне подошвы плитного ростверка;

Esb — средневзвешенный модуль деформации сжимаемой толщи грунта под нижними концами свай, равной ширине ростверка B.

8.30 Проверка расчетного сопротивления грунта основания подошвы свайного ростверка производится по формуле (7) СНиП 2.02.01 на часть нагрузки, приходящейся по расчету на плиту, считая нагрузку равномерно распределенной по жесткому ростверку.

8.31 Выполненные расчеты осадки кустов свай и КСП фундаментов должны быть сопоставлены с расчетом их осадки как условного фундамента на естественном основании в соответствии со СНиП 2.02.03.

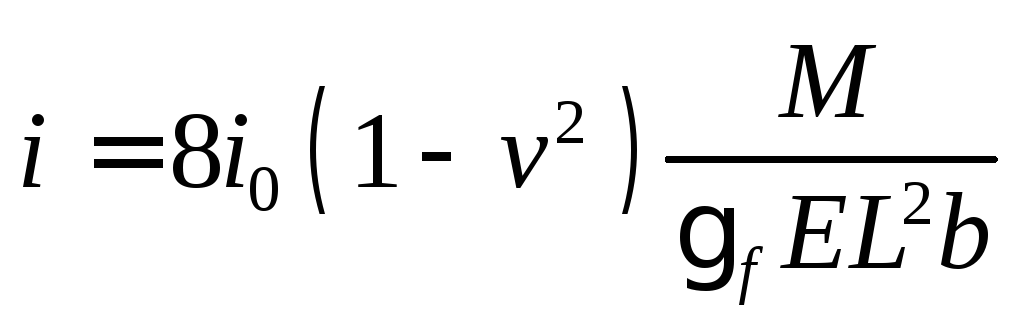

8.32 Крен прямоугольного свайного фундамента следует определять по формуле

где i0 — безразмерный коэффициент, устанавливаемый по табл.8.6 в зависимости от 2h/L, где h — глубина погружения свай, и от отношения L/b;

v — коэффициент Пуассона;

M — расчетный момент, действующий на фундамент;

f — коэффициент надежности по нагрузке;

E — модуль деформации грунта в основании свай;

L и b — длина и ширина фундамента;

8.33 Крен круглого фундамента следует определять по формуле

где i0 определяется по табл.8.7 в зависимости от отношения h/r, (r — радиус фундамента).

8.34 При расчете горизонтальных перемещений свай следует руководствоваться приложением 1 СНиП 2.02.03.

Для объектов II и III уровня ответственности расчет горизонтальных перемещений куста свай при жестко заделанных в ростверк сваях допускается выполнять по методу, приведенному в приложении К.

Источник