- § 34. Общие положения расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям

- 65. Расчет оснований по 1 и 2 группе предельных состояний.

- Расчет фундамента по второй группе предельных состояний

- Расчет фундамента под наружную стену подвала. Расчет основания по деформациям (по 2 предельному состоянию). Пример расчета.

§ 34. Общие положения расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям

Общие сведения. Основания и фундаменты надлежит проектировать так, чтобы была надежно обеспечена возможность нормальной эксплуатации сооружений. Для этого они должны быть прочными и устойчивыми, т. е. обладать достаточной несущей способностью. Если это условие не выполнено, то несущая способность основания и фундамента может оказаться исчерпанной, в результате чего расположенное на них сооружение будет разрушено или деформировано в такой степени, что нормальная эксплуатация сооружения будет невозможна или значительно затруднена. Различают пять форм исчерпания несущей способности оснований и фундаментов:

1) исчерпание прочности фундамента (прочности материала фундамента), приводящее к его разрушению;

2) исчерпание устойчивости фундамента, приводящее к его опрокидыванию;

3) исчерпание устойчивости фундамента, вызывающее его сдвиг;

4) исчерпание прочности основания, приводящее к большим просадкам;

5) исчерпание устойчивости основания, сопровождающееся сдвигом массы грунта совместно с фундаментом по некоторой поверхности скольжения — глубокий сдвиг.

Наиболее характерные схемы потери устойчивости фундаментов: опрокидывание с поворотом; плоский сдвиг; глубокий сдвиг.

Расчеты, выполняемые с целью не допустить исчерпания несущей способности оснований и фундаментов, называют расчетами их на прочность и устойчивость.

Основания и фундаменты могут обладать достаточной несущей способностью, но под воздействием нагрузок получать значительные перемещения, недопустимые по условиям нормальной эксплуатации сооружений. Расчеты оснований и фундаментов, имеющие целью не допустить таких перемещений, называются расчетами по деформациям.

Железобетонные конструкции фундаментов рассчитывают также на трещиностойкость. Такие расчеты должны исключить возможность чрезмерного раскрытия трещин, при котором возникает опасность коррозии (ржавления) арматуры. На трещиностойкость фундаменты рассчитывают обычными методами расчета железобетонных конструкций, которые в настоящем курсе не рассматриваются.

Расчеты оснований и фундаментов на прочность, устойчивость по деформациям и на трещиностойкость, как и других строительных конструкций, выполняют по методу предельных состояний. Под предельным состоянием подразумевается такое напряженное состояние конструкций или оснований, когда при самом незначительном увеличении нагрузок они перестают удовлетворять предъявляемым к ним требованиям: наступает их разрушение, возникают недопустимые деформации, происходит потеря устойчивости и т. п.

Основания и фундаменты мостов и труб под насыпями рассчитывают по двум группам предельных состояний:

по первой группе — по несущей способности оснований, устойчивости фундаментов против опрокидывания и сдвига, устойчивости фундаментов при действии сил морозного пучения грунтов, прочности и устойчивости конструкций фундаментов;

по второй группе — по деформациям оснований и фундаментов (осадкам, кренам, горизонтальным перемещениям), трещиностойкости железобетонных конструкций фундаментов.

Расчет по первой группе предельных состояний выполняют с целью не допустить исчерпания несущей способности и устойчивости оснований и фундаментов. Расчет производят исходя из условия

F≤Fu, (6.1)

где F — силовое воздействие (нагрузка) на основание или на фундамент; Fu — несущая способность (сила предельного сопротивления) основания или фундамента.

Цель расчета по второй группе предельных состояний — исключить возможность возникновения недопустимых по условиям нормальной эксплуатации сооружения деформаций (осадок, кренов, сдвигов) оснований и фундаментов. Расчет производят, исходя из соблюдения условия s ✖

Источник

65. Расчет оснований по 1 и 2 группе предельных состояний.

Целью расчета оснований по первой группе предельных состояний (по несущей способности) является обеспечение необходимой прочности и устойчивости оснований, включая недопущение возможного сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.

Расчет по первой группе предельных состояний производят только следующих случаях: при передаче на основание значительных горизонтальных нагрузок (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и др.), в том числе и сейсмических; на фундамент действуют выдергивающие нагрузки; все здание или его отдельные фундаменты располагаются вблизи нисходящего откоса грунта; основание сложено скальными грунтами; основание сложено слабыми грунтами, в частности водонасыщенными заторфованными и пылевато-глинистыми, имеющими мягкопластичную и текучепластичную консистенцию.

Расчет оснований по несущей способности выполняют, проверяя условие: F≤γCFU/γn , где F — расчетная нагрузка на основание от основного или особого сочетания нагрузок; γC — коэффициент условий работы, принимаемый для песков, кроме пылеватых, γC= 1, для пылевато-глинистых грунтов в стабилизированном состоянии, а также песков пылеватых — 0,9, для пылевато-глинистых в нестабилизированном состоянии — 0,85, для скальных грунтов: невыветрелых и слабовыветрелых — 1,0, выветрелых — 0,9, сильновыветрелых — 0,8; FU – сила предельного сопротивления основания; γn — коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15; 1,10 соответственно для сооружений I, II и III классов ответственности.

Основной целью расчета оснований по второй группе предельных состояний (по деформациям) является ограничение перемещений

фундаментов такими предельными значениями, которые гapaнтируют нормальную эксплуатацию и требуемую долговечность зданий и сооружений, исключая возможность, проявления значительных неравномерностей осадок связанных с появлением кренов,

изменения проектных отметок и положений конструкций и их соединений. Расчет оснований по деформациям предполагает, что прочность и трещиностойкость самих фундаментов и фундаментных конструкций должны быть проверены по результатам дополнительных расчетов.

Так как проектирование оснований начинают с назначения глубины заложения фундамента, то ограничение осадки последнего производят, назначением определенных размеров подошвы, то ограничение возможных неравномерностей осадок часто, добиваются за счет варьирования размерами подошвы, тем самым уменьшая или увеличивая давление в грунте основания, что позволяет регулировать осадки отдельных фундаментов.

Расчет оснований по деформациям требует выполнения следующего условия: S≤SU

где s – деформация основания, определяемая по результатам совместной работы основания и сооружения; SU — предельное значение совместной деформации основания и сооружения. Предельно допустимые деформации определяются в основном эксплуатационными требованиями, предъявляемыми к сооружению. По СНиПу рекомендуется ограничивать давление по подошве фундамента расчетным сопротивлением грунта основания: p≤R.

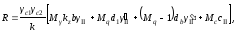

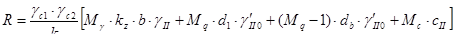

Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента определяется по формуле Пузыревского:

γc1, γc1— коэффициенты, зависящие от инженерно-геологических условий

сII— удельное сцепление грунта

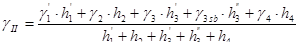

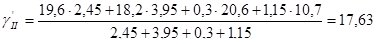

γII— удельный вес грунта над подошвой фундамента

γ , II— удельный вес грунта под подошвой фундамента

Мq, Мγ Мс— коэффициенты принимаемые от угла внутреннего трения

d1— глубина заложения подошвы фундамента.

Источник

Расчет фундамента по второй группе предельных состояний

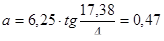

Определим расстояние а, между условной вертикальной плоскостью и наружной гранью сваи крайнего ряда:

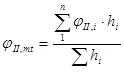

Осредненное значение угла внутреннего трения:

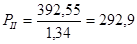

Среднее давление под подошвой условного свайного фундамента:

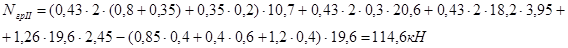

NблII =

Определяем расчетное сопротивление грунта основания:

где gс1 и gс2 — коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 3 СНиПа [10],

gс1 = 1,4 (т.к. пески средней крупности)

gс2 =1,4 (т.к. отношение длины сооружения к высоте L/H=1,25 3 , определяемого по формуле:

где gi и hi — соответственно удельный вес и толщина i-ого слоя грунта, залегающего ниже подошвы;

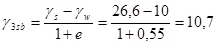

Удельный вес грунта g, кН/м 3 определяется:

где

g — ускорение свободного падения, g = 10 м/с 2 .

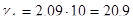

γ1=1,96·10=19,6 кН/м 3 ,

γ2=1,82·10=18,2 кН/м 3 ,

γ3=2,06·10=20,6 кН/м 3 ,

g’II — то же для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента. Для грунтов обратной засыпки:

Сп — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, Сп =2 кПа;

d1 — глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки

db — глубина подвала

Итак расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента равно:

5. На уровне подошвы фундамента:

6. На границе слоев ИГЭ-3 и ИГЭ-4 с учетом взвешивающего действия воды:

7. От действия столба воды:

8. Полное напряжение на границе слоев ИГЭ3 и ИГЭ4 (на кровлю водоупора):

9. На подошве ИГЭ-4:

Значения напряжений σzq откладывают влево от оси фундамента. Вспомогательная эпюра напряжений от собственного веса грунта, значения абсцисс которой составляют 20% соответствующего значения напряжения от собственного веса грунтаσzq, откладывается вправо от оси фундамента.

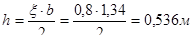

hi

h £ 0,4b, 0,4·1,34=0,536 м условие выполняется

Источник

Расчет фундамента под наружную стену подвала. Расчет основания по деформациям (по 2 предельному состоянию). Пример расчета.

Наконец, мы переходим к расчету по 2 предельному состоянию, т.е. по деформациям (основное отличие от 1 предельного состояния – в коэффициентах, они равны единице).

Первым делом мы находим расчетное сопротивление грунта основания. Это монотонная и нудная часть расчета с массой коэффициентов, но ее нужно сделать. Можно обратиться к литературе и выбрать приближенное значение расчетного сопротивления грунта, но я рекомендую делать все основательно и четко, поэтому в п. 7.1 мы определим расчетное сопротивление по формуле, как полагается.

Далее нам снова нужно найти горизонтальное давление на отметке поверхности земли σ1 и на отметке низа подошвы σ2. По сути, необходимо повторить действия пунктов 5.1…5.10, только с другими значениями характеристик грунтов (для второго предельного состояния) и без повышающих коэффициентов.

Затем, как и в прошлый раз нам нужно выбрать один из двух вариантов. В нашем случае это снова вариант «а» — когда σ1 меньше нуля, и эпюра треугольная.

Итоговая эпюра снова окажет нам помощь в самопроверке:

А для варианта «б» расчет будет выглядеть вот так (хоть сейчас он нам и не нужен, но вдруг кому-то пригодится):

Значения σ3 и σ4 введены для удобства расчета усилий Мн и Qн в пунктах 7.18 и 7.19.

Далее мы находим все вертикальные силы с нормативным значением (без повышающих коэффициентов)

И по формулам из таблицы 5 руководства определяем Мн и Qн. После чего можно найти сумму моментов относительно оси, проходящей через центр тяжести подошвы.

Когда нам известны итоговые вертикальная сила и момент, мы можем найти эксцентриситет приложения действующей нагрузки. И здесь расчет опять расходится на два варианта. Как показано на рисунке ниже, эксцентриситет может быть небольшим, и тогда в расчете по деформациям будет задействована вся ширина подошвы, а эпюра напряжений под подошвой будет в виде трапеции; а может быть так, что место приложения нагрузки сильно смещено от центра тяжести подошвы – тогда подошва будет отрываться от основания, и эпюра напряжений будет треугольной и только под частью подошвы. В нашем случае эксцентриситет крайне мал, и эпюра напряжений будет близка к прямоугольнику. Проверив условие, мы убедимся, что считать нужно по варианту «а», по нему мы и определим напряжения под подошвой фундамента.

Вариант «б» в данном примере в расчете не участвует.

В пункте 7.22 мы проверяем условие – сравниваем среднее давление под подошвой с расчетным сопротивлением грунта. Если условие удовлетворяется, переходим к следующей стадии расчета. Если же нет, то скорее всего нам придется увеличить ширину подошвы ленточного фундамента – это самый простой путь. Также возможны специальные мероприятия в виде усиления грунта под подошвой или устройства искусственной подушки.

По сути, на этом расчет, определяющий габариты фундамента и стены подвала окончен. Проверены все необходимые условия (отмечены синим на рисунках), все проходит, все получилось.

Источник