- Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство

- Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

- Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

- I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах

- Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

- II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах

- Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации

- Как произвести расчет свайного фундамента при помощи онлайн-калькулятора + вычисление количества свай и несущей способности

- Какие параметры нужно рассчитать для правильного выбора свайного фундамента

- Расчет с помощью онлайн-калькулятора

- Как найти нагрузку на основание

- От каких факторов зависит шаг?

- Пример вычисления необходимого количества опор

- Пример расчета буронабивной основы

- Основные схемы размещения

- Как правильно рассчитать шаг

- Оптимальное расстояние

- Пример нахождения размеров ростверка

- Полезное видео

- Заключение

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

- экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

- сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

- меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет, то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта.

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах

Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

Примечания:

- цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

- данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

- варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

Примечания:

- цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

- над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

Примечания:

- над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

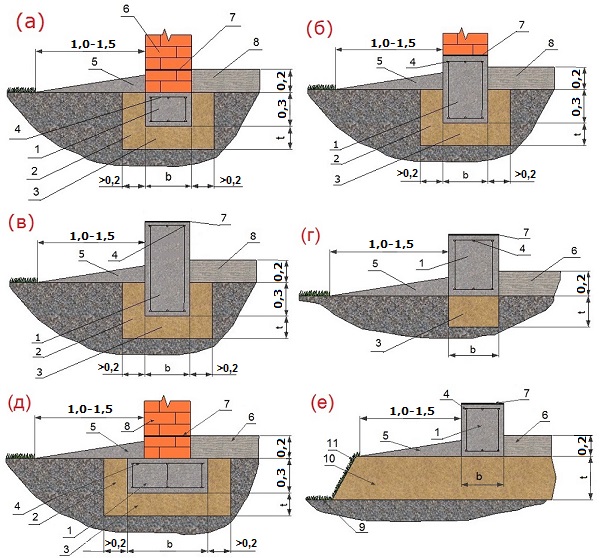

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

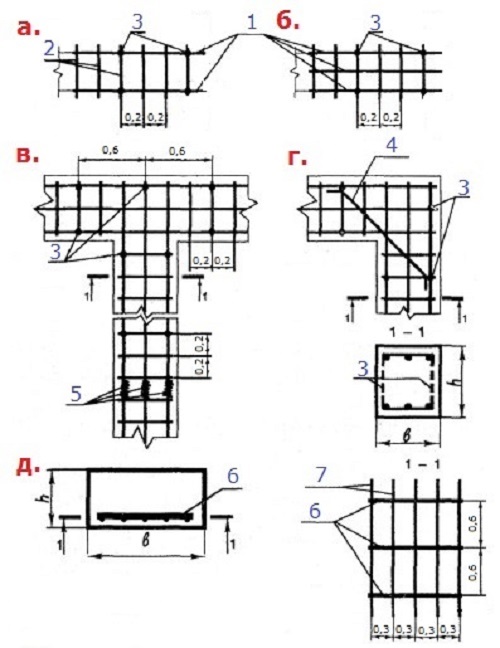

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

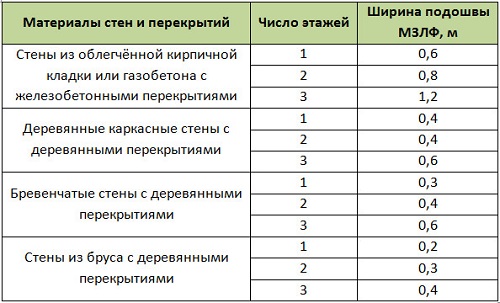

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

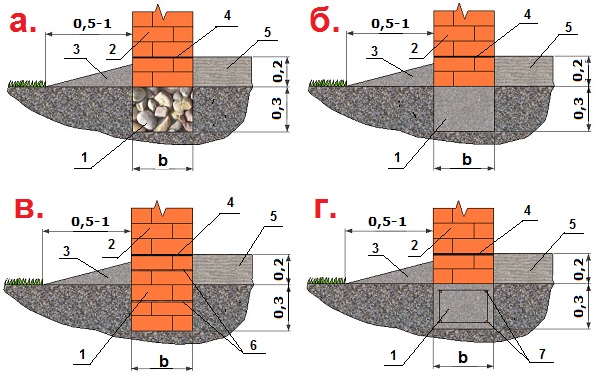

Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации

1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента.

8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

Источник

Как произвести расчет свайного фундамента при помощи онлайн-калькулятора + вычисление количества свай и несущей способности

01.12.2018 8,858 Просмотров

В этом отношении свайные опорные конструкции позволяют получить полноценный вариант решения проблемы без опасности просадок или деформаций, которые возможны у традиционных видов фундамента.

Особенно ярко эта способность проявляется в сложных условиях, на слабонесущих или обводненных грунтах, торфяниках.

Если традиционные основания базируются на верхних, неустойчивых слоях грунта, то сваи опираются на плотные горизонты, расположенные на значительном расстоянии от поверхности.

Единственной задачей, встающей перед проектировщиком, является грамотный и корректный расчет опорной конструкции.

Какие параметры нужно рассчитать для правильного выбора свайного фундамента

Параметры, необходимые для обоснованного выбора свайного фундамента, можно разделить на две группы:

К измеряемым могут быть причислены все свойства грунта на данном участке:

- Состав слоев.

- Уровень залегания грунтовых вод.

- Особенности гидрогеологии, возможность сезонного подтопления, подъемы и понижения водоносных горизонтов.

- Глубина залегания и состав плотных слоев.

К расчетным параметрам относятся:

- Величина нагрузки на основание.

- Несущая способность опоры.

- Схема расположения стволов.

- Параметры свай и ростверка.

Указаны только самые общие параметры, в ходе создания проекта нередко приходится рассчитывать большое количество дополнительных позиций.

Расчет с помощью онлайн-калькулятора

Тип грунта определяется по результатам бурения пробной скважины. Она имеет глубину до появления контакта с плотными слоями, или до момента погружения на достаточную глубину для установки висячих свай.

Некоторую информацию можно получить в местном геологоразведочном управлении, но она будет усредненной и не сможет дать максимально полные данные о качестве и параметрах грунта на данном участке.

Участок способен иметь специфические инженерно-геологические условия, не свойственные данному региону в целом, поэтому всегда следует производить специализированный геологический анализ.

Глубина промерзания грунта — табличное значение, которое находят в приложениях СНиП.

Существует специальная карта, на которой все регионы России разделены на специальные зоны, обладающие соответствующей глубиной промерзания.

Тем не менее, в действующем ныне СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» имеется методика специализированного расчета глубины промерзания, производимого по теплотехническим показателям грунта и самого здания.

Как найти нагрузку на основание

Нагрузка на фундамент определяется как суммарный вес постройки и всех дополнительных элементов:

- Стены дома.

- Перекрытия.

- Стропильная система и кровля.

- Наружная обшивка, утеплитель.

- Эксплуатационная нагрузка (вес мебели, бытовой техники, прочего имущества).

- Вес людей и животных.

- Снеговая и ветровая нагрузка.

Производится последовательный подсчет всех слагаемых, после чего вычисляется общая сумма. Затем необходимо увеличить ее на величину коэффициента прочности.

Необходимо решить, возможны ли какие-либо дополнительные пристройки или дополнения, увеличивающие вес дома и изменяющие величину нагрузки на основание. Если подобные изменения входят в планы, лучше сразу заложить их в несущую способность фундамента, чтобы упростить себе задачу в будущем.

От каких факторов зависит шаг?

Минимальным расстоянием между двумя соседними винтовыми сваями является двойной диаметр лопасти.

Максимум ограничивается несущей способностью опор и жесткостью ростверка, испытывающего нагрузку от веса дома.

Каждый пролет между опорами можно рассматривать как балку, жестко закрепленную с двух концов.

Тогда величину нагрузки необходимо рассчитать таким образом, чтобы балка не была деформирована или разрушена, а прогиб в центральной точке не превышал допустимых значений.

На практике обычно поступают проще — на основании многочисленных расчетов и эксплуатационных наблюдений выведено максимальное расстояние между соседними сваями, равное 3 (иногда — 3,5) м.

Эту величину считают критической, если по несущей способности опор получаются пролеты больше 3 м, то добавляют 1 или несколько свай для уменьшения шага.

Пример вычисления необходимого количества опор

Для простоты примем общий вес дома со всеми нагрузками равным 30 т. Это приблизительно соответствует весу одноэтажного брусового дома 6 : 4 м, расположенного в средней полосе со снеговой нагрузкой до 180 кг/м2.

Определяется несущая способность одной сваи. Площадь опоры (лопасти) при диаметре 0,3 м составит 0,7 м2. (700 см2). Несущая способность грунта обычно принимается равной среднему арифметическому от значений всех слоев, встречающихся на участке. Допустим, она выражается в 3-4 кг/см2. Тогда каждая свая сможет нести 2,1-2,8 т.

Получается, что для дома в 30 т надо использовать 11-15 свай. Помня о необходимости иметь запас прочности, принимаем максимальное значение. Схему размещения можно принять как свайное поле из 3 рядов по 5 свай в каждом.

Глубину погружения и, соответственно, длину свай принимаем равной глубине залегания плотных грунтовых слоев.

Она определяется практически, методом пробного погружения сваи или бурением скважины.

Пример расчета буронабивной основы

Прежде всего следует вычислить несущую способность одной сваи. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант — диаметр скважины 30 см, несущая способность грунта составляет 4 кг/см2. По таблицам СНиП определяем, что несущая способность на песках средней плотности составит около 2,5 т.

Затем производится подсчет общего веса дома. Он делается по обычной методике, но к нему понадобится прибавить вес ростверка, для чего следует вычислить объем ленты и умножить его на удельный вес бетона.

После этого нагрузку на сваи делят на несущую способность единицы и округляют до большего целого значения. Это — количество буронабивных свай, необходимое для дома заданного веса, выстроенного в заданных условиях.

Даже состав грунта редко соответствует лабораторным показателям из-за различных примесей, включений или прочих напластований, изменяющих все параметры.

Поэтому в любом случае надо делать запас прочности, превышающий обычные коэффициенты, заложенные в формулы. Рекомендуется увеличивать его на 10-15%.

Основные схемы размещения

Существует несколько разновидностей схем расположения свай:

- Свайное поле.

- Свайный куст.

- Свайная полоса.

Свайное поле представляет собой участок с равномерно распределенными по всей площади опорами.

Используется для жилых или вспомогательных построек, обладающих подходящим весом, этажностью и материалом для использования винтовых свай. Свайные кусты применяются для создания опорной конструкции под точечные объекты — вышки электропередач или мобильной связи, колонны, трубы котельных и т.п.

Свайные полосы служат фундаментом для линейных сооружений — ограждений, заборов, набережных и т.п.

При проектировании схемы расстановки опор учитывается конфигурация, геометрические и функциональные особенности всех элементов сооружения. Нередко используются смешанные, или комбинированные схемы расположения свай, когда совместно со свайным полем наблюдаются участки с кустами и полосами.

Необходимо учитывать, что минимальное расстояние между соседними сваями не должно превышать 2 диаметра, а между соседними рядами — 3 диаметра режущих лопастей. Это важно, так как при погружении грунт теряет свою плотность, на восстановление которой уходит большое количество времени.

Как правильно рассчитать шаг

Расчет шага производится в зависимости от схемы размещения свай и от конфигурации постройки.

Если известно общее количество, опоры расставляются по выбранной схеме — сначала по углам, затем заполняются наиболее нагруженные линии, расположенные под несущими стенами, после чего расставляют оставшиеся сваи по площади комнат для поддержки лаг перекрытий.

Задаче проектировщика является обеспечение максимальной жесткости ростверка, установка опор в точках максимальных нагрузок и равномерное распределение веса дома между остальными стволами.

Для построек обычного типа распределение свай проблемы не вызывает, намного сложнее расстановка опор на сооружениях сложной конфигурации с неравномерным распределением массы элементов.

В таких ситуациях сначала размещают кусты свай под наиболее нагруженными точками, после чего размещают остальные опоры.

Оптимальное расстояние

Оптимальное расстояние между сваями — это абстрактное понятие, не имеющее реального числового выражения.

Некоторые источники приводят вполне конкретные значения, но они вызывают больше сомнений, чем полезной информации.

Прежде всего, необходимо учесть нагрузку на каждую опору, которая должна быть меньше предельно допустимых величин.

Кроме этого, необходимо обеспечить такую длину пролетов между сваями, чтобы балки ростверка сохраняли неподвижность и не прогибались.

В этом отношении оптимальное расстояние определяется материалом и размерами ростверка, величиной нагрузки и прочими факторами воздействия.

Поэтому общего оптимального значения расстояния между сваями нет и не может быть. Это величина расчетная, зависит от многих факторов и в каждом конкретном случае имеет собственное значение.

Пример нахождения размеров ростверка

Рассмотрим порядок расчета железобетонного ростверка. Ширина ленты должна быть равна толщине стен.

Если стены дома в 1,5 кирпича, то ширина стен составит 38 см. Такой же будет и ширина ростверка.

Высота ленты при такой ширине должна составить 50 см — это обеспечит необходимую жесткость на прогиб.

Арматурный каркас Будет состоять из двух горизонтальных решеток по 2 стержня 12 мм.

Общий объем бетона, необходимого для отливки, составит 0,5 · 0,38 · 30 м (общая длина ростверка) = 5,7 м3.

Учитывая возможность непроизводительных потерь, лучше заказывать 6 м3 готового бетона марки М200 и выше, или изготовить его самостоятельно прямо на площадке.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете ознакомиться с пособием по расчету свайно-ростверкового, плитно-свайного, а также свайно-ленточного фундамента:

Заключение

Большинство пользователей не производит расчет фундамента, так как это слишком сложная и ответственная задача.

Чаще всего для этого привлекают опытных специалистов.

Как минимум, используются онлайн-калькуляторы, позволяющие получить нужные данные быстро и совершенно бесплатно.

Кроме того, такие ресурсы позволяют найти необходимое количество всех материалов и нередко даже рассчитывают их стоимость для монтажа.

Следует учитывать, что всецело полагаться на качество подсчета при помощи неизвестного алгоритма опасно, надо хотя бы продублировать расчет на другом, подобном ресурсе.

В целом, самостоятельный расчет можно производить только для вспомогательных или хозяйственных построек, чтобы не слишком рисковать своим имуществом, здоровьем и жизнью людей.

Источник