Расчет осадки методом линейно деформируемого слоя

В этом методе осадка определяется от всех составляющих напряжений, возникающих в основании, с учетом формы подошвы фундамента в плане. Основание моделируется линейно деформируемым телом ограниченной толщины.

Метод используется в следующих случаях:

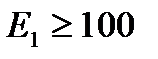

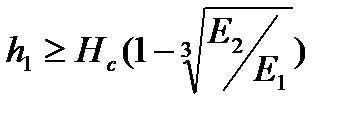

а) если в пределах сжимаемой толщи основания Нс, определенной как для линейно деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации

где

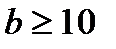

б) если ширина (диаметр) фундамента

Осадку основания с использованием метода линейно деформируемого слоя (рис. 23) определяют по формуле

где Р — среднее давление под подошвой фундамента (для фундаментов

промежуточных значениях — по интерполяции.

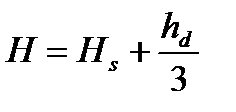

Если основание сложено глинистыми грунтами и песками, величину Н вычисляют по формуле

где Hs — толщина слоя, вычисленная по формуле (83) в предположении,

что основание сложено только песками;

фундамента до глубины, равной Hd — значению Н, вычисленному по

формуле (83) в предположении, что основание сложено только

Величина Н, вычисленная по формулам (83) и (84), должна быть увеличена на толщину слоя грунта с модулем деформации Е

РАЗДЕЛ 3

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Учебный план для строительных специальностей вуза предусматривает выполнения студентами заочной формы обучения одной контрольной работы. В работу включены десять задач по некоторым темам механики грунтов.

Задания к контрольной работе составлены в соответствии с программой дисциплины “Механика грунтов”.

Контрольная работа содержит задачи по определению классификационных показателей грунтов, построению компрессионной кривой, графика испытаний грунтов на сдвиг, определению напряжений в грунте от действия внешних нагрузок, расчету устойчивости откосов, расчету полных стабилизированных осадок методами послойного суммирования, линейно деформируемого слоя и эквивалентного слоя грунта, а также изменения осадки основания во времени.

Получив задание на контрольную работу, следует внимательно ознакомиться с ее содержанием, изучить рекомендованную преподавателем и в учебном пособии литературу. Студент обязан выполнить контрольную работу в сроки, предусмотренные учебным планом. Выполненная работа представляется в деканат заочного обучения для рецензирования. Контрольная работа, выполненная по варианту, не соответствующему учебному шифру, или без соблюдения указанных ниже требований к оформлению, на рецензирование не принимается и возвращается без рассмотрения. Консультации, связанные с выполнением контрольной работы, студент может получить у преподавателя кафедры “Геоинформационные системы и инженерные изыскания”, ведущего дисциплину “Механика грунтов”, в соответствии с графиком консультаций, установленным деканатом.

Полученную после рецензирования контрольную работу необходимо внимательно просмотреть и разобраться с замечаниями (при их наличии). Если в рецензии указано, что контрольная работа не допускается к защите, ее следует переработать и предоставить на повторное рецензирование.

Если контрольная работа допущена к защите, но с доработкой, то, внеся соответствующие изменения в расчеты, схемы и чертежи, студент должен явиться на кафедру для защиты контрольной работы. Все исправления по замечаниям выполняются на свободных листах с припиской “работа над ошибками”. Перечеркивание и исправление написанного текста, расчетов, схем и чертежей недопустимы. Студент допускается к сдаче экзамена по механике грунтов только при наличии положительной рецензии на контрольную работу.

Указания к оформлению контрольной работы

Контрольная работа должна быть представлена в виде расчетно-пояснительной записки, в состав которой включаются: задания и исходные данные, теоретическая часть, отражающая методику расчетов, сами расчеты и их результаты, расчетные схемы со всеми необходимыми обозначениями и размерами, библиографический список. Результаты расчетов могут быть представлены в табличной форме. Текстовая часть пояснительной записки должна быть выполнена на одной стороне стандартного листа писчей бумаги формата А4 (210 ×297). Текст пишется от руки шариковой ручкой, аккуратно, разборчиво, или печатается на компьютере. Все расчетные данные и показатели должны сопровождаться единицами измерения, расчеты – ссылками на нормативные документы и используемую литературу. Текст записки должен представлять собой единое связанное изложение по существу вопроса с логическим обоснованием переходов и принятых решений. Каждая задача должна начинаться с новой страницы и завершаться выводом с четкой формулировкой по принятому решению. Листы записки должны иметь сквозную нумерацию и быть сброшюрованы. На титульном листе пояснительной записки следует указать: министерство, название университета, название института, кафедру, наименование контрольной работы, группу, фамилию, имя и отчество студента, вариант контрольной работы. Расчетная записка должна быть подписана студентом.

Расчетные схемы и графики в контрольной работе выполняются в карандаше или черной пастой на листах чертежной или миллиметровой бумаги формата А4 (210 ×297 мм). При этом данные расчетов и схем должны быть четко увязаны между собой.

Задания к контрольной работе

Задача №1

По исходным данным, выбранным из табл.15 по шифру студента, произвести классификацию грунтов согласно ГОСТ 25100-95: класс, группа, подгруппа, тип, вид, разновидности: для песков – по гранулометрическому составу, коэффициенту пористости, коэффициенту водонасыщения; для глинистых грунтов – по числу пластичности, показателю текучести. Построить геолого-литологический разрез по образцу рис.2. Принять масштабы: горизонтальный 1:500, вертикальный 1:100; расстояние между скважинами 50 м. Условные обозначения к разрезу приведены на рис.3.

Источник

Расчет осадки основания методом линейно-деформируемого слоя

Метод линейно-деформируемого слоя

Расчет осадки основания методом линейно-деформируемого слоя разработан К.Е. Егоровым и применяется в следующих случаях:

В пределах сжимаемой толщи и основания, определенной с помощью метода послойного суммирования Н с , залегает слой грунта с модулем деформации Е ≥100 МПа и толщиной h 1 , удовлетворяющей условию

где Е 2 — модуль деформации грунта , подстилающего слой грунта с модулем деформации Е 1 .

Ширина или диаметр фундамента b≥10 м и модуль деформации грунтов основания Е≤10 МПа.

Толщина линейно-деформируемого слоя H в первом случае принимается до кровли малосжимаемого грунта, во втором случае вычисляется по формуле

где Н о и ψ — принимаются для оснований, сложенных пылевато-глинистыми грунтами — 9 м и 0,15 м;

k р — коэффициент, принимаемый равным k р = 0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента P = 100 кПа и kр = 1,2 при Р = 500 кПа, а при промежуточных значениях — по интерполяции.

В случае, если в основании имеются глинистые и песчаные грунты, значение Н находят по формуле

Осадку основания с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого слоя ( рис. 7.13 ) определяют по формуле

где Р — среднее давление под подошвой фундамента (при b P — P 0 ); b — ширина прямоугольного или диаметр круглого фундамента;

k с — коэффициент, принимаемый в зависимости от относительной суммарной толщины деформирующихся слоев (2 Н / b ), определяется по табл. 7.2 ;

km — коэффициент, зависящий от модуля деформации и ширины фундамента, принимается по табл. 7.3 ;

k i и k i-1 — коэффициенты, определяемые по табл.7.4 в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон и относительной глубины, на которой расположены подошва и кровля i -гo слоя (соответственно ζ i =2 zi/b ; ζ i-1 =2 zi-1/b ); E i — модуль деформации i-го слоя грунта.

Рис. 7.13. Схема к расчету осадки методом линейно-деформируемого слоя

Таблица 7.2. Значения коэффициента k с

| ζ = 2H/b | 0-0,5 | 0,5-1,0 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | >5 |

| kc | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |

Таблица 7.3. Значения коэффициента k m

| Модуль деформации Е , МПа | При ширине фундамента b , м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Таблица 7.4. Значения коэффициента k

Примечание. При промежуточных значениях ζ и η коэффициент определяется по интерполяции. Пример 7.2. Определить среднюю осадку фундамента здания методом линейно-деформируемого слояПример 7.2. Определить среднюю осадку фундамента здания методом линейно-деформируемого слоя. Размеры здания 24×24 м, глубина заложения фундамента d = 3,0 м, а среднее давление по подошве фундамента Р = 262 кПа. Основание сложено следующими слоями. Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||