Расчет оснований фундаментов мелкого заложения по несущей способности

Расчет оснований по несущей способности выполняется с целью проверки прочности и устойчивости основания от действия расчетных нагрузок. Потеря устойчивости основания может сопровождаться как поворотом фундамента, так и сдвигом по подошве и даже его опрокидыванием (рис.2.12а,б,в), что недопустимо из условий работы надземных конструкций.

Рис. 2.12. Возможные схемы потери устойчивости основанием: а – осадка фундамента с поворотом; б – осадка фундамента с поворотом и смещением; в – сдвиг фундамента

Потеря основанием устойчивости наступает при исчерпании прочности грунта основания в массиве, окружающем фундамент. Математически это характеризуется выполнением условия прочности Мора-Кулона, а физически выпором грунта на поверхность основания.

Расчет оснований по несущей способности заключается в ограничении величины внешней нагрузки исходя из условия:

где F — расчетная нагрузка на основание;

Fu — предельное сопротивление основания;

gc — коэффициент условий работы, который в зависимости от вида грунта изменяется от 0,8 до 1,0;

gn — коэффициент надежности, зависящий от вида здания или сооружения.

Силы F и Fu имеют одинаковое направление действия.

Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания, сложенного скальными грунтами, вычисляется по формуле

где Rc — расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие скального грунта; b¢ и l¢ — соответственно приведенные ширина и длина фундамента.

Основания ленточных фундаментов проверяются на устойчивость только в направлении короткой стороны (ширины) фундамента, а прямоугольного, квадратного и круглого — в направлении действия момента.

Приведенные размеры подошвы фундамента при внецентренном нагружении определяются из условия, что равнодействующая давлений по подошве приложена в центре тяжести площади подошвы. Подошва фундамента сложного очертания должна при этом приводиться к эквивалентной по площади подошве фундамента прямоугольной формы. Для круглого фундамента эквивалентной формой будет квадрат, а приведенной — прямоугольник (рис.2.13).

Рис. 2.13. Схемы для определения приведенных размеров подошвы фундамента:

а – прямоугольного; б – круглого.

Вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии Nu, определяют, если фундамент имеет плоскую подошву и грунты основания ниже подошвы однородны до глубины не менее ее ширины, а в случае различной вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента (рис. 2.14) интенсивность большей из них не превышает 0,5·R по формуле

где b¢ и l¢ — приведенные ширина и длина фундамента (рис. 2.13);

Ng, Nq, Nc — безразмерные коэффициенты несущей способности, определяемые в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта и угла наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки на основание в уровне подошвы фундамента;

gI и g¢I — расчетные значения удельного веса грунтов, находящихся в пределах возможной призмы выпирания соответственно ниже и выше подошвы фундамента;

cI — расчетное значение удельного сцепления грунта;

d — глубина заложения фундамента (в случае неодинаковой вертикальной пригрузки с разных сторон фундамента принимается значение d, соответствующее наименьшей пригрузке);

xg , xq, xc — коэффициенты формы фундамента, определяемые по формулам:

здесь

Рис. 2.14. Определение предельного сопротивления грунта основания:

а – схема нагружения фундамента; б – расчетная схема

Угол наклона к вертикали равнодействующей внешней нагрузки на основание определяется из условия

где Fh и Fv — соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие внешней нагрузки на основание F в уровне подошвы фундамента.

Расчет по формуле (2.17) допускается выполнять, если соблюдается условие

Если это условие не выполняется, то расчет основания по несущей способности следует выполнять с учетом сдвига фундамента по подошве, т. е. использовать иное решение.

Расчет фундамента на сдвиг по подошве производится исходя из условия

где

gc и gn — те же, что и в формуле (2.15).

Сумма удерживающих сил определяется из выражения

а сумма сдвигающихся сил равна:

где Fv — нормальная к плоскости скольжения составляющая расчетной нагрузки на фундамент (рис. 2.15);

U — гидростатическое противодавление (при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента);

A — площадь подошвы фундамента;

Fh — касательная к плоскости скольжения составляющая нагрузки на фундамент;

Ep и Ea — равнодействующие пассивного и активного давлений грунта.

Рис. 2.15. Схема к расчету фундамента на сдвиг по подошве:

1 – поверхность сдвига; 2 – направление выпора грунта

Равнодействующая пассивного давления грунта на вертикальную грань фундамента составляет

Равнодействующая активного давления

где d2 — глубина заложения фундамента со стороны возможного выпора грунта; lp — коэффициент пассивного давления грунта

d1 — глубина заложения фундамента со стороны противоположной возможному выпору грунта вверх;

la — коэффициент активного давления грунта

Величины приведенных высот за счет влияния сцепления в грунте

В ряде случаев для большей безопасности в формуле для пассивного давления

Фундаменты с наклонной подошвой применяются вместо фундаментов с горизонтальной подошвой в тех случаях, когда для последних не выполняется условие (2.24).

При определении предельного сопротивления основания фундаментов с наклонной подошвой применяют формулу 2.20, но входящие в формулу коэффициенты Ng , Nq, Nc определяются с учетом угла a наклона подошвы фундамента к горизонту.

Графоаналитические методы расчета несущей способности применяются в тех случаях, когда отсутствуют аналитические решения. Одним из таких методов является метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения.

Этот метод используется в случаях, если:

— основание сложено неоднородными грунтами;

— пригрузка со стороны противоположной возможному выпору грунта основания больше 0,5R;

— фундаменты расположены на откосе, вблизи откоса или под откосом.

Расчет несущей способности однородных оснований выполняется с использованием аналитических решений по формуле 2.20. Во всех других случаях, в том числе и для многослойных оснований, используются инженерные методы расчета, одним из которых является метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения.

Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения применяется только для случаев наклонной равнодействующей нагрузки на фундаменты или при центральной нагрузке, но с расположением фундамента на откосе.

Если на фундамент действует вертикальная нагрузка, а основание сложено двумя слоями с согласным напластованием, то определять несущую способность рекомендуется следующим образом.

При расчете двухслойного основания (рис.2.16) сила предельного сопротивления основания ленточного фундамента определяется по формуле

где N1,2 — коэффициент несущей способности, зависящий от H/b и

Рис.2.16. К расчету несущей способности двухслойного основания

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник

10.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

Расчет фундамента мелкого заложения начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров, к которым относятся глубина заложения фундамента, размеры и форма подошвы. Затем для принятых размеров фундамента производят расчеты основания по предельным состояниям.

Вследствие причин, рассмотренных в гл. 9, расчет по второй группе предельных состояний (по деформациям основания) является основным и обязательным для всех фундаментов мелкого заложения. Расчет по первой группе предельных состояний (по несущей способности основания) является дополнительным и производится в одном из следующих случаев: сооружение расположено на откосе или вблизи него; на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки; основание сложено слабыми грунтами, обладающими малым сопротивлением сдвигу, или, напротив, представлено скальными грунтами. В первых двух случаях расчет по первой группе предельных состояний не производят, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.

Установив окончательные размеры фундамента, удовлетворяющие двум группам предельных состояний, переходят к его конструированию. Расчет фундамента как железобетонной конструкции рассматривается в соответствующем курсе, здесь же отметим, что соблюдение правил конструирования массивных и сборных гибких фундаментов позволяет исключить проверку их на прочность и трещиностойкость.

Определение глубины заложения фундамента. Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения, поэтому естественно стремление принять глубину заложения как можно меньшей. Однако в силу того, что верхние слои грунта не всегда обладают необходимой несущей способностью или же конструктивные особенности сооружения требуют его заглубления, при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов, основными из которых являются инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, глубина сезонного промерзания грунтов, конструктивные особенности возводимого сооружения, включая глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

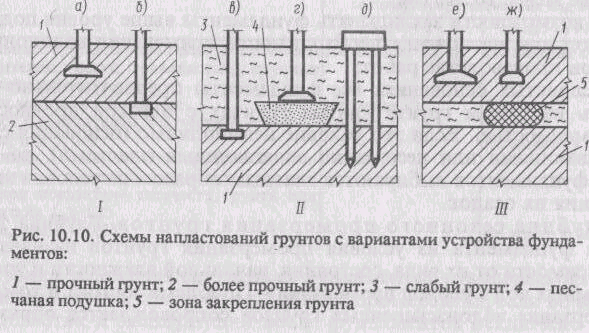

Инженерно-геологические условия строительной площадки. Учет инженерно-геологических условий строительной площадки заключается главным образом в выборе несущего слоя грунта, который может служить естественным основанием для фундаментов. Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов по геологическим разрезам. Несмотря на то что каждая площадка обладает сугубо индивидуальным геологическим строением, все многообразие напластований можно, следуя Б. И. Далматову, представить в виде трех схем, показанных на рис. 10.10.

Схема I. Площадка сложена одним или несколькими слоями прочных грунтов, при этом строительные свойства каждого последующего слоя не хуже свойств предыдущего. В этом случае глубина заложения фундамента принимается минимальной, допускаемой при учете сезонного промерзания грунтов и конструктивных особенностей сооружения (рис. 10.10, а). Иногда за несущий принимают слой более плотного грунта, залегающий на некоторой глубине, если это решение экономичнее (рис. 10.10, б).

Схема II. С поверхности площадка сложена одним или несколькими слоями слабых грунтов, ниже которых располагается толща прочных грунтов. Здесь возможны следующие решения. Можно прорезать слабые грунты и опереть фундамент на прочные, как это показано на рис. 10.10, в. С другой стороны, может оказаться более выгодным прибегнуть к укреплению слабых грунтов или замене их песчаной подушкой (рис. 10.10, г). Если же мощность слабого слоя окажется чрезмерно большой, то рекомендуется перейти на свайные фундаменты (рис. 10.10, д).

Схема III. С поверхности площадки залегают прочные грунты, а на некоторой глубине встречается один или несколько слоев слабого грунта. В данной ситуации возможно принять решение по схеме II, но так как при этом придется прорезать толщу прочных грунтов, то более выгодным может оказаться или использование прочного грунта в качестве распределительной подушки (при обязательной проверке прочности слабого подстилающего слоя), как это показано на рис. 10.10, е, или закрепление слоя слабого грунта, как это показано на рис. 10.10, ж, что позволит существенно уменьшить размер подошвы фундамента.

При выборе типа и глубины заложения фундамента по любой из рассмотренных схем придерживаются следующих общих правил:

минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории;

глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10. Г5 см; по возможности закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

в слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо (основания с выкликивающими или несогласно залегающими пластами), то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания их осадок.

Глубина сезонного промерзания грунтов. Глубина заложения фундамента из условия промерзания грунтов назначается в зависимости от их вида, состояния, начальной влажности и уровня подземных вод в период промерзания. Проблема состоит в том, что промерзание водонасыщенных грунтов сопровождается образованием в них прослоек льда, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев, расположенных ниже уровня подземных вод. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента, которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности относятся к непучинистым грунтам, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания в любых условиях.

Практикой установлено, что, если уровень подземных вод во время промерзания находится от спланированной отметки земли на глубине, равной расчетной глубине промерзания плюс 2 м (что связано с высотой капиллярного поднятия подземных вод), в песках мелких и пылеватых с любой влажностью и в супесях твердой консистенции глубина заложения фундаментов наружных стен и колонн назначается без учета промерзания грунта. Во всех остальных грунтовых условиях глубина заложения наружных фундаментов назначается не менее расчетной глубины промерзания. Исключение составляют площадки, сложенные суглинками, глинами, а также крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем при показателе текучести глинистого грунта или заполнителя IL

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундамента при глубине поверхности подземных вод dw, м

Скальные крупноблочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

Источник