10.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

Расчет фундамента мелкого заложения начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров, к которым относятся глубина заложения фундамента, размеры и форма подошвы. Затем для принятых размеров фундамента производят расчеты основания по предельным состояниям.

Вследствие причин, рассмотренных в гл. 9, расчет по второй группе предельных состояний (по деформациям основания) является основным и обязательным для всех фундаментов мелкого заложения. Расчет по первой группе предельных состояний (по несущей способности основания) является дополнительным и производится в одном из следующих случаев: сооружение расположено на откосе или вблизи него; на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки; основание сложено слабыми грунтами, обладающими малым сопротивлением сдвигу, или, напротив, представлено скальными грунтами. В первых двух случаях расчет по первой группе предельных состояний не производят, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.

Установив окончательные размеры фундамента, удовлетворяющие двум группам предельных состояний, переходят к его конструированию. Расчет фундамента как железобетонной конструкции рассматривается в соответствующем курсе, здесь же отметим, что соблюдение правил конструирования массивных и сборных гибких фундаментов позволяет исключить проверку их на прочность и трещиностойкость.

Определение глубины заложения фундамента. Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения, поэтому естественно стремление принять глубину заложения как можно меньшей. Однако в силу того, что верхние слои грунта не всегда обладают необходимой несущей способностью или же конструктивные особенности сооружения требуют его заглубления, при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов, основными из которых являются инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, глубина сезонного промерзания грунтов, конструктивные особенности возводимого сооружения, включая глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

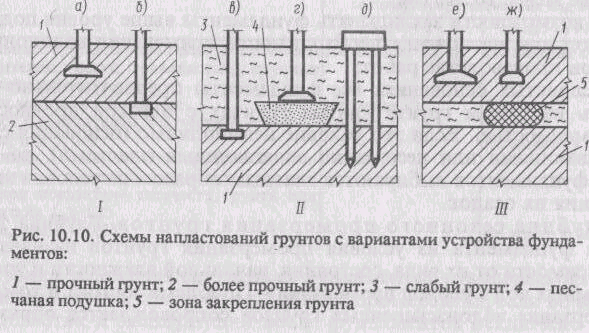

Инженерно-геологические условия строительной площадки. Учет инженерно-геологических условий строительной площадки заключается главным образом в выборе несущего слоя грунта, который может служить естественным основанием для фундаментов. Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов по геологическим разрезам. Несмотря на то что каждая площадка обладает сугубо индивидуальным геологическим строением, все многообразие напластований можно, следуя Б. И. Далматову, представить в виде трех схем, показанных на рис. 10.10.

Схема I. Площадка сложена одним или несколькими слоями прочных грунтов, при этом строительные свойства каждого последующего слоя не хуже свойств предыдущего. В этом случае глубина заложения фундамента принимается минимальной, допускаемой при учете сезонного промерзания грунтов и конструктивных особенностей сооружения (рис. 10.10, а). Иногда за несущий принимают слой более плотного грунта, залегающий на некоторой глубине, если это решение экономичнее (рис. 10.10, б).

Схема II. С поверхности площадка сложена одним или несколькими слоями слабых грунтов, ниже которых располагается толща прочных грунтов. Здесь возможны следующие решения. Можно прорезать слабые грунты и опереть фундамент на прочные, как это показано на рис. 10.10, в. С другой стороны, может оказаться более выгодным прибегнуть к укреплению слабых грунтов или замене их песчаной подушкой (рис. 10.10, г). Если же мощность слабого слоя окажется чрезмерно большой, то рекомендуется перейти на свайные фундаменты (рис. 10.10, д).

Схема III. С поверхности площадки залегают прочные грунты, а на некоторой глубине встречается один или несколько слоев слабого грунта. В данной ситуации возможно принять решение по схеме II, но так как при этом придется прорезать толщу прочных грунтов, то более выгодным может оказаться или использование прочного грунта в качестве распределительной подушки (при обязательной проверке прочности слабого подстилающего слоя), как это показано на рис. 10.10, е, или закрепление слоя слабого грунта, как это показано на рис. 10.10, ж, что позволит существенно уменьшить размер подошвы фундамента.

При выборе типа и глубины заложения фундамента по любой из рассмотренных схем придерживаются следующих общих правил:

минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории;

глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10. Г5 см; по возможности закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

в слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо (основания с выкликивающими или несогласно залегающими пластами), то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания их осадок.

Глубина сезонного промерзания грунтов. Глубина заложения фундамента из условия промерзания грунтов назначается в зависимости от их вида, состояния, начальной влажности и уровня подземных вод в период промерзания. Проблема состоит в том, что промерзание водонасыщенных грунтов сопровождается образованием в них прослоек льда, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев, расположенных ниже уровня подземных вод. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента, которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности относятся к непучинистым грунтам, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания в любых условиях.

Практикой установлено, что, если уровень подземных вод во время промерзания находится от спланированной отметки земли на глубине, равной расчетной глубине промерзания плюс 2 м (что связано с высотой капиллярного поднятия подземных вод), в песках мелких и пылеватых с любой влажностью и в супесях твердой консистенции глубина заложения фундаментов наружных стен и колонн назначается без учета промерзания грунта. Во всех остальных грунтовых условиях глубина заложения наружных фундаментов назначается не менее расчетной глубины промерзания. Исключение составляют площадки, сложенные суглинками, глинами, а также крупнообломочными грунтами с глинистым заполнителем при показателе текучести глинистого грунта или заполнителя IL

Грунты под подошвой фундамента

Глубина заложения фундамента при глубине поверхности подземных вод dw, м

Скальные крупноблочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности

Источник

Проверка устойчивости фундаментов мелкого заложения

Проверка устойчивости фундаментов мелкого заложения (расчет по первому предельному состоянию) возникает при нагружении фундаментов значительными горизонтальными нагрузками, действие которых может вызвать следующие формы потери устойчивости:

плоский сдвиг по подошве,

глубинный сдвиг с захватом грунта основания.

Проверка на опрокидывание

производится в тех случаях, когда имеет место отрыв части подошвы фундамента от основания (двузначная эпюра давления на грунт). На практике такая ситуация характерна для фундаментов безраспорных конструкций, имеющих большую высоту (подпорные стенки, дымовые трубы и т. п.). Устойчивость на опрокидывание оценивается в этом случае коэффициентом устойчивости кst, равным отношению моментов удерживающих и опрокидывающих сил относительно центра поворота.

При недопустимости отрыва части подошвы от основания, когда равнодействующая проходит внутри ядра сечения подошвы фундамента, опрокидывание невозможно и эту проверку не проводят.

Устойчивость фундамента на плоский сдвиг по подошве проверяется в обязательном порядке.

В данном случае необходимы для проверки равновеликие расчетные сдвигающие и удерживающие силы, действующие на фундамент. Если условие не удовлетворяется, то увеличивают вес фундамента или вертикальную нагрузку на него.

Устойчивость фундаментов на плоский сдвиг может быть значительно увеличена конструктивными мероприятиями. К ним относятся устройство полов в подвале здания, введение затяжек в распорные конструкции, объединение фундаментов в жесткую пространственную систему.

Устойчивость фундамента на глубинный сдвигпроверяется аналитическим или графоаналитическим методом расчета. Графоаналитические методы оценки устойчивости используются при сложных расчетных схемах системы «фундамент — основание», для которых аналитические методы не разработаны: для многослойных оснований, когда фундамент расположен на откосе или рядом с ним и др.

При расчете графоаналитическим методом предельная нагрузка, вызывающая глубинный сдвиг в основании, не определяется, а вычисляется коэффициент устойчивости: отношение момента сил, удерживающих рассматриваемый отсек обрушения, к моменту сил, стремящихся повернуть этот отсек относительно центра вращения.

Тема 3. «Фундаменты»

Вопрос: 3.15 Основные положения проектирования гибких фундаментов.

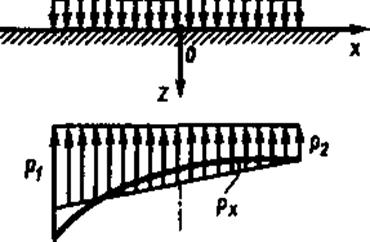

Ленточные фундаменты большой длины, балки на грунте, большинство плитных фундаментов относятся к гибким фундаментам.

В отличие от жестких фундаментов, деформации которых ничтожно малы, деформации гибких фундаментов соизмеримы с деформациями основания, в результате этого гибкий фундамент и его основание работают под нагрузкой совместно, образуя единую систему, а реактивное давление грунта изменяется по сложному закону, существенно отличающемуся от линейного.

Определение этого давления из расчета совместного деформирования фундамента с основанием является основной задачей при проектировании гибких фундаментов. Задача довольно сложная, поскольку в общем случае реактивное давление на фундамент зависит от жесткости фундамента, его размеров и формы, характеристик деформируемости основания, величины, характера и расположения нагрузки.

Методы расчета балок и плит на упругом основании изложены в курсах «Строительная механика» и «Железобетонные конструкции».

Расчет ленточных фундаментов.

В задачу расчета гибкого ленточного фундамента входят определение реактивного давления грунта по подошве фундамента, вычисление внутренних усилий, действующих в фундаменте, установление размеров поперечного сечения фундамента и его необходимого армирования.

При расчете реактивного давления грунта гибкий ленточный фундамент рассматривается как балка на упругом основании, изгибающаяся под действием приложенных к ней внешних нагрузок. Если пренебречь трением между подошвой фундаментной балки и грунтом основания, что идет в запас прочности, дифференциальное уравнение ее изгиба можно представить в виде

EI d4z/dx

где EI — жесткость балки; z — прогиб балки в точке с координатой х; рх — реактивное давление в той же точке.

Предварительный подбор сечения фундаментной балки

где сz — коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом постели, ориентировочно равный: (0,3. 1) • 10 4 кН/м 3 — при очень слабых грунтах, (l. 3)’ 10 4 кН/м 3 — при слабых грунтах, (3. 8) • 10 4 кН/м 3 — при грунтах средней плотности;

z — осадка в точке определения реакции рх.

Тема 3. «Фундаменты»

Вопрос: 3.16 Свайные фундаменты

Классификация свай и свайных фундаментов

Ответ:

В случаях, когда на поверхности залегают слои слабых грунтов, не обладающих достаточной несущей способностью, чтобы служить основанием для фундаментов мелкого заложения, возникает необходимость передачи нагрузки на более плотные грунты, расположенные на некоторой глубине. В этих условиях чаще всего прибегают к устройству фундаментов из свай.

Сваей называют погруженный в готовом виде или изготовленный в грунте стержень, предназначенный для передачи нагрузки от сооружения на грунт основания.

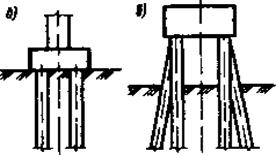

Группы или ряды свай, объединенные поверху распределительной плитой или балкой, образуют «свайный фундамент».

Распределительные плиты и балки, выполненные, как правило, из монолитного или сборного железобетона, называют ростверками.

Ростверки воспринимают, распределяют и передают на сваи нагрузку от расположенного на фундаменте сооружения.

Если ростверк заглублен в грунт или его подошва расположена непосредственно на поверхности грунта, то его называют низким свайным ростверком,

если подошва ростверка расположена выше поверхности грунта — высоким свайным ростверком (рис.1).

В строительстве применяется более 150 типов свай и их конструктивных видов, которые принято классифицировать по двумосновным признакам:

— по характеру передачи нагрузки на грунт,

— по условиям изготовления свай.

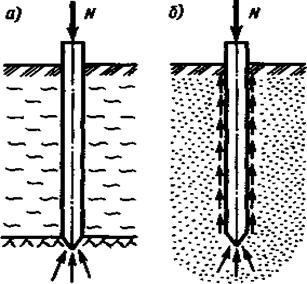

По характеру передачи нагрузки на грунт сваи подразделяются на

—сваи-стойки

— висячие сваи.

К сваям-стойкам относятся сваи, прорезающие толщу слабых грунтов и опирающиеся на практически несжимаемые скальные или малосжимаемые грунты:

Свая-стойка практически всю нагрузку на грунт передает через нижний конец, так как при малых вертикальных перемещениях сваи не возникают условия для проявления сил трения на ее боковой поверхности (рис. 2, а).

Свая-стойка работает как сжатый стержень в упругой среде, ее несущая способность определяется сопротивлением грунта под ее нижним концом.

К «висячим сваям» относятся сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты. Под действием продольного усилия N висячая свая получает вертикальные перемещения, достаточные для возникновения сил трения между сваей и грунтом.

Типы свайных ростверков: а) низкий; b) высокий

В результате нагрузка на основание передается как боковой поверхностью сваи, так и ее нижним концом (рис. б ). Несущая способность висячей сваи определяется суммой сопротивления сил трения по ее боковой поверхности и грунта под острием.

По условиям изготовления сваи делятся на две группы:

-сваи, изготовляемые заранее на заводе, и

-сваи, изготовляемые на месте, в грунте.

Схемы передачи нагрузки сваями на грунты основания

В зависимости от расположения свай в плане различают виды свайных фундаментов:

—одиночные сваи,

—свайные кусты,

—ленточные свайные фундаменты

— сплошные свайные поля (рис.).

Одиночные сваи применяют под отдельно стоящие опоры, когда несущей способности одной сваи достаточно для восприятия передаваемой на основание нагрузки.

Разновидность одиночных свай, служащих одновременно и фундаментом, и колонной легкой надземной конструкции, называют сваей-колонной.

Свайным кустом принято называть фундамент, состоящий из группы свай,

обычно не менее трех

Если сваи в фундаменте расположены в «один или несколько рядов», то такой фундамент называют ленточным свайным фундаментом. Ленточные свайные фундаменты устраивают под стены зданий и другие протяженные конструкции.

Если фундамент состоит из свай, расположенных в определенном порядке под всем сооружением, его называют сплошным свайным полем.

Сплошные свайные поля устраивают под тяжелые сооружения башенного типа, имеющие ограниченные размеры в плане.

Тема 3. «Фундаменты»

Вопрос: 3.17 Конструкции предварительно изготовленных свай

Ответ:

подразделяются на железобетонные, деревянные, стальные и комбинированные.

Железобетонные сваи, получившие наибольшее распространение в практике строительства, подразделяют:

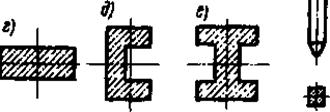

-по форме поперечного сечения — на квадратные, квадратные с круглой полостью, полые круглого сечения, прямоугольные, (рис.);

-по форме продольного сечения — на призматические, цилиндрические, сваи с уширенной пятой (рис.);

-по способу армирования — на сваи с ненапрягаемой и предварительно напряженной продольной арматурой, с поперечным армированием и без него;

-по конструктивным особенностям — на сваи цельные и составные.

Наиболее часто в настоящее время применяют призматические сваи сплошного квадратного сечения, квадратного сечения с круглой полостью и полые цилиндрические .

Сваи сплошного квадратного сечения выпускают сечением от

— 0,2 х 0,2 до 0,4 х 0,4 м и длиной 3-16 м с ненапрягаемой арматурой,

-длиной 3- 20 м — с напрягаемой.

При необходимости увеличения длины свай их стыкуют из нескольких звеньев.

Сваи сплошного квадратного сечения применяют в любых сжимаемых грунтах без твердых включений для передачи на основания вдавливающих, выдергивающих и горизонтальных нагрузок.

Сечения железобетонных свай

а) — квадратной; б) — квадратной с круглой полостью; в ) — круглой пустотелой;

г ) — прямоугольной; д) — швеллерной, е)-двутавровой.

Полые круглые сваи в зависимости от диаметра ствола подразделяют на два вида:

— диаметром 0,4 — 0,8 м — полые круглые сваи,

— диаметром более 0,8 м — сваи-оболочки.

Полые круглые сваи изготовляют цельными (из одного звена) длина одного звена 4. 8 м, длина составной сваи до 40 м.

Полые круглые сваи рекомендуется применять в слабых грунтах мощностью более 12 м и при передаче на сваю больших (более 100 кН) горизонтальных нагрузок.

Конструкция железобетонных свай:

-а — призматическая с поперечным армированием ствола;

—б — то же, без поперечного армирования ствола

-в — то же, с круглой полостью;

Деревянные сваи

. Простейшая конструкция деревянной сваи представляет собой бревно с заостренным нижним концом. Верхний конец сваи снабжается стальным кольцом— бугелем, защищающим его от размочаливания во время забивки. При погружении сваи в грунты с твердыми включениями на ее нижнем конце закрепляют стальной башмак.

Для изготовления деревянных свай используют древесину хвойных пород (сосны, лиственницы, пихты, ели). Готовые сваи имеют диаметр от 18 до 40 см, наибольшую длину — 8,5 м.

Преимуществом деревянных свай являются простота изготовления и небольшой вес, Недостатками — небольшая несущая способность, и опасность загнивания.

Стальные сваи.

Стальные сваи делят на трубчатые и шпунтовые.

Трубчатые сваи изготовляют из стандартных стальных труб диаметром 02 — 0,8 м, шпунтовые — из стального шпунта, также двутавровые балки, швеллеры.

Преимуществом стальных свай — возможность наращивания сваркой, недостатком — подверженность коррозии, особенно в агрессивных водных средах.

Комбинированные сваи.

Сваи, составленные по длине из двух различных материалов, это комбинация из деревянной части, которая помещается ниже уровня подземных вод, с бетонной или железобетонной верхней частью.

Тема 3. «Фундаменты»

Вопрос: 3.18 Способы погружения свай

Ответ:

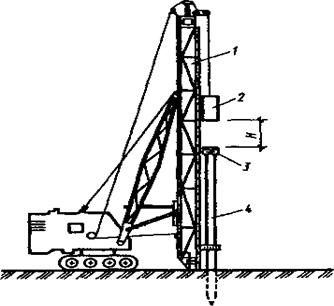

Забивка свай в грунт осуществляется сваебойными молотами. Для защиты свай от разрушения надевают металлический наголовник. Молоты подразделяют на :

Наиболее простыми являются механические, это чугунная или стальная болванка весом до 60 кН .

Работа молота: подъем на высоту (обычно 2. 3 м) и свободное падение на оголовок сваи. Недостаток — низкая производительность.

Более производительные — паровоздушные и дизельные молоты.

Забивка сваи механическим молотом:

1 — мачта копра; 2 — подвесной молот; 3 — металлический наголовник; 4 — .свая

К вибромолотам относятся молоты ударно-вибрационного действия, в которых на сваю передаются вертикальные колебания.

Для уменьшения сопротивления грунта погружению свай (в промерзший грунт) , их забивают в пробуренные лидерные скважины, их глубина не более 0,9 длины сваи, диаметр скважины — не более диагонали поперечного сечения сваи.

Вибропогружение свай наиболее эффективно при насыщенных водой песках. Вертикальные колебания передаются через сваю грунту, который разжижается, что приводит к резкому уменьшению сил трения на боковой поверхности сваи.

Вдавливание свай с помощью гидродомкратов, применяется при невозможности забивать или вибропогружать сваи (вблизи существующих сооружений или усилении существующих фундаментов).

Ввинчивание свай винтовыми лопастями (винтовые сваи) особыми механизмами, называемыми кабестанами.

Преимущество: хорошо работают на выдергивающие нагрузки.

Сваи, изготовляемые в грунте (набивные сваи). Конструкция: имеет, как правило, цилиндрическую форму, может предусматривать уширение нижнего конца, для повышения их несущей способности.

Набивные сваи можно разделить на три основных типа:

-сваи без оболочки,

-сваи с оболочкой, извлекаемой из грунта, и

-сваи с неизвлекаемой оболочкой.

Сваи без оболочек применяют в связных сухих и мало — влажных грунтах, где возможно бурение без крепления стенок скважин.

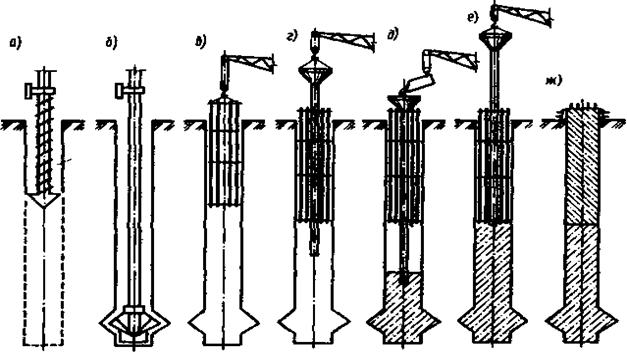

Последовательность изготовления набивных свай без оболочек:

а- бурение скважин; б — устройство уширения механическим способом; в — установка арматурного каркаса; г — опускание а скважину бетонолитной трубы; д — заполнение скважины бетонной смесью; е — извлечение бетонолитной трубы с вибрацией; ж — формирование головы в инвентарном кондукторе.

В водонасыщенных глинистых грунтах проходку скважин для устройства бетонооболочковых свай производят под защитой глинистого раствора с избыточным давлением в скважине, препятствующем обрушению ее стенок.

Набивную сваю, скважина под которую получена бурением, принято называть буронабивной сваей.

Разновидность буронабивных свай — буроиньекционные сваи, для заполнения вертикальных или наклонных скважин цементно-песчаным раствором под давлением.

Сваи имеют арматурный каркас, который позволяет им воспринимать не только сжимающие, но и растягивающие усилия и моменты.

Малый диаметр (80. 250 мм) при большой длине (до 30 м ), их используют для усиления фундаментов существующих зданий, бурят сквозь старую кладку.

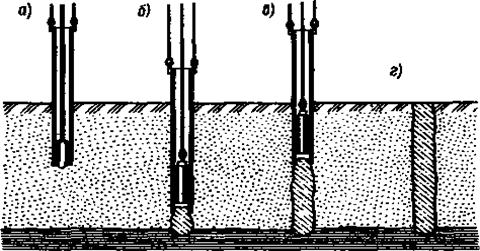

Сваи с извлекаемой оболочкой, используемые инвентарные обсадные трубы защищают стенки скважины от обрушения.

а ) бурение скважины под защитой обсадной трубы;

б),в) бетонирование с трамбованием и постепенным извлечением обсадной трубы;

г ) «готовая» свая.

Сваи с неизвлекаемой оболочкой применяют, на площадках с водонасыщенными глинистыми грунтами. где под напором подземных вод ствол сваи может быть разрушен во время твердения бетонной смеси.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 1722 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник