Принципы расчета свайных фундаментов

Расчет свайных фундаментов и их оснований производят по предельным состояниям двух групп:

а) по первой группе – по прочности свай и свайных ростверков; по несущей способности грунта свайных фундаментов и свай; по устойчивости оснований свайных фундаментов в целом при горизонтальных нагрузках или основаниях, ограниченных нисходящими откосами.

б) по второй группе – по осадкам оснований свайных фундаментов от вертикальных нагрузок; по перемещениям свай от действия вертикальных, горизонтальных нагрузок и моментов; по образованию и раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций.

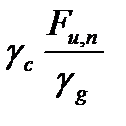

Свайные фундаменты и сваи по несущей способности грунтов рассчитываются по формуле:

где N – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (фактическое продольное усилие);

Fd – несущая способность сваи по грунту или по материалу (предельное продольное усилие);

Р – расчетное сопротивление сваи (допускаемое)

При расчете свай на выдергивание в действующую нагрузку включают собственный вес сваи; в других случаях его не учитывают.

Свайные фундаменты в целом и сваи, рассчитываемые по предельным состояниям второй группы (по деформациям), должны удовлетворять условию:

где s – расчетная величина деформации (осадки, перемещения) сваи и свайного фундамента в целом, определяемая расчетом;

su – предельно допускаемая величина деформации (осадки, перемещения, неравномерности осадки и т.п.) свайного фундамента, устанавливаемая в задании на проектирование, а при ее отсутствии – по СНиПу.

Конструкции свай и ростверков в зависимости от применяемых материалов рассчитываются по соответствующим СНиПам и инструкциям.

Виды свай. Типы свайных фундаментов

Сваями называются длинные стержни, погружаемые в грунт в готовом виде или изготовленные в грунте. Основное назначение свай – передача давления от сооружения на грунт основания.

По характеру передачи давления на основание различают сваи-стойки и висячие сваи (сваи трения). Сваи-стойки опираются на практически несжимаемое основание, а висячие сваи передают давление на грунт за счет силы трения.

Ростверком называется железобетонная плита, объединяющая головы свай для их совместной работы.

Все сваи условно делятся на забивные и набивные: забивные погружаются в грунт в готовом виде; набивные – изготавливаются на строительной площадке.

Виды свай по материалу: железобетонные, стальные, деревянные, буронабивные, грунтовые.

По типу сечения сваи бывают: призматические (сплошные и пустотелые), пирамидальные, пирамидально-призматические, круглые (сплошные и пустотелые).

Свайные фундаменты бывают следующих типов:

1. из одиночных свай;

2. свайный куст (под колоннами);

3. свайное поле (под всем сооружением);

4. ленточный однорядный и многорядный.

1. Одиночные сваи применяют под легкие сооружения, когда нагрузку от колонны или стыка панели воспринимает одна свая. Иногда сваи являются колоннами здания.

2. Ленточные свайные фундаменты применяются под стены здания и другие протяженные конструкции.

3. Свайные кусты – группы свай обычно расположенные под отдельными колоннами (т.к. очень сложно забить сваю точно по оси). Минимальное число свай в кусте – 3, в исключительных случаях – 2.

4. Сплошное свайное поле применяют под тяжелое сооружение, когда сваи располагаются по некоторой сетке под всем сооружением.

Сверху на сваи надевают ростверк, для обеспечения совместной работы свай. Различают два способа соединения свай с ростверком: шарнирное (величина заделки – 50 мм) и жесткое – при действии изгибающего момента и нормальной силы (разбивается голова сваи на 150-200 мм и арматура сваи заделывается в ростверк).

Ростверк бывает трех видов:

· высокий – не касается поверхности грунта;

· повышенный – подошва не касается грунта;

· низкий – находится ниже поверхности грунта.

Источник

Расчет свайных фундаментов по первой группе предельных состояний.

Расчет одиночной сваи в составе фундамента по первой группе предельных состояний (по несущей способности грунта основания сваи).

Расчет предусматривает проверку выполнения условия I предельного состояния:

F— расчетная нагрузка передаваемая на сваи, то есть фактическая нагрузка;

Fd – расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи (несущая

способность сваи по грунту);

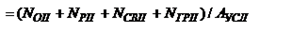

Проверка свайного фундамента по несущей способности по условию. Проверке подлежит наиболее нагруженная крайняя свая.

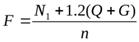

Расчётная нагрузка на сваю определяется по формуле:

n — количество свай в ростверке;

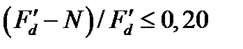

При проверке условия

Расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний.

Расчет основания свайного фундамента по II группе предельных состояний – по деформациям.

Расчет основания по деформациям включает определение средних максимальных осадок s наружной и внутренней стен методом послойного суммирования и эквивалентного слоя, относительной разности осадок между ними Δs и сравнение их с предельными значениями, su и Δsu., т.е. s ≤ su и Δs ≤ Δsu. Расчеты осадок этими методами основаны на теории линейного деформирования грунта, область применимости которой ограничивается расчетным сопротивлением грунта R.

Для того, чтобы проверить правильность использования упомянутых методов расчета осадок в условиях данного примера, необходимо определить среднее давление рII под подошвой условного фундамента и убедиться в том, что оно не превышает расчетного сопротивления R грунта, на который опирается условный фундамент, т.е. соблюдается условие: рII≤R

Расчёт фундамента по деформациям выполняется как условного массивного фундамента на естественном основании.

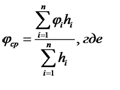

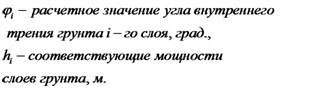

Средневзвешенное значение угла внутреннего трения грунтов, залегающих в пределах длины сваи при слоистом их напластовании определяется:

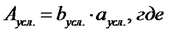

Площадь подошвы условного фундамента вычисляется по формуле

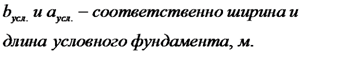

Среднее давление под подошвой условного фундамента вычисляется по формуле

PIIУСЛ

Проверяется условие:

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Расчет свайных фундаментов по первой группе предельных состояний.

Расчет свайных фундаментов по первой группе предельных состояний.

Источник

Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям

Расчёт свайных фундаментов и их оснований производится по двум группам предельных состояний:

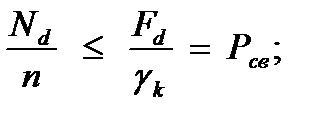

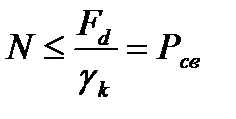

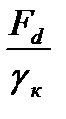

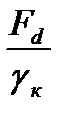

1) по первой группе предельных состояний определяют несущую способность сваи по грунту, прочность материала свай и ростверков, по несущей способности оснований свайных фундаментов, если на них передаются значительные горизонтальные нагрузки или если основания ограничены откосами или сложены крутопадающими слоями грунта. Расчёт ведётся на основные и особые сочетания расчётных нагрузок с использованием расчётных характеристик материалов и грунтов. Одиночную сваю в составе фундамента и вне его по несущей способности грунтов основания рассчитывают исходя из условия:

где N – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (наиболее невыгодное сочетание), кН;

γк – коэффициент надежности;

Pсв – расчётная нагрузка, допускаемая на сваю, кН;

Fd – расчётная несущая способность грунта основания одиночной сваи или материала;

2) по второй группе предельных состояний рассчитываются осадки оснований фундаментов, горизонтальные перемещения свай и свайных фундаментов, образование или раскрытие трещин в элементах железобетонных конструкций. Расчет по деформациям необходимо выполнять на основные сочетания нагрузок. При расчете по второй группе предельных состояний (по деформациям) должно удовлетворяться условие:

где S – расчетная величина осадки, перемещения свай или фундамента, определяемая расчетом;

SU – предельно допустимая величина деформации, устанавливаемая нормами (СНБ) или заданием на проектирование.

17. Определение несущей способности свай–стоек

После определения и подбора длины сваи рассчитывается несущая способность свай.

Несущую способность свай–стоек определяют по материалу и по грунту.

Несущая способность Fd, кН, железобетонной призматической забивной сваи по материалу определяется по формуле: Fd = gcв∙ φ(Rb∙A + RS · АS);

где gcв – коэффициент условия работы = 0,85, если сечение сваи 30х30 см;

φ – коэффициент, учитывающий продольный изгиб сваи;

Rb – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, кПа;

А – площадь поперечного сечения сваи, м 2 ;

АS – площадь поперечного сечения всех продольных стержней арматуры, м 2 .

При определении несущей способности свай по материалу расчетное сопротивление бетона осевому сжатию Rb следует определять с учетом коэффициента условий работы γсв = 0,85.

Несущая способность свай–стоек по грунту Fd, кН, определяется по формуле:

где gc – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый gc =1

R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кН, принимаемое для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и крупнообломочные (валунные, галечниковые, щебенистые, гравийные и дресвяные), грунты с песчаным заполнителем, а также пылевато-глинистые грунты твердой консистенции, если эта величина для них не задана в проекте R = 20000 кПа (20 МПа).

А – площадь опирания на грунт сваи, м 2

18 Практический метод определения несущей способности висячих свай.

Несущая способность Fd, кН, висячей забивной сваи и сваи-оболочки, погружённой без выемок грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму расчётных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на её боковой поверхности:

где gc – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый gc= =1, а для грунтов первого типа по просадочности и для биогенных грунтов gc = 0,8;

gcr, gcf — коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчётные сопротивления;

R – расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи;

А – площадь опирания на грунт сваи, принимаемая по площади поперечного сечения сваи брутто, м 2 ;

Ui – усредненный периметр поперечного сечения сваи в i –ом слое

hi – толщина i –го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м;

Rfi – расчётное сопротивление (прочность) i – го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа.

Динамический метод определения несущей способности

Испытание свай динамической нагрузкой. Испытания свай динамической нагрузкой проводят для определения возможной глубины их погружения и изменения величины отказов, а также для оценки несущей способности свай.

Силу предельного сопротивления погружению сваи Fu определяют в зависимости от значения погружения сваи Sа (отказ сваи) от одного удара молота. Энергию падающего молота Э (рис.5.8), равную QH, можно выразить уравнением:

где Q – вес ударной части молота;

H – высота падения молота;

Fu Sа – полезная работа, расходуемая на преодоление сопротивления Fu погружению сваи на значение отказа Sа;

δс QH – работа, которая тратится на преодоление вредных сопротивлений;

δс – коэффициент, показывающий, какая часть общей работы затрачивается на преодоление вредных сопротивлений;

Несущую способность сваи находят по формуле Fd =

Частное значение предельного сопротивления сваи Fu при измеренных остаточных отказах Sel ≥ 0,002 м следует определять по формулам СНиП:

δс – коэффициент, показывающий, какая часть общей работы затрачивается на преодоление вредных сопротивлений;

Несущую способность сваи находят по формуле Fd =

Частное значение предельного сопротивления сваи Fu при измеренных остаточных отказах Sel ≥ 0,002 м следует определять по формулам СНиП:

19 Испытание свай статической нагрузкой

Сущность этого метода испытаний, называемого иногда методом пробных нагрузок, заключается в непосредственном определении величины (предельного значения) нагрузки, воспринимаемой испытуемой сваей в момент начала резкого увеличения ее деформаций. Этот метод обеспечивает получение наиболее достоверных данных о несущей способности испытанных свай. Испытания проводят одной из трех видов статических нагрузок: осевой вдавливающей, горизонтальной; осевой выдергивающей.

Основными задачами испытаний свай являются:

– определение их несущей способности и деформаций (перемещений);

– проверка возможности их погружения;

– контрольная проверка или уточнение несущей способности и деформаций погруженных свай.

В зависимости от поставленных задач испытания проводят до начала или в период проектирования и строительства фундаментов.

Если необходимо уточнить только несущую способность, то испытывают отдельные сваи возводимого фундамента: сваи, не давшие расчетного отказа и сваи, которые в период эксплуатации сооружения будут воспринимать наибольшие нагрузки.

Наиболее распространенным является испытание сваи статической осевой сжимающей нагрузкой. Нагрузку на сваю прикладывают ступенями, составляющими 1/10…1/15 от ожидаемого значения предельной нагрузки. К следующей ступени нагрузки переходят после того, как произойдет затухание осадок от предыдущей ступени. Нагрузку, при которой осадка сваи длительно (1 сут. и более) не затухает или резко возрастает (по сравнению с осадкой за предыдущую ступень), называют критической, а нагрузку на одну ступень меньше критической – предельной Fu.

20 Расчетный отказ и выбор оборудования для погружения свай

Забивка свай сопровождается изменением естественной структуры грунта, что может увеличить или уменьшить его прочность, а следовательно, и несущую способность сваи. При погружении свая должна вытеснять грунт в объеме, равном объему сваи.

Погружение сваи путем забивки. Сваи забивают в грунт специальными снарядами ударного или вибрационного действия, или, весьма ограничено, задавливанием.

Снаряды ударного действия называются молотами, которые бывают подвесные, паровоздушные, дизельные и гидравлические.

Простейшим типом является подвесной молот, который представляет собой металлическую отливку массой от 0,25 до 4,0 т. Подвесной молот прост по конструкции, ни производительность его мала, поэтому его редко для погружения свай небольших размеров или когда отсутствует более совершенное оборудование.

Паровоздушные молоты по конструкции и принципу действия подразделяют на молоты одиночного и двойного действия. В молоте одиночного действия под давлением пара поднимается только ударная часть, а удары по свае производятся при свободном ее падении. Такие молоты бывают с ручным и автоматическим управлением. В молоте двойного действия давлением пара или сжатого воздуха поднимается не только ударная часть, но и ускоряется ее падение и увеличивается энергия удара. Такие молоты более производительны и работают автоматически, но имеют меньшую ударную часть, что ограничивает их применение при забивке тяжелых свай. Паровоздушными молотами одиночного и двойного действия можно забивать сваи с наклоном до 1:1.

Дизель–молоты работают по принципу двухтактных дизельных двигателей. По конструкции различают штанговые и трубчатые дизель–молоты.

Трубчатыми дизель–молотами можно забивать сваи с наклоном до 1:3, а штанговыми – с наклоном до 1:4.

При свайных работах для подъема и направления свай и подвешивания молотов применяют копры или краны В акваториях сваи забивают с применением плавучих копров. Успешная забивка свай обеспечивается правильным выбором типа и веса молота по отношению к весу, несущей способности и размером свай. Механизмы ударного действия следует выбирать по величине минимальной энергии по формуле:

где Е – требуемая энергия удара молота, Дж;

Рсв – расчётная нагрузка, передаваемая на сваю, кН;

α – коэффициент, равный 25Дж/кН;

В зависимости от требуемой величины энергии удара определяют сваебойный агрегат.

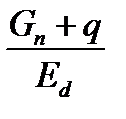

Принятый тип молота проверяют по коэффициенту применяемости

k ³

где Gn – полный вес молота, кН;

q – масса сваи (включая массу наголовника и подбабка), кН;

Еd – расчётное значение энергии удара, кДж.

При молотах ударного действия интенсивность погружения принято измерять величиной перемещения сваи от одного удара. Это перемещение носит название отказа сваи (среднее арифметичсекое значение осадки от серии ударов – «залога».

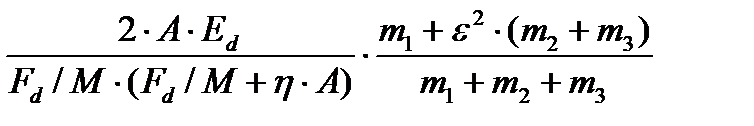

При забивке свай длиной 25м определение расчетного отказа сваи Sa (при условии, что Sa ³ 0,002м) возможно по формуле:

Sa =

где М – коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами ударного действия, равный I;

h– коэффициент, принимаемый в зависимости от материала сваи: для железобетонных свай с наголовником 1500кН/м 2 ; деревянных свай: с подбабком – 800кН/м 2 ; без подбабка — 1000кН/м 2 ;

А – площадь поперечного сечения сваи в м 2 ;

Еd – расчётная энергия удара молота, кДж;

Fd – несущая способность свай, кН;

m1 – полная масса молота, т;

m2 – масса сваи с наголовником, т;

m3 – масса подбабка, т;

e 2 = 0,2 – коэффициент восстановление удара.

По величине отказа можно судить о качестве забивки сваи: чем меньше отказ, тем очевидно, больше ее несущая способность по грунту.

В начале свая погружается быстро, затем по мере возрастания сил трения и сопротивления грунта под нижним концом погружение замедляется и, наконец, практически прекращается. Грунт, окружающий сваю, уплотняется тем легче, чем он рыхлее, а в водонасыщенных грунтах чем больше и его водопроницаемость.

Маловлажный или сухой песчаный грунт, особенно плотного сложения, оказывает значительное сопротивление погружению. При некоторой глубине забивки отказ практически становится равным нулю и дальнейшая попытка забить сваю приводит к разрушению ее ствола. При этом сопротивление грунта часто носит временный характер, и в результате релаксации (рассеивания) внутренних напряжений оно постепенно снижается, Поэтому, если возобновить забивку сваи через два–три дня, она опять легко погружается в грунт, Это явление носит название ложного отказа. При погружении свай в пески и супеси нужно через несколько дней производить повторную добивку контрольных свай, на основе которой устанавливают истинный отказ, характеризующий действительную несущую способность свай в фундамента.

В песчаные грунты сваю значительно легче погрузить частыми ударами и вибрацией. Кроме того, в песчаных грунтах эффективен подмыв. Чем крупнее частицы несвязного грунта (песчано–гравийного и т.п.) и чем больше его плотность, тем труднее погрузить сваю, тем большую мощность должны иметь сваебойные снаряды и подмывные устройства.

Погружение свай в глинистые грунты в большей степени зависит от их консистенции. В текучие, текучепластичные и пластичные грунты сваи погружаются легко. Забивка свай в такие грунты сопровождается тиксотропными явлениями: нарушением связности (разжижением) и последующим восстановлением ее. Практически это выражается в том, что грунт, разжиженный забивкой сваи, слабо сопротивляется ее погружению, но после прекращения забивки, в течение некоторого времени происходит упрочнение грунта, и несущая способность свай возрастает в несколько раз ( в 1,5…2 раза и более). Происходит явление, называемое засасыванием сваи.

В водонасыщенных глинах поры полностью заполнены свободной водой и уплотнить их можно только за счет вытеснения воды. Так как коэффициент фильтрации глины весьма мал и скорость движения воды внутри грунтового массива низка, на ее вытеснение требуется некоторое время. В этих условиях больший эффект можно ожидать от задавливания сваи статической нагрузкой, чем от забивки. Истинный отказ сваи, забитой в слабые глинистые грунты, нужно определять после ее «отдыха». Низкая уплотняемость и разжижение глин определяют выбор сваебойного снаряда: как правило, рекомендуется забивать сваи в глинистые грунты молотами одиночного действия с большим весом ударной части и небольшой частотой ударов. В глинах с неполным водонасыщением уплотнение происходит за счет свободных пор. В процессе забивки свай часть связной воды переходит в свободную, которая уменьшает силы трения между грунтом и сваей. При этом нарушаются внутренние связи между частицами грунта и грунт разжижается, значительно теряя свою несущую способность. В полутвердых и твердых связных грунтах явления засасывания почти не наблюдается. Из–за высокой плотности таких грунтов забивка в них свай происходит со значительными трудностями. Учитывая большую несущую способность таких грунтов, обычно ограничиваются заглублением в них низа свай на 1…3 м.

Несущую способность Fd, кН, определяют делением предельной нагрузки

Fu на коэффициент надежности gg, т.е.

Fd =

где gс – коэффициент условия работы (для вдавливающих нагрузок = 1).

Fu,n – нормативное значение силы сопротивления сваи, определяемое по величине частных значений предельных сопротивлений свай Fu в зависимости от количества испытаний свай.

После достижения критической нагрузки обычно производят разгрузку сваи. При этом нагрузку, приложенную к голове сваи, уменьшают ступенями в 2–3 раза большими, чем при загружении сваи. Каждую нагрузку выдерживают до стабилизации перемещения (подъема) головы сваи.

21 Расчет центрально и внецентренно нагруженных свайных фундаментов

Одиночную сваю в составе фундамента по несущей способности грунтов основания следует рассчитывать исходя из условия

N ≤

где N — расчётная нагрузка, передаваемая на сваю (наиболее невыгодное сочетание), кН;

gк – коэффициент надёжности.

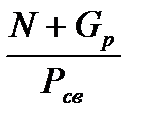

После приведения нагрузок к уровню подошвы ростверка, определяют необходимое, ориентировочное, количество свай n по формуле

n = k∙

где k – корректирующий коэффициент, учитывающий влияние изгибающего момента, принимается k=1,1…1,4;

N – максимальное нормальное усилие в уровне подошвы ростверка, кН;

Gp – вес ростверка (предварительно определённый), кН.

Число свай в фундаменте, их расположение и глубина погружения зависит от внешних нагрузок, действующих на фундамент, и геологических условий.

Расстояние между сваями зависит от вида свай. При забивных висячих сваях, в процессе забивки которых значительно уплотняется грунт, расстояние между осями в уровне нижних концов должно быть определено из условия a ≥ 3d (d – диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи).

Сваи можно размещать в рядовом или шахматном порядке.

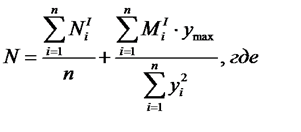

После размещения свай и конструирования ростверка находят фактический вес ростверка Gр и грунта Gгр, определяют фактическую нагрузку на каждую сваю:

– для центрально нагруженных свайных фундаментов

Nср =

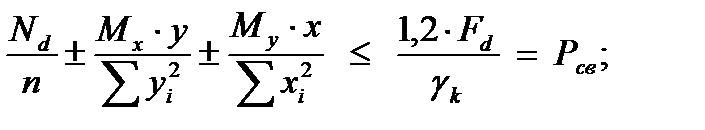

– для внецентренно центрально нагруженных свайных фундаментов

Nср =

где Nd – расчетная сжимающая сила, кН;

Mx. My – расчетные изгибающие моменты относительно главных центральных осей Х и У плана свай в плоскости подошвы ростверка, кН∙м;

n – число свай в фундаменте, шт.;

Хi, Уi – расстояние от главных осей до оси каждой сваи, м;

Х, У – расстояние от главных осей до оси, для которой вычисляется расчетная нагрузка, м.

Если условие не выполняется, то необходимо выбрать другой тип сваи, имеющей более высокую несущую способность и повторить расчет.

22 Расчет свайного фундамента по второй группе предельным состояниям. Определение размеров условного свайного фундамента

При сваях стоечного типа, опирающихся на прочные твердые грунты, осадки мало заметны и во многих случаях они практически отсутствуют, а потому их здесь не определяют.

Свайные фундаменты из висячих свай, так же как фундаменты различных других видов, подвержены осадкам под нагрузкой от сооружений. Эти осадки происходят в основном за счет деформации грунтов, залегающих ниже острия свай. Они развиваются аналогично деформациям основания обычных фундаментов. При работе в грунте забивных и набивных свай напряженные зоны от них сливаются на некоторой глубине, поэтому осадку определяют исходя из осадки условного фундамента.

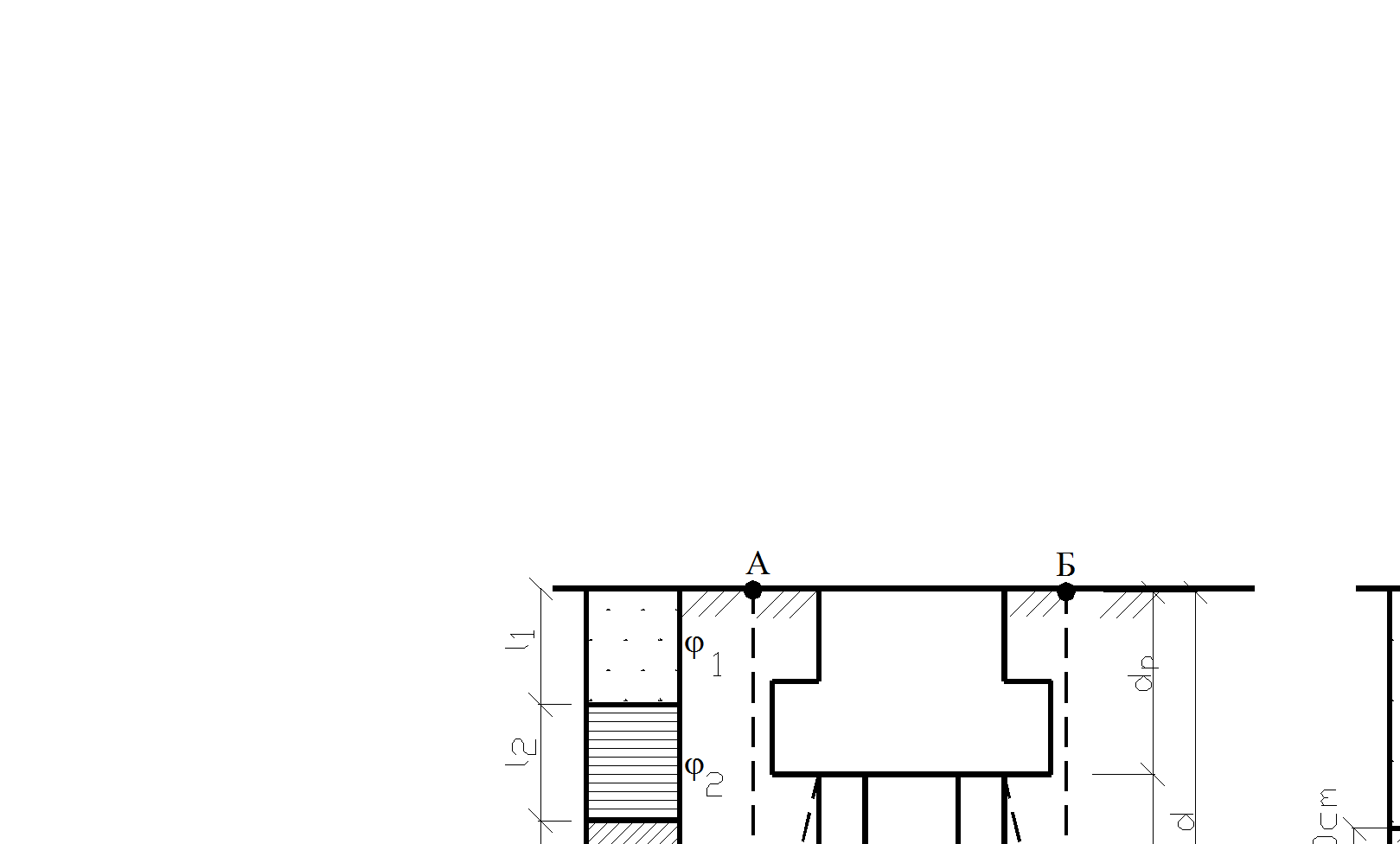

Границы условного сплошного фундамента определяют следующим образом (рисунок 1):

а) снизу – плоскостью ВГ, проходящей через нижние концы свай;

б) с боков – вертикальными плоскостями АГ и БВ, отстоящими от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии h∙tg(j

в) сверху – поверхностью планировки грунта.

Рисунок 1 – К определению границы условного фундамента.

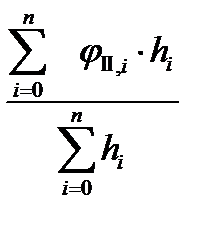

Значение jII,mt — осреднённое расчётное значение угла внутреннего трения грунта, определяемое по формуле:

jII,mt =

где jII,i – расчётные значения углов внутреннего трения грунта по второй группе предельных состояний в пределах слоёв h i;

h i — глубина погружения сваи в грунт, считаем от подошвы ростверка, м.

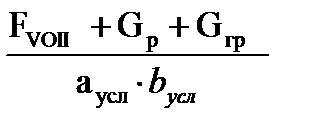

В собственный вес условного фундамента при определении его осадки включается вес свай и ростверка, а также вес грунта в объёме условного фундамента. Найдя размеры подошвы условного фундамента АБВГ, включающего в себя грунт, сваи и ростверк, а также глубину его заложения dусл определяют для центрально загруженного фундамента среднюю интенсивность давления по подошве условного фундамента:

P =

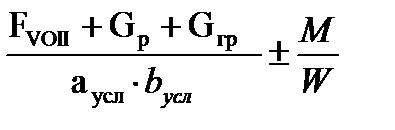

Для внецентренно загруженного фундамента:

Pmin/max =

где FVOII, Gр , Gгр – соответственно, нагрузка по обрезу фундамента FVOII, вес ростверка Gр и грунта на его уступах Gгр, в пределах условного фундамента, кН;

М = МОII + F hОII, ·dусл , кН∙м – расчетный момент, действующий в уровне нижних концов свай, т.е. по подошве условного свайного фундамента;

W – момент сопротивления подошвы условного свайного фундамента, м 3 .

Rусл – расчётное сопротивление грунта в плоскости подошвы условного фундамента, кПа.

Если условия (1) или (2) не выполняются, то необходимо либо увеличить количество свай, либо изменить расстояние между сваями, либо изменить размеры свай.

Источник