5.6. Расчет НС свай при действии горизонтальных нагрузок

Причиной значительных горизонтальных нагрузок на фундаменты могут быть горизонтальные нагрузки от кранов в цехах, температурные расширения технологических трубопроводов предприятий, односторонний обрыв проводов ЛЭП, волновые воздействия и т.д.

5.6. а . Метод испытания сваи пробной статической нагрузкой

Позволяет наиболее точно установить действительное сопротивление сваи горизонтальной нагрузке.

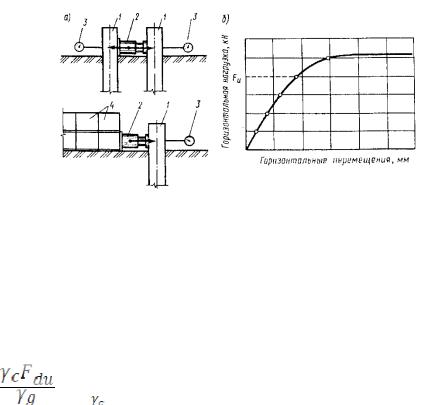

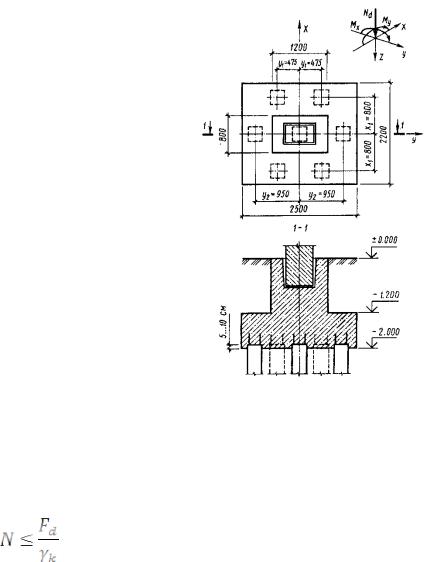

Проводятся испытания следующим образом (рис. 11.14). Нагрузка на сваю увеличивается ступенями, горизонтальные перемещения на каждой ступени фиксируются прогибомерами.

Каждая ступень нагрузки выдерживается до условной стабилизации горизонтальных смещений. По результатам испытаний строятся графики зависимости горизонтальных перемещений сваи от нагрузок (рис. 11.14 б) по которым и определяется предельное сопротивление сваи.

Рис. 11.14. Испытания свай горизонтальной нагрузкой:

1 – опытная свая; 2 – гидровлический домкрат; 3 – апрогибомер; 4 – упор из статического груза

За предельное сопротивление сваи Fu принимается нагрузка на одну ступень менее той, при которой перемещения сваи непрерывно возрастают.

НС определяется по формуле

5.6. б . Математические методы расчета свай на горизонтальную нагрузку

Ø 2 группы в зависимости от характера деформаций свай в грунте

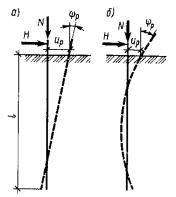

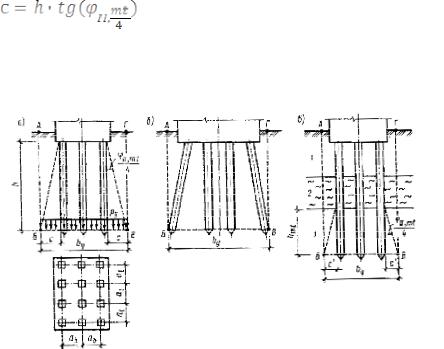

— Первая группа – для коротких жестких свай, поворачивающихся в грунте без изгиба (рис. 11.15 а).

Разрушение системы «свая-грунт» происходит за счет потери устойчивости грунтом основания.

— Вторая группа – для свай, изгибающихся в грунте (рис. 11.15 б). Сопротивление таких – длинных гибких свай определяется прочностью

материала сваи на изгиб.

В первой группе расчет базируется на положениях теории предельного равновесия грунтов. Во второй группе методы основаны на использовании модели местных упругих деформаций.

P(x) =

Рис. 11.15. Схемы работы горизонтально нагруженных свай

При отнесении свай к той или иной категории жесткости следует учитывать не только длину сваи и жесткость ее поперечного сечения, но и деформационные свойства грунта, поскольку одна и та же свая, работающая в слабом грунте как короткая жесткая, в прочном грунте будет вести себя как длинная гибкая.

НС горизонтально нагруженного куста свай по нормам допускается определить как сумму сопротивлений одиночных свай.

5.7. Проектирование и расчет свайных фундаментов

Выполняется в следующем порядке:

1. Оценка ИГУ (определяется слой грунта, в который наиболее рационально заглубить острие сваи).

2. Определяется тип и размер сваи

3. Определяется НС сваи (расчетная, допустимая на сваю нагрузка)

— расчетом по таблицам (СНиП)

— по данным статического зондирования

4. Определяется необходимое количество свай

5. Размещение свай в плане и конструирование развертка

6. Проверка давления, приходящегося на одну сваю. (При несоблюдении данного условия производится перерасчет свайного фундамента).

7. Определяется осадка свайного фундамента.

Всю последовательность (более подробно) см. практику.

Остановимся на ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ РАСЧЕТА

5.7. а Основные положения расчета

Расчет свайных фундаментов и их оснований производят по двум группам предельных состояний:

— По первой группе – по НС грунта основания свай; по устойчивости грунтового массива со свайным фундаментом…; по прочности материала свай и ростверков

— По второй группе – по осадкам свайного фундамента от вертикальных нагрузок; по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от горизонтальных нагрузок и моментов; по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайного фундамента

∙ Расчет по НС грунта основания заключается в выполнении условия

N – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, F d – НС сваи,

∙ Расчет свайного фундамента по предельной составляющей второй группы (по деформациям) производят исходя из условия

осадка при действии вертикальных нагрузок горизонтальное перемещение и угол поворота сваи, при действии горизонтальных нагрузок и моментов

5.7. б Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане

— Центрально нагруженный свайный фундамент

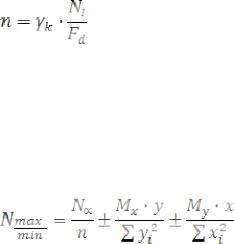

∙ Зная F d – несущую способность сваи и принимая, что ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузки на все сваи фундамента, необходимое число свай (n) в кусте или на 1 м/п (в ленточном фундаменте) определяют по формуле

— рассчетная нагрузка на куст или на 1 погонный метр

∙ Для куста свай полученное по формуле число свай округляют в сторону увеличения до целого числа

∙ Сваи в ростверке располагают компактно (а = 3 d) по прямоугольной сетке или в шахматном порядке т.к. при а из-за чрезмерного уплотнения окружающего грунта (межсвайного пространства), а при а>3 d – увеличиваются размеры ростверка.

∙ Расстояние от крайнего ряда свай до края ростверка 1 d.

∙ Ростверки кустов свай конструируются как обычные фундаменты мелкого заложения и рассчитываются на продавливание колонной или угловой сваей, на на поперечную силу в наклонных сечениях и на изгиб по СниП «Железобетонные конструкции».

∙ Если сваи куста работают только на сжимающую нагрузку, то достаточно их заделки в ростверк на 5…10 см, если же сваи воспринимают выдергивающие нагрузки или моменты, то их связь с ростверком делают более надежной, для чего оголовки свай разбивают и обнаженную арматуру замоноличивают в бетон ростверка.

∙ После размещения свай в плане и уточнения габаритных размеров ростверка определяют нагрузку N приходящуюся на каждую сваю, и проверяют условие

N — нагрузка на каждую сваю в ростверке

∙ Если условие не выполняется, то необходимо выбрать или другой тип свай, имеющий более высокую НС, или увеличить число свай в фундаменте и повторить расчет.

∙ Для свайного фундамента под стену (ленточного свайного фундамента) число свай на 1 п.м. может быть дробным. Тогда расчетное расстояние между осями свай по длине стены определяется по формуле

∙ Полученный результат округляют до кратного 5 см. В зависимости от а определяется число рядов свай. Различают: однорядное, шахматное и двухрядное.

∙ Из-за значительного увеличения размера ростверка принимают, как правило, не более двух рядов свай.

Если же по расчету получается а то лучше увеличить длину свай или ее сечение, т.е. НС.

∙ Железобетонные ростверки ленточных свайных фундаментов рассчитывают как неразрезные многопролетные балки в соответствии с требованиями СниП «Железобетонные конструкции».

— Внецентренно нагруженный свайный фундамент

∙ Предварительное число свай при внецентренном нагруженным свайном фундаменте определяют, так же как и при центральной нагрузке

а затем увеличивают ≈ на 20%.

∙ Расчетную нагрузку, приходящуюся на отдельную сваю, в общем случае, когда моменты действуют в направлении двух осей, определяют по формуле внецентренного сжатия

где , Mx, My – соответственно расчетная вертикальная нагрузка кН, и расчетные изгибающие моменты кН·м, относительно главных центральных осей х и у плана своей в плоскости подошвы ростверка(рис.):

n – число свай в фундаменте;

x 1 , y 1 – расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м;

x, y – расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой вычисляется расчетная нагрузка, м

Рис. 11.16. Внецентренно нагруженный свайный фундамент

∙ Максимальное усилие на сваю, найденное по этой формуле, должно удовлетворять условию

При кратковременных (ветровых, крановых и т.п.) и особых нагрузках допускается перегрузка крайних свай на 20% .

Если условие не выполняется необходимо увеличить число свай в фундаменте или расстояние между ними.

5.7. в . Расчет осадки свайного фундамента

∙ Сложность определения осадок свайного фундамента связана с тем, что они предают нагрузку на грунт основания одновременно через боковую поверхность и нижние концы свай. При этом соотношение предаваемых нагрузок зависит от многих факторов:

— числа свай в фундаменте

— расстояния между сваями

— свойств грунта и степени его уплотнения при погружении свай.

Поэтому при расчете принимают упрощающие допущения, снижающие их точность. С другой стороны, чем точнее расчетная схема, тем сложнее методика расчета.

∙ В настоящее время в большинстве случаев свайный фундамент при расчете его осадок рассматривается как условный массивный фундамент на естественном основании, т.е. все, что находится в пределах АБВГ (рис) рассматривается как единый массив.

– углы внутренниго трения для отдельнных пройденых свай и слоев грунта толщинами

Рис. 11.17. Схемы условных фундаментов для расчета по второй группе предельных состояний

∙ При наличии в фундаменте наклонных свай, плоскости АБ и ВГ проходят через их концы (рис. б). Размеры подошвы условного фундамента в этом случае определяются расстояниями между нижними концами наклонных свай.

∙ Если в пределах глубины погружения свай залегают слои торфа или ила толщиной более 30 см, то, поскольку трение в них принимается равным нулю, осадку свайного фундамента из висячих свай определяют с учетом уменьшенных габаритов условного фундамента (рис. в). Уширение учитывается только у слоев, залегающих ниже слоя торфа или ила.

∙ Во всех рассмотренных случаях при определении осадок расчетная нагрузка, передаваемая условным фундаментом на грунт основания, принимается равномерно распределенной.

Расчет осадки свайного фундамента, как условного массивного, выполняется теми же методами, что и расчет фундамента мелкого заложения. При этом также требуется выполнение условия. Чтобы среднее давление (Р)

Источник

Расчет несущей способности свай при действии горизонтальных нагрузок

Причиной значительных горизонтальных нагрузок на фундаменты могут быть тормозные нагрузки от кранов в цехах с тяжелым крановым оборудованием, температурные расширения технологических трубопроводов предприятий нефтехимической и нефтегазовой промышленности, односторонний обрын проводов у ЛЭП, волновые воздействия и навал судов у причальных сооружений и т. д. Очевидно, что во всех этих случаях оценка несущей способности свай на горизонтальную нагрузку имеет весьма существенное значение.

В настоящее время несущая способность сваи на горизонтальную нагрузку определяется либо методом испытания пробной нагрузкой, либо одним из математических методов расчета.

Метод испытания свай пробной статической нагрузкой позволяет наиболее точно установить действительное сопротивление сваи действию горизонтального усилия. При проведении испытаний горизонтальные усилия на сваю создаются, как правило, гидравлическими домкратами, установленными либо между двумя забитыми сваями, либо между опытной сваей и упором из статического груза, чаще всего из железобетонных блоков (рис. 11.14, а). Нагрузка на сваю увеличивается ступенями, горизонтальные перемещения сваи на каждой ступени нагрузки фиксируются прогибомерами. Каждая ступень нагрузки выдерживается до условной стабилизации горизонтальных перемещений.

По результатам испытаний строятся графики зависимости горизонтальных перемещений сваи от нагрузок (рис. 11.14, б), по которым и определяется предельное сопротивление сваи.

За предельное сопротивление сваи Fu принимается нагрузка на одну ступень менее той, без увеличения которой перемещения сваи непрерывно возрастают. Несущую способность горизонтально нагруженных свай по результатам испытаний определяют по формуле

при коэффициенте условий работы ус = 1.

Математические методы расчета свай на горизонтальные нагрузки можно разделить на две группы в зависимости от характера деформаций свай в грунте.

Горизонтальные перемещения, мм

Рис. 11.14. Испытания свай горизонтальной нагрузкой:

I — опытная свая; 2 — гидравлический домкрат; 3 — прогибомср; 4 — упор из статического

Первая группа методов разработана для коротких жестких свай, которые под дейстием горизонтальной нагрузки поворачиваются в грунте без изгиба, как это показано на рис. 11.15, а. Разрушение системы «свая — грунт» происходит за счет потери устойчивости грунтом основания. Расчет базируется на положениях теории предельного равновесия грунтов. За предельную принимается такая горизонтальная нагрузка, при которой реактивный отпор грунта у нижнего конца сваи достигнет предельного значения.

Вторая группа методов разработана для свай, которые под действием горизонтальных нагрузок изгибаются в грунте (рис. 11.15, б). Сопротивление таких свай, называемых длинными гибкими, определяется прочностью материала сваи на изгиб. Методы расчета второй группы, как правило, основаны на использовании модели местных упругих деформаций (см. § 5.2).

Математические методы второй группы весьма многочисленны. Из них наиболее широко используется на практике инженерный метод расчета, изложенный в СНиП 2.02.03 — 85. По этому методу вертикальная свая рассматривается как балка на упругом основании, загруженная на одном конце. Грунт представлен линейно деформируемой средой, характеризуемой коэффициентом постели, увеличивающимся пропорционально глубине. При этих условиях на основании решений строительной механики получены формулы для определения горизонтальных перемещений сваи и угла ее поворота на уровне поверхности грунта (Мр и фр), а также для определения изгибающих моментов и поперечных сил в любом сечении по ее длине. Решения получены как для свай со свободной головой, так и для свай, защемленных в ростверк.

При отнесении свай к той или иной категории жесткости следует учитывать не только длину сваи и жесткость ее поперечного

сечения, но и деформативные свойства грунта, поскольку одна и та же свая, работающая в слабом грунте как ко- роткая жесткая, в прочном грунте бу- дет вести себя как длинная гибкая.

В настоящее время общепринято де- ление свай на гибкие и жесткие произ- водить по так называемой приведен- ной глубине погружения сваи в грунт 7, которая определяется по формуле

где / — фактическая глубина погруже- ния сваи в грунт, м; К — коэффициент пропорциональности, кН/м 4 , принима-

емый в зависимости от вида грунта по табл. 1 Приложения 1 СНиП

Ьр — условная ширина сваи, м, которая учитывает пространственный характер ее работы и принимается равной bv= l,5rf+ 0,5 м, где d — диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи, м; уе — коэффициент условий работы; EI — жесткость поперечного сечения сваи на изгиб, кН• м 2 .

При /^1 сваи рассматриваются как короткие жесткие, при/> 1 — как длинные гибкие.

Что касается гибкости свайного фундамента, состоящего из нескольких свай, жестко заделанных в ростверк (куста свай), то, как показали опыты в МГСУ, она не может быть правильно оценена по приведенной глубине погружения в грунт одиночной сваи, поскольку при этом не учитывается пространственная работа всей свайной конструкции. Гибкость куста свай F, с учетом совместной работы свай в фундаменте определяется по формуле

где / — фактическая глубина погружения сваи в грунт, м; Е и v — соответственно модуль деформации, кПа, и коэффициент Пуассона грунта (при слоистом напластовании грунтов принимаются средневзвешенные значения этих характеристик в пределах длины сваи); (Eel), — жесткость группы с учетом совместной работы всех свай, кН • м 2 , которая определяется по формуле

где (Еб1,)с — изгибная жесткость г-й сваи относительно главной

оси плана ростверка, кН м 2 ; Е6 — модуль упругости бетона, кПа;

Рис. 11.15. Схемы работы горизонтально нагруженных свай

— момент инерции z-й сваи относительно главной оси фундамента, м 4 , определяемый по формуле

где /„ — собственный момент инерции поперечного сечения сваи, м 4 ; со — площадь поперечного сечения сваи, м 2 ; х, — расстояние от оси i-я сваи до главной оси фундамента, м.

При 1,0 — как гибкий свайный куст, изгибающийся в грунте без горизонтального смещения нижних концов свай.

Несущую способность горизонтально нагруженного куста свай по нормативным документам допускается определять как сумму сопротивлений одиночных свай. При этом допущении не учитывается снижение сопротивления сваи куста по сравнению с одиночной за счет совместной работы свай в фундаменте (см. «кустовой эффект» § 11.2). Точность решения может быть повышена при введении в расчет коэффициента взаимовлияния свай К„

Таблица 11.5. Коэффвреигы взаимовлияния свай Кш в горизонтально нагруженном свайном фундаменте

Источник