Расчет центрально-нагруженных фундаментов мелкого заложения

Для определения ширины подошвы центрально нагруженного фундамента необходимо предварительно собрать нагрузки на фундамент и задаться глубиной его заложения.

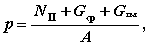

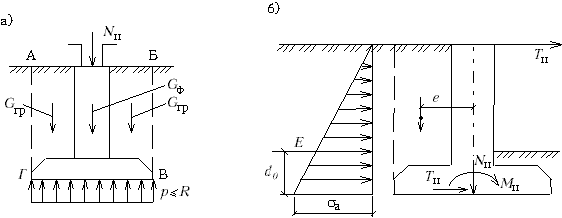

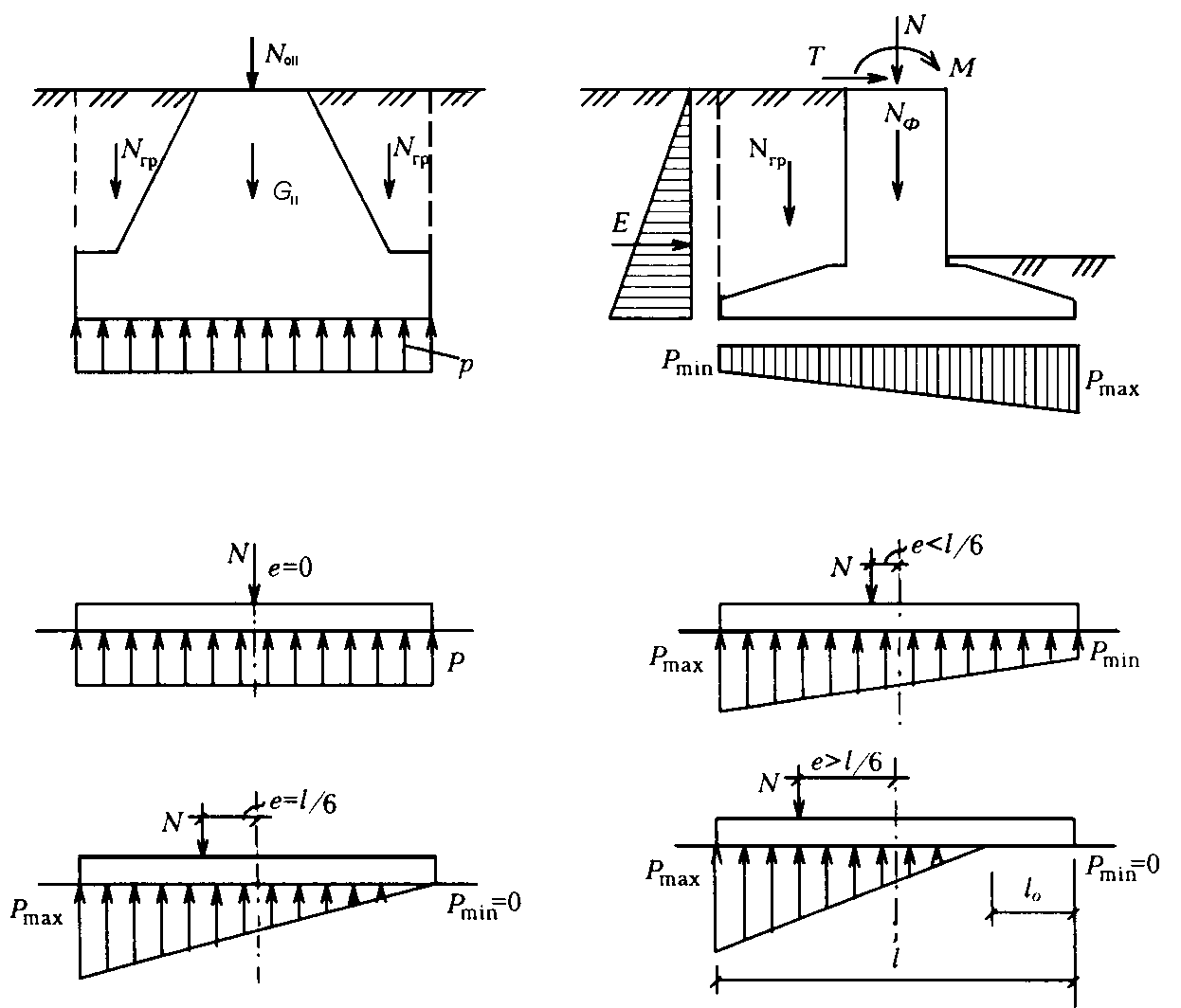

Если нагрузка от веса надземных конструкций NII, приложенная на обрезе фундамента (рис.Ф.10.21,а), известна, то давление на основание под подошвой фундамента будет:

где Gгр- вес грунта обратной засыпки на обрезах фундамента; Gф- вес фундамента; А- площадь подошвы фундамента

Рис.Ф.10.21. Расчетные схемы к определению ширины подошвы фундаментов:

а — центрально нагруженный фундамент; б — внецентренно нагруженный фундамент

В практических расчетах, усредняя вес грунта и вес фундамента в объеме призмы АБВГ, давление определяют по формуле

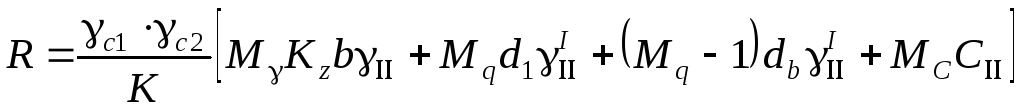

Так как давление под подошвой фундамента не должно превышать расчетного сопротивления грунта, то, если принять p=R, получим формулу для определения площади подошвы фундамента:

С целью ускорения расчетов в поcледнем выражении можно предварительно заменить R на R0, определив его по таблице СНиП, т.е. не выполнять сначала расчетов по определению R, но после подбора A по R0эти расчеты для R необходимо провести повторно.

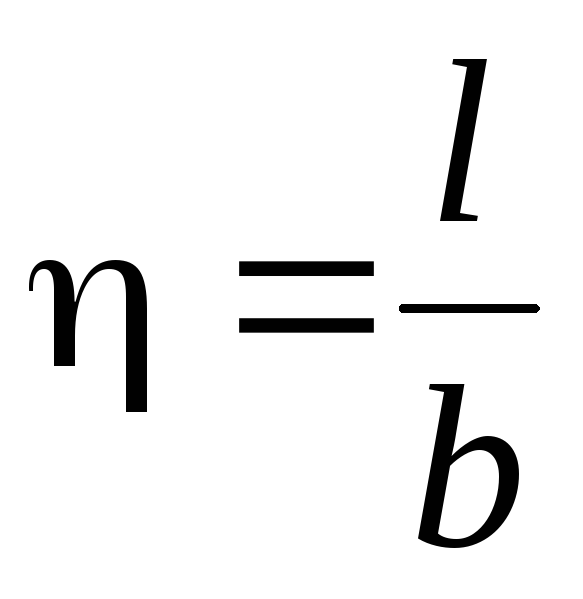

Для ленточного фундамента расчет выполняется на 1 п.м. длины фундамента, поэтому ширину подошвы находят по формуле b=A/l.

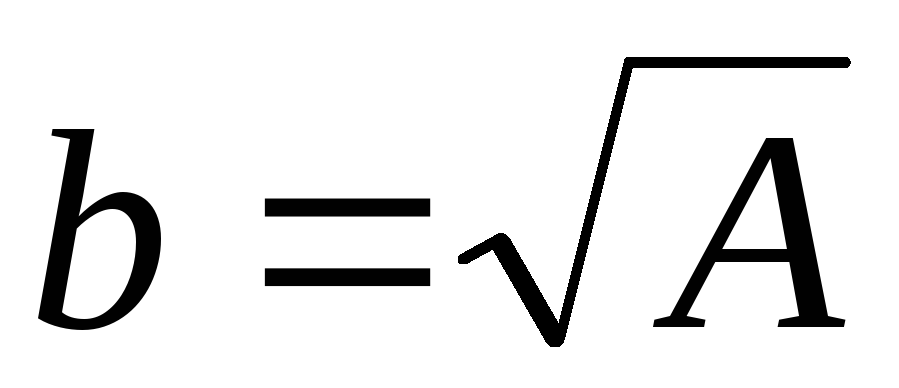

Для фундаментов с квадратной подошвой

Источник

Расчет центрально нагруженного фундамента мелкого заложения

Выбор конструкции

Расчет ФМЗ начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров (это глубина заложения фундамента и размер его подошвы).

Далее производят расчет по двум предельным состояниям:

I – Расчет по прочности (устойчивость)

II – Расчет по деформациям, которые являются основным и обязательным для всех ФМЗ.

А расчет по I группе предельных состояний является дополнительным и производится в одном из следующих случаев:

— Сооружение расположено на откосе (склоне) или вблизи него;

— На основание передаются значительные по величине горизонтальные нагрузки;

— В основании залегают очень слабые грунты (или текучие и текучепластичные глинистые грунты и т.п.), обладающие малому сопротивлению сдвигу;

— В основании залегают наоборот, очень прочные – скальные грунты.

Установив окончательные размеры фундамента, удовлетворяющие двум группам предельного состояния, переходят к его конструированию (курс ЖБК).

Определение глубины заложения фундамента

Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения. Однако при выборе глубины заложения фундамента приходится руководствоваться целым рядом факторов:

— Геологическое строение участка и его гидрогеология (наличие воды);

— Глубина сезонного промерзания грунта;

— Конструктивные особенности здания, включая наличие подвала, глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов.

Учет инженерно – геологических условий строительной площадки.

Учет ИГУ строительной площадки заключается в выборе несущего слоя грунта.

Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов. По геологическим разрезам. Все многообразие напластования грунта можно представить в виде трех схем:

Схемы напластований грунтов с вариантами устройства фундаментов:

1 – нормальный грунт; 2 – более прочный грунт; 3 – слабый грунт; 4 – песчаная подушка; 5 – зона закрепления грунта.

При выборе типа и глубины заложения фундамента придерживаются следующих общих правил:

— Минимальная глубина заложения фундамента принимается не менее 0,5 мот планировочной отметки;

— Глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10-15 см;

— По возможности закладывать фундаменты выше УГВ для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ;

— В слоистых основаниях все фундаменты предпочтительно возводить на одном грунте или на грунтах с близкой прочностью и сжимаемостью. Если это условие невыполнимо, то размеры фундаментов выбираются главным образом из условия выравнивания осадок.

2. Глубина сезонного промерзания грунта.

Проблема заключается в том, что многие водонасыщенные глинистые грунты обладают пучинистыми свойствами, т.е. увеличивают свой объем при замерзании, за счет образования в них прослоек льда. Замерзание сопровождается подсосом грунтовой воды из ниже лежащих слоев .за счет чего толщина прослоек льда еще более увеличивается. Это приводит к возникновению сил пучения по подошве фундамента. Которые могут вызвать подъем сооружения. Последующее оттаивание таких грунтов приводит к резкому их увлажнению, снижению их несущей способности и просадкам сооружения.

Наибольшему пучению подвержены грунты, содержащие пылеватые и глинистые частицы. К непучинистым грунтам относят: крупнообломочный грунт с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности, глубина заложения фундаментов в них не зависит от глубины промерзания (в любых условиях).

Рис. Схема морозного пучения основания

df – глубина сезонного промерзания грунтов.

Для малых зданий (дачные постройки) настоящий бич – боковые силы пучения грунта:

Kh – коэффициент, учитывающий тепловой режим подвала здания.

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунта

Mt – коэффициент, численно равный ∑ абсолютных значений (-) температур за зиму в данном районе.

do– коэффициент, учитывающий тип грунта под подошвой фундамента.

Дата добавления: 2018-05-31 ; просмотров: 433 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

3.5.2. Расчеты фундаментов при центральном

и внецентренном приложении нагрузки

Размеры подошвы фундамента зависят от величины действующей на него нагрузки и физико-механических характеристик грунтов основания.

Форма подошвы фундамента определяется размерами в плане надземной конструкции и условиями наиболее равномерного распределения нагрузки.

Размеры подошвы фундамента предварительно определяются по формулам сопротивления материалов для центрального и внецентренного сжатия от действия расчетных нагрузок с коэффициентом надежности f = 1. Затем вычисленные размеры подошвы фундамента уточняются расчетами по деформациям, а при необходимости — расчетами по устойчивости.

Центрально-нагруженные фундаменты (рис.2,а)

Р

Выражение (3) можно представить в следующем виде:

где P — среднее давление под подошвой фундамента; N0II — осевая расчетная нагрузка в сечении на отметке поверхности грунта при расчете по второй группе предельных состояний; GII — расчетный вес фундамента; Nгр — расчетный вес грунта на обрезах фундамента; A — площадь подошвы (A=bl, b — ширина фундамента; l — длина подошвы фундамента или его участка, в пределах которого действует нагрузка); R — расчетное сопротивление грунта основания.

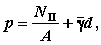

Формулу (4) можно записать так:

где mt — средний удельный вес фундамента и грунта на его обрезах, принимаемый 20 кН/м 3 ; d — глубина заложения фундамента. Если принять P=R, то получим формулу необходимой площади подошвы фундамента при центральной нагрузке:

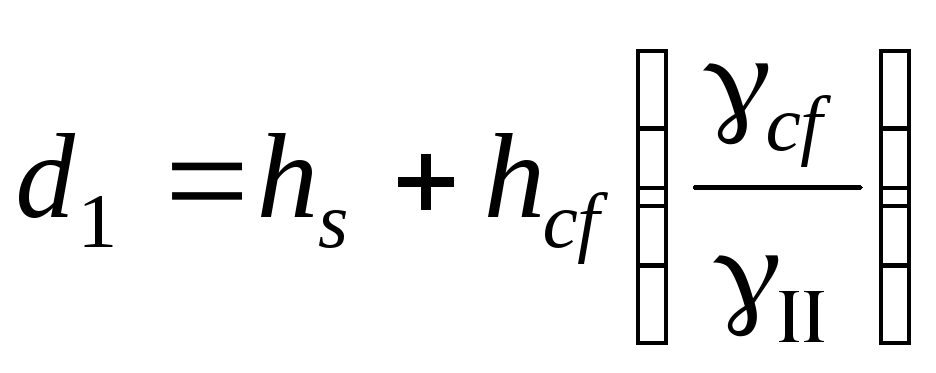

Расчетное сопротивление грунта основания R, согласно п.2.41 СНиП 2.02.01-83* [2] определяется по формуле:

где c1, c2 — коэффициенты условий работы (табл.3 приложения 1); K — коэффициент, принимаемый равным 1, если прочностные характеристики грунта и C определены непосредственно испытаниями, и K = 1,1, если приняты по табл. СНиП /2/; M, Mq, MC — коэффициенты, являющиеся функцией расчетного значения угла внутреннего трения II (табл.2 приложения 1); Kz — коэффициент при b10 м, K=1; при b10 м

где hs — толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала; hcf — толщина конструкции пола подвала; cf — расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала.

Предварительные размеры фундаментов назначают по конструктивным соображениям или по условию равенства среднего давления под подошвой фундамента Р табличному расчетному сопротивлению грунта основания R, которое приводится в СНиП /2/ и табл. 7, 8, 9, 10, 11 приложения 1.

Для ленточных фундаментов нагрузка определяется на 1 м длины, отсюда ширина их будет

Принимая во внимание выражение (6), ширину ленточного фундамента определим по формуле

Размер подошвы квадратного фундамента

Для определения ширины подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов применяют метод последовательного приближения или графоаналитический. Эти методы подробно изложены в учебной литературе, например [14, 15, 16, 17]. Там же даны примеры расчетов.

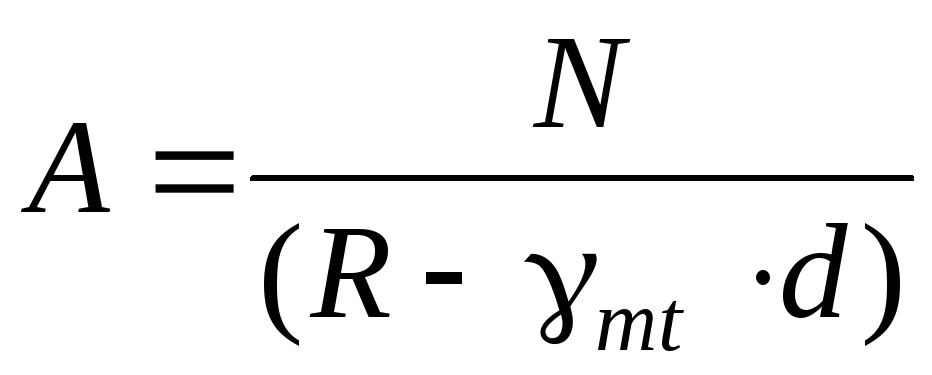

Внецентренно нагруженные фундаменты (рис.2,б).

Когда равнодействующая внешних сил не проходит через центр тяжести площади подошвы фундамента, размеры подошвы фундамента определяют, как у внецентренно нагруженного элемента.

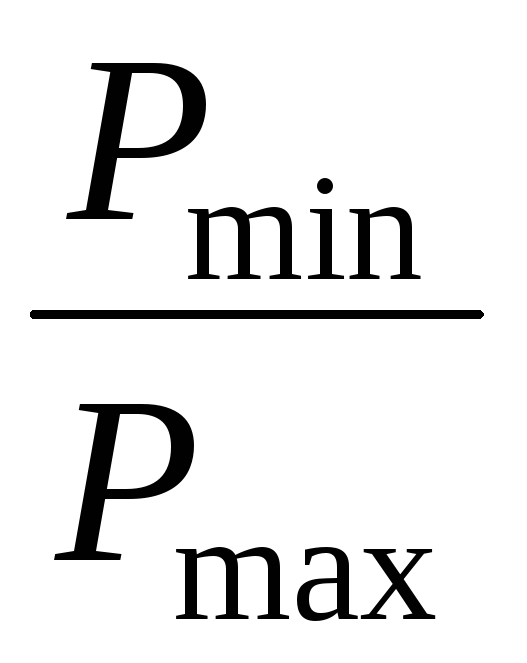

При определении размеров фундамента должны быть удовлетворены следующие условия:

PII

где PII — среднее давление под подошвой фундамента; PmaxII — максимальное краевое давление под подошвой фундамента; PminII — минимальное краевое давление под подошвой фундамента; P c minII — максимальное краевое давление в угловой точке при действии моментов сил в двух направлениях.

Для фундаментов зданий и сооружений с мостовыми кранами рекомендуется применять трапециевидную эпюру давлений на грунт с соотношением краевых давлений, удовлетворяющих условию

Значения среднего, максимального, минимального давления и расчетное сопротивление грунта определяются с точностью до 1 кПа.

Краевое давление под подошвой фундамента определяется по формуле

В случае прямоугольного фундамента

Pmax =

где N=N0II+NfII+NqII; Mx=N ex ; My=N ey; ex, ey — эксцентриситеты приложения нагрузки соответственно осей x и y;

Когда момент действует только относительно одной главной оси инерции, формула (17) принимает вид

где l — размер подошвы фундамента (обычно больший) в плоскости действия момента; e — эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести площади подошвы фундамента,

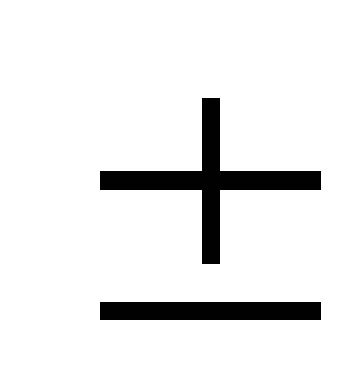

Проверку давления под краем или углом фундамента обычно производят для двух комбинаций возможного загружения: для максимальной нормальной силы NmaxII с соответствующим ей MII и максимального абсолютного значения момента MmaxII с соответствующей силой NII. В обоих случаях расхождение между фактическим давлением под подошвой фундамента P и расчетным сопротивлением грунта основания R не должно превышать

Определение оптимальных размеров подошвы фундамента можно производить либо методом последовательного приближения, либо графоаналитическим методом [14].

Источник