5.5.3. Определение основных размеров фундаментов (ч. 3)

Б. ВНЕЦЕНТРЕННО НАГРУЖЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

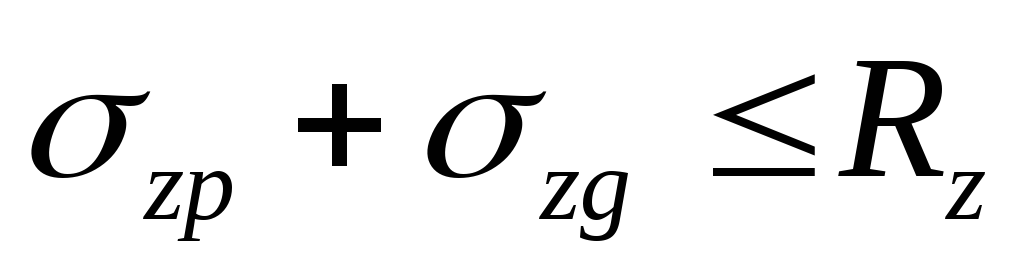

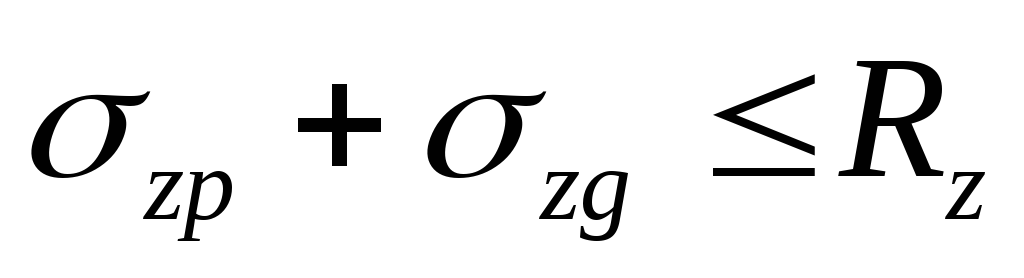

Размеры внецентренно нагруженных фундаментов определяются исходя из условий:

где р — среднее давление под подошвой фундамента от нагрузок для расчета оснований по деформациям; pmax — максимальное краевое давление под подошвой фундамента; р c max — то же, в угловой точке при действии моментов сил в двух направлениях; R — расчетное сопротивление грунта основания.

Максимальное и минимальное давления под краем фундамента мелкого заложения при действии момента сил относительно одной из главных осей инерции площади подошвы определяется по формуле

где N — суммарная вертикальная нагрузка на основание, включая вес фундамента и грунта на его обрезах, кН; A — площадь подошвы фундамента, м 2 ; Мх — момент сил относительно центра подошвы фундамента, кН·м; y — расстояние от главной оси инерции, перпендикулярной плоскости действия момента сил, до наиболее удаленных точек подошвы фундамента, м; Ix — момент инерции площади подошвы фундамента относительно той же оси, м 4 .

Для прямоугольных фундаментов формула (5.53) приводится к виду

где Wx — момент сопротивления подошвы, м 3 ; ex = Mx/N — эксцентриситет равнодействующей вертикальной нагрузки относительно центра подошвы фундамента, м; l — размер подошвы фундамента в направлении действия момента, м.

При действии моментов сил относительно обеих главных осей инерции давления в угловых точках подошвы фундамента определяется по формуле

или для прямоугольной подошвы

где Мх, My, Iх, Iy, ex, ey, x, у — моменты сил, моменты инерции подошвы эксцентриситеты и координаты рассматриваемой точки относительно соответствующих осей; l и b — размеры подошвы фундамента.

Условия (5.50)—(5.52) обычно проверяются для двух сочетаний нагрузок, соответствующих максимальным значениям нормальной силы или момента.

Относительный эксцентриситет вертикальной нагрузки на фундамент ε = е/l рекомендуется ограничивать следующими значениями:

εu = 1/10 — для фундаментов под колонны производственных зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше и открытых крановых эстакад с кранами грузоподъемностью более 15 т, для высоких сооружений (трубы, здания башенного типа и т.п.), а также во всех случаях, когда расчетное сопротивление грунтов основания R εu = 1/6 — для остальных производственных зданий с мостовыми кранами и открытых крановых эстакад;

εu = 1/4 — для бескрановых зданий, а также производственных зданий с подвесным крановым оборудованием.

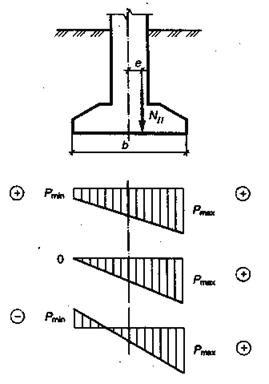

Форма эпюры контактных давлений под подошвой фундамента зависит от относительного эксцентриситета (рис. 5.25): при ε ε = 1/10, соотношение краевых давлений pmin/pmax = 0,25), при ε = 1/6 — треугольная с нулевой ординатой у менее загруженной грани подошвы, при ε > 1/6 — треугольная с нулевой ординатой в пределах подошвы, т.е. при этом происходит частичный отрыв подошвы.

В последнем случае максимальное краевое давление определяется по формуле

где b — ширина подошвы фундамента; l0 = l /2 – e — длина зоны отрыва подошвы (при ε = 1/4, l0 = 1,4).

Следует отметить, что при отрыве подошвы крен фундамента нелинейно зависит от момента.

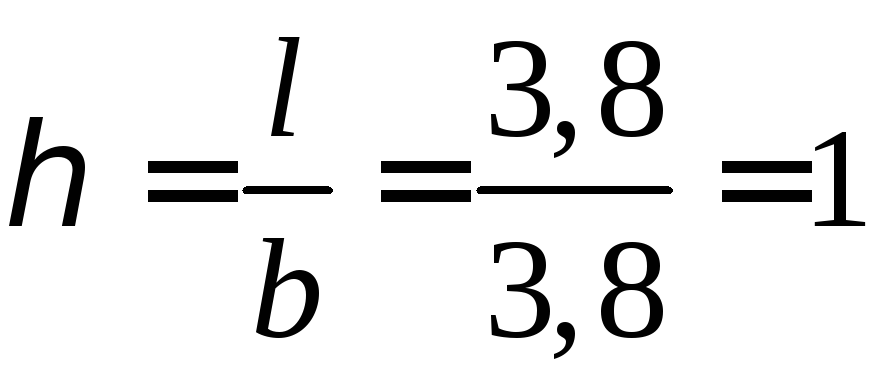

Распределение давлений по подошве фундаментов, имеющих относительное заглубление λ = d/l > 1, рекомендуется находить с учетом бокового отпора грунта, расположенного выше подошвы фундамента. При этом допускается применять расчетную схему основания, характеризуемую коэффициентом постели (коэффициентом жесткости). В этом случае краевые давления под подошвой вычисляются по формуле

где id — крен заглубленного фундамента; ci — коэффициент неравномерного сжатия.

Пример 5.11. Определить размеры фундамента для здания гибкой конструктивной схемы без подвала, если вертикальная нагрузка на верхний обрез фундамента N = 10 МН, момент M = 8 МН·м, глубина заложения d = 2 м. Грунт — песок средней крупности со следующими характеристиками, полученными по испытаниям: е = 0,52; φII = 37°; cII = 4 кПа; γ = 19,2 кН/м 3 . Предельное значение относительного эксцентриситета εu = е/l = 1/6.

Решение. По табл. 5.13 R0 = 500 кПа. Предварительные размеры подошвы фундамента определим исходя из требуемой площади:

Принимаем b · l = 4,2 · 5,4 м ( A = 22,68 м 2 ).

Расчетное сопротивление грунта по формуле (5.29) R = 752 кПа. Максимальное давление под подошвой

Эксцентриситет вертикальной нагрузки

Таким образом, принятые размеры фундамента удовлетворяют условиям, ограничивающим краевое давление и относительный эксцентриситет нагрузки.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Методика проектирования центрально и внецентренно загруженных фундаментов мелкого заложения

Расчет фундамента мелкого заложения начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров, к которым относятся глубина заложения фундамента, размеры и форма подошвы. Затем для принятых размеров фундамента производят расчеты основания по предельным состояниям.

Рис. Схемы напластований грунтов с вариантами устройства фундаментов: 1- прочный грунт; 2-более прочный грунт; 3-слабый грунт; 4-песчанная подушка; 5-зона закрепления

— минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории; глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10. 15 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов. df=khdfn, где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, dfn — нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, м.

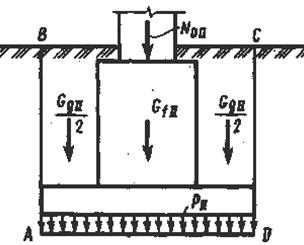

Центрально нагруженный фундамент. Центрально нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних нагрузок проходит через центр площади его подошвы. Реактивное давление грунта по подошве жесткого центрально нагруженного фундамента принимается равномерно распределенным pII=(NoII+GfII+GgII)/A, где NoII — расчетная вертикальная нагрузка на уровне обреза фундамента; GfIIи GgII — расчетные значения веса фундамента и грунта на его уступах; А — площадь подошвы фундамента. В предварительных расчетах вес грунта и фундамента в объеме параллелепипеда АВСD, в основании которого лежит неизвестная площадь подошвы А, определяется приближенно из выражения GfII+GgII=γmAd где γm — среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах, d – глубина заложения фундамента, м.

Внецентренно нагруженный фундамент. Внецентренно нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних нагрузок не проходит через центр тяжести площади его подошвы. При расчете давление по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимают изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения при действии момента сил относительно одной из главных осей. рmax=(NII/A)(1±6e/b), где NII — суммарная вертикальная нагрузка на основание, включая вес фундамента и грунта на его уступах; А — площадь подошвы фундамента; е — эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы; b — размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей инерции прямоугольной подошвы фундамента, давление под ее угловыми точками находят по формуле. р с max=(NII/A)(1±6ex/l±6ey/b).

Поскольку в этом случае максимальное давление действует только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение, удовлетворяло условию р с max≤1,5R.

Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта. При наличии и в пределах сжимаемой толщи основания слабых грунтов •или грунтов с расчетным сопротивлением меньшим, чем давление на несущий слой, необходимо проверить давление на них, чтобы уточнить возможность применения при расчете основания теории линейной деформируемости грунтов. Последнее требует, чтобы полное давление на кровлю подстилающего слоя не превышало его расчетного сопротивления, т.е. σzp+ σzg≤Rz

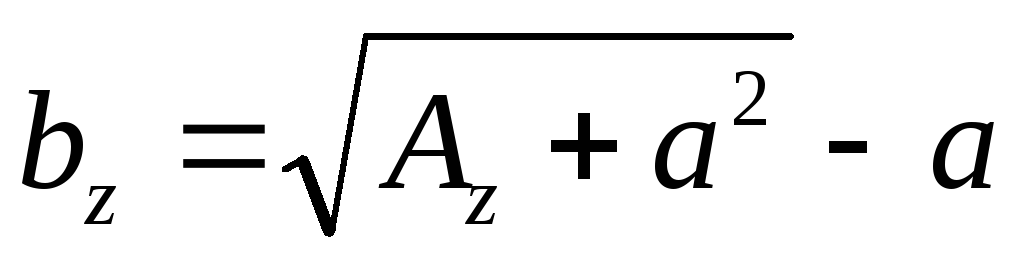

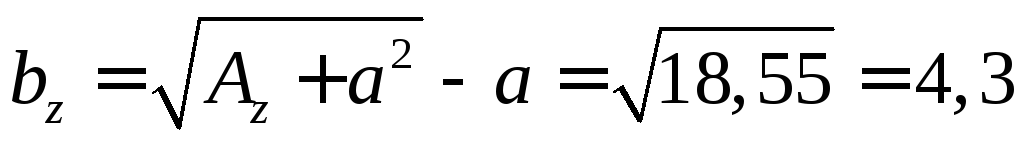

Где σzp и σzg — вертикальные напряжения в грунте на глубине z от подошвы фундамента (соответственно дополнительное от нагрузки фундамент и от собственного веса грунта); Rz — расчетное сопротивление грунта на глубине кровли слабого слоя, величину Rz определяют как для условного фундамента шириной bz, и глубиной заложения dz. Коэффициенты условий работы γС1, γС2 и надежности k, а также коэффициенты Мq, Mc находят применительно к слою слабого грунта. Ширину условного фундамента назначают с учетом рассеивания напряжений в пределах слоя толщиной z. Если принять, что давление действует по подошве условного фундамента АВ, то площадь его подошвы должна составлять Az=NoII/σzp, Зная Аz найдем ширину условного прямоугольного фундамента bz=(√Az+a 2 )-a, где а=(1-b)/2 (1 и b длина на и ширина подошвы проектируемого фундамента. Для ленточных фундаментов bz=Аz/1.

Источник

5. Фундамент мелкого заложения на естественном основании.

5.1. Определение глубины заложения фундамента.

Глубина заложения фундаментов определяется в соответствии с указаниями пунктов 2.25-2.33 СНиП 2.02.01-83 [8] с учетом глубины сезонного промерзания грунта, положения УГВ, теплового режима, конструктивных особенностей сооружения.

Максимальная из полученных выше величин откладывается в масштабе по расчетной оси, и проверяются свойства грунта, на который будет опираться подошва фундамента. Если данный грунт имеет небольшое расчетное сопротивление (ил, торф, насыпной грунт, растительный слой), а близко залегает более прочный слой, в ряде случаев целесообразно заглубить фундамент в этот слой, что позволит уменьшить размеры его подошвы. Принятая глубина заложения фундамента не должна находиться на границе двух слоев грунта. В таком случае необходимо заглубить фундамент в нижележащий слой не менее чем на 0,2 м.

Для данного курсового проекта нормативная глубина сезонного промерзания грунтов df = 2,2 м. Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов определяется как

где Kh – коэффициент влияния теплового режима сооружения, принимаемый:

для наружных фундаментов отапливаемого здания по табл. 1 [8];

для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий Kh =1,1.

Из конструктивных требований при отсутствии подвала или технического подполья, минимальная глубина заложения столбчатого фундамента под железобетонную колонну dк определяется из условия

где hf, – глубина заделки колонны в фундамент, в данном случае hf, =1 м; 0,2 – минимальная толщина дна стакана, м.

Максимальной является величина df, =2,2 м, которую и откладываем на геологическом разрезе от отметки планировки. Подошва фундамента в этом случае имеет абсолютную отметку 126,50 м и опирается на слой крупного песка средней плотности.

В соответствии с пп. 2.29-2.31 СНиП [8] проверяется условие недопущения морозного пучения грунтов основания. Для этого вычисляется глубина расположения уровня подземных вод d = 126,5 – 123,3 = 3,2 м, и величина df + 2,0 = 2,5 + 2,0 = 4,5 м.

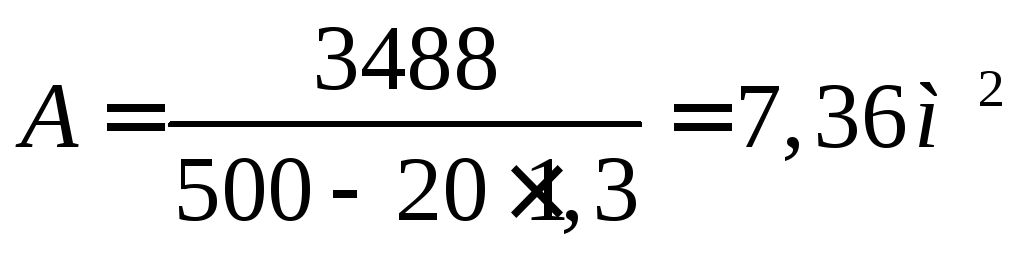

В данном случае d = 3,2 м P – расчетное значение вертикального усилия на обрез фундамента, которое определяется при коэффициенте надежности по нагрузке f , принимаемым в расчете оснований по деформациям равным γf =1 · N P = 3488 ∙ 1 = 3488 кН;

R0 – ориентировочное значение расчетного сопротивления грунта основания в уровне подошвы фундамента, определяемое по эпюре R0 геологического разреза, R0 = 500 кПа;

d1 – глубина заложения подошвы фундамента, d1 = 1,3 м;

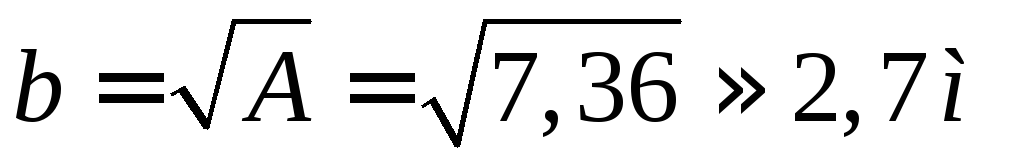

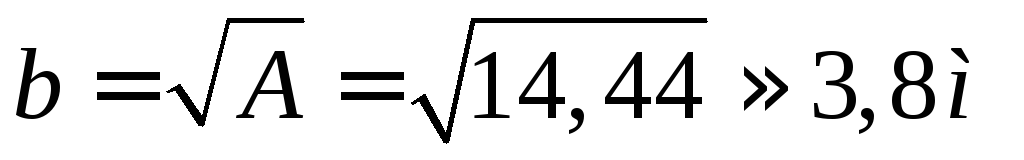

б) Определяются размеры подошвы фундамента в плане, как имеющего квадратную форму

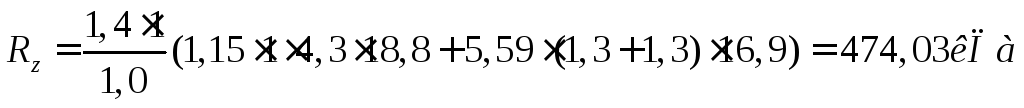

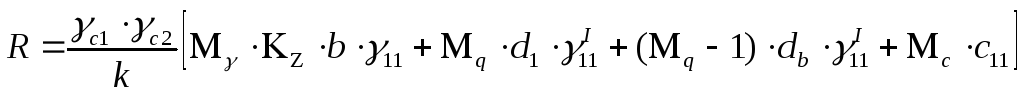

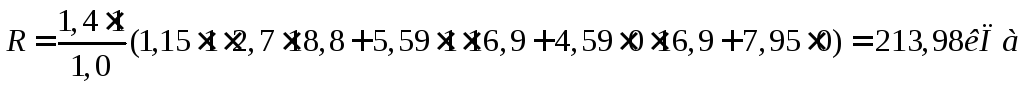

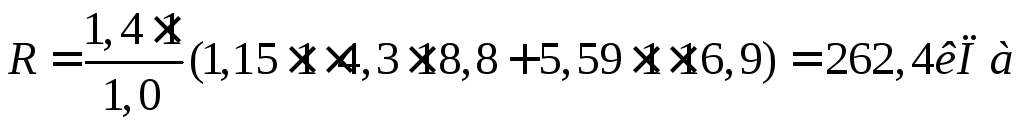

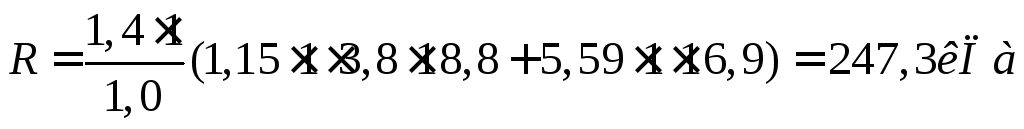

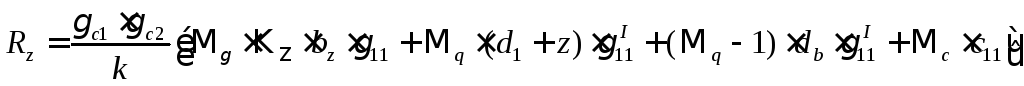

в) Уточняется величина расчетного сопротивления грунта основания для квадратного фундамента с шириной подошвы b = 2,7 м по формуле 7 [8]

k – коэффициент надежности, k =1,0;

М, Мq, Мc – коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [8] в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта основания фундамента, для песка при φII = 30 0 : М = 1,15; Мq = 5,59; Мc = 7,95;

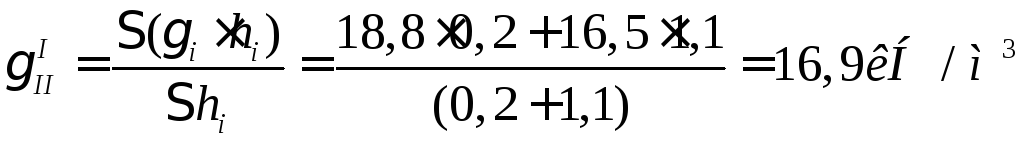

Кz – коэффициент, принимаемый равным при b 3 ;

γ´II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента

сII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего ниже подошвы фундамента, сII = 0;

db – глубина подвала, в курсовом проекте для бесподвального здания db=0

b – ширина подошвы фундамента, b =3,0 м.

Т.к. подсчитанное значение R существенно отличается от R0 = 500 кПа (более 10%), производим перерасчет размеров подошвы квадратного фундамента.

Во втором приближении получим:

Т.к. подсчитанное значение R существенно отличается от R0 = 500 кПа (более 10%), производим перерасчет размеров подошвы квадратного фундамента.

В третьем приближении получим:

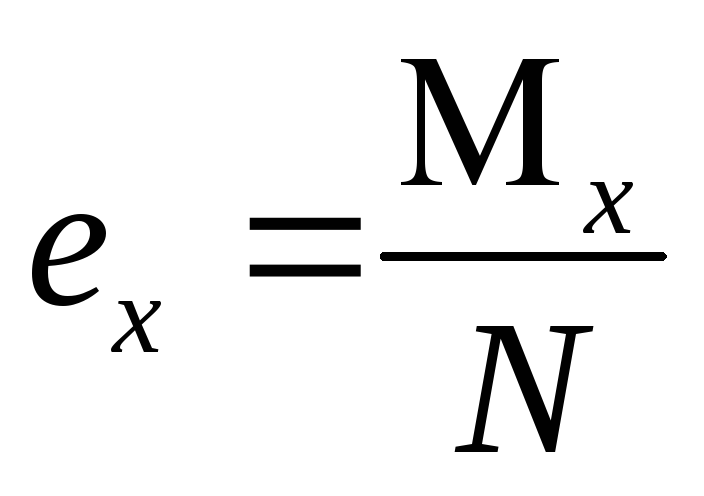

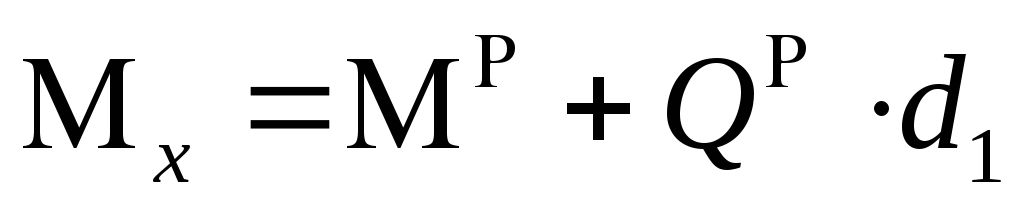

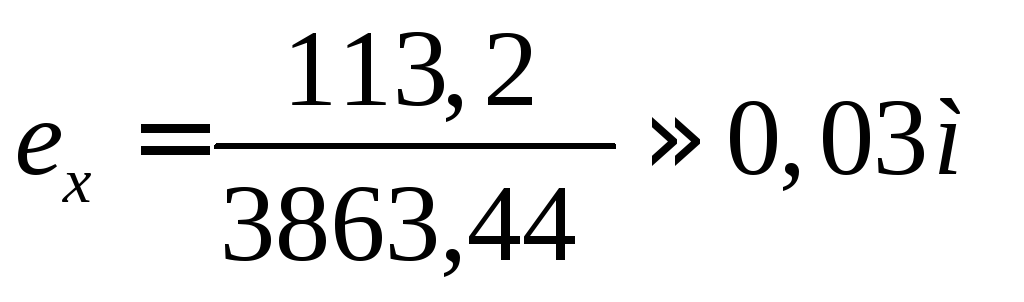

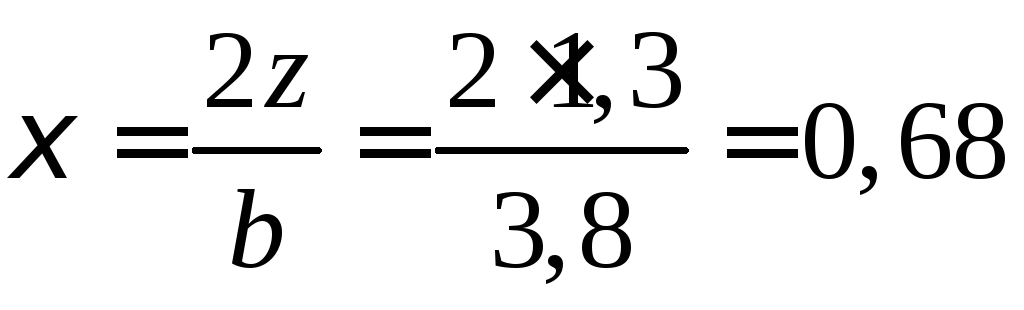

г) Вычисляется эксцентриситет равнодействующей вертикальной нагрузки относительно центра подошвы фундамента как

где Мх – расчетное значение суммарного изгибающего момента, передаваемое фундаментом на основание в уровне подошвы, кН·м;

где М P ,

N – расчетное значение вертикальной нагрузки на основание, включая вес конструкций фундамента, грунта на его ступенях и т.п., кН

где N P = 3488 кН;

G – расчетное значение вертикального усилия от веса конструкций фундамента и грунта на его ступенях, ориентировочно, при γf = 1 ,

Окончательно N = 13488 + 375,44= 3863,44 кН.

Тогда эксцентриситет вертикальной нагрузки

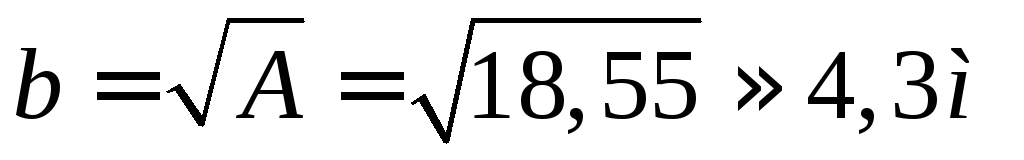

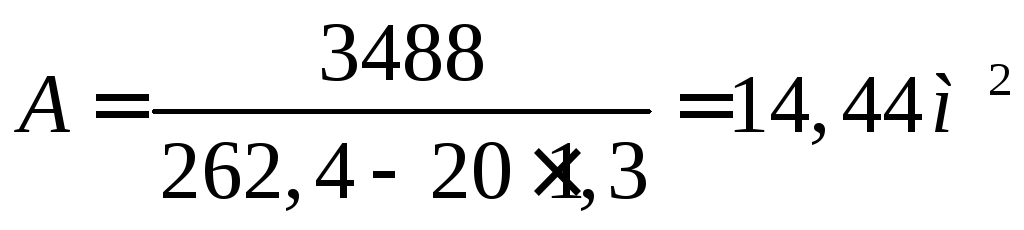

Поскольку ex = 0,03 м 2 = 14,44 м 2 .

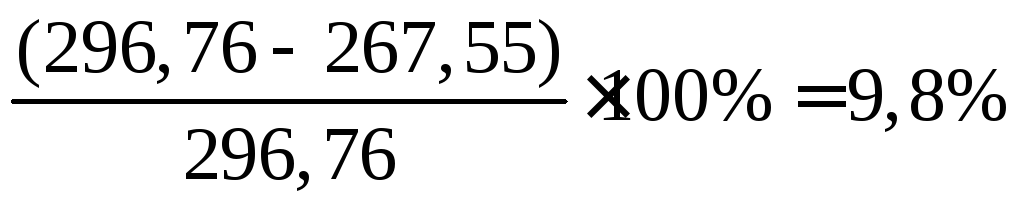

Следовательно, фундамент запроектирован экономично, а недонапряжение по среднему краевому давлению составляет

Окончательно принимается фундамент с габаритами подошвы l = b = 3,8 м, высотой h1=1 м.

е) Так как под несущим слоем – песком с условным расчетным сопротивлением R0 =500 кПа, залегает менее прочный грунт – суглинок с R0 =243,5 кПа, необходимо выполнить проверку подстилающего слоя исходя из условия по формуле 9 [8]

где σzp – дополнительное вертикальное давление на кровлю подстилающего слоя, передаваемое фундаментом, кПа;

σzg – давление от собственного веса грунта на кровлю подстилающего слоя, считая от отметки природного рельефа, кПа;

Rz – расчетное давление на кровлю грунта пониженной прочности вычисляемое по формуле 7 [8] для условного фундамента, шириной bz , кПа.

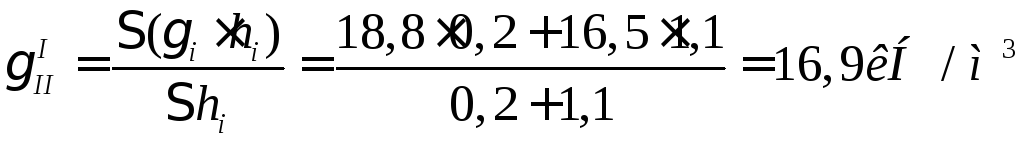

В свою очередь

где N – расчетное значение вертикальной нагрузки на основание, включая вес конструкции фундамента и грунта на его ступенях, кH ,

l, b – соответственно длинна и ширина проектируемого фундамента, м.

Если условие не выполняется, необходимо принять большие размеры подошвы фундамента.

В рассматриваемом варианте получим.

Природное давление грунта на уровне подошвы фундамента (точка 0)

Природное давление грунта на кровлю подстилающего слоя, т.е. на глубине z = 1,3 м ниже подошвы фундамента

Дополнительное (осадочное) давление под подошвой фундамента определяется как

По таблице 1 приложения 2 [8] при

Тогда осадочное давление на кровлю подстилающего слоя (суглинка) равняется zp1= ∙ zp0 = 0,848 ∙ 245,58 = 208,25 кПа.

Полное давление на кровлю подстилающего слоя от природного и осадочного давления составляет z1 =zp1 + zg1 = 208,25 + 46,41 = 254,66 кПа.

Для вычисления Rz определяем ширину условного фундамента:

Расчетное сопротивление грунта суглинка, подстилающего несущий слой песка, определяется по формуле:

Проверяется выполнение условия

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник